Aperçu des lignes directrices sur le climat

Stefan Michalski

Avis de non-responsabilité

Les renseignements contenus dans ce document sont basés sur la compréhension actuelle des problèmes soulevés. Ils ne s’appliquent pas nécessairement à toutes les situations, et aucune des activités décrites n’assure une protection complète. Bien que des efforts raisonnables aient été faits pour s’assurer que les renseignements sont exacts et à jour, l’éditeur, l’Institut canadien de conservation (ICC), n’offre aucune garantie à cet égard et n’assume aucune responsabilité en cas de perte, de réclamation ou de revendication pouvant résulter, directement ou indirectement, de l’utilisation des renseignements ou de la confiance qui leur est accordée. L’ICC ne cautionne aucun des produits, services ou matériaux indiqués dans ce document ou sur les sites Web externes auxquels ce document pourrait renvoyer. Par ailleurs, il ne fait aucune déclaration à leur sujet. Ces produits, services ou matériaux sont donc utilisés à vos propres risques.

Sur cette page

- Liste des abréviations

- Introduction aux lignes directrices et aux spécifications

- Objectif et limites des lignes directrices sur le climat

- Il n’existe pas de normes mais un grand nombre de lignes directrices

- Comment trouver les lignes directrices sur le climat pertinentes pour vous

- Le rôle du chapitre « Museums, Galleries, Archives, and Libraries »

- Intégration des spécifications dans la conception du bâtiment, la conception du microclimat et la durabilité

- Un climat inadéquat est un risque parmi d’autres

- Vidéos en accéléré d’une détérioration

- Annexe A : Les quatre paramètres d’une spécification relative au climat

- Annexe B : Sensibilité aux variations et application des variations démontrées

- Les quatre niveaux de sensibilité initiale aux variations

- La sensibilité initiale aux variations n’est pas une science précise

- Un contrat de prêt est une obligation précise

- L’historique de la collection et les variations démontrées

- La rupture par fatigue

- L’humidité peut réduire une variation démontrée

- Annexe C : Les temps de réaction des objets et les multiples avantages des contenants de protection

- Signification du temps de réaction

- Signification du terme « contenant de protection »

- Intégration des contenants dans le bâtiment et ses systèmes

- Temps de réaction à l’humidité relative des objets avec et sans contenants de protection

- Graphiques représentant le temps de réaction des objets en bois

- Préoccupations concernant les variations de température touchant les contenants dans lesquels on trouve un microclimat

- Effet de la température sur les temps de réaction

- Équations qui sous-tendent les calculs du temps de réaction

- Bibliographie

Liste des abréviations

- ASHRAE

- American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers

- HR

- humidité relative

- ICC

- Institut canadien de conservation

- k

- mille

- m

- million

Introduction aux lignes directrices et aux spécifications

Dans la présente ressource, l’expression « lignes directrices » désigne des conseils qualitatifs et quantitatifs sur les méthodes employées pour contrôler le climat dans les musées de petite et de grande taille, que ce soit à l’aide de systèmes mécaniques, de contenants dans lesquels on trouve un microclimat ou simplement en se contentant de ne rien faire. En revanche, une spécification relative au climat est un ensemble numérique d’objectifs en matière de rendement requis par les concepteurs de systèmes (généralement de systèmes de contrôle mécanique, mais parfois de vitrines d’exposition, de caisses d’expédition, etc.).

Les spécifications relatives au climat pour les musées ont toujours été complexes et sujettes à débat, et elles le sont encore aujourd’hui. En effet, elles peuvent avoir des répercussions importantes sur le budget général d’un musée ainsi que sur son budget carbone, un aspect dont on doit de plus en plus tenir compte. Les spécifications relatives au climat sont habituellement destinées aux seuls concepteurs de systèmes mécaniques, mais l’atteinte de ces objectifs à long terme ne sera possible et durable que si un musée intègre la conception de ses systèmes mécaniques à celle de son bâtiment et de ses contenants dans lesquels on trouve un microclimat. Dans de nombreux scénarios, ce sera le bâtiment seul ou les contenants seuls qui permettront de respecter les spécifications de manière fiable. Lors de la prise de décision concernant la régulation du climat, on doit prendre en compte les trois éléments suivants : l’enveloppe du bâtiment, les systèmes mécaniques et les contenants dans lesquels on trouve un microclimat.

Objectif et limites des lignes directrices sur le climat

Le climat à proximité d’un objet (c’est-à-dire la température et l’humidité relative [HR] ambiantes) a parfois un effet important sur la préservation de l’objet, alors que dans certaines situations, ce n’est pas le cas. Pour certains objets, c’est la température qui importe le plus; pour d’autres, c’est l’HR. Parfois, ce sont les conditions moyennes qui sont plus importantes. À d’autres moments, ce sont les variations de ces conditions qui importent. Un même objet peut comporter de nombreux composants, chacun ayant des exigences relatives au climat qui peuvent être contradictoires. Une même collection peut contenir de nombreux types d’objets différents. Au bout du compte, vous devez vous demander quelle est l’importance de ces effets sur les objets et quelle est la perte de valeur qu’ils entraînent. Il est compliqué de déterminer le climat dont une collection a réellement besoin.

Par ailleurs, le personnel et les visiteurs sont à l’origine d’une deuxième liste d’exigences relatives au climat, car ceux-ci souhaitent bénéficier d’un certain confort. De plus, le bâtiment, qui constitue bien souvent une partie, voire la plus grande partie de l’actif patrimonial, est au cœur d’une troisième liste d’exigences relatives au climat.

Enfin, une quatrième liste d’exigences, qui était jusqu’à tout récemment invisible, provient de notre planète. Toute tentative d’un établissement de maintenir un climat particulier nécessitera du temps, de l’argent et, surtout, de l’énergie, autant d’éléments qui entrent en contradiction avec la durabilité de notre planète et la nécessité de limiter les changements climatiques.

Les lignes directrices sur le climat pour les établissements du patrimoine sont une tentative de satisfaire aux besoins associés à ces quatre éléments : la collection, les personnes, le bâtiment et la planète. Essayer de répondre à toutes les exigences possibles est généralement sans espoir, car peu d’entre elles se recoupent. Par conséquent, répondre à ces exigences devient alors une affaire humaine, puisque les différents intervenants défendent leurs propres ensembles d’exigences. La seule approche possible est de tenter de définir les exigences essentielles relatives au climat des quatre éléments (Michalski, 1998), puis d’y satisfaire.

Dans le cadre d’une gestion des risques, il faut prendre de telles décisions en demandant à chaque groupe quel serait, à leurs yeux, le pire scénario plutôt que le meilleur. Autrement dit, il faut trouver une spécification relative au climat qui réduit au minimum les risques dans l’ensemble. Le défi que pose cette approche est qu’elle ne peut être appliquée de manière générale avec précision. Les risques pour la collection, le bâtiment, les occupants et la planète reposent tous sur des jugements de valeur. Il s’agit en fait de penser aux risques et de leur accorder de la valeur de manière globale, mais tout en agissant et en leur accordant de la valeur de manière locale.

Il n’existe pas de normes mais un grand nombre de lignes directrices

De nombreuses organisations, tant des organismes de normalisation que des associations professionnelles, ont publié des lignes directrices sur le climat. Pour obtenir un examen récent de leurs différences et de l’histoire de leurs origines, consulter Michalski (2016).

Les spécifications et les lignes directrices sur le climat pour les musées et les archives sont parfois appelées, à tort, « normes sur le climat ». À la différence des codes du bâtiment, qui répondent à des préoccupations liées à la sécurité, il n’existe pas de normes juridiquement contraignantes pour le contrôle du climat dans les établissements du patrimoine. Il existe, cependant, des contrats légaux entre les établissements prêteurs et emprunteurs qui incluent généralement des spécifications relatives au climat à respecter. Pour certains programmes du gouvernement, comme le programme Désignation pour les établissements et les administrations publiques ou le Programme d’indemnisation pour les expositions itinérantes au Canada, la désignation dépend du respect d’une spécification particulière relative au climat.

Comment trouver les lignes directrices sur le climat pertinentes pour vous

Pour entamer le processus de sélection d’une ligne directrice sur le climat, il convient de commencer en consultant ClimaSpec. Cet outil de recherche fournit des renseignements précis sur les effets de la température et de l’HR pour chaque type d’objet. Il fournit des lignes directrices pour le contrôle du climat ainsi que des spécifications possibles liées au climat (selon la nomenclature utilisée dans le manuel de l’ASHRAE Handbook: Heating, Ventilating, and Air-Conditioning Applications). ClimaSpec dispose également d’un calculateur de moisissures et d’un calculateur de durée de vie (pour en savoir plus, consulter la page Explication des calculateurs de moisissures et de durée de vie). En complément des conseils sur le climat, ClimaSpec fournit des renseignements sur les effets des polluants et leur contrôle, dans la mesure où la filtration de l’air fait toujours partie d’un système de contrôle du climat.

Une fois que vous aurez utilisé ClimaSpec, vous constaterez peut-être que votre collection contient plusieurs catégories différentes d’objets en ce qui a trait à la sensibilité aux variations. Vous vous demanderez peut-être aussi comment une désignation d’établissements et d’administrations publiques ou la participation au Programme d’indemnisation pour les expositions itinérantes au Canada influencera vos décisions en matière de contrôle du climat. L’Outil de prise de décisions relatives au contrôle du climat pose une série de questions afin de vous orienter vers des conseils précis, liés à une ligne directrice sur le climat.

Le rôle du chapitre « Museums, Galleries, Archives, and Libraries »

Depuis la parution de la première édition du manuel de l’ASHRAE en 1999, l’Institut canadien de conservation (ICC) utilise le chapitre « Museums, Galleries, Archives, and Libraries » comme principale source de spécifications relatives au contrôle du climat. Le manuel de l’ASHRAE est le principal manuel de référence des ingénieurs en mécanique au Canada et aux États-Unis, ainsi que dans de nombreux autres pays. Des comités d’experts techniques rédigent ses chapitres au terme de discussions et par consensus, puis le fruit de leur travail est examiné par les membres de l’American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE). Lors de la rédaction du chapitre original en 1999, le comité technique comprenait des membres du personnel de l’ICC. L’objectif de l’ICC et du comité chargé de rédiger le chapitre était de rédiger des lignes directrices auxquelles les ingénieurs et la communauté du patrimoine pouvaient se fier. L’une des innovations les plus importantes de ce comité, les niveaux de contrôle (désormais appelés « types de contrôle ») désignés AA, A, B, C et D, ont depuis été largement adoptés par la communauté du patrimoine.

Au cours des 20 années séparant les éditions de 1999 et de 2019 du manuel, le contenu des chapitres sur la température et l’HR est demeuré inchangé, mais la question de la durabilité – environnementale, économique et financière – a obligé la réflexion sur le contrôle du climat à évoluer davantage, non seulement dans notre domaine mais dans tout le secteur du patrimoine. Cette évolution est évidente tout au long de l’édition de 2019. L’adoption d’une perspective axée sur la gestion des risques est devenue essentielle. Quels sont nos objectifs de préservation, et quels sont les coûts et les avantages associés à chaque type de contrôle?

Pour l’édition de 2019, le comité chargé de rédiger le chapitre sur les musées, les archives et les bibliothèques a entièrement révisé ce dernier, notamment en commençant par l’ajout d’une introduction sur la gestion des risques et en mettant de l’avant la sélection d’une moyenne annuelle aussi efficace que possible sur le plan énergétique (durable). Celle-ci a remplacé la ligne directrice universelle privilégiant le maintien d’une HR de 50 % et d’une température de 20 °C, ce qui était souvent une source de gaspillage. Les catégories AA, A, B, C et D sont toujours en place, bien que légèrement modifiées. On a révsié les sous-types de mise en réserve à basse température (frais, froid et sous le point de congélation) de manière qu’ils soient conformes aux récentes lignes directrices de l’Organisation internationale de normalisation et de l’Image Permanence Institute (IPI; en anglais seulement). On a classé, dans une catégorie distincte, les spécifications relatives aux espaces d’exposition temporaires et aux espaces de déballage pour les objets prêtés. (Les sections sur la pollution et la conception des systèmes ont également été entièrement révisées.) Comme en 1999, des membres du personnel de l’ICC ont fait partie du comité en 2019, et l’ICC endosse pleinement le contenu de l’édition de 2023 qui était disponible au moment de la rédaction de cette ressource.

Bien que l’ICC recommande à toute personne engagée dans un projet exigeant de prendre des décisions en matière de contrôle du climat de se procurer un exemplaire du chapitre le plus récent du manuel de l’ASHRAE, la présente ressource fournit des explications concernant toutes les questions clés. La page sur les types de contrôle de l’ASHRAE résume les spécifications relatives au climat de l’ASHRAE, et ClimaSpec fournit des recommandations précises concernant des groupes d’objets individuels.

Intégration des spécifications dans la conception du bâtiment, la conception du microclimat et la durabilité

Comme le souligne le manuel de l’ASHRAE, on ne peut pas choisir un objectif de conception pour les systèmes mécaniques sans d’abord tenir compte du climat local, de l’enveloppe du bâtiment et de l’utilisation de contenants dans lesquels on trouve un microclimat. La présente ressource n’a pas pour but d’examiner en détail ces questions, mais on peut les résumer comme suit.

Pour toute collection, qu’il s’agisse de planifier la conception d’un nouveau bâtiment ou de travailler dans un ancien bâtiment, il faut tenir compte des éléments suivants :

- utiliser ClimaSpec pour connaître le climat dont votre collection a réellement besoin et les dommages que celle-ci pourrait subir si ces exigences ne sont pas respectées;

- du point de vue de la gestion des risques, déterminer ce que ces dommages éventuels signifient pour la collection en matière de perte de valeur. Déterminer ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas. Cela varie en fonction du mandat de l’établissement et de ses éventuelles obligations légales. Quel équilibre souhaitez-vous établir entre la préservation, l’accessibilité et votre budget? Consulter « Étape 1 : Établir le contexte » dans La méthode ABC pour appliquer la gestion des risques à la préservation des biens culturels.

Si l’on planifie la conception d’un nouveau bâtiment, il faut tenir compte des éléments suivants :

- s’assurer de bien comprendre le chapitre « Museums, Galleries, Archives, and Libraries » du manuel de l’ASHRAE et la présente ressource en ligne, et s’assurer qu’il en est de même du personnel et des consultants;

- considérer la durabilité comme une question de conception fondamentale qui fait partie d’une perspective gagnant-gagnant, plutôt qu’un complément pouvant être sacrifié lors d’inévitables coupes budgétaires;

- reconnaître le rôle des contenants dans lesquels on trouve un microclimat, en particulier dans la réduction des temps de réaction aux variations et à l’exposition aux polluants (consulter Annexe C : Les temps de réaction des objets et les multiples avantages des contenants de protection). Il faut intégrer ces avantages dans la conception du bâtiment et de ses systèmes mécaniques.

Si l’on travaille dans un bâtiment existant, il faut tenir compte des éléments suivants :

- appliquer les derniers outils de gestion de l’énergie au bâtiment et à ses systèmes pour obtenir non seulement des économies d’énergie, mais aussi une amélioration du rendement et de la fiabilité. Pour effectuer un suivi énergétique de base et une analyse comparative, on peut envisager d’utiliser l’ENERGY STAR Portfolio Manager. RETScreen est un outil plus avancé offert par Ressources naturelles Canada, qui comprend des fonctions supplémentaires pour les évaluations de faisabilité et l’analyse du rendement des installations. Des cours de formation RETScreen sont offerts par l’Institut canadien de formation en énergie (CIET) et des ressources gratuites sont accessibles sur la chaîne YouTube Apprentissage virtuel RETScreen;

- reconnaître que les contenants dans lesquels on trouve un microclimat jouent un rôle pratique encore plus important dans la régulation du climat lorsque l’ensemble de l’espace ne peut être amené aux conditions souhaitées, notamment en réduisant les temps de réaction aux variations et à l’exposition aux polluants (consulter Annexe C : Les temps de réaction des objets et les multiples avantages des contenants de protection). Il faut intégrer ces avantages dans la conception du bâtiment et de ses systèmes mécaniques;

- reconnaître que le concept de « variation démontrée » est particulièrement efficace lorsqu’il s’agit de prendre des décisions sur le contrôle durable du climat pour les collections permanentes. Si les collections se trouvent au même endroit depuis de nombreuses années et que le même schéma de variations du climat se produit chaque année, les pires fissures et déformations pouvant être causées par ce schéma de variations se sont déjà produites. Ce concept est décrit plus en détail à l’Annexe B : Sensibilité aux variations et application des variations démontrées ainsi que dans Agent de détérioration : humidité relative inadéquate.

Un climat inadéquat est un risque parmi bien d’autres

L’ICC a procédé à des évaluations exhaustives des risques dans cinq établissements du patrimoine afin de dégager des tendances communes en matière de risques. Dans les deux maisons historiques et le musée de beaux-arts, les trois principaux risques dégagés pour les collections (et pour le bâtiment s’il fait partie de l’actif patrimonial) n’incluaient pas un climat inadéquat. En général, les principaux risques étaient liés aux incendies, aux dégâts causés par l’eau et aux forces physiques (Karsten et coll., 2012). Dans les archives provinciales et le musée des sciences et de la technologie, cependant, une température incorrecte constituait un risque important en raison de la détérioration rapide de certains documents photographiques et du papier acide conservés à température ambiante.

Les petits musées situés dans des bâtiments historiques qui ont été exploités pendant de nombreuses années sans système de contrôle du climat particulier décident parfois de faire l’acquisition d’un système de contrôle du climat de qualité muséale. Lorsqu’une collection permanente est en place depuis des décennies et qu’elle n’a jamais reçu de traitement de conservation, on peut supposer que les pires fissures et déformations qui peuvent être causées par des variations de température et d’HR se sont déjà produites. Si, toutefois, on sait que le climat du bâtiment du musée s’est détérioré récemment, il faut alors analyser ce qui a changé et se demander pourquoi et comment on pourrait revenir à la situation antérieurement éprouvée et non menaçante.

Certaines formes de climat inadéquat continuent de causer des dommages aux collections. Par exemple, après un certain temps, l’humidité provoquera l’apparition de moisissures, phénomène que l’on peut estimer en utilisant le Calculateur de moisissures de ClimaSpec. Les causes et les solutions liées à l’humidité sont illustrées à la figure 5 dans Agent de détérioration : humidité relative inadéquate.

Les polluants peuvent être considérés comme une forme de climat inadéquat, et la filtration de l’air fait généralement partie d’un système de contrôle du climat. Comme c’est le cas de l’humidité, les polluants causent des dommages qui s’accumulent au fil du temps. Les causes et les solutions liées aux polluants sont décrites dans Agent de détérioration : polluants.

Vidéos en accéléré d’une détérioration

La plupart des processus de détérioration attribuables à une température ou à une HR inadéquate sont lents. Il faut des jours, voire des semaines pour qu’ils se manifestent. Pour démontrer certains de ces processus, l’ICC a créé des vidéos en accéléré qui illustrent certains des phénomènes de détérioration.

Annexe A : Les quatre paramètres d’une spécification relative au climat

Paramètre 1 : Limites supérieures à long terme ou seuils de danger

Les limites supérieures à long terme sont des seuils de danger en termes d’HR et de température au-delà desquelles les collections mixtes risquent d’être davantage endommagées. Lorsqu’on choisit une moyenne annuelle (valeur de référence) éloignée des valeurs traditionnelles de 50 % d’HR et de 20 °C et que l’on combine cette valeur de référence avec les ajustements saisonniers suggérés, la gamme de températures et d’HR qui en découle peut dépasser ces seuils de danger pour une collection mixte. Ce phénomène est illustré à la figure 15 du chapitre « Museums, Galleries, Archives, and Libraries » du manuel de l’ASHRAE. Les types de contrôle C et D de l’ASHRAE sont définis uniquement en fonction de leurs limites supérieures à long terme.

Les phénomènes de détérioration particuliers qui déterminent l’établissement des seuils de danger sont examinés dans les sections suivantes.

Moisissures

Bien qu’il ne soit pas possible d’éviter la présence des espèces courantes de bactéries et de moisissures, on peut prévenir les conditions d’humidité qui favorisent leur croissance. Les bactéries ont besoin d’une HR proche de celle des conditions mouillées (HR de plus de 99 %), mais les moisissures peuvent se développer lorsque l’HR est aussi faible que 65 %. Des données détaillées sur la relation entre l’HR et la croissance des moisissures sont présentées à l’aide d’un graphique sur la page Explication des calculateurs de moisissures et de durée de vie. ClimaSpec utilise des équations dérivées de ces graphiques pour calculer le nombre de jours nécessaire à la croissance de moisissures à différentes valeurs d’HR.

Durée de vie des matières organiques en cours de dégradation chimique

Comme nous le verrons plus loin dans la section Moyennes annuelles ou valeur de référence, certains objets se dégradent rapidement à des températures confortables pour les humains, alors que d’autres se dégradent moyennement rapidement et d’autres encore, très lentement. Ces taux de dégradation doublent tous (approximativement) à chaque augmentation de 5 °C. Dans le manuel de l’ASHRAE, on conseille des limites maximales pour chaque type de contrôle afin de mettre en garde contre le fait que tout ce qui est organique dans les collections mixtes durera moins de la moitié, ou moins d’un quart, de sa vie lorsque les températures dépassent ces limites. Pour certains matériaux en particulier, lorsque c’est possible, ClimaSpec fournit des conseils plus précis sur les limites supérieures que ceux donnés dans le chapitre de l’ASHRAE.

Dégradation chimique des métaux et des minéraux

L’humidité provoque et accélère la corrosion des métaux et la désintégration de nombreux minéraux. La dépendance à l’égard de l’humidité fait généralement un saut soudain à un taux d’HR critique en raison de l’hydratation ou de la déliquescence d’un sel, de sorte que les valeurs d’HR critiques deviennent des seuils de danger. Lorsqu’elles existent, ClimaSpec fournit ces valeurs critiques d’HR afin de fournir des seuils de danger particuliers pour les métaux et les minéraux.

Transformations physiques

Certains matériaux se ramollissent, voire fondent, à des températures suffisamment élevées. D’autres deviennent plus cassants et fragiles à des températures suffisamment basses. Consulter Agent de détérioration : température inadéquate pour obtenir un aperçu de ces valeurs et ClimaSpec pour en savoir plus sur des objets en particulier. Pour certains objets patrimoniaux, ces températures dommageables se situent dans la fourchette de températures auxquelles ils peuvent être exposés à l’extérieur, et souvent à l’intérieur.

Paramètre 2 : Moyennes annuelles ou valeur de référence

Les valeurs de température et d’HR confortables pour les humains ne sont pas nécessairement appropriées pour la préservation des collections. Des conditions plus fraîches et plus sèches permettent de préserver tous les matériaux plus longtemps, mais elles sont inconfortables pour les gens. De plus, le maintien de conditions fraîches ou sèches en été consomme beaucoup d’énergie. Toute décision relative au contrôle du climat doit tenir compte du large éventail de durées de vie des objets d’une collection typique et doit trouver un équilibre entre le confort humain et la durabilité.

Durée de vie des matériaux organiques en cours de dégradation chimique

La recommandation de référence annuelle suppose qu’un établissement souhaite que ses collections restent dans un bon état de préservation pendant au moins un siècle, voire plus. Les matériaux naturels tels que le bois, le coton et le lin peuvent être conservés pendant des milliers d’années dans des conditions ambiantes normales, mais seulement s’ils n’ont pas été acidifiés lors de leur fabrication ou de leur exposition à des polluants. En revanche, en quelques décennies, les papiers acides deviennent bruns et cassants (consulter Le soin des objets de papier); les reliures en cuir acidifiées se désintègrent; les pellicules et les cassettes audio et vidéo deviennent collantes, racornies et impossibles à lire (consulter Le soin des supports d’enregistrement audio, vidéo et de données); et les plastiques, comme le celluloïd, et la mousse de polyuréthane jaunissent et se désintègrent (consulter Le soin des plastiques et des caoutchoucs).

L’hydrolyse acide est le principal mécanisme de dégradation de tous ces matériaux particulièrement instables sur le plan chimique, et ce processus a besoin d’humidité pour se produire. La vitesse de dégradation de ces matériaux diminue d’un facteur d’environ deux pour chaque baisse de température de 5 °C et d’un autre facteur d’environ deux pour chaque réduction de moitié de l’HR. Il est possible d’estimer précisément la durée de vie restante d’un objet, selon divers scénarios de température et d’HR, à l’aide du Calculateur de durée de vie de ClimaSpec. Tout le contexte technique nécessaire pour effectuer de tels calculs est contenu dans la page Explication des calculateurs de moisissures et de durée de vie.

Confort humain

La présente ressource est axée sur la préservation des collections et la durabilité de la solution de conception dans un environnement muséal, et non sur le confort humain. Bien entendu, le cahier des charges final d’un projet doit trouver un équilibre entre le confort humain et les risques et avantages pour la collection (et la durabilité). Des compromis très différents peuvent être faits dans les espaces d’exposition et dans les réserves au chapitre de la température et de l’HR. Les contenants permettent de contrôler l’HR d’objets particuliers de sorte que celle-ci n’est pas la même que dans la pièce.

Climat local et capacité de l’enveloppe du bâtiment

Le climat local et les caractéristiques de l’enveloppe du bâtiment déterminent la faisabilité et la durabilité de tout objectif de contrôle du climat. Ces aspects ont été plus fortement mis de l’avant dans les éditions de 2019 et de 2023 du chapitre pertinent du manuel de l’ASHRAE que dans les éditions précédentes. La valeur de référence annuelle sélectionnée pour la température et l’HR, combinée aux ajustements saisonniers, déterminera la taille des systèmes de contrôle du climat et leur consommation d’énergie.

Paramètre 3 : Ajustements saisonniers par rapport à la moyenne annuelle ou à la valeur de référence

Les ajustements saisonniers sont des modifications intentionnelles des paramètres de température et d’HR conçues pour réduire la consommation d’énergie en hiver et en été. Les ajustements saisonniers sont courants dans les petits musées, mais étaient considérés comme peu souhaitables et inappropriés pour les grands établissements. Cette attitude a évolué en faveur de la durabilité. Les éditions de 2019 et de 2023 du chapitre du manuel de l’ASHRAE soulignent que les considérations de durabilité devraient jouer un rôle beaucoup plus important dans les décisions relatives aux ajustements saisonniers, quelle que soit la taille de l’établissement.

Paramètre 4 : Variations brèves et gradients spatiaux

Les variations à court terme, ou simplement les variations brèves, peuvent être causées par la mise en marche et l’arrêt du système mécanique de contrôle du climat de nombreuses fois par jour, par le cycle nuit-jour ou par les effets de la météo à l’extérieur du bâtiment. Les variations brèves peuvent être involontaires, comme dans le schéma typique en dents de scie associé à un système simple qui s’allume et s’éteint, ou intentionnelles, comme dans un système complexe conçu avec une zone tampon entre des processus opposés, comme le chauffage et le refroidissement ou l’humidification et la déshumidification. Le mot « bref » n’était pas défini dans les éditions de 1999 à 2015 du chapitre du manuel de l’ASHRAE, et les utilisateurs demandaient souvent des précisions à ce sujet. Dans les éditions de 2019 et de 2023, on a ajouté la note suivante : « Une variation brève désigne toute variation plus courte que les durées précisées […] pour le taux d’ajustement saisonnier (c’est-à-dire 30 jours pour les variations de l’humidité relative et 7 jours pour les variations de température) » [traduction libre] (ASHRAE, 2023).

Les gradients spatiaux désignent le changement d’HR et de température qui se produit entre un mur ou un plancher chaud ou froid et les conditions ambiantes moyennes dans la pièce. Ils désignent également la variation entre les bouches d’alimentation en air et les bouches de reprise d’air. Bien entendu, dans les systèmes réels, ces gradients sont inévitables et souvent importants. Cette spécification ne vise pas tous les endroits de la pièce, mais uniquement les endroits où sont conservées les collections. Elle n’a pas pour but de conduire à des conceptions présentant des taux de renouvellement d’air exceptionnellement élevés et une consommation d’énergie importante. Il s’agit plutôt d’encourager l’adoption du plus grand nombre possible de caractéristiques de conception passive qui réduisent les gradients (par exemple, une grande isolation de l’enveloppe, une bonne distribution du mouvement de l’air, ainsi qu’une séparation adéquate des accessoires et des objets de collection des sources évidentes de tels gradients). Ces conseils s’appliquent aussi bien aux systèmes simples dans les bâtiments historiques qu’aux installations spécialisées dotées de systèmes sophistiqués. Consulter les figures 5 et 6 dans Agent de détérioration : humidité relative inadéquate.

Une panne du système est un risque plus important que les variations courantes

Du point de vue de la gestion des risques, les variations les plus importantes sont les variations extrêmes occasionnelles causées par une panne de système, comme une HR très basse due à une défaillance du système d’humidification pendant un hiver froid ou une humidité élevée en été due à une climatisation défectueuse. Un événement extrême d’HR survenant une fois tous les 30 ans est beaucoup plus dommageable pour une collection non emballée qu’une augmentation modeste de l’ampleur des variations brèves ayant lieu tout au long de ces 30 ans. La fiabilité à long terme demeure une préoccupation secondaire dans de nombreuses conceptions de systèmes mécaniques, et un exemple où les contenants, comme l’emballage des objets à l’épreuve de l’humidité et les armoires scellées, jouent un rôle essentiel dans la gestion des risques liés aux collections. Consulter Annexe C : Les temps de réaction des objets et les multiples avantages des contenants de protection.

La sensibilité aux variations et la variation démontrée

La sensibilité des objets aux variations de l’HR et de la température a été la question la plus sujette à débat lors de la définition des spécifications relatives au contrôle du climat, et elle devient souvent un obstacle lorsqu’on souhaite prendre des décisions visant à rendre le contrôle du climat plus durable. La question de la sensibilité des objets et le rôle de l’histoire dans l’établissement d’une variation démontrée sont abordés plus en détail à l’Annexe B : Sensibilité aux variations et application des variations démontrées.

Annexe B : Sensibilité aux variations et application des variations démontrées

Les quatre niveaux de sensibilité initiale aux variations

Dans les publications précédentes, nous avons utilisé de manière interchangeable les termes « vulnérabilité » et « sensibilité ». Dans le présent document, la sensibilité désigne la réaction physique d’un objet à un agent de détérioration (par exemple, une rupture due aux variations de l’HR), tandis que la vulnérabilité désigne la perte de valeur qui en découle et qui dépend de nombreux autres facteurs.

Par « sensibilité initiale », l’ICC entend le niveau de sensibilité d’un objet aux variations de température et d’HR à partir du jour de sa fabrication (en supposant qu’il ait atteint l’équilibre avec l’HR locale), avant toute variation. Une fois que l’objet a été exposé à certaines variations, on dit qu’il a été « démontré » à cette ampleur de variation, et qu’il n’est plus sensible à des variations moins extrêmes (Michalski, 1993 et 2007). En revanche, si les fissures d’un objet ont été colmatées, l’objet revient à un nouvel état initial, dit « non démontré ».

Des objets différents n’ont pas les mêmes niveaux de sensibilité aux variations de température et d’HR. Le niveau de sensibilité initiale (avant toute exposition aux variations) est déterminé par les quatre facteurs suivants :

- La quantité de dilatation et de contraction des composants réactifs pour une ampleur de variation donnée (coefficient de dilatation).

- L’élasticité des composants affectés, qui dépend de l’âge du matériau ainsi que de la température et de l’HR avant la variation.

- La géométrie des composants assemblés. Les composants réactifs sont-ils retenus ou, pire encore, les composants faibles et cassants sont-ils fixés à des composants solides et réactifs?

- L’inégalité de l’épaisseur des composants soumis à des contraintes ou de leur fixation à des composants de retenue, ce qui entraîne une concentration localisée des contraintes.

À des fins pratiques, les objets dont les matériaux réagissent à l’HR peuvent être répartis en quatre catégories, chacune étant deux fois plus sensible aux variations que la précédente, comme le montre le tableau 1.

| Sensibilité faible (la moitié ou moins de la sensibilité moyenne) | Sensibilité moyenne | Sensibilité élevée (le double de la sensibilité moyenne) | Sensibilité très élevée (le double de la sensibilité élevée) | |

|---|---|---|---|---|

| Type d’assemblage et défauts des composants | Composants libres de se mouvoir les uns par rapport aux autres | Retenue uniforme des composants (fixation répartie) et absence d’encoches | Retenue inégale d’un élément ou retenue uniforme plus encoches | Retenue inégale et mouvement localisé, comme une couche de peinture ou un placage sur un joint de bois mobile |

| Concentration approximative des contraintes | ×1/2 ou moins | ×1 | ×2 | ×4 |

| Dommages à ±40 % d’HR | Aucun dommage à dommages légers | Dommages légers à graves (point de référence 1) | Dommages graves (point de référence 2) | Dommages très graves |

| Dommages à ±20 % d’HR | Aucun dommage à dommages minimes | Aucun dommage à dommages légers | Dommages légers à graves | Dommages graves |

| Dommages à ±10 % d’HR | Aucun dommage | Aucun dommage à dommages minimes | Aucun dommage à dommages légers | Dommages légers à graves |

| Dommages à ±5 % d’HR | Aucun dommage | Aucun dommage | Aucun dommage à dommages minimes | Aucun dommage à dommages légers |

Les quatre rangées inférieures du tableau 1 indiquent le degré de dommage prévu selon diverses combinaisons de variation de l’HR (rangées) et de sensibilité des objets (colonnes). Le degré de dommage est déterminé par extrapolation à partir de la cellule qui contient le « point de référence 1 ». Le point de référence 1 se fonde sur des observations courantes de même que sur des données probantes expérimentales montrant que les matériaux réactifs retenus de manière uniforme ne se fissureront probablement pas en un cycle avant que l’humidité ne passe d’une valeur moyenne proche de 50 % d’HR (courante en été au Canada) à une valeur très basse d’environ 10 % d’HR (courante dans les bâtiments chauffés en hiver). Les panneaux de bois retenus uniformément sur leurs bords, les peintures à l’huile sur des toiles avec des couches uniformes de peinture retenues uniformément par un châssis simple ou les peaux tendues uniformément dans un kayak ou un oumiak sont des exemples de matériaux réactifs retenus de manière uniforme.

De plus, on peut observer que lorsque des fissures ou des déchirures se produisent (dommages graves), elles sont situées au niveau de défauts ou d’encoches, ce qui correspond à la cellule qui contient le « point de référence 2 ». Le contenu du reste du tableau est extrapolé à partir de ces points de référence.

On notera que chaque rangée diagonale de cellules (du haut à gauche au bas à droite) prédit le même degré de dommage. Cela s’explique par le fait que ces diagonales relient des cellules de contrainte égale : lorsqu’on descend d’un cran dans le tableau, l’ampleur de la variation est divisée par deux; lorsqu’on se déplace d’un cran vers la droite, la concentration de la contrainte double. Pour les mêmes raisons, chaque diagonale présente une contrainte double de celle de sa voisine de gauche.

Le tableau 1 omet quatre corrections connues des contraintes créées par les variations, mais ces corrections ne modifieraient pas les quatre grandes catégories de sensibilité. En outre, les quatre corrections tendent à faire en sorte que les conseils fournis par le tableau 1 soient plus conservateurs. Voici ces quatre corrections :

- Les contraintes appliquées sur le bois, le cuir, le papier, les plastiques, les revêtements, etc., se relâchent avec le temps, de sorte que les variations très lentes entraînent une diminution de l’intensité des contraintes. Consulter Michalski (2007) pour en savoir plus.

- Les objets mettent du temps à réagir aux variations. Ainsi, si une variation est plus courte que le temps de réaction d’un objet, la contrainte sera moins importante que prévu. Ce point est abordé plus en détail à l’Annexe C : Les temps de réaction des objets et les multiples avantages des contenants de protection.

- Le phénomène d’hystérésis qui se produit lors des variations de l’HR signifie qu’une variation de ±20 % de l’HR entraîne moins de la moitié de la variation dimensionnelle associée à une HR de ±40 %, qu’une variation de ±10 % de l’HR entraîne moins de la moitié de la variation dimensionnelle associée à une HR de ±20 % et qu’une variation de ±5 % de l’HR entraîne moins de la moitié de la variation dimensionnelle associée à une HR de ±10 %. Puisque le tableau est établi à partir de données probantes historiques montrant une rupture à une HR de ±40 %, l’hystérésis rend les extrapolations de la contrainte à des variations plus faibles progressivement inférieures à celles estimées dans le tableau 1.

- Le coefficient de dilatation hygroscopique varie en fonction de l’HR. Lorsqu’il est tracé en fonction de l’HR, il suit une courbe en forme de « S ». En dessous de 25 % d’HR et au-dessus de 75 % d’HR, le coefficient augmente progressivement. Il en ressort qu’une variation de ±40 % de l’HR (ligne supérieure du tableau 1) a un effet plus que deux fois plus important qu’une variation de ±20 % de l’HR. (Cette correction de la relation entre ±40 % d’HR et ±20 % d’HR s’ajoute à la correction de l’hystérésis qui s’applique à toutes les étapes entre ±40 % d’HR et ±5 % d’HR.) En résumé, l’extrapolation simplifiée dans les rangées présentant des variations plus faibles que ±40 % d’HR donne des estimations conservatrices.

Les expressions représentant les dommages dans les cellules du tableau 1 pour une sensibilité élevée ou très élevée semblent à première vue indiquer que des dommages importants sur l’ensemble des collections se produiront à la suite de variations relativement faibles. Ces catégories, cependant, ne s’appliquent jamais à un objet entier ni même à la plus grande partie de l’objet dans le sens où l’objet en entier se désintégrerait. Le bon sens et l’expérience nous indiquent que le monde ne s’est pas désintégré avant l’apparition des systèmes de contrôle du climat modernes. La sensibilité élevée ou très élevée s’applique à des endroits précis à l’intérieur des objets et généralement à des objets mal conçus du point de vue de la durabilité. Par exemple, elle s’applique à la peinture qui traverse le joint affaibli d’une chaise en bois laqué ou d’une peinture sur panneau, au papier près des épingles qui maintiennent une grande feuille sur un cadre rigide et à la peau d’un oumiak à l’endroit où elle est attachée au cadre par des cordons trop peu nombreux et trop étroits. Étant donné que pour tout objet historique, ces endroits se sont certainement rompus il y a fort longtemps, il ne peut s’agir que de réparations et de remplissages qui comblent ces mêmes endroits.

Le chapitre du manuel de l’ASHRAE contient un tableau complet qui développe le contenu générique du tableau 1. ClimaSpec se sert de ce tableau et d’autres sources pour fournir un accès rapide aux évaluations de la sensibilité spécifique de chaque collection ou objet que vous souhaitez mieux comprendre.

La sensibilité initiale aux variations n’est pas une science précise

Les chiffres utilisés pour préciser les variations dans la présente ressource, tels ±10 % et ±20 % ou ±5 °C et ±10 °C, ne doivent pas être interprétés comme signifiant que la science est précise à 1 % d’HR ou à 1 °C et que le risque change soudainement à ces valeurs précises. Il s’agit de chiffres ronds fondés sur les meilleures estimations du risque à notre disposition. Des chiffres tels que ±8 % d’HR ou 6 °C n’ont pas été utilisés, car ils pourraient sous-entendre une précision qui n’existe pas à l’heure actuelle. (Malheureusement, la conversion de ces chiffres ronds, qui proviennent d’unités du Système international d’unités [système métrique], en unités coutumières américaines, comme l’exige l’édition en livre-pouce du manuel de l’ASHRAE, crée des chiffres qui ne sont pas ronds, mais ils doivent être laissés tels quels par souci de cohérence.) Même si, un jour, la science devient très précise, elle ne fournira qu’une probabilité précise qu’un objet soit endommagé à chaque variation et non la garantie qu’une rupture se produira précisément à la suite d’une telle variation.

Un contrat de prêt est une obligation précise

Le fait d’affiner les recommandations pour la préservation à long terme de vos propres collections ne lève pas les obligations contractuelles établies pour les prêts ou pour des programmes comme le programme Désignation pour les établissements et les administrations publiques ou le Programme d’indemnisation pour les expositions itinérantes au Canada. Une spécification précise dans un contrat de conception ou un contrat de prêt est un énoncé précis des obligations, même si la spécification emprunte des chiffres ronds à une science imprécise. Malheureusement, il est difficile de mesurer les conditions réelles d’HR avec suffisamment de précision pour savoir si le contrat a été respecté. Mesurer l’HR avec une précision supérieure à ±5 % nécessite des instruments coûteux. Comme indiqué ailleurs, il n’existe qu’un seul moyen de garantir la sécurité climatique des objets précieux : un contenant sûr dans lequel on trouve un microclimat.

L’historique de la collection et les variations démontrées

Les fissures dans un objet, c’est-à-dire la délamination et les fissures visibles, ne peuvent pas se reformer à un même endroit, à moins que l’ancienne rupture n’ait été refixée ou collée. Lorsqu’elle est exposée à la même variation qui a provoqué la fissure, celle-ci s’ouvre et se referme simplement (Michalski, 1993 et 2007). Des études portant sur des fissures dans des meubles en bois situés dans des bâtiments soumis à des variations importantes mais constantes, et pour lesquels existent des photographies historiques, ont montré que les fissures étaient effectivement toutes anciennes et n’avaient visiblement pas progressé (Ekelund et coll., 2018). Une analyse récente de la mécanique des couches de peinture indique que la craquelure atteint une saturation au-delà de laquelle de nouvelles fissures ne se formeront pas (Wu et coll., 2014; Bratasz et Vaziri Sereshk, 2018). Ces limites à l’accumulation des dommages malgré la réapparition du danger sont très différentes des autres processus de détérioration qui continuent de s’accumuler jusqu’à ce que le matériau se désintègre, comme des événements répétitifs de moisissure, la détérioration chimique continue, la décoloration à la lumière et les dommages attribuables à la pollution. Si la plus grande variation subie par un objet dans le passé a été une baisse de 30 % de l’HR par rapport à une moyenne annuelle d’HR de 50 % (une baisse de 20 % de l’HR), tous les dommages mécaniques susceptibles d’être causés par une seule variation de cette ampleur se sont déjà produits. Par conséquent, une future baisse de l’HR légèrement inférieure à cette précédente baisse ne peut pas provoquer une nouvelle fissure.

La variation démontrée, établie par l’historique du climat, est extrêmement importante pour fixer des objectifs réalistes et durables qui entraînent un faible risque pour les collections. L’Outil de prise de décisions relatives au contrôle du climat exige de connaître l’historique du climat dans certaines situations afin d’établir la sensibilité de la collection. De même, ClimaSpec détermine différentes sensibilités et recommandations en fonction de l’historique du climat auquel l’objet ou la collection a été exposé.

La rupture par fatigue

Plusieurs milliers de variations supplémentaires similaires à celle qui est considérée comme la variation démontrée de l’objet peuvent entraîner une nouvelle croissance des fissures selon un processus appelé « fatigue ». Il s’agit d’une correction subtile à l’application de la variation démontrée, et elle a été intégrée dans les conseils fournis par ClimaSpec.

La figure 1 et les tableaux 2 et 3 proviennent d’un examen (Michalski, 2014) des meilleures études de fatigue pour les matériaux essentiels aux collections patrimoniales : bois, peintures et gesso. Les tracés tels que ceux de la figure 1 sont appelés des courbes S-N (tracés représentant la contrainte en fonction du nombre de cycles) ou courbes de Wöhler. La courbe en forme de « S » habituellement tracée par les courbes S-N a été simplifiée de manière à représenter trois lignes droites :

- le plateau initial qui passe de 1 à environ 0,9 à 30 cycles;

- la région de transition de 30 à plus de 300 000 cycles;

- le plateau final, appelé « limite d’endurance », qui commence à environ 1 000 000 de cycles.

À la limite d’endurance, les dommages dus à la fatigue cessent. Bien qu’elle présente un intérêt pour les études sur les vibrations, l’exposition à 1 000 000 de cycles (c’est-à-dire 1 000 000 de variations) va bien au-delà de ce qui est pertinent en ce qui a trait aux variations quotidiennes (2 700 ans), et ce, sans parler des variations saisonnières.

© Gouvernement du Canada, Institut canadien de conservation. 132715-0030

Figure 1. Graphique de fatigue pour les matériaux allant de « résistants » à « cassants » (Michalski, 2014).

Description de la figure 1

La figure 1 contient un seul graphique comportant trois tracés. L’axe horizontal est une échelle logarithmique du nombre de cycles nécessaires pour provoquer une rupture, et l’axe vertical est la contrainte ou la déformation qui provoque cette rupture, exprimée comme une portion de la contrainte ou de la déformation qui provoque la rupture en un cycle. Les trois tracés commencent tous à gauche à x = 1 et y = 1. Ils descendent vers la partie inférieure droite pour x = 1 million de cycles et des valeurs de y comprises entre 0,2 et 0,4.

| Type de matériaux | 1 an | 3 ans | 10 ans | 30 ans | 100 ans | 300 ans | 1 000 ans |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Matériaux résistants, comme le bois | 1 | 0,98 | 0,95 | 0,92 | 0,84 | 0,78 | 0,71 |

| Matériaux intermédiaires, comme le gesso sur bois | 1 | 0,98 | 0,95 | 0,92 | 0,83 | 0,75 | 0,70 |

| Matériaux cassants, comme l’acrylique chargé | 1 | 0,98 | 0,95 | 0,92 | 0,82 | 0,72 | 0,46 |

| Type de matériaux | 1 an | 3 ans | 10 ans | 30 ans | 100 ans | 300 ans | 1 000 ans |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Matériaux résistants, comme le bois | 0,78 | 0,71 | 0,65 | 0,59 | 0,51 | 0,45 | 0,40 |

| Matériaux intermédiaires, comme le gesso sur bois | 0,76 | 0,69 | 0,62 | 0,54 | 0,48 | 0,39 | 0,32 |

| Matériaux cassants, comme l’acrylique chargé | 0,72 | 0,63 | 0,45 | 0,35 | 0,29 | 0,28 | 0,20 |

Les lignes sur la figure 1, ou les rangées des tableaux 2 et 3, peuvent être considérées comme des combinaisons équivalentes de l’ampleur des variations et du nombre de variations. Par exemple, en suivant la dernière rangée du tableau 3 pour les matériaux cassants comme l’acrylique chargé, une seule variation annuelle d’une ampleur de ±X % d’HR est équivalente à 30 ans de variations annuelles d’une ampleur de 0,92 × ±X % d’HR ou à 100 ans de variations annuelles d’une ampleur de 0,82 × X % d’HR, et ainsi de suite.

En réalité, il est peu probable que les variations quotidiennes ou hebdomadaires soient exactement de la même ampleur, de sorte que la fatigue, même due aux variations quotidiennes ou hebdomadaires, est déterminée simplement par la plus grande variation de l’année (les pics d’hiver et d’été). C’est l’échelle de la variation annuelle indiquée dans le coin inférieur gauche de la figure 1, et fournie dans le tableau 2, qui nous intéresse.

Pour obtenir une estimation du risque à venir, fondée sur un historique comportant de nombreuses variations plutôt que sur une seule variation historique, il faut utiliser le rapport entre les facteurs futurs et historiques. Par exemple, si l’on sait qu’au cours des 30 dernières années, il y a eu une variation annuelle constante de l’HR de ±X % et que l’on souhaite connaître une variation sûre pour les 100 prochaines années pour un matériau cassant, on doit trouver, dans le tableau 2, le facteur pour 30 variations (0,92) et le facteur pour 100 variations (0,82). Ensuite, on calcule le rapport de ces deux facteurs (le facteur pour 100 ans divisé par le facteur pour 30 ans), qui est de 0,82 ÷ 0,92 = 0,89. Si l’on sait qu’au cours des 30 dernières années, l’HR a eu une moyenne annuelle proche de 50 %, mais a varié de ±30 % (donc jusqu’à 20 % d’HR chaque hiver), le maintien des variations futures à 0,89 ou moins de ±30 % d’HR (c’est-à-dire ±27 % d’HR) assurera alors la sécurité pour les 100 prochaines années. En d’autres termes, il ne faut pas laisser l’HR chuter en hiver de plus de 27 % par rapport à la moyenne de 50 % d’HR (on ne doit pas descendre en dessous de 23 % d’HR).

On notera que la différence n’est pas énorme par rapport aux 20 % d’HR des 30 dernières années. De très légères réductions de la variation par rapport aux pires variations historiques présentent d’énormes avantages.

On peut lire ces fractions directement à partir de la figure 1 ou des tableaux 2 et 3, ou encore utiliser l’équation suivante pour la partie centrale du tracé pour les matériaux cassants, qui s’applique à une plage de 30 à 300 000 cycles.

Équation 1 : ±Xf% HR = ±Xh% HR * {[0,18*log10(nh) + 1,19] / [0,18*log10(nf) + 1,19]}

Où

±Xf% HR = variation future maximale à ne pas dépasser

±Xh% HR = ampleur des variations historiques connues

nh = nombre de cycles historiques connus (30 et plus)

nf = nombre de cycles futurs dont il faut tenir compte (maximum 300 000)

En résumé, la fatigue affine le concept de variation démontrée comme suit : pour chaque période de n années de tendance historique connue de variations, on peut prévoir que le fait de rester dans cette tendance démontrée pendant les n prochaines années entraînera un risque très faible de nouvelles ruptures. En outre, si l’on réduit très modestement les variations futures par rapport au modèle éprouvé, on peut projeter de nombreuses fois plus loin que n années.

Ne cachez pas que votre contrôle du climat a pu être mauvais dans le passé. Cet historique des variations démontrées est la meilleure estimation de la sensibilité de toute collection et le meilleur guide lors du choix d’options durables pour le contrôle du climat.

L’humidité peut réduire une variation démontrée

À une HR très élevée (bien supérieure à 75 %), le bois peut être écrasé si on l’empêche de se dilater (par exemple, des tenons maintenus serrés dans une mortaise). Lorsque l’HR redevient modérée, le bois reste écrasé. À une HR très élevée, la colle animale qui maintient ces joints et ces placages en place passe de solide et inflexible à faible et malléable, et à une gelée proche de 100 % d’HR. Par conséquent, les composants des joints et des placages des meubles qui ont été exposés à l’humidité se recollent dans des positions légèrement modifiées lorsqu’ils reviennent à une HR modérée. Dans des cas extrêmes, les placages se détachent et se déforment lorsqu’ils sont exposés à l’humidité et restent déformés lorsque l’HR revient à des valeurs modérées. Une variation démontrée qui a été établie dans une plage de 0 % à 75 % d’HR peut être réduite après une période d’humidité. L’ICC a observé cet effet dans des joints de bois plaqués en utilisant l’émission acoustique (Hagan, 2021). On peut s’attendre à ce que d’autres objets à base de colle animale ou de grande taille, comme les peintures sur toile, soient soumis au même effet.

Concrètement, les périodes d’humidité ne causent pas seulement de graves dommages mécaniques en soi, mais elles peuvent réduire une variation démontrée qui a été établie pour des variations inférieures à 75 % d’HR. L’ampleur d’une telle réduction demeure incertaine.

Annexe C : Les temps de réaction des objets et les multiples avantages des contenants de protection

La présente annexe fournit le contexte technique des estimations de temps de réaction de ClimaSpec. Elle explique également pourquoi l’intégration de contenants dans lesquels on trouve un microclimat dans la conception des bâtiments et les systèmes mécaniques est essentielle pour une approche durable, fondée sur le risque, de l’utilisation et du soin des collections.

La signification du temps de réaction

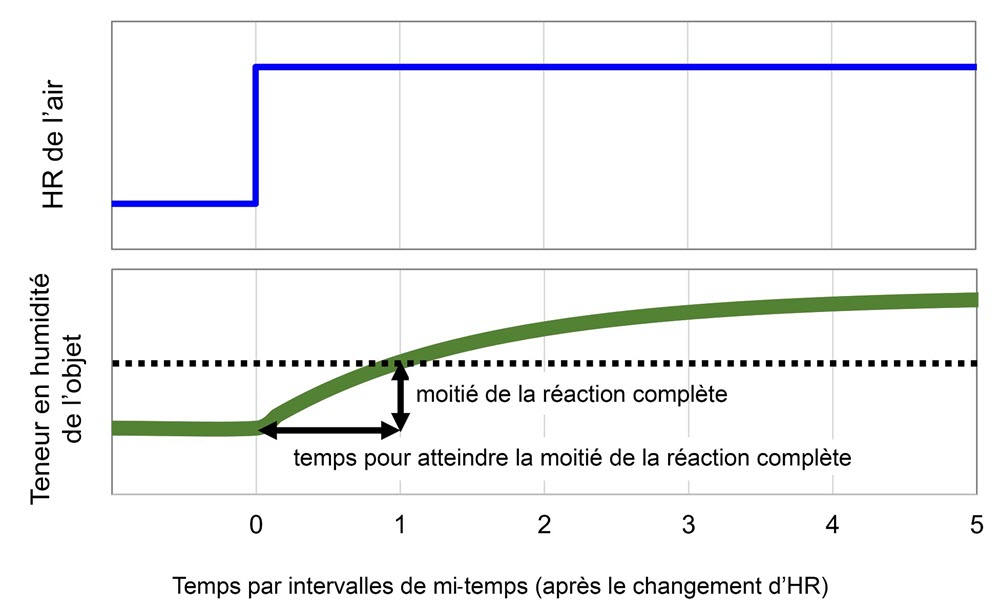

Lorsqu’un objet en équilibre avec la température et l’HR ambiantes est exposé à un changement de température ou d’HR, il lui faut du temps pour réagir pleinement (c’est-à-dire pour être à nouveau en équilibre avec son environnement). La forme générale de cette réaction est une courbe, comme le montre le graphique inférieur de la figure 2.

© Gouvernement du Canada, Institut canadien de conservation. 132715-0032

Figure 2. Variation de la teneur en humidité d’un objet au fil du temps, en réaction à un changement soudain de l’HR de l’air ambiant.

Description de la figure 2 :

La figure 2 contient deux graphiques. L’axe horizontal correspond au temps, qui est représenté par des intervalles de mi-temps. Le graphique du haut représente l’HR et montre une seule augmentation brusque d’une HR initiale à une HR finale stable. Le graphique du bas représente la teneur en humidité de l’objet et montre une montée progressive jusqu’à un plateau final de réaction complète à la variation de l’HR. Une ligne horizontale en pointillés marque le milieu de cette courbe de teneur en humidité.

Le temps de réaction (également appelé « le mi-temps ») est défini comme le temps nécessaire pour atteindre la moitié de la réaction maximale éventuelle. Il y a plusieurs avantages à définir un mi-temps plutôt qu’une réaction complète. La moitié du temps est sans ambiguïté, alors que l’expression « réaction complète » dépend de la fraction de la réaction qui est considérée comme une réaction complète. S’agit-il de 90 %, de 99 % ou de 99,9 % du changement éventuel? Le mi-temps a également l’avantage de fournir une estimation prudente du délai à l’intérieur duquel il faut agir pour réduire les risques dus à une variation.

La signification du terme « contenant de protection »

Aux fins du contrôle du climat, un contenant de protection est un sac, une boîte, un boîtier, une armoire, une caisse, etc., qui réduit le contact entre la surface de l’objet et l’humidité et les polluants dans la pièce. En pratique, cela signifie non seulement que le matériau du contenant est peu perméable à l’eau ou aux polluants, mais aussi que le contenant est relativement étanche à l’air, puisque dans la plupart des situations, le principal chemin pour l’humidité et les polluants sont les petites ouvertures dans un contenant. (Des détails sont donnés dans les sections suivantes.) Bien que l’on puisse également considérer un revêtement nouveau ou historique sur un objet comme étant une forme de contenant, pour les besoins des conseils de conservation préventive, l’ICC fait uniquement référence aux contenants de protection qui peuvent être facilement enlevés si nécessaire.

Intégration des contenants dans le bâtiment et ses systèmes

Du point de vue de la gestion des risques, les risques pour les collections liés à divers types de variations de l’HR peuvent être divisés en deux types très différents (Michalski, 2016) :

- Événements fréquents : Les variations courantes au fil des heures, des jours et des saisons qui, avec le du temps, déterminent les variations démontrées de la collection. Elles peuvent être causées par les cycles naturels du climat extérieur ou les variations courantes du système mécanique.

- Événements rares : Il s’agit de changements extrêmes de température ou d’HR qui se produisent à des décennies, voire des siècles d’intervalle. Très peu des événements rares enregistrés sont naturels, mais c’était le cas pendant l’hiver exceptionnellement froid de 1928 à Londres qui a provoqué une chute extrême de l’HR à la National Gallery. À la suite de cet événement, le personnel de la galerie a observé des dommages inhabituels et importants sur les peintures sur panneaux, et cette observation a entraîné la tenue d’une enquête officielle de recherche (Michalski, 2016). Plus souvent, cependant, ces événements rares se produisent à la suite de défaillances de systèmes mécaniques en fin de vie (généralement 30 ans), qui peuvent créer une HR très élevée ou très basse. (Les pannes dans les réserves au froid qui font que l’HR atteint 100 % ne deviennent des tragédies que lorsque les objets qui sont mis en réserve ne sont pas emballés.) Parfois, ces événements se produisent au début du cycle de vie d’un nouveau système mécanique, d’où la nécessité de procéder au débogage des nouveaux systèmes avant d’exposer des collections non emballées. Dans certains cas, ces événements sont le résultat du déménagement d’une collection dans des conditions d’HR améliorées, après des décennies de mise en réserve dans un environnement stable à une moyenne annuelle d’HR très différente.

Du point de vue de la gestion des risques s’appuyant sur de nombreuses décennies de préservation, un événement rare, ou même seulement une probabilité de 10 % qu’un événement rare survienne, est le principal risque dû aux variations du climat. Le seul moyen de se prémunir contre de tels risques est l’utilisation de contenants de protection. Ces derniers font de plus en plus partie des stratégies de préservation de base, et pas seulement pour les établissements tels que les maisons historiques sans système de contrôle du climat (consulter Agent de détérioration : humidité relative inadéquate – Vignette 2. De simples vitrines d’exposition qui permettent de réduire les conditions d’HR inadéquate), mais aussi pour les grands musées qui possèdent des objets précieux et qui souhaitent réduire les risques à long terme (consulter les figures 10a et 10b dans Exigences de base de la conservation préventive).

On peut alors se demander à quoi servent les systèmes de contrôle du climat, en dehors de ceux nécessaires au confort humain, si tous les objets sont placés dans des contenants de protection. Outre le fait que les musées, de grande et petite taille, utilisent la capacité de réduction des risques des contenants pour des objets ciblés (objets d’une valeur exceptionnelle d’une sensibilité exceptionnelle ou exposés à un risque exceptionnel de vandalisme), la réalité est que de simples contenants ne sont pas en mesure d’atténuer les changements de température pendant plus de quelques heures, et la plupart ne peuvent pas atténuer les variations saisonnières de l’HR. En revanche, même les contenants simples peuvent atténuer les conséquences des rares pannes de système qui peuvent durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant que des réparations ne soient effectuées; ils peuvent également atténuer les conséquences associées aux rares événements météorologiques qui surpassent les capacités du système. Les contenants réduisent aussi considérablement la capacité des polluants externes d’atteindre les objets. (Consulter le Bulletin technique 32 Produits utilisés en conservation préventive pour connaître les matériaux qui ne sont pas eux-mêmes une source de polluants.) Alors que vous pouvez avoir des raisons d’éviter l’utilisation de contenants de protection dans le cadre d’une exposition, le fait de simplement emballer les objets en réserve est le seul moyen rationnel d’assurer une gestion des risques à long terme (consulter le Bulletin technique 32).

En résumé, la préservation à long terme durable dépend de l’intégration des forces des systèmes mécaniques (qui font en sorte que la température et l’HR moyennes ne sont pas les mêmes qu’à l’extérieur) et des contenants de protection (qui atténuent les variations de l’HR et bloquent l’exposition aux polluants) avec les forces et les limites du bâtiment. Ainsi, on reconnaît que le climat local n’est pas seulement une condition de conception, mais probablement un facteur déterminant des variations démontrées des collections locales.

Temps de réaction à l’humidité relative des objets avec et sans contenants

Une partie du contenu des deux sections suivantes est parue pour la première fois dans le chapitre « Museums, Galleries, Archives, and Libraries » de l’édition de 1999 ou de celles de 2019 et de 2023 du manuel de l’ASHRAE préparé par l’auteur alors qu’il était membre du personnel de l’ICC, mais aussi du comité responsable de ce chapitre. Le contenu de ce chapitre a été abrégé et actualisé dans la présente section.

Le tableau 4 présente les temps de réaction à l’HR pour les objets à l’air libre et les objets placés dans des contenants de protection. Lorsqu’elles étaient accessibles, les mesures directes ont été citées. Les autres estimations sont fondées sur des calculs, qui sont expliqués sous Équations qui sous-tendent les calculs du temps de réaction.

La plage des temps de réaction peut sembler extraordinairement étendue, mais elle découle de deux phénomènes :

- Le temps de réaction varie en fonction du carré de l’épaisseur d’un matériau. Un morceau de bois 50 fois plus épais qu’un autre mettra 2 500 fois plus de temps à réagir que ce dernier. (Par exemple, une planche de 5 cm d’épaisseur dans une pirogue mettra 50 × 50 fois plus de temps à réagir qu’un morceau de bois de 1 mm d’épaisseur dans un corps de guitare ou un violon.)

- L’effet de confinement. Par rapport à l’air libre, un contenant de protection raisonnablement étanche peut réduire le taux d’accès de l’humidité et des polluants par un facteur de 10 à 100 ou plus. Les objets qui réagissent à l’HR en quelques heures à l’air libre, comme les aquarelles, ou qui ternissent en quelques semaines, comme l’argent non traité, mettront des mois, voire des années, à réagir ou à ternir dans un contenant bien scellé fait de matériaux imperméables. En voici deux exemples : un cadre scellé avec du verre muni d’un dos protecteur pour les aquarelles et une vitrine étanche pour l’argent.

| Plage de temps | Objets | Objets placés dans des contenants | Répercussions sur la conception |

|---|---|---|---|

| Plus de 108 secondes (un an ou plus) |

|

|

|

| Environ 107 secondes (semaines ou mois) |

|

|

|

| Environ 106 secondes (jours ou une semaine) |

|

|

|

| Environ 105 secondes (un jour) |

|

|

|

| Environ 104 secondes (heures) |

|

|

|

| Moins de 103 secondes (quelques minutes ou moins) |

|

|

|

Remarques pour le tableau 4

- Note 1 pour le tableau 4

-

Ces objets ne sont que partiellement confinés.

- Note 1 pour le tableau 4

-

Certains de ces objets sont traditionnellement placés dans des contenants de protection, comme les œuvres sur papier. D’autres, comme les textiles et les costumes, ne sont généralement pas placés dans des contenants.

Notes techniques pour le tableau 4 : Les calculs pour les objets ayant la forme d’une plaque plane supposent une exposition à l’air des deux côtés, sauf indication contraire (consulter Équations qui sous-tendent les calculs du temps de réaction). Adelstein et coll. (1997) et Bigourdan (2012) ont rapporté des temps de réaction de 90 %. Ceux-ci sont convertis pour le tableau 4 en mi-temps par un facteur de 0,4, en supposant une courbe de détérioration approximativement exponentielle comme à la figure 2, où 90 % de la réaction se produit à 2,4 mi-temps, alors le mi-temps est de 1 ÷ 2,4 = 0,42 du temps pour 90 % de la réaction. Derluyn et coll. (2007) ont mesuré un livre expérimental carré de 50 mm de côté, fermé de tous les côtés sauf du côté de la gouttière. Leurs temps ont été ajustés à une profondeur plus réaliste de 100 mm, donc augmentés de 4 fois (les temps varient en fonction du carré de l’épaisseur). Les estimations de Michalski (2005) sont fondées sur les données relatives aux matériaux et les équations de fuite du contenant de protection. Les estimations pour les objets en bois et les meubles sont fondées sur les figures 3 et 4.

Graphiques représentant le temps de réaction des objets en bois

Les objets en bois constituent une part importante de nombreuses collections patrimoniales. Comme leur épaisseur varie d’environ un millimètre à près d’un mètre, et compte tenu de la loi du carré mentionnée précédemment, le temps de réaction des objets en bois peut varier de quelques minutes à plusieurs années. La grande variété de revêtements appliqués sur le bois complique davantage les prédictions. Certains objets courants ont été énumérés dans le tableau 4; toutefois, les figures 3 et 4 fournissent une représentation plus complète du phénomène et montrent les énormes avantages que procure l’emballage des objets en bois dans une pellicule de polyéthylène étanche à l’air lorsqu’ils ne sont pas en exposition.

© Gouvernement du Canada, Institut canadien de conservation. 132715-0033

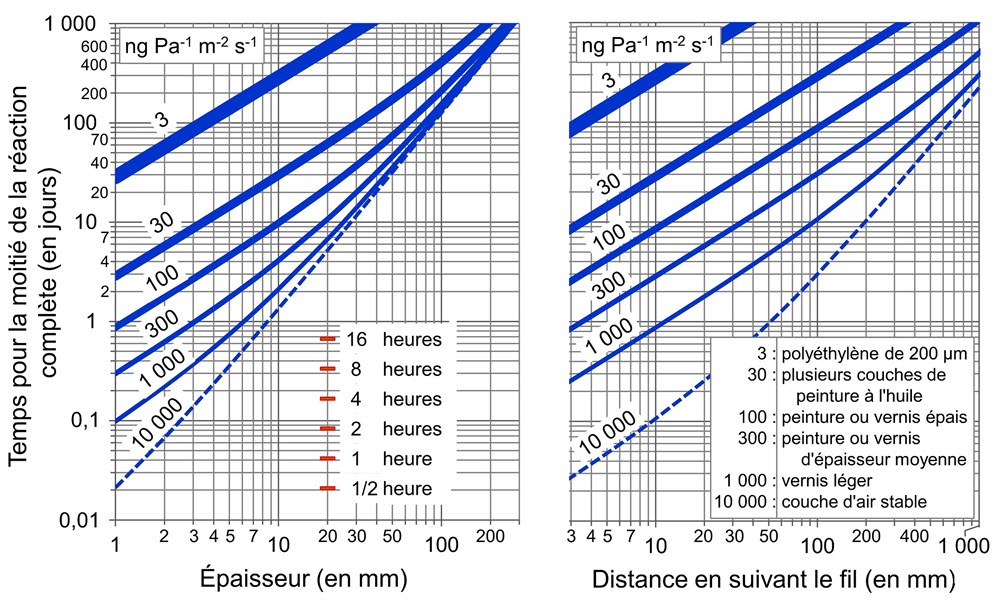

Figure 3. Temps de réaction en jours (près de 20 °C) du bois de densité moyenne aux changements d’HR. Le graphique de gauche montre le temps de réaction pour le bois en travers du fil, et celui de droite montre le temps de réaction pour le bois en suivant le fil. Ces graphiques supposent que les deux côtés (ou les deux extrémités) de l’objet sont exposés.

Description de la figure 3 :

La figure 3 présente deux graphiques côte à côte. Tous deux partagent un axe vertical intitulé « Temps pour la moitié de la réaction complète (en jours) ». L’axe horizontal du graphique de gauche fournit l’épaisseur en millimètres. Sur le graphique de droite, l’axe fournit la distance en suivant le fil en millimètres. Chaque graphique comporte six tracés. Tous les tracés présentent une pente douce, partant du bas à gauche et allant vers le haut à droite, et semblent converger en haut à droite. Les points clés des six tracés du graphique de gauche et de celui de droite sont présentés dans le tableau 5 et le tableau 6, respectivement.

| Perméance ng/Pa/m2/s |

Exemple de revêtement ayant cette perméance | 1 mm d’épaisseur | 2 mm d’épaisseur | 5 mm d’épaisseur | 10 mm d’épaisseur | 20 mm d’épaisseur | 50 mm d’épaisseur | 100 mm d’épaisseur | 200 mm d’épaisseur |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 3 | Polyéthylène de 200 µm | 30 | 60 | 140 | 300 | 600 | 1 500 | 3 000 | 6 000 |

| 30 | Plusieurs couches de peinture à l’huile | 3 | 6 | 15 | 30 | 60 | 170 | 400 | 1 000 |

| 100 | Peinture ou vernis épais | 0,9 | 2 | 5 | 10 | 22 | 80 | 200 | 700 |

| 300 | Peinture ou vernis d’épaisseur moyenne | 0,3 | 0,6 | 2 | 4 | 10 | 50 | 150 | 600 |

| 1 000 | Vernis léger | 0,1 | 0,2 | 1 | 2 | 7 | 36 | 130 | 500 |

| 10 000 | Couche d’air stable | 0,02 | 0,07 | 0,4 | 1 | 5 | 32 | 130 | 500 |

* Certaines valeurs sont en dehors de la plage du graphique.

Note technique pour les tableaux 5 à 8 : La perméance est une mesure du taux de transfert d’humidité à travers une couche de matériau en fonction de la pression de vapeur d’eau agissant sur cette couche.

| Perméance ng/Pa/m2/s |

Exemple de revêtement ayant cette perméance | 5 mm d’épaisseur | 10 mm d’épaisseur | 20 mm d’épaisseur | 50 mm d’épaisseur | 100 mm d’épaisseur | 200 mm d’épaisseur | 500 mm d’épaisseur | 1 m d’épaisseur |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 3 | Polyéthylène de 200 µm | 140 | 300 | 600 | 1 500 | 3 000 | 6 000 | 14 000 | 30 000 |

| 30 | Plusieurs couches de peinture à l’huile | 14 | 30 | 60 | 140 | 300 | 600 | 1 500 | 3 000 |

| 100 | Peinture ou vernis épais | 4 | 9 | 20 | 40 | 90 | 200 | 500 | 1 000 |

| 300 | Peinture ou vernis d’épaisseur moyenne | 1,4 | 3 | 6 | 15 | 30 | 70 | 200 | 500 |

| 1 000 | Vernis léger | 0,4 | 1 | 2 | 5 | 11 | 25 | 100 | 300 |

| 10 000 | Couche d’air stable | 0,05 | 0,1 | 0,3 | 1 | 3 | 10 | 60 | 200 |

* Certaines valeurs sont en dehors de la plage du graphique.

Le graphique de gauche sur la figure 3 et les valeurs sélectionnées dans le tableau 5 concernent une planche de bois dont les deux faces sont exposées. Le graphique de droite sur la figure 3 et les valeurs sélectionnées dans le tableau 6 concernent un objet en bois dont seule une face suivant le fil du bois est exposée. Pour les objets dont les deux sens du fil sont exposés, il faut d’abord trouver les deux ensembles de prédictions, puis sélectionner le temps le plus court, qui surestimera encore quelque peu le temps de réaction.

© Gouvernement du Canada, Institut canadien de conservation. 132715-0035

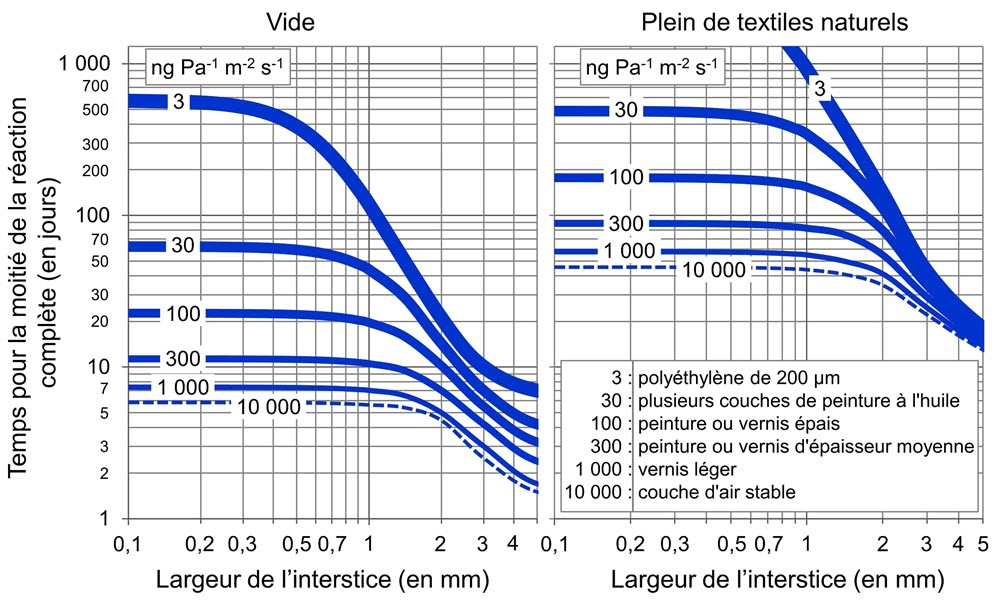

Figure 4. Évolution du temps de réaction en jours (près de 20 °C) d’une armoire ou d’une commode en bois en fonction de l’augmentation de la largeur des interstices en haut et en bas. (L’objet a une hauteur de 1,5 m, une largeur de 1 m et une profondeur de 0,5 m; l’épaisseur du bois est de 1 cm; les interstices ont une profondeur de 15 mm et s’étendent d’un côté à l’autre de l’objet.)

Description de la figure 4 :

La figure 4 présente deux graphiques côte à côte. Les deux partagent un axe vertical intitulé « Temps pour la moitié de la réaction complète (en jours) ». L’axe horizontal des deux graphiques fournit la largeur de l’interstice en millimètres. Il y a six tracés dans chaque graphique, tous en forme de « S » similaire. Les points clés des six tracés du graphique de gauche et de celui de droite sont présentés dans les tableaux 7 et 8, respectivement.

| Perméance ng/Pa/m2/s |

Exemple de revêtement ayant cette perméance | Espace de 0,1 mm | Espace de 0,5 mm | Espace de 0,7 mm | Espace de 1 mm | Espace de 2 mm | Espace de 3 mm | Espace de 5 mm |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 3 | Polyéthylène de 200 µm | 600 | 400 | 250 | 120 | 20 | 10 | 7 |

| 30 | Plusieurs couches de peinture à l’huile | 60 | 60 | 50 | 40 | 14 | 7 | 4 |

| 100 | Peinture ou vernis épais | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 6 | 3 |

| 300 | Peinture ou vernis d’épaisseur moyenne | 11 | 11 | 11 | 10 | 7 | 4 | 2 |

| 1 000 | Vernis léger | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 |

| 10 000 | Couche d’air stable | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 |

| Perméance ng/Pa/m2/s |

Exemple de revêtement ayant cette perméance | Espace de 0,1 mm | Espace de 0,5 mm | Espace de 0,7 mm | Espace de 1 mm | Espace de 2 mm | Espace de 3 mm | Espace de 5 mm |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 3 | Polyéthylène de 200 µm | 4 000 | 3 000 | 2 000 | 1 000 | 140 | 40 | 9 |

| 30 | Plusieurs couches de peinture à l’huile | 500 | 500 | 400 | 350 | 100 | 40 | 9 |

| 100 | Peinture ou vernis épais | 200 | 200 | 170 | 150 | 80 | 35 | 9 |

| 300 | Peinture ou vernis d’épaisseur moyenne | 90 | 90 | 90 | 80 | 55 | 30 | 8 |

| 1 000 | Vernis léger | 60 | 60 | 60 | 50 | 40 | 25 | 8 |

| 10 000 | Couche d’air stable | 45 | 45 | 45 | 45 | 35 | 20 | 8 |

La figure 4 et les tableaux 7 et 8 concernent des meubles en bois qui sont vernis à l’extérieur, mais pas à l’intérieur. Ces meubles peuvent comprendre des tiroirs ou des portes avec des interstices en haut et en bas, ce qui permet à l’air extérieur de pénétrer et d’entrer en contact avec l’intérieur du meuble en bois non verni. Bien que ces meubles soient généralement vides lorsqu’ils sont dans un musée et souvent ouverts pour présenter l’intérieur de leurs compartiments, historiquement, ils étaient fermés et remplis de vêtements ou de literie, ce qui constituait un excellent tampon d’humidité.

Sur la figure 4, les plateaux horizontaux à gauche sont des régions où les fuites d’air par les interstices sont insignifiantes et où l’effet du vernis du bois est dominant pendant le mi-temps. Les tracés chutent radicalement sur la droite lorsque la fuite d’air par les fissures domine. À l’extrême droite, les tracés commencent à s’incurver vers le haut, car les fuites d’air à l’intérieur du meuble sont si importantes que les pièces de bois, qui ne sont pas vernies à l’intérieur, se comportent simplement comme des dosses de bois entièrement exposées n’étant vernies que d’un côté. (Cette étape finale du comportement, qui n’affecte que le graphique de gauche, n’a pas été prise en compte dans les versions de la figure qui apparaissent dans les éditions de 1999, de 2019 et de 2023 du manuel de l’ASHRAE.)

Les leçons tirées de la figure 4 et des tableaux 7 et 8 sont que ce type de meuble, qui était habituellement fermé, bien ajusté et rempli de textiles, aurait pu survivre à de grandes variations de l’HR pendant de nombreuses semaines, voire des mois. Cependant, lorsque le meuble est vide dans un musée, il est beaucoup plus sensible aux variations brèves. S’il est laissé ouvert en permanence, un meuble revient aux temps de réaction des pièces de bois exposées, indiqués sur la figure 3 et dans les tableaux 5 et 6. Enfin, pour les pièces de bois individuelles, une pellicule de polyéthylène de forte épaisseur bien scellée offre une stabilité qui dure bien au-delà d’un an si l’on évite de laisser du vide dans l’emballage.

Préoccupations concernant les variations de température touchant les contenants dans lesquels on trouve un microclimat

Une préoccupation inévitable avec les contenants de protection est la variation de leur teneur en humidité qu’entraîne un changement de température. Cette préoccupation est apparue pour la première fois dans les années 1960 et concernait des œuvres d’art placées dans des caisses d’expédition, mais Toishi (1959) a démontré que, si une caisse scellée contenait un matériau hygroscopique, son HR se stabiliserait malgré une chute de la température ambiante de la pièce sous le point de congélation avant un retour à la normale. Stolow (1966) a fourni des données et des équations exhaustives qui lui ont permis d’obtenir un résultat contre-intuitif selon lequel, avec des matériaux hygroscopiques naturels, l’humidité dans un contenant diminue légèrement lorsque la température baisse (le contraire des contenants vides) en raison du léger déplacement vers le bas des isothermes d’humidité à des températures plus basses.

Thomson (1964) a démontré que le point de transition entre les contenants à HR contrôlée (HR stable ou qui diminue légèrement) et les contenants vides essentiellement non contrôlés pour les matériaux hygroscopiques, comme le bois, se produisait lorsqu’il y avait environ 1 kg de matériau par mètre cube de contenant. L’humidité était pleinement contrôlée lorsqu’on trouvait 10 kg de matériau par mètre cube de contenant (environ 2 % du volume). Des auteurs ont ultérieurement examiné d’autres effets secondaires, comme la réponse dimensionnelle mixte thermique ou hygrique dans le bois (Richard, 2007) et la condensation dans les trous d’air lors de la récupération d’objets dans une réserve au froid (Padfield, 2002; Shashoua, 2005, 2008), mais le consensus est que ces effets secondaires occasionnels ne l’emportent pas sur les avantages que procure cette façon de faire (Richard, 2007; Shashoua, 2014).

L’effet de la température sur les temps de réaction