Archivée - Audit et évaluation conjoints du Programme des instruments médicaux de 2013-2014 à 2019-2020

Table des matières

- Liste des figures

- Liste des acronymes

- Résumé

- 1.0 Présentation et contexte

- 2.0 Sécurité, efficacité et qualité des instruments médicaux au Canada

- 3.0 Donner accès aux instruments médicaux au Canada

- 4.0 Communication avec les intervenants et les Canadiens

- 5.0 Organisation et gouvernance du Programme

- 6.0 Ressources du Programme

- 7.0 Conclusions et recommandations

- Management Response and Action Plan

- Annexe A – Portée et méthodologie du projet conjoint

- Annexe B - Résumé de l’audit interne

- Annexe C – Résumé des résultats de l’évaluation

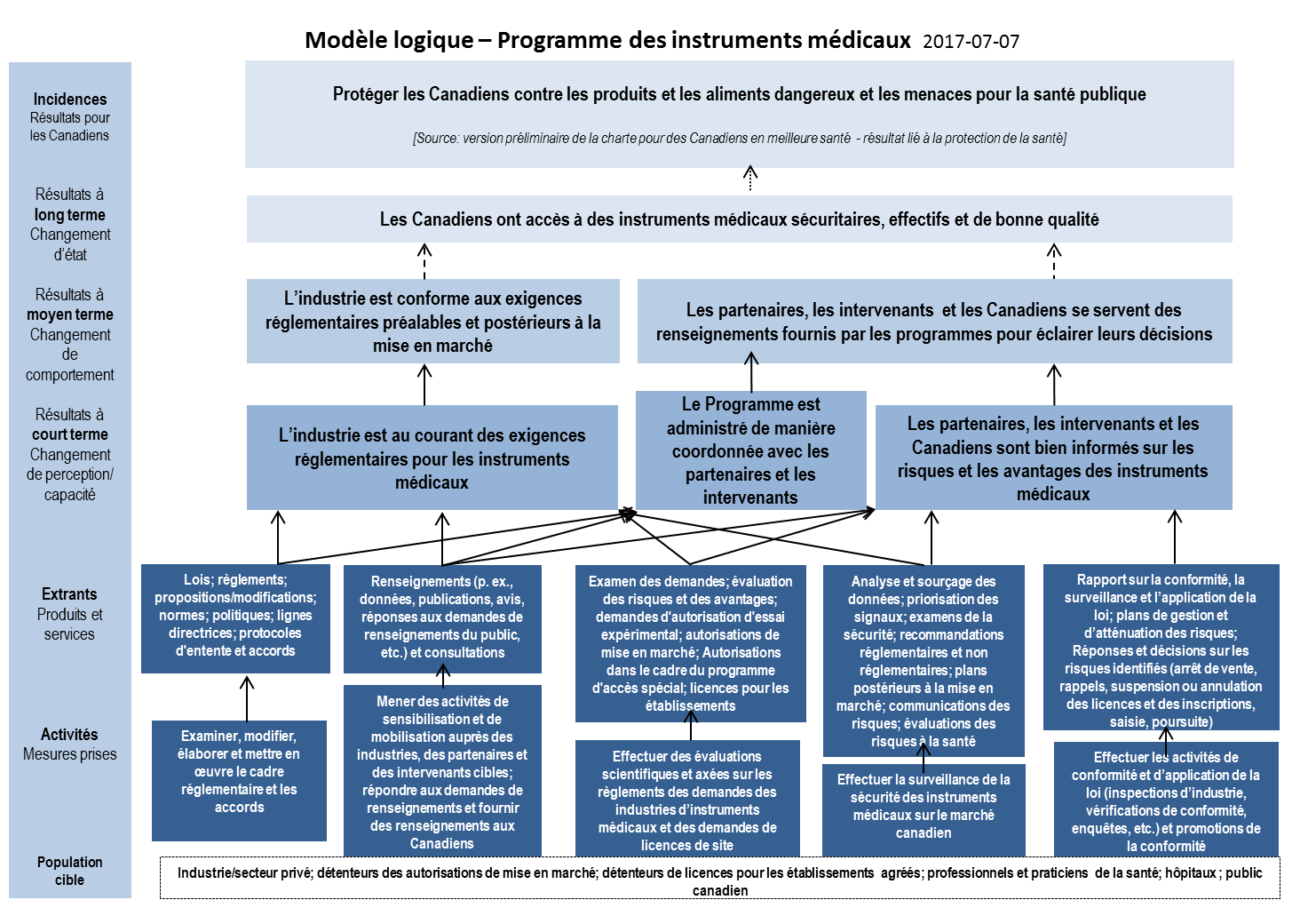

- Annexe D – Modèle logique

- Annexe E – Rôles et responsabilités clés de la MDP au moment du projet

- Notes de fin de document

Liste des figures

- Figure 1 : Exemple de participation de Santé Canada au cycle de vie des instruments médicaux

- Figure 2: Structure organisationnelle du Programme des instruments médicaux dans le cadre du projet

- Figure 3 : Proportion de rapports d’incidents liés aux instruments médicaux saisis en respectant les normes de service de saisie de données

- Figure 4 : Diffusion ciblée des communications sur les risques dans le cadre des normes de service

- Figure 5 : Proportion des demandes d’homologation des instruments médicaux en attente

- Figure 6 : Proportion des demandes d’homologation des instruments médicaux qui étaient conformes aux exigences réglementaires lors du premier examen et après que des renseignements supplémentaires aient été demandés et fournis

- Figure 7 : Structure organisationnelle des programmes d’instruments médicaux aux États-Unis et en Irlande

- Figure 8 : Comparaison des ressources consacrées à l’évaluation des signaux et de la charge de travail correspondante pour les instruments médicaux et les produits pharmaceutiques (2015-2016)

Liste des acronymes

- BIM

- Bureau des instruments médicaux

- BSPSE

- Bureau de la surveillance des produits de santé et de l’épidémiologie

- CRTO

- Cadre réglementaire de transparence et d’ouverture

- DCIMMC

- Direction de la conformité des instruments médicaux et en milieux cliniques

- DGORAL

- Direction générale des opérations réglementaires et de l’application de la loi

- DGPSA

- Direction générale des produits de santé et des aliments

- DPSC

- Direction des produits de santé commercialisés

- IMDRF

- Forum international des organismes de réglementation des instruments médicaux

- PCIM

- Programme de conformité des instruments médicaux

- PIM

- Programme des instruments médicaux

- PUAIM

- Programme unique d’audit des instruments médicaux

- ResSCIM

- Réseau sentinelle canadien pour les instruments médicaux

- TI

- Technologie de l’information

Résumé

Ce rapport porte sur les résultats d’un audit et d’une évaluation conjoints du Programme des instruments médicaux (PIM) de Santé Canada. Le projet a permis d’examiner les activités du PIM d’avril 2013 à août 2019. Le PIM vise à s’assurer que les Canadiens ont accès à des instruments médicaux sûrs, efficaces et de qualité de la manière suivante :

- l’approbation des licences d’établissements pour les instruments médicaux et de l’homologation des instruments médicaux;

- la surveillance des instruments disponibles au Canada;

- les inspections des fabricants, des importateurs et des distributeurs;

- la communication avec les Canadiens à propos des risques liés aux instruments.

En 2018-2019, les dépenses prévues du PIM s’élevaient à environ 33 millions de dollars, dont 15 millions de dollars ont été financés par Santé Canada. Les fonds restants de programme ont été récupérés grâce aux frais pour les services de réglementation (p. ex., licenses à vendre des instruments médicaux)Note de bas de page 1

Principales constatations

Assurer la sûreté, la qualité et l’efficacité des instruments médicaux au Canada

Le PIM avait mis en place des contrôles suffisants pour ses activités de précommerclialisation afin de garantir la sécurité, l’efficacité et la qualité des instruments médicaux. Il a également réalisé la plupart de ses activités après la mise en marché dans le respect des normes de service.Cependant, les retards dans le traitement des rapports d’incidents liés aux instruments médicaux ont affecté la capacité du Programme à détecter de tels incidents de manière proactive. Le PIM a également connu des retards dans l’évaluation des incidents liés aux instruments médicaux.

Bien que ces défis représentent un risque pour le Ministère, rien n’indique qu’ils ont nui à la capacité de Santé Canada d’assurer la sécurité des instruments médicaux. Le Ministère était perçu comme un organisme de réglementation de confiance par la majorité des informateurs clés externes et les données disponibles suggèrent que la sécurité des instruments médicaux au Canada était comparable à celle d’autres pays.

L’environnement des instruments médicaux est complexe et évolue rapidement avec le développement de nouveaux instruments utilisant des technologies innovantes, telles que la technologie numérique, l’intelligence artificielle et l’impression 3D. Santé Canada a fait d’importants progrès pour adapter son cadre réglementaire afin de demeurer efficace dans la réglementation de ces instruments complexes et en évolution rapide. Le Programme a également progressé dans ses efforts pour intégrer les considérations de l’analyse comparative fondée sur le sexe et le genre dans l’exécution des activités de programme. Toutefois, il était possible d’intégrer ces considérations de manière plus systématique dans l’ensemble des fonctions de programme.

Donner accès aux instruments médicaux au Canada

Le PIM a progressé dans la recherche d’un équilibre entre la sécurité et l’accès aux instruments médicaux. Il a traité la majorité des demandes d’homologation des instruments médicaux tout en respectant les normes de service, mais la plupart de ces demandes ne répondaient pas aux exigences réglementaires lors de leur présentation initiale à Santé Canada. Cela peut avoir augmenté leur temps de traitement. Les raisons pour lesquelles la majorité des demandes d’homologation pour un instrument médical ne répondaient pas aux exigences du Programme lors de leur présentation initiale ne sont pas entièrement comprises. Les documents d’orientation accessibles au public et décrivant ces exigences étaient difficiles à trouver et étaient parfois obsolètes. Parallèlement, le Programme a mis en œuvre diverses mesures visant à améliorer la compréhension du processus réglementaire par l’industrie (p. ex., un cours d’apprentissage en ligne) et a aligné ses exigences à celles d’autres pays, dans un effort pour améliorer l’accès aux instruments médicaux au Canada. Il a également mis en place diverses initiatives visant à rationaliser l’accès aux instruments médicaux, comme le Programme d’accès spécial, qui permet aux professionnels de la santé d’avoir accès à des instruments médicaux dont la vente n’est pas autorisée au Canada pour une utilisation en cas d’urgence ou lorsque les thérapies conventionnelles ont échoué, qui ne sont pas disponibles ou qui ne sont pas convenables pour traiter un patient.

Communiquer avec les intervenants et les Canadiens

Le PIM a renforcé sa mobilisation auprès des intervenants en organisant des réunions avec des représentants de l’industrie, des discussions avec des professionnels de la santé, des mesures de sensibilisation ciblées auprès de groupes de patients et en offrant aux intervenants et aux Canadiens la possibilité de participer à des consultations en ligne. Bien que ces efforts aient été bien accueillis par l’industrie, des améliorations sont encore nécessaires pour que Santé Canada devienne une source d’information incontournable pour les intervenants autres que de l’industrie et les Canadiens.

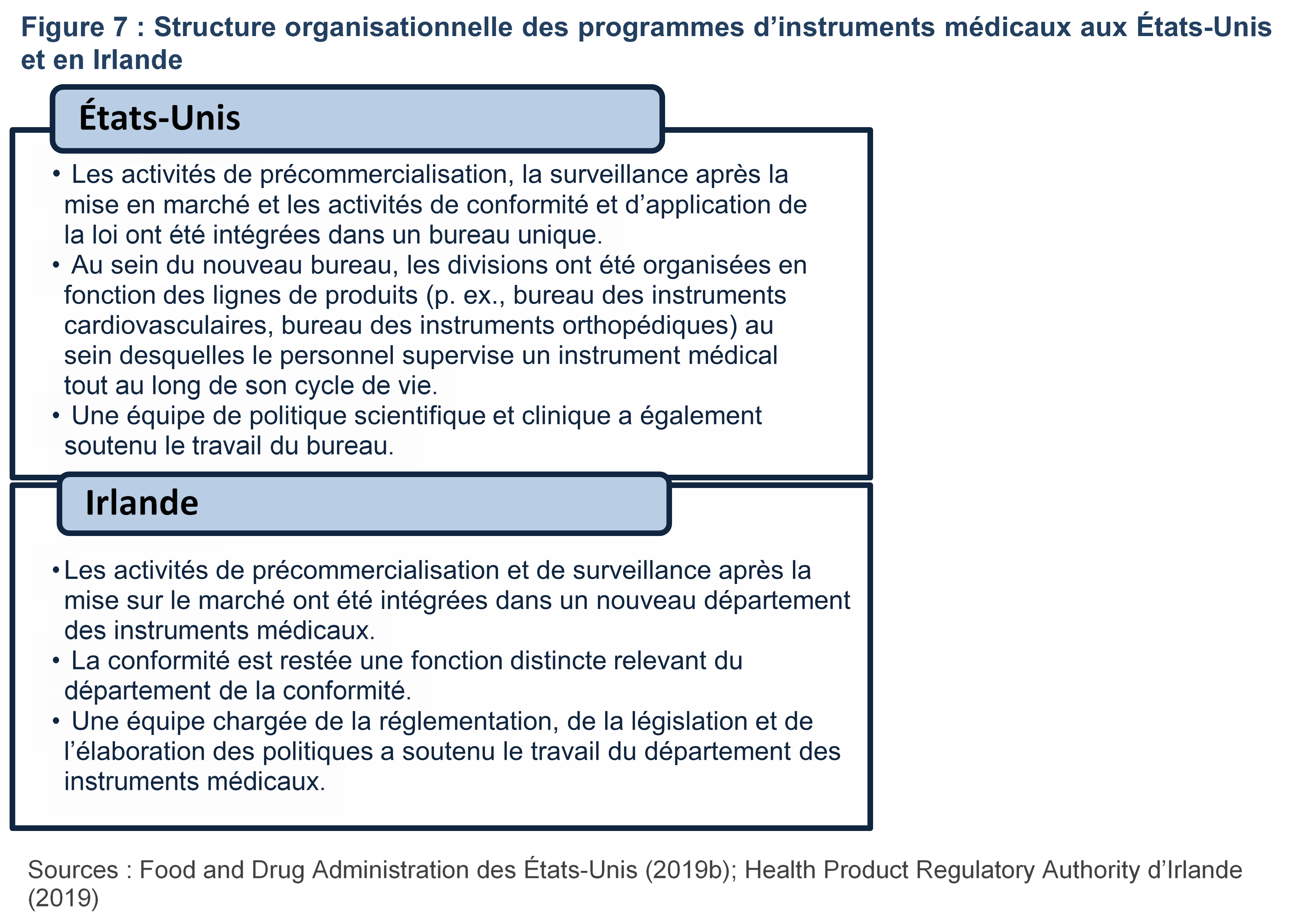

Organisation et gouvernance du programme

Divers facteurs ont nuits à la capacité du programme à fonctionner efficacement. Les rôles et les responsabilités dans le cadre des fonctions de surveillance et de conformité avant et après la mise en marché et d’application de la loi n’ont pas toujours été clairement définis, en particulier au niveau opérationnel. Toutefois, le Programme a défini des rôles et responsabilités clairs parmi les évaluateurs scientifiques et les agents médicaux.

De plus, avec la création de la nouvelle Direction des instruments médicaux, on s’attend que les rôles et responsabilités entre les fonctions regroupées de précommercialisation et après la mise en marché soient précisés davantage par moyen de procédures et processus normalisés révisés. Le Programme est basé sur le Règlement sur les instruments médicaux, qui est fondé sur le niveau de risque de diverses classes d’instruments médicaux. Toutes les activités de base du Programme des instruments médicaux sont axées sur une approche basée sur les risques pour la réglementation des instruments médicaux au long de leur cycle de vie. Toutefois, le PIM ne disposait pas d’un cadre global définissant les rôles et les responsabilités ni d’une stratégie intégrée de gestion des risques et de partage de l’information. Ce manque de clarté concernant les rôles et les responsabilités peut avoir contribué au développement de processus parallèles entre les fonctions du PIM.

De plus, les renseignements du PIM étaient gardés dans plusieurs dépôts. Les renseignements disponibles ont dû être consolidés à partir de diverses sources afin de comprendre l’historique complet des activités de Santé Canada concernant un instrument médical.

Ressources du Programme

Le manque de capacité a posé un défi à la capacité de la fonction de surveillance après la mise en marché de traiter les rapports d’incidents et a effectué des évaluations des signaux dans le respect des normes de service. Dans l’ensemble, les activités de surveillance après la mise en marché n’ont reçu qu’environ 7 % du budget du PIM en 2018-2019. De plus, ces dernières années, le nombre de personnes travaillant dans le domaine de la surveillance des instruments médicaux a diminué. En comparaison, le nombre d’employés a augmenté dans les deux autres fonctions du PIM.

Avec l’introduction de la déclaration obligatoire des incidents par les hôpitaux en décembre 2019, la charge de travail de la fonction de surveillance après la mise en marché et de la fonction de conformité et d’application de la loi pourrait augmenter considérablement. Au moment du projet, l’incidence en termes de charge de travail de la déclaration obligatoire n’a pas été entièrement analysée. Toutefois, il convient de noter que les investissements récents ont été par moyen de plusieurs programmes. On s’attend que ceci va mener à une hausse dans la réception de rapports qui sont traités par des systèmes semi-automatisés. Cela représente un risque, car les difficultés liées à l’achèvement en temps opportun de certaines activités de surveillance seront probablement exacerbées si les problèmes de capacité ne sont pas résolus dans ces domaines.

Recommandations

-

La Direction générale des produits de santé et des aliments devrait combler les lacunes actuelles en matière de ressources dans les fonctions suivant la mise en marché auxquelles il incombe le traitement des rapports d’incidents et l’évaluation des incidents. La Direction générale des opérations réglementaires et de l’application de la loi devrait examiner l’incidence qui suit sur les besoins en matière de ressources de la fonction de conformité et d’application de la loi. De plus, les deux directions générales devraient s’assurer que le PIM dispose des capacités et des outils nécessaires pour faire face à l’obligation de déclaration par les hôpitaux introduite en décembre 2019, et à l’application connexe des pratiques de vigilance des hôpitaux.

Les activités de surveillance du PIM ont souffert d’un manque de capacité et n’ont pas toujours pu être menées à bien dans le respect des normes de service. L’introduction de la déclaration obligatoire des incidents liés aux instruments médicaux par environ 775 hôpitaux canadiens en décembre 2019 aura probablement une incidence supplémentaire sur la capacité de la fonction de surveillance suivant la mise en marché de gérer son fardeau de travail, car le nombre de déclarations d’incidents soumises à Santé Canada pourrait doubler. La déclaration obligatoire peut également avoir un effet sur les ressources et les activités de la fonction de conformité et d’application de la loi, car les inspecteurs devront surveiller les éventuelles sous-déclarations et inspecter les hôpitaux. Toutefois, au moment du projet, Santé Canada n’avait pas encore pleinement analysé les conséquences de la déclaration obligatoire sur la charge de travail du Programme.

-

La Direction générale des produits de santé et des aliments et la Direction générale des opérations réglementaires et de l’application de la loi devraient poursuivre leurs efforts pour adapter le PIM au moyen d’initiatives nationales et internationales afin de relever les défis provenant du cycle de vie en évolution rapide des instruments médicaux et de l’utilisation des nouvelles technologies.

Bien que Santé Canada ait fait des progrès considérables pour adapter son cadre réglementaire, d’autres défis doivent être relevés pour que le PIM reste efficace à l’avenir. Par exemple, au moment du projet, il n’existait pas de mécanisme pour traiter le problème croissant des instruments médicaux offerts par abonnement ou par service (p. ex. les outils de diagnostic en ligne), ou pour suivre les personnes utilisant des instruments implantés afin qu’elles puissent être informées directement par Santé Canada en cas d’incident.

-

La Direction générale des produits de santé et des aliments et la Direction générale des opérations réglementaires et de l’application de la loi devraient examiner et documenter la manière d’intégrer davantage l’analyse comparative fondée sur le sexe et le genre plus (ACSG+) dans le cycle de vie des instruments médicaux, notamment en fournissant des conseils aux demandeurs et en sensibilisant le personnel du PIM.

Il est prouvé que les hommes et les femmes sont touchés différemment par les instruments médicaux en raison des disparités entre les sexes et les genres. Si des progrès ont été réalisés pour intégrer les considérations de sexe et de genre dans le PIM, il existe d’autres occasions d’intégrer davantage ces considérations au sein de toutes les activités du Programme, le cas échéant.

-

La Direction générale des produits de santé et des aliments et la Direction générale des opérations réglementaires et de l’application de la loi devraient maintenir ou intensifier leurs efforts de communication et de dialogue avec les intervenants de l’industrie, les professionnels et les organismes de soins de santé, et les groupes de patients. Il est également recommandé que la Direction générale des produits de santé et des aliments améliore l’actualité et l’accessibilité renseignements de programme accessibles en ligne. Cela comprend assurer que les des documents d’orientation sont examinés et mis à jour, au besoin, pour toutes les activités du PIM, y compris sur le site Web du gouvernement du Canada.

Les efforts de Santé Canada pour accroître la communication et la mobilisation avec les intervenants ont été bien accueillis par les représentants de l’industrie. Cependant, Santé Canada ne constituait pas une source incontournable de renseignements pour les représentants des soins de santé, les groupes de patients et la population en général. Il était également nécessaire d’améliorer l’actualité et l’accessibilité de l’information en ligne. En particulier, des documents d’orientation obsolètes peuvent avoir contribué à des inexactitudes dans les demandes d’homologation des instruments médicaux. De plus, les informateurs clés de l’industrie ont mentionné avoir eu des difficultés à trouver les renseignements et les conseils nécessaires pour appuyer l’élaboration de leurs demandes.

-

La Direction générale des produits de santé et des aliments et la Direction générale des opérations réglementaires et de l’application de la loi devraient s’assurer que les rôles et responsabilités au niveau opérationnel sont clairement définis et répartis, et que les risques liés au Programme sont déterminés et gérés.

Les rôles et les responsabilités du personnel opérationnel n’ont pas été clairement définis pour les trois fonctions du PIM. Le PIM ne disposait pas d’un cadre global définissant les rôles et les responsabilités ni d’une stratégie intégrée de gestion des risques et de partage de renseignements. Les défis liés aux rôles et aux responsabilités peuvent être relevés, en partie, avec la mise en œuvre de la nouvelle Direction des instruments médicaux annoncée fin 2019, qui intégrera la fonction de précommercialisation et la fonction responsable de l’évaluation des incidents liés aux instruments médicaux. Toutefois, la fonction de conformité et d’application de la loi et le Bureau de la surveillance des produits de santé et de l’épidémiologie (c.-à-d., le groupe responsable du traitement des rapports d’incidents relatifs aux instruments médicaux) relèveront toujours de leurs directions générales d’origine.

-

La Direction générale des produits de santé et des aliments et la Direction générale des opérations réglementaires et de l’application de la loi devraient veiller à ce qu’une approche de gestion des données permette de surveiller les instruments médicaux pendant tout leur cycle de vie.

Les renseignements du PIM étaient fragmentés dans plusieurs dépôts. Cette situation a nui à l’efficacité et à la capacité du Programme à adopter une approche axée sur le cycle de vie pour la réglementation et la surveillance des instruments médicaux.

1. Présentation et contexte

Ce rapport présente les résultats d’un audit et d’une évaluation conjoints du Programme des instruments médicaux (PIM) de Santé Canada. Le projet a permis d’examiner les activités du PIM d’avril 2013 à août 2019.

Les domaines examinés comprennent l’adéquation des contrôles de programme, la gestion des risques et l’intégration de l’analyse comparative fondée sur le sexe et le genre plus (ACSG+), ainsi que les effets du PIM, la façon dont il a été positionné pour s’adapter à un environnement de plus en plus complexe et la façon dont la structure organisationnelle au moment du projetNote de bas de page i a soutenu une exécution efficace des activités du PIM.

Depuis mars 2020, la Direction des instruments médicaux s’est efforcée de satisfaire aux besoins immenses des professionnels de santé, des patients et des industries quant à la lutte contre la COVID-19. Le rôle principal du Programme dans la protection de la santé et la sécurité des Canadiens a été mis à la lumière, ce qui a mené à l’accélération de plusieurs activités réglementaires importantes, y compris l’élaboration et la mise en œuvre de plusieurs arrêtés d'urgence, tous visant à fournir un accès rapide aux instruments médicaux liés à la COVID-19 (p. ex., instruments de dépistage, ventilateurs, gants) dans cette période critique. De plus, des processus ont été modifiés afin d’accélérer l’octroi d’une hausse significative de Licences d’établissement d’instruments médicaux afin d’assurer que l’équipement de protection individuelle (EPI) critique est disponible pour lutter contre la COVID-19. Dernièrement, la réception de rapports d’incidents, la surveillance après la mise en marché, les évaluations des risques à la santé et les activités de conformité et de l’application de la loi ont toutes demandé des ressources importantes.

Bien que la finalisation du rapport et de la réponse et plan d’action de la direction du Bureau de l’audit et de l’évaluation (BAE) a été reporté en raison des priorités imposées par la COVID-19, le Programme a continué à être attentif aux recommandations du BAE. En particulier, le Programme a continué à collaborer avec les intervenants au pays et à travers le monde en relation à la COVID-19. De plus, le Programme est reconnaissant des difficultés avec le site Web au fil du temps concernant l’élaboration de nouvelles pages et contenu pour partager des renseignements sur la COVID-19.

Les données ont été collectées à partir d’un examen de la littérature et des documents de programme, des données de mesure du rendement et de l’information financière, ainsi qu’à l’aide d’études de cas, d’une analyse comparative et d’entrevues avec les informateurs clés parmi le personnel du PIM et les intervenants. Les analyses effectuées comprenaient également la mise à l’essai d’un échantillon de transactions opérationnelles entre le 1er avril 2018 et septembre 2019 (voir l’annexe A pour plus de détails).

1.1 Avantages et risques des instruments médicaux

Le terme « instrument médical », tel qu’il est défini dans la Loi sur les aliments et droguesNote de bas de page 2, couvre un large éventail d’instruments médicaux, d’appareils, de dispositifs ou d’articles semblables ou tout réactifs in vitro utilisés dans le traitement, l’atténuation, le diagnostic ou la prévention d’une maladie, d’un trouble ou d’un état physique anormal. Sans les instruments médicaux, de nombreuses procédures médicales courantes ne seraient pas possibles, comme le bandage d’une cheville foulée, le diagnostic de maladies infectieuses ou l’implantation de hanches artificielles.

Le Règlement sur les instruments médicauxNote de bas de page 3 regroupe les instruments médicaux dans l’une des quatre classes de risque suivantes : la classe I représente le risque le plus faible (p. ex., les abaisseurs de langue) et la classe IV représente le risque le plus élevé (p. ex., les valves cardiaques artificielles).

1,3 million de types différents d’instruments médicaux peuvent être vendus au Canada. Ces instruments vont des bandages, des lits d’hôpitaux, des stimulateurs cardiaques, des implants et des appareils d’IRM, aux montres intelligentes.

De nombreux Canadiens dépendent des instruments médicaux pour améliorer leur santé et leur qualité de vie. Dans certains cas, les instruments médicaux comme les stimulateurs cardiaques ont permis de sauver des vies. Selon plusieurs informateurs clés externes qui utilisent des instruments médicaux, l’accès à un instrument a amélioré leur santé et leur a permis de participer à des activités quotidiennes telles que le travail, le sport et les voyages.

Les instruments médicaux présentent également des avantages économiques pour le système de santé. Par exemple, la cardiologie interventionnelle et le recours aux endoprothèses à élution médicamenteuse, au lieu de la réalisation de pontages coronariens, ont permis de réaliser des économies substantielles dans le système de santé et d’améliorer la gestion des maladies cardiaques, ce qui a permis d’améliorer les résultats pour les patients, notamment en réduisant le temps de récupération et en augmentant la capacité de gestion des maladies cardiaquesNote de bas de page 4. Selon l’estimateur des coûts par patient de l’Institut canadien d’information sur la santé, l’implantation d’une endoprothèse coûte environ 6 000 $, comparé à 26 680 $ en moyenne pour un pontage coronarienNote de bas de page 5.

De plus, une étude de Diabète Canada a révélé que des instruments spécialisés pour traiter les ulcères diabétiques du pied peuvent aider à prévenir les amputations, ce qui pourrait entraîner des économies directes allant de 48 à 75 millions de dollars par an pour la province de l’OntarioNote de bas de page 6.

Bien que les instruments médicaux soient précieux pour les Canadiens et le système de soins de santé, ils comportent également un certain niveau de risque. Des incidents peuvent se produire à la suite d’une défaillance d’un instrument, d’une erreur d’application ou d’utilisation, du risque inhérent à un instrument, ainsi que de l’interaction négative entre l’instrument et un autre instrument ou une technique médicaleNote de bas de page 7. De tels incidents peuvent entraîner des problèmes de santé ou des maladies pour l’utilisateur, et dans certains cas, la mort. Par exemple, en 2014, la pompe à insuline Paradigm a été rappelée par le fabricant parce qu’une mauvaise utilisation par inadvertance aurait pu entraîner l’administration d’une dose d’insuline dépassant la quantité prévue par l’utilisateur et causer une hypoglycémieNote de bas de page 8.

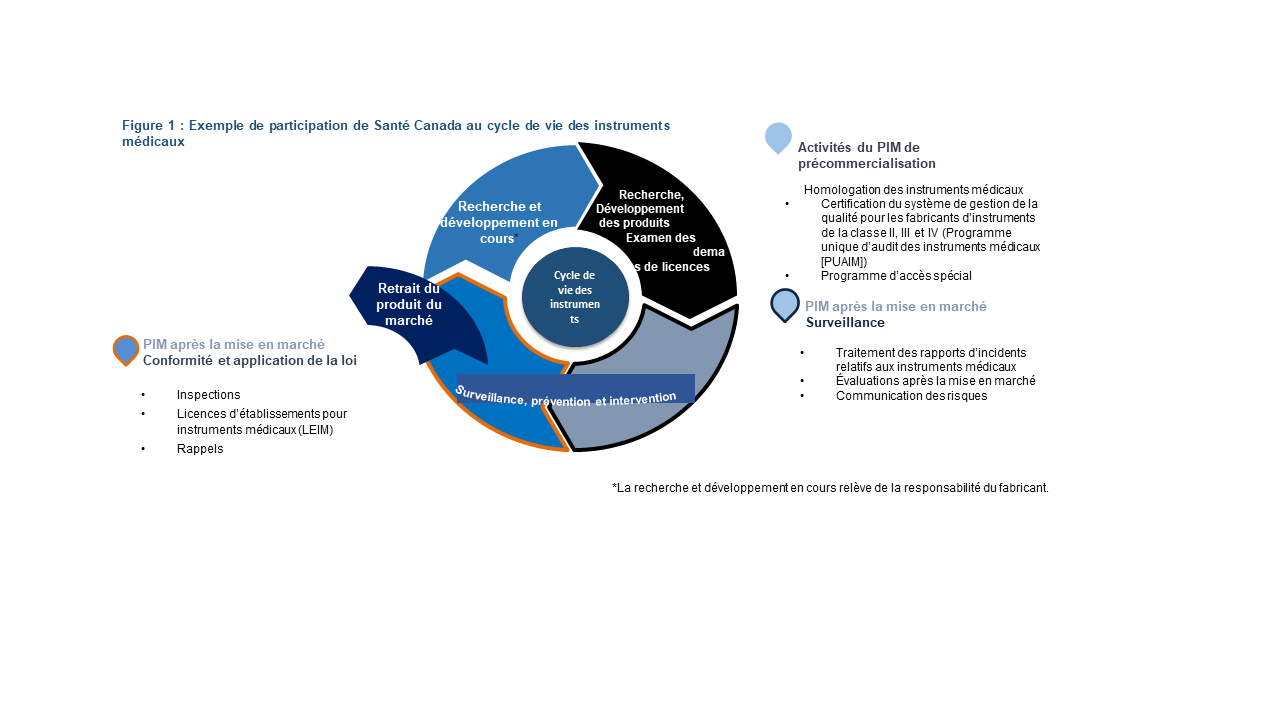

Le PIM vise à atténuer les risques associés aux instruments médicaux en veillant à ce que les Canadiens aient accès à des instruments sûrs, efficaces et de qualitéNote de bas de page 9. Les activités du PIM couvrent le cycle de vie d’un instrument médical, de la fourniture de conseils réglementaires aux fabricants au cours de leurs recherches et du développement de leurs produits, jusqu’à l’examen des demandes d’homologation des instruments médicaux, ainsi que la surveillance, la prévention et l’intervention pour les instruments qui sont homologués pour vente au CanadaNote de bas de page 10. La fonction de conformité et d’application de la loi du PIM permet également de contrôler dans quelle mesure les fabricants, distributeurs et importateurs respectent la Loi sur les aliments et drogues et le Règlement sur les instruments médicaux. Il octroie des licences d’établissement d’instruments médicaux, mène des inspections proactives pour les fabricants d’instruments de classe I et pour les importateurs et distributeurs de tous les instruments médicaux, ainsi que des inspections proactives des fabricants, importateurs et distributeurs de toutes les classes d’instruments. La figure 1 ci-dessous donne des exemples de certaines des activités du PIM qui couvrent les différentes étapes du cycle de vie des instruments médicaux. Il est à noter que Santé Canada n’homologue pas les instruments médicaux de classe I, mais les surveille grâce à l’octroi de licences d’établissement aux fabricants, importateurs et distributeurs d’instruments médicaux au CanadaNote de bas de page 11.

Figure 1 - Équivalent textuel

Cette figure illustre certains des rôles du Programme des matériels médicaux de Santé Canada et donne des exemples d’activités visant à réglementer le cycle de vie des matériels médicaux. La figure est un modèle circulaire en quatre parties. Chaque section représente une partie précise du cycle de vie d’un matériel médical. Chaque section est accompagnée d’un énoncé donnant des exemples d’activités du Programme des matériels médicaux.

La première section du modèle de cycle de vie est intitulée : Recherche, développement de produits, examen des demandes de licence. Cette section présente les activités du PMM avant la mise en marché, soit :

- l’homologation des matériels médicaux;

- la certification des systèmes de gestion de la qualité pour fabricants de matériels médicaux de classe II et de classe IV (c.-à-d. le Programme unique d’audit des matériels médicaux [PUAMM]);

- le Programme d’accès spécial.

Les deuxième et troisième sections du modèle se nomment : Surveillance, prévention et intervention. La deuxième section présente la surveillance après la mise en marché du PMM, soit :

- le traitement des rapports d’incidents relatifs aux matériels médicaux;

- l’évaluation après la mise en marché;

- la communication des risques.

La troisième section présente les activités en lien avec la surveillance de la conformité et l’application de la loi après la mise en marché du PMM, dont :

- les inspections;

- les licences d’établissement pour les instruments médicaux (LEIM);

- les rappels.

La troisième section du modèle comporte également une flèche plus petite intitulée : Retrait du produit du marché. Cette flèche indique que lorsqu’un dispositif atteint ce point, il ne fait plus partie du modèle ou du travail de Santé Canada.

La dernière section du modèle est intitulée : Recherche et développement en cours. Une note indique que la recherche et le développement en cours relèvent de la responsabilité du fabricant. Cette section est comprise dans la figure pour illustrer l’ensemble du cycle de vie complet d’un dispositif médical. Elle renvoie également à la première section du modèle, à savoir les activités avant la mise en marché du PMM.

1.2 Programme des instruments médicaux de Santé Canada

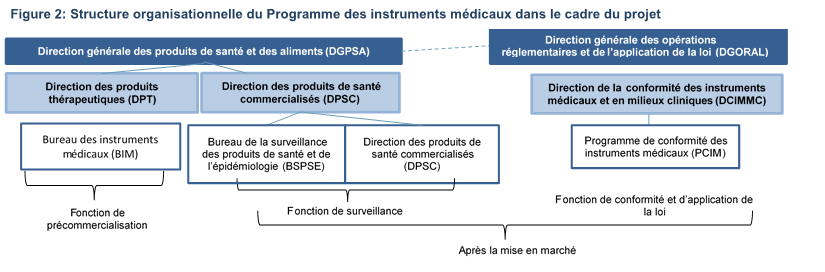

Au moment du projet, le PIM était organisé selon des fonctions distinctes avant la mise en marché (c.-à-d., l’approbation de la licence) et après la mise en marché (c.-à-d., la surveillance, ainsi que la conformité et l’application de la loi), chacune étant responsable de différentes activités du Programme (voir figure 2).

Depuis novembre 2019, une partie du Programme a été restructurée au sein d’une nouvelle Direction des instruments médicaux. Cette nouvelle direction assure la fonction de précommercialisation comprend le Bureau des produits pharmaceutiques et des instruments médicaux commercialisés, provenant de la fonction de surveillance après la mise en marché. L’autre moitié de la fonction de surveillance (c.-à-d., le Bureau de la surveillance des produits de santé et de l’épidémiologie) et la fonction de conformité et d’application de la loi restent sous la responsabilité de leurs directions d’origineNote de bas de page 12.

En 2018-2019, les dépenses prévues du PIM étaient d’environ 33 millions de dollars, dont 15 millions de dollars ont été financés par Santé Canada. Le reste des dépenses a été financé par les droits de licence du Programme.

Dans l’ensemble, au moment du projet, les activités du PIM avaient une portée semblable à celle d’autres programmes de réglementation de Santé Canada (p. ex., les produits pharmaceutiques)Note de bas de page 13. Elles étaient également conformes au mandat et au rôle de gérance du Ministère, qui consiste à protéger les Canadiens et à faciliter l’accès aux produits qui sont essentiels à leur santé et à leur bien-êtreNote de bas de page 14.

Le projet était concentré sur les trois principales fonctions du PIM; toutefois, il convient de noter que les activités de programme sont soutenues par la Direction de la gestion des ressources et des opérations et la Direction des politiques, de la planification et des affaires internationales de la Direction générale des produits de santé et des aliments, ainsi que par la Direction de la planification et des opérations et la Direction des politiques et des stratégies réglementaires de la Direction générale des opérations réglementaires et de l’application de la loi. De plus, les communications sur les risques du Programme sont élaborées en collaboration avec le Bureau des politiques, des conseils sur les risques et de la publicité de la Direction des produits de santé commercialisés.

Figure 2 - Équivalent textuel

Cette figure illustre la structure organisationnelle de Santé Canada et les principaux rôles du Programme des matériels médicaux.

Deux directions générales mènent les activités du programme, soit la Direction générale des produits de santé et des aliments (DGPSA) et la Direction générale des opérations réglementaires et de l’application de la loi (DGORAL) de Santé Canada.

La Direction des produits thérapeutiques (DPT) et la Direction des produits de santé commercialisés (DPSC), qui relèvent toutes deux de la DGPSA, ont différentes divisions impliquées dans le programme :

- Pour la Direction des produits thérapeutiques (DPT), c’est le Bureau des matériels médicaux (BMM) qui assure la fonction de précommercialisation.

- Pour la Direction des produits de santé commercialisés (DPSC), c’est le Bureau de la surveillance des produits de santé et de l’épidémiologie (BSPSE) et le Bureau des produits pharmaceutiques et des instruments médicaux commercialisés (BPPIMC) qui assurent la fonction de la surveillance après la mise en marché.

La Direction de la conformité des matériels médicaux et en milieux cliniques (DCMMMC), qui relève de la Direction générale des opérations réglementaires et de l’application de la loi (DGORAL), a une division appelée le Programme de conformité des matériels médicaux (PCIM). Cette division assure la fonction de conformité et de l’application de la loi, fonction qui fait aussi partie de la surveillance après la mise en marché.

2. Sécurité, efficacité et qualité des instruments médicaux au

2.1 Contrôles des processus de précommercialisation

Le PIM a mis en place des contrôles adéquats dans le cadre de sa fonction de précommercialisation, et la majorité des demandes d’homologation pour des instruments médicaux ont été traitées de manière cohérente. Toutefois, les documents d’orientation mis à la disposition du personnel étaient obsolètes, ce qui pouvait représenter un risque, notamment pour les nouveaux employés qui ne sont pas familiarisés avec le processus de demande.

La fonction de précommercialisation a permis d’établir des contrôles et de fournir au personnel du PIM des documents d’orientation décrivant la réception, l’examen, l’évaluation et l’approbation des demandes d’homologation d’instruments médicaux. La vérification des transactions montre qu’environ 94 % des demandes d’homologation d’instruments médicaux ont été traitées par la fonction de précommercialisation, conformément à tous les contrôles requis. Les erreurs de traitement observées dans les 6 % des demandes restantes correspondaient à des déficiences mineures, notamment des erreurs administratives, des incohérences de formatage et des documents internes partiellement complétés.

Les contrôles mis en œuvre par la fonction de précommercialisation comprennent les suivantes, parmi d’autres :

- Pour les produits mixtes (voir définition ci-dessous), le PIM a élaboré une Politique sur les produits mixtes, ainsi que plusieurs procédures opérationnelles normalisées pour l’examen des demandes d’homologation de ces produits. La majorité des demandes d’homologation de produits mixtes reçus par Santé Canada en 2017-2018 et 2018-2019 ont été traitées de façon uniforme, conformément aux procédures opérationnelles normalisées du PIM. Comme les produits mixtes impliquent plus d’une direction de Santé Canada, les consultations tenues entre les directions lors de l’examen des demandes d’homologation pour ces produits ont été enregistrées et conservées dans un dépôt de documents appelé docuBridge.

- Le PIM a exigé que tous les membres du personnel de la fonction de précommercialisation signent une déclaration de conflit d’intérêts lors de leur embauche et à chaque année. Ces déclarations ont été enregistrées dans une base de données électronique. En outre, tout entrepreneur engagé par la fonction de précommercialisation pour examiner les demandes devait répondre à une longue liste de questions sur les conflits d’intérêts liés à ses contrats. Les entrepreneurs n’ont pas été affectés à des demandes dans lesquelles ils auraient pu avoir un intérêt direct potentiel.

- La fonction de précommercialisation a également établi un mécanisme de contrôle consistant à délivrer des licences assorties de conditions pour certains instruments de classe III et IV. Ces conditions visent à répondre à toute préoccupation en matière de sécurité ou d’efficacité lorsque des renseignements supplémentaires sont demandés aux fabricants au cours de la procédure de demande. Ces licences assorties de conditions ont permis de garantir que les instruments médicaux présentant des risques possibles pour la sécurité et l’efficacité sont contrôlés après l’approbation de la demande d’homologation.

Définition clé : Les produits mixtes contiennent plusieurs composantes différentes, tels qu’un médicament et un instrument médical, ou une composante biologique et un instrument médical. Ces types de produits nécessitent généralement des examens conjoints entre le PIM et d’autres programmes ou directions de Santé Canada (p. ex., la Direction des produits biologiques et des thérapies génétiques). La composante principale du produit détermine quel programme ou quelle direction prend la tête des examens.

Bien que la fonction de précommercialisation ait mis en place des processus et des contrôles qui ont été suivis presque tout le temps, de nombreux documents d’orientation internes de la fonction qui soutiennent le processus d’examen des demandes d’homologation des instruments médicaux étaient largement obsolètes. Par exemple, certains documents d’orientation pour la réception et l’administration des demandes n’ont pas tenu compte de la transition du PIM vers docuBridge en 2017. Cela représente un risque, car des renseignements obsolètes peuvent induire en erreur le personnel du Programme lors de l’examen des demandes d’homologation des instruments médicaux. Ce risque est probablement plus grand pour le personnel nouvellement embauché qui peut ne pas être familier avec les processus non documentés.

2.2 Contrôles des processus après la mise en marché

Le PIM a connu des retards dans le traitement des rapports d’incidents obligatoires. Cela représente un risque pour la capacité du PIM à assurer la sécurité, l’efficacité et le profil avantages-risques des instruments médicaux.

Le PIM a détecté, surveillé et suivi les incidents liés aux instruments médicaux grâce à la collecte des rapports suivants :

- rapports d’incident obligatoires des fabricants ou des importateurs;

- rapports d’incidents à l’étranger des organismes de réglementation internationauxNote de bas de page 15;

- rapports d’incident volontaires, par l’intermédiaire du Réseau sentinelle canadien pour les instruments médicaux (ResSCIM)Note de bas de page iiNote de bas de page 16;

- rapports d’incidents volontaires provenant d’autres sources (p. ex., les cliniques privées, l’industrie, les personnes utilisant un instrument médical)Note de bas de page 17.

Une fois reçus, les rapports d’incidents étaient traités manuellement par le personnel du PIM.

En plus de recevoir des rapports d’incidents, le PIM a également effectué une surveillance active des incidents par l’entremise d’analyses de la littérature et des médias, a suivi les mesures prises par les organismes de réglementation internationaux, a assuré un suivi auprès des fabricants pour garantir la déclaration et a mis en œuvre des mesures de conformité en cas de sous-déclaration. Il a également mis en place plusieurs groupes de travail et comités, avec des représentants de chaque fonction du Programme

qui étaient chargés d’identifier et de faire un examen préalable des incidents.

Entre 2013 et 2017, le PIM a reçu entre 11 070 et 14 931 rapports d’incidents par anNote de bas de page 18. La majorité d’entre eux étaient des rapports obligatoires, pour lesquels il existe deux catégories :

- Les « déclarations dans les 10 jours », ce qui signifie que le fabricant dispose de 10 jours pour signaler les incidents ayant entraîné le décès ou la détérioration grave de l’état de santé d’une personne. Le PIM a reçu 1 814 de ces rapports en moyenne par an entre 2013 et 2017. Le traitement des déclarations dans les 10 jours a été privilégié par rapport aux autres rapports. Le personnel du PIM a dû terminer la saisie des données pour ces rapports dans un délai respectant une norme de service de 15 jours.

- Les « déclarations dans les 30 jours » signifient que le fabricant dispose de 30 jours pour signaler tout autre type d’incident. Le PIM a reçu 10 317 de ces rapports en moyenne par an entre 2013 et 2017. La norme de service pour la saisie des données de ces rapports était de 84 joursNote de bas de page 19.

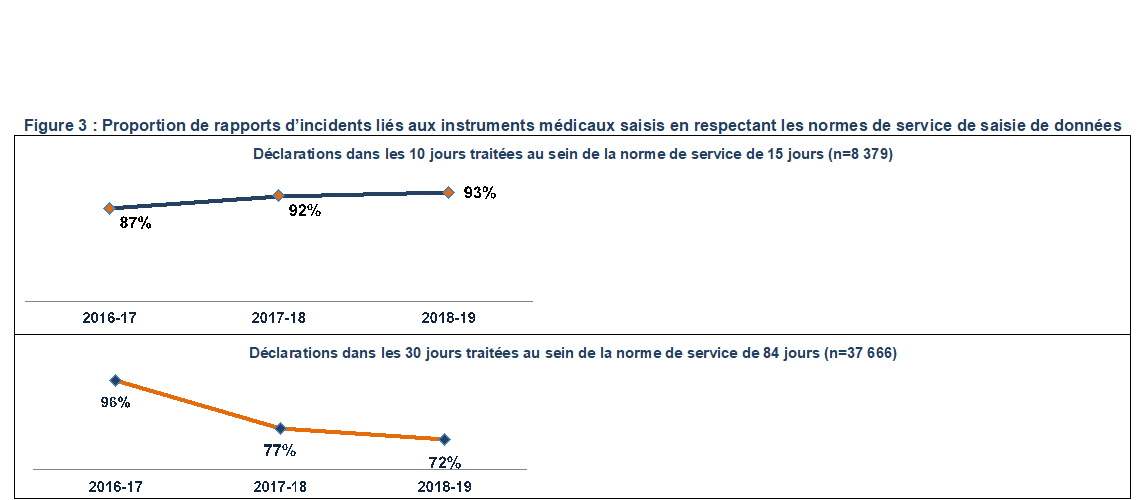

Un examen des rapports par exercice financier a montré que la prise en compte des déclarations dans les 10 jours en respectant les normes de service s’est améliorée au cours des dernières années, comme le montre la figure 3Note de bas de page iii. Au cours de la même période, le nombre de déclarations dans les 30 jours saisis en respectant les normes de service a considérablement diminué. Des examens supplémentaires ont montré que les déclarations dans les 10 jours dépassaient les normes de service jusqu’à 319 jours, tandis que les déclarations dans les 30 jours les dépassaient jusqu’à 370 jours. Cela comprenait des délais allant jusqu’à 153 jours pour les instruments médicaux à haut risque de classe IV.

Des documents internes suggèrent que les retards subis au début de l’exercice financier 2019-2020 ont été attribués à la réception d’environ 1 600 rapports d’incidents d’un fabricant au début de 2019. Une telle situation peut se produire lorsque la fonction de conformité et d’application de la loi permet de découvrir qu’un fabricant a sous-déclaré des incidents, et qu’il est alors obligé d’envoyer tous ces rapports à Santé Canada. Selon quelques informateurs internes clés, au moment du projet, la fonction de surveillance n’avait pas la capacité de traiter une aussi grande quantité de rapports en respectant les normes de service du Programme.

Figure 3 - Équivalent textuel

Cette figure contient deux graphiques linéaires distincts. Le premier graphique montre la proportion de déclarations dans les 10 jours traitées au sein de la norme de service de 15 jours (n = 8 379) au fils du temps :

- 87 % en 2016-2017

- 92 % en 2017-2018

- 93 % en 2018-2019

Le second graphique montre la proportion de déclarations dans les 30 jours traitées au sein de la norme de service de 84 jours (n = 37 666). Le graphique linéaire montre les résultats par exercice financier à partir de 2016-2017 jusqu’à 2018-2019, qui vont comme suit :

- 96 % en 2016-2017 :

- 77 % en 2017-2018 :

- 72 % en 2018-2019 :

Les données de ce graphique proviennent du Contrôle des transactions de l’audit.

L’un des contrôles permettant de s’assurer que les déclarations dans les 10 jours sont traitées rapidement consiste à vérifier que les incidents sont correctement étiquetés en tant que déclarations dans les 10 ou 30 jours lorsqu’ils sont présentés à Santé Canada. Cependant, au moment du projet, le triage des déclarations a été omis du processus de réception des incidents liés aux instruments médicaux. Par conséquent, les déclarations dans les 10 jours ont été classées par erreur comme des déclarations dans les 30 jours lorsqu’elles ont été reçues par Santé Canada, et sont restées dans la file d’attente de traitement pendant une période plus longue que celle à laquelle on s’attendrait normalement pour une déclaration dans les 10 jours. Il s’agit d’un risque potentiel pour le public canadien, car les nouveaux incidents graves peuvent ne pas être détectés et traités en temps opportun.

Certains informateurs internes clés ont expliqué que les retards dans la saisie des données des rapports d’incident, le manque de triage des rapports entrants et les incohérences dans l’étiquetage des rapports ont nui à la capacité du Programme à effectuer une analyse des tendances, à traiter de manière proactive les problèmes de sécurité émergents et présumés et à mener des activités de conformité et d’application de la loi.

Cela dit, il y a eu des retards dans la saisie des rapports obligatoires, car il est prouvé que les rapports volontaires reçus par le ResSCIM, qui étaient considérés comme étant au même niveau de priorité que les déclarations dans les 10 jours, ont tous été saisis dans le respect de la norme de service requise (c.-à-d., 15 jours).

Le PIM a connu des retards dans l’achèvement des évaluations des signaux, mais la plupart des communications sur les risques ont continué à être diffusées dans le respect des normes de service.

Lorsqu’un incident est signalé par l’entremise d’un rapport ou d’une surveillance, le personnel de la fonction de surveillance après la mise en marché évalue et examine ces signaux afin de déterminer la bonne marche à suivre pour répondre à l’incident. Les données sur le rendement du PIM montrent que la majorité des évaluations et des examens des signaux ont été réalisés en respectant la norme de service de 130 jours pour les évaluations des signaux et de 60 jours pour les examens.

Définitions clés

Les évaluations des signaux visent à recueillir des renseignements de sécurité sur un problème prioritaire afin de le caractériser, d’élaborer des stratégies pour y faire face et de recommander des solutions pour prévenir ou atténuer les risques déterminés.

Les résumés des examens de l’innocuité fournissent des renseignements recueillis lors de la surveillance des instruments homologués, en se fondant sur plusieurs sources d’information possibles (p. ex., les rapports d’incidents nationaux et étrangers, la littérature médicale et scientifique) pour déterminer les problèmes de sécurité éventuels. Chaque résumé présente ce qui a été évalué, ce qui a été trouvé et les mesures qui ont été prises par Santé Canada, le cas échéant.

La proportion de ces activités répondant aux normes de service a régulièrement diminué, passant de 100 % en 2014-2015 et 2015-2016, à 89 % en 2018-2019. Cette tendance à la baisse s’est poursuivie au cours de la première partie de l’année fiscale 2019-2020, puisque seulement 50 % des évaluations de signaux ont été réalisées dans le respect des normes de service entre avril et juin 2019. Toutefois, si les données opérationnelles montrent que les normes de service ont été respectées dans la majorité des cas avant avril 2019, elles ne tiennent pas compte du temps nécessaire pour recueillir des renseignements supplémentaires sur l’incident auprès du fabricant ou d’autres sources. Si l’on prend en considération ce temps, en excluant les retards de l’industrie, environ 30 % des signaux de l’année fiscale 2018-2019 ont respecté les normes de service requises.

Selon certains informateurs internes clés et documents sur le Programme, les activités relatives aux évaluations des signaux ont subi des difficultés en raison d’un manque de capacité, notamment la réorientation du personnel vers d’autres activités, comme la prise en compte de l’attention accrue des médias concernant les instruments implantés et la mise en œuvre du Plan d’action sur les instruments médicaux.

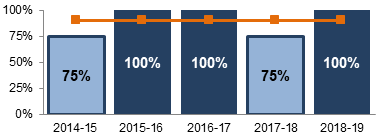

Les retards dans l’évaluation des signaux n’ont pas influé sur la capacité du PIM à émettre des communications sur les risques (p. ex., rappels, avertissements et examens de l’innocuité) pour les instruments ayant subi un incidentNote de bas de page 20. Comme le montre la figure 4, depuis 2014-2015, la plupart des communications liées au risque concernant les instruments médicaux ont été diffusées dans le respect des normes de service (c.-à-d., 25 jours pour les communications normalisées, 10 jours pour les communications non normalisées, cinq jours pour les communications accélérées et deux jours pour les communications urgentes).

Figure 4 - Équivalent textuel

Ce graphique à colonnes montre les résultats des exercices financiers à partir de 2014-2015 jusqu’à 2018-2019. Une ligne cible, dans le haut du graphique, donne un aperçu de la proximité des résultats par rapport à l’objectif de 90 % des communications sur les risques diffusées dans le cadre des normes de service. Les résultats vont comme suit :

- 75 % en 2014-2015

- 100 % en 2015-2016

- 100 % en 2016-2017

- 75 % en 2017-2018

- 100 % en 2018-2019

Les données de ce graphique proviennent des Données sur le rendement du PMM.

Les activités de conformité et d’application de la loi ont été menées dans le respect des normes de service.

Les données sur le rendement du Programme montrent que les activités de conformité et d’application de la loi pour les instruments médicaux ont généralement été menées dans le respect des objectifs de rendement :

- L’objectif de 95 % des fabricants inspectés qui étaient en conformité avec la Loi sur les aliments et drogues et les règlements connexes a été dépassé chaque année pendant la période de 2013-2014 à 2018-2019.

- En 2018-2019, la proportion de cas à haut risque initialement déterminé comme non conforme, mais qui ont finalement été mis en conformité, a atteint l’objectif de 95 %.

- L’objectif de 100 % des licences d’établissement pour les instruments médicaux examinés dans le cadre des normes de service de 120 jours a été atteint à deux reprises entre 2014-2015 et 2018-2019. Les autres années, la proportion de licences examinées dans le cadre de ces normes de service était supérieure à 99 %.

Définition clé : Les licences d’établissement pour les instruments médicaux sont délivrées aux importateurs et aux distributeurs de instruments médicaux au Canada, aux fabricants qui vendent des instruments médicaux pour lesquels ils ne sont pas titulaires d’une licence, ainsi qu’aux fabricants d’instruments médicaux de classe I qui distribuent leurs propres instruments.

La plupart des processus après la mise en marché étaient documentés, mais il y avait des lacunes dans la documentation des normes de service. De plus, les incohérences dans la saisie des données ont limité la capacité du Programme à analyser les tendances à partir des données des rapports d’incidents et à détecter de manière proactive les incidents.

La surveillance après la mise en marché et les fonctions de conformité et d’application de la loi ont permis de documenter les processus opérationnels et les critères d’évaluation pour la priorisation des incidents liés aux instrumentsmédicaux, afin de garantir que les incidents hautement prioritaires (c.-à-d., les déclarations dans les 10 jours et les rapports du ResSCIM) soient examinés rapidement. Toutefois, la fonction de surveillance après la mise en marché n’a pas consigné ses normes de service dans ses documents d’orientation internes, et la fonction de conformité et d’application de la loi n’a pas établi de normes de service pour les déclarations volontaires qu’elle a reçues. Le Programme n’a pas procédé à un examen complet pour déterminer si les délais de saisie des données, d’évaluation et de codification des rapports d’incident avaient pris en compte tous les processus actuels. De plus, les normes de service pour la saisie des données n’ont pas été revues depuis leur adoption en 2010.

L’équipe de projet s’attendait à ce que les processus suivis par les fonctions après la mise en marché soient reflétés dans les documents d’orientation du Programme. Cependant, tous les rapports d’incidents relatifs aux instruments médicaux examinés dans la base de données du Système des instruments médicaux manquaient un ou plusieurs éléments d’information sur l’évaluation scientifique qui étaient décrits dans les procédures opérationnelles normalisées et les instructions de travail. Ces renseignements ont été documentés dans des fiches de suivi externes, plutôt que dans la base de données. Il y avait également des incohérences dans la saisie des données de la base de données du Système des instruments médicaux du programme qui ont affecté l’intégrité des données. Par exemple, les rapports du Programme d’accès spécial et les rapports d’essais expérimentaux (voir la section 3 pour obtenir une définition), qui n’avaient pas d’étiquette spécifique dans la base de données, étaient étiquetés comme des déclarations dans les 10 jours. Cela a limité la capacité à interpréter les analyses statistiques des données extraites du Système des instruments médicaux.

2.3. Sécurité des instruments médicaux disponibles au Canada

Malgré les difficultés rencontrées en effectuant certaines activités de surveillance après la mise en marché et de conformité et d’application de la loi dans les délais impartis, Santé Canada a généralement réussi à assurer la sécurité des instruments médicaux au Canada.

Le processus réglementaire a été considéré par plusieurs informateurs clés externes comme rigoureux en raison des exigences à respecter. Les perceptions de ces informateurs font écho aux résultats de l’enquête sur le Cadre réglementaire de transparence et d’ouverture (CRTO) de 2016, qui a été menée auprès des intervenants et du public. Parmi lesNote de bas de page iv répondants des parties prenantes concernées par les instruments médicaux (n=20), la majorité (95 %) ont convenu que les produits réglementés par Santé Canada étaient sûrs. De plus, la majorité (75 %) des membres du public canadien ayant un intérêt pour les instruments médicaux (n=40) avaient confiance dans les produits réglementés par Santé CanadaNote de bas de page v.

Plusieurs informateurs clés externes sont de l’avis que Santé Canada est efficace en assurant la sécurité des instruments médicaux. En outre, certains experts interrogés ont estimé que la sécurité des instruments médicaux vendus au Canada était comparable à celle d’autres pays. Entre 2013-2014 et 2018-2019, Santé Canada a procédé à environ 900 rappels, en moyenne, par année. En comparaison, l’Australie, qui reçoit un nombre similaire de demandes d’homologation des instruments médicaux de classe II à IV par année (soit environ 2 500 demandes en 2017-2018, contre 2 100 au Canada), a procédé à environ 600 rappels en moyenne par année.

Une comparaison des rappels au Canada et aux États-Unis suggère que la sécurité des instruments médicaux au Canada est similaire à celle des États-Unis. Un échantillon de 60 rappelsNote de bas de page vi émis par Santé Canada en 2018 a été évalué afin de déterminer si ces rappels ont également été émis aux États-Unis. Si le rappel n’a pas été émis aux États-Unis, l’équipe a ensuite examiné si l’instrument faisant l’objet du rappel au Canada était approuvé pour la vente par la Food and Drug Administration des États-Unis. L’analyse montre que 70 % (42 sur 60) des rappels analysés ont eu lieu dans les deux pays. De ce nombre :

- Le moment où le rappel a été lancé était comparable dans les deux pays. Sur les 42 rappels, 16 ont été lancés aux États-Unis, 14 au Canada et 12 dans les deux pays en même tempsNote de bas de page vii.

- Dans la plupart des cas (30 sur 42 rappels), le rappel a été publié sur le site Web de Santé Canada avant d’être publié sur le site Web de la Food and Drug Administration.

- Les instruments les plus fréquemment visés par des rappels dans les deux pays se trouvaient dans la catégorie des instruments de diagnostic (p. ex., les instruments d’immunodiagnostic) avec dix rappels, suivis des instruments chirurgicaux avec huit rappels et des systèmes d’imagerie (p. ex., équipement d’échographie) avec sept rappels. Deux des rappels échantillonnés et trouvés dans les deux pays concernaient des instruments implantables.

Sur les 60 rappels analysés, 18 n’ont été émis qu’au Canada. De ce nombre :

- La plupart des instruments ont été approuvés pour vente aux États-Unis (15 sur 18).

- Trois instruments n’étaient pas homologués aux États-Unis. Ils ont fait l’objet d’un rappel au Canada en raison : 1) d’un problème de licence, 2) d’un problème d’étiquetage et 3) d’un rappel du fabricant fournissant certains renseignements techniques sur l’instrument.

- Certains rappels émis au Canada n’étaient pas pertinents pour les États-Unis. Par exemple, un rappel concernait un problème d’emballage pour un certain lot d’instruments, ou la traduction française était manquante dans les renseignements sur le produit.

- Aucun des 18 rappels émis uniquement au Canada n’était attribuable à une situation où il y avait une probabilité raisonnable que l’utilisation de l’instrument faisant l’objet du rappel ou que l’exposition à celui-ci entraîne des conséquences néfastes pour la santé ou la mort. À cet égard, six des 18 rappels faisaient partie de la classification de danger II de Santé Canada, qui est liée à une situation où l’utilisation d’un instrument faisant l’objet d’un rappel ou l’exposition à celui-ci pourrait entraîner des conséquences néfastes temporaires pour la santé, ou lorsqu’il n’y a pas de probabilité importante de conséquences néfastes graves pour la santé. Les 12 autres rappels faisaient partie de la classification de danger III, qui est liée à une situation où l’utilisation d’un instrument faisant l’objet d’un rappel ou l’exposition à celui-ci n’est pas susceptible d’entraîner des conséquences néfastes pour la santé.

- Les rappels concernaient principalement des instruments de diagnostic (huit sur 18), et deux concernaient des instruments implantables.

En plus de la comparabilité du Canada avec les États-Unis en termes de rappels, Santé Canada a parfois été à l’avant-garde sur le plan international lors de l’émission d’avertissements et de rappels. Ce fut le cas avec le système de contraception permanent Essure. Le Canada a été l’un des premiers pays à publier un résumé d’examen de l’innocuité et un avertissement aux professionnels de la santé, les alertant de complications possiblement graves avec cet instrument. Le Canada a également été l’un des premiers pays à suspendre la licence pour les implants mammaires Biocell.

Définition clé : Les rappels comprennent toute mesure prise par un fabricant, un importateur ou un distributeur d’un instrument pour rappeler ou corriger l’instrument ou pour informer les utilisateurs de son éventuelle défectuosité.

2.4 S’adapter à l’évolution des instruments médicaux

L’environnement des instruments médicaux est de plus en plus complexe et déterminé par l’utilisation de nouvelles technologies.

Garantir la sécurité des instruments médicaux est compliqué par le fait que l’environnement de ces derniers est de plus en plus complexe, car de nouveaux instruments sont produits en utilisant des technologies nouvelles et innovantes, telles que la technologie de santé numérique, l’intelligence artificielle et l’impression en 3D. Le cycle de vie des instruments est de plus en plus court, car ils sont développés et mis à jour plus rapidement.

Selon quelques informateurs clés et des documents de Santé Canada, le rythme de l’innovation a entraîné la remise en question du cadre réglementaire du Ministère, dont les exigences et les échéanciers sont basés sur des modèles traditionnels de fabrication, d’approbation avant la mise en marché et de vente, entre autresNote de bas de page 21. Par exemple, au cours de la période examinée, on a constaté une tendance croissante à l’homologation des logiciels en tant qu’instruments médicaux (p. ex., les outils de diagnostic en ligne) et il n’existait aucun mécanisme dans la réglementation actuelle pour faire face à ce changement.

Avec le Plan d’action sur les instruments médicaux et l’Examen réglementaire des médicaments et des instruments, Santé Canada a fait des progrès pour s’adapter à l’environnement changeant.

Au cours de la période du projet, Santé Canada a mis en œuvre plusieurs initiatives et outils pour adapter son approche en matière de réglementation et de surveillance des instruments médicaux. Bon nombre de ces initiatives proviennent du Plan d’action sur les instruments médicaux de 2018 et de l’Examen réglementaire des médicaments et des instruments de 2017Note de bas de page 22. Ces initiatives comportaient des jalons concrets et leur progression a fait l’objet d’un suivi par le personnel de programme. Un examen détaillé de l’outil de suivi du Plan d’action sur les instruments médicaux montre que ses initiatives étaient généralement sur la bonne voie ou achevées, et que les mises à jour sur les progrès étaient précises et soutenues par des preuves (p. ex., des publications).

Définitions clés

Le Plan d’action sur les instruments médicaux de 2018 se concentre sur 1) l’amélioration de la mise en marché des instruments, 2) le renforcement de la surveillance et du suivi des instruments utilisés par les Canadiens et 3) l’offre aux Canadiens de plus amples renseignements sur les instruments médicaux.

L’Examen réglementaire des médicaments et des instruments de 2017 vise à fournir aux Canadiens un accès plus rapide aux médicaments et aux instruments médicaux grâce à une collaboration avec d’autres organismes de soins de santé (p. ex., l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé).

Dans le cadre de ces initiatives, le PIM a développé une expertise interne et a élargi le recours à des experts et à des intervenants externes pour renforcer ses compétences dans des domaines clés de croissance pour les instruments médicaux. En voici les résultats :

- L’élaboration et la mise en œuvre d’une Division de la santé numérique en 2018 pour assurer un examen plus ciblé et plus exhaustif des demandes d’homologation des instruments médicaux liés aux technologies de santé numérique avant leur mise en marché.

- La création de deux nouveaux comités consultatifs scientifiques permanents pour obtenir des avis scientifiques, techniques et cliniques sur les technologies numériques de la santé (2018) et les produits de santé destinés aux femmes (2019);

- L’élaboration de documents d’orientation sur les nouveaux instruments médicaux qui utilisent des technologies nouvelles et innovantes (p. ex., le document d’orientation 2019 intitulé Lignes directrices - Données sur les instruments médicaux implantables fabriqués par impression 3D ).

Santé Canada a également modifié l’article 23 de la Loi sur les aliments et drogues en 2019 afin d’accroître le pouvoir des inspecteurs de la conformité. La modification leur a donné la possibilité de réaliser davantage d’activités sur le terrain (c.-à-d., des essais, des prises de photos, des enregistrements) et d’examiner les données électroniques. Le Ministère a également mis en œuvre des changements réglementaires, notamment la déclaration obligatoire des incidents liés aux instruments médicaux par les hôpitaux (voir les détails dans la section 6).

De plus, la Politique de conformité et d’application de la loi pour les produits de santé (Politique 0001) a été révisée en décembre 2018. Cette version révisée a été perçue par quelques informateurs internes clés comme une approche plus appropriée d’application de la loi, fondée sur le risque, car elle permet à Santé Canada d’être plus ferme en cas de non-conformité. Au moment du projet, le Ministère examinait également la portée et les responsabilités de certaines de ses activités de conformité et d’application de la loi pour s’assurer que ces activités se concentraient sur le bon niveau de risque et utilisaient les ressources efficacement.

De plus, Santé Canada a augmenté le nombre d’inspections annuelles à l’étranger à 90 (y compris 15 inspections sur place à l’étranger) par année pour aider à relever les défis liés à la mondialisation de l’environnement des instruments médicaux. Cette augmentation devait permettre d’améliorer la conformité et l’application de la loi par les fabricants d’autres pays, ainsi que de promouvoir l’harmonisation et la coopération au niveau international.

La mobilisation des partenaires internationaux permet de partager l’expertise et d’harmoniser les pratiques.

Santé Canada a participé à plusieurs initiatives et partenariats internationaux afin de partager son expertise et d’harmoniser les pratiques, les politiques et les règlements avec d’autres administrations. En particulier, Santé Canada a participé activement au Forum international des organismes de réglementation des instruments médicaux (IMDRF). Le personnel du PIM a participé à plusieurs groupes de travail, dont un consacré à l’élaboration d’une terminologie harmonisée pour le signalement des incidents liés aux instruments médicaux.

Le PIM a pris en compte les différences de sexe et de genre en ce qui concerne les instruments médicaux.

Grâce à la Politique en matière d’analyse comparative fondée sur le sexe et le genre du portefeuille de la SantéNote de bas de page 23, Santé Canada peut intégrer les considérations de sexe, de genre et de diversité dans ses programmes, le cas échéant, afin de mieux répondre aux besoins des différents groupes de patients. Cela est pertinent pour le PIM, car il est prouvé que les hommes et les femmes sont touchés différemment par les instruments médicaux en raison des disparités entre les sexes et les genresNote de bas de page 24.

Dans ce contexte, le PIM a mis en place des mesures pour tenir compte de ces disparités dans plusieurs de ses activités. En plus de créer le Comité consultatif scientifique sur les produits de santé destinés aux femmes en 2019, le PIM a proposé des modifications au Règlement sur les instruments médicaux, afin de donner à Santé Canada un plus grand pouvoir pour exiger des renseignements de la part des fabricants lorsque les données probantes indiquent un problème, y compris des risques déterminés ou des incertitudes pour des groupes spécifiques (p. ex., les femmes, les personnes handicapées, les enfants)Note de bas de page 25. En 2013, le PIM a également publié un document d’orientation intitulé « Considérations relatives à l’inclusion des femmes dans les essais cliniques et à l’analyse des données selon le sexe », qui exposait les principales considérations relatives à l’inclusion des femmes dans les études de précommercialisation des produits thérapeutiquesNote de bas de page 26. Santé Canada a également parrainé un projet de recherche qui visait à appliquer une lentille d’analyse fondée sur le sexe et le genre au cycle de vie des instruments médicaux.

La fonction de précommercialisation a permis d’examiner si les données des études cliniques fournies avec les demandes d’homologation d’instruments médicaux avaient pris en compte des groupes de population spécifiques susceptibles d’utiliser l’instrument. Toutefois, le PIM ne comportait pas de directives structurées pour l’industrie sur le moment et la manière d’inclure ces renseignements. De plus, les fabricants n’étaient pas tenus d’inclure ces données dans leurs demandes d’homologation d’instruments médicaux. En tant que tel, il n’y avait pas de preuve que le PIM a effectué une analyse systématique des données ou des tendances pour fournir des renseignements concernant les considérations liées au sexe et au genre en ce qui concerne les instruments médicaux.

Bien que Santé Canada ait fait des progrès pour s’adapter à un environnement changeant, certains défis restent à relever.

Plusieurs informateurs internes et externes clés ont noté que des progrès supplémentaires étaient nécessaires pour adapter le cadre réglementaire. Par exemple, il n’existait pas de mécanisme permettant de répondre à la question croissante des instruments médicaux proposés par abonnement ou sous forme de service (p. ex., les outils de diagnostic en ligne).

Bien que des contrôles aient été mis en place au sein de la fonction de conformité et d’application de la loi pour inspecter et atténuer les risques, si un rapport d’incident devait être soumis pour un instrument médical non homologué, Santé Canada n’avait pas les moyens de communiquer directement avec les personnes vivant avec ou utilisant un instrument médical lorsqu’il y avait un problème de sécurité. La réglementation exige que les fabricants surveillent l’utilisation de leurs instruments, soumettent des rapports d’incidents obligatoires et contactent des personnes lorsqu’il y a de nouveaux renseignements concernant la sécurité, l’efficacité ou le rendement des instruments. Cependant, il y avait un manque de clarté en ce qui concerne les responsabilités pour contacter les personnes utilisant des instruments médicaux qui n’étaient plus homologués au Canada, ou qui étaient vendus par un fabricant qui n’avait pas d’homologation active au Canada (p. ex., leur homologation pour l’instrument médical a été suspendue ou n’a pas été renouvelée).

Certains informateurs externes clés, notamment des experts, des professionnels de la santé et des personnes utilisant un instrument médical, estiment qu’il devrait y avoir un registre central des personnes ayant un instrument implantable, afin de permettre à Santé Canada d’informer directement ces personnes en cas d’incident. Une suggestion similaire a également été faite par le Comité scientifique consultatif sur les produits de santé destinés aux femmesNote de bas de page 27.

Bien qu’il existe des mécanismes permanents de collaboration avec les organismes de réglementation internationaux, certains informateurs internes et internationaux clés ont noté que l’on pourrait faire davantage pour communiquer et collaborer avec d’autres administrations. En particulier, la fonction de conformité et d’exécution de la loi a souvent été incapable de s’engager dans des collaborations internationales en raison de pressions au travail provenant des priorités au Canada.

3.0 Donner accès aux instruments médicaux au Canada

3.1 Traitement des demandes d’homologation d’instruments médicaux

Le PIM a progressé dans la recherche d’un équilibre entre la garantie de la sécurité des instruments médicaux et un accès à ces derniers en temps opportun.

Entre 2013-2014 et 2018-2019, le PIM a reçu une moyenne annuelle de 1 499 nouvelles demandes pour des instruments médicaux de classe II, 424 pour la classe III et 78 pour la classe IV. Au cours de la même période, le programme a également reçu une moyenne annuelle de 1 382 demandes de modification d’homologation pour les instruments médicaux de classe II, 424 pour la classe III et 311 pour la classe IV.

Au cours de la période, le MDP a amélioré son rendement en rendant des décisions sur les demandes d’homologation d’instruments médicaux dans le respect des normes de service (c.-à-d., 15 jours pour les demandes d’homologation de classe II, 60 jours pour la classe III et 75 jours pour la classe IV). Les calculs effectués pour l’étude montrent qu’entre le 1er avril 2018 et le 30 juin 2019, presque toutes les demandes d’homologation d’instruments médicaux (96 %) ont été traitées dans le respect des normes de service pour tous les types de demandes.

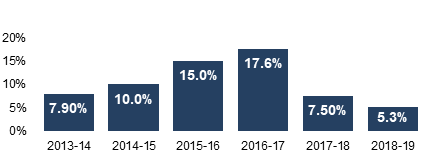

De plus, selon les données sur le rendement du Programme, la capacité du PIM à traiter les demandes d’homologation des instruments médicaux dans le respect des normes de service s’est améliorée au cours de la période du projet. Comme l’illustre la figure 5, l’arriéré des demandes a été réduit pour les instruments des classes III et IV, passant d’un maximum d’environ 18 % en 2016-2017 à un minimum de 5 % en 2018-2019.

Au moment du projet, les normes de service du PIM pour l’examen des demandes d’homologation des instruments médicaux ne comprenaient pas le temps nécessaire au traitement administratif, ni à l’examen technique et réglementaire des demandes une fois qu’elles étaient reçues par Santé Canada. Elles n’ont pas compris non plus les 45 jours ajoutés au processus d’examen une fois que les fabricants ont répondu à toute demande de renseignements supplémentaires.

Figure 5 - Équivalent textuel

Cette figure est un graphique à colonnes qui montre la proportion de demandes d’homologation en attente par exercice financier, de 2013-2014 jusqu’à 2018-2019. Les résultats vont comme suit :

- 8 % en 2013-2014

- 10 % en 2014-2015

- 15 % en 2015-2016

- 18 % en 2016-2017

- 7,5 % en 2017-2018

- 5 % en 2018-2019

Les données de ce graphique proviennent du Rapport annuel du BMM 2018-2019 et du Rapport annuel du BMM 2013-2014

Plusieurs professionnels de la santé, ainsi que certains représentants et experts de l’industrie, perçoivent le processus réglementaire comme étant long. Toutefois, par rapport aux États-Unis, par exemple, les normes de service de Santé Canada pour l’examen des demandes d’homologation des instruments médicaux étaient plus courtes. Les États-Unis ont adopté une norme de service de 180 jours pour l’examen scientifique des demandes d’homologation des instruments médicaux, avec une possibilité de prolongation de 180 jours supplémentaires si la demande est modifiée (p. ex., des renseignements supplémentaires sont fournis)Note de bas de page 28.

Une proportion importante des demandes d’homologation des instruments médicaux ne répondaient pas aux exigences réglementaires lorsqu’elles ont été présentées pour la première fois à Santé Canada.

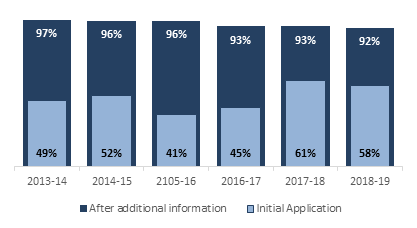

Selon les données sur le rendement du Programme, de 2013-2014 à 2018-2019, entre 39 et 59 % des demandes d’homologation des instruments médicaux reçues par le PIM n’étaient pas conformes aux exigences réglementaires au moment de leur première décision d’examen. Selon plusieurs informateurs internes et externes clés, les demandes d’homologation des instruments médicaux incomplètes augmentaient souvent le temps requis pour le processus d’examen, car le personnel du Programme devait consulter le demandeur pour lui demander des renseignements supplémentaires. Le contrôle des transactions montre que 66 % des demandes d’homologation des instruments médicaux ont fait l’objet d’au moins une demande de renseignements complémentaires ou d’une lettre d’avis de demande incomplète de la part du PIM adressée au demandeur.

Comme le montre la figure 6, une fois que le demandeur a fourni les renseignements supplémentaires demandés par Santé Canada, le pourcentage de demandes qui sont restées non conformes aux exigences réglementaires est tombé à 8 % ou moins entre 2013-2014 et 2018-2019.

Figure 6 - Équivalent textuel

Cette figure est un graphique à colonnes qui se chevauchent et qui montre les résultats, par exercice financier, de la proportion de demandes d’homologation initiales qui sont conformes aux exigences réglementaires lors du premier examen et de la proportion de demandes devenues conformes après que le PMM a demandé et reçu des renseignements supplémentaires. Les résultats de la proportion de demandes initiales qui étaient conformes vont comme suit :

- 49 % en 2013-2014

- 52 % en 2014-2015

- 41 % en 2015-2016

- 45 % en 2016-2017

- 61 % en 2017-2018

- 58 % en 2018-2019

Les résultats de la proportion de demandes qui sont devenues conformes à la suite d’une demande de renseignements supplémentaire et de la réception de ces renseignements vont comme suit :

- 97 % en 2013-2014

- 96 % en 2014-2015

- 96 % en 2015-2016

- 93 % en 2016-2017

- 93 % en 2017-2018

- 92 % en 2018-2019

Les données de ce graphique proviennent des Données sur le rendement du PMM.

Les documents d’orientation sur la procédure de demande étaient difficiles à trouver et souvent non à jour.

Le PIM a publié sur le site Web de Santé Canada des documents d’orientation décrivant les exigences relatives à toutes les classes d’instruments médicaux, à certaines technologies nouvelles (p. ex., les instruments imprimés en 3D) et aux produits mixtes. Ces documents visent à aider les demandeurs à déterminer la classification de leur produit et à s’orienter dans le processus de demande.

La majorité des informateurs clés de l’industrie ont mentionné qu’ils avaient de la difficulté à trouver les renseignements ou les instructions appropriées pour les aider à préparer leur demande. Ils ont expliqué qu’il est difficile de naviguer sur le site Web de Santé Canada et que l’information disponible n’est pas intégrée de façon à aider l’industrie à comprendre les différentes étapes du processus de demande (p. ex., il n’y a pas de processus étape par étape à suivre). Plusieurs représentants de l’industrie et quelques informateurs internes clés ont expliqué que les petits et nouveaux fabricants étaient plus susceptibles de rencontrer des difficultés dans le cadre du processus de demande d’homologation des instruments médicaux, car ils étaient moins susceptibles de connaître le processus réglementaire ou disposaient de moins de ressources pour préparer leur trousse de demande. Ces perceptions concordent avec les résultats de l’enquête de 2016 sur le CRTO, selon laquelle la majorité des intervenants (80 %) ont indiqué que l’information de Santé Canada sur les exigences réglementaires n’était pas facile à trouver.

Un examen des documents d’orientation disponibles en ligne montre que, si la majorité des documents d’orientation ont été rédigés ou mis à jour au cours des dernières années, quelques-uns n’ont pas été mis à jour depuis au moins sept ans. Par exemple, le document Ligne directrice sur les données à fournir pour étayer les demandes d’homologation des instruments médicaux de classe III et classe IV et les demandes de modification, à l’exception des instruments de diagnostic in vitro (IDIV) a été mis à jour en 2012. Des documents obsolètes peuvent avoir contribué à des inexactitudes dans la présentation des demandes, entraînant un plus grand va-et-vient entre les demandeurs et le Programme. Cela pourrait également avoir affecté la rapidité des décisions d’homologation des instruments médicaux. Il existe également un risque que des documents d’orientation internes obsolètes aient causé des confusions et des erreurs lors du traitement des demandes, ce qui aurait pu, à son tour, avoir des répercussions sur l’efficacité des processus de précommercialisation.

De plus, bien que des exigences générales en matière d’information et de données probantes pour les demandes d’homologation des instruments médicaux aient été établies pour chaque classe d’instruments et mises à la disposition des intervenants de l’industrie sur le site Web de Santé Canada, on n’a pas trouvé de preuve d’un processus défini pour mettre à jour périodiquement ces exigences. Cela signifie que les révisions des documents d’orientation disponibles ont été effectuées selon les besoins du moment.

3.2 Mesures visant à améliorer l’accès aux instruments médicaux

Le Programme d’accès spécial du PIM fournit un mécanisme permettant aux Canadiens d’accéder aux instruments médicaux.

Selon les documents du Programme et quelques informateurs externes et internes clés, les difficultés d’accès aux instruments médicaux peuvent également être atténuées grâce au Programme d’accès spécial du PIM. Ce programme permet aux professionnels de la santé d’avoir accès à des instruments médicaux qui ne sont pas homologués pour vente au Canada, pour une utilisation en cas d’urgence ou lorsque les thérapies conventionnelles ont échoué, ne sont pas disponibles ou ne conviennent pas pour traiter un patient. Entre 2013-2014 et 2018-2019, le PIM a reçu une moyenne annuelle de 4 714 demandes par l’entremise du Programme d’accès spécial, concernant environ 1 800 instruments médicaux. En moyenne, 95 % de ces demandes ont été examinées en respectant la norme de service de 72 heuresNote de bas de page 29.

Quelques informateurs externes et internes clés ont fait part de leurs préoccupations quant au fait que l’accès au Programme d’accès spécial pourrait entraîner le contournement de l’ensemble du processus réglementaire. À cet égard, l’équipe de projet s’attendait à trouver des contrôles adéquats en place pour garantir que les demandes répondent aux critères établis par le Règlement sur les instruments médicaux, y compris la stipulation selon laquelle les fabricants ou les importateurs ne doivent pas utiliser les autorisations du Programme d’accès spécial pour contourner les exigences régulières en matière d’homologation.