Biosurveillance humaine des substances chimiques de l'environnement

Dans la vie quotidienne, la population canadienne est exposée à une variété de substances chimiques d'origine tant naturelle qu'anthropique. La biosurveillance humaine fournit une mesure directe interne de ces substances chimiques. Ces données de biosurveillance permettent de mieux comprendre l'exposition aux substances chimiques et d'élaborer des politiques pour protéger la santé de la population canadienne.

Sur cette page

- Qu'est-ce que la biosurveillance humaine?

- La biosurveillance humaine au Canada

- Utilisation des données de biosurveillance humaine

- Gestion des produits chimiques par le gouvernement du Canada

- Pour en savoir plus

Qu'est-ce que la biosurveillance humaine?

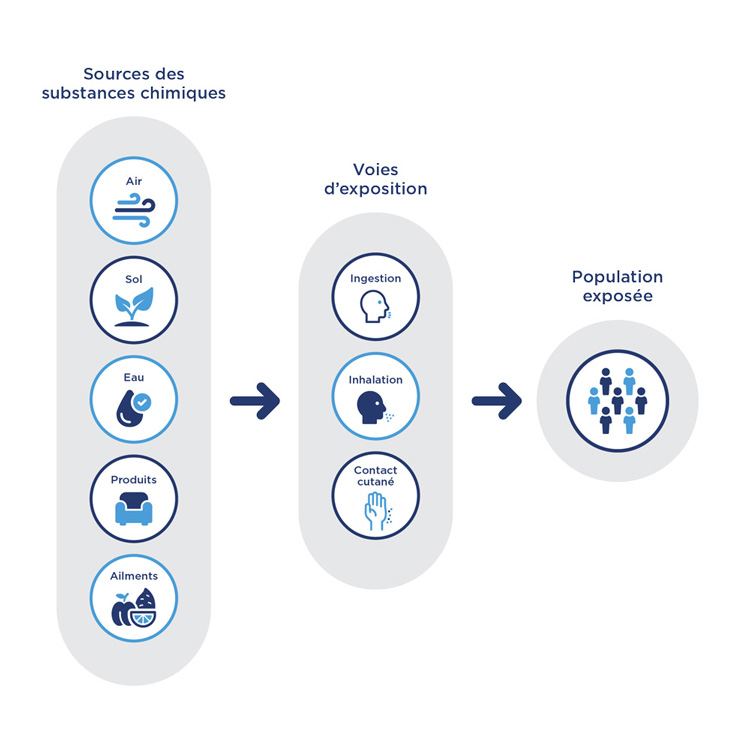

Les substances chimiques sont partout – dans l'air, le sol, l'eau, les produits et les aliments – et elles peuvent s'introduire dans l'organisme par ingestion, inhalation et contact cutané. Le gouvernement du Canada utilise toute une série de méthodes, d'outils et de modèles pour évaluer l'exposition humaine aux substances chimiques (d'origine naturelle et anthropique) et les effets que cette exposition peut avoir sur la santé humaine. L'exposition humaine aux substances chimiques peut être estimée indirectement, en mesurant ces substances dans l'environnement, les aliments, l'eau ou les produits, ou directement dans le corps humain par la biosurveillance (voir la figure 1).

La biosurveillance humaine consiste à mesurer la quantité d'une substance chimique ou de ses produits de dégradation chez une personne. Cette mesure (aussi appelé niveau ou concentration) est généralement réalisée avec des échantillons de sang ou d'urine, et parfois aussi avec d'autres tissus ou fluides tels que les cheveux, les ongles et le lait humain.

Équivalent textuel

Cette figure montre comment une personne ou une population peut être exposée à des substances chimiques de l'environnement. Une fois qu'une substance chimique s'est libérée de sa source, elle peut se déplacer dans plusieurs types de milieux (par exemple : air, sol, eau, produits, aliments). Si une personne entre en contact avec ces milieux ou y est exposée, les substances chimiques peuvent pénétrer dans le corps en mangeant (ingestion), en respirant (inhalation) ou par contact cutané.

La biosurveillance humaine au Canada

Santé Canada mène des activités de biosurveillance humaine dans la population générale et différents groupes cibles du Canada en collaboration avec d'autres ministères et instituts.

Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS)

L'ECMS est une enquête nationale, transversale et permanente menée par Statistique Canada en partenariat avec Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada. Cette enquête consiste à recueillir auprès des personnes vivant au Canada des données sur leur état général de santé et à mesurer les concentrations de certaines substances chimiques dans des échantillons de sang et d'urine. Ces données peuvent être consultées dans le Tableau de bord de la biosurveillance canadienne, ainsi que des rapports et des fiches de biosurveillance. Les données représentatives à l'échelle nationale collectées dans le cadre de l'ECMS permettent d'établir des niveaux de référence de substances chimiques dans les populations canadiennes, aident à suivre l'évolution des expositions au fil du temps, et orientent les activités de recherche et de réglementation.

Plateforme de recherche de l'Étude mère-enfant sur les composés chimiques de l'environnement (MIREC)

L'étude MIREC a recruté une cohorte longitudinale pancanadienne d'environ 2 000 participantes au cours de leur premier trimestre de leur grossesse. La Plateforme de recherche MIREC englobe l'étude originale ainsi que la biobanque MIREC et les études de suivi. Des échantillons biologiques, des données issues de questionnaires et des mesures directes de la santé sont collectés à différents moments auprès des parents et des enfants de la cohorte. La Plateforme de recherche MIREC est une ressource essentielle pour l'examen de l'exposition aux substances chimiques et des effets connexes sur la santé à différents stades de la vie, y compris le développement du fœtus, la petite enfance, l'enfance, l'adolescence, la grossesse et la périménopause.

Programme de lutte contre les contaminants dans le Nord (PLCN)

Le PLCN est une initiative multidisciplinaire, financée par le gouvernement du Canada, qui porte sur les questions de santé, de sciences et de communications relatives aux contaminants dans l'Arctique canadien. Il est dirigé par les Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, en partenariat avec Santé Canada, Environnement et Changement climatique Canada, Pêches et Océans Canada, et des organisations autochtones comme Inuit Tapiritt Kanatami, le Conseil circumpolaire inuit, la Nation dénée et le Conseil des Premières Nations du Yukon. Des échantillons biologiques (sang, lait humain, urine et cheveux) sont collectés auprès d'adultes, de personnes enceintes et d'enfants pour évaluer l'exposition aux substances chimiques présentes dans les aliments traditionnels et pour fournir aux habitants du Nord de l'information qui les aidera à prendre des décisions éclairées au sujet de leur alimentation.

Utilisation des données de biosurveillance humaine

Les données de biosurveillance humaine sont utilisées par les gouvernements, les chercheurs ou les professionnels de la santé à de multiples fins, dont les suivantes :

- Déterminer les concentrations de référence des substances chimiques dans la population canadienne et suivre l'évolution de ces concentrations au fil du temps.

- Comparer les concentrations de substances chimiques parmi différentes populations (y compris des sous-populations du Canada et des populations d'autres pays).

- Fournir de l'information utile pour établir des priorités et prendre des mesures dans le but de réduire l'exposition de la population canadienne aux substances chimiques de l'environnement et de protéger leur santé.

- Orienter les évaluations des risques liés aux substances chimiques en fournissant de l'information sur les concentrations mesurées dans les populations canadiennes, ce qui est important pour estimer l'exposition aux substances chimiques provenant de différentes sources.

- Évaluer l'efficacité des mesures de gestion des risques mises en place pour réduire l'exposition à certaines substances chimiques et les risques pour la santé qui en découlent.

- Appuyer la recherche sur les liens possibles entre l'exposition à certaines substances chimiques et la survenue de certains effets sur la santé.

- Participer à la surveillance internationale des substances chimiques dans le cadre de programmes tels que le Programme de surveillance et d'évaluation de l'Arctique (PSEA) relevant du Conseil de l'Arctique et la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants.

Limites

La biosurveillance humaine est un outil précieux pour mesurer l'exposition aux substances chimiques. Cependant, ses limites doivent être comprises afin d'utiliser les données de manière appropriée.

La biosurveillance humaine mesure la quantité d'une substance chimique présente chez une personne à un moment donné, mais elle ne permet pas de déterminer quels effets sur la santé, le cas échéant, peuvent résulter de cette exposition. La présence d'une substance chimique dans l'organisme ne signifie pas nécessairement qu'elle aura un effet sur la santé d'une personne. Différents facteurs, notamment la dose, la voie, la durée et la période d'exposition, ainsi que la toxicité de la substance chimique, sont aussi importants pour déterminer le risque d'effets nocifs sur la santé.

L'absence d'une substance chimique ne signifie pas nécessairement qu'une personne n'y a pas été exposée. Les technologies actuelles sont parfois incapables de mesurer de très faibles quantités, ou l'exposition peut remonter à un certain temps, de sorte que la substance chimique peut avoir été éliminée de l'organisme avant d'avoir pu être mesurée.

La biosurveillance humaine n'indique ni source ni la voie d'exposition aux substances chimiques. La quantité de substance chimique mesurée représente la quantité totale qui a pénétré dans l'organisme à partir de toutes les sources (p. ex. air, eau, sol, aliments, produits de consommation) par l'ensemble des voies d'exposition (p. ex. ingestion, inhalation, contact cutané). La présence d'une substance chimique peut être due à une exposition à une source unique ou à plusieurs sources. Dans la plupart des cas, la biosurveillance ne permet pas d'établir une distinction entre les sources d'origine naturelle et anthropique.

Gestion des produits chimiques par le gouvernement du Canada

Le gouvernement du Canada joue un rôle déterminant dans la protection de la population canadienne contre l'exposition aux substances chimiques qui pourraient être préoccupantes. La gestion des substances chimiques repose sur une approche fondée sur le risque, qui prévoit des stratégies de gestion du risque conçues pour réduire l'exposition aux substances chimiques. En 2006, le gouvernement du Canada a lancé le Plan de gestion des produits chimiques pour améliorer la protection de la population et de l'environnement du Canada contre l'exposition aux substances chimiques. Des activités de biosurveillance humaine nationales, longitudinales et ciblées sont des éléments essentiels qui orientent les décisions prises dans le cadre du Plan. Les données de biosurveillance humaine aident à évaluer les mesures de gestion du risque et à élaborer des politiques destinées à réduire l'exposition aux substances chimiques et à protéger la santé de la population canadienne.

Pour en savoir plus

Pour plus de renseignements sur la manière dont le gouvernement du Canada gère les substances chimiques, consultez la section portant sur les substances chimiques du site Web Canada.ca.

Des renseignements supplémentaires sur l'ECMS sont accessibles sur le site Web de Statistique Canada.

Des renseignements supplémentaires sur la Plateforme de recherche MIREC sont accessibles sur le site Web de MIREC Canada.

Des renseignements supplémentaires sur le Programme de surveillance et d'évaluation de l'Arctique sont accessibles sur le site Web du PSEA (disponible en anglais seulement).

Des activités de biosurveillance ont aussi été menées dans le cadre de l'Initiative de biosurveillance des Premières Nations (IBPN) (disponible en anglais seulement).