Approche de gestion des risques pour le groupe des décènes

Titre officiel : Approche de gestion des risques pour le dimère du déc-1-ène hydrogéné (No CAS 68649-11-6) et le tétramère du déc-1-ène, mélangé avec le trimère du déc-1-ène hydrogéné (No CAS 68649-12-7) (Groupe des décènes)

Environnement et Changement climatique Canada

Santé Canada

Novembre 2025

Résumé de la gestion des risques proposée

Le présent document décrit les mesures de gestion des risques proposées pour le dimère du déc-1-ène hydrogéné [di(déc-1-ène) hydrogéné] et le tétramère du déc-1-ène, mélangé avec le trimère du déc-1-ène hydrogéné [poly(déc-1-ène) hydrogéné], appelés collectivement « groupe des décènes » dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) et jugés nocifs pour la santé humaine, mais pas pour l’environnement au Canada. Pour l’application du sous-alinéa 77(6)c)(i) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le gouvernement du Canada propose les nouvelles mesures de gestion des risques suivantes :

- Règlement pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] qui établit les limites de concentrations de di(déc-1-ène) hydrogéné et de poly(déc-1-ène) hydrogéné dans les nettoyants, lubrifiants et agents de préservation (NLP) en pulvérisateur et en aérosol offerts aux consommateurs.

De plus, puisqu’il reste certaines lacunes à combler dans les données, les renseignements suivants devraient être envoyés (idéalement au plus tard le 21 janvier, 2026) aux coordonnées indiquées à la section 8 du présent document, ce qui permettrait d’éclairer la prise de décisions en matière de gestion des risques :

- les substances qui peuvent remplacer le di(déc-1-ène) hydrogéné et le poly(déc-1-ène) hydrogéné dans les produits de nettoyage des armes à feu;

- une comparaison des coûts du produit si une autre substance est utilisée pour remplacer le di(déc-1-ène) hydrogéné et/ou le poly(déc-1-ène) hydrogéné;

- les fonctions des substances de remplacement dans les produits par rapport à celles du di(déc-1-ène) hydrogéné et du poly(déc-1-ène) hydrogéné;

- la disponibilité de produits NLP contenant du di(déc-1-ène) hydrogéné et du poly(déc-1-ène) hydrogéné qui ne sont pas sous forme de pulvérisateur ou d’aérosol;

- le nombre de produits de nettoyage des armes à feu offerts en pulvérisateur ou en aérosol qui contiennent du di(déc-1-ène) hydrogéné et/ou du poly(déc-1-ène) hydrogéné, ainsi que les concentrations de ces substances.

Afin d’assurer une prise de décisions efficace, coordonnée et cohérente en matière de gestion des risques, les mesures énoncées dans le présent document sur l’approche de gestion des risques peuvent évoluer, au besoin, après l’examen d’évaluations et d’options de gestion des risques publiées pour d’autres substances visées par le PGPC.

Remarque : Le résumé ci-dessus contient une liste abrégée des mesures proposées pour gérer ces substances et pour obtenir des renseignements sur les lacunes et les incertitudes relevées. Pour plus de précisions à ce sujet, veuillez consulter la section 3 du présent document. Il convient de noter que les mesures de gestion des risques proposées peuvent évoluer en fonction des renseignements supplémentaires provenant de la période de commentaires du public, de la documentation scientifique et d’autres sources.

1. Contexte

La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] (Canada, 1999) donne au ministre de l’Environnement et au ministre de la Santé (les ministres) le pouvoir de réaliser des évaluations pour déterminer si des substances sont toxiques pour l’environnement ou la santé humaine au sens de l’article 64 de la LCPENote de bas de page 1, Note de bas de page 2 et, le cas échéant, de gérer les risques associés.

Le dimère du déc-1-ène hydrogéné [di(déc-1-ène) hydrogéné; numéro de registre du Chemical Abstracts Service (no CASNote de bas de page 3) 68649-11-6] et le tétramère du déc-1-ène, mélangé avec le trimère du déc-1-ène hydrogéné [poly(déc-1-ène) hydrogéné; no CAS 68649-12-7] sont visés par l’évaluation des substances du groupe des décènes dans le cadre de la troisième phase du PGPC (Canada, 2025).

2. Question

Santé Canada et Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) ont effectué une évaluation scientifique conjointe visant à examiner le di(déc-1-ène) hydrogéné et le poly(déc-1-ène) hydrogéné au Canada. Un avis résumant les considérations scientifiques contenues dans le rapport sur l’évaluation finale de ces substances a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 22 novembre, 2025 (Canada, 2025). Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’évaluation des substances du groupe des décènes.

2.1 Conclusion du rapport d’évaluation

À la lumière des renseignements disponibles, il est conclu dans l’évaluation que le di(déc-1-ène) hydrogéné et le poly(déc-1-ène) hydrogéné satisfont aux critères énoncés à l’article 64c) de la LCPE, car ils pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines (Canada, 2025). Toutefois, il est conclu que le di(déc-1-ène) hydrogéné et le poly(déc-1-ène) hydrogéné ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la biodiversité ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

La source d’exposition préoccupante pour la santé humaine, déterminée dans l’évaluation, est la possible exposition par inhalation au di(déc-1-ène) hydrogéné et au poly(déc-1-ène) hydrogéné à partir de l’utilisation par les consommateurs de nettoyants, de lubrifiants et d’agents de préservation (produits NLP) en pulvérisateur ou en aérosol pour l’entretien des armes à feu.

2.2 Recommandation au titre de la LCPE

D’après les conclusions de l’évaluation menée en vertu de la LCPE, les ministres recommandent d’inscrire le di(déc-1-ène) hydrogéné et le poly(déc-1-ène) hydrogéné à la partie 2 de l’annexe 1 de la LCPENote de bas de page 4. L’inscription d’une substance à l’annexe 1 de la LCPE permet au gouvernement de proposer certaines mesures de gestion des risques au titre de la LCPE afin de gérer les risques éventuels pour la santé humaine et l’environnement associés à la substance.

La LCPE établit une approche à 2 volets pour la gestion des risques.

Aux termes du paragraphe 77(3), les ministres doivent proposer de recommander l’inscription d’une substance présentant le plus haut niveau de risque, comme défini aux alinéas a), b) ou c), à la partie 1Note de bas de page 5 de l’annexe 1 de la LCPE et, lors de l’élaboration d’un projet de règlement ou d’un instrument concernant des mesures de prévention ou de contrôle, accorder la priorité à l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle d’activités liées à la substance ou à son rejet dans l’environnement.

Pour les autres substances dont on recommande l’inscription à la partie 2 de l’annexe 1 de la LCPE, les ministres doivent donner priorité à la prévention de la pollution, ce qui peut inclure des mesures réglementaires ou non réglementaires telles que l’interdiction, lorsque cela est justifié.

Il est proposé que les substances du groupe des décènes ne satisfont pas aux critères prévus au paragraphe 77(3) pour l’inscription à la partie 1 de l’annexe 1 de la LCPE.

Les ministres ont tenu compte des commentaires formulés par les intervenants durant la période de commentaires du public de 60 jours au sujet de l’ébauche d’évaluation préalable pour le di(déc-1-ène) hydrogéné et le poly(déc-1-ène) hydrogéné (Canada, 2021a) et du cadre de gestion des risques connexe (Canada, 2021b).

Alors que les ministres mettent au point la recommandation d’inscrire le di(déc-1-ène) hydrogéné et le poly(déc-1-ène) hydrogéné à la partie 2 de l’annexe 1, des instruments de gestion des risques doivent être proposés dans les 24 mois suivant la date de la recommandation, sauf si une exception à l’article 91 de la LCPE s’applique, et être achevés dans les 18 mois suivant la date à laquelle les instruments de gestion des risques auront été proposés, conformément aux articles 91 et 92 de la LCPE (voir la section 8 pour l’échéancier de publication pour ce groupe de substances).

2.3 Période de commentaires du public sur l’ébauche d’évaluation préalable et le cadre de gestion des risques

L’ébauche d’évaluation préalable du di(déc-1-ène) hydrogéné et du poly(déc-1-ène) hydrogéné ainsi que le cadre de gestion des risques connexe résumant les options proposées de gestion des risques à l’étude à ce moment ont été publiés le 9 janvier 2021. L’industrie et les autres intervenants ont été invités à formuler des commentaires sur les 2 documents au cours d’une période de commentaires du public de 60 jours.

Les commentaires reçus sur l’ébauche d’évaluation préalable et le cadre de gestion des risques ont été pris en compte dans l’élaboration du présent document. Un résumé des réponses aux commentaires reçus du public est accessible.

3. Gestion des risques proposée

3.1 Objectifs proposés en matière de santé humaine

Les objectifs proposés en matière de santé humaine sont des énoncés quantitatifs ou qualitatifs de ce qui devrait être fait pour atténuer les préoccupations relatives à la santé humaine. Ainsi, l’objectif proposé en matière de santé humaine pour ces substances est le suivant :

- Réduire à un niveau sûr pour la santé humaine l’exposition de la population générale au di(déc-1-ène) hydrogéné et au poly(déc-1-ène) hydrogéné.

3.2 Objectifs proposés de gestion des risques et options envisagées

Les objectifs proposés en matière de gestion des risques établissent des cibles quantitatives ou qualitatives à atteindre par la mise en œuvre de règlements, d’instruments ou d’outils visant à gérer les risques associés à une ou des substances données. Dans le cas présent, l’objectif proposé de gestion des risques pour le di(déc-1-ène) hydrogéné et le poly(déc-1-ène) hydrogéné est de réduire à un niveau sûr pour la santé humaine l’exposition par inhalation de la population générale à ces substances découlant de l’utilisation de produits NLP en pulvérisateur ou en aérosol offerts aux consommateurs, comme ceux utilisés pour l’entretien des armes à feu.

Ci-après sont décrites les mesures de gestion des risques pour le di(déc-1-ène) hydrogéné et le poly(déc-1-ène) hydrogéné envisagées pour atteindre l’objectif proposé de gestion des risques et travailler à atteindre les objectifs proposés en matière de santé humaine.

Pour l’application du sous-alinéa 77(6)c)(i) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le gouvernement du Canada recommande les nouvelles mesures de gestion des risques suivantes :

- Élaborer un règlement en vertu de la LCPE qui établit les limites de concentrations de di(déc-1-ène) hydrogéné et de poly(déc-1-ène) hydrogéné dans les produits NLP en pulvérisateur et en aérosol offerts aux consommateurs.

Il convient de noter que cette mesure proposée de gestion des risques est préliminaire et peut être modifiée. Après la publication du présent document, des renseignements supplémentaires obtenus lors de la période de commentaires du public et provenant d’autres sources seront aussi pris en compte lors du processus de sélection et d’élaboration d’instrumentsNote de bas de page 6. Afin d’assurer une prise de décisions efficace, coordonnée et cohérente en matière de gestion des risques, la mesure de gestion des risques peut aussi évoluer après l’examen d’évaluations et d’options ou de mesures de gestion des risques publiées pour d’autres substances visées par le PGPC.

3.3 Évaluation de la mesure du rendement

La mesure du rendement permet d’évaluer l’efficacité continue et la pertinence des mesures prises pour gérer les risques associés aux substances toxiquesNote de bas de page 7. Environnement et Changement climatique Canada et Santé Canada ont élaboré une Stratégie d’évaluation de la mesure du rendement qui définit l’approche à adopter pour évaluer l’efficacité des mesures prises à l’égard des substances jugées toxiques au sens de la LCPE. Le but est de déterminer si les objectifs en matière de santé humaine ou d’environnement ont été atteints et s’il est nécessaire de réviser l’approche de gestion des risques pour ces substances. La sélection d’une substance en vue de l’évaluation de la mesure du rendement est fondée sur l’état de préparation, l’établissement des priorités et la planification du travail, comme décrit dans la Stratégie d’évaluation de la mesure du rendement. Ces activités visent à gérer efficacement les risques au fil du temps par l’évaluation des progrès réalisés et la révision de l’approche de gestion des risques au besoin.

À cette fin, le gouvernement du Canada peut recueillir et analyser des données, comme les données de surveillance obtenues dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 71 sur la présence de di(déc-1-ène) hydrogéné et de poly(déc-1-ène) hydrogéné dans certains produits NLP en pulvérisateur ou en aérosol offerts aux consommateurs.

Les résultats de la mesure du rendement et de l’évaluation servent à déterminer si d’autres mesures de gestion des risques sont justifiées et sont mis à la disposition des Canadiens, assortis de recommandations sur les mesures à prendre, le cas échéant.

3.4 Lacunes dans les renseignements sur la gestion des risques

Les intervenants concernés sont invités à fournir des renseignements afin d’éclairer la prise de décisions en matière d’évaluation et de gestion des risques associés au di(déc-1-ène) hydrogéné et au poly(déc-1-ène) hydrogéné, concernant notamment :

- les substances qui peuvent remplacer le di(déc-1-ène) hydrogéné et le poly(déc-1-ène) hydrogéné dans les produits d’entretien des armes à feu;

- la comparaison des coûts du produit si une autre substance est utilisée pour remplacer le di(déc-1-ène) hydrogéné et/ou le poly(déc-1-ène) hydrogéné;

- les fonctions des substances de remplacement dans les produits par rapport à celles du di(déc-1-ène) hydrogéné et du poly(déc-1-ène) hydrogéné;

- la disponibilité de produits NLP contenant du di(déc-1-ène) hydrogéné et du poly(déc-1-ène) hydrogéné qui ne sont pas sous forme de pulvérisateur ou d’aérosol;

- le nombre de produits de nettoyage des armes à feu offerts en pulvérisateur ou en aérosol qui contiennent du di(déc-1-ène) hydrogéné et/ou du poly(déc-1-ène) hydrogéné, ainsi que les concentrations de ces substances.

Les intervenants qui possèdent des renseignements pouvant contribuer à combler ces lacunes devraient les envoyer d’ici le 21 janvier, 2026 aux coordonnées figurant à la section 8.

4. Contexte

4.1 Renseignements généraux sur le di(déc-1-ène) hydrogéné et le poly(déc-1-ène) hydrogéné

Les substances du groupe des décènes sont des substances organiques qui ne sont pas naturellement présentes dans l’environnement. Il s’agit du dimère du déc-1-ène hydrogéné [di(déc-1-ène) hydrogéné] et du tétramère du déc-1-ène, mélangé avec le trimère du déc-1-ène hydrogéné [poly(déc-1-ène) hydrogéné].

4.2 Utilisations actuelles et secteurs concernés

Le di(déc-1-ène) hydrogéné et le poly(déc-1-ène) hydrogéné ont fait l’objet d’une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE (Environnement Canada, 2013). D’après les données recueillies en 2013, aucune fabrication de di(déc-1‑ène) hydrogéné n’a été déclarée au Canada, et les importations de la substance au pays variaient entre 10 000 et 100 000 kg. Pour le poly(déc-1-ène) hydrogéné, de 1000 à 10 000 kg ont été déclarés être fabriqués au Canada, et 203 742 kg ont été importés au pays.

Le di(déc-1‑ène) hydrogéné est utilisé dans les cosmétiques (dont les rouges à lèvres, les hydratants, les nettoyants et les crèmes pour la peau) ainsi que dans des applications minières.

Le poly(déc-1-ène) hydrogéné est employé dans les secteurs de l’entretien automobile, de l’entretien d’aéronefs (liquide hydraulique, liquide de refroidissement dissipateur de chaleur) et des transports.

Les 2 substances sont utilisées dans des graisses et des lubrifiants (huile pour engrenages, huile à transmission et huile en pulvérisateur pour l’entretien des armes à feu). Elles peuvent aussi être présentes comme composants d’additifs indirects, surtout dans les lubrifiants utilisés dans les établissements de transformation alimentaire sans possibilité de contact avec les aliments. Par conséquent, il ne devrait pas y avoir d’exposition à ces substances par les aliments (Canada, 2021).

5. Sources d’exposition et risques relevés pour la santé

La population canadienne peut être exposée au di(déc-1-ène) hydrogéné et au poly(déc-1-ène) hydrogéné par voie cutanée à partir de cosmétiques et par voie orale à partir de rouges à lèvres. Les personnes peuvent être exposées aux 2 substances par voie cutanée à partir de graisses et de lubrifiants (huile pour engrenages, huile à transmission, huile à moteur) ainsi que par voie cutanée et par inhalation à partir de produits NLP en aérosol et en pulvérisateur utilisés pour l’entretien des armes à feu et offerts aux consommateurs.

En ce qui concerne l’évaluation des effets de ces substances sur la santé humaine, on n’a recensé aucun effet critique découlant de l’exposition par voie orale ou cutanée au di(déc-1-ène) hydrogéné et au poly(déc-1-ène) hydrogéné. Ce résultat est fondé sur les données relatives aux effets sur la santé associés à ces substances et à leurs analogues. Par conséquent, l’exposition orale aux substances du groupe des décènes découlant d’éventuels rejets dans les eaux de surface et de l’utilisation de rouges à lèvres n’est pas préoccupante. De plus, l’exposition cutanée à partir de l’utilisation de produits automobiles et de cosmétiques contenant ces substances n’est pas préoccupante. Toutefois, on a relevé des effets critiques sur la santé humaine découlant de l’inhalation du di(déc-1-ène) hydrogéné et du poly(déc-1-ène) hydrogéné contenus dans des produits NLP en aérosol ou en pulvérisateur utilisés pour le nettoyage et l’entretien des armes à feu.

Les effets critiques du di(déc-1-ène) hydrogéné et du poly(déc-1-ène) hydrogéné sur la santé humaine sont fondés sur les effets histopathologiques observés dans les cavités nasales et les poumons de rats. On n’a recensé aucun effet critique sur la santé découlant de l’exposition par voie orale ou cutanée au di(déc-1-ène) hydrogéné et au poly(déc-1-ène) hydrogéné.

Une comparaison de l’exposition par inhalation estimée au di(déc-1-ène) hydrogéné et au poly(déc-1-ène) hydrogéné à partir de l’utilisation par les consommateurs de produits NLP en aérosol et en pulvérisateur pour l’entretien des armes à feu et du niveau d’exposition associé à des effets critiques sur la santé a donné des marges d’exposition jugées inadéquates pour tenir compte des incertitudes liées aux bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition (Canada, 2023) utilisées pour caractériser les risques.

Aucune autre source d’exposition préoccupante n’a été relevée.

6. Facteurs à considérer pour la gestion des risques

6.1 Solutions de remplacement et autres technologies

Il y a actuellement sur le marché des produits NLP liquides utilisés pour l’entretien des armes à feu offerts en des formats d’application qui n’exposent pas les utilisateurs à des gouttelettes ou à des mélanges aérosolisés contenant du di(déc-1-ène) hydrogéné et du poly(déc-1-ène) hydrogéné (par exemple, flacon pressable, liquide, applicateur précis). Ces autres formats ne produiraient pas les particules potentiellement respirables produites par les pulvérisateurs et les bombes aérosol. On ne sait pas s’il existe des substances de remplacement qui remplissent les mêmes fonctions que le di(déc-1-ène) hydrogéné et le poly(déc-1-ène) hydrogéné dans les produits NLP.

6.2 Facteurs socioéconomiques et techniques à considérer

Des facteurs socioéconomiques ont été pris en compte lors de la sélection d’un règlement concernant des mesures de prévention ou de contrôle et lors de l’élaboration de l’objectif de gestion des risques, comme conseillé dans la Politique sur l’élaboration de la réglementation du Conseil du Trésor (SCT, 2018a).

On tiendra aussi compte de facteurs socioéconomiques lors de l’élaboration du règlement, des instruments ou des outils visant à atteindre les objectifs de gestion des risques, comme indiqué dans la Directive du Cabinet sur la réglementation (SCT, 2018b), le Plan d’action pour la réduction du fardeau administratif (SCT, 2012), la Loi sur la réduction de la paperasse (Canada, 2015), ainsi que dans les objectifs du plus récent Examen du fardeau administratif (SCT 2025).

7. Aperçu de la gestion des risques actuelle

7.1 Contexte connexe de gestion des risques au Canada

Voici les mesures pertinentes de gestion des risques relatives au di(déc-1-ène) hydrogéné au Canada :

- Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils de certains produits [PDF] – Le di(déc-1-ène) hydrogéné présent dans les produits NLP offerts aux consommateurs pourrait être visé par ce règlement (Canada, 2022).

- La présence du di(déc-1-ène) hydrogéné est déclarée dans des cosmétiques au Canada conformément au Règlement sur les cosmétiquesNote de bas de page 8. Cette substance ne figure pas sur la Liste critique des ingrédients de cosmétiques.

Aucune mesure pertinente de gestion des risques propre au poly(déc-1-ène) hydrogéné n’a été recensée au Canada.

7.2 Contexte international pertinent de gestion des risques

À l’échelle internationale, aucune mesure pertinente de gestion des risques propre au di(déc-1-ène) hydrogéné et au poly(déc-1-ène) hydrogéné n’a été recensée.

7.2.1 Harmonisation de la gestion des risques

Aucune mesure internationale pertinente de gestion des risques visant particulièrement le di(déc-1-ène) hydrogéné ou le poly(déc-1-ène) hydrogéné n’a été recensée. Les mesures proposées par le gouvernement feraient du Canada le premier pays dans le monde à atténuer l’exposition de la population générale au di(déc-1-ène) hydrogéné et au poly(déc-1-ène) hydrogéné par inhalation.

8. Prochaines étapes

8.1 Période de commentaires du public

L’industrie et les autres intervenants sont invités à transmettre leurs commentaires sur le contenu de la présente approche de gestion des risques ou d’autres renseignements qui pourraient contribuer à éclairer la prise de décisions (comme souligné à la section 3.2). Veuillez présenter tout renseignement supplémentaire ou commentaire avant le 21 janvier, 2026.

Les commentaires et les renseignements sur l’approche de gestion des risques doivent être transmis aux coordonnées suivantes :

Environnement et Changement climatique Canada

Division de la gestion des substances chimiques

Gatineau (Québec) K1A 0H3

Tél. : 1-800-567-1999 | 819-938-3232

Téléc. : 819-938-5212

Courriel : substances@ec.gc.ca

Les entreprises qui ont un intérêt commercial envers le di(déc-1-ène) hydrogéné et le poly(déc-1-ène) hydrogéné sont invitées à s’identifier en tant qu’intervenant. Les intervenants seront informés des futures décisions au sujet du di(déc-1-ène) hydrogéné et du poly(déc-1-ène) hydrogéné, et l’on pourrait communiquer avec eux pour obtenir des renseignements supplémentaires.

On invite les intervenants et les membres du public qui aimeraient être avisés des publications du PGPC à s’inscrire pour recevoir les dernières nouvelles concernant le PGPC. Ceux et celles qui souhaitent recevoir tous les 3 mois les Plans de publication du PGPC par courriel peuvent communiquer avec : substances@ec.gc.ca.

À la suite de la période de commentaires du public sur l’approche de gestion des risques, le gouvernement du Canada entreprendra l’élaboration d’instruments particuliers de gestion des risques, le cas échéant. Les commentaires reçus au sujet de l’approche de gestion des risques seront pris en compte lors de la sélection ou de l’élaboration de ces instruments. Des consultations auront également lieu à mesure que les instruments seront élaborés.

8.2 Échéancier

Consultation électronique sur l’approche de gestion des risques : 22 novembre, 2025 à 21 janvier, 2026.

Publication des réponses aux commentaires du public sur l’approche de gestion des risques : en même temps que la publication de l’instrument proposé.

Publication des instruments proposés : au plus tard 24 mois à partir de la date à laquelle les ministres ont recommandé l’inscription du di(déc-1-ène) hydrogéné et du poly(déc-1-ène) hydrogéné à l’annexe 1 de la LCPE.

Consultation sur les instruments proposés : période de commentaires du public de 60 jours commençant à la date de publication de chaque instrument proposé.

Publication de la version définitive des instruments : au plus tard 18 mois après la date de publication de chaque instrument proposé.

L’échéancier prévu ci-dessus pourrait être modifié.

9. Références

Canada. 1999. Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L.C. 1999, ch.33. Gazette du Canada, Partie III, vol. 22, no 3.

Canada. 2015. Loi sur la réduction de la paperasse. L.C. 2015, ch.12.

Canada. 2016. Gazette du Canada, Partie I, vol. 150, no 25 – 18 juin 2016.

Canada. 2022. Gazette du Canada, Partie II, vol. 156, no 1 – 5 janvier 2022.

Canada, ministère de l’Environnement, ministère de la Santé. 2025. Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : Avis concernant des di(déc-1-ène hydrogéné et poly(déc-1-ène). Gazette du Canada, Partie I, vol. 159, no 47.

Canada. 2021a. Environnement et Changement climatique Canada, Santé Canada. Ébauche d’évaluation préalable – Groupe des décènes. Ottawa (Ont.), gouvernement du Canada. [Consulté le 29 août 2023].

Canada. 2021b. Environnement et Changement climatique Canada, Santé Canada. Cadre de gestion des risques pour le groupe des décènes. Ottawa (Ont.), gouvernement du Canada. [Consulté le 29 août 2023].

Canada. 2025. Ministère de l’Environnement, ministère de la Santé. Évaluation - Groupe des décènes.

Environnement Canada. 2013. Données de la Mise à jour de l'inventaire de la LIS recueillies en vertu de l’article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) : Avis concernant certaines substances de la Liste intérieure. Données préparées par : Environnement Canada, Santé Canada; Programme des substances existantes. [Consulté le 10 juin 2022].

[SCT] Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. 2012. Plan d'action pour la réduction du fardeau administratif. Ottawa (Ont.), gouvernement du Canada. [Consulté le 29 août 2018].

[SCT] Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. 2018a. Politique sur l’élaboration de la réglementation. Ottawa (Ont.), gouvernement du Canada. [Consulté le 29 août 2018].

[SCT] Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. 2018b. Directive du Cabinet sur la réglementation. Ottawa (Ont.), gouvernement du Canada. [Consulté le 29 août 2018].

[SCT] Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. 2025. Examen du fardeau administratif. Ottawa (Ont.), gouvernement du Canada. [Consulté le 17 septembre 2025].

Annexe A. Substances ciblées pour la gestion des risques

| No CAS | Nom sur la LI (nom commun) | Nom commun (ou abréviation) | Structure chimique et formule moléculaire | Masse moléculaire (g/mol) |

|---|---|---|---|---|

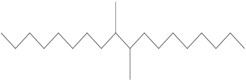

| 68649-11-6a | Dimère du déc-1-ène hydrogéné | Di(déc-1-ène) hydrogéné |  (Structure représentative d’un dimère) C20H42 |

282,556 |

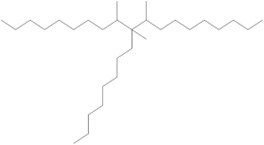

| 68649-12-7a | Tétramère du déc-1-ène, mélangé avec le trimère du déc-1-ène hydrogéné | Poly(déc-1-ène) hydrogéné |  (Structure représentative d’un trimère) C30H62 |

422,81 |

a Ces substances sont des UVCB (substances de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexes ou matières biologiques). Ces matières proviennent de sources naturelles ou de réactions complexes et ne peuvent être caractérisées par leurs constituants chimiques en raison de leur composition trop complexe ou variable. Un UVCB n’est pas un mélange intentionnel de substances distinctes et il est considéré comme une seule substance.