L’arrivée des européens : les guerres du XVIIe siècle

Lorsque les Européens commencent à coloniser l’Amérique du Nord, celle-ci est déjà occupée par des nations autochtones en guerre les unes contre les autres. Ces conflits préexistants contribueront à façonner les réseaux d’alliances qui unissent les nouveaux venus et les peuples autochtones et auront d’importantes répercussions sur les guerres coloniales jusqu’à la fin du XVIIe siècle.

Les premiers contacts

Guerriers des forêts de l’Est v. 1600

Ce tableau de David Rickman montre trois guerriers des forêts de l’Est portant divers vêtements et armes. Le personnage du milieu représente un chef de guerre vêtu d’une armure en lattes de bois et armé d’un casse-tête. À gauche, on voit un archer en costume d’hiver et, à droite, un guerrier en tenue d’été armé d’un arc et d’un casse-tête et équipé d’un bouclier en bois. (Tableau de David Rickman (ministère de la Défense nationale PMRC-92-605)).

Dans l’état actuel de nos connaissances, nous pensons que les Norvégiens (les Vikings) furent les premiers Européens à atteindre l’Amérique du Nord, depuis leurs colonies d’Islande et du Groenland. Les sagas vikings racontent qu’après plusieurs voyages d’exploration sur les côtes de Terre-Neuve et du Labrador, un petit établissement fut fondé vers 1003 ou 1004 à « Vinland » (quelque part sur la côte Nord-Est). L’expédition qui s’établit à Leifsbudir (aujourd’hui L’Anse-aux-Meadows) près de la péninsule de Burin comprenait environ 65 personnes et des animaux domestiques. La petite communauté vivait principalement de chasse, de pêche et de la cueillette de raisins sauvages. Les rapports initiaux entre les Vikings et la population indigène, que les premiers baptisèrent skrælings (probablement des Inuits dorsétiens ou des Beothuks), furent assez pacifiques et centrés sur le commerce. Selon certains récits toutefois, un conflit aurait éclaté la deuxième année entre les deux groupes parce que les Vikings refusaient de vendre des armes aux skrælings. Les guerriers autochtones étaient armés d’arcs et de casse-tête probablement aussi efficaces que les haches et les arcs norvégiens dans les petites escarmouches, leurs canots étaient plus manoeuvrables que les bateaux vikings et ils se trouvaient dans un environnement familier. Trop peu nombreux pour gagner une guerre, les Vikings abandonnèrent leur colonie au bout de deux ans seulement. Il est possible qu’un deuxième établissement ait vu le jour brièvement, à la même époque, près de l’emplacement actuel de St. Paul’s Bay, mais les documents ne concordent pas sur ce point et les archéologues n’en ont encore trouvé aucune trace. Les Vikings continuèrent de venir sur la côte du Labrador jusqu’au milieu du XIVe siècle, afin d’y chercher du bois pour leurs colonies des terres arides du Groenland. Ces expéditions cessèrent toutefois vers 1350, quand les Inuits réussirent à chasser ces colons européens du Groenland.

Vers la fin du XVe siècle, des navigateurs anglais, français et portugais reprirent l’exploration de la côte atlantique du Canada, à la recherche d’une route vers l’Asie et ses trésors légendaires d’épices, de soieries et de métaux précieux. En 1497, John Cabot prend possession de Terre-Neuve (ou de l’île du Cap-Breton) au nom de l’Angleterre et, en 1534, Jacques Cartier explore le golfe du Saint-Laurent pour le roi de France. Dans la baie des Chaleurs, les hommes de Cartier rencontrent un groupe de Mi’kmaq, avec lesquels ils échangent des articles en fer contre des fourrures. Ils atteignent ensuite la péninsule de Gaspé, où ils plantent une croix pour prendre possession du territoire et rencontrent un groupe d’Iroquoiens de la région de Québec (les Stadaconiens). Cartier crée alors un précédent malheureux en kidnappant les deux fils du chef, Donnacona, pour les ramener en France.

Arbalétrier français

Arbalétrier français, vers 1541-1542, portant la livrée blanche et noire des membres de l’expédition de Cartier et Roberval à destination du Canada. (Reconstitution par Michel Pétard (ministère de la Défense nationale))

Cartier revient l’année suivante avec ses deux prisonniers et, malgré l’avis contraire de Donnacona et des Stadaconiens, il remonte le fleuve jusqu’à Hochelaga (Montréal). Avant de repartir, il kidnappe Donnacona lui-même pour qu’il lui serve de guide lors de futurs voyages. Comme le chef autochtone meurt en captivité, la conduite de Cartier n’aura certainement pas été de nature à favoriser le maintien de relations harmonieuses avec les Stadaconiens. Les tentatives des Français pour fonder un établissement permanent à Québec en 1541-1543 échouent à cause de la rudesse du climat, d’une épidémie de scorbut et, par-dessus tout, de l’hostilité des peuplades iroquoiennes, qui tuent environ 35 Français. D’autres explorateurs connaîtront un sort analogue. En 1577-1578, par exemple, l’Anglais Martin Frobisher a plusieurs accrochages avec des Inuits en longeant la côte de l’île de Baffin à la recherche du passage du Nord-Ouest.

La vague d’exploration et de colonisation par les Européens ne fait que commencer. Dans la deuxième moitié du XVIe siècle, des pêcheurs basques, britanniques et français, attirés par les stocks de poissons des Grands Bancs de Terre-Neuve, établissent des avant-postes saisonniers sur les côtes du Labrador, dans l’île de Terre-Neuve, en Acadie et dans le golfe du Saint-Laurent. Parallèlement à leurs activités de pêche et de conservation du poisson, ils développent des relations commerciales avec les peuples autochtones. Ils échangent des chaudrons en cuivre, des pointes de flèches, des haches et des couteaux en fer, de la verroterie, des miroirs et des vêtements avec les Autochtones contre des peaux de castor, très prisées en Europe pour la confection de chapeaux de feutre. Cette nouvelle économie attire très rapidement l’attention des marchands de Saint-Malo et, à la fin du XVIe siècle, des hommes comme François du Pont-Gravé et Pierre du Gua de Monts envoient des expéditions purement commerciales dans la région. En 1604, de Monts, qui a obtenu du Roi le monopole sur le commerce des fourrures, entreprend de fonder des postes de traite dans la baie de Fundy et à Québec. Il embauche le géographe Samuel de Champlain dans ce but. En 1608, Champlain fonde à Québec le premier établissement français permanent dans la vallée du Saint-Laurent. Dans les deux décennies suivantes, les Anglais, les Hollandais et les Suédois implantent aussi des établissements sur la côte atlantique. Pour les puissances européennes, le lucratif commerce des fourrures et l’établissement de colonies supplantent progressivement la recherche du passage du Nord-Ouest.

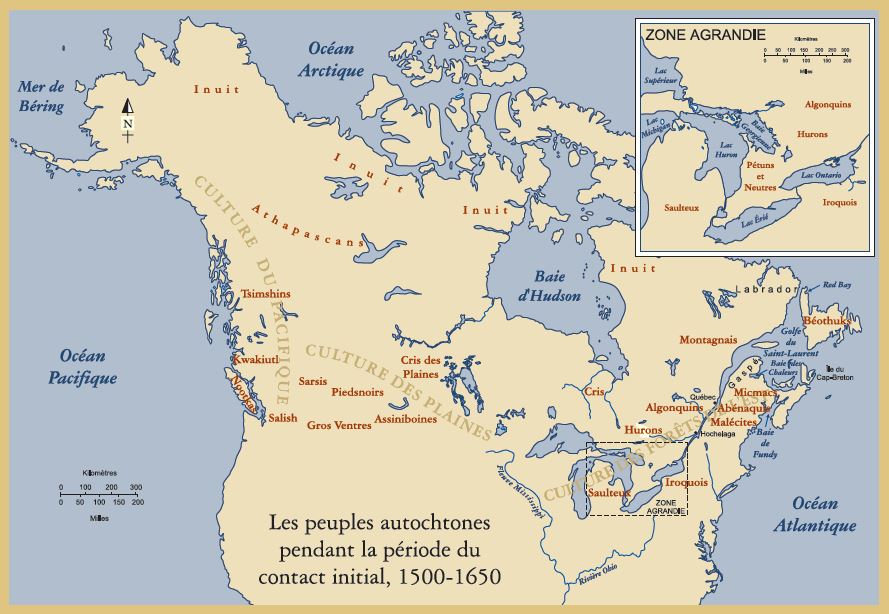

Carte: Les peuples autochtones pendant la période du contact initial, 1500-1650.

La création d’alliances

Les rapports des Français avec les peuples autochtones au début du XVIIe siècle sont largement déterminés par les conflits intertribaux préexistants. À l’époque où Champlain fonde Québec, aucune nation autochtone n’est établie en permanence dans la vallée du Saint-Laurent. Les Iroquoiens que Cartier a rencontrés un demi-siècle plus tôt sont partis. Il semblerait qu’ils aient été décimés par une longue guerre avec les Cinq-Nations (les Mohawks, les Oneidas, les Onondagas, les Cayugas et les Sénécas) – qui occupaient le territoire compris entre le fleuve Hudson et la rivière Genesee, où se trouve l’actuel État de New York – et peut-être par des épidémies d’origine européenne. Ainsi, au début du XVIIe siècle, les rives du Saint-Laurent ne sont plus qu’un lieu de rassemblement estival pour les Algonquins, les Montagnais et les autres peuplades algonquiennes, qui passent le reste de l’année à chasser à l’intérieur des terres. Ces nations nomades guerroient contre les Iroquois, qui cherchent apparemment à conquérir l’accès au réseau de traite qui est en train de se créer dans la vallée du Saint-Laurent. Pour établir de solides relations commerciales avec les peuplades algonquiennes des environs de Québec, Champlain décide de s’allier avec elles et de s’engager dans le conflit à leurs côtés.

En 1603, Champlain, qui passe l’été à Tadoussac, conclut une alliance commerciale et militaire avec les Algonquins, les Montagnais et les Malécites. Il s’engage à envoyer des hommes pour les aider à défaire les Iroquois, mais il leur offre aussi son aide pour faire la paix avec leurs ennemis. Comme tous les administrateurs de la Nouvelle-France qui lui succéderont, Champlain estime que l’établissement d’une paix générale entre tous les peuples autochtones est la meilleure façon de favoriser le commerce et de coloniser pacifiquement le territoire. La réponse des Autochtones ne laisse aucune équivoque : ils sont disposés à permettre aux Français de « peupler leur territoire » [traduction], mais ils refusent de faire la paix avec les Iroquois et ils préfèrent que Champlain fasse la guerre à leurs ennemis. À son retour en 1608, Champlain reconduit l’alliance et il est vite sommé d’honorer ses engagements et de faire la guerre aux côtés de ses alliés. En 1609, 1610 et 1615, il prend part, avec plusieurs soldats français, à des expéditions contre les Iroquois aux côtés de guerriers algonquins, montagnais et hurons. Par la suite, en 1616, des missionnaires et des soldats sont envoyés en Huronie pour y fonder la première mission et, surtout, pour cimenter l’alliance franco-huronne.

Les 15 années qui suivent ne sont marquées d’aucun conflit majeur entre les Iroquois et les alliés des Français, à part quelques raids occasionnels. Les deux camps concluent un traité de paix en 1624. La trêve permet le développement en Nouvelle-France d’un florissant réseau de traite dans lequel les Hurons, une confédération iroquoienne établie dans la région comprise entre la baie Georgienne et le lac Simcoe, dans l’actuelle province d’Ontario, jouent un rôle essentiel d’intermédiaires. Grâce à leur situation géographique stratégique, les Hurons sont en mesure de canaliser vers Québec d’énormes quantités de fourrures qu’ils obtiennent des autres nations de la région des Grands Lacs.

De leur côté, en 1609, les Hollandais commencent à fréquenter les rives du fleuve Hudson. En 1614, ils fondent un poste de traite baptisé Fort Orange près du territoire iroquois, à l’emplacement actuel de la ville d’Albany. Cette arrivée des Hollandais est un facteur important dans la période de calme relatif, qui dure de 1615 à 1630 environ, dans les rapports entre les Iroquois et les alliés des Français, car les Iroquois s’emploient à combattre les Mohegans, nation algonquienne qui leur interdit l’accès aux postes de traite hollandais. Une fois les Mohegans chassés de leurs terres, les Iroquois concluent avec les Hollandais une alliance qui leur assure un accès direct aux marchandises européennes. Il existe désormais dans le Nord-Est de l’Amérique du Nord deux grands réseaux d’alliance qui régiront les relations militaires pendant 150 ans.

Les guerres iroquoises

En 1629, les frères Kirke, au service de Angleterre, chassent les Français de la vallée du Saint-Laurent. Quand ils reprennent possession de la Nouvelle-France en 1632, les Français constatent que la guerre entre leurs anciens alliés et les Iroquois a repris. La situation a toutefois évolué et ce sont désormais les Iroquois qui font des raids dans la vallée du Saint-Laurent. Il est difficile de déterminer les causes précises de ces « guerres iroquoises » qui vont périodiquement éclater au cours des 70 années suivantes. Il semble que des facteurs aussi bien économiques que culturels et politiques entrent en jeu.

La traite des fourrures est probablement un facteur dans ces conflits. Le castor n’abonde pas sur le territoire des Cinq-Nations iroquoises, dont la situation géographique n’est pas idéale pour tirer parti du florissant commerce des fourrures. Cette thèse, avancée par plusieurs historiens, dont initialement Francis Parkman, a été développée par Harold Innis et George Hunt. Essentiellement, ceux-ci croient que les Iroquois font la guerre pour accroître leurs sources d’approvisionnement en fourrures, ressources qu’ils veulent échanger contre des marchandises européennes pour éliminer leurs rivaux et dominer le commerce. Pour atteindre ces objectifs, ils ont trois options : servir d’intermédiaires entre les Européens et les nations autochtones, conquérir de nouveaux terrains de chasse, ou s’embusquer sur les berges pour attaquer et dépouiller les convois autochtones en route vers les postes de traite français. C’est à cause de cette interprétation qu’on a baptisé les guerres iroquoises « guerres du castor »

Plus récemment, des érudits comme Daniel Richter, George Sioui et José António Brandão ont commencé à remettre en question ou à préciser cette interprétation, en faisant valoir l’importance de la guerre du deuil comme mobile collectif des agressions iroquoises. L’introduction de maladies infectieuses contre lesquelles les peuples autochtones ne possèdent pas d’anticorps est dévastatrice pour bien des sociétés autochtones, dont les Iroquois. Selon certaines estimations, jusqu’à la moitié de la population de la vallée du Saint-Laurent et de la région des Grands Lacs est décimée par des épidémies d’origine européenne dans la première moitié du XVIIe siècle uniquement. Face à cette vague de décès sans précédent, il est plausible que les Iroquois se soient lancés dans des « guerres du deuil » massivement amplifiées pour remplacer leurs morts, faisant parfois plus de mille captifs en une seule expédition.

Le désir des Iroquois de capturer des groupes entiers est apparemment motivé non seulement par la nécessité de remplacer leurs morts, mais aussi par des objectifs politiques plus larges comme des ambitions hégémoniques et la volonté de dominer les autres nations. Ces ambitions s’expriment clairement dans le mythe de la fondation de la Ligue iroquoise, qui est essentiellement sa Constitution. On y stipule qu’en plus d’établir une alliance entre les Cinq-Nations, la Ligue va étendre la paix, par la diplomatie ou par la force, à toutes les nations voisines du territoire des Iroquois. Une vaste alliance sera créée, au sein de laquelle les Iroquois se voient exercer eux-mêmes un certain degré d’autorité en vertu de leur rôle clé de médiateurs entre les autres nations. Des auteurs européens contemporains mentionnent que les Iroquois affirment fréquemment pendant tout le XVIIe siècle qu’ils espèrent former « un seul peuple » avec toutes les nations du Nord-Est de l’Amérique. Par exemple, Denis Raudot, intendant de la Nouvelle-France, fait les observations suivantes au sujet de la politique des Iroquois au début du XVIIIe siècle :

Ils employaient toute leur industrie pour engager les autres nations à se rendre et à se donner à eux; ils leur envoyaient des présents et les plus habiles gens de leur nation pour les haranguer, et leur faire connaître que s’ils ne se donnaient pas à eux, ils ne pourraient éviter d’être détruits, et que ceux qui tomberaient en leurs mains souffriraient des tourments les plus cruels; mais qu’au contraire s’ils voulaient se rendre et se disperser dans leurs cabanes, ils deviendraient les maîtres des autres hommes.

Il serait vain de vouloir isoler, parmi tous ces facteurs, une cause unique des guerres iroquoises. Il est très probable que tous ces facteurs ont joué un rôle décisif à un moment ou à un autre et à divers degrés. Il est cependant clair que les guerres livrées par les Iroquois aux nations autochtones de la vallée du Saint-Laurent et de la région des Grands Lacs ont constitué une sérieuse menace pour le commerce des fourrures en Nouvelle-France et gravement entravé les tentatives des autorités françaises visant à établir une paix générale parmi les peuples autochtones. Les Français se sont donc retrouvés de plus en plus étroitement mêlés au conflit.

À son retour dans la colonie en 1632, Champlain décide de régler le problème iroquois une fois pour toutes en détruisant la Ligue des Cinq-Nations. Il renouvelle son alliance avec les Algonquins, les Montagnais et les Hurons et il promet à nouveau son appui contre leurs Chapitre un 21 ennemis. Cependant, la colonie éprouve de graves ennuis financiers et Champlain ne réussira jamais à obtenir de la France les soldats nécessaires à l’exécution de ses plans. Il doit se contenter de fournir à ses alliés des armes comme des couteaux et des pointes de flèches en fer. Les difficultés économiques persisteront après sa mort en 1635 et les Français ne seront jamais en mesure de bien appuyer leurs alliés avant les années 1660.

Malgré ce modeste appui des Français, les alliés autochtones réussissent à continuer la guerre et à infliger de lourdes pertes aux Iroquois jusqu’à la fin des années 1630. En 1636, par exemple, des guerriers Algonquins organisent un raid en territoire mohawk, au cours duquel ils tuent 28 Iroquois et en capturent un certain nombre d’autres, dont 5 sont ramenés vivants à Québec pour être torturés. En 1638, les Hurons réussissent également à capturer plus de 100 Iroquois et à en tuer beaucoup d’autres.

Dans les années 1640, le vent tourne graduellement et la situation de l’alliance franco-autochtone se détériore. Cela tient notamment au fait que les Iroquois ont modifié leurs tactiques militaires, comme en témoigne ce compte rendu d’un jésuite :

Les années précédentes, les Iroquois venaient en assez grosses troupes en certains temps de l’été et laissaient après la rivière libre, mais cette année présente, ils ont changé de dessein et se sont divisés en petites troupes de vingt, trente, cinquante et de cent au plus, par tous les passages et endroits de la rivière et quand une bande s’en va, l’autre lui succède. Ce ne sont que petites troupes bien armées qui partent sans cesse, pour occuper toute la grande rivière et y dresser par tout des embuscades, dont ils sortent à l’imprévu et se jettent indifféremment sur les Montagnais, Algonquins, Hurons et Français.

Les Iroquois cherchent également à briser l’alliance franco-autochtone et tentent de négocier avec les Français une paix séparée excluant les autres nations autochtones. Deux tentatives sont faites, l’une en 1641 et l’autre en 1645. Même si ces efforts sont absolument contraires à la volonté des Français d’établir une paix générale parmi les nations autochtones, ils débouchent finalement sur un traité franco-iroquois ratifié en 1645. Les Iroquois réussissent, dans un accord conclu secrètement avec les Français, à exclure du traité tous les peuples autochtones non convertis au christianisme. Même si la paix ne dure qu’un an, ce traité réussit à miner l’alliance franco-autochtone.

Le facteur décisif dans le soudain renversement de l’équilibre des forces entre les Iroquois et les alliés des Français, c’est que les Iroquois ont désormais des armes à feu. En 1639, les Hollandais mettent fin au monopole de la traite des fourrures à Fort Orange. Les marchands affluent donc au poste de traite et, en dépit d’interdictions répétées du gouvernement, ils commencent à vendre des armes à feu aux Iroquois. En 1643, les Mohawks possèdent près de 300 mousquets, face à des Hurons, des Montagnais et des Algonquins qui n’en ont que très peu parce que les Français, qui craignent de voir un jour ces armes retournées contre eux, restreignent la vente d’armes à feu aux peuplades autochtones qui ont accepté de se convertir au catholicisme. Les jésuites rapportent que « les Hurons […] n’ayant aucune arquebuse, s’ils sont rencontrés [par les Iroquois], comme il arrive d’ordinaire, ils n’ont autre défense que la fuite et s’ils sont pris, ils se laissent lier et massacrer comme des moutons ».

Mieux armés que leurs ennemis, les Iroquois entreprennent la destruction systématique de la Huronie vers la fin des années 1640. En 1647 et dans les années suivantes, plusieurs villages hurons déménagent à la suite d’attaques iroquoises répétées. En 1648, le village de Saint-Joseph est anéanti et 700 Hurons sont fais prisonniers, selon les jésuites. L’année suivante, près de mille Iroquois attaquent et détruisent les villages de Saint-Louis et Saint-Ignace, brûlant vif sur place les pères Gabriel Lallemand et Jean de Brébeuf, les deux jésuites qui dirigeaient les missions. Selon les récits des survivants, les Iroquois remportent une victoire facile à Saint-Ignace :

L’ennemi fit irruption à la pointe du jour, mais si secrètement et promptement, qu’il était maître de la place avant qu’on se mit en défense, le monde étant alors dans un profond sommeil, et n’ayant pas eu le loisir de se reconnaître. Ainsi, ce bourg fut pris quasi sans coup férir, n’y ayant eu que dix Iroquois de tués, tous les hommes, femmes et enfants ayant été un partie massacrés sur l’heure même, les autres faits captifs et réservés à des cruautés plus terribles que la mort.

Ces attaques répétées des Iroquois, combinées aux divisions au sein de la société huronne et au désespoir suscité par les épidémies, détruisent le moral des Hurons. Le reste de la population décide d’abandonner le territoire, de brûler les villages et de se disperser. Nombreux sont ceux qui décident de rendre les armes pour se joindre à la Ligue des Cinq-Nations, d’autres trouvent refuge chez les Pétuns, les Neutres et les Ériés, leurs voisins, tandis que d’autres enfin s’enfuient sur l’île Saint-Joseph dans la baie Georgienne. L’île est malheureusement trop petite pour assurer la subsistance des milliers de Hurons qui y trouvent refuge et, l’hiver suivant, des centaines d’entre eux meurent au cours d’une grande famine. En 1650, un groupe de plusieurs centaines de Hurons chrétiens décide de s’établir à Québec, dans la colonie française, tandis que le reste de la nation s’expatrie vers l’ouest. Le premier groupe, qui s’établit initialement sur l’île d’Orléans et se déplace fréquemment dans les années suivantes, finit par se fixer définitivement à Lorette (Wendake) dans les années 1690.

Les Hurons ne sont pas le seul peuple autochtone à éprouver la puissance des Iroquois au cours des guerres qui suivent. En 1649, les Pétuns, nation vivant au sud de la baie Georgienne qui a appuyé les Hurons contre les Iroquois et abrité de nombreux réfugiés hurons, sont aussi attaqués. Le village de Saint-Jean, où vivent plusieurs jésuites depuis une dizaine d’années, est assiégé et détruit. Pour échapper au même destin, les populations des huit autres villages de la confédération décident de s’enfuir vers l’ouest et trouvent refuge sur les rives de la baie Green, à l’ouest du lac Michigan. Les Iroquois se tournent alors contre les Neutres, qui, comme leur nom l’indique, sont restés neutres dans le conflit entre les Hurons et les Iroquois. Des armées de 1 200 à 1 500 guerriers iroquois détruisent un village à l’automne 1650, puis un autre l’hiver suivant. Comme les Pétuns, les Neutres survivants préfèrent se disperser vers l’ouest plutôt que de risquer d’être massacrés et torturés par les Iroquois. Entre 1653 et 1657, les Iroquois attaquent les Ériés, plus au sud, qu’ils dispersent également. Les Iroquois remportent d’importants succès même dans la vallée du Saint-Laurent. En 1651, les jésuites rapportent que des guerriers iroquois ont remonté la rivière Saint-Maurice pour aller attaquer les Attikamekw sur leur propre territoire, qui semblait virtuellement inaccessible, et qu’ils ont détruit des campements entiers.

Cette série de victoires iroquoises a de graves conséquences pour la Nouvelle-France. Militairement, les Français se retrouvent complètement isolés : ils sont désormais privés non seulement de l’aide des Hurons – qui exerçaient auparavant une pression constante sur la partie ouest du territoire iroquois – mais aussi de celle de leurs alliés algonquiens de la région Laurentienne (Algonquins, Attikamekw et Montagnais), qui n’osent plus fréquenter la colonie par crainte des embuscades iroquoises. Les établissements français sans défense deviennent la cible favorite des Iroquois. Entre 1650 et 1653, ils frappent un peu partout entre Montréal et Québec, n’épargnant pas plus les colons qui s’aventurent dans les bois pour chasser que ceux qui travaillent dans les champs. « Les Iroquois ont tant fait de ravages en ces quartiers qu’on a cru quelque temps qu’il fallait repasser en France », écrit soeur Marie de l’Incarnation en 1650. La colonie est aussi en position économiquement précaire. Comme les commerçants autochtones n’osent plus s’aventurer dans la vallée du Saint-Laurent, le produit de la traite des fourrures diminue radicalement à partir de 1650. Sans les revenus de la traite, qui suffisaient presque à eux seuls à subvenir aux besoins de la colonie, la Nouvelle-France n’est plus en mesure de se défendre contre les incursions iroquoises.

En 1653, les Iroquois profitent des circonstances favorables pour négocier une paix à leurs propres conditions avec les Français. Ils exigent que des soldats français viennent dans leurs villages les défendre contre leurs ennemis et que des jésuites construisent une résidence sur leur territoire. Un avant-poste français est donc établi en 1655 à Onondaga, la capitale de la Ligue iroquoise. Pendant trois ans, la paix règne entre les Français et les Iroquois. En 1658 toutefois, les Français changent leur politique envers les Cinq-Nations et abandonnent leur nouvelle mission pour rentrer dans la colonie, résolus à affronter les Iroquois et à leur imposer la paix, par les armes au besoin.

Quand Louis XIV monte sur le trône de France, la situation de la Nouvelle-France change considérablement. En 1663, le jeune roi décide de prendre les choses en main. Il déclare la Nouvelle-France colonie de la Couronne et y envoie le Régiment de Carignan-Salières, qui comprend 1 500 soldats réguliers commandés par Alexandre de Prouville, marquis de Tracy, pour contraindre les Iroquois à faire la paix. Le Régiment débarque à Québec à l’été 1665 et commence à construire une série de forts sur la rivière Richelieu, principale route de pénétration des Iroquois dans la vallée du Saint-Laurent. On organise également deux grandes expéditions contre les Iroquois. La première, qui comprend 300 soldats du Régiment et 200 volontaires des colonies françaises, quitte Québec le 9 janvier 1666. Les résultats sont désastreux. Les soldats sont mal équipés pour une campagne hivernale : la plupart n’ont pas de raquettes ou ne savent pas s’en servir et ils ne sont pas assez habillés pour « un froid qui passe de beaucoup la rigueur des plus rudes hivers de l’Europe ». En outre, l’armée se met en marche en toute hâte, sans attendre ses guides algonquins, qui arrivent en retard au lieu de rassemblement. L’erreur sera fatale aux troupes, qui doivent emprunter des routes qu’ils ne connaissent pas et qui dévient constamment de leur itinéraire. Les soldats ne tardent pas à se perdre. Après avoir erré dans la région du lac Champlain pendant trois semaines, ils arrivent finalement au village hollandais de Schenectady, où ils reçoivent avec reconnaissance l’aide des marchands locaux. Près de 400 soldats sont morts d’hypothermie, de faim et de maladie dans cette expédition de cinq semaines.

Canadien en raquettes

Canadien en raquettes marchant sur la neige pour aller à la guerre, à la fin du XVIIe siècle. C’est la seule illustration contemporaine connue d’un milicien canadien. (Bibliothèque et Archives Canada (C-113193))

Après cette campagne désastreuse, les Français se rendent compte à quel point ils dépendent de leurs alliés autochtones pour faire la guerre en Amérique du Nord. En octobre 1666, ils lancent une seconde expédition contre les villages iroquois. Le corps expéditionnaire comprend cette fois une centaine d’Autochtones en plus des 600 soldats français et 600 volontaires canadiens-français. Ces alliés autochtones servent de guides et ils chassent pour nourrir la troupe. Mieux préparée que la première, cette expédition atteint finalement les villages mohawks après deux semaines de marche. Les Français constatent toutefois avec consternation que les villages sont déserts. Les Mohawks ont en effet préféré battre en retraite plutôt que d’affronter la grande armée française. Les Français doivent se contenter d’incendier les villages et les récoltes avant de rentrer à Québec.

Dès 1663, les Français ont entamé des pourparlers de paix avec quatre des cinq nations iroquoises (les Oneidas, les Onondagas, les Cayugas et les Sénécas). L’arrivée du Régiment de Carignan-Salières accélère les négociations et chacune des quatre nations ratifie un traité en 1665 et 1666. Les Français continuent cependant leurs incursions chez les Mohawks, qui ont obstinément refusé de prendre part aux discussions entamées par le reste de la Ligue. Lorsque les Mohawks constatent que les Français sont capables de les attaquer chez eux, dans leurs villages, ils cèdent et finissent par ratifier le traité de paix à Québec, en juillet 1667. Les Iroquois sont alors en guerre avec les Susquehannahs (Andaste), une nation iroquoienne de Pennsylvanie, et la paix avec les Français leur évite d’avoir à combattre sur deux fronts à la fois.

Le traité de 1667 : La reconstitution de l’alliance franco-autochtone

La paix franco-iroquoise dure 15 ans. C’est une période de prospérité pour la Nouvelle-France. Les Français parviennent à reconstituer leur réseau d’alliances dans la région des Grands Lacs. Depuis la destruction de la Huronie par les Iroquois en 1650, seule une poignée d’intrépides coureurs des bois comme Pierre-Esprit Radisson et Médart Chouard des Groseillers s’aventurait encore dans la région à la recherche de nouveaux partenaires de traite. Après le traité de 1667, la route des Grands Lacs devient beaucoup plus sûre et les voyageurs français ne tardent pas à apparaître dans la région. Les jésuites se mettent aussi en route, à la recherche de nouvelles âmes à convertir. À partir de 1665, ils fondent une série de missions dans les « Pays d’en Haut ». La première, située à Chagouamigon sur le lac Supérieur, est baptisée Saint-Esprit.

Les nations que les Français rencontrent autour du lac Supérieur et du lac Michigan sont presque toutes en guerre avec les Cinq-Nations iroquoises, et occasionnellement l’une contre l’autre. La majorité d’entre elles ont fui leurs terres dans les années 1650 et 1660 et se sont réfugiées plus à l’ouest pour échapper aux Iroquois. Elles sont heureuses de l’arrivée des Français, en qui elles voient des arbitres externes puissamment armés qui peuvent les protéger. Lorsque l’aventurier Cavelier de La Salle visite les Potawatomis pour la première fois dans les années 1670, ceux-ci exposent en ces mots leurs motifs pour s’allier aux Français : « Tu es un des premiers esprits, puisque tu fais le fer, c’est toi qui doit dominer et protéger tous les hommes, loué soit le Soleil qui t’a éclairé et t’a rendu sur notre terre. »

De leur côté, les Français trouvent dans les Autochtones d’excellents partenaires commerciaux et de nouveaux alliés pour défendre la colonie. Fidèles à leur politique de médiation, ils tentent de rétablir la paix entre toutes ces nations (souvent décrites comme ennemies) et de conclure une alliance commerciale et militaire avec elles. Pour les inciter à combattre les Iroquois, les Français commencent à leur donner des présents, s’insinuant dans leurs bonnes grâces au moyen du système autochtone de diplomatie basée sur la distribution de cadeaux. Les Français ne font pas la même erreur qu’avec les Hurons; ils distribuent libéralement les armes à feu en cadeau, autant pour confirmer leur alliance que pour armer leurs nouveaux alliés. L’historien Bacqueville de La Potherie, qui vit dans la colonie à la fin du XVIIe siècle, décrit la formation de l’alliance franco-autochtone : « Les Français […] ont pénétré insensiblement dans leurs pays [celui des Amérindiens] […] l’union s’est cimentée de part et d’autre, on a pris leurs intérêts communs et ils se sont déclarés nos amis : on les a soutenus dans leurs guerres et ils se sont déclarés en notre faveur. »

Le contact prolongé entre les Français et les Autochtones dans la région a de profondes répercussions sur la société canadienne-française et spécialement sur les pratiques militaires. Vers 1650, les colons français commencent à adopter les tactiques de guérilla de leurs alliés afin de contrer les attaques iroquoises plus fréquentes. Lorsqu’ils commencent à se rendre régulièrement dans la région des Grands Lacs et à beaucoup commercer avec les Autochtones, ils perfectionnent ces tactiques. Selon l’historien Arnauld Balvay, dans les années 1680, les Canadiens-Français « se mettent à porter des mocassins, s’allègent pour être plus mobiles et participent à des combats ‘à la sauvage’ aux côtés de leurs alliés amérindiens. De ce métissage résulte la parfaite maîtrise des Canadiens dans l’art de la petite guerre dès la fin du XVIIe siècle ». Quand les Britanniques attaquent Québec en 1690, ils sont défaits par une milice canadienne-française inférieure en nombre qui, selon un chroniqueur contemporain, l’emporte grâce à des tactiques de guérilla :

[Les Canadiens] étaient divisés en plusieurs petits pelotons et attaquaient sans tenir presque d’ordre, et à la manière des Sauvages, ce gros corps [d’Anglais] qui était fort serré. Ils firent plier un premier bataillon et l’obligèrent de regagner la queue. Le feu dura plus d’une heure, nos gens voltigeaient incessamment autour des ennemis, d’arbre en arbre, et ainsi les furieuses décharges que l’on faisait sur eux ne les incommodaient pas beaucoup, au lieu qu’ils tiraient à coup sûr sur des gens qui étaient tous en un corps.

Il ne faut cependant accorder que peu de crédit à l’image romantique – propagée par certains chroniqueurs des XVIIe et XVIIIe siècles et reprise plus récemment par quelques historiens – des miliciens français qui auraient été de féroces guerriers, toujours prêts à se battre à titre de soutien principal des forces françaises en Amérique du Nord. L’historien Jay Cassel a montré que la milice canadienne- française était souvent mal armée et, qu’à part une petite élite, ces miliciens n’ont pris part aux campagnes militaires françaises que rarement et en petits nombres. L’importance de cette milice diminue énormément au XVIIIe siècle, après la création des Compagnies franches de la Marine ou Troupes de la Marine, corps militaire mis sur pied par le ministère français de la Marine et des colonies en 1684. Comme les miliciens, les Troupes de la Marine s’adaptent rapidement aux tactiques de guérilla, qu’ils apprennent de leurs alliés autochtones et qu’ils pratiquent à leurs côtés lorsque le terrain s’y prête.

L’alliance franco-autochtone étend ses ramifications jusque dans la vallée du Saint-Laurent. Dans l’espoir de cimenter la paix, le traité franco-iroquois de 1667 prévoit que les jésuites vont fonder des missions en territoire iroquois. En échange, les Iroquois promettent d’envoyer plusieurs familles se fixer dans la vallée du Saint-Laurent. Des groupes d’Iroquois commencent à émigrer à La Prairie-de-La Magdelaine, mission jésuite non loin de Montréal sur la rive Sud du Saint-Laurent en 1667. L’allure de l’émigration s’accélère après 1675. La majorité des émigrés sont d’anciens Hurons que les Iroquois ont capturés vers 1650 et qui ne désirent pas continuer de vivre chez leurs conquérants. D’autres sont de nouveaux convertis au catholicisme qui veulent fuir les tensions créées par la pratique de leur nouvelle religion et les « désordres » provoqués par l’alcool. Les Français encouragent la migration, autant pour affaiblir les Iroquois que pour rendre la colonie plus sûre :

M. de Courcelle [le gouverneur], qu’on avait soin d’instruire de tout, fut charmé de voir les néophytes iroquois dans le dessein de s’établir parmi les Français. Il comprit que leur nombre augmentant, il s’en pourrait former une peuplade, qui, avec le temps, servirait de barrière contre les cantons [iroquois] mêmes, si la guerre recommençait.

Comme les terres autour de La Prairie-de-La-Magdelaine ne se prêtent guère à la culture du maïs, les Iroquois décident de se déplacer vers la fin des années 1670 et ils se divisent en deux groupes : l’un suit les jésuites à Sault Saint-Louis (Kanawake) et l’autre s’en va à la mission sulpicienne de La Montagne (près du mont Royal). La mission La Montagne déménage à Sault-au-Récollet en 1697, puis au lac des Deux-Montagnes (Kanesatake) en 1721, où elle se trouve toujours aujourd’hui. Ces « Iroquois domiciliés » deviennent les alliés stratégiques des Français, tout comme les Hurons de la région de Québec et les Abénaquis, qui commencent à arriver dans la région de Trois-Rivières en 1675.

D’autres groupes réorganisent également leur réseau d’alliances à la suite du traité franco-iroquois de 1667. Lorsque les Britanniques se rendent maîtres de la Nouvelle-Hollande en 1664, les Iroquois sont coupés de leurs alliés politiques et commerciaux. En 1677, les Iroquois qui sont en sérieuse difficulté dans leur guerre contre les Susquehannahs, concluent avec les Britanniques une alliance analogue au pacte qui les unissait aux Hollandais. Connu sous le nom de « Chaîne d’alliance », ce pacte était un traité d’alliance mutuelle entre les deux alliés en cas de guerre. Il garantissait aussi aux Iroquois l’accès privilégié au marché britannique ainsi qu’un rôle d’intermédiaires dans les relations entre les Anglais et les Autochtones.

Les guerres abénaquises : 1675-1678 et 1687-1697

Tandis que les guerres iroquoises orientent le développement de la colonie française dans la vallée du Saint-Laurent et la région des Grands Lacs, une autre guerre oppose les Mi’kmaq et les Abénaquis en Acadie. Champlain a fondé le premier établissement français dans les Maritimes en 1604 sur l’île Sainte-Croix. L’année suivante, celui-ci a été déménagé à Port-Royal (Annapolis Royal), devenu le centre de la colonie acadienne. À l’époque, la région était habitée par les Mi’kmaq, nation algonquienne qui entretenait des rapports d’hostilité avec les Abénaquis du Maine et du Massachusetts voisins. Vers 1604, les Français ont noué des relations commerciales avec les Mi’kmaq, qui utilisaient des armes françaises comme des pointes de flèches en métal, des épées et même des armes à feu pour combattre les Abénaquis.

Dans les années 1620, toutefois, la situation géopolitique de l’Acadie change rapidement. Après le traité de 1624 entre les Iroquois et les nations de la vallée du Saint-Laurent, les Mi’kmaq et les Abénaquis deviennent la cible de raids iroquois. Ces attaques contribuent à apaiser les tensions entre les Mi’kmaq et les Abénaquis et poussent les Abénaquis à entamer des négociations avec les Français pour conclure une alliance militaire et commerciale. Les premières approches sont faites en 1629, année où un émissaire abénaquis se rend à Québec pour solliciter l’aide de Champlain contre les Iroquois et propose une étroite amitié entre leurs nations respectives. Comme Champlain est alors incapable de fournir aux Abénaquis une aide concrète, l’alliance proposée restera lettre morte jusqu’en 1651, année où le jésuite Gabriel Druillette visitera les Abénaquis pour obtenir leur participation à un front commun contre les Iroquois.

En 1654, l’Acadie tombe aux mains des Britanniques. Les Français ne récupèrent le territoire qu’en 1670 et ils y fondent un nouveau poste en territoire abénaquis, à l’embouchure de la rivière Penobscot (aujourd’hui Castine, Maine). Dans les années qui suivent, les jésuites et les récollets fondent plusieurs missions chez les Abénaquis et les Mi’kmaq, tandis qu’une certaine proportion de la petite et largement masculine population de colons français épouse des femmes autochtones. L’alliance franco-abénaquise, fragile jusqu’alors, se cimente rapidement.

Le baron de Saint-Castin est un bon exemple des liens étroits qui unissent les Français et les Abénaquis au cours de cette période. Jeune soldat arrivé au Canada avec le Régiment de Carignan-Salières, Jean-Vincent d’Abadie de Saint-Castin devient l’amant d’une femme autochtone nommée Pidianske, fille de Madockawando, important chef abénaquis de la nation penobscot. Au départ, les rapports entre Saint-Castin et les Abénaquis sont de nature purement commerciale, mais au bout de quelques années, le baron décide de s’établir chez les Abénaquis, où il acquiert une influence politique considérable.

En 1675, la guerre du roi Philippe (ainsi nommée d’après le nom anglais de Metacom, le chef wampanoag contre lequel les puritains de Plymouth engagent les hostilités) oppose les colonies britanniques de Nouvelle-Angleterre à la plupart des nations algonquiennes de la côte Est de l’Amérique du Nord, y compris les Abénaquis et les Mi’kmaq. C’est l’expansion des colonies britanniques en territoire autochtone qui est à la source du conflit. Celui-ci aboutit à l’extermination de la plupart des peuplades autochtones du Massachusetts et du Connecticut, et à l’exode de milliers d’Abénaquis. Certains se réfugient à Pentagoët avec Saint-Castin et ses alliés, tandis que d’autres partent pour la vallée du Saint-Laurent rejoindre les membres de leur peuple qui se sont retirés à la mission jésuite de Sillery dans les années 1660, après les guerres iroquoises. Les jésuites relatent l’arrivée d’un grand nombre de réfugiés :

Dès le commencement de la guerre que les Abénaquis ont eue avec les Anglais, plusieurs d’entre eux se résolurent de se retirer dans le pays habité par les Français… Deux nations, principalement, à savoir celle qui se nomme des Sokokis et celle des Abénaquis exécutèrent ce dessein et se mirent en chemin vers le commencement de l’été de l’année 1675. Les Sokokis prirent la route des Trois-Rivières où ils se sont habitués et les Abénaquis… se retirèrent en ce lieu appelé Sillery.

Après la guerre du roi Philippe, les Britanniques se mettent à empiéter sur les terres des Abénaquis et des Mi’kmaq. Les colons de la Nouvelle-Angleterre commencent à pêcher au large des côtes de l’Acadie, s’emparent des terrains de chasse des Autochtones et y construisent des forts pour leur défense. En 1687, une autre guerre – souvent baptisée guerre de la Ligue d’Augsbourg – oppose à nouveau les Britanniques à des groupes autochtones. Pendant ce conflit, les Français fournissent aux Abénaquis et aux Mi’kmaq des armes pour combattre les Britanniques, les appuient dans certaines batailles et continuent d’accueillir les réfugiés qui fuient la guerre. La population de Sillery croît si rapidement que la mission devient vite surpeuplée. Un groupe d’Abénaquis, dont les membres arrivent principalement du Maine, s’établit à Sault de la Chaudière près de Québec, puis déménage à l’embouchure de la rivière Saint-François (Odanak) en 1700. Les Abénaquis du Vermont (connus sous le nom de Sokokis) choisissent de relocaliser leur village à Bécancour (Wolinak) sur la rive Sud du Saint-Laurent. Tout comme les missions iroquoises, ces villages abénaquis servent les desseins des Français. Le père Charlevoix rapporte que « le dessein du gouverneur général en faisant cet établissement était d’opposer une digue aux Iroquois, au cas que ces Sauvages se laissassent persuader par les Anglais de recommencer la guerre ». Mais ils servent aussi les intérêts des Abénaquis, en les mettant à l’abri de leurs ennemis du Sud tout en laissant les guerriers abénaquis libres de combattre les colons anglais.

En Acadie, l’hostilité des Autochtones envers les Britanniques persistera jusqu’à la fin du régime français en 1760 et elle sera au coeur de l’alliance franco-autochtone qui durera jusqu’à cette date. En 1697, quand les Britanniques veulent faire la paix avec les Abénaquis, ces derniers expriment clairement leur opposition à l’expansion coloniale britannique et leur attachement aux Français. Le chef abénaquis précise dans les conditions de paix :

- Qu’il [le gouverneur anglais] commença par faire retirer pour toujours les Anglais de leur pays.

- Qu’ils [les Abénaquis] ne voyaient pas sur quel fondement il prétendait être leur maître; que ni lui ni aucun de ses prédécesseurs ne l’avaient jamais été; qu’ils s’étaient donnés de plein gré et sans être contraint au roi de France et qu’ils ne recevraient jamais les ordres d’aucun autre que de lui et de ses généraux.

- Qu’ils ne permettraient jamais aux Anglais d’avoir des habitations sur leurs terres et qu’ils avaient accordé cette permission aux seuls Français.

Reprise des guerres iroquoises : 1684-1701

Après une trêve de 15 ans, les hostilités reprennent entre les Français et les Iroquois en 1680, parce que les Sénécas (la nation la plus à l’ouest de la Ligue) commencent à dépouiller les coureurs des bois français et à attaquer les Illinois, nouveaux alliés des Français. Il est probable que, tout comme dans les années 1640, les Iroquois reprennent la guerre dans le but de faire des captifs et d’accroître leur approvisionnement en fourrures. Ils sont particulièrement irrités toutefois par la politique française de médiation, qui heurte directement leurs ambitions hégémoniques. Une déclaration d’un chef iroquois, consignée par les jésuites en 1670, témoigne de l’ampleur de leur frustration :

Pour qui est-ce que nous prend Onontio [le gouverneur français], dirent-ils ? Il se fâche que nous allions en guerre; il veut que nous mettions bas nos haches, et que nous laissions en repos ses alliés. Qui sont ses alliés ? Comment veut-il que nous les connaissions, puisqu’il prétend prendre sous sa protection tous les peuples que découvrent ceux qui vont porter la parole de Dieu par toutes ces contrées et que tous les jours, selon que nous l’apprenons de nos gens qui s’échappent de la cruauté des feux, ils font de nouvelles découvertes et entrent dans des nations qui ne nous ont jamais été qu’ennemies.

Pendant ce temps, grâce à leur nouvelle alliance avec les Britanniques, les Iroquois ont vaincu les Susquehannahs à la fin des années 1670. Libérés de cette pression et avec l’aide des Britanniques, les Iroquois peuvent désormais reprendre leurs incursions contre les Français et leurs alliés.

Dans cette nouvelle phase du conflit, les alliés autochtones – ceux qui vivent dans les missions de la vallée du Saint-Laurent et ceux de la région des Grands Lacs – jouent un rôle important. Entre autres, ils prennent part à de nombreuses expéditions que les Français organisent contre les villages iroquois. En 1684, quand le gouverneur Le Febvre de La Barre lance une attaque contre les Sénécas, 378 guerriers « indiens domiciliés », dont des Iroquois, des Abénaquis, des Algonquins, des Nipissings et des Hurons de Lorette, accompagnent son contingent de 680 hommes. Environ 1 000 guerriers autochtones de la région des Grands Lacs doivent se joindre à l’expédition, de même qu’une centaine de coureurs des bois français. L’expédition est un échec : souffrant de la fièvre et à court de provisions, les troupes françaises n’atteignent jamais le territoire iroquois. La Barre est contraint de signer avec les Iroquois un traité de paix « déshonorant » pour la Nouvelle-France et il abandonne ses alliés illinois.

Après cet échec, La Barre est rappelé en France. Son successeur, René Brisay de Denonville, soldat professionnel, lance une nouvelle attaque contre les Sénécas en 1687 et, encore une fois, les Autochtones jouent un rôle important dans la campagne. Cette fois, au moins 300 « Indiens domiciliés » et 400 autres Autochtones de la région des Grands Lacs marchent aux côtés des 1 800 miliciens et soldats français. Selon le baron de Lahontan, membre de l’expédition, les guerriers alliés viennent à la rescousse des troupes françaises lorsque celles-ci tombent dans une embuscade des Iroquois :

Nos bataillons furent aussitôt divisés en pelotons, qui courraient sans ordre pêle-mêle à droite et à gauche, sans savoir où ils allaient. Nous tirions les uns sur les autres, au lieu de tirer sur les Iroquois […] Enfin, nous étions tellement brouillés que ces ennemis venaient fondre sur nous la massue à la main, lorsque nos Sauvages, rassemblés, les repoussèrent et les poursuivirent avec tant de chaleur jusqu’à leurs villages, qu’ils en tuèrent plus de quatre-vingts, dont ils rapportèrent les têtes, sans compter les blessés qui se sauvèrent.

L’expédition Denonville, comme celle du marquis de Tracy vingt ans auparavant, n’est qu’une demi-victoire pour les Français. Quand ils atteignent le pays sénéca, les troupes françaises trouvent les villages abandonnés : « Le seul avantage que l’on tira de cette grande entreprise fut de ravager toutes les campagnes, ce qui causa une grande famine parmi les Iroquois, qui leur fit périr bien du monde dans la suite. » Il est plus évident que jamais aux yeux des Français qu’ils ont absolument besoin de leurs partenaires autochtones pour faire la guerre dans les forêts d’Amérique du Nord. « Comme nous ne pouvons détruire les Iroquois avec nos seules forces, affirme Lahontan, nous sommes obligés de toute nécessité d’avoir recours à nos Sauvages alliés. »

Les Iroquois, qui ont jusque-là évité d’attaquer directement la colonie française, ripostent à l’expédition Denonville en lançant un raid à grande échelle contre le village de Lachine, non loin de Montréal, le 5 août 1689. Environ 1 500 guerriers surprennent à l’aube les habitants français encore endormis. Les chiffres ne concordent pas quant au nombre des victimes : ils vont de 200 Français tués et 120 faits prisonniers à des estimations plus conservatrices de 24 Français tués et 70 capturés. Les Iroquois mettent aussi le feu à des granges et à des maisons avant de se retirer pour torturer et faire périr sur le bûcher certains captifs. Dans les années qui suivent, les petites expéditions guerrières iroquoises se multiplient contre la Nouvelle-France, armées et encouragées par les Britanniques, qui sont en guerre avec les Français. Les Iroquois frappent partout – La Chesnaye, île Jésus, Verchères – massacrant ou capturant les habitants.

Dans l’espoir de mettre fin aux raids, les Français ripostent en multipliant les expéditions militaires en territoire iroquois. En janvier 1693, des Hurons de Lorette, des Abénaquis de Sault de la Chaudière ainsi que des Algonquins et des Sokokis de Trois-Rivières accompagnent les soldats français dans une expédition contre les Mohawks. Pour la première fois, les Français ne trouvent pas les villages désertés. Ils réussissent à prendre trois villages par surprise et à faire plus de 300 prisonniers. Cette victoire montre qu’ils commencent à maîtriser les tactiques de guérilla. En 1696, 500 guerriers autochtones et environ 1 600 soldats français et miliciens canadiens organisent une dernière expédition contre des villages onondagas et oneidas. Ils sont commandés par le comte de Frontenac, alors âgé de 74 ans, qui voyage dans les forêts en chaise à porteurs. Cette fois encore, les Iroquois se retirent avant l’arrivée de l’armée et les Français se consolent en détruisant les récoltes et les villages, pratique devenue quasi rituelle.

Si certaines nations autochtones appuient les Français contre les Iroquois, ce ne sont pas des alliées inconditionnelles et elles fixent des limites à leur participation à la guerre. Les Iroquois qui vivent à Sault et à La Montagne ne sont généralement guère enclins à massacrer leurs cousins des Cinq-Nations, avec lesquels ils entretiennent toujours des relations cordiales. Après l’expédition de 1693 contre les villages mohawks, par exemple, les Français ordonnent que les 300 prisonniers soient mis à mort afin qu’ils ne soient pas un fardeau pour le voyage de retour. Toutefois, les quelques Iroquois de Sault Saint-Louis qui sont présents s’y opposent vigoureusement :

Les Sauvages soutenaient qu’ils étaient chargés de prisonniers et l’on ne pût jamais les faire résoudre de leur casser la tête, quoiqu’ils l’eussent promis […] lors de leur départ de Montréal […] Ces sortes de nations ne se gouvernent pas comme les autres, ils promettent volontiers ce qu’on leur demande se réservant à l’exécuter selon que leurs intérêts (qu’ils ne connaissent pas toujours bien) ou leur caprice leur suggère..

Les Iroquois « domiciliés » s’avèrent beaucoup plus utiles comme intermédiaires diplomatiques entre les Français et les Cinq-Nations pour porter les propositions de paix et ramener les contre-propositions.

Les peuples autochtones de la région des Grands Lacs ne combattent pas seulement parce que les Iroquois sont leurs ennemis traditionnels. Ils sont aussi des alliés parce que les Français entretiennent les liens d’amitié par de généreuses distributions annuelles de cadeaux. « On envoyait de gros présents à toutes les nations des Outaouais pour les engager à harceler et divertir les courses de Iroquois » expliquait l’officier français Gédéon de Catalogne. Lorsque le flot de présents se tarit, ces nations, qui sont de plus en plus dépendantes de ces cadeaux pour s’approvisionner en balles et en poudre, sont très mécontentes et l’alliance des nations de l’Ouest avec les Français se désagrège. En 1697, le chef potawatomi Onanguice déplore :

qu’on leur promettait [aux Amérindiens] ordinairement beaucoup plus qu’on n’avait apparemment dessein de leur tenir; qu’on les avait souvent assurés de ne les point laisser manquer de munitions et qu’il y avait plus d’un an qu’on ne leur en avait fourni aucune; que les Anglais n’en usaient pas de même avec les Iroquois et que si l’on continuait à les abandonner de la sorte, ils ne paraîtraient plus à Montréal.

Ce ne sont pas des menaces en l’air, car les peuples autochtones de la région des Grands Lacs négocient secrètement avec les Iroquois pour mettre fin à la guerre et se joindre à la Chaîne d’alliance. Ainsi, les autorités canadiennes affirment en 1696 que de telles négociations sont en cours entre les Iroquois, les Hurons et vraisemblablement d’autres nations :

La plupart des nations [de la région des Grands Lacs], du moins les Hurons, ennuyés de prendre nos intérêts, reçurent agréablement les députés des Iroquois. La politique [des Iroquois] qui ne se rebutaient point de nuls obstacles qui survenaient dans toutes leurs tentatives, fut si grande qu’ils s’insinuèrent adroitement dans l’esprit de plusieurs de nos Alliez [sic], qui jusqu’alors avoient fait paraître beaucoup d’empressement pour nos intérêts. Ils commencèrent à tenir leurs Conseils en secret sans le communiquer au Commandant de Michilimakinak, et ils recevaient les Colliers des Iroquois.

Malgré ces manoeuvres diplomatiques, les alliés de l’Ouest jouent un rôle important dans la guerre franco-iroquoise. Selon l’historien Gilles Havard, ils sont le principal facteur dans la défaite des Iroquois à la fin des années 1690. Ils multiplient les raids contre les Iroquois en groupes comprenant généralement plusieurs douzaines ou même une centaine de guerriers. Les autorités coloniales rapportent qu’en 1692 seulement, « toutes les nations d’en haut […] avaient plus de 800 hommes détachés en différents petits partis qui tous les jours étaient aux portes des villages des Iroquois ou qui les harcelaient dans leurs chasses ». Ces tactiques « les incommodent à un point qu’on ne saurait exprimer ». L’historien Bacqueville de La Potherie, qui se trouve dans la colonie à la fin du XVIIe siècle, écrit des nations de la région des Grands Lacs :

Dès que ces nations quitteront nos intérêts ce sera une catastrophe dans le Canada. Ils en sont le soutien et le bouclier, ce sont eux qui tiennent les Iroquois en bride dans tous leurs partis de chasse qu’ils sont obligés de faire hors de chez eux pour pouvoir subsister. Bien plus ils portent jusques dans le centre de leur pays le fer et le feu.

Les raids des nations des Grands Lacs, ainsi que des épidémies désastreuses, réduisent la population iroquoise de moitié entre 1689 et 1697. En outre, lorsque le traité de Ryswick met fin à la guerre entre les Français et les Britanniques en 1697, les Iroquois perdent l’appui de leurs alliés britanniques dans leur guerre contre la Nouvelle-France. Isolés, affaiblis et alarmés par la puissance militaire croissante des Français, qui ont porté la guerre jusqu’à la plupart de leurs villages, les Iroquois signent la Grande paix de Montréal le 4 août 1701. Les historiens ont longtemps prétendu que les Iroquois avaient été forcés d’accepter les conditions dictées par les Français. Certains écrivains, comme Francis Jennings et William Eccles, ont même affirmé que la Grande paix pouvait être assimilée à une reddition des Iroquois. Mais en fait le traité de 1701 est essentiellement un compromis entre les Français et les Iroquois. Dans les négociations de plus de cinq ans qui ont conduit à la signature du traité, les Iroquois ont arraché d’importantes concessions aux Français. Ils ont entre autres exigé que le gouverneur français s’engage à les défendre si les peuples autochtones de la région des Grands Lacs continuaient leurs raids contre eux. Le gouverneur a accepté, en précisant toutefois qu’avant d’engager des troupes dans un conflit, il chercherait à obtenir par voie diplomatique réparation raisonnable pour la victime de l’attaque. En échange de cet engagement, les Iroquois ont promis de rester neutres dans un éventuel conflit franco-britannique.

Les guerres des Renards : 1712-1714 et 1730-1735

Expédition contre les Iroquois, 1695

On voit ici le comte de Frontenac, gouverneur de la Nouvelle-France encore actif à l’âge de 74 ans, qui se fait transporter en canot au cours de l’expédition qu’il a menée contre les Iroquois en 1695. (Bibliothèque et Archives Canada (C-6430))

Les guerres autochtones continuent de jouer un rôle décisif dans l’histoire militaire de la Nouvelle-France, même au cours des périodes de paix entre la France et la Grande-Bretagne au XVIIIe siècle. La guerre des Renards est un bon exemple d’un conflit qui a contribué à la fois à réaffirmer et à compromettre l’alliance franco-autochtone. Les Renards vivent au sud-est du lac Michigan, sur la rivière à laquelle ils ont donné leur nom (Fox River). Leur premier contact avec les Français date de la fin des années 1660. À l’époque, leur nation entretient des rapports d’hostilité avec de nombreux alliés des Français. Pendant une quarantaine d’années toutefois, des personnages influents, comme le célèbre coureur des bois et commandant de fort Nicolas Perrot, sont en mesure de s’interposer entre ces nations pour maintenir la paix. En 1710, les Renards déménagent leur village près du fort français de Détroit, où une collectivité autochtone hétérogène est déjà rassemblée. D’anciennes querelles ressurgissent alors qui sont envenimées par l’attitude arrogante des Renards envers leurs nouveaux voisins. Les tensions entre les différentes nations s’exacerbent rapidement et, en 1712, un groupe d’Odawas attaque les Mascoutens, fidèles alliés des Renards. Les Mascoutens se réfugient à Détroit parmi les Renards, qui prennent leur défense et organisent une contre-attaque contre les Odawas. La plupart des nations de la région (Hurons, Miamis, Illinois, Potawatomis…) joignent leurs forces à celles des Odawas pour assiéger les Renards et les Mascoutens. Ces derniers sollicitent à plusieurs reprises l’aide du commandant français du fort de Détroit, qui refuse de la leur accorder. Au cours du siège de 19 jours, près de 1 000 Renards et Mascoutens sont tués ou faits prisonniers par les alliés.

Dans les années suivantes, les alliés autochtones de la France demandent fréquemment au gouverneur, Philippe de Rigaud de Vaudreuil, d’envoyer des soldats vers l’ouest pour les aider à « détruire » les Renards. Vaudreuil, dont le peuple est en guerre avec les Britanniques à l’époque, tente d’abord de désamorcer le conflit par la médiation, en proposant à ses alliés que « si […] le Renard vous demandait la paix, je crois qu’il serait plus à propos de lui accorder que de faire une guerre qui durera peut être [sic] longtemps, et causera bien des peines et des pleures dans vos villages ». Mais les Renards ont tôt fait de reprendre leurs raids contre les alliés, spécialement les Illinois, et contre les coureurs des bois français. Les autorités canadiennes sont donc forcées d’envoyer des troupes vers l’ouest dans l’espoir d’intimider les Renards récalcitrants. En 1716, environ 450 soldats français et 350 guerriers autochtones commandés par Louis Laporte de Louvigny, un officier des Troupes de la Marine, se rendent jusqu’au Wisconsin, où ils attaquent le principal village renard. Louvigny rapporte qu’« après trois jours de tranchée ouverte, soutenu d’un feu continuel de fusiliers, de deux canons et d’un mortier à grenade, ils [les Renards] se sont vus réduits à demander la paix quoiqu’ils fussent cinq cent hommes de guerre dans le fort qui faisaient beau feu et plus de trois mil femmes ».

Même si Louvigny affirme en 1716 avoir « laissé ce pais-là dans une entière paix », les Renards continuent leurs raids contre les Illinois et les Français. Conscients que « la guerre avec les Sauvages, ne convient point à la colonie dans l’état où elle est, sans troupes, ni sans argent », les Français tentent à nouveau d’avoir recours à la diplomatie pour rétablir la paix dans la région des Grands Lacs. Leurs efforts se butent systématiquement au refus des Autochtones de cesser les hostilités. Par conséquent, « après avoir tenté [sans succès] les voies de la douceur », les Français décident dans les années 1720 de « détruire entièrement » et d’« exterminer » les Renards. En 1730, alors que les Renards sont en route pour se réfugier chez les Iroquois, ils sont interceptés par un groupe de guerriers illinois, qui engagent le combat et les forcent à se terrer dans un fort de fortune. Les Illinois sont vite rejoints par des Autochtones de presque toutes les nations de la région des Grands Lacs, ainsi que des Iroquois et des Hurons vivant dans les missions et les Sauks et les Weas, anciens alliés des Renards. En tout, près de 1 100 combattants (dont seulement 100 Français) se rassemblent pour assiéger les Renards. Ceux-ci essaient à plusieurs reprises de négocier, mais le commandant français, Robert Groston de Saint-Ange, refuse. Après plus d’un mois de siège, les Renards tentent de s’échapper à la faveur d’une nuit de tempête, mais leurs ennemis ont tôt fait de les intercepter et ne font pas de quartier. À la fin de la bataille, plus de 500 Renards gisent morts et de nombreux autres sont capturés; les captifs seront soit envoyés en France pour y être emprisonnés, soit torturés, soit adoptés par leurs ennemis.

En 1735, une dernière campagne française est montée contre les Renards. Aux yeux des alliés de l’Ouest toutefois, ceux-ci ont été assez punis pour leur arrogance et leur hostilité envers leurs voisins et la détermination des Français d’anéantir le peuple renard paraît excessive et déplorable. La plupart des nations refusent de combattre aux côtés de l’armée française, préférant « vivre en paix et chasser pour [nourrir] leurs femmes et leurs enfants ». Les quelques guerriers autochtones qui accompagnent les 84 Français en Iowa (majoritairement des Iroquois « domiciliés ») refusent de combattre une fois rendus à destination, ce qui cause l’échec de l’expédition. Dans une lettre au ministre des Colonies, le gouverneur de l’époque, Charles de La Boische de Beauharnois, explique en ces termes les mobiles du peuple autochtone :

Vous pouvez croire, Monseigneur, que les Sauvages ont leur politique comme nous la nôtre, et qu’ils ne sont pas bien aise de voir détruire une nation, dans la crainte d’avoir leur tour. Ils font paraître aux François beaucoup d’ardeur et agissent tout autrement, nous en avons une preuve récente chez les Outaouais, qui ont demandé grâce pour les Sakis, quoiqu’ils eussent leurs intérêts pour venger la mort de leurs gens et de leur grand chef.

Le gouverneur ajoute : « Les Sauvages en général craignent beaucoup les Français, mais ils ne les aiment point et tout ce qu’ils leur font paraître n’est jamais sincère.»

Lectures connexes

CHARTRAND, René, Le patrimoine militaire canadien : Tome I (1000-1754), (Montréal : Art Global, 1993).

RAY, Arthur J., I have lived here since the world began: an illustrated history of Canada’s Native People, Rev. ed., (Toronto: Key Porter Books, 2005).

TRIGGER, Bruce G., Les enfants d’Aataentsic : L’histoire du peuple huron, (Montréal : Libre Expression, 1991).