Les rapports se transforment : 1815-1902

La fin de la guerre de 1812 clôt une époque de l'histoire canadienne. À compter de 1815, les peuples autochtones de l’Est du pays, submergés par l’afflux d’immigrants, voient rapidement décliner leur influence militaire et politique. Le nombre d’Européens dans la population du Haut-Canada passe de 60 000 avant 1812 à plus de 400 000 dans les années 1830, alors que la maladie continue de décimer la population autochtone. Forts de cette nouvelle réalité démographique, les résidants européens commencent à se désintéresser du potentiel militaire des contingents tribaux ou nationaux de guerriers autochtones. Les autorités coloniales britanniques commencent à voir les autochtones comme une source de problèmes administratifs plutôt que comme d’éventuels alliés militaires. On assiste au XIXe siècle à une profonde transformation des rapports que les Britanniques, et plus tard les Canadiens, entretiennent avec les peuples autochtones.

Hommes anishinabeg à Coldwater (région du lac Simcoe) en 1844.

Plusieurs centaines d’Anishinabeg à beaucoup d’endroits un peu partout dans le Haut-Canada, notamment des groupes au nord et à l’est de Toronto, se sont mobilisés à l’appui des forces de la Couronne à de nombreuses occasions, de 1830 à 1840. (Aquarelle de Titus Hibbert Ware (Metropolitan Toronto Library T 14386))

Nicholas Vincent Isawahoni, chef huron, tenant une ceinture wampum, 1825.

Tout au long du XIXe siècle et pendant une bonne partie du XXe siècle, en temps de paix comme en temps de guerre, les groupes autochtones sont restés inébranlablement fidèles à l’idée établie de leur relation unique avec la Couronne, même si le gouvernement colonial ou, par la suite, le gouvernement du Dominion ne voulait pas ou ne pouvait pas maintenir ce lien. (Bibliothèque et Archives Canada (C-38948))

L’expansion graduelle de l’autorité impériale et de la colonisation à l’Ouest et au Nord constitue un autre important processus historique en cours. Cette expansion se fait progressivement, à la faveur de la traite des fourrures et sous l’égide de la Compagnie de la Baie d’Hudson, qui régit à distance et avec une certaine indifférence les territoires pour lesquels elle jouit d’un monopole commercial, à savoir la Terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest (la majeure partie de l’Ouest et du Nord du Canada en réalité). Dans les faits, les Autochtones vivent comme ils le désirent, assujettis aux seules réalités politiques, sociales et militaires de la traite des fourrures. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, cette présence discrète est peu à peu remplacée par la colonisation de la côte du Pacifique et des Prairies. L’extension du contrôle administratif et de l’autorité de l’État dans la région à compter de 1869 a des conséquences encore plus grandes pour les Autochtones de l’Ouest et du Nord. La Compagnie de la Baie d’Hudson cède alors le contrôle de la Terre de Rupert au gouvernement du nouveau dominion, ce qui fait passer plus de 100 000 Autochtones sous l’autorité d’Ottawa. À l’aube du XXe siècle, l’emprise étatique sur les peuples autochtones est solidement établie de l’Atlantique au Pacifique.

La consolidation de la mainmise britannique, et plus tard canadienne, sur le Nord du continent est graduelle et modifie le statut des peuples autochtones : autrefois alliés indépendants, ceux-ci deviennent pupilles de la Couronne. Les traités signés entre les nations autochtones et les autorités impériales/coloniales jouent un rôle capital dans cette transformation. La signature de traités, inaugurée par la Proclamation royale de 1763, commence à se généraliser après la Révolution américaine, parce que les autorités impériales veulent obtenir des Mississaugas des terres pour y établir les Loyalistes de l’Empire-Uni et des Loyalistes autochtones comme les Six-Nations. Les traités sont importants pour les deux parties, car ils permettent de régler les litiges au sujet des terres et des ressources avant qu’ils ne dégénèrent en conflits entre Autochtones et colons. Les premiers traités de cession de territoire sont habituellement des ententes ponctuelles pour troquer des terrains contre de l’argent ou des marchandises. On assiste cependant, dans la première moitié du XIXe siècle, à une évolution formelle de ces ententes, évolution qui aboutit aux traités Robinson-Huron et Robinson-Supérieur signés avec les Ojibways (Anishnaabeg) en 1850. Les traités subséquents s’inspirent de ce modèle et prévoient généralement une extinction de ce qu’on désigne aujourd’hui sous le nom de « titre ancestral » à l’égard d’une vaste étendue de territoire traditionnellement occupée. En échange, la Couronne accepte de verser à perpétuité de petites rentes à chaque membre d’une bande, de garantir des droits de chasse et de pêche dans toutes les terres cédées et de réserver pour chaque bande une étendue de terrain de propriété commune qu’on baptisera « réserve ». Dans les 11 traités recensés qui sont signés dans le Nord-Ouest entre les années 1870 et le début du XXe siècle, le gouvernement fait de nouvelles concessions aux habiles négociateurs autochtones, s’engageant notamment à fournir soins médicaux, enseignement et soutien pour la transition vers l’agriculture.

Canotier solitaire sur le fleuve Saint-Laurent, avec en arrière-plan le moulin à vent et le fort Wellington, v. 1840.

Les Autochtones étaient spécialistes des activités de navigation fluviale et côtière en petites embarcations. L’une des principales tâches des milices des Premières nations en 1837-1838 consistait à patrouiller dans les eaux frontalières du Bas et du Haut-Canada. En plus de signaler les activités suspectes, les Autochtones s’employaient à appréhender les déserteurs des garnisons de l’Armée britannique. Tandis que les déserteurs se révélaient un perpétuel problème pour les commandants militaires, les primes versées pour leur capture constituaient une source de revenu occasionnelle, mais stable pour les membres des Premières nations établis près des avant-postes britanniques. (Bibliothèque et Archives Canada (C-11863))

Le cantonnement dans les réserves indiennes signifie la transformation de peuples libres en pupilles de l’État, même si la création des réserves devait, en principe, être une mesure de protection. En pratique toutefois, les réserves deviennent des laboratoires sociaux où l’on s’emploie à inculquer aux habitants la langue et les valeurs du christianisme et du monde occidental. En 1876, le passage au statut d’administrés est officialisé dans un texte législatif canadien, l’Acte des Sauvages. Dès lors, les administrateurs canadiens des Affaires des Sauvages font de plus en plus ouvertement pression en faveur de l’assimilation qui, à leurs yeux, est la solution logique à ce qu’ils appellent le « problème indien ». Pourtant, même si les rapports entre les peuples autochtones et l’État eurocanadien ont bien changé depuis 1815, un lien militaire subsiste.

Les rébellions

Ce lien militaire est renouvelé en 1837-1838, lorsque les peuples autochtones du Haut et du Bas-Canada décident, pour la plupart, soit de rester neutres, soit de soutenir activement les Britanniques pour réprimer la rébellion dans les deux provinces. Ces soulèvements politiques violents éclatent après des années de turbulence de la part de minorités véhémentes d’agitateurs des deux provinces à la rhétorique de plus en plus incendiaire. Il s’agit dans chaque cas de réformateurs radicaux, baptisés patriotes dans le Bas-Canada, qui réclament l’élimination des systèmes administratifs non démocratiques entachés de népotisme pour les remplacer par des gouvernements républicains comme celui des États-Unis. Les affrontements sont plus violents dans le Bas-Canada, en partie parce qu’on y retrouve des dimensions religieuse et ethnolinguistique qui sont absentes dans le Haut-Canada.

Le premier acte de rébellion ouverte est posé le 4 novembre 1837 dans le Bas-Canada. Une troupe de 75 patriotes commandée par Joseph-Narcisse Cardinal, qui cherche à se procurer des armes, est mêlée à une échauffourée avec des Mohawks de Caughnawaga (aujourd’hui Kahnawake). Dans son ouvrage intitulé Rébellion : le soulèvement patriote de 1837 au Bas-Canada, Joseph Schull relate ainsi les événements :

Une Amérindienne qui cherchait sa vache perdue avait vu le groupe approcher et elle était allée en toute hâte prévenir le chef. Elle le trouva à la messe, le prévint et l’église se vida instantanément. Quant les patriotes s’avancèrent sur le chemin à l’entrée du village, les Amérindiens dissimulés dans les bois des deux côtés de la route les attendaient de pied ferme. Le chef amérindien s’avança seul, grave et désireux de savoir quel était le but de cette visite non annoncée. Sur le même ton solennel, Cardinal répondit que les patriotes avaient besoin d’armes. De quelle autorité, demanda le chef, se réclamait-il pour faire une telle demande? « De ceci! », dit Cardinal, sortant de sa poche un pistolet qu’il pointa sur la tête du chef.

Ce fut son dernier geste guerrier. D’un coup rapide de la main, le chef écarta l’arme pointée vers lui. Des cris de guerre à figer le sang rompirent le calme du dimanche et une centaine de guerriers armés encerclèrent rapidement les patriotes. Des soixante-quinze membres de l’expédition, onze seulement réussirent à s’échapper, mais le chef disposa promptement des autres […] Au milieu de la matinée, ils traversèrent à Lachine pour livrer soixante-quatre insurgés à la cavalerie volontaire…

Village indien à Saint-Régis.

Les Iroquois et d’autres groupes des Premières nations, notamment ceux de Saint-Régis (Akwesasne), Kahnawake et Kanesatake, qui souhaitaient eux aussi assurer la stabilité du gouvernement de la Couronne, ont appuyé la cause des Loyalistes au cours des rébellions dans le Bas-Canada. (Aquarelle de W.H. Bartlett (collection du musée McCord, Université McGill))

Dans les semaines qui suivent, on assiste dans le Bas-Canada à une escalade de la violence, qui débute dans les rues de Montréal par des bagarres entre des groupes de patriotes, appelés Fils de la Liberté, et les Loyalistes du Doric Club. La Riot Act (loi sur les émeutes) est proclamée et les troupes britanniques ne tardent pas à rétablir l’ordre, mais l’agitation est de plus en plus vive dans les campagnes et un conflit ouvert semble imminent. Le 16 novembre, les pouvoirs publics lancent des mandats d’arrêt contre 26 chefs patriotes. Les troupes régulières britanniques se heurtent aux rebelles dans un premier engagement important à Saint-Denis le 23 novembre. Elles sont forcées de se replier, mais elles remportent une nette victoire à Saint-Charles deux jours plus tard et, à la mi-décembre, elles écrasent une troupe rebelle à Saint-Eustache, ce qui met effectivement fin à la rébellion du Bas-Canada une semaine à peine après le début du soulèvement dans le Haut-Canada. Dans cette dernière province, le principal incident (affrontement serait un mot trop fort) est la rencontre qui frise le ridicule entre rebelles et Loyalistes à un endroit situé non loin des actuelles rues Yonge et Dundas à Toronto. Les rebelles, commandés par William Lyon Mackenzie, marchent vers le sud au début de décembre pour s’emparer de la capitale provinciale. On assiste alors à une sorte de tragi-comédie : dès les premiers coups de feu, les hommes des deux camps tournent les talons et s’enfuient avant de s’affronter à nouveau non loin de la taverne Montgomery (à quelques kilomètres au nord) dans une escarmouche qui fait une douzaine de morts et deux fois plus de blessés chez les rebelles. Ailleurs dans le Haut-Canada, le sort de la rébellion se joue en quelques brefs épisodes relativement mineurs, à savoir : la dispersion rapide (sans combat) des rebelles du district de London; la capture par les rebelles de l’île Navy, dans la rivière Niagara; la bataille dite de Short Hills, à St. John’s, sur l’escarpement du Niagara à l’ouest de Thorold; la capture et l’incendie, par les Loyalistes blancs, du vapeur américain Caroline, qui ravitaille les rebelles de l’île Navy; et des raids avortés sur l’île Pelée et sur Windsor.

Le gouvernement compte sur le soutien des communautés autochtones dans la crise. Une directive expédiée en novembre 1838 par John Macaulay, secrétaire de l’administration civile pour le Haut-Canada, exige les mesures suivantes de la part des fonctionnaires de la colonie :

[Traduction]

Le lieutenant-gouverneur ayant pris connaissance de l’existence, à l’intérieur de la frontière américaine, d’une importante organisation visant à envahir leur [sic] province, j’ai reçu l’ordre de vous prier d’amener les Indiens de votre secteur à se tenir prêts au combat et à agir promptement et efficacement sous votre commandement au moindre avertissement qui pourrait vous être communiqué d’une invasion par un ennemi étranger ou d’une insurrection en instance d’aide étrangère, dans toute partie de la province.

Les Autochtones, on le comprendra, ne sont pas tous très chauds à l’idée de participer aux batailles des Blancs. À la mission St. Clair (aujourd’hui Sarnia, en Ontario), les disciples de Pazhekezhikquashkum déclarent :

[Traduction]

… nous considérons que le mieux est de nous asseoir en fumant nos pipes et de laisser ceux qui aiment la poudre et les balles livrer leurs propres batailles. Nous avons consulté, il y a quelque temps, les Indiens qui nous entourent et nous avons tous convenu de rester tranquilles; nous espérons que tous les Indiens en feront autant, car nous n’avons rien à gagner et tout à perdre en combattant […] Serions-nous assez stupides pour nous laisser entraîner dans une guerre contre les Blancs d’un parti ou de l’autre, nous n’en serions encore que plus détestés de ces derniers. Nous nous contenterons de remarquer que personne ne peut nous obliger à aller nous battre pour quelque camp que ce soit; nous mentionnons ce fait afin que, si l’on vous y invitait, vous sachiez que vous êtes des hommes libres et que vous n’êtes assujettis à personne qui ait l’autorité de vous obliger à prendre les armes.

Certains Loyalistes craignent néanmoins que les Indiens, même s’ils ne se joignent pas aux rebelles, se soulèvent pour leur propre compte. Les rumeurs vont bon train. « On nous rapporte que 400 Indiens ont attaqué Toronto et massacré plusieurs habitants […] cela semble sans fondement » [traduction], écrit Catherine Parr Traill dans son journal du 7 décembre.

« Donne-moi beaucoup rhum, soldat du Govneu »

Prévoyant les conséquences probables pour leurs peuples respectifs dans l’éventualité où les réformistes prendraient le pouvoir – notamment l’annexion possible par les États-Unis les membres des Premières nations et les Noirs étaient disposés à appuyer le maintien au pouvoir du gouvernement de la Couronne dans le Haut-Canada au cours des rébellions de 1837-1838. Ce faisant, ils sont devenus l’objet d’attaques racistes de la part des propagandistes réformistes. (Bibliothèque et Archives Canada (C-40831))

En fait, la majorité des Autochtones préfère le gouvernement en place et redoute les effets qu’une république à l’américaine pourrait avoir sur leur situation et leur bien-être. C’est ce qui explique les nombreux contingents autochtones qui offrent leur appui aux autorités britanniques et aux commandants de milices loyalistes des deux Canadas. Un jour environ avant la bataille de Saint-Eustache, alors qu’il semblait encore que les combats pourraient être beaucoup plus violents, environ 200 Mohawks de Caughnawaga rejoignent les forces loyalistes aux environs de Montréal et de Lachine. « Tous les guerriers de Caughnawaga traversaient pour rejoindre la brigade de Lachine » [traduction], se rappelle John Fraser, l’un des Blancs de la brigade. « L’arrivée des guerriers indiens est saluée par des cris de bienvenue de la […] troupe de bénévoles » [traduction]. Les Iroquois de la rivière Grand, commandés par William Johnson Kerr, et des Mohawks de Tyendinaga (Deseronto), conduits par John Culbertson, aident à repousser les rebelles de l’intérieur et les « patriotes » venus des États-Unis. Kerr relate fièrement que « les guerriers indiens ont répondu avec empressement et se sont joints à leurs frères de la milice pour défendre le pays, ses lois et ses institutions, à une époque où il n’existait pas de troupes régulières dans le pays […] qu’il soit dit, à leur honneur, qu’il n’y avait parmi eux ni Indiens radicaux ni Indiens rebelles. » [traduction] Tyendinaga offre de fournir assez d’hommes pour former une compagnie de fusiliers, mais on ne sait pas avec certitude aujourd’hui si cette compagnie a réellement été créée. Anthony Manahan, officier de la milice, écrit au colonel James FitzGibbon en ces termes : « une bande d’Indiens qui est ici avec le chef John Culbertson […] a exprimé le souhait de se joindre à mon régiment en tant que compagnie de fusiliers volontaires dont Culbertson serait le capitaine. […] Je vous prie d’accorder une attention favorable à cette idée d’une compagnie de fusiliers indiens. Une telle compagnie ferait davantage qu’un régiment d’infanterie régulière pour réprimer les troubles, à cause de la terreur qu’ils [les guerriers indiens] inspirent. » [traduction]

Sir George Arthur, qui succède à Francis Bond Head au poste de lieutenant-gouverneur du Haut-Canada, expédie ensuite à lord Glenelg, secrétaire aux Colonies en Angleterre, une lettre qui explique et justifie le recours aux guerriers autochtones :

[Traduction]

À plus d’une reprise depuis l’automne dernier, les Indiens ont été invités à se porter à la défense du Pays. L’hiver dernier, ils ont fourni un fort contingent pour protéger la frontière du Niagara qui était menacée par une force armée considérable, constituée de réfugiés canadiens et d’aventuriers américains qui s’étaient emparés de l’île Navy; et à cette occasion, de même qu’à chaque fois que leurs services eurent été requis par mon prédécesseur, leur conduite a été tout à fait irréprochable.En faisant appel à leurs services en juin dernier, j’avais pour objectif principal de couper les communications entre le groupe d’insurgés et de bandits, en armes à Short Hills, et la partie désaffectée des districts de London et de Talbot, et d’intercepter tous les fugitifs. Les Indiens furent ainsi employés à une tâche qui leur convenait particulièrement bien […]

Les guerriers de ces tribus, qui répondirent rapidement à mon appel, étaient dirigés par des chefs qui appliquèrent volontiers mes recommandations formelles concernant le maintien d’un ordre rigoureux et l’observance scrupuleuse des lois de la guerre civilisée.

Vingt-sept (27) soldats et près de 300 rebelles sont tués au cours de la campagne du Bas-Canada, et un nombre bien inférieur dans la rébellion du Haut-Canada. En tout, plus d’une douzaine de rebelles sont envoyés au gibet et des douzaines d’autres sont bannis et expédiés dans la colonie pénitentiaire britannique de Van Diemen’s Land (l’actuelle Tasmanie), au large de la côte Sud-Est de l’Australie. Tous ces hommes, ainsi que certains des principaux leaders qui se sont enfuis aux États-Unis, finiront par recevoir leur pardon. Tout compte fait, la participation des guerriers autochtones aux combats est limitée, mais les Britanniques aussi bien que les Loyalistes sollicitent leur aide. Ces rébellions avortées au Canada réaffirment, quoique modestement, les liens militaires.

La milice

En dépit de la stabilité et de la paix relatives qui règnent au Canada pendant le reste du XIXe siècle, la dimension militaire n’est jamais absente. Celle-ci est évidente dans les traités que la Couronne négocie avec les peuples autochtones de l’Ouest. Ces derniers sont incités à cesser tous les combats avec les Européens ou les autres nations autochtones et à vivre en paix. Fait d’importance, plusieurs groupes autochtones craignent que la signature d’un traité ne les oblige à combattre pour la Couronne. Le négociateur de la Couronne, Alexander Morris, assure les Saulteux lors de la négociation du Traité 3 (aussi connu sous le nom de Traité de l’angle Nord-Ouest) en 1873 que « les Anglais n’entraîneront jamais les Indiens à l’extérieur du pays pour combattre à leurs côtés » [traduction]. De même, à Fort Pitt en 1876, les Cris reçoivent l’assurance suivante : « Vous demandez de ne pas être obligés de combattre en cas de guerre. J’ai confiance qu’il n’y aura pas de guerre, mais s’il devait y en avoir une, je pense que la Reine vous laisserait à l’écart. Je suis certain qu’elle ne demanderait pas à ses enfants indiens de combattre pour elle, sauf si ceux-ci le désirent. » [traduction] Ces assurances verbales vont s’avérer importantes lors des crises de la conscription des deux guerres mondiales au XXe siècle. À l’époque, ces exemples montrent que les capacités militaires des guerriers autochtones, bien que latentes, demeurent pertinentes, tant pour les Autochtones que pour l’État.

Épreuve ferrotypique colorée de Cornelius Moses

Cornelius Moses, membre de la bande de la rivière Grand, du Delaware, a aidé à mettre sur pied une Garde territoriale afin d’assurer la défense du territoire lors de l’incursion des Fenians de 1866, à Ridgeway, dans le Canada-Ouest. Toutefois, les efforts déployés par la suite pour que cette garde devienne officiellement une compagnie de la milice volontaire demeureront vains pendant un autre quart de siècle.Au milieu du XIXesiècle, les autorités coloniales dans certaines régions ont d’abord nourri des soupçons au sujet des Autochtones qui cherchaient à s’organiser sur le plan militaire, bien que le mouvement de milice volontaire à l’époque de la Confédération ait effectivement eu des partisans et des défenseurs au sein de collectivités particulières entretenant de solidesliens avec les Loyalistes de l’Empire-Uni. Ces défenseurs ont refait surface au cours de la guerre d’Afrique du Sud et de la Première Guerre mondiale, réclamant des unités entièrement composées de Canadiens autochtones. ( Collection J. Moses)

Toutefois, ni le gouvernement impérial ni le gouvernement canadien ne définissent officiellement de rôle ou de structure pour les peuples autochtones dans l’établissement de la défense du Canada au XIXe siècle. En 1855, l’ancienne milice sédentaire non rémunérée est tombée en désuétude et le gouvernement des deux Canadas (l’Acte d’Union a réuni en 1840 le Haut et le Bas-Canada, devenus le Canada-Est et le Canada-Ouest) estime nécessaire d’adopter une nouvelle Loi de la Milice qui conserve le principe d’un service militaire universel non rémunéré auquel on peut avoir recours en cas d’urgence, mais crée aussi une nouvelle milice active ou volontaire, forte de 5 000 hommes équipés par le gouvernement et rémunérés 10 jours par année pour s’entraîner. Face à la menace de l’expansionnisme américain, le gouvernement canadien ne tarde pas à doubler l’effectif autorisé. Pourtant, à part quelques exemples locaux de petites unités de milice autochtones, il n’existe au Canada rien d’équivalent aux unités d’éclaireurs ou aux unités régulières autochtones séparées qu’on retrouve aux États-Unis. Cela s’explique en partie par les conflits qui sont plus rares dans l’Ouest canadien, de sorte que le besoin de telles forces y est moins grand.

La place limitée des guerriers autochtones dans la milice tient aussi à la structure et au rôle de cette organisation dans la société canadienne de l’ère victorienne. Après la réorganisation et l’expansion de la milice active, servir dans la milice devient de plus en plus à la mode et l’appartenance aux nouvelles unités ne tarde pas à être un symbole de statut social. Devenues des sortes de clubs réservés aux hommes, les unités rivalisent les unes avec les autres dans des compétitions de tir et de drill. On attend souvent des hommes qu’ils fassent don de leur solde à leur unité, qui s’en sert pour faire l’achat de trophées et de décorations ou pour organiser des dîners régimentaires. En 1862, les colonies des Maritimes emboîtent le pas, « de sorte que l’on voit bientôt 18 000 miliciens défiler joyeusement pendant leurs temps libres dans les cités et villes de toute l’Amérique du Nord britannique » [traduction]. Les mots clés sont ici « cités et villes ». Il n’y a que peu d’unités rurales; il existe bien sûr des compagnies dans différents villages, mais la plupart ont la taille d’un bataillon et on les retrouve dans les centres populeux, où il est plus facile de réunir un grand nombre d’hommes. Cette organisation urbaine élitiste tend à marginaliser la participation des Autochtones, dont les collectivités sont surtout rurales. Elle montre aussi que l’on fait de moins en moins appel, contrairement à auparavant, à des contingents tribaux ou nationaux d’Autochtones comme combattants non spécialisés. Ce processus sera évident dans les Prairies de l’Ouest quand le peuple métis voudra influencer l’expansion du Canada vers l’ouest dans les années 1870 et 1880.

La résistance des Métis

Les rapports entre l’État canadien et les peuples autochtones au XIXe siècle ne sont pas toujours amicaux. En 1869-1870, le jeune gouvernement du Canada, qui se prépare à prendre en charge la Terre de Rupert et le Nord-Ouest, ne consulte ni les Premières nations ni les Métis de la région de la rivière Rouge qui habitent déjà ce territoire. Menés par un jeune homme dynamique du nom de Louis Riel, les résidants de la rivière Rouge bloquent le transfert des pouvoirs pour protéger leurs droits individuels et collectifs et défendre leur religion, leur langue et leurs terres. Ils veulent aussi s’assurer de jouer un rôle politique au sein de tout nouveau gouvernement provincial. Les Métis proclament un gouvernement provisoire et s’emparent de Fort Garry pour montrer leur détermination et forcer les dirigeants canadiens à négocier. Riel et ses camarades obtiennent des garanties pour la création d’une nouvelle province du Manitoba. Les pouvoirs publics canadiens envoient cependant un corps expéditionnaire à la rivière Rouge. Commandée par un officier de l’armée régulière britannique, le colonel Garnet Wolseley, l’expédition de la rivière Rouge est destinée à affirmer l’autorité de la Couronne. On trouve des Mohawks, des Cris-des-Plaines et des Moskégons, ainsi qu’un nombre important de Métis de l’Ontario et du Québec parmi les quelque 400 civils embauchés pour transporter les troupes et leur matériel.

La présence et la participation de voyageurs et de bateliers autochtones expérimentés contribuent de façon importante à la réussite du voyage et à l’arrivée à destination au Manitoba du corps expéditionnaire. Wolseley a appris à connaître les talents des bateliers mohawks de Kahnawake en 1862, année où, jeune lieutenant-colonel, il a été affecté comme instructeur à l’école de formation des officiers de la milice de La Prairie, en face de Montréal sur le Saint-Laurent, tout près de la réserve de Kahnawake. Il fait donc appel à Simon Dawson, ingénieur civil et arpenteur du Dominion pour organiser le transport du corps expéditionnaire et recruter quelque 140 voyageurs métis et indiens.

à gauche : Archibald acceptant l’offre d’aide des Métis faite par Riel et Royal contre les Fenians, 8 octobre 1871. (Musée Glenbow (NA 22-33))

à droite : Chasseur métis non identifié à cheval v. 1890. (Photographie par R. Randolph, musée Glenbow)

Les Métis proposèrent officiellement, sous le leadership politique de Louis Riel, d’aider à contrer la menace que faisaient peser les Fenians sur le Manitoba en 1871. On mobilisa, pour la défense du territoire, des unités irrégulières de cavaliers métis qui agiraient comme infanterie montée; disposés en petites escouades de 10 « soldats » chacune qui étaient dirigées par des « capitaines » élus, ils devaient combattre en appliquant des méthodes dérivées de la chasse au bison. Gabriel Dumont a eu recours à ce même type d’organisation au cours de la rébellion du Nord-Ouest en 1885. Parmi les autres tactiques utilisées, il y avait la construction de fosses pour les tireurs, sous les chariots placés en cercle. Grâce à de telles tactiques, les Métis ont pu vaincre leurs ennemis des Premières nations auxquels ils disputaient l’accès aux troupeaux de bisons en décroissance. La bataille contre les Sioux du Dakota à Grand Coteau en juillet 1851 constitue le meilleur exemple documenté de l’efficacité des méthodes de combat employées.

Le transport réussi d’environ 400 réguliers britanniques et 700 miliciens, avec tout le matériel et les fournitures nécessaires, de Collingwood, dans la baie Georgienne, jusqu’à Fort Garry – sans perdre un seul homme – est un exploit logistique. Au cours de ce voyage difficile, l’expédition traverse 47 portages et franchit environ 82 kilomètres de rapides. Les soldats n’ont qu’à se louer de leurs convoyeurs autochtones. Le lieutenant Henry Riddell, du British 60th (le King’s Royal Rifle Corps) écrit : « Heureux était l’officier qui avait pour manoeuvrer son embarcation les habiles Iroquois, les meilleurs bateliers du Canada » [traduction]. Le corps expéditionnaire se divise en 21 « brigades » d’une cinquantaine d’hommes chacune. Il y a 10 ou 12 soldats par embarcation, avec un voyageur comme rameur de proue et barreur. L’expédition comprend aussi trois canots de maître et plusieurs canots d’écorce plus petits transportant des voyageurs. Le colonel Wolseley décide de faire le voyage dans l’un de ces canots propulsés par des pagayeurs autochtones. Il peut ainsi se déplacer rapidement d’une extrémité du convoi à l’autre. C’est son expérience avec ces voyageurs autochtones qui l’incitera à requérir leurs services des années plus tard lors de l’Expédition du Nil.

Lorsque le corps expéditionnaire canadien arrive à la rivière Rouge, les négociations entre les Métis et le Canada sont terminées et Riel, en fuite, est introuvable. Comme le gouvernement provisoire de Riel a ordonné l’exécution d’un orangiste procanadien nommé Thomas Scott, de nombreux protestants ontariens réclament à cor et à cri que Riel soit pendu. Bien que les Métis aient toujours leurs griefs même après la création du Manitoba en 1870, ils sortent quand même en force l’année suivante pour contrer une menace qui risque d’être sérieuse pour la nouvelle province. Il n’existe pas encore de milice organisée capable de résister à une incursion venue du Sud comme celle de 1871. Baptisée « Raid des Fenians » (les Fenians sont une fraternité irlando-américaine constituée pour forcer la Grande-Bretagne à accorder l’indépendance à l’Irlande), cette attaque ne mérite guère ce nom, car elle n’a jamais été approuvée par le conseil de la fraternité des Fenians. Inspirée et organisée par William O’Donahue, qui fut trésorier de l’éphémère gouvernement provisoire de Riel, elle visait à desserrer l’étreinte canadienne et britannique sur la région. O’Donahue réussit à obtenir l’appui d’un certain nombre de Fenians, dont le « général » O’Neill (le vainqueur de Ridgeway), ce qui confère à l’entreprise une certaine dimension.

O’Donahue, bien sûr, table sur le mécontentement des Métis de la rivière Rouge face à Ottawa. Toutefois, ceux-ci, après avoir dûment délibéré, offrent officiellement leur aide au gouvernement canadien pour faire échouer une éventuelle attaque des Fenians. Dans une déclaration officielle de loyauté, les paroisses métisses de la rivière Rouge formulent l’opinion suivante : « Étant sujets de Sa Majesté la reine Victoria, nous croyons de notre devoir de lui obéir, [et] ayant reçu, par l’intermédiaire de son représentant, l’ordre de nous réunir pour combattre les Fenians, nous le faisons et nous sommes résolus à suivre les ordres que nous communiqueront les autorités compétentes. » [traduction] Des unités irrégulières de cavaliers métis, sorte d’infanterie à cheval, sont mobilisées et divisées en pelotons ou escouades d’une dizaine d’hommes, commandés par un « capitaine » élu, qui emploient des tactiques dérivées de la chasse au bison. « J’entends dire partout que les Anglais ont vraiment peur, écrit un ecclésiastique de Saint-Boniface. S’il est vrai que les Fenians sont au nombre de 1 500, il n’y a que les cavaliers métis pour les arrêter. Les Anglais ont dit que les Métis ne valaient rien; c’est maintenant qu’ils vont voir [ce qu’ils valent]. » [traduction] La troupe de Fenians, forte de peut-être 75 hommes, traverse la frontière le 6 octobre, occupe le bureau des douanes canadiennes et pille un magasin de la Compagnie de la Baie d’Hudson. Les pillards se dispersent immédiatement et s’enfuient à l’approche de troupes américaines. Les autorités américaines, et même la milice de Fort Garry, arrêteront bon nombre d’entre eux et O’Donahue lui-même sera capturé par des volontaires métis. Tous les prisonniers canadiens seront remis aux Américains, mais aucun ne sera traduit en justice.

Dans les années qui suivent, les Métis commencent à quitter le Manitoba, en partie à cause de la pression des dizaines de milliers de nouveaux colons et en partie pour suivre vers l’ouest les hordes de bisons de moins en moins nombreuses. Des camps temporaires dans les vallées de la Qu’Appelle et de la Saskatchewan se transforment petit à petit en établissements permanents où les familles métisses se fixent à nouveau dans des fermes de style français traditionnel, établies sur des lots longs et étroits. Encore une fois, les Métis demandent au gouvernement fédéral de confirmer officiellement leurs titres de propriété et réclament une plus grande autonomie économique et politique, mais sans guère de succès. Mécontents et en proie à des difficultés économiques croissantes au début des années 1880, les Métis et certains résidants européens de la région décident de faire appel à leur ancien héros, Louis Riel. Ce dernier, qui enseigne alors au Montana, accepte en novembre 1884 de revenir prendre la tête des Métis. Il a passé une bonne partie de la dernière décennie en terres d’asile et en exil aux États-Unis, mais est toujours un personnage dynamique et charismatique.

Carte : La campagne du Nord-Ouest de 1885 (Une histoire militaire du Canada, Desmond Morton (ministère de la Défense nationale))

Incapable de se faire entendre du gouvernement canadien, Riel opte pour la même ligne de conduite qu’en 1869-1870, à savoir prendre les armes et proclamer un gouvernement provisoire avant d’entamer des négociations avec Ottawa. Malheureusement, cette fois, le processus déclenche presque immédiatement un violent conflit. Riel et une troupe de cavaliers métis, voulant se procurer des armes et des munitions au magasin de Duck Lake, se heurtent à une colonne constituée d’éléments de la Police à cheval du Nord-Ouest et de volontaires à cheval partis de Fort Carleton. Les Métis remportent une nette victoire mais, par la suite, le cours des événements se précipite et Riel est vite dépassé. Nous ne sommes plus en 1870 et le gouvernement fédéral n’a plus à s’embarrasser de subtilités juridiques au sujet de la souveraineté dans le Nord-Ouest. En outre, les lignes télégraphiques et la liaison ferroviaire presque complète avec Ottawa permettent désormais à l’information et aux troupes de voyager très rapidement, ce qui accélère l’intervention en cas de crise. En 1870, il a fallu des mois à l’expédition Wolseley pour compléter son difficile voyage jusqu’au Manitoba. En 1885, les premiers éléments de la milice canadienne partent de Qu’Appelle pour marcher vers le nord, derrière les éclaireurs autochtones, moins de deux semaines après l’affrontement de Duck Lake. Malgré les astuces de Gabriel Dumont, leur rusé chef militaire, les quelque 350 combattants métis chevronnés concentrés à Batoche sont incapables de soutenir l’assaut de la force canadienne, inexpérimentée mais bien plus nombreuse, que commande le major-général britannique Frederick Middleton. La défaite des Métis à la bataille de Batoche en mai 1885 et la reddition de Riel quelques jours plus tard ont pour effet de briser la résistance, même s’il y aura d’autres combats.

à gauche : Dog Child, un éclaireur de la Police à cheval du Nord-Ouest, et sa femme, tous deux membres de la nation des Pieds-Noirs, v. 1890. (Bibliothèque et Archives Canada (PA-195224))

à droite : Hommes métis travaillant pour la Boundary Commission (1872-1874) : les 49th Rangers. (Archives du Manitoba (N14060))

Au cours de l’expansion du Dominion vers l’Ouest et vers le Nord, des organisations paramilitaires comme la Police à cheval du Nord-Ouest (à gauche) et la British North American Boundary Commission (à droite) embauchaient régulièrement des Autochtones de l’endroit, tant des hommes que des femmes, comme éclaireurs civils, guides, traqueurs, pourvoyeurs et interprètes. Les « 49th Rangers », composés de Métis de la rivière Rouge, ont fourni une escorte de cavaliers armés aux arpenteurs de la Boundary Commission de 1872 à 1874.

Plusieurs escarmouches opposent la police montée, la milice et certaines des Premières nations des Plaines dans la région. Il importe de souligner toutefois que la majeure partie de la population autochtone des Prairies ne veut pas se mêler de ce qui, à ses yeux, est l’affaire des Métis. Même si Riel se targue de défendre leurs intérêts et malgré la colère et le désespoir qui règnent chez les peuples des Plaines, des leaders cris-des-plaines et assiniboines en vue, comme Big Bear, Poundmaker, Little Pine et Piapot, travaillent depuis des années à trouver avec le gouvernement fédéral un règlement pacifique de leurs griefs issus des traités. De son côté, la puissante confédération des Pieds-Noirs établie dans ce qui est aujourd’hui le Sud de l’Alberta, décide d’honorer ses obligations conventionnelles et de rester à l’écart des hostilités. Si les 25 000 ou 35 000 Autochtones qui, selon les estimations, vivent alors dans la région (contre à peu près 2 000 Euro-Canadiens) s’étaient rangés massivement aux côtés de Riel et des Métis, le gouvernement canadien aurait fort bien pu se retrouver face à une situation militaire excédant ses ressources. Mais seuls certains Cris-des-Plaines menés par Big Bear, Poundmaker et quelques autres chefs participent aux combats, tantôt poussés par des éléments belliqueux de leur propre population (massacre de Frog Lake), tantôt pour se défendre contre la milice canadienne (Cut Knife Hill et Frenchman’s Butte). C’est toutefois l’exception et non la règle : comme Blair Stonechild et Bill Waiser le démontrent bien dans leur livre, la plupart des Autochtones restent « loyaux jusqu’à la mort » [traduction]

La plupart des collectivités métisses restent aussi à l’écart des combats. Le gouvernement du Dominion recrute chez les Métis des unités de fusiliers montés et d’éclaireurs d’autres régions pour patrouiller la frontière avec les États-Unis, protéger les voies de communication et de transport, enrayer la contrebande d’armes et bloquer le passage à d’éventuels renforts métis ou indiens désireux de faire jonction avec Riel. Jean Louis Légaré, originaire du Québec, dirige le poste de traite de la Compagnie de la Baie d’Hudson dans la région de Wood Mountain. Il explique à Edgar Dewdney, lieutenant-gouverneur des Territoires du Nord-Ouest, que les Métis de Willow Branch et de Wood Mountain sont « en état de famine [et] qu’ils souhaitent demeurer chez eux, de façon à ne participer d’aucune façon à la rébellion, et qu’ils seraient heureux d’obtenir tout emploi » [traduction] qui permettrait de soulager leur misère. Ainsi, comme ce sera le cas au XXe siècle, les nécessités économiques sont souvent l’un des grands mobiles de la participation des Métis et d’autres Autochtones à des entreprises militaires ou paramilitaires du gouvernement canadien. La Police à cheval du Nord-Ouest est parfaitement satisfaite de ce mode de fonctionnement, car les patrouilles métis « servaient un double objectif : occuper utilement des sans-emploi et assurer une surveillance complète du pays » [traduction].

Des Métis servent aussi dans des unités essentiellement composées de Blancs. En fait, si l’on en croit un câble expédié à Ottawa par Harvey Dwight, directeur général (né aux États-Unis) de la Compagnie du Grand Télégraphe du Nord-Ouest du Canada, un Métis fait même partie de la patrouille de trois hommes qui capture Riel après sa défaite de Batoche :

[Traduction]

Riel a été capturé aujourd’hui, à midi, par trois éclaireurs nommés Armstrong, D. H. Diehl et Howrie, à quatre milles au nord de Batoche. Les éclaireurs étaient tous partis le matin explorer la région, mais ces trois hommes s’étaient éloignés du groupe principal et, comme ils émergeaient des broussailles et s’engageaient dans un sentier peu fréquenté qui mène à Batoche, ils aperçurent Riel et trois de ses compagnons. Il n’était pas armé, mais ses compagnons avaient des fusils […] Il ne tenta pas de s’enfuir et, après une brève conversation durant laquelle les éclaireurs se dirent étonnés de le retrouver là, il leur dit qu’il avait l’intention de se rendre. Il ne craignait qu’une chose : être abattu par les soldats […] On lui donna l’assurance d’un procès équitable, ce qui était apparemment son seul désir […] Afin d’éviter de rencontrer le gros des éclaireurs, Riel fut conduit dans une coulée située non loin de là et dissimulé à la vue des autres pendant que Diehl s’occupait de lui trouver un cheval.

Thomas Hourie (et non Howrie) est un Métis qui sert chez les éclaireurs francophones attachés à la colonne de Middleton. Le procès de Riel a-t-il été équitable? La controverse demeure vive chez les historiens à cet égard. Quoi qu’il en soit, le prévenu est trouvé « coupable » de haute trahison et pendu. Gabriel Dumont, l’adjoint et commandant militaire de Riel, s’enfuit aux États-Unis.

à gauche : Homme métis, portant une veste décorée, qui était éclaireur pour la Police à cheval du Nord-Ouest, v. 1885. (Photographie par Fred A. Russell, musée public de Kalamazoo)

à droite : French et ses hommes (Bibliothèque et Archives Canada (C-18942))

Au cours de la Rébellion du Nord-Ouest de 1885, Louis Riel et ses partisans ne bénéficiaient pas de l’appui de tous les Métis et membres des Premières nations de l’endroit. Des unités spécialement levées et constituées de carabiniers et d’éclaireurs montés métis, notamment les Wood Mountain Scouts affectés à la Police à cheval du Nord-Ouest (à gauche), étaient recrutées par le gouvernement du Dominion pour patrouiller à la frontière avec les États-Unis et garder les lignes de communication et de transport. Thomas Hourie, un Métis servant parmi les éclaireurs de French (à droite) dans la colonne de Middleton, est l’un des trois traqueurs civils à qui l’on attribue la véritable arrestation de Riel. Certains chefs des Premières nations des Prairies comme Crowfoot ont choisi de respecter l’esprit de nombreux traités ratifiés précédemment avec la Couronne.

Les aventures impériales en Afrique

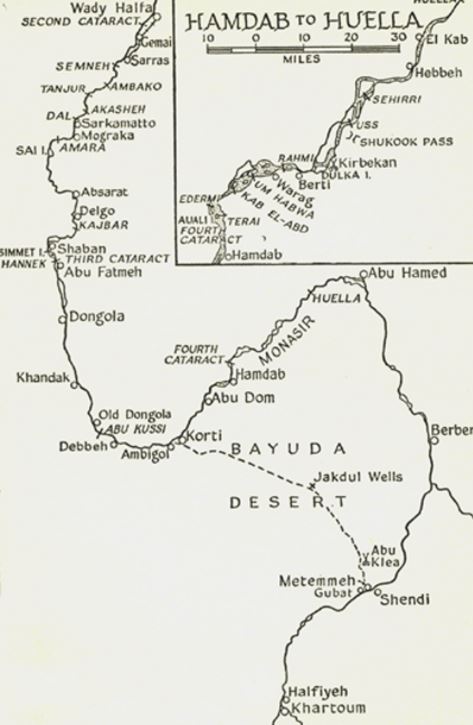

Pendant que certains Autochtones affrontent les forces militaires canadiennes dans le Nord-Ouest, d’autres s’embarquent pour aller participer à des opérations militaires de l’Empire britannique outre-mer. La première aventure du genre est la fameuse Expédition du Nil en 1884-1885, organisée pour secourir une garnison britannique commandée par le général Charles (« Chinese ») Gordon, emprisonnée dans la ville de Khartoum par les troupes du Mahdi – chef religieux islamique qui combat pour l’indépendance de l’Égypte et l’établissement d’une république islamique. Le major-général sir Garnet Wolseley, qui s’est fait un nom à la rivière Rouge, commande l’expédition de secours. L’une de ses premières décisions est de prier le gouverneur général du Canada de « tâcher d’embaucher 300 bons voyageurs de Caughnawaga, de Saint-Régis et du Manitoba comme barreurs pour les bateaux de l’Expédition du Nil » [traduction].

Frontispice et page titre de l’ouvrage de Louis Jackson intitulé Our Caughnawagas in Egypt : A narrative of what was seen and accomplished by the Contingent of North American Voyageurs who led the British Boat Expedition for the Relief of Khartoum up the Cataracts of the Nile (1885). (Par Louis Jackson, de Caughnawaga, capitaine du contingent)

Les voyageurs canadiens parviennent au Nil, C.P. Stacey, The Nile Voyageurs, 1884-1885

En 1884-1885, des Canadiens formant une unité ont pris part pour la première fois à une action militaire outre-mer. Sur les 367 préposés civils à la manoeuvre des embarcations constituant le Contingent des voyageurs canadiens affecté à l’Expédition du Nil, non moins de 86 étaient des Indiens du Québec, de l’Ontario et du Manitoba. Un nombre inconnu de Métis servaient aussi. On voit ci-haut les baleinières spécialement construites pour permettre aux membres de l’Expédition de remonter le Nil; à bord se trouvent les réguliers de l’Armée britannique et les équipages canadiens. (C.P. Stacey, The Nile Voyageurs, 1884-1885 (The Graphic, Londres, 22 novembre 1884))

Les choses ont bien changé en quatorze ans et il est tout simplement impossible de recruter 300 voyageurs. En 1884, les canotiers, qui ont pendant longtemps assuré le transport de personnes et de marchandises sur de grandes distances, ont presque tous cédé la place au chemin de fer. Il existe cependant en abondance un autre type de spécialistes de la navigation fluviale. Dans les bois du Québec et de l’Ontario, des hommes abattent des arbres pendant l’hiver et empilent les billes sur les berges. Quand la glace se disloque au printemps, et ensuite pendant tout l’été, ces « draveurs » conduisent de grands radeaux de billes vers l’aval, franchissant de nombreux rapides pour atteindre les scieries. Ils connaissent très bien les cours d’eau, ce qui constitue un atout, mais il leur manque l’habileté des voyageurs pour manoeuvrer canots et petites embarcations. En tout, 367 hommes sont recrutés, dont 86 Indiens inscrits du Québec, de l’Ontario et du Manitoba. Cinquante-six (56) d’entre eux sont des Mohawks de Caughnawaga, menés par Louis Jackson, qui rédigera plus tard un opuscule intitulé Our Caughnawagas in Egypt, où il relate leurs expériences. « Il y a quelque chose d’inusité, écrit le préfacier anonyme de l’ouvrage, à penser que les Autochtones du Nouveau Monde sont envoyés en Égypte pour apprendre aux Égyptiens à franchir les cataractes du Nil, chose que ceux-ci accomplissent d’une manière ou d’une autre depuis des milliers d’années… » [traduction]

L’expédition de la rivière Rouge, 1877

Des bateliers mohawks de Kahnawake, quelques membres des Premières nations du Manitoba et un nombre non consigné de Métis de l’Ontario et du Québec comptaient parmi les quelque 400 civils embauchés par contrats pour transporter des troupes et du matériel au cours de l’expédition de la rivière Rouge, en 1877. L’emploi d’Autochtones comme bateliers au sein de l’industrie de l’exploitation forestière dans les bassins hydrographiques du fleuve Saint-Laurent et la rivière des Outaouais constitue l’un des premiers exemples de la participation des Autochtones à la nouvelle économie basée sur les salaires qui se développe dans le centre du Canada. Par la suite, les Mohawks de Kahnawake deviendront monteurs de hautes charpentes métalliques et militaires professionnels. Le processus selon lequel les Autochtones acceptaient des emplois individuels rémunérés à l’appui de projets militaires coloniaux ou du Dominion était complexe et il s’est développé au fil du temps, à mesure que les peuples et collectivités autochtones étaient davantage mis en contact avec le grand courant de l’économie basée sur les salaires. Initialement embauchés à l’époque de la rébellion de la rivière Rouge et de l’expédition du Nil en tant que travailleurs civils possédant des compétences spécialisées dans la manoeuvre des bateaux et d’autres tâches s’appliquant au domaine militaire, les Autochtones n’ont commencé à envisager de s’enrôler comme soldats dans les forces de la Couronne que vers la fin du XIXe siècle (Bibliothèque et Archives Canada (C-134480))

Carte : La vallée du Nil (Ministère de la Défense nationale)

La remontée du Nil à partir de la tête de ligne de Wadi Halfa s’avère longue, épuisante et dangereuse. Le lieutenant-colonel Frederick Charles Denison, milicien de Toronto, et ses hommes débarquent au pied de la deuxième cataracte le 26 octobre 1884. Ils sont à peu près à mi-chemin de Khartoum, il leur reste 1 300 kilomètres, quatre cataractes et de nombreux rapides plus petits à franchir. Ils réussissent à transporter les troupes britanniques jusqu’au Haut-Nil, où ils rencontrent en janvier 1885 des vapeurs envoyés de Khartoum par Gordon. Le 24 janvier, ces vapeurs constatent que la ville est tombée aux mains des Mahdistes et que Gordon est mort. L’expédition Wolseley est arrivée 56 heures trop tard. Par la suite, les Britanniques redescendent le Nil, habilement guidés par les draveurs canadiens.

Malgré l’échec de l’opération militaire pour libérer l’infortunée garnison de Khartoum, l’efficacité du contingent canadien est indubitable. Le lieutenant-colonel Coleridge Grove, commandant à Gemai et adjudant général adjoint des services fluviaux, rapporte :

[Traduction]

L’emploi des voyageurs fut une réussite manifeste. Sans eux, il est douteux que les bateaux eussent remonté le fleuve et, s’ils y étaient parvenus, on peut tenir pour certain qu’il leur aurait fallu davantage de temps et que les pertes de vie auraient été beaucoup plus nombreuses.

Le brigadier-général F. W. Grenfell, responsable des communications de l’expédition, endosse pleinement l’opinion de Grove : « À mon avis, les Indiens étaient les mieux adaptés au travail dans les rapides. Leur habileté à diriger un bateau dans des eaux turbulentes fut exceptionnelle. Le corps expéditionnaire aurait difficilement pu se passer de leur précieuse assistance. » [traduction] Et finalement, Butler conclut que les meilleurs voyageurs sont :

[Traduction]

…… les Canadiens français, les Iroquois de Lachine et les Indiens des Plaines et les Métis de Winnipeg. Si nous avions pu obtenir environ 200 autres voyageurs de cette trempe, nous aurions gagné un temps énorme – tellement, en fait, que nous aurions pu consacrer une semaine de plus à concentrer nos forces à Korti.

Aux bateliers qui atteignent Khartoum, on décerne la barrette KIRBEKAN et la médaille THE NILE (1884-1885). Seize Canadiens, dont un Saulteux et deux Indiens de Caughnawaga (Kahnawake), ont perdu la vie. Six se sont noyés dans les cataractes du Nil, deux se sont tués en tombant d’un train en Égypte et huit sont morts de causes naturelles. Même s’ils n’étaient pas très nombreux, les voyageurs autochtones ont joué un rôle important dans l’Expédition du Nil. Et ce ne sera pas la dernière fois que des Autochtones feront partie de corps expéditionnaires canadiens affectés à l’appui d’opérations militaires de la Couronne, loin de leurs territoires traditionnels.

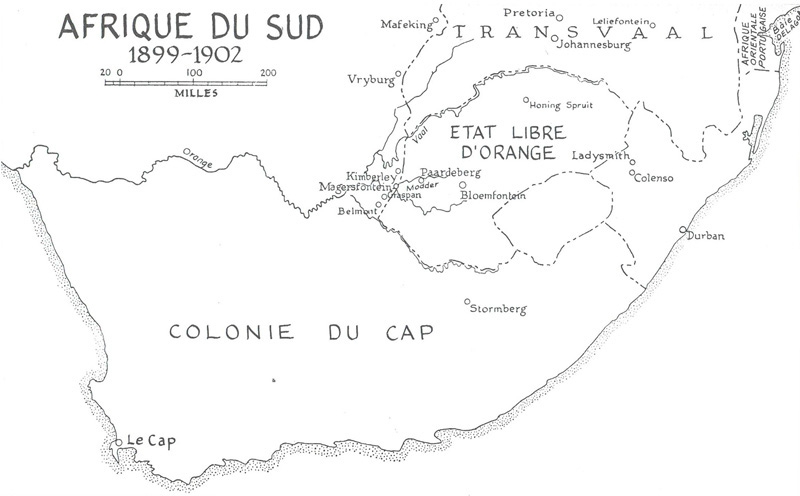

Carte : Afrique du Sud, 1899-1902 (Musée canadien de la guerre)

En 1899, les Britanniques se retrouvent engagés dans un autre conflit colonial en Afrique, cette fois à l’extrémité sud, contre la République des Boers. Après quelques défaites initiales aux mains de combattants boers résolus et bien armés, l’Empire britannique commence à concentrer des renforts importants au Cap et demande à ses dominions de lui fournir des hommes. Pressé par la population anglo-canadienne, le gouvernement de Wilfrid Laurier accepte d’envoyer des contingents de volontaires en Afrique du Sud. En tout, plus de 8 000 Canadiens s’enrôlent dans le premier grand corps expéditionnaire international du Canada. Presque tous ces volontaires sont des soldats « amateurs », car la minuscule force régulière du Canada, la « Force permanente », ne comprend que quelques centaines d’hommes. Nous ne connaîtrons malheureusement jamais le nombre exact de recrues autochtones qui servent dans les troupes canadiennes en Afrique du Sud, car l’enrôlement se fait de façon individuelle et l’origine raciale n’est pas précisée dans les documents d’enrôlement. Ceux qui s’enrôlent le font à titre individuel et certains ont l’expérience de la milice. Il est possible que certaines unités de milice canadiennes en aient recruté quelques-uns en considérant que leur culture et les connaissances acquises dans leurs tribus les préparaient particulièrement bien à remplir des fonctions nécessaires comme celles d’éclaireurs et de tireurs d’élite, mais il ne s’agit que de conjectures.

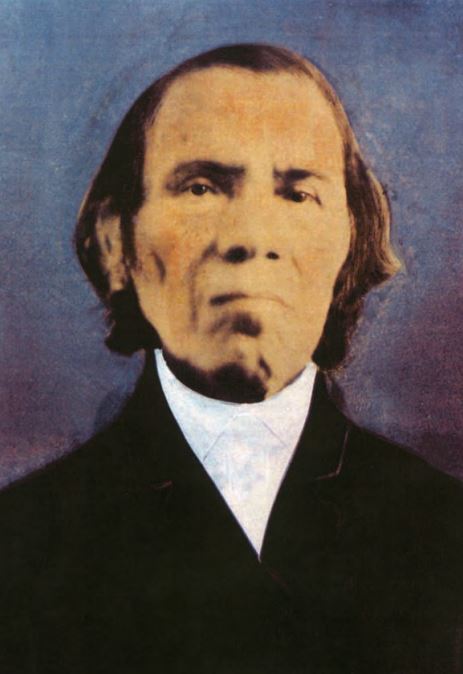

Portrait de John Ojijatekha Brant-Sero (David Boyle, Ontario Archaeological Report, 1898)

Sergent Walter White, 21e Bataillon, Essex Fusiliers (Frederick Neal, The Township of Sandwich Illustrated)

Le monument de granit officiellement décoré de la Canadian South African Memorial Association, sur lequel sont indiqués les noms des victimes du dimanche sanglant (18 février 1900) (Collection de la Canadian South African Memorial Association (NA PA-18142))

C’est au cours de la guerre d’Afrique du Sud que les Autochtones canadiens se sont pour la première fois mobilisés pour s’enrôler comme soldats dans les forces militaires du Dominion du Canada et de l’Empire britannique. John Brant-Sero (à gauche), un Mohawk de la rivière Grand, s’est vu refuser l’enrôlement dans une unité britannique en raison, selon lui, de discrimination raciale. Le Soldat Walter White (bande wendate Anderdon), du Royal Canadian Regiment (au centre), ancien sergent du drapeau consacré du 21e Bataillon, Essex Fusiliers, dans la milice canadienne, a été tué au combat en Afrique du Sud en 1900. Son nom figure en dernier sur le monument montré (à droite).

à gauche : Milice des Six-Nations devant la salle du Conseil, v. 1880. (Warriors, A Resource Guide, the Woodland Indian Cultural Educational Centre, 1985)

à droite : Un uniforme éclectique (The Indian Magazine, Vol. III, No.4, January, 1896)

Bien qu’elle ait été constituée dès 1892, la Compagnie d’Oshweken (Six-Nations) des 37th Haldimand Rifles, milice canadienne, a essayé en vain de se faire transférer aux fins de service actif outre-mer au cours de la guerre d’Afrique du Sud. Des tentatives distinctes en 1896 pour lever un régiment complet exclusivement parmi les volontaires iroquois de la rivière Grand ont elles aussi été infructueuses, en dépit de l’uniforme éclectique proposé.

Chief Lo-Haar, de la bande Comiaken de Cowichan (1824-1899)

Des années 1840 à la fin du XIXe siècle, des Prairies à la côte du Nord-Ouest, des unités spéciales locales composées de volontaires indiens et métis (unités territoriales, constabulaires ou de milice) étaient périodiquement levées pour faire face à des circonstances particulières. Elles pouvaient tout aussi bien fournir de l’aide au pouvoir civil en appréhendant des fugitifs indiens et autres qui voulaient se soustraire au droit colonial, que lutter contre de possibles invasions par les Russes, les Américains ou les Fenians. On voit ici, en uniforme de la milice coloniale, le chef Lo-Haar (1824-1899), de la bande Comiaken de Cowichan. En 1856, il a travaillé en étroite collaboration avec les autorités civiles, militaires et navales afin d’arrêter des individus recherchés pour des attaques contre des habitants de la colonie de la Couronne de l’île de Vancouver. Les raisons pour lesquelles des individus et des groupes se liguaient avec les autorités coloniales contre d’autres Autochtones étaient complexes et variées. Elles allaient du désir d’agir contre des ennemis traditionnels à la conviction que l’avancement de l’hégémonie de la Couronne aiderait à stabiliser les relations intertribales. (Photo du Royal British Columbia Museum (PN 5935))

Il y a au moins une tentative pour inclure une unité autochtone dans le corps expéditionnaire canadien. Dès 1892, une compagnie ohsweken (Six-Nations) du 37th Haldimand Battalion of Rifles est rassemblée. Toutefois, les tentatives de transfert en bloc de la compagnie de milice dans l’un des contingents canadiens recrutés pour combattre en Afrique du Sud échouent. Il est possible que le rapport d’un agent des Affaires des Sauvages qui fait état de « rumeurs circulant dans le Nord-Ouest selon lesquelles des Indiens voudraient se joindre aux forces des Boers dans le Transvaal » [traduction] ait fait craindre au gouvernement qu’en fin de compte, les Indiens n’utilisent contre l’État l’entraînement et l’organisation militaires modernes qu’il leur aurait fournis.

L’un des volontaires est le soldat Walter White, de la bande wendate (Hurons) émancipée d’Anderdon, près de Sarnia en Ontario. Il s’enrôle dans le 2e Bataillon (service spécial), Royal Canadian Regiment of Infantry, et fait partie du premier contingent; il avait été auparavant sergent du drapeau consacré au sein du 21e Bataillon des Essex Fusiliers. Comme bien d’autres volontaires pour l’Afrique du Sud, il accepte de sacrifier son grade pour s’enrôler. Malheureusement, ce jeune homme de 19 ans est tué au combat « à moins de 20 mètres des tranchées boers et bien avant tout autre soldat britannique » à la bataille de Paardeberg en Afrique du Sud, le 18 février 1900. Ceux qui s’enrôlent au Canada s’épargnent au moins l’humiliation infligée à John Brant-Sero, un Mohawk de la rivière Grand, qui se rend en Afrique du Sud pour s’enrôler dans une unité britannique :

[Traduction]

J’arrive tout juste d’Afrique du Sud, déçu à bien des égards, mais je ne désire pas que ces lignes soient interprétées comme un grief. J’ai quitté le Canada pour aller dans ce pays en espérant pouvoir m’enrôler dans les fusiliers montés; cependant, n’étant pas d’ascendance européenne, on m’a refusé de servir la cause de Sa Majesté comme l’avaient fait mes ancêtres au Canada […] Je suis un Canadien trop authentique.

Lors de la prochaine guerre à laquelle le Canada participera, on recommencera à admettre des Autochtones dans des régiments canadiens malgré la persistance de sentiments analogues dans certaines parties du Dominion.

Au début du XXe siècle, les rapports entre l’État et les peuples autochtones du Canada se sont radicalement transformés par rapport au siècle précédent. Jadis politiquement indépendants, les peuples autochtones sont désormais assujettis, en tant que pupilles de la Couronne, à un régime administratif et législatif de plus en plus contraignant. Malgré cela, ils ont continué à répondre aux appels aux armes, contre les rebelles et les Fenians au Canada et contre les ennemis de la Couronne sur des champs de bataille lointains. Au début, ils combattaient au sein de leurs propres contingents tribaux ou nationaux. Au fil des ans, on a appris à rechercher leurs qualités individuelles et leurs habiletés particulières pour la manoeuvre d’embarcations, les techniques de campagne ou le tir de précision. Le service a changé de forme, mais non les traditions militaires.

Lectures connexes

BERNIER, Serge, Le patrimoine militaire canadien : Tome III (1872-2000), (Montréal : Art Global, 2000).

GRAVES, Donald E., Guns across the river : the battle of the Windmill, 1838, (Prescott, Ont. : Friends of Windmill Point ; Toronto : Robin Brass Studio, 2001).

STACEY, Charles P., ed., Records of the Nile Voyageurs, 1884-85 : the Canadian Voyageur Contingent in the Gordon Relief Expedition, (Toronto : Champlain Society 1959).

STANLEY, George F.G., Toil and trouble : military expeditions to Red River (Toronto : Dundurn Press, 1989).

STONECHILD, Blair et Bill Waiser, Loyal till death : Indians and the North-West Rebellion, (Calgary : Fifth House, 1997).