Rapport annuel sur les langues officielles 2020–2021

Sur cette page

- Message de la présidente du Conseil du Trésor

- Introduction

- Chapitre 1. Communications et services au public

- Chapitre 2. Langue de travail

- Chapitre 3. Les institutions fédérales et la participation des Canadiens d’expression française et d’expression anglaise

- Chapitre 4. Les institutions et la gestion du dossier des langues officielles

- Chapitre 5. Les langues officielles et la COVID‑19

- Chapitre 6. Les langues officielles et le Secrétariat

- Conclusion du rapport

- Annexe A. Méthodologie pour rendre des comptes sur l’exécution des programmes en matière de langues officielles

- Annexe B. Institutions fédérales tenues de soumettre un bilan pour l’exercice 2020-2021

- Annexe C. Définitions

- Annexe D. Tableaux statistiques

- Annexe E. Statistiques des événements organisés par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada au cours de l’exercice 2020-2021

- Annexe F. Répartition des bureaux et points de service fédéraux au 31 mars 2021

Message de la présidente du Conseil du Trésor

Présidente du Conseil du Trésor

Je suis heureuse de présenter le 33e rapport annuel sur les langues officielles pour l’exercice 2020-2021. Ce rapport décrit les mesures que les institutions fédérales ont prises afin de respecter leur obligation de servir le public en français et en anglais, et d’accroître l’utilisation de ces deux langues comme langues de travail au sein de l’administration publique fédérale.

Avec les langues autochtones, l’anglais et le français sont au cœur de l’histoire et de l’identité du Canada. Les langues officielles renforcent les valeurs de diversité et d’inclusion et contribuent à notre cohésion sociale et à notre résilience. Toutefois, les Canadiennes et Canadiens s’attendent à ce que nous fassions davantage pour renforcer le français et assurer la vitalité continue des communautés de langue officielle en situation minoritaire dans tout le pays. La Loi sur les langues officielles est entrée en vigueur il y a plus de 50 ans et sa dernière réforme d’importance remonte à plus de 30 ans. Depuis cette époque, notre monde a radicalement changé. Les médias sociaux sont devenus une force puissante qui a un impact sur la langue et la culture. L’immigration s’est accélérée, rendant le Canada plus dynamique et plus diversifié, mais nous devons en faire davantage pour que l’immigration profite également aux communautés francophones en situation minoritaire. Pour répondre à ces nouvelles réalités, le gouvernement a déposé en mars dernier un projet de loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada. Ce projet de loi propose un certain nombre d’améliorations importantes pour moderniser la Loi sur les langues officielles, de sorte qu’elle continue de servir la population canadienne au 21e siècle.

Ce rapport annuel identifie également les domaines dans lesquels les institutions fédérales peuvent s’améliorer. Le gouvernement fédéral doit être exemplaire dans son utilisation du français et de l’anglais, tant dans ses communications avec le public qu’au sein même de ses institutions. Pour m’en assurer, j’ai demandé à mes fonctionnaires de mettre en œuvre les mesures administratives décrites dans le document « Français et anglais : Vers une égalité réelle des langues officielles au Canada ». Ces mesures permettront de renforcer la dualité linguistique au sein des institutions fédérales, d’améliorer la prestation des services auprès des citoyens et citoyennes dans la langue officielle de leur choix et d’accroître la responsabilisation des institutions quant à leur rendement en matière de conformité avec la Loi sur les langues officielles.

Je vous invite à lire ce rapport pour savoir comment les institutions fédérales s’acquittent de leurs responsabilités et mettent en pratique l’engagement du gouvernement envers les langues officielles du Canada.

Original signé par :

L’honorable Mona Fortier

Présidente du Conseil du Trésor

Introduction

La Loi sur les langues officielles (la Loi) établit que le Conseil du Trésor est chargé de l’orientation et de la coordination générales des politiques et programmes d’application des parties IV, V et VI de la Loi dans les institutions fédérales. Le Bureau de la dirigeante principale des ressources humaines du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (le Secrétariat) a la responsabilité d’établir et d’évaluer l’étendue de l’application de ces politiques et programmes et de mesurer leur degré d’incidence.

Concrètement, le Secrétariat aide quelque 200 institutions fédérales (soit des institutions faisant partie de l’administration publique centrale, des sociétés d’État, des organismes privatisés, des organismes distincts et des établissements publics assujettis à la Loi) à s’acquitter pleinement des obligations linguistiques prévues dans la Loi.

Ces obligations se classent en quatre grandes catégories. Tant dans des situations normales que dans des situations d’urgence, les institutions fédérales doivent :

- servir les membres du public et communiquer avec eux dans les deux langues officielles;

- mettre en place un milieu de travail bilingue dans les régions désignées bilingues;

- contribuer au maintien d’une fonction publique dont l’effectif tend à refléter la composition démographique canadienne sur le plan des langues officielles;

- faire une gestion adéquate du dossier des langues officielles.

Ce 33e rapport annuel décrit dans quelle mesure les institutions fédérales ont réussi à atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus au cours des trois derniers exercices, dont l’exercice 2020-2021. Ce rapport donne aussi des exemples d’activités que les institutions ont menées pour s’acquitter de leurs responsabilités en matière de bilinguisme.

Pour réaliser son analyse, le Secrétariat exige que les institutions fédérales soumettent un bilan sur les langues officielles au moins une fois tous les trois ansNote en bas de page 1. Afin de tenir compte de l’ensemble des institutions assujetties à la Loi, le Secrétariat a utilisé les résultats des plus récents bilans que les institutions fédérales lui ont remis pour les exercices 2018-2019, 2019‑2020 et 2020-2021 (l’annexe A du présent rapport présente la méthodologie précise utilisée pour réaliser cette analyse).

Les données présentées dans le présent rapport, contrairement à celles mises de l’avant dans les éditions précédentes, portent sur un cycle de trois exercices et sur toutes les institutions fédérales, plutôt que sur un seul exercice (p. ex., 2020-2021) et sur les institutions appelées à déposer un bilan pour cet exercice. Les données peuvent dans certains casNote en bas de page 2 être comparées à celles recueillies par le Secrétariat lors du cycle 2015-2018 pour vérifier si une situation particulière (p. ex., utilisation des deux langues officielles dans les réunions des institutions fédérales) s’est améliorée, est demeurée stable ou s’est détériorée.

L’analyse que le Secrétariat a réalisée des bilans du dernier cycle a permis de dégager différents constats. Comme le montre le chapitre 1 du présent rapport, qui porte sur les communications avec le public et les services rendus à celui-ci, deux énoncés comptent parmi celles auxquelles les institutions devraient chercher à s’attaquer avec le plus de vigueur dans les années à venir :

- l’offre active en personne;

- dans les contrats et les accords conclus avec des tiers agissant pour le compte d’une institution, l’inclusion de clauses énonçant clairement les exigences linguistiques auxquelles ces tiers doivent se conformer (p. ex., agents de contrôle aux aires d’embarquement des aéroports qui sont des sous-traitants de l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien).

Le chapitre 2 montre que les institutions fédérales se concentrent sur des mesures qui favoriseront la mise en place, au sein des régions bilingues, d’un milieu de travail réellement propice à l’utilisation du français et de l’anglais. En particulier, il faut faire preuve d’un leadership accru afin que les employés fédéraux se sentent à l’aise de recourir à la langue de leur choix quand ils rédigent des textes ou participent à des réunions. Dans un ordre d’idées légèrement différent, des institutions devraient concentrer leurs efforts sur le développement des compétences en langue seconde que leurs employés souhaitent acquérir.

Le chapitre 3 porte sur la représentation des francophones et des anglophones au sein de la fonction publique fédérale. L’information qui y est présentée nous permet de conclure que celle-ci constitue globalement un bon reflet de la composition linguistique de la population canadienne, notamment en raison des mesures ciblées que prennent de nombreuses institutions.

Le chapitre 4, qui traite du thème de la gouvernance en matière de langues officielles, met en évidence la nécessité pour les institutions de se servir des outils à leur disposition pour assurer une désignation linguistique adéquate des postes.

Le chapitre 5 montre que davantage d’organisations gagneraient à tenir compte de la question des langues officielles au moment de se doter de plans en prévision de situations de crise ou d’urgence.

Enfin, le chapitre 6 décrit certaines des mesures prises en 2020-2021 par le Secrétariat pour favoriser le respect global de la Loi à l’échelle de l’appareil fédéral.

Chapitre 1. Communications et services au public

Dans cette section

Graphique - Version textuelle

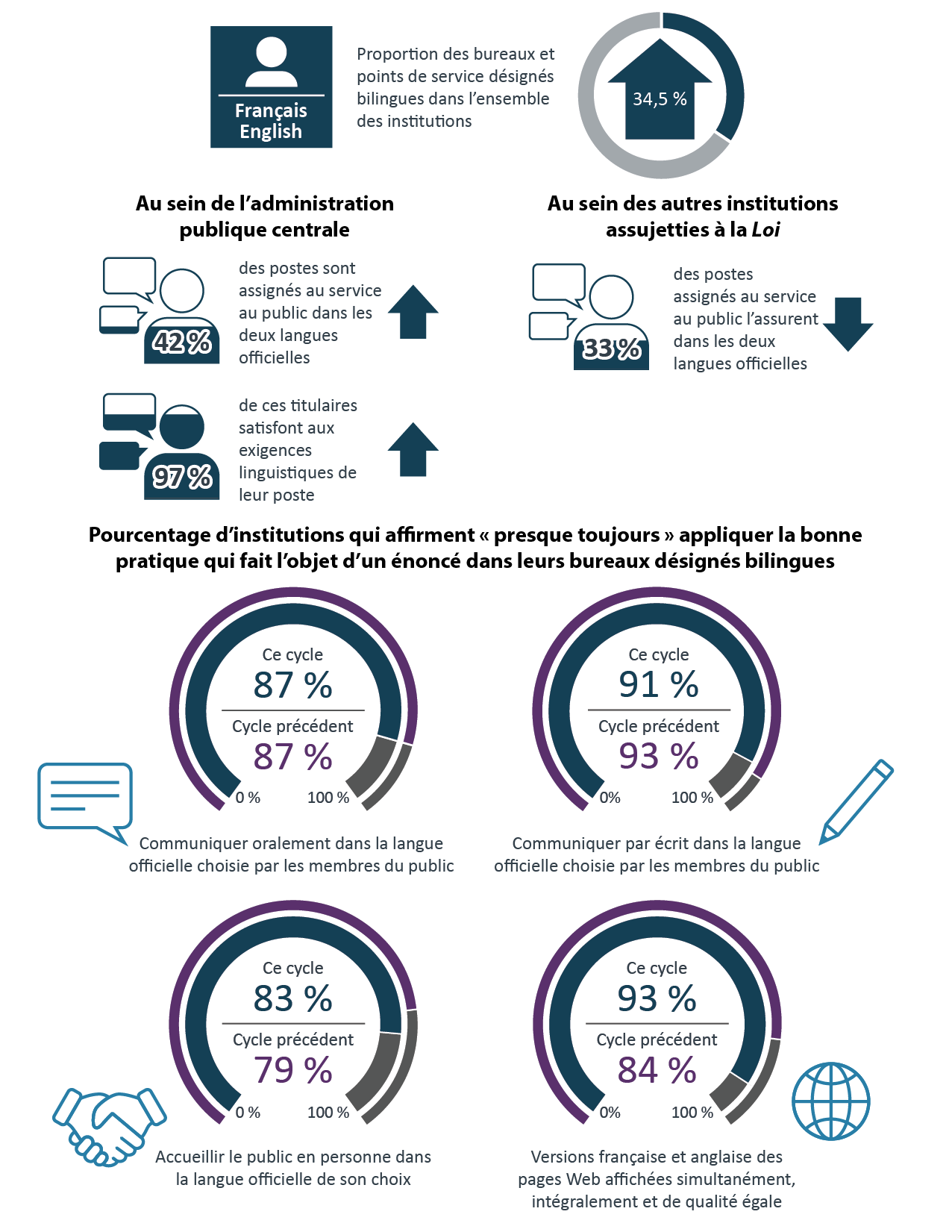

Proportion des bureaux et points de service désignés bilingues dans l’ensemble des institutions : 34,5 %, une tendance à la hausse.

Au sein de l’administration publique centrale : 42 % des postes sont assignés au service au public dans les deux langues officielles, une tendance à la hausse;

97 % de ces titulaires satisfont aux exigences linguistiques de leur poste, une tendance à la hausse.

Au sein des autres institutions assujetties à la Loi, 33 % des postes sont assignés au service au public dans les deux langues officielles, une tendance à la baisse.

Pourcentage d’institutions qui affirment « presque toujours » appliquer la bonne pratique qui fait l’objet d’un énoncé dans leurs bureaux désignés bilingues :

Communiquer oralement dans la langue officielle choisie par les membres du public : pour ce cycle, 87 %; pour le cycle précédent : 87 %

Communiquer par écrit dans la langue officielle choisie par les membres du public : pour ce cycle, 91 %; pour le cycle précédent : 93 %

Accueillir le public en personne dans la langue officielle de son choix : pour ce cycle, 83 %; pour le cycle précédent : 79 %

Versions française et anglaise des pages Web affichées simultanément, intégralement et de qualité égale : pour ce cycle, 93 %; pour le cycle précédent : 84 %

Tout le matériel de communication produit et diffusé simultanément et intégralement en français et en anglais : pour ce cycle, 83 %; pour le cycle précédent : 83 %

Accueillir le public dans les deux langues officielles au téléphone, y compris les messages enregistrés : pour cet exercice : 84 %

Accueillir et servir le public dans la langue de son choix lors de transactions par service automatisé numérique de bout en bout : pour cet exercice : 90 %

Les marchés et les accords conclus avec des tiers comprennent des clauses qui énoncent les obligations linguistiques des bureaux auxquelles les tiers doivent se conformer : pour ce cycle, 76 %; pour le cycle précédent : 75 %

Respect du principe d’égalité réelle dans ses communications et les services offerts au public, ainsi que dans l’élaboration et l’évaluation de politiques ou de programmes : pour ce cycle, 78 %

1.1. Bureaux et points de service

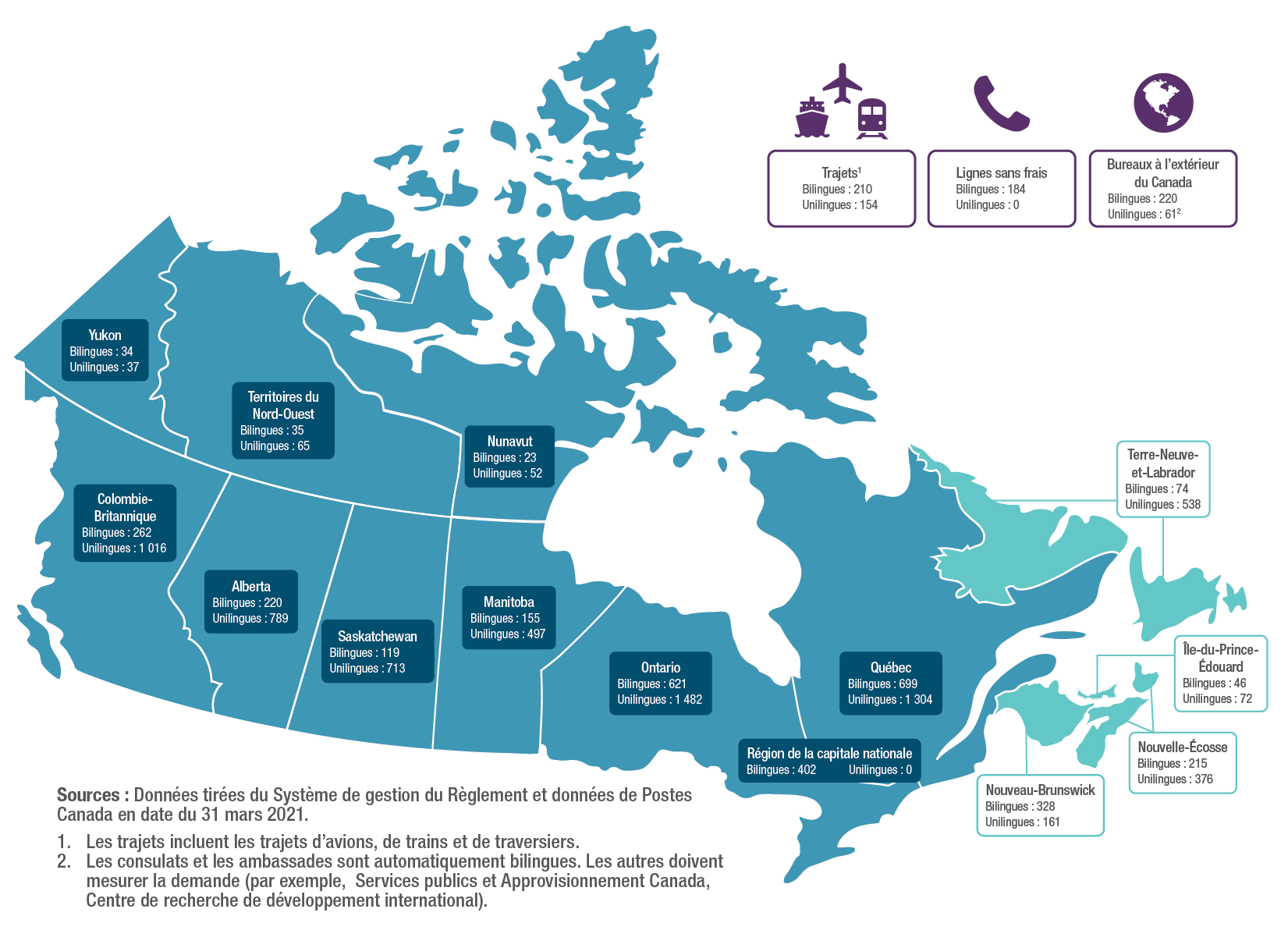

Le réseau de bureaux et de points de service au public des institutions fédérales s’étend dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada, de même qu’à l’étranger. Il permet essentiellement au public d’obtenir des services au comptoir, au téléphone, à bord d’avions, de traversiers et de trains et par le truchement de bornes interactives.

Au 31 mars 2021, les institutions comptaient 11 164 bureaux et points de serviceNote en bas de page 3 , dont 3 847 (34,5 %) avaient l’obligation d’offrir des services au public et de communiquer avec celui-ci dans les deux langues officielles (l’annexe F présente une carte du réseau des bureaux et points de service).

1.2 Communications orales et écrites

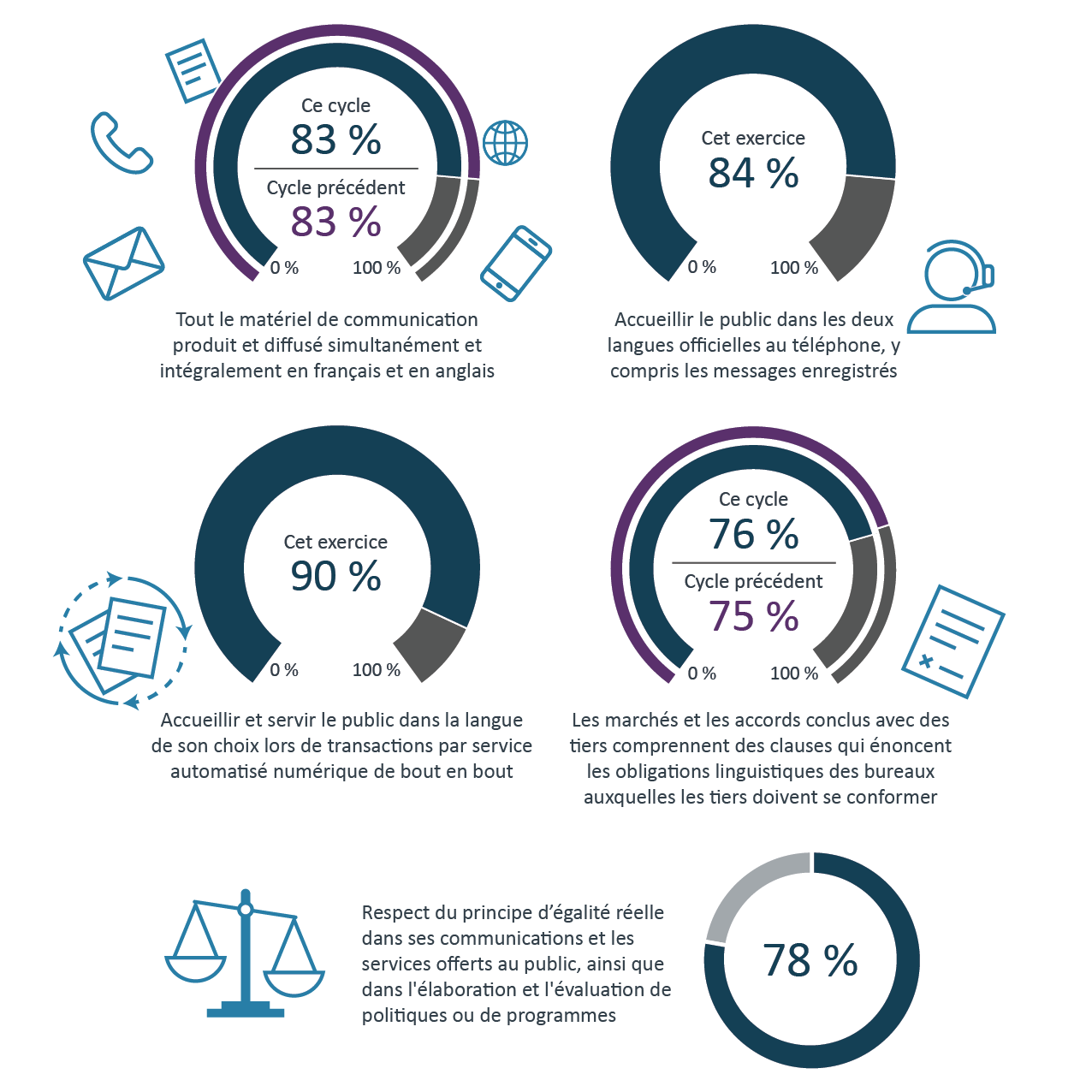

Comme le montre le graphique 1, selon le dernier bilan présenté, 91 % des institutions ont affirmé communiquer avec le public par écrit (particulièrement par le truchement de communiqués et d’avis publics) « presque toujours » dans la langue officielle choisie par celui-ci, et 87 % ont indiqué que c’était aussi le cas pour les communications orales (lors de conférences de presse, dans le cadre de discours publics, dans des vidéos).

Graphique 1 - Version textuelle

Communications par écrit avec le public dans la langue officielle choisie par ce dernier : 91 %; communications orales avec le public dans la langue officielle choisie par ce dernier : 87 %; offre active en personne : 83 %; offre active au téléphone : 84 %; offre active dans les dispositifs automatisés : 90 %, avec pour cible, 90 %.

Lee résultat pour les communications écrites correspond à la cible fixée par le SecrétariatNote en bas de page 4 , mais le résultat pour les communications orales révèle une valeur qui est de 3 % inférieure à la cible fixée, comme lors du cycle 2015-2018.

Présentation de pratiques exemplaires

Le présent document comporte des passages mis en évidence portant sur des pratiques exemplaires que l’ensemble des institutions fédérales devrait chercher à imiter.

Pratique exemplaire

La Banque du Canada fait partie des institutions qui ont indiqué qu’elles communiquent « presque toujours » avec les membres du public dans la langue officielle de leur choix. Les discours clés des représentants de la Banque sont prononcés dans les deux langues officielles, et chaque personne présente est invitée à intervenir en français ou en anglais. La Banque reçoit aussi des demandes d’organisations qui souhaitent l’inviter à prononcer un discours. Les représentants de l’institution font alors leur allocution dans la langue choisie par l’organisation hôte, tout en s’assurant d’y intégrer du contenu dans l’autre langue officielle. Les discours prononcés en public par les porte-parole de la Banque sont publiés sur le Web en français et en anglais.

Pratique exemplaire

De son côté, Sécurité publique Canada reçoit plus de 4 500 demandes de renseignements des médias et du public par année. Toutes les réponses de l’institution sont fournies dans la langue officielle dans laquelle la demande a été présentée, à moins que le demandeur n’y soit allé d’instructions contraires.

Les résultats ci-dessus s’expliquent en bonne partie par le fait que les institutions fédérales disposent de la capacité requise pour offrir des services dans les deux langues. En date du 31 mars 2021, 45 830 des 111 542 (41,1 %) titulaires de postes affectés aux services au public au sein de l’administration publique centrale devaient ainsi offrir des services en français et en anglais. Parmi ces 45 830 personnes, 96,9 % satisfaisaient aux exigences linguistiques de leur poste. Une situation similaire prévalait dans les institutions assujetties à la Loi qui ne font pas partie de l’administration publique centrale. Ainsi, 21 763 employés sur les 66 076 (32,9 %) affectés aux services au public étaient en mesure d’offrir ces services dans les deux langues officielles dans les bureaux de ces institutionsNote en bas de page 5.

1.3 Offre active

Dans les bureaux bilingues, les institutions fédérales sont tenues de prendre des mesures pour assurer l’offre active de services au public dans les deux langues officielles. Selon la Politique sur les langues officielles, pratiquer l’offre active signifie pour une institution « indiquer clairement, visuellement et oralement, que les membres du public peuvent communiquer en français ou en anglais et obtenir des services d’un bureau désigné dans l’une ou l’autre de ces langues ». Il est important pour les institutions et leur personnel de pratiquer l’offre active, puisque des travaux de recherche ont montré que celle-ci incite fortementNote en bas de page 6 les membres du public à utiliser leur propre langue officielle quand ils communiquent avec le gouvernement ou cherchent à en obtenir des services.

Sur l’ensemble des institutions qui ont soumis un bilan lors des trois dernières années, 83 % ont indiqué prendre presque toujours des mesures appropriées pour accueillir dans les deux langues officielles le public qui se présente en personne à leurs bureaux, une hausse de 4 % depuis 2015-2018 (graphique 1).

Le téléphone est le moyen privilégié par de nombreux citoyens pour joindre les institutions fédérales. Les bilans recueillis par le Secrétariat pour l’exercice 2020-2021 montrent que 84 % de ces dernières pratiquent presque toujours l’offre active au téléphone, y compris dans leurs messages enregistrés. Finalement, les bilans tiennent maintenant compte du fait que les citoyens peuvent parfois obtenir les renseignements ou services fédéraux qu’ils convoitent sans interaction humaine. Selon les bilans, 90 % des institutions mettent presque toujours en œuvre des mesures pour que l’offre active soit assurée dans les dispositifs automatisés numériques qu’elles déploientNote en bas de page 7.

Certaines institutions prennent rapidement les mesures qui s’imposent lorsqu’elles se rendent compte que leur personnel ne pratique pas l’offre active comme il devrait le faire.

Pratique exemplaire

Par exemple, durant la pandémie, Transports Canada a été informé que certains des messages d’accueil en français de sa ligne automatisée sans frais étaient inadéquats. Le ministère rapporte dans son bilan 2020-2021 que, dès qu’elle a été avisée du problème, l’équipe responsable s’est assurée de le résoudre.

1.4 Diffusion de renseignements

Le Web est devenu avec le temps le premier moyen de diffusion de renseignements dont se servent les institutions fédérales. Tout comme le site www.canada.ca, les sites Web des institutions fédérales doivent être systématiquement accessibles dans les deux langues officielles.

C’est actuellement le cas de la plupart des sites Web fédéraux. En effet, 93 % des institutions ont indiqué dans leur dernier bilan que les contenus français et anglais de leur site Web sont presque toujours affichés simultanément (il n’y a pas de décalage notable dans le temps entre le moment où la version française et la version anglaise sont mises en ligne) et publiés intégralement (p. ex., la version française n’est pas un simple résumé de la version anglaise). Il s’agit là d’un bond majeur de 9 points de pourcentage depuis le cycle 2015-2018.

Pratique exemplaire

L’Agence de santé publique du Canada et Santé Canada font partie des institutions qui prennent des mesures vigoureuses pour assurer la dualité linguistique sur le Web. Ainsi, le logiciel de publication de ces institutions est conçu pour garantir que seules les pages Web contenant à la fois du contenu en anglais et en français peuvent être publiées sur www.canada.ca. En outre, un certain nombre de leurs directions générales ont mis en place des processus de traduction et de révision robustes pour garantir que les contenus en français et en anglais soient de qualité égale. Enfin, l’Agence surveille en continu les pratiques de diffusion Web de ses différentes directions.

Puisque le Web prend une importance croissante dans notre société, il demeure important que les institutions fédérales continuent de communiquer efficacement avec les citoyens par d’autres moyens. À cet égard, 83 % des institutions affirment dans leur dernier bilan que le matériel de communicationNote en bas de page 8 provenant de leurs bureaux désignés bilingues est presque toujours produit et diffusé simultanément et intégralement en français et en anglaisNote en bas de page 9.

Pratique exemplaire

Le Bureau du directeur général des élections (Élections Canada) figure parmi les institutions qui affirment appliquer cette pratique. Les plans et les stratégies d’Élections Canada prévoient l’application de mesures qui permettent à l’institution de s’assurer que son matériel de communication est diffusé intégralement et simultanément dans les deux langues officielles. Lors d’une élection, Élections Canada surveille aussi si ce matériel bilingue est, dans les faits, accessible. Des suivis sont enfin effectués auprès de tous les directeurs du scrutin pour leur faire part des résultats de cet exercice de surveillance et les inciter à corriger les problèmes qui se présentent.

1.5 Marchés et accords conclus avec des tiers

La Loi prévoit que les institutions fédérales doivent veiller à ce que les renseignements ou les services qu’un tiers fournit en leur nom aux membres du public le soient bel et bien dans la langue officielle privilégiée par ces derniers. Les institutions fédérales concernées ne le font pas toujours. En effet, seulement 76 % d’entre elles s’assurent que les marchés et les accords conclus avec des tiers qui agissent pour le compte de bureaux bilingues comprennent presque toujours des clauses qui énoncent les obligations linguistiques que ces tiers doivent respecter. La situation demeure virtuellement inchangée depuis 2015-2018, alors que cette proportion était de 75 %.

Pratique exemplaire

Les contrats qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada signe avec des tiers comprennent une disposition sur le bilinguisme. Le résumé de ces contrats contient une section obligatoire précisant dans quelles langues officielles les travaux devront être exécutés et les produits ou biens livrables, fournis. Les gestionnaires de projet de cette institution ont la responsabilité de veiller à ce que les obligations linguistiques énoncées dans ces contrats soient respectées. Par exemple, le Programme d’échange en matière de littératie numérique cible les groupes sous-représentés dans l’économie numérique, dont les membres des communautés de langue officielle en situation minoritaire. En 2020‑2021, le ministère s’est assuré que les six bénéficiaires de ce programme respectent les clauses linguistiques prévues dans les accords de contribution les liant au gouvernement.

1.6 Respect du principe d’égalité réelle

« L’égalité réelle est réalisée lorsque l’on prend en considération, là où cela est nécessaire, des différences dans les caractéristiques et les circonstances de la communauté minoritaire, en offrant des services avec un contenu distinct ou au moyen d’un mode de prestation différent afin d’assurer que la minorité reçoit les services de la même qualité que la majorité. Cette démarche est la norme en droit canadienNote en bas de page 10. »

Selon les bilans déposés ces trois dernières années, 78 % des institutions fédérales respectent presque toujours le principe d’égalité réelle lorsqu’elles communiquent avec le public ou lorsqu’elles lui fournissent des services. Cela laisse donc place à l’amélioration.

Pour s’assurer d’offrir des services de qualité véritablement égale en français et en anglais, les institutions fédérales gagnent à se servir de la Grille d’analyse des services et programmes fédéraux en regard du principe de l’égalité réelle. La grille comprend une série de questions pour aider les institutions fédérales à considérer les répercussions sur les enjeux de langues officielles lorsque de nouvelles initiatives sont proposées. Les questions portent sur les parties IV, V, VI et VII de la Loi et permettent de s’assurer que les obligations et les facteurs relatifs aux langues officielles sont pris en compte dès le début du processus d’élaboration d’une présentation au Conseil du Trésor.

Durant l’exercice 2020-2021, le Secrétariat s’est affairé à réviser son Guide à l’intention des rédacteurs de présentations au Conseil du Trésor , y compris l’analyse des incidences sur les langues officielles. Le Secrétariat a consulté la communauté de pratique sur l’ébauche de la nouvelle version du guide. Le guide a été diffusé en juin 2021. Le ministère du Patrimoine canadien a aussi rédigé un nouveau guide pour faciliter l’analyse des incidences sur les langues officielles, mais pour la préparation d’un mémoire au Cabinet. Il s’intitule Guide pour la rédaction d’un mémoire au Cabinet - Analyse des incidences sur les langues officielles. Le Secrétariat en a fait la promotion dans son bulletin La Connexion LO d’avril 2021 destiné à la communauté de pratique des langues officielles.

1.7 Conclusion

L’examen des bilans soumis au Secrétariat ces trois dernières années montre que de nombreuses institutions fédérales se conforment aux obligations que leur impose la partie IV de la Loi ou, encore, adoptent certaines pratiques jugées exemplaires. Ainsi, les communications par écrit et les sites Web gouvernementaux affichent un fort taux de conformité.

Cependant, il y a encore place à l’amélioration dans certains domaines.

En particulier, beaucoup d’institutions démontrent des lacunes en matière d’offre active en personne, lesquelles pourraient avoir pour effet d’insécuriser une partie des membres du public (particulièrement ceux appartenant aux communautés linguistiques en situation minoritaire). Cette insécurité peut en effet faire en sorte que les Canadiens ou les voyageurs n’osent pas demander à être servis dans la langue officielle de leur choix lorsqu’ils devraient bel et bien être en mesure d’exercer ce droit.

L’omission par certaines institutions de clauses linguistiques dans des ententes conclues avec des tiers est aussi un problème à corriger, puisqu’en l’absence de telles clauses, certains tiers pourraient ne pas offrir les services en français ou en anglais attendus par les membres du public. Les institutions fédérales doivent respecter les mêmes obligations linguistiques, peu importe si elles offrent elles-mêmes le service ou si elles font appel à un partenaire pour le faire.

Chapitre 2. Langue de travail

Dans cette section

Graphique - Version textuelle

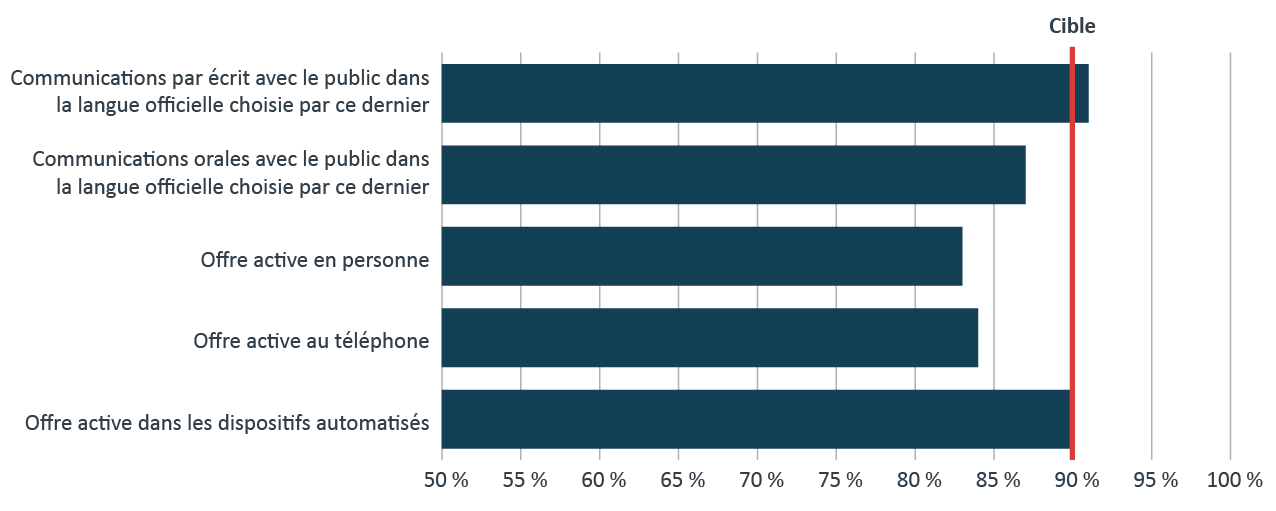

Au sein de l’administration publique centrale, 96 % des titulaires de poste de supervision satisfont aux exigences linguistiques de leur poste, une tendance à la hausse;

62 % des postes de supervision exigent le niveau de compétence C en interaction orale, une tendance à la hausse;

96 % des employés qui offrent des services professionnels et centraux satisfont aux exigences linguistiques de leur poste, une tendance à la hausse;

37 % des postes qui offrent des services personnels et centraux exigent le niveau de compétence C en interaction orale, une tendance à la hausse.

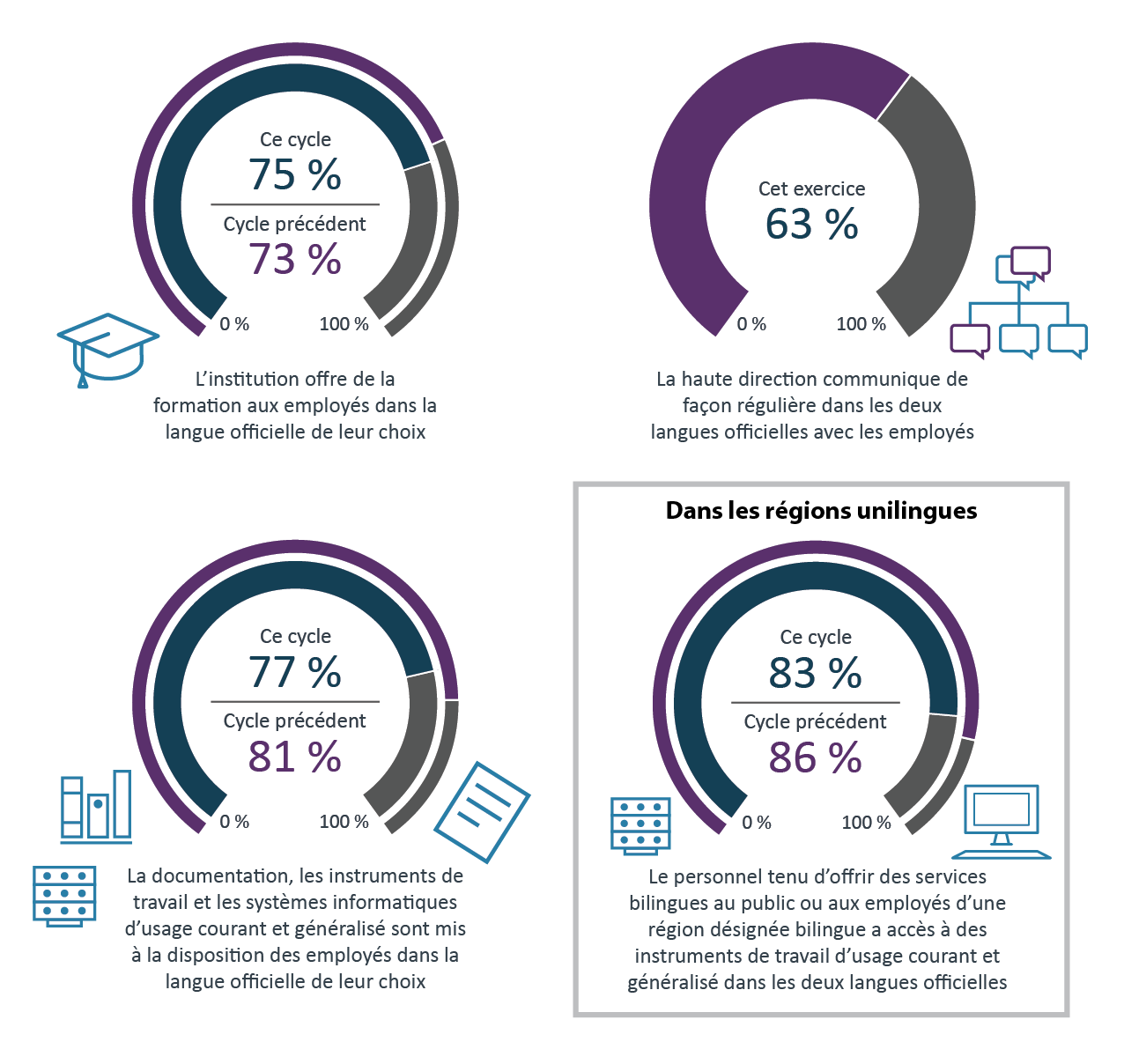

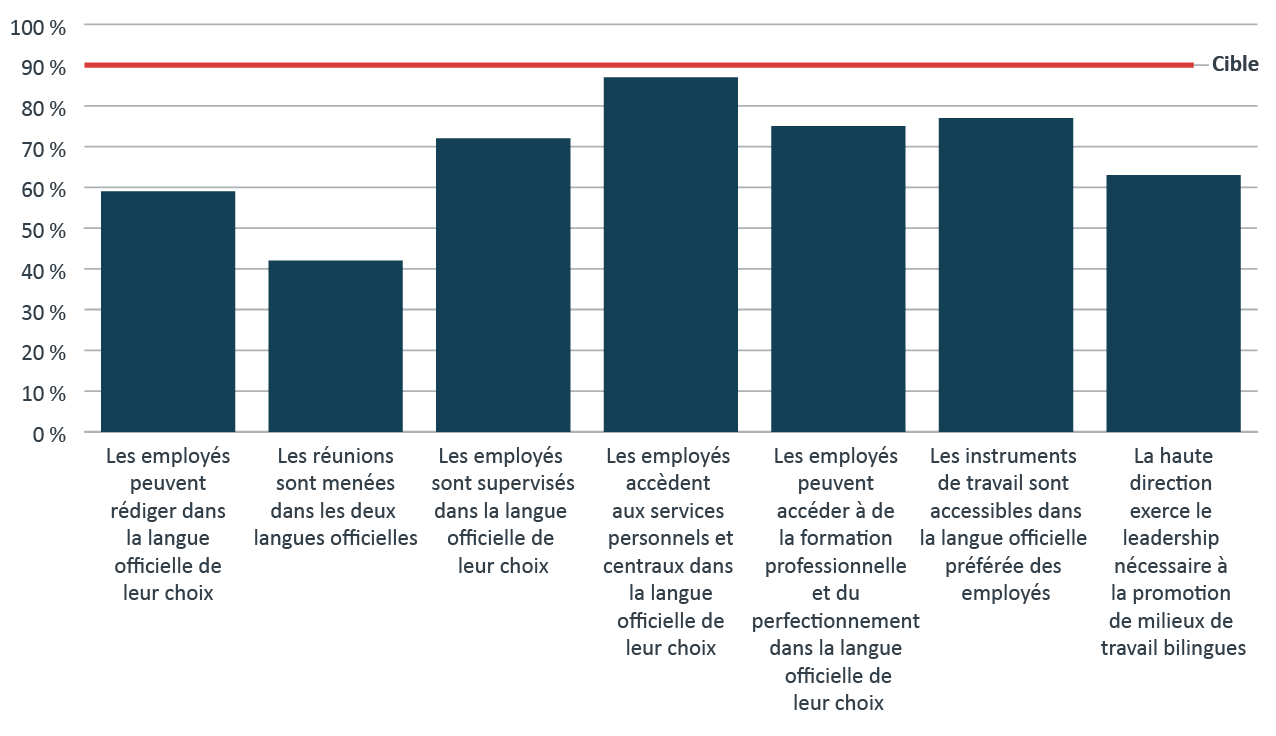

Pourcentage d’institutions qui affirment « presque toujours » appliquer la bonne pratique qui fait l’objet d’un énoncé dans les régions désignées bilingues :

Le personnel a la possibilité de rédiger des documents dans la langue officielle de son choix : pour ce cycle, 59 %; pour le cycle précédent : 51 %

Les réunions sont menées dans les deux langues officielles et les employés peuvent y utiliser la langue officielle de leur choix : pour ce cycle, 42 %; pour le cycle précédent : 45 %

Les titulaires de postes bilingues ou réversibles sont supervisés dans la langue officielle de leur choix : pour ce cycle, 72 %; pour le cycle précédent : 74 %

Les services personnels et centraux sont fournis aux employés dans la langue officielle de leur choix : pour ce cycle, 87 %; pour le cycle précédent : 85 %

L’institution offre de la formation aux employés dans la langue officielle de leur choix : pour ce cycle, 75 %; pour le cycle précédent : 73 %

La haute direction communique dans les deux langues officielles avec les employés de façon régulière : pour cet exercice, 63 %

La documentation, les instruments de travail et les systèmes informatiques d’usage courant et généralisé sont disponibles aux employés dans la langue officielle de leur choix : pour ce cycle, 77 %; pour le cycle précédent : 81 %

Dans les régions unilingues, le personnel tenu d’offrir des services bilingues au public ou aux employés d’une région désignée bilingue a accès à des instruments de travail d’usage courant et généralisé dans les deux langues officielles pour : pour ce cycle, 83 %; pour le cycle précédent : 86 %

La partie V de la Loi définit les droits linguistiques des employés fédéraux. Elle vise d’abord à favoriser la pleine reconnaissance de la langue française et de la langue anglaise dans la fonction publique fédérale. Elle vise aussi à faire en sorte que les fonctionnaires jouissent de la possibilité d’utiliser l’une ou l’autre dans les régions désignées bilingues aux fins de la langue de travail.

L’analyse des bilans déposés par les institutions fédérales de 2018 à 2021 montre qu’il y a encore place à l’amélioration pour faire en sorte que les employés dans les régions désignées bilingues aux fins de la langue de travail puissent vraiment travailler dans la langue officielle de leur choix.

Suivi du rapport Borbey-Mendelsohn

En 2017, le greffier a confié au Comité des sous-ministres adjoints sur les langues officielles la responsabilité de veiller à la mise en œuvre des recommandations du rapport Borbey-Mendelsohn intitulé Le prochain niveau : Enraciner une culture de dualité linguistique inclusive en milieu de travail au sein de la fonction publique fédérale. Depuis 2018, le Portail linguistique du Canada contient un tableau de bord pour mesurer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des 14 catégories de recommandations contenues dans le rapport Borbey-Mendelsohn. D’ailleurs, des progrès importants ont été réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de ces recommandations. Toutefois, les recommandations les plus complexes (p. ex., formation linguistique et rehaussement du profil linguistique des superviseurs) ont été intégrées dans une stratégie plus large sur la langue de travail et des propositions administratives dans le cadre de la modernisation de la Loi. Le Secrétariat fera désormais état des progrès réalisés dans les efforts visant à renforcer le bilinguisme dans la fonction publique.

2.1 Langue de rédaction

Selon le graphique 2, seulement 59 % des institutions fédérales (contre 51 % en 2015-2018) rapportent dans leur dernier bilan que leur personnel a « presque toujours » la possibilité de rédiger des documents dans la langue officielle de son choix.

Pratique exemplaire

Ressources naturelles Canada compte parmi les organisations qui veillent au respect du droit des fonctionnaires de rédiger des documents dans la langue de leur choix. Dans son plan d’action sur les langues officielles, ce ministère mise sur la prise de mesures pour mieux sensibiliser les employés au fait qu’ils ont le droit de travailler en français ou en anglais. De fait, dans une communication destinée à tous les employés, le sous-ministre les a encouragés à travailler dans la langue de leur choix lorsqu’ils préparent des notes d’information et des documents. Ressources naturelles Canada a aussi installé un logiciel de correction automatique bilingue sur tous les postes de travail de son personnel, suivant une recommandation contenue dans le rapport Borbey-Mendelsohn.

2.2 Langue des réunions

Le graphique 2 montre ensuite que seulement 42 % des institutions affirment dans leur dernier bilan que les réunions menées dans les régions désignées bilingues le sont presque toujours dans les deux langues officielles. Cela représente une baisse de 3 points de pourcentage par rapport à 2015-2018. Autrement dit, une majorité d’institutions doivent en faire davantage pour respecter le droit des fonctionnaires d’utiliser le français ou l’anglais dans des rencontres se déroulant en mode présentiel ou virtuel.

Pratique exemplaire

Le Bureau du surintendant des institutions financières Canada a publié sur son intranet une infographie sur le thème spécifique des langues officielles et du télétravail. L’infographie présente aux fonctionnaires leurs droits et les pratiques qu’ils devraient observer lorsqu’ils organisent des réunions virtuelles ou lorsqu’ils participent à de telles réunions. Le Bureau a aussi produit des arrière-plans spéciaux que les employés peuvent installer lorsqu’ils sont en visioconférence pour envoyer le signal que chacun devrait se sentir à l’aise de recourir au français ou à l’anglais.

Graphique 2 - Version textuelle

Les employés peuvent rédiger dans la langue officielle de leur choix : 59 %; les réunions sont menées dans les deux langues officielles : 42 %; les employés sont supervisés dans la langue officielle de leur choix : 72 %; les employés accèdent aux services personnels et centraux dans la langue officielle de leur choix : 87 %; les employés peuvent accéder à de la formation professionnelle et du perfectionnement dans la langue officielle de leur choix : 75 %; les instruments de travail sont accessibles dans la langue officielle préférée des employés : 77 %; et la haute direction exerce le leadership nécessaire à la promotion de milieux de travail bilingues : 63 %, avec pour cible 90 %.

2.3 Langue de supervision des employés

En vertu de la Directive sur les langues officielles pour la gestion des personnes, les gestionnaires et les superviseurs sont tenus de superviser « les employés qui travaillent dans les régions bilingues dans la langue officielle de leur choix quand ceux-ci occupent des postes bilingues ou réversiblesNote en bas de page 11 et dans la langue officielle du poste quand ceux-ci occupent des postes unilingues ».

Or, seulement 72 % des institutions ont indiqué dans leur dernier bilan que les titulaires de postes bilingues ou réversibles sont presque toujours supervisés dans la langue officielle de leur choix (graphique 2).

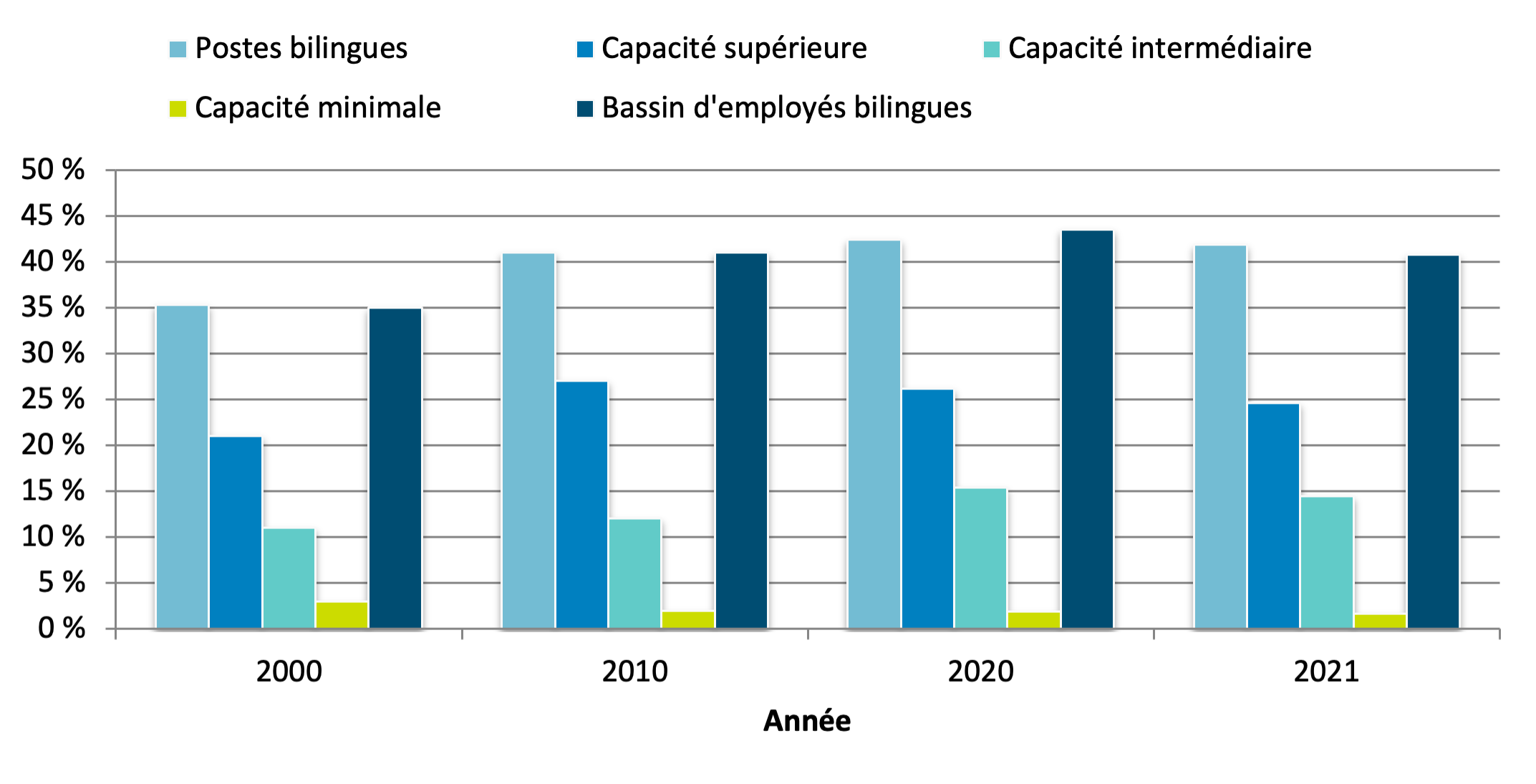

Ces résultats ne semblent pas être attribuables à un manque de capacité que les superviseurs auraient sur le plan linguistique. En date du 31 mars 2021, 96,1 % des titulaires des 28 811 postes de supervision bilingues au sein de l’administration publique centraleNote en bas de page 12 satisfaisaient en effet aux exigences linguistiques de leur poste — des exigences élevées puisque 62 % des postes de supervision bilingues exigent un niveau de compétence C en interaction orale, soit la norme la plus élevée.

Pratique exemplaire

Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada s’est, entre autres, donné comme priorité de respecter le droit de ses employés à être supervisés dans la langue officielle de leur choix. En juin 2021, le Centre lancera sa propre politique sur les langues officielles, laquelle rendra obligatoire l’atteinte du niveau CBC par les détenteurs d’un poste de supervision dans une région bilingue.

2.4 Services personnels et centraux

Comme le montre le graphique 2, 87 % des institutions qui ont soumis un bilan ces trois dernières années affirment que les services personnels et centraux qu’elles offrent aux employés des régions désignées bilingues le sont presque toujours dans la langue officielle préférée par chacun. Cela signifie par exemple que le fonctionnaire qui souhaite recevoir de l’aide pour régler un problème avec sa paie ou son ordinateur peut le faire à son choix, en français ou en anglais.

Au 31 mars 2021, 96,4 % des 68 581 titulaires de postes bilingues appelés à fournir des services personnels et centraux au sein de l’administration publique centrale satisfaisaient aux exigences linguistiques de leur poste, et 37,1 % de ces titulaires affichaient un niveau de compétence C en interaction orale.

2.5 Formation et perfectionnement

Dans les régions bilingues, les institutions doivent offrir la formation et les services de perfectionnement professionnel dans la langue officielle préférée de l’employé. Les trois quarts (75 %) des grandes institutions fédéralesNote en bas de page 13 , les seules tenues de se prononcer sur cet énoncé particulier dans leur bilan, affirment presque toujours le faire (graphique 2).

Pratique exemplaire

Certaines institutions ne se tournent pas seulement vers l’École de la fonction publique du Canada pour offrir des cours dans les deux langues officielles. Par exemple, les employés d’Emploi et Développement social Canada ont accès aux cours du Collège, un centre de formation créé par ce ministère. Le Collège a mis à l’essai 481 cours bilingues pour former les employés de tout le pays sur des questions priorisées par l’institution. Plus de 100 cours en français et en anglais ont aussi été créés par le bureau régional de l’Atlantique pour les employés de cette région. Des formations individuelles et en groupes, à temps partiel et à temps plein, sont aussi offertes au personnel pour qu’il améliore sa langue seconde.

2.6 Instruments de travail

Tant les employés situés dans les régions bilingues que les employés qui doivent offrir des services au public dans les deux langues officielles dans une région unilingue ont le droit d’accéder à de la documentation, à des instruments de travail et à des systèmes information d’usage courant et généralisé (p. ex., tableur ou application collaborative infonuagique) dans la langue officielle de leur choix. Selon les bilans examinés par le Secrétariat dans le cadre du présent cycle, 77 % des institutions fédérales estiment que leur personnel est presque toujours en mesure d’exercer ce droit, lequel revêt une importance particulière en cette ère de travail à distance, une baisse de 4 points de pourcentage depuis 2015-2018 (graphique 2).

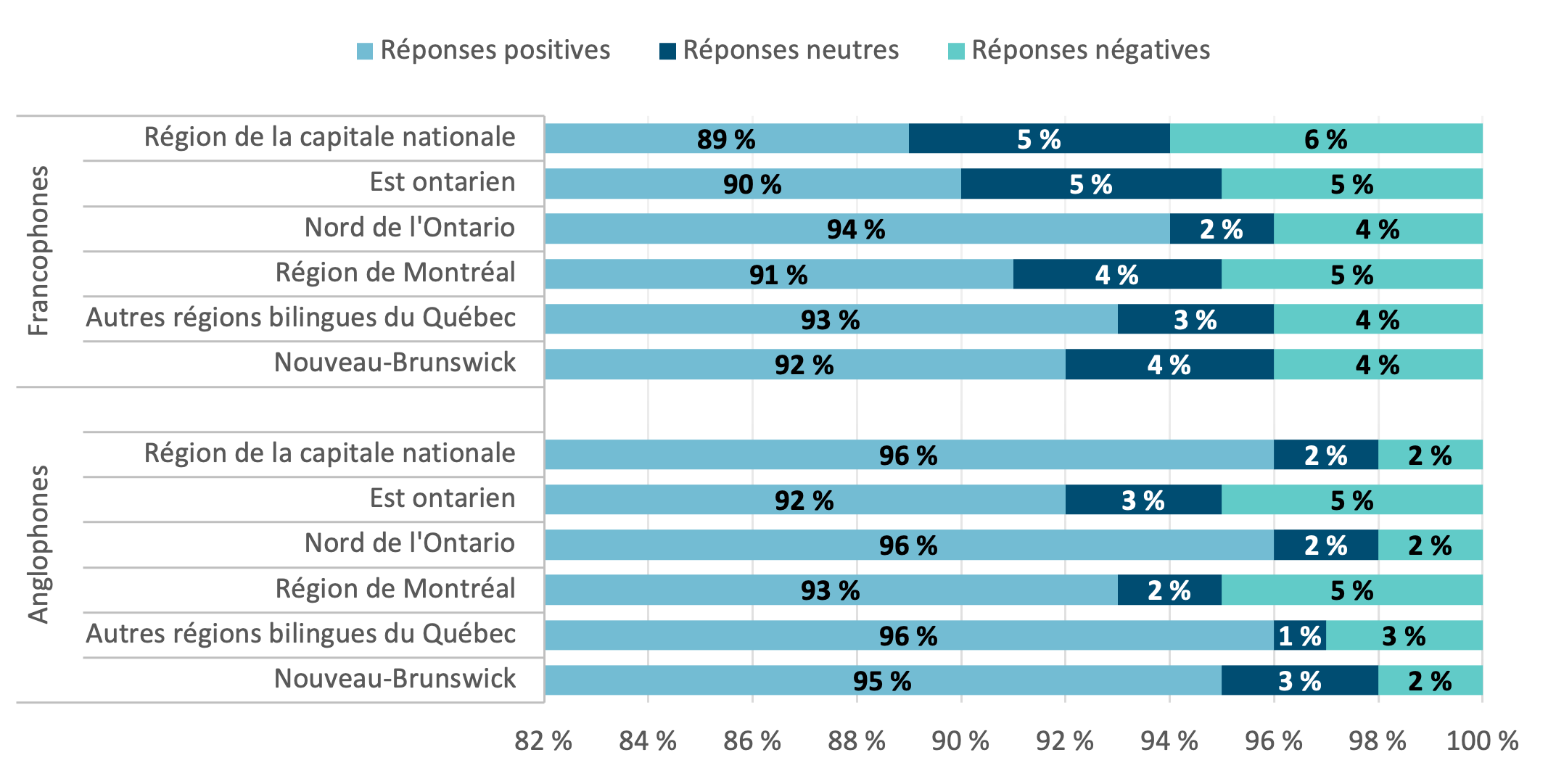

Les données du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux de 2020Note en bas de page 14 , viennent cependant nuancer ce résultat. En 2020, 94 % des fonctionnaires ont répondu positivement à l’affirmation suivante : « le matériel et les outils mis à ma disposition dans le cadre de mon travail, y compris les logiciels et les autres outils informatisés, sont disponibles dans la langue officielle de mon choix ».

Graphique 3 - Version textuelle

Dans la région de la capitale nationale, 89 % des francophones ont répondu positivement, 5 % de façon neutre et 6 % négativement. Dans l’Est ontarien, 90 % des francophones ont répondu positivement, 5 % de façon neutre, et 5 % négativement. Dans le Nord de l’Ontario, 94 % des francophones ont répondu positivement, 2 % de façon neutre et 4 % négativement. Dans la région de Montréal, 91 % des francophones ont répondu positivement, 4 % de façon neutre et 5 % négativement. Dans les autres régions bilingues du Québec, 93 % des francophones ont répondu positivement, 3 % de façon neutre et 4 % négativement. Au Nouveau-Brunswick, 92 % des francophones ont répondu positivement, 4 % de façon neutre, et 4 % négativement.

Dans la région de la capitale nationale, 96 % des anglophones ont répondu positivement, 2 % de façon neutre et 2 % négativement. Dans l’Est ontarien, 92 % des anglophones ont répondu positivement, 3 % de façon neutre, et 5 % négativement. Dans le Nord de l’Ontario, 96 % des anglophones ont répondu positivement, 2 % de façon neutre et 2 % négativement. Dans la région de Montréal, 93 % des anglophones ont répondu positivement, 2 % de façon neutre et 5 % négativement. Dans les autres régions bilingues du Québec, 96 % des anglophones ont répondu positivement, 1 % de façon neutre et 3 % négativement. Au Nouveau-Brunswick, 95 % des anglophones ont répondu positivement, 3 % de façon neutre, et 2 % négativement.

Pratique exemplaire

Sécurité publique Canada fait partie des institutions qui font un effort particulier pour fournir à leurs fonctionnaires des instruments de travail dans leur langue officielle préférée. En 2020, le ministère a ainsi créé un groupe de travail pour s’assurer que les technologies de l’information acquises par l’organisation respectent bien les politiques en vigueur en matière de langues officielles, d’accessibilité et de sécurité. Les questions suivantes figurent dans le formulaire qui sert à approuver une technologie : « Cet outil sera-t-il utilisé par des employés situés dans des régions désignées bilingues aux fins de la langue de travail? Dans l’affirmative, l’outil devrait leur être offert dans la langue officielle de leur choix ». « Cet outil est-il requis pour permettre aux employés de communiquer ou d’offrir des services au public ou à des employés en français et en anglais? Dans l’affirmative, l’outil devrait leur être offert dans les deux langues officielles. »

2.7 Leadership

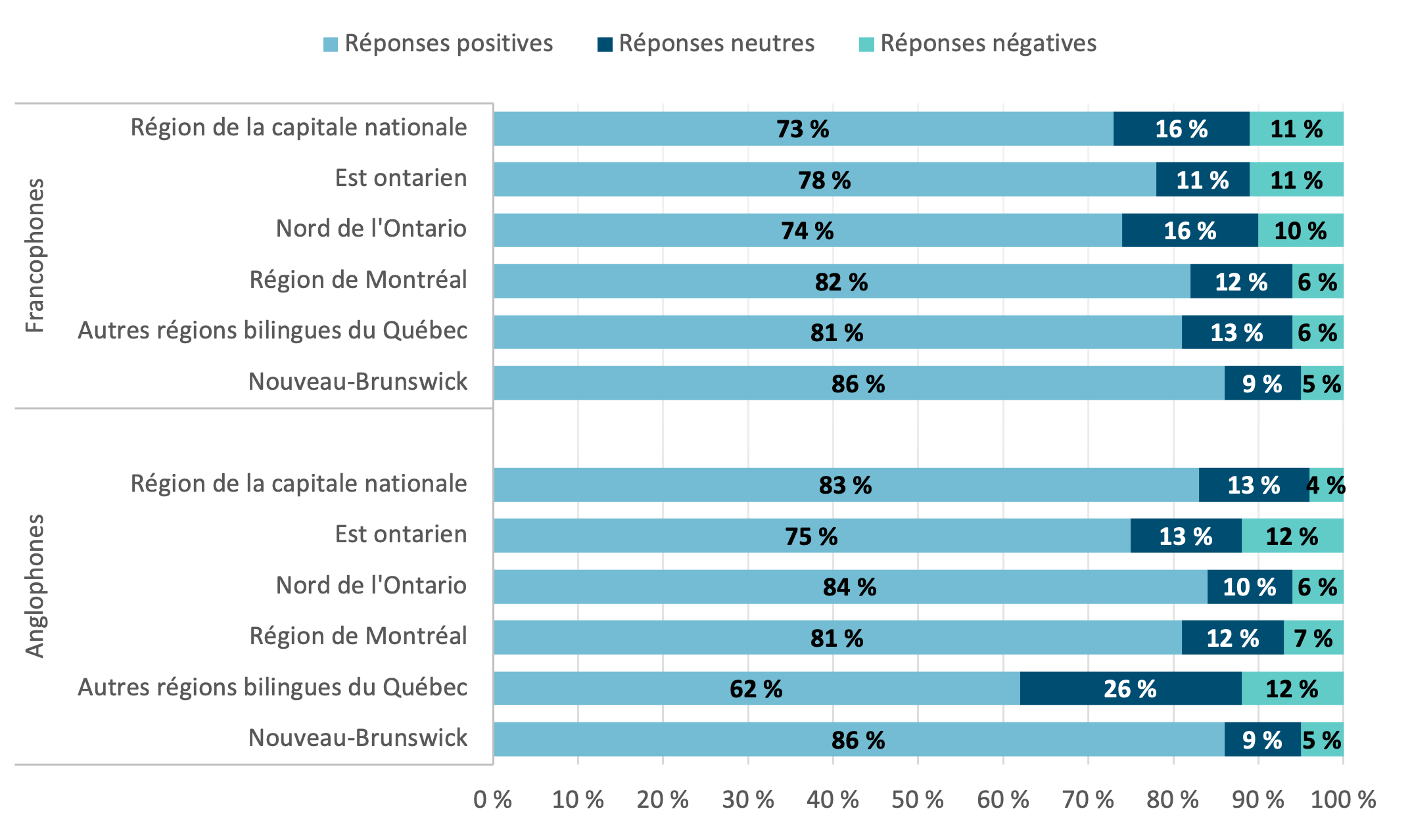

La Politique sur les langues officielles souligne que, dans les régions désignées bilingues, il relève de l’administrateur général de donner le ton approprié en matière de respect du français et de l’anglais. Toutefois, seules 63 % des institutions avancent dans leur dernier bilan que la haute direction dans ces régions désignées bilingues exerce presque toujours le leadership nécessaire à la promotion d’un milieu de travail propice à l’usage effectif des deux langues officielles (graphique 2). Selon l’édition 2020 du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux, 80 % des employés fédéraux dans les régions désignées bilingues aux fins de langue de travail affirment que les cadres supérieurs de leur ministère ou organisme utilisent les deux langues officielles dans leurs interactions avec les employés.

Graphique 4 - Version textuelle

Dans la région de la capitale nationale, 73 % des francophones ont répondu positivement, 16 % de façon neutre et 11 % négativement. Dans l’Est ontarien, 78 % des francophones ont répondu positivement, 11 % de façon neutre, et 11 % négativement. Dans le Nord de l’Ontario, 74 % des francophones ont répondu positivement, 16 % de façon neutre et 10 % négativement. Dans la région de Montréal, 82 % des francophones ont répondu positivement, 12 % de façon neutre et 6 % négativement. Dans les autres régions bilingues du Québec, 81 % des francophones ont répondu positivement, 13 % de façon neutre et 6 % négativement. Au Nouveau-Brunswick, 86 % des francophones ont répondu positivement, 9 % de façon neutre, et 5 % négativement.

Dans la région de la capitale nationale, 83 % des anglophones ont répondu positivement, 13 % de façon neutre et 4 % négativement. Dans l’Est ontarien, 75 % des anglophones ont répondu positivement, 13 % de façon neutre, et 12 % négativement. Dans le Nord de l’Ontario, 84 % des anglophones ont répondu positivement, 10 % de façon neutre et 6 % négativement. Dans la région de Montréal, 81 % des anglophones ont répondu positivement, 12 % de façon neutre et 7 % négativement. Dans les autres régions bilingues du Québec, 62 % des anglophones ont répondu positivement, 26 % de façon neutre et 12 % négativement. Au Nouveau-Brunswick, 86 % des anglophones ont répondu positivement, 9 % de façon neutre, et 5 % négativement.

2.8 Conclusion

La mise en place de milieux de travail réellement bilingues nécessite encore des efforts dans de nombreuses institutions. Deux lacunes sont particulièrement saillantes : près de cinq années après le dépôt du rapport Borbey-Mendelsohn, trop de fonctionnaires ne peuvent toujours pas écrire dans la langue officielle de leur choix ou participer en français ou en anglais aux rencontres. Cela dit, les institutions font mieux quant à l’offre bilingue de services personnels et centraux auprès des employés.

Comme le montre le chapitre 6, le Secrétariat a posé différents gestes, en 2020-2021, pour amener les institutions fédérales à corriger ces problèmes.

Le Secrétariat entend donc multiplier les interventions dans les années à venir pour améliorer considérablement la situation en ce qui a trait à la rédaction de documents dans la langue de préférence des employés et la tenue de réunions bilingues.

Chapitre 3. Les institutions fédérales et la participation des Canadiens d’expression française et d’expression anglaise

Dans cette section

Graphique - Version textuelle

Représentation linguistique dans la fonction publique fédérale : anglophones au sein de la population canadienne en 2016 : 75,4 %, francophones, 22,8 %; anglophones au sein de l’administration publique centrale : 69,2 %, soit une tendance à la hausse, et francophones, 30,8 %, une tendance à la baisse; anglophones au sein des institutions qui ne font pas partie de l’administration publique centrale : 77,5 %, soit une tendance à la baisse, et les francophones, 22,3 %, une tendance à la hausse; anglophones au sein de l’ensemble des institutions, 73,8 %, soit une tendance à la baisse, et les francophones, 25,9 %, une tendance à la hausse. Sources : Recensement 2016; Système d’information sur les postes et la classification et Système d’information sur les langues officielles II en date du 31 mars 2021. Les tendances sont comparées aux données de l’année précédente. 90 % des institutions ont pris des mesures pour que leurs effectifs tendent à refléter la composition des deux communautés de langue officielle au Canada.

3.1 Analyse

Tout en prévoyant que le principe du mérite doit guider les approches de gestion des ressources humaines adoptées par le gouvernement fédéral, la partie VI de la Loi énonce que ce dernier doit « veiller à ce que les Canadiens d’expression française et ceux d’expression anglaise […] aient des chances égales d’emploi et d’avancement dans les institutions fédérales ». Le gouvernement doit aussi s’assurer que « les effectifs des institutions fédérales tendent à refléter la présence au Canada des deux collectivités de langue officielle, compte tenu de la nature de chacune d’elles et notamment de leur mandat, de leur public et de l’emplacement de leurs bureaux ».

En tout, 90 % des grandes institutions affirment qu’elles ont pris des mesures au cours du cycle 2018-2021 pour que la composition de leur effectif tende à refléter la composition des deux communautés de langue officielle au Canada, et ce, en fonction de leur mandat, de leur public cible et de l’emplacement de leurs bureaux.

Par exemple, les bilans montrent que diverses institutions fédérales participent à des salons de l’emploi dans des établissements postsecondaires que fréquentent des membres des communautés de langue officielle en milieu minoritaire. Certaines institutions s’assurent que les offres d’emploi qu’elles publient le sont notamment dans les médias des communautés francophones ou anglophones. D’autres utilisent les médias sociaux et les plateformes de recrutement dans les deux langues pour joindre tous les candidats potentiels à l’échelle du pays.

Pratique exemplaire

Malgré la pandémie, l’équipe de recrutement et de sensibilisation de Service correctionnel Canada a ainsi continué de promouvoir les possibilités de carrière au sein de ce ministère en recourant aux médias sociaux, en faisant de la publicité par le truchement de panneaux d’affichage et de sites Web et en participant à des salons de l’emploi virtuels ouverts à tous, y compris aux membres des communautés de langue officielle. Lors de ces salons, l’équipe de recrutement et de sensibilisation a fait ses présentations en anglais et en français et les recruteurs, bilingues, s’adressaient aux participants dans leur langue officielle préférée.

Au 31 mars 2021, le taux de participation des anglophonesNote en bas de page 16 dans l’administration publique centrale se situait à 69,2 % et celui des francophones, à 30,8 %. Dans l’ensemble des institutions assujetties à la Loi, les anglophones représentaient 73,9 % de l’effectif et les francophones, 25,9 % (une hausse de 0,3 point de pourcentage en un an).

Ces proportions sont bien alignées sur les pourcentages tirés du recensement de la population de 2016, voulant que 75,4 % de la population ait l’anglais comme première langue officielle et 22,8 %, le français.

Les communautés de langue officielle sont bien représentées au sein de l’ensemble des institutions fédérales et des bureaux que celles-ci possèdent dans les différents provinces et territoires. Il faut, cela dit, relever que les Québécois d’expression anglaise de l’extérieur de la région de la capitale nationale constituent seulement 11,4 % des employés de l’administration publique centrale, alors qu’ils représentent 13,7 % de la population québécoise.

Pratique exemplaire

Le recrutement d’employés anglophones au Québec est notamment un enjeu pour Services publics et Approvisionnement Canada. Pour augmenter la représentation de ceux-ci, ce ministère a tenu deux activités de recrutement dans des établissements postsecondaires anglo‑québécois, lesquelles ont permis d’embaucher de nouveaux employés anglophones.

3.2 Conclusion

Il conviendra de toujours veiller à la représentation des Canadiens d’expression française et d’expression anglaise dans les institutions fédérales. Cela dit, la représentation paraît globalement satisfaisante selon les indicateurs actuels, sauf au sein de l’administration publique centrale au Québec où les anglophones sont sous-représentés.

En outre, les résultats de l’analyse des bilans montrent qu’un fort pourcentage d’institutions prend chaque année des mesures ciblées pour faire en sorte que francophones et anglophones y soient adéquatement représentés.

Chapitre 4. Les institutions et la gestion du dossier des langues officielles

Dans cette section

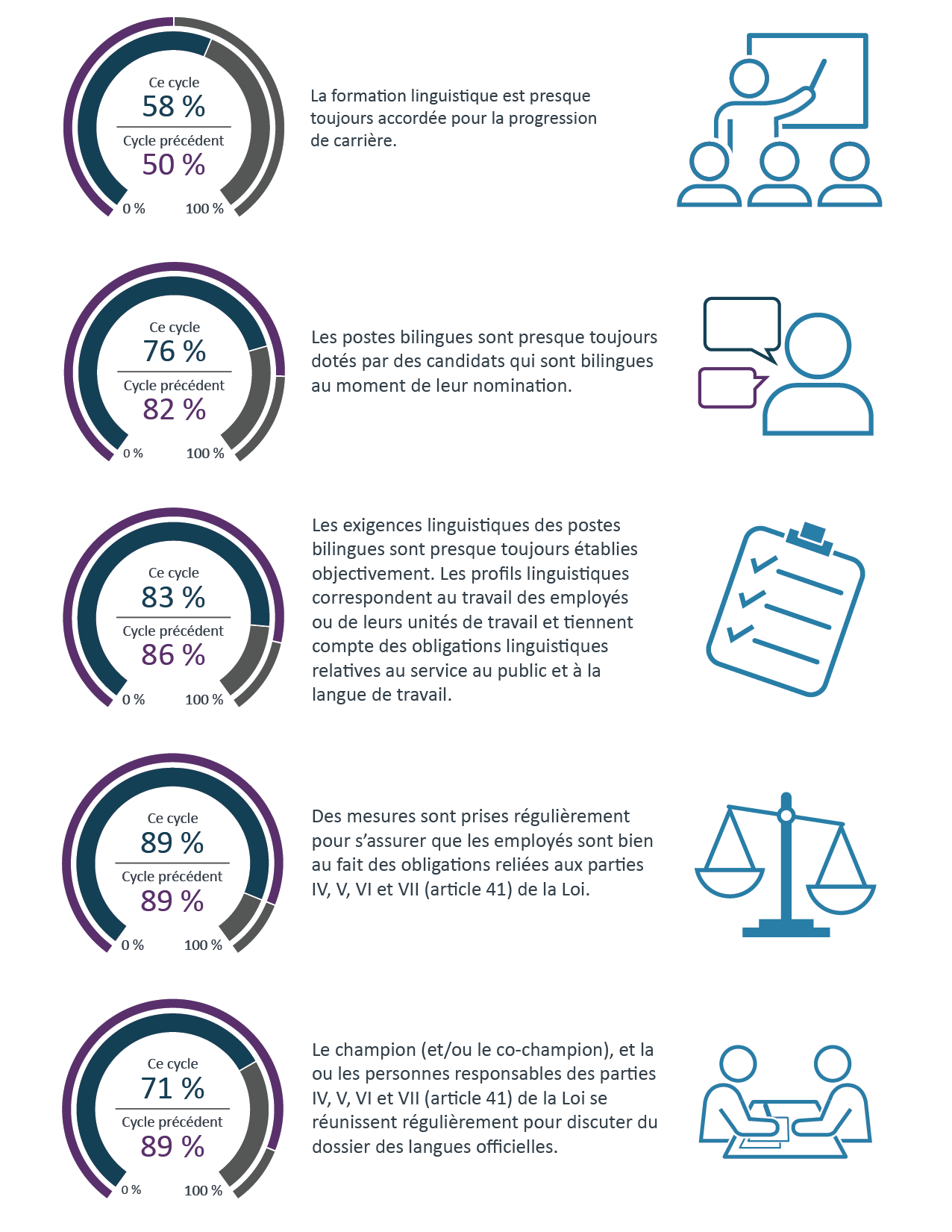

Graphique - Version textuelle

La formation linguistique est presque toujours accordée pour la progression de carrière : pour ce cycle, 58 %; pour le cycle précédent, 50 %

Les postes bilingues sont presque toujours dotés par des candidats qui sont bilingues au moment de leur nomination : pour ce cycle, 76 %; pour le cycle précédent, 82 %

Les exigences linguistiques des postes bilingues sont presque toujours établies objectivement. Les profils linguistiques correspondent au travail des employés ou de leurs unités de travail et tiennent compte des obligations linguistiques relatives au service au public et à la langue de travail : pour ce cycle, 83 %; pour le cycle précédent, 86 %

Des mesures sont prises régulièrement pour s’assurer que les employés sont bien au fait des obligations reliées aux parties IV, V, VI et VII (article 41) de la Loi : pour ce cycle, 89 %; pour le cycle précédent, 89 %

Le champion (et/ou le co-champion), et la ou les personnes responsables des parties IV, V, VI et VII (article 41) de la Loi se réunissent régulièrement pour discuter du dossier des langues officielles : pour ce cycle, 71 %; pour le cycle précédent, 89 %

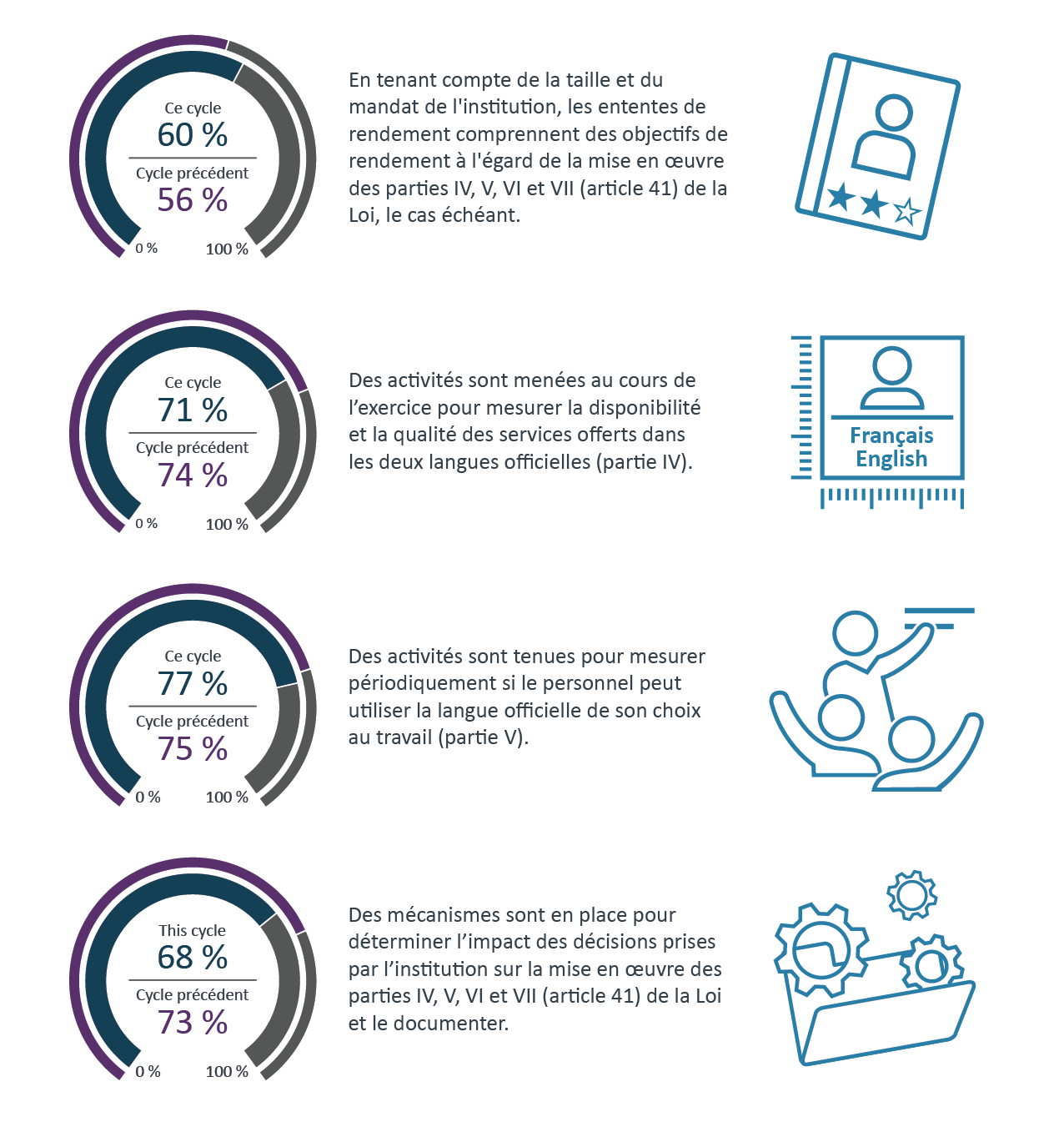

En tenant compte de la taille et du mandat de l’institution, les ententes de rendement comprennent des objectifs de rendement à l’égard de la mise en œuvre des parties IV, V, VI et VII (article 41) de la Loi, le cas échéant : pour ce cycle, 60 %; pour le cycle précédent, 56 %

Des activités sont menées au cours de l’exercice pour mesurer la disponibilité et la qualité des services offerts dans les deux langues officielles (partie IV) : pour ce cycle, 71 %; pour le cycle précédent, 74 %

Des activités sont tenues pour mesurer périodiquement si le personnel peut utiliser la langue officielle de son choix au travail (partie V) : pour ce cycle, 77 %; pour le cycle précédent, 75 %

Des mécanismes sont en place pour déterminer l’impact des décisions prises par l’institution sur la mise en œuvre des parties IV, V, VI et VII (article 41) de la Loi et le documenter : pour ce cycle, 68 %; pour le cycle précédent, 73 %

Le respect de la Loi dépend de la mise en place de processus de gestion rigoureux du dossier des langues officielles. Cette section traite des mesures que les institutions ont prises pour créer et appliquer ces processus.

4.1 Gestion des ressources humaines

Suivant la Politique sur les langues officielles, les institutions fédérales adoptent diverses pratiques en matière de gestion des ressources humaines afin de s’assurer de disposer pleinement de la capacité d’offrir des services de qualité, en français et en anglais, au public et à leurs employés.

Selon l’examen des bilans mené par le Secrétariat, seulement 68 % des grandes institutions disposaient presque toujours, en 2018-2021, des ressources humaines nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations linguistiques envers les membres du public et envers leurs employés. Plus précisément, ces institutions comptent suffisamment de personnel bilingue pour superviser et évaluer les employés des régions désignées bilingues aux fins de langue de travail, et communiquer avec eux, et leur offrir des services internes dans la langue officielle de leur choix. De plus, elles possèdent assez de personnel compétent dans chacune des deux langues officielles pour assurer des services au public dans la langue de son choix, en conformité avec la Loi.

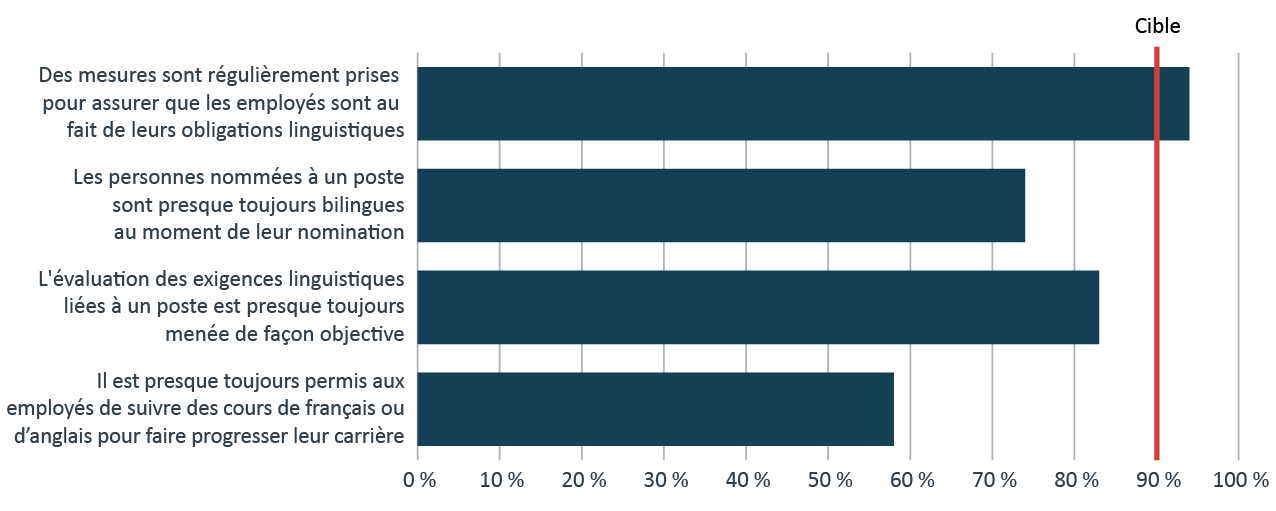

Le graphique 5 présente les divers moyens que les institutions fédérales ont pris, selon leur dernier bilan, pour s’assurer de compter sur des employés capables de respecter les droits linguistiques de leurs collègues et ceux des membres du public. On y voit d’abord qu’aussi peu que 58 % des grandes institutions concernées ont indiqué qu’elles permettent presque toujours à leurs employés de suivre des cours de français ou d’anglais pour faire progresser leur carrière.

Graphique 5 - Version textuelle

Des mesures sont régulièrement prises pour assurer que les employés sont au fait de leurs obligations linguistiques : 94 %; les personnes nommées à un poste sont presque toujours bilingues au moment de l’être : 74 %; l’évaluation des exigences linguistiques liées à un poste est presque toujours menée de façon objective : 83 %; il est presque toujours permis aux employés de suivre des cours de français ou d’anglais pour faire progresser leur carrière : 58 %, avec pour cible 90 %.

Pratique exemplaire

Par exemple, l’Agence des services frontaliers du Canada possède sa propre école de langues. Les employés y ont accès s’ils en font la demande ou en fonction des besoins pour un service particulier. Ainsi, la Direction générale de l’information, des sciences et de la technologie de l’Agence a pu profiter de l’appui de cinq professeurs à temps plein pour permettre aux employés d’apprendre le français. La Direction s’est particulièrement engagée à aider les fonctionnaires en début de carrière à renforcer leur langue seconde, pour que rien n’entrave leur progression.

Pratique exemplaire

Toujours à titre d’exemple, le Plan d’action en matière de langues officielles 2020-2023 de Sécurité publique Canada établit que l’une des principales activités du champion des langues officielles du ministère consiste à encourager les employés à acquérir de nouvelles compétences en langue seconde, ou à conserver ou perfectionner celles qu’ils possèdent déjà. Le ministère compte trois offres à commandes avec des écoles de formation en langue seconde pour la formation individuelle ou en groupe et recourt également aux services des écoles en vertu des offres à commandes de Services publics et Approvisionnement Canada.

Pratique exemplaire

Au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, le programme de formation en langue seconde, qui se tenait en salle de classe, a été adapté à la réalité du travail à domicile. Au début de la pandémie, la formation se faisait par téléphone. Dès que cela a été possible, la formation en salle de classe a repris, mais de façon virtuelle en utilisant une application de visioconférence. Les cours permettent ainsi aux employés du Commissariat de conserver et d’améliorer leurs acquis et d’atteindre le niveau de compétence recherché. Le comité de promotion des langues officielles a repris les dîners‑causeries. Ceux-ci se déroulent maintenant de façon virtuelle.

Pratique exemplaire

Air Canada offre différents programmes de formation linguistique pour assister les employés qui n’auraient pas le niveau de compétence nécessaire pour offrir le service dans les deux langues officielles, maintenir leurs compétences linguistiques ou améliorer leurs compétences orales et écrites. Différents outils sont également mis à la disposition des employés, tels les suivants :

- un module de formation en ligne élaboré à l’interne et accessible à partir de différentes plateformes comme des tablettes ou des téléphones intelligents;

- un lexique sur le transport aérien;

- une carte aide-mémoire;

- un livret contenant de la terminologie propre aux tâches des employés;

- des exemples de réponses à utiliser.

Des cours virtuels ont été offerts durant la pandémie.

Pratique exemplaire

Enfin, le Réseau de discussions des langues officielles d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada a organisé diverses activités pour inciter les employés à utiliser leur seconde langue officielle au quotidien, notamment en leur envoyant des courriels à ce sujet, en lui lançant des défis et en poursuivant son programme de mentorat.

Réaliser, comme le prévoit l’article 91 de la Loi, l’évaluation objective des exigences linguistiques associées à un poste est une autre mesure que les institutions doivent prendre pour faire en sorte que leur personnel dispose pleinement de la capacité d’utiliser le français et l’anglais au niveau requis. L’étude du dernier bilan des institutions fédérales montre que 83 % d’entre elles mettent presque toujours cette pratique en œuvre (graphique 5).

Pratique exemplaire

Plusieurs institutions fédérales affirment qu’elles utilisent l’outil élaboré par le Secrétariat pour déterminer objectivement le profil linguistique des postes bilingues. D’autres recourent à celui que le Commissariat aux langues officielles a conçu afin de procéder à la définition des exigences linguistiques des postes, par exemple, pour déterminer si un poste devant être pourvu devrait être bilingue ou non.

Pratique exemplaire

Innovation, Sciences et Développement économique Canada a de son côté examiné les profils linguistiques de tous ses postes de supervision pour vérifier s’ils avaient été établis de façon objective. Le ministère a élaboré un plan afin de rehausser au niveau CBC les profils linguistiques de ces postes dans les régions bilingues. Ce plan sera mis en œuvre d’ici 2024.

L’embauche de candidats déjà bilingues pour pourvoir des postes bilingues est une autre mesure clé en matière de gestion des ressources humaines. De toutes les institutions qui ont soumis un bilan ces dernières années et qui comptent des postes bilingues, 76 % recrutent presque toujours des candidats qui sont déjà bilingues au moment d’y être nommés (graphique 5). En 2020-2021, 366 postes bilingues sur 368 ont par exemple été pourvus de cette façon par Sécurité publique Canada.

Enfin, le renforcement du bilinguisme officiel passe en bonne partie par la sensibilisation et la formation des employés, qui doivent savoir ce qui est attendu d’eux. Parmi les institutions ayant produit un bilan ces trois dernières années, 89 % affirment prendre régulièrement des mesures pour s’assurer que les employés sont au fait des obligations liées aux diverses parties de la Loi.

Pratique exemplaire

Par exemple, les lettres d’offre d’emploi qu’envoie la Banque du Canada font état du fait que ceux-ci évolueront dans un milieu de travail bilingue. Ces lettres indiquent également le niveau de bilinguisme requis pour le poste que chaque recrue occupera et les nouveaux employés sont informés de l’existence de la Politique sur le bilinguisme de la Banque et des obligations de la Banque aux termes de la Loi durant une séance d’information à laquelle ils sont conviés dès leur arrivée. Enfin, le personnel se voit périodiquement rappeler ses obligations en matière de langues officielles au cours de l’année.

4.2 Gouvernance en matière de langues officielles

La Politique sur les langues officielles exige que chaque institution fédérale comporte une unité, un responsable et un champion des langues officielles. C’est en grande partie grâce à ces acteurs que les institutions réussissent à respecter leurs obligations en matière de langues officielles.

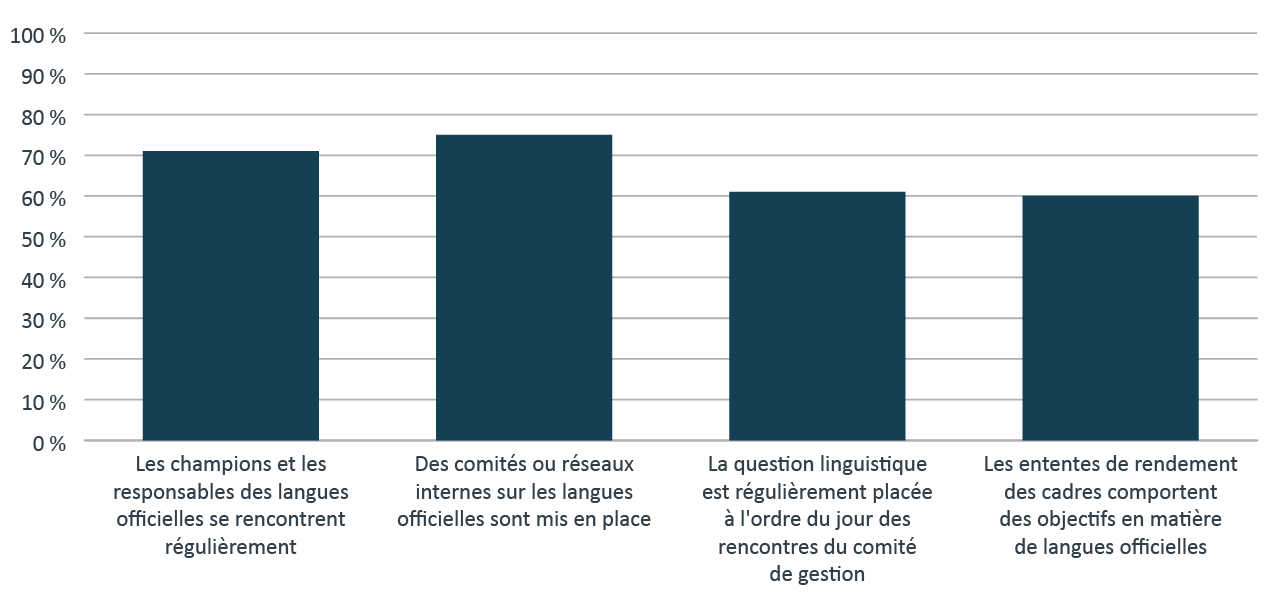

L’analyse des bilans déposés ces trois dernières années révèle que dans 71 % des grandes institutions, le champion (ou le co-champion) et les responsables des langues officielles eu regard aux parties IV, V, VI et VII de la Loi se réunissent régulièrement pour discuter des enjeux linguistiques (graphique 6).

La mise en place d’un comité ou d’un réseau interne sur les langues officielles constitue un autre mécanisme que plusieurs institutions utilisent pour favoriser la prise en compte coordonnée de leurs obligations et responsabilités linguistiques (graphique 4). Selon les bilans reçus de 2018 à 2021, 75 % des grandes institutions disposent d’un tel comité ou réseau, et 61 % de ces institutions s’assurent que celui-ci se réunit régulièrement.

Graphique 6 - Version textuelle

Les champions et les responsables des langues officielles se rencontrent régulièrement : 71 %; des comités ou réseaux internes sur les langues officielles sont mis en place : 75 %; la question linguistique est régulièrement placée à l’ordre du jour des rencontres du comité de gestion : 61 %; et les ententes de rendement des cadres comportent des objectifs en matière de langues officielles : 60 %.

Pratique exemplaire

Par exemple, Anciens Combattants Canada a créé un comité consultatif sur les langues officielles dont la composition reflète sa structure et la répartition géographique de ses bureaux. En raison de son leadership, des mesures qu’il prend et des consultations qu’il mène, ce comité aide l’institution à améliorer ses capacités en matière de langues officielles. Il cerne les enjeux et les défis linguistiques à aborder, élabore et met en œuvre des stratégies à ce chapitre et promeut les langues officielles au sein du ministère. Les réunions du comité consultatif se tiennent tous les deux mois par téléconférence, en présence du champion des langues officielles et du conseiller ministériel pour les langues officielles.

Cela dit, le leadership de la haute direction est crucial en matière de langues officielles. Il est important que les enjeux linguistiques soient régulièrement placés à l’ordre du jour des rencontres du comité de gestion. Selon les derniers bilans reçus par le Secrétariat, c’est le cas dans 61 % des grandes institutions (graphique 6).

Pratique exemplaire

Par exemple, à l’Agence de santé publique du Canada, les obligations linguistiques sont régulièrement abordées durant les réunions de son comité exécutif ministériel et celles du comité exécutif de ses différentes directions générales. Durant ces rencontres, les meneurs de l’Agence abordent des questions comme les suivantes :

- les livrables et les stratégies prévues en matière de langues officielles;

- la planification et la promotion d’événements spéciaux, par exemple, la Journée de la dualité linguistique;

- le suivi des plans d’action en langues officielles de l’Agence et des directions générales.

L’établissement d’objectifs de rendement est une autre composante clé de la structure de gouvernance que les institutions doivent établir. Ces objectifs concernent souvent les cadres, parfois les gestionnaires et les superviseurs. Parmi les institutions qui ont déposé un bilan entre 2018 et 2021, 60 % ont des ententes de rendement qui comportent pour les cadres des objectifs à l’égard de la mise en œuvre des parties IV, V, VI et VII de la Loi (graphique 6). Depuis l’adoption d’une modification de la Directive sur la gestion du rendement et des talents des cadres supérieurs, ces objectifs visent entre autres le maintien à jour des connaissances en langue seconde des cadres.

Pratique exemplaire

Depuis 2017-2018, Parcs Canada exige dans les ententes de rendement de ses cadres supérieurs que ceux-ci démontrent comment ils ont su prendre des mesures qui favorisent le bilinguisme. Parcs Canada s’est doté d’outils qui permettent aux gestionnaires et aux directeurs d’ajouter des éléments spécifiques sur les langues officielles dans les ententes de rendement liant les employés de l’Agence.

Pratique exemplaire

Agriculture Agroalimentaire Canada a de son côté créé un Guide des langues officielles pour les ententes de rendement qui est disponible sur son intranet. En 2020-2021, les ententes liant les cadres supérieurs du ministère contenaient entre autres la mesure de rendement « Encourager l’utilisation des deux langues officielles ».

4.3 Surveillance

Tout comme dans d’autres domaines, la mise en place de mécanismes de surveillance est ce qui permet aux institutions de prendre note des avancées qu’elles réalisent (ou des reculs qu’elles enregistrent) en matière de langues officielles, d’en rendre compte et, en fin de compte, de renforcer leurs acquis ou de corriger leurs manquements.

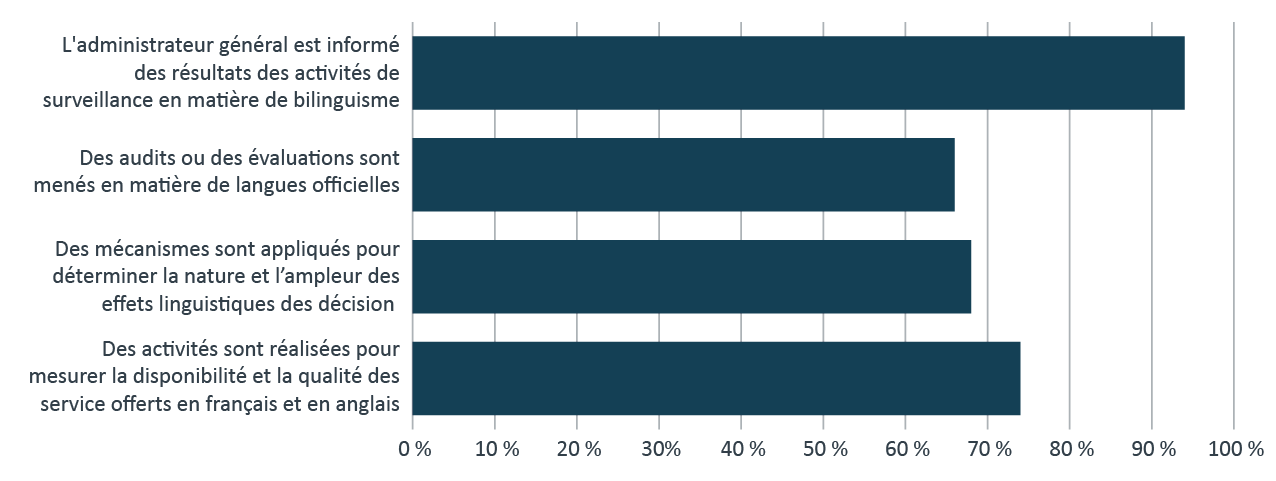

Selon les bilans du cycle 2018-2021, 71 % des institutions fédérales ont mené des activités pour mesurer le degré de disponibilité et de qualité des services qu’elles offrent au public en français et en anglais (graphique 7). Ces activités incluent la réalisation d’évaluations informelles (49 %), de contrôles aléatoires par les superviseurs (52 %) et de sondages auprès des clients (20 %).

Graphique 7 - Version textuelle

L’administrateur général est informé des résultats des activités de surveillance en matière de bilinguisme : 94 %; des audits ou des évaluations sont menés en matière de langues officielles : 66 %; des mécanismes sont appliqués pour déterminer la nature et l’ampleur des effets linguistiques des décisions : 68 %; des activités sont réalisées pour mesurer la disponibilité et la qualité des services offerts en français et en anglais : 74 %

Par ailleurs, un tiers des institutions se sert des résultats de sondages menés auprès des fonctionnaires fédéraux pour mesurer le niveau d’utilisation des langues officielles en milieu de travail. D’autres recourent à d’autres mesures pour ce faire, comme des évaluations informelles, des contrôles aléatoires, des activités de surveillance et des enquêtes internes.

Pratique exemplaire

Par exemple, chaque année, tous les employés de la Banque de développement du Canada sont invités à répondre à un sondage omnibus qui comprend des questions spécifiques sur les langues officielles, comme pour savoir s’ils se sentent à l’aise de recourir au français ou à l’anglais.

D’après les bilans reçus par le Secrétariat, 68 % des institutions ont par ailleurs établi des mécanismes pour déterminer la nature et l’ampleur des répercussions des décisions qu’elles prennent sur les langues officielles, qu’il s’agisse de décisions relatives à l’adoption ou à la révision d’une politique, à la création ou à l’abolition d’un programme, ou à la mise en place ou à l’élimination d’un bureau (graphique 7). Ces mécanismes peuvent inclure la consultation du document Exigences et liste de vérification en matière de langues officielles pour les présentations au Conseil du Trésor .

Pratique exemplaire

Agriculture et Agroalimentaire Canada compte parmi les institutions qui appliquent de tels mécanismes. Lors de l’adoption d’une politique ou de la création d’un programme, l’équipe des langues officielles de ce ministère est systématiquement consultée pour aider les fonctionnaires à effectuer une évaluation d’incidence appelée « Filtre Agri pour les langues officielles ». Le questionnaire utilisé pour cet exercice sert à déterminer si les initiatives envisagées pourraient entraîner des répercussions sur le niveau de conformité du ministère à la Loi. Agriculture et Agroalimentaire Canada utilise également un outil spécifique pour « tenir compte des langues officielles lors de l’examen des décisions de dépenses » et un autre sur les « éléments que les gestionnaires doivent prendre en considération » lors d’un « réaménagement de l’effectif ».

Deux autres mécanismes de surveillance auxquels les institutions peuvent avoir recours sont les audits et les évaluations. Selon la revue des bilans reçus par le Secrétariat, 59 % des institutions ont eu recours à l’un ou l’autre de ces mécanismes durant le cycle triennal — par l’entremise de leur unité d’audit interne ou celle d’autres unités — pour mesurer le niveau de respect de leurs obligations en matière de langues officielles (graphique 7).

Pratique exemplaire

Ainsi, Services publics et Approvisionnement Canada s’assure tous les ans de vérifier si la désignation linguistique des postes se fait de façon adéquate, puis, s’il y a lieu, de corriger les problèmes rencontrés. Le ministère fait également une analyse régulière des plaintes qu’il reçoit et des anomalies relevées en ce qui concerne le versement de la prime au bilinguisme.

Finalement, la responsabilité d’appliquer les politiques sur les langues officielles incombe aux administrateurs généraux. Les institutions fédérales devraient donc avoir mis en place des processus pour faire en sorte que leur haute direction soit promptement informée de tout enjeu. Selon les bilans, presque toutes les institutions, soit 91 % d’entre elles, indiquent que leur administrateur général est informé en temps opportun des résultats des activités de surveillance en matière de bilinguisme.

Pratique exemplaire

Par exemple, la dirigeante principale des ressources humaines du Bureau du surintendant des institutions financières Canada se présente deux fois par année devant le comité de direction pour faire le point sur les dossiers qui relèvent d’elle, y compris celui des langues officielles. Parmi les questions abordées lors de ces rencontres figurent les résultats du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux en ce qui a trait aux langues officielles.

4.4 Conclusion

Bon nombre des mécanismes ou processus qui favorisent le respect de la Loi au sein du gouvernement du Canada sont déjà en place dans une proportion élevée d’institutions fédérales. Il est, par exemple, encourageant de voir que les trois quarts d’entre elles mènent des activités diverses pour mesurer le degré de disponibilité et de qualité, en français comme en anglais, des services qu’elles offrent au public, car comme le dit l’adage, ce qui n’est pas mesuré ne peut être amélioré.

Cependant, certaines pratiques de gestion du dossier des langues officielles devraient être plus généralisées qu’elles ne le sont actuellement pour produire les résultats auxquels s’attendent les membres du public et les employés fédéraux. Par exemple, il faut améliorer l’accès des employés à de la formation en français ou en anglais, organiser plus fréquemment des réunions entre responsables des langues officielles et s’assurer que les enjeux linguistiques figurent davantage à l’ordre du jour des rencontres tenues par les membres de la haute gestion des institutions fédérales.

Toutefois, ce qui mérite d’être souligné, c’est que les institutions continuent d’organiser des activités de sensibilisation afin que les employés connaissent leurs droits et leurs obligations en matière de langues officielles et qu’elles inscrivent des objectifs visant les langues officielles dans les ententes de rendement.

Chapitre 5. Les langues officielles et la COVID‑19

Dans cette section

Les institutions fédérales ont l’obligation de respecter les dispositions de la Loi en temps de crise comme en temps normal. Marquée par la pandémie, l’année 2020-2021 a été évidemment une année de crise, au cours de laquelle les langues officielles ont posé des défis importants à certaines institutions, notamment parce que leurs services numériques ou téléphoniques ont fait l’objet d’une demande accrue ou parce que le travail à distance et les réunions virtuelles sont devenus la norme.

5.1 Planification en temps de crise

La plupart des institutions, soit 73 %, ont cherché à bien se préparer à composer avec la crise de la COVID‑19 sur le plan linguistique en s’assurant de tenir compte de la question des langues officielles dans leur planification d’urgence et dans leur plan de gestion de criseNote en bas de page 17.

Pratique exemplaire

Élections Canada fait partie des organisations qui ont cherché à anticiper et mitiger les effets potentiels de la crise de la COVID‑19 sur sa capacité à respecter ses obligations linguistiques. L’organisation a, en effet, entrepris l’élaboration d’un nouveau plan opérationnel pour s’assurer que, malgré la pandémie, les élections puissent être tenues d’une manière qui permette d’assurer la sécurité des Canadiens de langue française et anglaise et le respect de leurs droits. Le service des publications a offert des services express de révision et de traduction au personnel pour l’aider à répondre adéquatement à des demandes que le contexte rendait urgentes. L’organisation a aussi produit des lignes directrices que le personnel devait suivre en matière de communication.

Pratique exemplaire

La question des langues officielles est aussi prise en compte dans le plan d’urgence et de gestion de crise de la Commission canadienne de sûreté nucléaire. L’organisation a défini des procédures normalisées dans le but d’assurer que même dans une situation exceptionnelle, elle puisse pleinement se conformer à la Loi dans ses communications avec la population. Une entente permet à tout membre du personnel d’accéder aux services du Bureau de la traduction. Les spécialistes des langues officielles de la Commission font partie de son équipe de gestion des urgences pour s’assurer du plein respect des droits des francophones et des anglophones.

5.2 Mesures prises en temps de COVID‑19

Les organisations qui ont soumis un bilan en 2020-2021 ont été nombreuses à décrire les mesures qu’elles ont prises, au cours de la pandémie, pour assurer le respect de leurs obligations en matière de communications avec le public et de prestation des services et en matière de langue de travail.

Pratique exemplaire

Parmi les mesures mises en place par l’Agence du revenu du Canada pour assurer le respect de ses obligations en matière de la langue de travail, on compte la diffusion, à l’échelle pancanadienne, d’un arrière-plan virtuel dans le cadre des réunions à distance qui fait la promotion de l’usage des deux langues officielles. L’Agence a aussi affiché dans son intranet de l’information sur les obligations et les droits linguistiques du personnel dans le contexte du travail virtuel.

Pratique exemplaire

Services partagés Canada a de son côté communiqué au personnel son protocole pour obtenir des services de traduction en mode urgent ou hors des heures de bureau. L’institution a aussi établi un processus de révision rapide des traductions reposant sur la participation d’employés bilingues.

Pratique exemplaire

Pour réagir adéquatement à la crise, les directions générales de Santé Canada se sont pour leur part assurées de développer leur capacité à communiquer avec le public et à lui fournir des services en français et en anglais. Elles ont déployé d’importants efforts de recrutement en 2020-2021 et les responsables du recrutement ont travaillé avec les responsables en langues officielles afin de faire une désignation linguistique adéquate des postes à pourvoir. Les directions générales ont aussi veillé à offrir une formation linguistique aux employés appelés à servir le public.

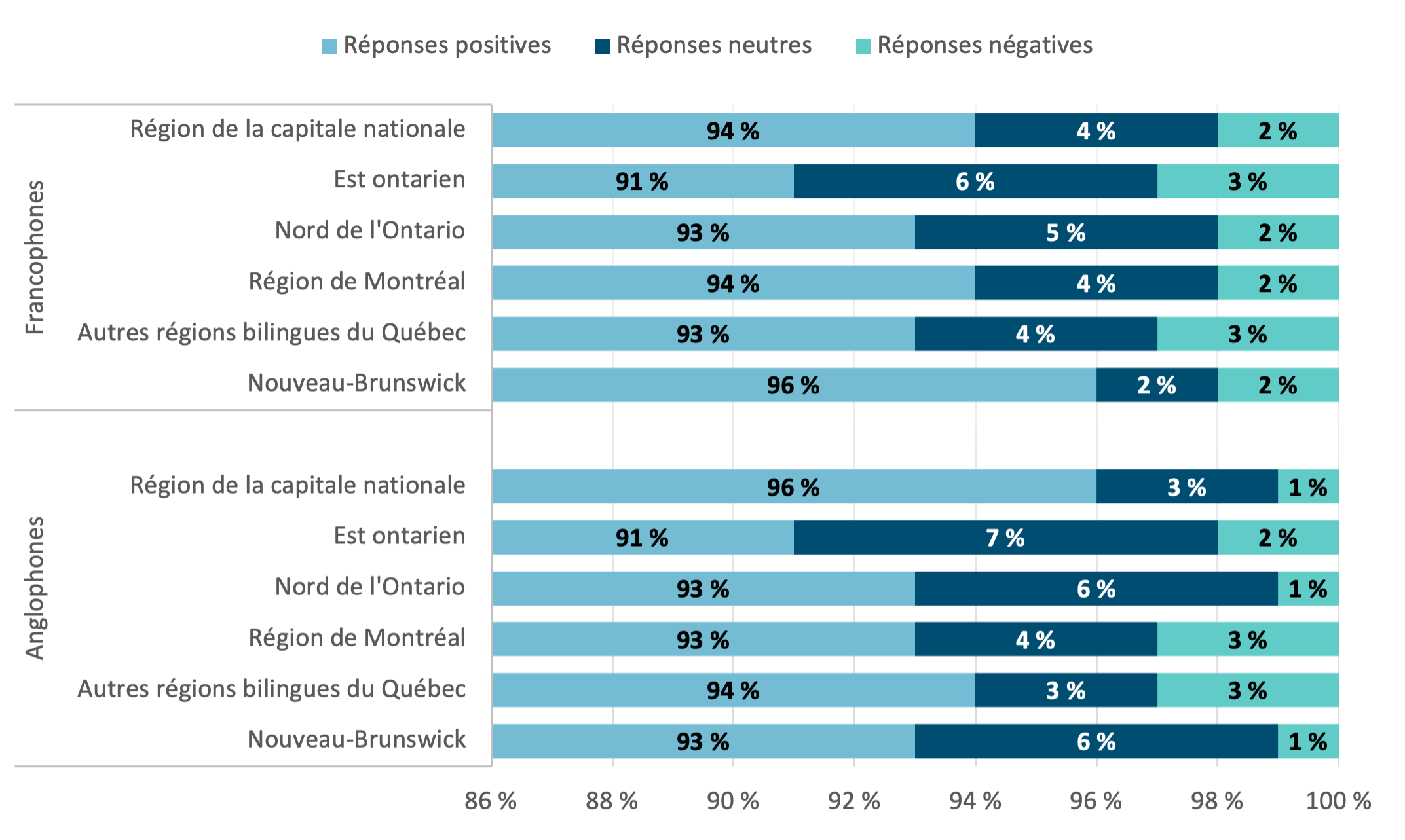

Dans l’ensemble, les fonctionnaires fédéraux se montrent satisfaits des mesures prises par leur employeur pour les renseigner pendant la crise de la COVID‑19. Selon une question du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux de 2020, 95 % des anglophones et 94 % des francophones des régions désignées bilingues aux fins de la langue de travail estiment qu’ils ont bel et bien reçu les renseignements sur la pandémie dans les deux langues officielles.

Graphique 8 - Version textuelle

Dans la région de la capitale nationale, 94 % des francophones ont répondu positivement, 4 % de façon neutre et 2 % négativement. Dans l’Est ontarien, 91 % des francophones ont répondu positivement, 6 % de façon neutre, et 3 % négativement. Dans le Nord de l’Ontario, 93 % des francophones ont répondu positivement, 5 % de façon neutre et 2 % négativement. Dans la région de Montréal, 94 % des francophones ont répondu positivement, 4 % de façon neutre et 2 % négativement. Dans les autres régions bilingues du Québec, 93 % des francophones ont répondu positivement, 4 % de façon neutre et 3 % négativement. Au Nouveau-Brunswick, 96 % des francophones ont répondu positivement, 2 % de façon neutre, et 2 % négativement.

Dans la région de la capitale nationale, 96 % des anglophones ont répondu positivement, 3 % de façon neutre et 1 % négativement. Dans l’Est ontarien, 91 % des anglophones ont répondu positivement, 7 % de façon neutre, et 2 % négativement. Dans le Nord de l’Ontario, 93 % des anglophones ont répondu positivement, 6 % de façon neutre et 1 % négativement. Dans la région de Montréal, 93 % des anglophones ont répondu positivement, 4 % de façon neutre et 3 % négativement. Dans les autres régions bilingues du Québec, 94 % des anglophones ont répondu positivement, 3 % de façon neutre et 3 % négativement. Au Nouveau-Brunswick, 93 % des anglophones ont répondu positivement, 6 % de façon neutre, et 1 % négativement.

5.3 Groupe de travail sur les communications en situation de crise ou d’urgence

En octobre 2020, le commissaire aux langues officielles a publié un rapport spécial, Une question de respect et de sécurité : l’incidence des situations d’urgence sur les langues officielles, dans lequel il fait état de manquements aux obligations en matière de langues officielles lors de conférence de presse et dans des messages d’alerte, des communications d’agences gouvernementales et des communications avec des employés fédéraux dans les régions bilingues. Le rapport recommande que le Secrétariat révise et, s’il y a lieu, modifie les plans et les procédures de communication en situation d’urgence, forme les fonctionnaires qui collaborent aux communications en situation d’urgence et évalue l’efficacité des mesures prises.

Au début de l’exercice 2020-2021, le Secrétariat a mis sur pied un groupe de travail interministériel sur les communications bilingues en situation d’urgence ou de crise avec le mandat d’examiner les recommandations du commissaire, d’identifier les pratiques et les défis dans les institutions fédérales, et d’élaborer une stratégie et un plan d’action. Le groupe de travail comprend des représentants du Secrétariat, du Bureau du Conseil privé, de Patrimoine canadien, de Sécurité publique Canada et du Bureau de la traduction.

Le groupe a élaboré une stratégie qui permettra au cours des années de 2022 à 2024 :

- d’améliorer la gouvernance grâce aux mesures suivantes :

- renforcer les instruments de gouvernance permettant de prendre en compte les obligations linguistiques lors de communications en situation d’urgence ou de crise,

- consolider le leadership et la responsabilisation à l’égard des communications en situation d’urgence ou de crise,