Plan ministériel 2025-2026 de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada : Plan ministériel

Sur cette page

- Message du ministre

- Message de l’administrateur général

- Plans pour assurer les responsabilités essentielles et les services internes

- Dépenses et ressources humaines prévues

- Renseignements ministériels

- Tableaux de renseignements supplémentaires

- Dépenses fiscales fédérales

- Définitions

Message du ministre

J’ai le plaisir de présenter le plan ministériel 2025-2026 de l’Agence canadienne d’évaluation d’impact.

Notre pays a besoin d’attirer des investissements dans de grands projets qui soutiennent la construction d’infrastructures pour relier le Canada, faire tomber les barrières et rapprocher les gens et les économies. À cette fin, le gouvernement du Canada s’est engagé à faire en sorte que les projets d’intérêt national soient construits rapidement par l’intermédiaire d’un Bureau des grands projets fédéraux. Nous faisons passer l’examen des projets du « pourquoi » au « comment », nous rendons les décisions finales sur les grands projets dans un délai maximum de deux ans, nous allons de l’avant avec le principe « un projet, une évaluation » avec les premiers ministres et les corps dirigeants des autochtones qui le souhaitent, et nous favorisons la participation des autochtones aux grands projets.

L’Agence canadienne d’évaluation d’impact facilite le développement durable des grands projets soumis à la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) grâce à des évaluations ouvertes et efficaces. Elle travaille en étroite collaboration avec les provinces et les territoires, dans la mesure du possible, afin de réaliser des évaluations transparentes et efficaces pour les projets les plus complexes au Canada. C’est grâce à ces efforts que nous pouvons réduire les doubles emplois et garantir la protection de l’environnement et des droits des peuples autochtones lors de la réalisation des projets.

Bon nombre des actions décrites dans ce plan contribueront à atteindre l’objectif d’une évaluation et d’une autorisation plus efficaces et plus prévisibles des grands projets, sans compromettre nos responsabilités fédérales.

Nous pensons que les études d’impact réussies reposent sur un dialogue ouvert et constructif entre les gouvernements, les promoteurs et les communautés autochtones et non autochtones. Nous reconnaissons également que les grands projets peuvent être une source de réconciliation économique, en apportant des avantages financiers significatifs aux communautés autochtones et en faisant progresser l’autodétermination. C’est pourquoi nous continuerons à donner la priorité à l’établissement de relations avec les communautés autochtones et à proposer des approches souples pour la participation à l’évaluation des projets, y compris des possibilités de leadership en matière d’évaluation d’impact par le biais de mécanismes de collaboration. Nous continuerons également à soutenir les capacités des communautés autochtones afin qu’un plus grand nombre d’entre elles puissent participer aux évaluations de manière significative.

Je suis convaincu que nous serons en mesure de fournir les évaluations solides, rapides et efficaces que les Canadiens attendent et dont notre environnement et notre économie ont besoin.

Message de l’administrateur général

J’ai le plaisir de présenter le plan ministériel 2025-2026 de l’Agence canadienne d’évaluation d’impact.

Dans le but d’attirer des investissements dans de grands projets qui feront croître notre économie, apporteront nos produits sur de nouveaux marchés avec des partenaires commerciaux fiables et créeront de bons emplois pour des générations de travailleurs, le gouvernement du Canada s’est fixé l’objectif ambitieux d’achever l’évaluation des projets et l’octroi des permis dans un délai de deux ans. Nous sommes convaincus que nous pouvons relever ce défi et fournir des évaluations solides qui sont opportunes, efficaces et qui continuent à protéger l’environnement et les droits des autochtones - mais pour atteindre cet objectif, il ne s’agira pas de faire comme si de rien n’était. Nous allons entreprendre des actions clés pour transformer la manière dont nous réalisons les évaluations, afin qu’elles soient plus efficaces, plus rapides et qu’elles maximisent la coopération avec les provinces, sans pour autant compromettre les obligations et les responsabilités fédérales.

Les modifications de la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) adoptées l’année dernière ont permis de réaliser des gains d’efficacité en concentrant davantage notre travail et notre prise de décision sur des domaines relevant de la compétence fédérale, tels que l’habitat des poissons, les espèces aquatiques et les incidences sur les droits des peuples autochtones. C’est pourquoi, cette année, nous nous attachons plus que jamais à renforcer la collaboration avec d’autres juridictions, à concentrer nos efforts sur ce qui compte, à trouver des gains d’efficacité à chaque étape du processus et à tirer parti des outils novateurs fournis par la loi sur les études d’impact - tout cela dans le but de faire passer plus rapidement les bons projets par le processus réglementaire, tout en respectant la protection de l’environnement et l’obligation de la Couronne de consulter les peuples autochtones et de prendre en compte les incidences sur leurs droits.

L’amélioration de notre collaboration se fera à tous les niveaux, qu’il s’agisse de travailler avec les ministères partenaires et les autorités fédérales pour coordonner l’octroi des permis et le partage des informations avec les provinces qui le souhaitent et les instances dirigeantes autochtones pour élaborer des accords dans le but de parvenir à l’objectif « un projet, une évaluation ». Nous savons que cette approche fonctionne, car nous avons obtenu des résultats impressionnants, comme la réalisation de l’évaluation du projet de GNL Cedar en Colombie-Britannique en 3,5 ans et l’obtention du permis fédéral pour la mine de palladium de Marathon en Ontario en 15 mois. Nous avons également facilité de nombreuses décisions anticipées afin que les bons projets puissent avancer rapidement, avec une moyenne de huit projets par an entrant dans le processus fédéral depuis 2019 et 40 % d’entre eux recevant des décisions anticipées, dont beaucoup en moins de six mois.

Comme toujours, notre relation unique avec les peuples autochtones restera au premier plan de nos activités. Nous nous efforcerons de renforcer nos relations actuelles avec plus de 300 communautés autochtones à travers le Canada et nous continuerons à développer de nouvelles relations en offrant des possibilités de participation et de leadership flexibles dans le cadre des études d’impact fédérales. Notre processus continuera à donner la priorité aux perspectives des communautés autochtones en ce qui concerne les impacts complexes des projets et la recherche d’un juste équilibre entre la gestion de l’environnement et les opportunités économiques. Nous continuerons également à fournir des fonds de soutien aux capacités afin que les communautés autochtones puissent participer aux évaluations de manière significative.

L’exploitation des évaluations régionales ainsi que des évaluations stratégiques des politiques, technologies, plans et programmes fédéraux contribuera à élargir notre compréhension des effets cumulatifs. Les informations collectées à partir de ces types d’évaluations permettront de réaliser des gains d’efficacité supplémentaires en identifiant les lacunes susceptibles d’éclairer et d’accélérer les évaluations de projets futurs et d’aider à la planification du développement.

Les évaluations sont conçues pour soutenir le développement durable au Canada. Nous veillerons à disposer des personnes et des ressources adéquates pour que les évaluations se déroulent sans heurts, qu’elles soient solides et qu’elles continuent à protéger l’environnement et les droits des Autochtones. Nous nous réjouissons de l’année chargée et productive qui s’annonce.

Plans pour assurer les responsabilités essentielles et les services internes

Responsabilités essentielles et services internes

Responsabilité essentielle 1 : Évaluation d’impact

Dans la présente section

- Description

- Répercussions sur la qualité de vie

- Indicateurs, résultats et cibles

- Plans visant à atteindre les cibles

- Principaux risques

- Ressources prévues pour atteindre les résultats

- Priorités gouvernementales connexes

- Répertoire des programmes

Description

Pour favoriser la durabilité, l’Agence entreprend des évaluations fédérales de grande qualité des projets proposés, fondées sur les renseignements scientifiques et le savoir autochtone, afin d’évaluer les effets sanitaires, sociaux, économiques et environnementaux, ainsi que les effets sur les peuples autochtones et leurs droits. Ces évaluations éclairent les décisions du gouvernement quant à savoir si un projet proposé est d’intérêt public. L’Agence mène des activités de conformité et d’application de la loi pour s’assurer que les promoteurs respectent la législation, y compris les conditions figurant dans les déclarations de décisionNote de bas de page 1.

Répercussions sur la qualité de vie

Cette responsabilité essentielle contribue au domaine « Environnement » du Cadre de qualité de vie pour le Canada, notamment les indicateurs « Qualité de l’eau des cours d’eau canadiens », « Satisfaction à l’égard de l’environnement local » et « Indice des espèces canadiennes », en veillant à ce que les effets négatifs potentiels des grands projets soient compris et atténués en faveur d’un développement responsable et durable.

Elle contribue également au domaine de « Saine gouvernance », et plus précisément aux indicateurs suivants :

- « Confiance à l’égard des institutions » grâce à la réalisation d’évaluations d’impact de grande qualité permettant d’évaluer rapidement et efficacement les effets positifs et négatifs potentiels relevant de la compétence fédérale, ce qui est essentiel pour garantir la confiance envers le régime fédéral d’évaluation d’impact;

- « L’autodétermination autochtone » grâce à des activités visant à renforcer le partenariat et la collaboration avec les peuples autochtones, ainsi que leur leadership dans la conduite des évaluations d’impact.

Indicateurs, résultats et cibles

Cette section présente des renseignements détaillés sur les indicateurs du ministère, les résultats réels des trois derniers exercices, les cibles et les dates cibles approuvées en 2025-2026 pour l’évaluation d’impact. Les renseignements sont présentés par résultat ministériel.

Indicateurs de résultat ministériel |

Résultats réels |

Cible |

Date d’atteinte de la cible |

|---|---|---|---|

Pourcentage de projets pour lesquels les rapports indiquent que la grande majorité des mesures d’atténuation énoncées dans la déclaration de décision permettent de remédier efficacement aux effets négatifs du projet |

2021-2022 : Non disponible1 2022-2023 : Non disponible1 2023-2024 : 100 % |

90 % |

Mars 2026 |

1 Les résultats des indicateurs ne sont pas disponibles pour 2021-2022 et 2022-2023, car le cadre ministériel des résultats a été mis à jour pour 2023-2024 afin d’assurer l’harmonisation et la cohérence des mesures entre les cadres. |

|||

Indicateurs de résultat ministériel |

Résultats réels |

Cible |

Date d’atteinte de la cible |

|---|---|---|---|

Pourcentage d’intervenants et de groupes autochtones participant à des activités de mobilisation et de consultation liées à l’évaluation qui reconnaissent avoir été mobilisés de manière significative dans le processus d’évaluation |

2021-2022 : Non disponible1 2022-2023 : 78 %2 2023-2024 : 88 %3 |

90 % |

Mars 2026 |

1 Les résultats des indicateurs ne sont pas disponibles pour 2021-2022, car le cadre ministériel des résultats a été mis à jour pour 2023-2024 afin d’assurer l’harmonisation et la cohérence des mesures entre les cadres. 2 Les résultats pour cet indicateur n’ont commencé à être collectés qu’en février 2023. Les résultats de 2022-2023 n’incluent pas les groupes autochtones, car l’approche visant à recueillir les commentaires des peuples autochtones ne sera mise en œuvre qu’en 2025-2026. 3 Bien que la cible de 90 % n’ait pas été atteinte, le résultat s’est amélioré de 10 % au cours de la deuxième année de suivi de cet indicateur. Les efforts se poursuivront pour améliorer davantage ces résultats. Les résultats de 2023-2024 n’incluent pas les groupes autochtones, car l’approche visant à recueillir les commentaires des peuples autochtones ne sera mise en œuvre qu’en 2025-2026. |

|||

Indicateurs de résultat ministériel |

Résultats réels |

Cible |

Date d’atteinte de la cible |

|---|---|---|---|

Pourcentage d’intervenants et de groupes autochtones qui reconnaissent que les renseignements scientifiques et factuels, et les connaissances autochtones sur les principaux effets sanitaires, sociaux, économiques et environnementaux sont accessibles |

2021-2022 : Non disponible1 2022-2023 : 77 %2 2023-2024 : 99 %3 |

60 % |

Mars 2026 |

1 Les résultats des indicateurs ne sont pas disponibles pour 2021-2022, car le cadre ministériel des résultats a été mis à jour pour 2023-2024 afin d’assurer l’harmonisation et la cohérence des mesures entre les cadres. 2 Les résultats pour cet indicateur n’ont commencé à être collectés qu’en février 2023. Les résultats de 2023-2024 n’incluent pas les groupes autochtones, car l’approche visant à recueillir les commentaires des peuples autochtones ne sera mise en œuvre qu’en 2025-2026. 3 Les résultats pour 2023-2024 n’incluent pas les groupes autochtones, car l’approche visant à recueillir les commentaires des peuples autochtones ne sera mise en œuvre qu’en 2025-2026. |

|||

Indicateurs de résultat ministériel |

Résultats réels |

Cible |

Date d’atteinte de la cible |

|---|---|---|---|

Pourcentage de groupes autochtones qui reconnaissent avoir une relation productive et collaborative avec l’AEIC |

2021-2022 : Non disponible1 2022-2023 : Non disponible1 2023-2024 : Non disponible2 |

Au moins 70 % |

Mars 2026 |

1 Les résultats des indicateurs ne sont pas disponibles pour 2021-2022 et 2022-2023, car le cadre ministériel des résultats a été mis à jour pour 2023-2024 afin d’assurer l’harmonisation et la cohérence des mesures entre les cadres. 2 Les résultats des indicateurs ne sont pas disponibles pour 2023-2024, car l’approche visant à recueillir les commentaires des peuples autochtones ne sera mise en œuvre qu’en 2025-2026. |

|||

Des renseignements supplémentaires sur les résultats détaillés et l’information sur le rendement pour le répertoire des programmes de l’AEIC figurent dans l’InfoBase du GC.

Plans visant à atteindre les cibles

La section suivante décrit les résultats prévus relativement à l’évaluation d’impact en 2025-2026.

Les projets désignés allant de l’avant favorisent la durabilité

Les résultats que nous prévoyons atteindre

- soutenir le gouvernement et le ministre, le cas échéant, pour que les grands projets soient construits rapidement grâce à un Bureau des grands projets fédéraux, rendre les décisions finales sur les grands projets dans un délai maximum de deux ans, et favoriser la participation des Autochtones aux grands projets afin que les investissements puissent être réalisés plus rapidement pour construire des infrastructures et faire croître l’économie canadienne;

- poursuivre la mise en œuvre de la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) afin de s’assurer que les projets susceptibles d’avoir des effets négatifs graves dans les domaines de compétence fédérale soient conçus de manière à protéger l’environnement et les droits des peuples autochtones. Il s’agit notamment de travailler en étroite collaboration et de conclure des ententes avec d’autres instances afin d’appuyer le principe « un projet, une évaluation »;

- aider les promoteurs à naviguer dans le contexte constitutionnel et réglementaire complexe du Canada, qui comprend des compétences provinciales et fédérales partagées, des exigences législatives provinciales et fédérales, des exigences de procédures d’évaluation équitables, prévisibles et efficaces, et une population dont les normes en matière de qualité et de protection de l’environnement sont parmi les plus élevées. Les efforts visant à réduire les délais et à éviter les doubles emplois à chaque étape du processus permettront d’accélérer le développement des grands projets prioritaires d’exploitation des ressources;

- cerner de manière proactive les possibilités d’évaluation régionale et stratégique afin de mieux comprendre les effets potentiels du développement et d’établir des mesures d’atténuation standard pour certains types de projets. Cela permettra aux prochaines évaluations de projets de se concentrer sur ce qui est unique et différent afin d’accélérer les processus et de garantir que le temps, l’énergie et les ressources sont consacrés à l’atténuation appropriée des principaux problèmes;

- de plus, afin de soutenir un processus d’évaluation et de réglementation efficace, l’AEIC :

- élaborera et tiendra à jour des orientations opérationnelles à l’intention des praticiens de l’évaluation, des autorités fédérales et des promoteurs;

- soutiendra le ministre et le gouverneur en conseil, et leur fournira des conseils pertinents et en temps voulu concernant les évaluations poursuivies en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012) et les évaluations effectuées en vertu de la LEI;

- mettra en œuvre son Programme de recherche afin d’élargir la communauté des chercheurs en évaluation d’impact et d’encourager la diffusion des résultats sur des sujets tels que la détermination des mesures d’atténuation sanitaires et sociales et l’amélioration de l’évaluation des répercussions sur les systèmes socioécologiques du Canada;

- consultera des organismes consultatifs composés d’experts externes sur diverses questions stratégiques et documents d’orientation liés à la mise en œuvre du régime fédéral d’évaluation, notamment le Comité consultatif autochtone, le Comité consultatif technique des sciences et des connaissances et le Conseil consultatif du ministre sur l’évaluation d’impact;

- travaillera avec diverses instances et organisations internationales afin d’échanger les pratiques exemplaires en matière d’évaluation d’impact.

Les intervenants et les groupes autochtones participent de façon significative au processus d’évaluation

Les résultats que nous prévoyons atteindre

- travailler avec les provinces qui le souhaitent pour conclure des ententes de collaboration et de substitution afin d’éliminer les doubles emplois entre les procédures fédérales et provinciales;

- continuer à diriger les consultations de la Couronne et la mobilisation des peuples autochtones, et à servir de point de contact unique pour cela, au cours des évaluations d’impact des projets désignés, et appuyer une mobilisation significative des peuples autochtones, des intervenants et du public dans les processus d’évaluation;

- veiller à ce que les peuples autochtones aient la possibilité et la capacité de participer et de contribuer aux évaluations tout au long du processus. Il s’agit notamment d’accroître le soutien aux capacités pour permettre aux collectivités autochtones de jouer un rôle actif dans les décisions et, à l’étape postérieure à la décision, de tirer parti des consultations existantes à des fins multiples et de promouvoir la participation des Autochtones aux grands projets afin de s’assurer que les détenteurs de droits participent à l’effort accéléré de construction d’infrastructures;

- continuer à mettre en place les programmes d’aide financière suivants pour faciliter la mobilisation des peuples autochtones et du public tout au long des évaluations, et de renforcer les capacités des peuples autochtones afin qu’ils comprennent mieux les processus d’évaluation, qu’ils y participent et qu’ils les dirigent : le Programme d’aide financière aux participants (PAFP), Programme de soutien des capacités autochtones (PSCA) et le Programme de dialogue sur les politiques (PDP).

- soutenir la participation économique des Autochtones aux projets en fournissant des orientations qui favorisent les partenariats entre les groupes autochtones et les promoteurs et en améliorant l’harmonisation avec les instances provinciales afin de mieux coordonner les activités de consultation, y compris la détermination de la portée des projets;

- veiller au respect des droits, des cultures et du savoir des peuples autochtones touchés par l’élaboration de projets tout au long du processus d’évaluation en continuant d’offrir des possibilités personnalisées de partage et de collecte de renseignements au-delà du soutien apporté par les programmes d’aide financière. Cela comprend l’inclusion obligatoire du savoir autochtone et le maintien d’une approche flexible, fondée sur le consentement et alignée sur les principes de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies (LDNUDPA) et du plan d’action connexe.

De l’information scientifique et fondée sur des données probantes, ainsi que le savoir autochtone sur les principaux effets sanitaires, sociaux, économiques et environnementaux, sont disponibles pour éclairer les processus d’évaluation de projet, y compris les rapports d’évaluation d’impact, les décisions et les conditions

Les résultats que nous prévoyons atteindre

- offrir un processus d’évaluation accessible, transparent et responsable, y compris en ce qui concerne la prise de décision, afin de renforcer la confiance du public dans le régime fédéral d’évaluation d’impact. L’un des aspects de cette démarche est la mise à disposition du public des renseignements grâce à la maintenance et à l’amélioration constantes du Registre en ligne;

- Cela permet de s’assurer que les personnes participant aux activités de mobilisation et aux séances de consultation peuvent accéder, par l’intermédiaire du Registre ou par d’autres moyens à la demande, les renseignements dont ils ont besoin pour participer de manière significative et apporter leur contribution aux différentes étapes du processus d’évaluation.

- Le Registre comprend les déclarations de décision, les motifs des décisions, ainsi que les renseignements relatifs aux activités de conformité et d’application de la loi (p. ex. les rapports annuels, les mesures d’application de la loi prises et les résumés d’inspection).

- Tous les documents relatifs aux évaluations régionales et aux évaluations stratégiques sont également mis à la disposition du public par l’intermédiaire du Registre.

- s’assurer que des renseignements scientifiques pertinents et d’autres renseignements fondés sur des preuves sont disponibles pour étayer les évaluations en collaborant avec les autorités fédérales et les organismes de réglementation du cycle de vie dans les domaines liés au mandat de ces autorités (p. ex. le poisson et son habitat, les eaux navigables, les espèces aquatiques, la santé et la santé publique, les effets sur les droits des Autochtones, l’énergie nucléaire, les oléoducs et gazoducs interprovinciaux et internationaux, etc.);

- collaborer avec les peuples autochtones et commencer à les mobiliser avant le début du processus d’évaluation afin de s’assurer que leurs points de vue et leur savoir sont pris en compte et éclairent toutes les étapes du processus d’évaluation, y compris les rapports d’évaluation, les décisions et la détermination des mesures d’atténuation et des conditions.

Les processus d’évaluation d’impact respectent les droits et la culture des peuples autochtones, et l’engagement du Canada à travailler en partenariat avec eux

Les résultats que nous prévoyons atteindre

- rester engagés dans la mise en œuvre des appels à l’action de la LDNUDPA et de la Commission de vérité et de réconciliation en veillant à ce que les perspectives, les préoccupations et le savoir des Autochtones éclairent les évaluations et la prise de décision. Cette démarche nécessite de continuer à entretenir des relations significatives avec les peuples autochtones, à respecter leur gouvernance, leur vision du monde et leur savoir, ainsi qu’à encourager leur leadership dans les évaluations d’impact;

- poursuivre nos efforts pour approfondir les partenariats avec les peuples autochtones afin de garantir le respect de leurs droits et de leur culture tout au long du processus d’évaluation, en concentrant nos efforts sur les obligations non remplies de la Couronne ou sur d’autres questions susceptibles d’avoir une incidence négative sur les délais des évaluations;

- continuer à mettre à œuvre le Cadre de réconciliation de l’AEIC, qui intègre la réconciliation dans notre culture organisationnelle en élaborant des pratiques d’éducation, de sensibilisation et d’inclusion avec les employés. Pour ce faire, il est essentiel d’obtenir le consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones pour les décisions ayant des effets sur leurs droits et leurs intérêts, et de reconnaître leurs droits à l’autodétermination et à l’autogouvernance;

- collaborer avec les peuples autochtones pour élaborer des orientations, des politiques et des règlements, y compris un cadre réglementaire et politique pour les ententes de coadministration et d’autres types d’ententes de collaboration liées à la réalisation d’évaluations;

- soutenir la mise en œuvre des traités et des modifications aux traités liés à la LEI en collaborant avec Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, et Services aux Autochtones Canada dans la négociation des dispositions relatives à l’évaluation d’impact en accord avec les peuples autochtones;

- s’acquitter des responsabilités administratives fédérales du président de l’AEIC en examinant et en déterminant si les projets fédéraux proposés dans le cadre de la Convention de la Baie James et du Nord québécois doivent être mis en œuvre et à quelles conditions.

- L’une des façons d’y arriver est de continuer à mettre en œuvre le processus d’évaluation d’impact de manière efficace et efficiente dans les domaines où coexistent la LEI et d’autres exigences en matière d’évaluation dans le cadre des ententes sur les revendications territoriales (p. ex. l’Accord définitif Nisga’a, l’Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador, l’Accord définitif de la Première Nation de Tsawwassen, etc.)

Principaux risques

Tableau 5 : Principaux risques

Principaux risques |

Stratégies d’atténuation |

|---|---|

Dédoublement des efforts en raison du partage des responsabilités La LEI fait partie d’un paysage réglementaire plus large au Canada qui comprend des responsabilités partagées avec les provinces et les territoires en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867. Par conséquent, certains projets pourraient nécessiter plusieurs évaluations, ce qui pourrait entraîner un dédoublement des efforts et de plus longs délais de réalisation des évaluations et de construction des projets. |

En juin 2024, en réponse à la décision de la Cour suprême du Canada (CSC) d’octobre 2023 sur la constitutionnalité de la LEI, une version révisée de la LEI est entrée en vigueur. Cette version vise notamment à concentrer le processus décisionnel sur les domaines relevant clairement de la compétence fédérale et à renforcer la flexibilité de la collaboration avec les partenaires provinciaux afin d’atteindre l’objectif « un projet, une évaluation ». |

Fluctuation de l’activité économique et des prix des marchandises L’AEIC œuvre dans un environnement constamment changeant, influencé par des facteurs extérieurs comme les effets des changements climatiques qui évoluent rapidement. Plus précisément, les facteurs économiques influent sur le type, le volume et la répartition des projets qui nécessiteront des évaluations, y compris la répartition régionale. |

Depuis 2019, l’AEIC a utilisé les pouvoirs conférés par l’article 16 de la LEI pour prendre des décisions précoces sur les évaluations d’impact. En conséquence, environ 40 % des projets entrés dans le système depuis 2019 ont fait l’objet d’une décision rapide, souvent en moins de six mois. L’AEIC continuera à rechercher des gains d’efficacité à chaque étape du processus et à entretenir des relations proactives avec les promoteurs et les provinces, notamment pour atteindre l’objectif « un projet, une évaluation ». Le processus d’évaluation gagnera ainsi en efficacité, ce qui accélérera le passage des projets à la phase de construction. |

Consultations de la Couronne et participation des peuples autochtones inadaptées ou inefficaces Pour être efficaces, la consultation, la mobilisation et le partenariat avec les peuples autochtones nécessitent la participation significative des populations ou organisations autochtones potentiellement concernées, ainsi que d’autres autorités, car les mesures proposées pour éviter ou minimiser les effets potentiels sur les peuples autochtones peuvent relever de leurs domaines de compétence. Il s’agit de créer des conditions propices à une participation et à une consultation significative. Pour remplir l’obligation de consulter de la Couronne fédérale, l’AEIC joue le rôle de coordonnatrice des consultations de la Couronne pour les projets désignés assujettis à des évaluations d’impact fédérales. Pour les évaluations par les commissions d’examen intégré des projets d’infrastructure énergétique proposés qui sont des projets désignés, selon le cas, les consultations de la Couronne seront menées conjointement par l’AEIC et la Régie de l’énergie du Canada ou par l’AEIC et la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Pour les évaluations par les commissions d’examen intégré des projets d’infrastructure énergétique proposés qui sont des projets désignés, selon le cas, les consultations de la Couronne seront menées conjointement par l’AEIC et la Régie de l’énergie du Canada ou par l’AEIC et la Commission canadienne de sûreté nucléaire. |

L’AEIC joue le rôle de coordonnatrice des consultations de la Couronne pour les projets désignés soumis à une évaluation d’impact fédérale afin d’assurer une mise en œuvre meilleure et plus cohérente des exigences en matière de consultation. L’AEIC s’appuie en permanence sur son expérience pour s’adapter aux attentes et aux exigences accrues en matière de consultation, notamment à l’évolution de l’environnement public et juridique, ainsi qu’au paysage complexe des droits et des intérêts des peuples autochtones au Canada. Pour atteindre l’objectif « un projet, une évaluation », l’AEIC travaillera avec les provinces pour supprimer les doubles emplois entre les processus fédéraux et provinciaux et exploiter les consultations existantes à des fins multiples. |

Manque de capacité des peuples autochtones pour participer aux évaluations et aux consultations de la Couronne Pour que les peuples autochtones puissent participer concrètement aux processus d’évaluation et aux activités de consultation de la Couronne, ils doivent avoir la capacité de le faire. Il faut donc s’assurer qu’ils disposent du soutien (y compris financier), des connaissances, des renseignements, des compétences et des aptitudes nécessaires pour participer, et que les occasions sont accessibles et disponibles pour les peuples autochtones. |

Le Programme d’aide financière aux participants couvre une partie des coûts encourus par les peuples autochtones pour participer aux évaluations et contribuera à réduire les obstacles financiers à la participation des Autochtones aux processus d’évaluation. Le Programme de soutien des capacités autochtones de l’AEIC fournit un financement aux groupes et organisations autochtones, en dehors du contexte de certaines évaluations de projets, pour appuyer le renforcement des capacités afin qu’ils puissent mieux participer aux évaluations actuelles et futures. Outre l’aide financière, l’AEIC s’efforce de veiller à ce que les groupes autochtones aient la capacité de participer aux processus d’évaluation et aux consultations de la Couronne par le biais de divers efforts, par exemple :

L’AEIC collaborera également avec les provinces pour supprimer les doubles emplois entre les processus de consultation des Autochtones aux niveaux fédéral et provincial, et pour tirer parti des consultations existantes à des fins multiples. |

Non-respect des conditions Les déclarations de décision contiennent des conditions claires, mesurables et applicables, y compris des mesures d’atténuation et des exigences de suivi auxquelles les promoteurs doivent se conformer. Dans le même ordre d’idées, les promoteurs risquent de ne pas être en mesure d’identifier la nécessité d’une gestion adaptative ou de mesures de rechange si les mesures d’atténuation ne fonctionnent pas comme prévu ou sont impossibles à mettre en œuvre. |

Comme indiqué dans sa Politique de promotion de la conformité et d’application pour les projets désignés, le programme de conformité et d’application de l’AEIC promeut et vérifie la conformité, et détermine les réponses appropriées aux situations de non-conformité. La pandémie de COVID-19 a incité l’AEIC à évaluer de nouvelles approches en matière de vérification de la conformité, notamment l’utilisation de drones, de technologies de télédétection (p. ex. l’utilisation de l’imagerie satellite) et de l’intelligence artificielle. La faisabilité du déploiement de l’intelligence artificielle pour les activités de conformité et d’application de la loi est envisagée pour les prochaines années. Le fait de veiller à ce que les rôles et les responsabilités soient clairement définis entre l’AEIC et les autorités fédérales, y compris les exigences prévisibles en matière de mobilisation des autorités fédérales postérieure à la décision, contribuera également à atténuer ce risque. |

Ne pas atteindre les objectifs ou les résultats attendus en raison de la nature horizontale de l’initiative De nombreux aspects et étapes du processus d’évaluation d’impact nécessitent une collaboration et une coordination entre les ministères et organismes fédéraux, avec d’autres instances et des parties externes. Par exemple, pour l’évaluation d’un projet, les ministères ou organismes doivent fournir des conseils d’experts à l’AEIC afin d’orienter son rapport ultérieur. |

L’AEIC préside les comités des sous-ministres adjoints et des sous-ministres sur l’évaluation d’impact, qui assurent la surveillance et la gestion de la mise en œuvre du régime fédéral d’évaluation d’impact, notamment la surveillance de la mise en œuvre et des résultats. L’AEIC continuera de collaborer avec les ministères et organismes concernés pour améliorer la mise en œuvre, au besoin, en fonction de la surveillance continue et des rapports, ainsi que de l’évaluation périodique. De plus, l’AEIC a signé des protocoles d’entente (PE) avec de nombreuses autorités fédérales qui clarifient les attentes et les processus. Tous les PE continueront d’être mis en œuvre et seront réexaminés et révisés, le cas échéant. Dans le cadre des évaluations de projets, l’AEIC élabore également des plans de travail propres à chaque étape du processus d’évaluation d’impact, ce qui accroît la compréhension collective des livrables et des échéanciers prévus. |

Ne pas répondre aux attentes des peuples autochtones et des intervenants L’évaluation d’impact recoupe les intérêts de nombreuses parties, notamment les peuples autochtones, les provinces et les territoires, l’industrie, les groupes de défense de l’environnement et le public. La mise en œuvre de la LEI en août 2019 a considérablement accru les attentes concernant les résultats du processus d’évaluation d’impact. En ce qui concerne les peuples autochtones, la LDNUDPA a introduit de nouvelles attentes, notamment des appels à la mise en œuvre du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause (CPLCC) dans les politiques et pratiques fédérales. Les peuples autochtones ont des attentes élevées en ce qui concerne leur participation à la prise de décision en matière d’évaluation d’impact et leur partenariat pendant le processus d’évaluation d’impact. Ils s’attendent à ce que leurs droits et leurs territoires traditionnels soient protégés, et ont des attentes élevées en ce qui concerne les engagements du gouvernement en faveur de la réconciliation et de l’application de la LDNUDPA. Les provinces et les territoires attendent des processus d’évaluation d’impact qu’ils respectent leurs champs de compétence. Ils attendent une approche de type « un projet, une évaluation » qui évite le dédoublement. L’industrie, elle, attend un processus rapide et prévisible. Les groupes de défense de l’environnement veulent un processus qui favorise la durabilité et le public veut un processus transparent et digne de confiance. |

L’approche adoptée pour la mise en œuvre du processus d’évaluation d’impact a été élaborée en collaboration avec les intervenants et les groupes autochtones, ce qui atténue ce risque. L’AEIC continuera à travailler avec les intervenants et les peuples autochtones tout au long de la mise en œuvre des processus d’évaluation d’impact afin de s’assurer que l’approche adoptée répond aux besoins des intervenants et des peuples autochtones. La LEI a constitué des organismes consultatifs (c.-à-d. le Comité consultatif autochtone, le Comité consultatif technique et le Conseil consultatif du ministre) pour recueillir les commentaires des intervenants et des peuples autochtones pendant les processus d’évaluation d’impact. L’AEIC continuera de tenir compte des conseils de ces organismes pour améliorer et adapter les processus. L’approche est exhaustive, horizontale et multidimensionnelle. Elle comprend des éléments tels que :

|

Exposition, perte ou dommage résultant de menaces liées à la cybersécurité La mise en œuvre de la LEI comprend l’utilisation de multiples systèmes en ligne, notamment le Registre, les réseaux, les serveurs et d’autres applications de l’AEIC. Compte tenu de l’importance de ce travail, le risque lié aux menaces de cybersécurité exige de la vigilance pour protéger nos systèmes afin d’assurer la mise en œuvre efficiente et efficace des processus d’évaluation et la disponibilité des informations relatives aux évaluations et aux effets cumulatifs. |

L’AEIC a mis en place des programmes et des procédures pour rester vigilante et répondre aux menaces de cybersécurité le plus rapidement possible. De plus, l’AEIC s’efforce activement d’accroître la capacité de cybersécurité de ses équipes internes de gestion de l’information et de technologie de l’information afin d’être mieux à même de surveiller ces menaces, d’y répondre et de les atténuer de manière efficace et efficiente, au besoin. |

Ressources prévues pour atteindre les résultats

Tableau 6 : Ressources prévues pour atteindre les résultats relativement à l’évaluation d’impact

Le tableau 6 fournit un résumé des dépenses prévues et des équivalents temps plein requis pour atteindre ces résultats.

Ressources |

Prévues |

|---|---|

Dépenses |

92 348 632 $ |

Équivalents temps plein |

450 |

Des renseignements exhaustifs sur les ressources financières et les ressources humaines en ce qui concerne le répertoire des programmes de l’AEIC se trouvent dans l’InfoBase du GC.

Priorités gouvernementales connexes

Analyse comparative entre les sexes plus

En 2025-2026, l’AEIC continuera d’appuyer la priorité du gouvernement du Canada visant à intégrer l’analyse comparative entre les sexes Plus (ACS Plus) dans l’ensemble des programmes, des politiques et des pratiques pour veiller à ce qu’ils soient réactifs et inclusifs, et qu’ils reflètent un large éventail d’expériences et de réalités. Cette approche vise à anticiper et à atténuer les inégalités et les obstacles, tout en encourageant le renforcement des effets positifs pour tous. Le guide de l’analyse comparative entre les sexes Plus dans le cadre de l’évaluation d’impact et l’Outil – Évaluation de la qualité d’une ACS Plus dans l’étude d’impact de l’AEIC lui permettent, ainsi qu’aux promoteurs de projet, d’intégrer l’ACS Plus dans des documents clés dans le cadre de leurs responsabilités respectives pendant tout le processus d’évaluation d’impact, et de promouvoir une participation inclusive.

Par conséquent, les décisions prises tout au long du processus d’évaluation, y compris lors de l’étape de prise de décision, sont fondées sur des informations qui tiennent compte des impacts sur divers groupes. Pour les évaluations qui se poursuivent dans le cadre de la LCEE 2012, l’ACS Plus sera envisagée pour les projets soumis au gouverneur en conseil.

Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Programme à l’horizon 2030) et objectifs de développement durable des Nations Unies

Les activités prévues de l’AEIC dans le cadre de sa responsabilité essentielle en matière d’évaluation d’impact appuient les efforts du Canada visant à respecter le Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies et ses objectifs de développement durable (ODD). L’AEIC contribue notamment aux ODD suivants :

- ODD 10 – Réduction des inégalités : faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones et mettre en œuvre des mesures pour réduire les inégalités;

- ODD 12 – Consommation et production responsables : réduire les déchets et passer à des véhicules zéro émission;

- ODD 13 – Action pour le climat : prendre des mesures relatives aux changements climatiques et leurs impacts;

- ODD 16 – Paix, justice et institutions fortes : promouvoir un système judiciaire équitable et accessible, appliquer les lois environnementales et gérer les impacts.

Plus de renseignements sur l’apport de l’AEIC au Plan de mise en œuvre fédéral du Canada pour le Programme à l’horizon 2030 et à la Stratégie fédérale de développement durable se trouvent dans notre stratégie ministérielle de développement durable.

Innovation

L’AEIC cherche des moyens significatifs de délimiter le champ de ses évaluations afin de créer des processus plus efficaces conformément à la directive du Cabinet. Ces moyens incluent notamment la collaboration avec des autorités fédérales afin d’adopter une approche plus axée sur le risque en ce qui concerne les exigences en matière d’information et de s’appuyer sur les processus provinciaux pour soutenir l’objectif « un projet, une évaluation ». Cette collaboration contribuera à l’objectif du gouvernement d’attirer des investissements dans de grands projets qui soutiennent la sécurité énergétique, l’accès aux marchés d’exportation et la création d’emplois.

Répertoire des programmes

L’Évaluation d’impact est appuyée par les programmes suivants :

- Administration, réalisation et surveillance des évaluations;

- Relations avec les Autochtones et participation des Autochtones.

Des renseignements supplémentaires sur le répertoire des programmes pour l’évaluation d’impact se trouvent sur la page Résultats dans l’InfoBase du GC.

Services internes

Dans la présente section

- Description

- Plans visant à atteindre les cibles

- Ressources prévues pour atteindre les résultats

- Planification de l’attribution de marchés aux entreprises autochtones

Description

Les services internes sont les services fournis au sein d’un ministère afin qu’il puisse s’acquitter de ses obligations et assurer la prestation de ses programmes. Les dix catégories de services internes sont les suivantes :

- services de gestion et de surveillance;

- services de communication;

- services juridiques;

- services de gestion des ressources humaines;

- services de gestion des finances;

- services de gestion de l’information;

- services des technologies de l’information;

- services de gestion des biens immobiliers;

- services de gestion du matériel;

- services de gestion des acquisitions.

Plans visant à atteindre les cibles

Cette section présente les mesures prévues par le ministère pour atteindre les résultats et les cibles en ce qui a trait aux services internes.

Les services internes jouent un rôle essentiel dans le renforcement de la capacité de l’AEIC à assumer sa responsabilité essentielle en matière d’évaluation d’impact et à remplir ses engagements de manière rentable et dans les délais impartis. En 2025-2026, l’AEIC continuera à soutenir les objectifs du gouvernement du Canada relatifs à la promotion d’un milieu de travail diversifié et accessible, et à la promotion de la santé, de la sécurité et du bien-être des employés, tout en soutenant un milieu de travail hybride. À mesure que les orientations du gouvernement du Canada évoluent et que l’AEIC s’adapte, elle continuera à veiller à ce que ses programmes et ses politiques bénéficient d’un soutien approprié et des ressources nécessaires à la mise en œuvre efficace de son mandat, en mettant davantage l’accent sur la bonne gestion de ses informations et des fondements solides en matière de valeurs et d’éthique.

- L’AEIC mettra l’accent sur la promotion de la diversité et le perfectionnement des employés, le respect des engagements en matière de recrutement et d’accessibilité afin de soutenir les objectifs d’équité en matière d’emploi, de diversité et d’inclusion, tout en investissant dans le perfectionnement professionnel et en maintenant une main-d’œuvre en sécurité, en santé et inclusive.

- Afin de promouvoir la santé, la sécurité, la diversité et le bien-être des employés, les communications internes de l’AEIC continueront à offrir des occasions innovantes d’écouter tous les employés et d’apprendre d’eux.

- Le soutien à un milieu de travail hybride continuera à garantir que les employés disposent des outils, des équipements et des ressources nécessaires pour travailler, collaborer et communiquer efficacement, que ce soit sur place ou à distance dans l’ensemble de l’AEIC.

- De plus, l’AEIC veillera à ce que les employés disposent de l’équipement, des outils et du matériel nécessaires pour travailler, collaborer et communiquer efficacement lorsqu’ils travaillent sur place dans tous les sites de l’AEIC et à distance.

- En outre, l’AEIC continuera à progresser vers un milieu de travail et des services numériques, notamment en améliorant la position globale des technologies de l’information, de la cybersécurité et de la culture de la sécurité afin de garantir la bonne gestion de l’information dans l’ensemble de l’organisation.

- L’AEIC explorera également l’utilisation de l’intelligence artificielle pour optimiser ses opérations et continuera à construire une culture d’amélioration continue axée sur la rationalisation des processus internes et externes et la recherche de gains d’efficacité pour maximiser la valeur et la rapidité.

- Compte tenu de l’évolution des orientations du gouvernement, notamment de la LEI modifiée et de la directive du Cabinet, l’AEIC mettra l’accent sur les pratiques en matière de gestion du changement saines et efficaces afin d’assurer l’intégration harmonieuse des initiatives de changement et l’alignement sur sa responsabilité essentielle, tout en soutenant ses employés à tous les niveaux de l’organisation.

- Les communications externes de l’AEIC poursuivront leur promotion d’efforts de mobilisation plus efficaces dans les langues officielles et autochtones afin de soutenir des évaluations efficaces et efficientes qui se concentrent sur ce qui est important.

- L’AEIC continue également de diriger l’Initiative horizontale relative à l’évaluation d’impact, qui comprend la coordination avec 12 partenaires fédéraux pour la surveillance continue et des rapports sur la mise en œuvre et l’impact de l’initiative.

Ressources prévues pour atteindre les résultats

Tableau 7 : Ressources prévues pour atteindre les résultats en ce qui a trait aux services internes pour l’exercice

Le tableau 7 fournit un résumé des dépenses prévues et des équivalents temps plein requis pour atteindre ces résultats.

Ressources |

Prévues |

|---|---|

Dépenses |

23 087 158 $ |

Équivalents temps plein |

150 |

Des renseignements exhaustifs sur les ressources financières et les ressources humaines en ce qui concerne le répertoire des programmes de l’AEIC se trouvent dans l’InfoBase du GC.

Planification de l’attribution de marchés aux entreprises autochtones

Chaque année, les ministères du gouvernement du Canada doivent respecter la cible de 5 % de la valeur totale des marchés en ce qui concerne l’attribution de marchés à des entreprises autochtones. Cet engagement doit être entièrement mis en œuvre d’ici la fin de l’exercice 2024-2025.

Pour soutenir cet engagement, l’AEIC continuera à rencontrer des entreprises autochtones pour discuter des occasions potentielles et des exigences et besoins opérationnels de l’AEIC. L’AEIC organisera également des séances d’information à l’intention des entreprises autochtones afin d’augmenter leurs chances de réussite lorsqu’elles devront répondre à des exigences futures.

De surcroît, l’AEIC participe régulièrement à des réunions avec Services aux Autochtones Canada, l’organisme fédéral de coordination qui fournit des conseils et une formation sur l’approvisionnement autochtone et permet aux fournisseurs autochtones de participer à des processus d’approvisionnement à plus petite échelle (par exemple, pour des logiciels, des fournitures informatiques et d’autres matériels). En outre, l’AEIC continuera à rencontrer les ministères clients lors de la phase de stratégie d’approvisionnement afin de promouvoir la collaboration avec les entreprises autochtones.

Tableau 8 : Pourcentage de contrats attribués ou qu’il est prévu d’attribuer à des entreprises autochtones

Le tableau 8 présente les résultats actuels et réels ainsi que les résultats prévus et projetés quant au pourcentage total de contrats que le ministère a attribués à des entreprises autochtones.

Champ de déclaration de 5 % |

Résultats réels de 2023-2024 |

Résultats prévus pour 2024-2025 |

Résultats projetés pour 2025-2026 |

Pourcentage total de marchés avec des entreprises autochtones |

20,09 % |

5,00 % |

5,00 % |

|---|

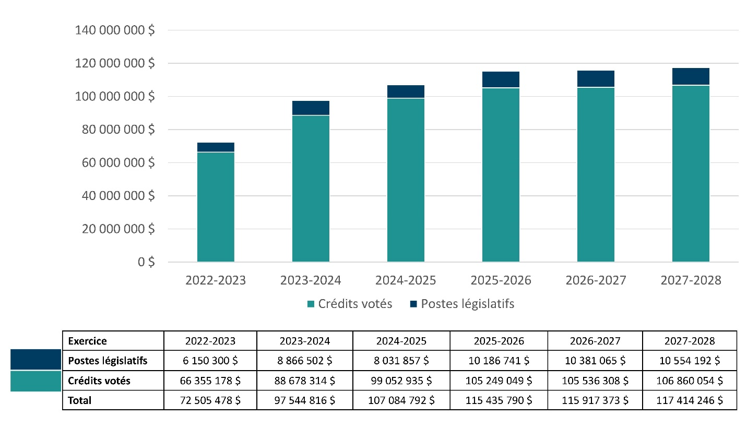

Dépenses et ressources humaines prévues

Cette section donne un aperçu des dépenses et des ressources humaines prévues de l’AEIC pour les trois prochains exercices et compare les dépenses prévues pour l’exercice 2025-2026 avec les dépenses réelles pour l’exercice en cours et les exercices précédents.

Dans la présente section

Dépenses

Cette section présente un aperçu des dépenses prévues du ministère de 2022-2023 à 2027-2028.

Sommaire du rendement budgétaire

Tableau 9 : Sommaire des dépenses de trois exercices pour les responsabilités essentielles et les services internes (en dollars)

Le tableau 9 indique la somme d’argent dépensée par l’AEIC au cours des trois derniers exercices pour s’acquitter de ses responsabilités essentielles et assurer la prestation de ses services internes. Les montants pour l’exercice en cours sont prévus en fonction des dépenses à ce jour.

Responsabilités essentielles et services internes : |

Dépenses réelles de 2022-2023 |

Dépenses réelles de 2023-2024 |

Dépenses prévues pour 2024-2025 |

|---|---|---|---|

Évaluation d’impact |

61 545 761 $ |

78 642 540 $ |

85 667 834 $ |

Total partiel |

61 545 761 $ |

78 642 540 $ |

85 667 834 $ |

Services internes |

10 959 717 $ |

18 902 276 $ |

21 416 958 $ |

Total |

72 505 478 $ |

97 544 816 $ |

107 084 792 $ |

Analyse des dépenses des trois derniers exercices

Les dépenses n’ont cessé d’augmenter depuis que l’Énoncé économique de l’automne de 2022 a annoncé un nouveau financement pour l’AEIC.

Des renseignements financiers plus détaillés des exercices précédents se trouvent dans la section des Finances de l’InfoBase du GC.

Tableau 10 : Dépenses prévues au cours des trois prochains exercices pour les responsabilités essentielles et les services internes (en dollars)

Le tableau 10 indique la somme d’argent que l’AEIC prévoit dépenser au cours des trois prochains exercices pour s’acquitter de ses responsabilités essentielles et assurer la prestation de ses services internes.

Responsabilités essentielles et services internes : |

Dépenses prévues pour 2025-2026 |

Dépenses prévues pour 2026-2027 |

Dépenses prévues pour 2027-2028 |

|---|---|---|---|

Évaluation d’impact |

92,348,632 $ |

92,733,898 $ |

93,931,397 $ |

Total partiel |

92,348,632 $ |

92,733,898 $ |

93,931,397 $ |

Services internes |

23,087,158 $ |

23,183,475 $ |

23,482,849 $ |

Total |

115,435,790 $ |

115,917,373 $ |

117,414,246 $ |

Analyse des dépenses des trois prochains exercices

La diminution des dépenses prévues en 2025-2026 et les années suivantes dépendait de l’établissement d’une proposition de redevance visant à moderniser le Règlement sur le recouvrement des frais en vertu de la LEI, et le processus d’élaboration de la réglementation à cet égard est en cours. La modernisation du Règlement sur le recouvrement des frais est nécessaire pour assurer l’alignement sur les initiatives annoncées dans le budget fédéral de 2024 concernant les projets de croissance propre et sur la LEI modifiée qui est entrée en vigueur en juin 2024 en réponse à la décision de la CSC d’octobre 2023 sur la constitutionnalité de la LEI. Les dépenses prévues devraient rester relativement stables au cours des prochaines années.

Des renseignements financiers détaillés sur les dépenses prévues se trouvent dans la section Finances de l’InfoBase du GC.

Financement

Cette section présente un aperçu du financement voté et législatif du ministère par rapport à ses responsabilités essentielles et à ses services internes. Pour en savoir plus sur les autorisations de financement, consultez les budgets et dépenses du gouvernement du Canada.

Graphique 1 - Description textuelle

Exercice |

Total |

Crédits votés |

Postes législatif |

|---|---|---|---|

2022-2023 |

72 505 478 $ |

66 355 178 $ |

6 150 300 $ |

2023-2024 |

97 544 816 $ |

88 678 314 $ |

8 866 502 $ |

2024-2025 |

107 084 792 $ |

99 052 935 $ |

8 031 857 $ |

2025-2026 |

115,435,790 $ |

105,249,049 $ |

10,186,741 $ |

2026-2027 |

115,917,373 $ |

105,536,308 $ |

10,381,065 $ |

2027-2028 |

117,414,246 $ |

106,860,054 $ |

10,554,192 $ |

Pour les exercices 2022-2023 et 2023-2024, les montants indiqués représentent les dépenses réelles telles qu’elles figurent dans les Comptes publics.

Pour l’exercice 2024-2025, les dépenses prévues représentent les dépenses budgétaires et législatives prévues telles qu’elles sont présentées dans les documents budgétaires (Budget principal et Budgets supplémentaires approuvés à ce jour), ainsi que d’autres ajustements en cours d’exercice approuvés par le Secrétariat du Conseil du Trésor. L’information sur les dépenses prévues pour l’exercice 2024-2025 est fondée sur les résultats réels au 30 septembre 2024 et sur les prévisions pour le reste de l’exercice.

Pour la période allant de 2025-2026 à 2027-2028, les dépenses prévues reflètent le financement actuellement approuvé.

Analyse du financement législatif et voté pour une période de six exercices

L’Énoncé économique de l’automne de 2022 a annoncé un financement nouveau et renouvelé pour l’AEIC, ce qui a conduit à une augmentation notable du financement en 2023-2024 et 2024-2025. Ce financement permettra de mettre pleinement en œuvre les objectifs du processus d’évaluation d’impact et d’améliorer l’efficacité du processus d’évaluation. Les dépenses prévues devraient rester stables dans les années à venir.

Pour en savoir plus sur les crédits ministériels de l’AEIC, consultez le Budget principal des dépenses 2025-2026.

État condensé prospectif des opérations

L’état condensé prospectif des opérations donne un aperçu des opérations de l’AEIC de 2024-2025 à 2025-2026.

Tableau 11 : État condensé prospectif des opérations pour l’exercice terminé le 31 mars 2026 (en dollars)

Le tableau 11 résume les charges et les revenus affectant le coût de fonctionnement avant le financement du gouvernement et les transferts pour la période de 2024-2025 à 2025-2026. Les montants prévus et projetés dans le présent état des opérations ont été préparés selon la méthode de la comptabilité d’exercice. Les montants prévus et projetés qui sont présentés dans d’autres sections du Plan ministériel ont été établis selon la méthode de comptabilité axée sur les dépenses. Les montants peuvent donc différer.

Renseignements financiers |

Résultats prévus pour 2024-2025 |

Résultats projetés pour 2025-2026 |

Différence (projetés moins prévus) |

|---|---|---|---|

Total des charges |

117 107 310 $ |

130,315,152 $ |

(13,207,842) $ |

Total des revenus |

112 697 $ |

3 197 891 $ |

(3 085 194) $ |

Coût de fonctionnement net avant le financement du gouvernement et les transferts |

116 994 613 $ |

127,117,261 $ |

(10,122,648) $ |

Analyse des résultats prévus et projetés

Les dépenses totales devraient augmenter en 2025-2026 de 13 207 842 $, soit 11,3 %. Cette augmentation est principalement liée à l’augmentation du nombre de grands projets soumis aux commissions d’examen, ce qui entraînera une augmentation des revenus provenant du recouvrement des coûts. En outre, l’AEIC continue d’augmenter légèrement le nombre de ses équivalents temps plein pour s’acquitter de ses responsabilités réglementaires et satisfaire à la nécessité d’une surveillance.

Un état des résultats prospectif et des notes connexes pour 2025-2026 plus détaillés, y compris un rapprochement du coût net des opérations avec les autorisations demandées, sont accessibles sur le site Web de l’AEIC.

Ressources humaines

Cette section présente un aperçu des ressources humaines réelles et prévues du ministère pour la période de 2022-2023 à 2027-2028.

Tableau 12 : Ressources humaines réelles pour les responsabilités essentielles et les services internes

Le tableau 12 fournit un résumé des ressources humaines, en équivalents temps plein, associées aux responsabilités essentielles et aux services internes de l’AEIC pour les trois derniers exercices. Les ressources humaines pour l’exercice en cours sont prévues en fonction des données de l’exercice à ce jour.

Responsabilités essentielles et services internes |

Nombre d’équivalents temps plein réels pour 2022-2023 |

Nombre d’équivalents temps plein réels pour 2023-2024 |

Nombre d’équivalents temps plein prévus pour 2024-2025 |

|---|---|---|---|

Évaluation d’impact |

347 |

401 |

432 |

Total partiel |

347 |

401 |

432 |

Services internes |

84 |

107 |

142 |

Total |

431 |

508 |

574 |

Analyse des ressources humaines des trois derniers exercices

Le nombre d’équivalents temps plein (ETP) de l’AEIC a régulièrement augmenté grâce au financement reçu dans le cadre de l’Énoncé économique de l’automne de 2022. L’AEIC prévoit d’utiliser 574 ETP en 2024-2025.

L’AEIC progresse vers l’atteinte de son niveau maximal d’équivalents temps plein, tel qu’établi dans le renouvellement du financement pour la mise en œuvre de la LEI de 2022.

Tableau 13 : Sommaire de la planification des ressources humaines pour les responsabilités essentielles et les services internes

Le tableau 13 présente des renseignements sur les ressources humaines, en équivalents temps plein, pour les responsabilités essentielles et les services internes de l’AEIC prévus au cours des trois prochains exercices.

Responsabilités essentielles et services internes |

Nombre d’équivalents temps plein prévus en 2025-2026 |

Nombre d’équivalents temps plein prévus en 2026-2027 |

Nombre d’équivalents temps plein prévus en 2027-2028 |

|---|---|---|---|

Évaluation d’impact |

450 |

450 |

450 |

Total partiel |

450 |

450 |

450 |

Services internes |

150 |

150 |

150 |

Total |

600 |

600 |

600 |

Analyse des ressources humaines pour les trois prochains exercices

L’AEIC progresse vers l’atteinte de son niveau maximal d’équivalents temps plein. Les effectifs devraient rester relativement constants au cours des trois prochaines années.

Renseignements ministériels

Profil du ministère

Ministre(s) de tutelle : l’honorable Julie Dabrusin, C.P., députée, ministre de l’Environnement et du Changement climatique

Administrateur général : Terence Hubbard, président

Portefeuille ministériel : Environnement

Instrument(s) habilitant(s) : Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) et Loi sur l’évaluation d’impact

Année de constitution ou de création : 1994

Autres : La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012) s’appuie sur trois règlements : le Règlement désignant les activités concrètes, le Règlement sur les renseignements à inclure dans la description d’un projet désigné et le Règlement sur le recouvrement des frais.

La Loi sur l’évaluation d’impact est étayée par quatre règlements et un arrêté ministériel : le Règlement sur les activités concrètes, le Règlement sur les renseignements et la gestion des délais, le Règlement sur le recouvrement des frais (suite de la LCEE 2012), le Règlement visant des activités concrètes exclues (puits d’exploration au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador) et l’Arrêté désignant des catégories de projets. L’AEIC soutient son président qui est aussi l’administrateur fédéral en vertu de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et de la Convention du Nord-Est québécois.

Coordonnées du ministère

Adresse postale : Agence d’évaluation d’impact du Canada

Place Bell Canada, 160, rue Elgin, 22e étage

Ottawa (Ontario) K1A 0H3 Canada

Numéro de téléphone : 613 957-0700

Téléimprimeur (ATS) : 1 866 582-1884

Numéro de télécopieur : 613 957-0862

Adresse courriel : information@aeic-iaac.gc.ca

Site(s) Web : www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact.html

Tableaux de renseignements supplémentaires

Les tableaux de renseignements supplémentaires ci-dessous sont accessibles sur le site Web du l’AEIC :

Des renseignements sur la stratégie ministérielle de développement durable de l’AEIC sont disponibles sur le site Web du l’AEIC.

Dépenses fiscales fédérales

Le Plan ministériel de l’AEIC ne comprend pas de renseignements sur les dépenses fiscales.

Il est possible de recourir au système fiscal pour atteindre des objectifs de politique publique en appliquant des mesures spéciales, comme de faibles taux d’imposition, des exemptions, des déductions, des reports et des crédits. Le ministère des Finances Canada publie chaque année des estimations et des projections du coût de ces mesures dans le Rapport sur les dépenses fiscales fédérales.

Ce rapport fournit aussi des renseignements généraux détaillés sur les dépenses fiscales, dont des descriptions, des objectifs, des données historiques et des renvois aux programmes de dépenses fédérales connexes ainsi qu’aux évaluations et aux résultats de l’ACS Plus liés aux dépenses fiscales.

Définitions

- analyse comparative entre les sexes plus (ACS Plus)

(gender-based analysis plus [GBA Plus]) - Est un outil analytique servant à l’élaboration de politiques, de programmes et d’autres initiatives adaptés et inclusifs. Il s’agit d’un processus permettant de comprendre qui est impacté par l’enjeu ou l’occasion abordée par l’initiative; de déterminer comment l’initiative pourrait être adaptée aux différents besoins des personnes les plus impactées; de même que d’anticiper et de lever les obstacles empêchant d’accéder à l’initiative ou d’en bénéficier. L’ACS Plus est une analyse intersectionnelle qui va au-delà des différences biologiques (sexe) et socioculturelles (genre), pour prendre en compte d’autres facteurs tels que l’âge, le handicap, l’éducation, l’ethnicité, la situation économique, la géographie (y compris la ruralité), la langue, la race, la religion et l’orientation sexuelle.

L’utilisation de l’ACS Plus implique d’adopter dans notre travail une approche qui tienne compte du genre et de la diversité. Prendre en compte tous les facteurs identitaires intersectionnels dans le cadre de l’ACS Plus, pas seulement le sexe et le genre, est un engagement du gouvernement du Canada. - Cadre ministériel des résultats

(departmental results framework) - Cadre qui établit un lien entre les responsabilités essentielles et les résultats ministériels ainsi que les indicateurs de résultat ministériel d’un ministère.

- cible

(target) - Niveau mesurable du rendement ou du succès qu’un ministère, un programme ou une initiative prévoit atteindre dans un délai précis. Une cible peut être quantitative ou qualitative.

- crédit

(appropriation) - Autorisation donnée par le Parlement d’effectuer des paiements sur le Trésor.

- dépenses budgétaires

(budgetary expenditures) - Dépenses de fonctionnement et en capital; paiements de transfert à d’autres ordres de gouvernement, à des ministères ou à des particuliers; et paiements à des sociétés d’État.

- dépenses législatives

(statutory expenditures) - Dépenses approuvées par le Parlement à la suite de l’adoption d’une loi autre qu’une loi de crédits. La loi précise les fins auxquelles peuvent servir les dépenses et les conditions dans lesquelles elles peuvent être effectuées.

- dépenses non budgétaires

(non-budgetary expenditures) - Autorisations non budgétaires comprenant des opérations sur l’actif et le passif pour des prêts, des placements et des avances ou des comptes à fins déterminées, établis en vertu de lois particulières ou d’autorisations non législatives dans le budget des dépenses et ailleurs. Les opérations non budgétaires sont des dépenses et des rentrées liées aux créances du gouvernement envers des tiers et à ses obligations à l’égard de ces derniers. Les opérations non budgétaires incluent l’ensemble des opérations portant sur les prêts, les investissements et les avances de fonds; en comptant et en comptes débiteurs; en fonds publics reçus ou perçus à des fins admises; et tout autre actif et responsabilité. Les autres biens ou obligations, qui ne sont pas définis de façon précise dans les codes d’autorisations G à P, doivent être enregistrés sous un code R, qui est le code d’autorisation résiduel pour tous les autres biens et obligations.

- dépenses prévues

(planned spending) - En ce qui a trait au Plan ministériel et au Rapport sur les résultats ministériels, montants présentés dans le Budget principal des dépenses.

Un ministère est censé être au courant des autorisations qu’il a demandées et obtenues. La détermination des dépenses prévues relève du ministère, et ce dernier doit être en mesure de justifier les dépenses et les augmentations présentées dans son Plan ministériel et son Rapport sur les résultats ministériels. - dépenses votées

(voted expenditures) - Dépenses approuvées annuellement par le Parlement par une loi de crédits. Le libellé de chaque crédit énonce les conditions selon lesquelles les dépenses peuvent être effectuées.

- entreprise autochtone

(Indigenous business) - Organisation qui, aux fins de l’annexe E – Procédures obligatoires pour les marchés attribués aux entreprises autochtones de la Directive sur la gestion de l’approvisionnement ainsi que de l’engagement du gouvernement du Canada d’attribuer obligatoirement chaque année au moins 5 % de la valeur totale des marchés à des entreprises autochtones, correspond à la définition et aux exigences définies dans le Répertoire des entreprises autochtones.

- équivalent temps plein

(full-time equivalent) - Mesure utilisée pour représenter une année-personne complète d’un employé dans le budget ministériel. Pour un poste donné, le nombre d’équivalents temps plein représente le rapport entre le nombre d’heures travaillées par une personne, divisé par le nombre d’heures normales prévues dans sa convention collective.

- indicateur de rendement

(performance indicator) - Moyen qualitatif ou quantitatif de mesurer un extrant ou un résultat en vue de déterminer le rendement d’un ministère, d’un programme, d’une politique ou d’une initiative par rapport aux résultats attendus.

- indicateur de résultat ministériel

(departmental result indicator) - Mesure quantitative des progrès réalisés par rapport à un résultat ministériel.

- initiative horizontale

(horizontal initiative) - Initiative dans le cadre de laquelle deux ministères fédéraux ou plus reçoivent du financement dans le but d’atteindre un résultat commun, souvent associé à une priorité du gouvernement.

- plan

(plan) - Exposé des choix stratégiques qui montre comment un ministère entend réaliser ses priorités et obtenir les résultats connexes. De façon générale, un plan explique la logique qui sous-tend les stratégies retenues et tend à mettre l’accent sur des mesures qui se traduisent par des résultats attendus.

- Plan ministériel

(Departmental Plan) - Exposé des plans et du rendement attendu d’un ministère qui reçoit des crédits parlementaires. Les plans ministériels couvrent une période de trois ans et sont habituellement présentés au Parlement au printemps.

- priorités gouvernementales

(government priorities) - Aux fins du Plan ministériel 2025-2026, les priorités gouvernementales sont les thèmes généraux décrivant le programme du gouvernement dans le dernier discours du Trône.

- programme

(program) - Services et activités, pris séparément ou en groupe, ou une combinaison des deux, qui sont gérés ensemble au sein d’un ministère et qui portent sur un ensemble déterminé d’extrants, de résultats ou de niveaux de services.

- Rapport sur les résultats ministériels

(Departmental Results Report) - Rapport qui présente les réalisations réelles d’un ministère par rapport aux plans, aux priorités et aux résultats attendus énoncés dans le Plan ministériel correspondant.

- rendement

(performance) - Utilisation qu’une organisation a faite de ses ressources en vue d’obtenir ses résultats, mesure dans laquelle ces résultats se comparent à ceux que l’organisation souhaitait obtenir, et mesure dans laquelle les leçons retenues ont été cernées.

- répertoire des programmes

(program inventory) - Compilation de l’ensemble des programmes du ministère qui décrit la manière dont les ressources sont organisées pour s’acquitter des responsabilités essentielles du ministère et atteindre ses résultats prévus.

- responsabilité essentielle

(core responsibility) - Fonction ou rôle permanent exercé par un ministère. Les intentions du ministère concernant une responsabilité essentielle se traduisent par un ou plusieurs résultats ministériels auxquels le ministère cherche à contribuer ou sur lesquels il veut avoir une influence.

- résultat

(result) - Conséquence attribuable en partie aux activités d’un ministère, d’une politique, d’un programme ou d’une initiative. Les résultats ne relèvent pas d’un ministère, d’une politique, d’un programme ou d’une initiative unique, mais ils s’inscrivent dans la sphère d’influence du ministère.

- résultat ministériel

(departmental result) - Effet ou résultat que vise un ministère. Un résultat ministériel échappe généralement au contrôle direct des ministères, mais il devrait être influencé par les résultats des programmes.