Guide de demande de permis d'immersion en mer : sélection de lieux d'immersion, évaluations

Évaluation scientifique et technique pour la sélection de lieux d’immersion en mer

S’il est conclu que l’immersion en mer est l’option de gestion appropriée, des lieux d’immersion potentiels doivent être identifiés et caractérisés pour comprendre les impacts potentiels sur le milieu récepteur. Le Programme d’immersion en mer cherche à réduire au minimum le nombre de lieux actifs d’immersion en mer afin que les impacts potentiels reliés à une activité d’immersion en mer soient limités au plan spatial et que les activités de surveillance soient ciblées et efficaces. Les sites existants doivent toujours être envisagés en premier lieu lors d’une soumission d’une demande de permis pour l’immersion en mer.

Toutefois, dans les cas où l’utilisation d’un site existant n’est pas propice sur le plan opérationnel ou que d’autres problèmes excluent son choix comme étant le plus approprié, de nouveaux sites potentiels d’immersion en mer doivent être identifiés et caractérisés.

- les changements apportés à l’environnement physique,

- les risques pour la santé humaine,

- la dévaluation des ressources marines, et

- l’interférence avec d’autres utilisations légitimes du milieu marin.

Les 5 étapes de la sélection de lieux d’immersion en mer sont illustrées à la figure 1.

Figure 1 : Processus de sélection de sites d’immersion en mer

Étape 1

Identification de sites potentiels

Quelle est la zone de faisabilité pour le choix d’un site?

Cartographie des contraintes :

Où sont situées les zones écologiquement sensibles?

Où sont situées les zones d’utilisations incompatibles?

Où sont situées les zones apparemment propices pour l’immersion?

Étape 2

Caractérisation des sites potentiels

Environnement physique, chimique et biologique

Autres utilisations des sites et des zones avoisinantes

Étape 3

Évaluation des impacts aux sites potentiels

Quels sont les effets à proximité et à distance?

Quels sont les effets à court et à long terme?

Étape 4

Comparaison des sites possibles

Comparer les effets négatifs résiduels potentiels chaque site

Évaluer la compatibilité avec d’autres utilisation

Évaluer l’acceptabilité d'effets négatifs potentiels sur les sites

Déterminer les techniques de gestion et de surveillance applicables

Étape 5

Préparation du plan de surveillance et de gestion du site

Établir les exigences en matière de surveillance de la conformité et du suivi du site

Déterminer les mesures de gestion pour l’atténuation des impacts

Étape 1 : Identification de sites potentiels

- Quelle est la zone de faisabilité pour le choix d'un site?

- Cartographie des contraintes :

- Où sont situées les zones écologiquement sensibles?

- Où sont situées les zones d’utilisations incompatibles?

- Où sont situées les zones apparemment propices pour l’immersion?

Zone de faisabilité pour le choix d’un site

Les emplacements pour l’immersion en mer doivent être situés dans des zones où le déversement ne causera pas d’impacts inacceptables sur l’environnement ou sur d’autres utilisations du milieu marin. Afin de localiser des emplacements à l’intérieur de zones potentiellement acceptables, les facteurs agissant sur la faisabilité opérationnelle de l’utilisation d’un emplacement doivent être les premiers à prendre en considération.

La zone de faisabilité pour le choix d’un site est le secteur situé dans un rayon raisonnable du point de chargement du navire. Il est déterminé par la prise en considération de facteurs tels :

- les contraintes liées aux conditions météorologiques saisonnières et au type de navire de transport, ou à l’équipement qui sera utilisé;

- les restrictions à la navigation;

- les coûts des opérations et du transport jusqu’au site;

- les limites territoriales;

- la faisabilité de la surveillance et du suivi.

Lorsque les conditions saisonnières limitent le calendrier de dragage, des considérations d’ordre pratique peuvent aussi limiter la distance entre le site de dragage et le site d’élimination afin que la durée du transport des déblais ne prolonge pas indûment le cycle de dragage. Certaines barges et dragues à succion autoporteuses ont une plage de fonctionnement limitée, définie principalement par des questions de sécurité.

Lorsque la zone de faisabilité est établie, un exercice de cartographie des contraintes peut être entrepris en consultation avec l’équipe du Programme d’immersion en mer, d’autres ministères fédéraux, provinciaux, territoriaux et municipaux, des groupes Autochtones et des parties intéressées s’il y a lieu. La cartographie des contraintes nécessite l’identification des zones écosensibles et des zones d’utilisations potentiellement incompatibles à l’intérieur de la zone de faisabilité.

Cartographie des contraintes : Zones écologiquement sensibles

Les zones écosensibles sont celles où les ressources naturelles pourraient être touchées de façon néfaste par l’immersion en mer, comme :

- l’habitat de poissons, de mollusques ou de crustacés d’importance commerciale, récréative ou autochtone;

- les frayères et l’habitat d’espèces importantes et celui de leurs proies;

- les voies migratoires de poissons, de cétacés et d’autres mammifères marins;

- l’habitat d’espèces en péril;

- les aires abritant des oiseaux nicheurs dont la subsistance est liée à la mer, y compris des colonies d’oiseaux de mer;

- les aires abritant des oiseaux en mue, en hivernage ou au repos dont la subsistance est liée à la mer;

- les zones situées à poximité d’aires d’importance scientifique ou biologique particulière, tels les sanctuaires marins et les réserves marines.

Les espèces d’importance locale, les habitats uniques ou présentant des caractéristiques environnementales qui assurent leur viabilité à long terme, seront probablement au centre des préoccupations au sujet de l’emplacement d’un site d’immersion en mer. Les habitats sensibles situés près du site potentiel doivent être identifiés, par exemple les zones où la végétation aquatique submergée est abondante et les zones d’affleurements rocheux. Les habitats littoraux doivent aussi être identifiés, y compris les marais côtiers, les milieux humides, les peuplements de laminaires et les endroits qui constituent un habitat important pour les juvéniles et les adultes d’espèces vulnérables. Ces caractéristiques doivent être identifiées et superposées sur une carte de la zone de faisabilité pour le choix d’un site..

Cartographie des contraintes : Zones d’utilisations potentiellement incompatibles

Les zones d’utilisations potentiellement incompatibles doivent également être identifiées et superposées à la carte de la zone de faisabilité. Des consultations doivent être menées auprès des ministères fédéraux, provinciaux territoriaux et municipaux, des groupes Autochtones et des parties intéressées, selon le cas, pour déterminer l’importance et les répercussions possibles « d’autres utilisations » si un site d’immersion en mer était situé dans la même zone. Les zones d’utilisations potentiellement incompatibles incluent, sans s’y limiter :

- des zones d’utilisations autochtones ou traditionnelles dans les environs des sites d’immersion en mer potentielsNote de bas de page1;

- des éléments archéologiques ou d’autres éléments à proximité immédiate de caractéristiques naturelles ou d’importance historique ou culturelle, et les secteurs de grande valeur esthétique;

- les plages et les sports nautiques;

- les utilisations techniques du fond marin, y compris l’exploitation minière, les pipelines, les ouvrages de prise d’eau et les câbles sous-marins;

- la navigation et les routes maritimes;

- l’entraînement militaire et les zones d’exclusion (p. ex. présence reconnue de munitions non explosées);

- l’extraction de minerais;

- les sites d’aquaculture;

- l’utilisation publique du littoral;

- l’exploration et l’exploitation potentielles des ressources pétrolières et gazières;

- les pêches commerciales, récréatives et autochtones;

- les lieux de plongée commerciale.

Certaines des utilisations ci-dessus peuvent nécessiter l’application de mesures de gestion pour réduire les répercussions possibles, comme l’établissement d’une zone tampon, pour assurer leur protection.

Cartographie des contraintes : Sélection des sites potentiels d’immersion en mer

Lorsque l’exercice de cartographie des contraintes est terminé, et les zones sensibles et les zones d'utilisations potentiellement incompatibles intégrées, les emplacements disponibles pour les sites d’immersion potentiels devraient être plus évidents, comme dans les exemples de cartes des figures 2 et 3. Les sites existants doivent toujours être envisagés en premier lieu. Lorsque cela est possible, les sites qui ont déjà été utilisés pour l’élimination de matériaux semblables devraient être choisis.

Si aucun site d’élimination possiblement adéquat ne peut être identifié dans la zone de faisabilité, la région géographique à l’étude peut être élargie. Si cela n’est pas possible, l’utilisation de sites terrestres pour l’élimination peut être envisagée.

L’emplacement et la taille du site d’immersion sont des facteurs importants qu’il faut évaluer. Des renseignements sont requis pour démontrer que les sites possibles sont :

- suffisamment grands pour que la majorité des matériaux déposés restent soit dans les limites du site ou à l’intérieur d’une zone d’impact déterminée après leur immersion tout en ayant une superficie réduite au minimum

- il est à noter que ceci ne s’appliquerait pas aux sites choisis pour leurs caractéristiques de dispersion);

- suffisamment grands, par rapport aux volumes anticipés de matériaux à immerger, qu’ils pourraient être utilisés pendant de nombreuses années;

- suffisamment petits, pour que les incidences environnementales puissent être prévues et qu’un suivi efficace peut être menée.

Au cours du processus de sélection de sites potentiels, des consultations doivent être menées auprès des ministères fédéraux, provinciaux et territoriaux compétents, des administrations municipales, des groupes Autochtones et des parties intéressées, selon le cas. Ces consultations sont nécessaires pour confirmer que ces sites peuvent être envisagés avant de procéder à une étude plus poussée ou à la collecte de données.

Dans l’éventualité où aucune contrainte n’est identifiée, les demandeurs proposent des sites qui sont adéquats pour les matériaux à éliminer. Les caractéristiques générales suivantes sont considérées comme réduisant au minimum les incidences néfastes sur le milieu marin :

- les sites profonds peuvent être moins sujets à la dispersion des matériaux et abritent des communautés biologiques moins diversifiées;

- les sites plats sont généralement plus stables;

- les sites hautement dynamiques sont plus efficaces pour l’immersion de matériaux qui peuvent produire une demande biochimique en oxygène (DBO; comme les déchets de poissons et matières organiques);

- les sites stables sont généralement plus adéquats pour les matériaux excavés et les déblais de dragage.

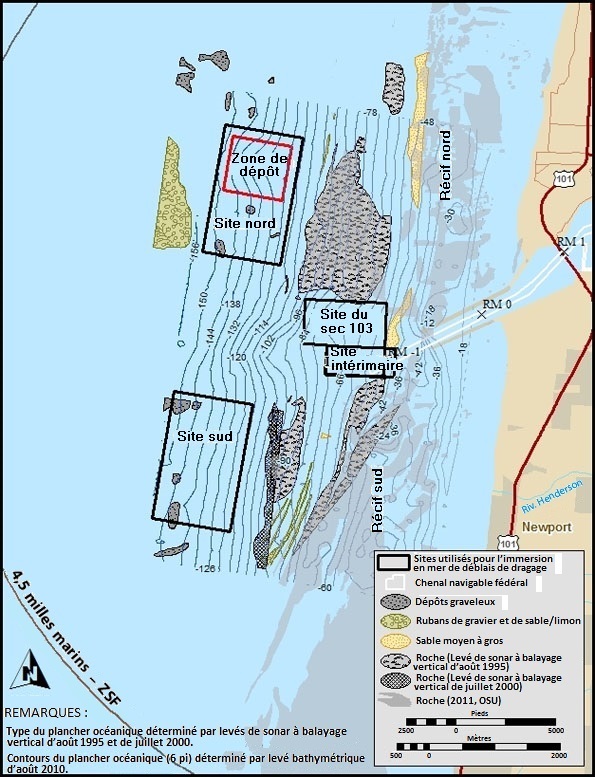

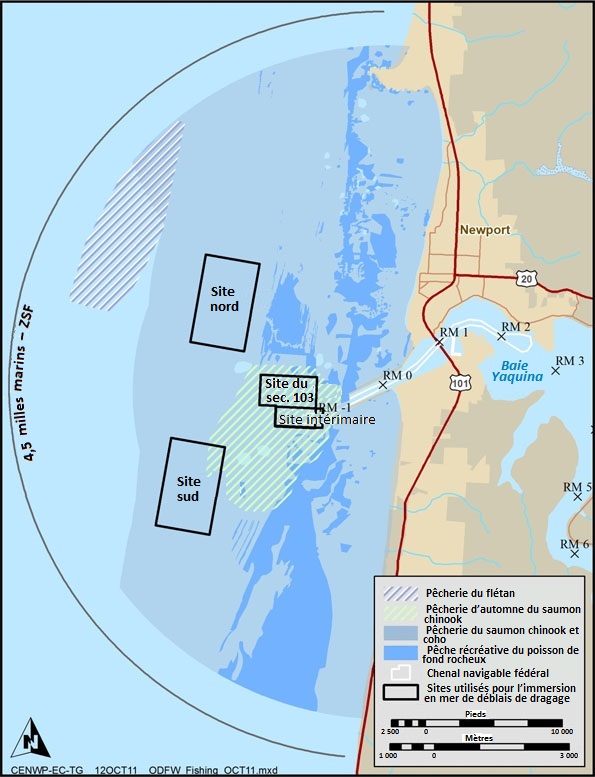

Figure 2 : Exemple de cartographie thématique dans une zone d’étude de faisabilité de site visant à déterminer des sites d’immersion possibles (US EPA 2012)

Description de la figure 2

Voici un exemple d’une cartographie thématique tirée d’un rapport de l'US EPA (2012) qui montre la baie Yaquina sur la côte de l’Oregon. La première carte montre une zone côtière ainsi que l’emplacement de deux sites d’immersion possibles par rapport aux zones de pêche récréative (pêche au flétan, au saumon et aux poissons de fond rocheux) dans les environs. La deuxième carte montre la même zone côtière superposée à des zones d’activités humaines (c. à d. kayak, surf, nage, plongée avec tuba et plongée en scaphandre autonome), ainsi que les types de substrat de fond (gravier, sable, vase et roche).

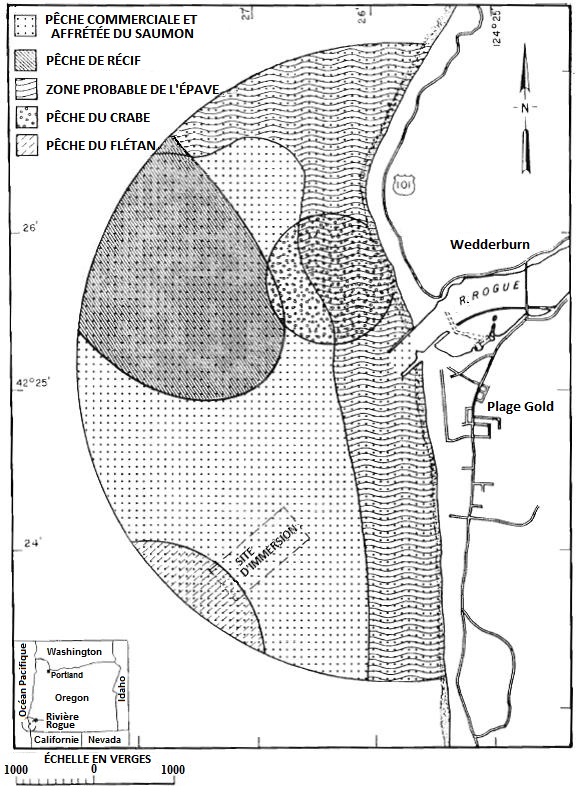

Figure 3 : Carte montrant le site d’immersion proposé par rapport aux zones de naufrages possibles, de pêche et de pêche coquillière dans les environs (US EPA 2008)

Description de la figure 3

Pour donner un autre exemple de cartographie thématique, la carte de la côte de l’Oregon tirée d’un rapport de l’US EPA (2008) montre un site d’immersion côtier entouré de zones commerciales et récréatives de pêche au saumon, au flétan, au crabe et aux poissons de récifs, ainsi que les zones de naufrages possibles.

Étape 2 : Caractérisation des sites potentiels

- Environnement physique, chimique et biologique.

- Autres utilisations des sites et des zones avoisinantes.

Description des caractéristiques des sites potentiels d’immersion en mer

Lorsque la cartographie des contraintes est terminée et que les sites potentiels d’immersion en mer sont identifiés en consultation avec les ministères fédéraux, provinciaux et territoriaux compétents, des administrations municipales, des groupes Autochtones et des parties intéressées, une description détaillée des caractéristiques de chaque site est requise. Des renseignements sur l’historique de chaque site et de la région avoisinante doivent être recueillis dans le cadre de cette activité. Les renseignements requis sont les suivants :

1. Caractéristiques générales du site

- la latitude et la longitude du point central du site en degrés décimaux, à la cinquième décimale près, portées sur une carte indiquant les limites du site proposé (cela peut varier dans le cas d’un site sujet à la dispersion);

- auquel un nom doit être attribué;

- les activités d’élimination qui ont eu lieu au site ou à proximité par le passé;

- les utilisations ou les événements actuels ou passés qui ont eu lieu au site ou à proximité qui pourraient avoir une incidence sur la qualité des sédiments;

- les caractéristiques du site ou les activités qui y ont eu lieu qui pourraient agir sur le mouvement des sédiments;

- toute activité d’immersion récente ou passée.

2. Environnement physique, chimique et biologique

Les renseignements suivants sur les caractéristiques physiques, chimiques et biologiques de la colonne d’eau et du fond marin sont requis pour les sites potentiels et dans l'annexe C.2 aide-mémoire :

a. Colonne d’eau

Caractéristiques physiques

- la bathymétrie détaillée des sites potentiels et des zones avoisinantes;

- la température et la salinité de l’eau prévues au moment de l’immersion et toute variation temporelle ou saisonnière pertinente;

- le niveau et les variations attendues de la turbidité naturelle au moment de l’immersion et toute variation temporelle ou saisonnière pertinente;

- une évaluation de la circulation saisonnière du courant, du cycle de la marée, du régime des vagues et des remontées d’eau profonde aux sites potentiels et la détermination de la nature des sites (sujets ou non à la dispersion);

- Les éléments suivants doivent être pris en considération :

- Les mesures ponctuelles du courant (c.-à-d. durant l’activité d’immersion) sont peu valides pour ce qui est de déterminer le transport de particules fines dans la colonne d’eau ou de sédiments sur le fond marin.

- La prise de mesures à long terme du courant (c.-à-d. après l’immersion, une fois que les sédiments se sont déposés au fond) peut être nécessaire pour préciser les estimations de la dispersion des matériaux immergés.

- D’autres renseignements sur les courants et les vagues peuvent être requis, notamment :

- le cycle de la marée et l’orientation de l’ellipse de marée;

- la direction et la vitesse moyennes de la dérive en surface et au fond;

- la vitesse des courants de fond provoqués par les ondes de tempête;

- les caractéristiques générales du vent et des vagues;

- le nombre moyen de jours de tempête par année.

Caractéristiques biologiquesNote de bas de page2

- Les habitats de fraie, d’alimentation, d’aire d’alevinage , de recrutement, de migration, et d’autres habitats importants à proximité.

- Une description des ressources halieutiques, y compris les espèces sensibles, telles les espèces en péril (inscrites à la liste de la Loi sur les espèces en péril ), ou de l’habitat au site de chargement et à proximité, ainsi que les communautés et les espèces migratrices à proximité du site d’immersion.

- Les caractéristiques temporelles, saisonnières et spatiales doivent être prises en considération pour identifier les périodes ou les circonstances potentiellement critiques lorsque l’immersion ne devrait pas avoir lieu, notamment :

- les périodes de migration d’un secteur d’un écosystème à un autre;

- les périodes de croissance, d’alimentation, de repos et d’accouplement des espèces sensibles ou menacées.Note de bas de page3

- Les caractéristiques temporelles, saisonnières et spatiales doivent être prises en considération pour identifier les périodes ou les circonstances potentiellement critiques lorsque l’immersion ne devrait pas avoir lieu, notamment :

b. Sédiments

Caractéristiques physiques

- Taille des particules et Carbone organique total (COT)

- Pourcentage (%) d'humidité

- D’autres paramètres peuvent être requis selon les caractéristiques propres au site

Caractéristiques chimiques

Consulter l'annexe C.4 pour les exigences minimales d’analyse d’échantillons.

- Mercure (Hg), cadmium (Cd), plomb (Pb), cuivre (Cu), autres métaux lourds;

- hydrocarbures à poids moléculaire élevé, par exemple hydrocarbures pétroliers;

- Biphényles polychlorés (BPC) totaux et hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) totaux;

- Autres contaminants préoccupants selon l’historique des sites peuvent avoir besoin d’être caractérisés, par exemple polybromodiphényléthers (PBDE), dioxines et furanes, pesticides chlorés et éléments nutritifs.

c. Biote

Caractéristiques biologiquesNote de bas de page4

Les habitats marins et la communauté benthique doivent être dénombrés et caractérisés au moyen de techniques d’échantillonnage appropriées. Les plans d’échantillonnage doivent être présentés à Environnement et Changement climatique Canada pour évaluation avant d’entreprendre des études de base.

Prise en considération d’autres utilisations du site ou de zones avoisinantes

Des mesures de gestion, permettant d’atténuer des usages incompatibles aux potentiels sites d’immersion, devraient être envisagées. De plus, il faut établir la nécessité de mener d’autres consultations auprès des instances gouvernementales, des groupes Autochtones et des parties intéressées lorsque les données physiques, chimiques et biologiques préliminaires sont disponibles.

Étape 3 : Évaluation des impacts aux sites potentiels

- Quels sont les effets à proximité et à distance?

- Quels sont les effets à court et à long terme?

Une évaluation du ou des sites potentiels doit être menée pour déterminer les effets négatifs probables de l’activité d’immersion (consulter aussi la liste des facteurs à considérer à la section « Notes importantes » si on prévoit utiliser le site proposé plus d’une fois). La réalisation d’analyses complètes des déchets avant l’évaluation des sites d’immersion fournira des détails sur leurs caractéristiques, y compris la présence et la mobilité de contaminants. De plus, les quantités de matériaux à éliminer doivent être précisées et des renseignements sur les options de gestion doivent être fournis.

Les renseignements requis sont les suivants :

- la quantité maximale par immersion, en mètres cubes ou en tonnes métriques;

- la rythme d'évacuation, en mètres cubes ou en tonnes métriques par heure ou par jour;

- la fréquence des événements d’immersion par jour, semaine ou mois;

- la vitesse pendant l’immersion, en nœuds ou kilomètres par heure;

- le temps nécessaire pour le rejet;

- le parcours suivi pendant l’immersion;

- la durée pour mener à bien l’ensemble des activités d’immersion pour le projet.

L’évaluation des effets de l’immersion de la matière à éliminer, ainsi que de ses composants, doit tenir compte :

- de ce qu’il vont devenir/avenir à proximité et à distance (effets spatiaux);

- des effets à court et à long terme (effets temporaux) sur les ressources et le milieu marin.

Les conséquences de l’immersion de matières en mer doivent être décrites en fonction des habitats, espèces, communautés, processus et usages qui devraient être touchés. La nature précise de l’effet prévu (par exemple, changement, réaction ou interférence) doit être décrite. L’évaluation des effets doit mener à une conclusion claire des conséquences de l’activité d’immersion, c’est-à-dire l’« l’hypothèse d’impact ». Pour des exemples d’hypothèses d’impact, consulter l’aide-mémoire à l’annexe C.2.

Les hypothèses d’impact doivent intégrer l’information sur le type et les caractéristiques des matériaux à immerger, les conditions au site d’immersion proposé et les voies d’exposition, notamment :

- la nature du fond marin :

- topographie, caractéristiques géochimiques et géologiques, données sur les communautés benthiques, y compris les ressources halieutiques et les activités d’immersion antérieures au site d'immersion;

- la nature physique de la colonne d’eau :

- profondeur, température, présence d’une pycnocline ou d’une thermocline, courants (courants de marée, courants provoqués par les vagues, courants résiduels) et matières en suspension lorsque ces caractéristiques peuvent altérer/nuire/influencer le transport de la matière au site;

- la nature chimique et biologique de la colonne d’eau :

- pH, salinité, teneur en oxygène dissous, nutriments, productivité primaire, concentrations de contaminants, par exemple métaux en traces;

- les effets biologiques et écologiques de l’immersion de matières :

- effets toxicologiques et bioaccumulation, changement dans la structure des communautés, perturbation des processus écologiques, dégradation de la qualité de l’eau et des sédiments et altération des caractéristiques des sédiments;

- ces effets doivent être établis dans le contexte du site d’immersion et de la région qui pourrait être perturbée par les matériaux immergés.

L’analyse quantitative pour remédier aux conséquences de la matière en suspension (MES) dans des milieux sensibles inclut des analyses physiques des caractéristiques de base des sédiments afin d’être en mesure de prédire le comportement des matériaux après leur chargement et leur immersion. Ceci comprend une analyse granulométrique complète des matériaux afin d’être en mesure de prédire les caractéristiques du panache de turbidité pendant et après l’immersion et d’évaluer si les matériaux proposés pour l’immersion sont physiquement différents du substrat au site d’immersion. Cette analyse appuie la prévision du comportement des matériaux après leur immersion. Aux fins de la protection de l’habitat, il est avantageux de viser la compatibilité entre les caractéristiques physiques des matériaux au site de chargement et le type de sédiments au site d’immersion.

Les méthodes de chargement (par exemple, drague hydraulique ou mécanique) et d’immersion (par exemple, déversement à partir d’une drague à succion autoporteuse ou de tuyaux) peuvent altérer les caractéristiques des matériaux. Il est donc important de déterminer les caractéristiques physiques, chimiques et biologiques des matières à immerger lorsqu’elles sont déchargées du bateau ou des chalands remorqués, en plus de leurs caractéristiques in situ. Les caractéristiques physiques les plus importantes sont la granulométrie et la cohésion oule degré de consolidation des matériaux.

Les facteurs importants à prendre en considération sont les suivants :

- La direction de la dispersion et la distance des panaches :

- les particules fines présentes dans le matériau peuvent rester en suspension dans la colonne d’eau et être transportées vers des zones sensibles menacées ou interférer avec d’autres usages de la mer;

- Le caractère érodable : lorsque les matériaux atteignent le fond marin compte tenu de leurs caractéristiques physiques, ils peuvent soit y demeurer ou se détériorés et être déplacés par les courants puis nuire à des zones sensibles;

- L’effet de haut-fond : certains matériaux (p. ex. argile consolidée ou roches) peuvent rester à l’endroit où ils ont été déposés et créer un haut-fond;

- il faut donc déterminer si le site peut loger ces matériaux et les matériaux qui y seront déversés à l’avenir sans effets significatifs.

Il faut aussi tenir compte des effets cumulatifs lorsque des opérations d’immersion en mer répétées ou multiples ont lieu. Vous devez également prendre en considération les interactions possibles avec d’autres activités d’immersion en mer menées dans la région, y compris celles antérieures, en cours et planifiées. Dans certains cas, l’immersion en mer augmente les effets existants attribuables aux apports en contaminants provenant de eaux côtières par le biais des eaux de ruissellement et des rejets d’eaux usées, de l’atmosphère, de l’extraction de ressources, et d’autres sources, comme le transport maritime. Ces stress exercés sur les communautés biologiques doivent être pris en considération dans le cadre de l’évaluation des impacts des activités d’immersion en mer.

S’il manque de l’information ou si l’évaluation est inadéquate, des travaux doivent être menés au site pour combler les lacunes. Il peut être nécessaire d’avoir recours à la modélisation par ordinateur pour prédire les mouvements de l’eau et des sédiments.Note de bas de page5

À un site non sujet à la dispersion, l’évaluation des impacts permettra de délimiter la superficie qui sera perturbée par les matériaux immergés et d’en identifier les effets. Dans la plupart des cas, la zone principale d’impact sera entièrement ensevelie. L’évaluation doit projeter l’échelle de temps probable du rétablissement ou de la recolonisation après le déversement des matériaux, ainsi que la nature de la recolonisation (c’est-à-dire si la structure de la communauté benthique sera modifiée). L’évaluation doit aussi préciser la probabilité, l’échelle et l’importance des impacts résiduels à l’extérieur de la zone principale.

À un site sujet à la dispersion, l’évaluation des impacts permettra de définir la zone qui sera probablement modifiée à court et à long terme et l’importance des changements. Les demandeurs de permis doivent aussi préciser l’ampleur probable du transport à long terme de matériaux à partir du site d’immersion, comparer ce flux aux flux de transport actuels dans la région et évaluer l’échelle et l’importance des effets à long terme. Dans certains cas, l’immersion de matériaux fins à des sites sujets à la dispersion situés dans un estuaire ou dans la zone littorale ou encore à proximité peut avoir des effets bénéfiques pour les habitats et les espèces en alimentant le bilan sédimentaire.

Étape 4 : Comparaison et sélection des sites potentiels

- Comparer les effets négatifs résiduels potentiels sur chaque site.

- Évaluer la compatibilité avec d’autres utilisation.

- Évaluer l’acceptabilité d'effets négatifs potentiels sur les sites.

- Déterminer les techniques de gestion et de surveillance applicables.

À cette étape du processus de sélection d’un site, il faut faire une comparaison des effets probables à chaque site potentiels. Une évaluation comparative des risques pour la santé humaine, des effets environnementaux, des dangers (y compris les accidents), des aspects économiques et des pertes possibles des autres usages de la merNote de bas de page6, doit être effectuée pour chaque site. Consulter l’aide-mémoire à l’annexe C.2 pour des exemples de questions comparant les impacts sur les autres utilisations du site et les zones environnantes, ainsi que les conflits avec ces utilisations. Si cette évaluation révèle que de l’information adéquate n’est pas disponible pour déterminer avec confiance les effets probables de l’immersion proposée aux sites, y compris les effets néfastes à long terme, ces sites ne doivent pas être considérés tant que l’information suffisante n’est pas disponible.

Si 2 sites ou plus sont identifiés comme acceptables, il faut alors les comparer pour évaluer les impacts relatifs des activités d’immersion à chaque site. Cette comparaison doit inclure des évaluations quantitatives et qualitatives des risques perçus. Par exemple :

- des comparaisons quantitatives des caractéristiques prévues de la qualité de l’eau pour établir des critères;

- des comparaisons quantitatives des résultats de la modélisation du transport des sédiments et des zones d’impact prévues résultant de l’immersion;

- la proximité à des ressources sensibles, les contraintes de temps et la faisabilité opérationnelle;

- une comparaison d’autres caractéristiques propres à chaque site.

Des modèles d’évaluation des risques d’effets sur la santé humaine, d’incidences environnementales et de dommages aux ressources peuvent aussi être utilisés pour comparer les sites.Note de bas de page7

Lorsque la probabilité et les conséquences des impacts de l’immersion de matériaux ont été anticipées, des mesures de gestion doivent être proposées pour limiter ou atténuer les impacts. Pour les sites où les impacts sur la vie marine sont considérés inacceptables durant certaines périodes de l’année, des mesures de gestion doivent être envisagées. Vous devez identifier les moments à risque (par exemple, pour la vie marine) durant lesquels les opérations d’immersion ne devraient pas avoir lieu. La prise en compte de ce facteur permet de déterminer les périodes lorsque les opérations d’immersion devraient avoir moins d’impacts qu’à d’autres moments. La gestion des risques et des niveaux d’exposition liés à l’immersion de matériaux durant les périodes critiques pour la vie marine peut passer par l’utilisation de contrôles techniques et opérationnels. Les facteurs biologiques à prendre en considération pour l’établissement du calendrier des opérations d’immersion incluent les suivants :

- les périodes lorsque des organismes marins migrent d’un secteur de l’écosystème à un autre (p. ex. d’un estuaire vers la haute mer ou vice versa);

- les périodes d’accouplement et de croissance;

- les périodes lorsque des organismes marins hibernent sur ou dans les sédiments;

- les périodes lorsque des espèces particulièrement sensibles ou des espèces en péril sont exposées.

Les sites pour lesquels l’évaluation a révélé que l’immersion de matériaux résulterait en des impacts inacceptables, même avec l’application de mesures de gestion, doivent être éliminés du processus. Si aucun site n’est acceptable, les paramètres d’acceptation doivent donc être réexaminés. Sinon, aucun site ne peut être considéré pour l’immersion en mer dans la zone de faisabilité identifiée.

La décision finale concernant le caractère acceptable d’un site d’immersion en mer proposé est prise par le Programme d'immersion en mer à l’étape de l’examen réglementaire de la demande de permis. Si vous cherchez à disposer du matériel sur un site qui déjà existant et qu’aucun problème majeur n’a été soulevé par des entités gouvernementales, des groupes Autochtones et d’autres parties intéressées durant l’exercice de cartographie des contraintes, la sélection d’un site peut être relativement simple. Pour les projets où il n’y a pas de sites existant ou dans lesquels le promoteur propose un nouveau site, l’étape de l’examen réglementaire de la demande de permis peut être plus complexe et exiger plus de temps pour recueillir, interpréter et évaluer l’information à l’appui et consulter les parties concernées.

Étape 5 : Préparation du plan de gestion du site

- Établir les exigences en matière de surveillance de la conformité et du suivi du site.

- Déterminer les mesures de gestion pour l’atténuation des impacts.

Tandis que le demandeur est responsable de la préparation d’un plan de surveillance et de gestion du site (le plan) pour le site d’immersion en mer choisi dans le cadre de la demande de permis, le Programme d'immersion en mer est responsable de la mise en œuvre et de l’exécution du programme de suivi après l’immersion de matériaux et de toute autre mesure de gestion subséquente requise à un site (par exemple, fermeture du site).

Le plan devrait définir le cadre de gestion, l’atténuation et la surveillance des impacts durant la mise en œuvre du projet. Il doit fournir des détails sur les stratégies de contrôle pour le projet, y compris des objectifs environnementaux, des critères de rendement vérifiables et des mesures correctives. Le plan devrait inclure :

- les objectifs de gestion en ce qui concerne les effets indésirables possibles qui pourraient se présenter au site;

- la prise en considération des heures, de la cadence, des quantités et des types de matériaux immergés;

- la prise en considération des diverses méthodes de surveillance du mouvement et des caractéristiques des matériaux immergés durant les activités liées au projet;

- des hypothèses d’impacts et une approche progressive pour le suivi des activités d’immersion en mer;

- des objectifs ciblés et des mesures d’intervention connexes qui peuvent être appliquées si le suivi de la mise en œuvre du projet indique des résultats sensiblement différents des résultats attendus.

Les mesures de gestion peuvent inclure les suivantes :

- immersion dirigée à l’intérieur du site

- pour éviter ou réduire les impacts sur les communautés benthiques vulnérables. qui dépendent de l’équipement utilisé et de la capacité de contrôler l’immersion au site;

- différer la période de l’année des opérations

- pour éviter de nuire aux stades essentiels du cycle de vie d’organismes marins vulnérables;

- gestion du chargement et de l’immersion

- pour réduire la dispersion de panaches de turbidité dans les milieux sensibles qui dépendent de la disponibilité de l’équipement adéquat;

- Immersion par fines couches

- pour favoriser la recolonisation par les organismes benthiques.

Consulter l’aide-mémoire à l’annexe C.2 pour un résumé des composantes d’un plan et des mesures de gestion de site. Le modèle sommaire pour l’établissement d’un plan aussi présenté à l’annexe C.3. Les principales rubriques de ce plan sont les suivantes :

- Description du projet

- Utilisation prévue du site

- Buts et objectifs du plan de gestion

- Régime de réglementation

- Rôles et responsabilités

- Description du milieu existant

- Description des matériaux à immerger

- Description des impacts potentiels

- Consultation et mobilisation

- Historique du site d’immersion

- Surveillance de la mise en œuvre du projet

- Mesures, conditions ou pratiques de gestion

- Objectifs ciblés et mesures d’intervention connexes

- Examen et révision du plan surveillance et de gestion du site du site

- Références