Chapitre 16 : Mécanismes de plainte relatifs au sport sécuritaire

Partie II — Le sport sécuritaire au Canada

Sur cette page

- La voie vers un mécanisme de plainte indépendant au niveau national

- Le programme Sport Sans Abus : création, mise en œuvre et fonctionnement

- Le Programme canadien de sport sécuritaire : création, mise en œuvre et fonctionnement

- Perspectives des participants sur le programme Sport Sans Abus et le Programme canadien de sport sécuritaire

- Mécanismes établis par des tiers indépendants au niveau national

- Mécanismes de plainte au niveau provincial et territorial

- Mécanismes de plainte au niveau communautaire

- Perspectives des participants sur la centralisation et l’harmonisation des mécanismes de plainte

- Que se passe-t-il dans les autres pays?

- Obstacles systémiques au signalement de la maltraitance dans le sport

- Réponses à la maltraitance dans le sport: conclusions et recommandations préliminaires

- Soutien aux personnes touchées : conclusions et recommandations préliminaires

Au chapitre précédent, nous avons examiné les politiques existantes en matière de sport sécuritaire au Canada. Un élément important à noter est que ces politiques n’incluent généralement pas de procédures pour traiter les plaintes de maltraitance. Les politiques sont plutôt administrées et appliquées au moyen de mécanismes de plainte distincts.

Dans le présent chapitre, nous examinons d’abord les mécanismes de plainte utilisés au niveau national. Ces mécanismes ont été créés pour mettre en œuvre le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport et d’autres politiques relatives au sport sécuritaire applicables au niveau national. Cela inclut :

- Le programme Sport Sans Abus, par l’intermédiaire duquel le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport a administré le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport jusqu’au 1er août 2025.

- Le Programme canadien de sport sécuritaire, par l’intermédiaire duquel le Centre canadien pour l’éthique dans le sport administre actuellement le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport pour les organismes de sport de niveau national financés par le gouvernement fédéral.

- Les mécanismes établis par des tiers indépendants, engagés par les organismes de sport de niveau national pour administrer les plaintes qui, au sein de leur organisme, concernent le sport sécuritaire et qui ne relèvent ni de l’ancien programme Sport Sans Abus ni du Programme canadien de sport sécuritaire.

Ensuite, nous examinons les mécanismes de plainte existant au niveau provincial et territorial, y compris les mécanismes de plainte centralisés établis par les gouvernements provinciaux et territoriaux et les mécanismes établis par des tiers indépendants directement engagés par les organismes de sport provinciaux ou territoriaux. Nous examinons également les mécanismes de plainte qui sont utilisés au niveau local et communautaire et les différents obstacles qui entravent le signalement de la maltraitance dans le sport. Nous partageons également les perspectives des participants sur les différents sujets abordés.

Nous concluons ce chapitre avec nos conclusions préliminaires et nos recommandations sur (i) les politiques et les mécanismes de plainte relatifs au sport sécuritaire et (ii) les processus et procédures de traitement des plaintes.

La voie vers un mécanisme de plainte indépendant au niveau national

Le consensus pour développer ce qui allait devenir le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport a émergé lors du Sommet national sur la sécurité dans le sport, tenu en 2019. Lors de ce sommet, les participants ont également convenu qu’un organisme indépendant devrait être désigné pour mettre en œuvre un tel codeNote de bas de page 1.

Plus tard, alors que l’élaboration du Code de conduite universel approchait sa phase finale, un groupe dirigeant a été constitué pour créer une structure permettant sa mise en œuvre. Ce groupe a pris la forme d’un partenariat informel composé d’athlètes et de représentants d’organismes nationaux de sport, d’organismes de services multisports, du Réseau des instituts du sport olympique et paralympique du Canada et d’expertsNote de bas de page 2.

En juin 2020, le groupe dirigeant, avec le soutien du Centre de documentation pour le sport, a engagé un contractant privé. Ce contractant a été chargé d’analyser de manière indépendante les modèles de mécanismes de plainte existants. Son objectif était d’identifier le mécanisme le plus approprié et le plus efficace pour administrer de manière indépendante le Code de conduite universel auprès des organismes de sport financés par le gouvernement fédéralNote de bas de page 3. La société McLaren Global Sport Solutions Inc. a été choisie pour mener à bien cette analyse, élaborer des recommandations et produire un rapport final pour le groupe dirigeantNote de bas de page 4.

Le rapport final, préparé par McLaren Global Sport Solutions Inc. et intitulé « Viser haut : Approches indépendantes pour administrer le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport au Canada » a été publié le 5 octobre 2020Note de bas de page 5.

Au total, le rapport « Viser haut » comprend 101 recommandations qui traitent d’une variété de sujets, depuis la structure organisationnelle du mécanisme indépendant jusqu’à ses procédures et son financement. Un tableau des recommandations du rapport « Viser haut » est présenté à l’annexe 6.

Le rapport « Viser haut » a éventuellement conduit à la création du programme Sport Sans Abus.

Le programme Sport Sans Abus : création, mise en œuvre et fonctionnement

En novembre 2020, le gouvernement du Canada a officiellement lancé une initiative visant la création d’un mécanisme indépendant chargé d’administrer le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sportNote de bas de page 6.

En juillet 2021, le Centre de règlement des différends sportifs du Canada (ou « CRDSC ») a été choisi pour mettre en place et administrer ce nouveau mécanisme indépendant pour les organismes de sport financés par le gouvernement fédéralNote de bas de page 7.

Le 17 mai 2022, le Centre de règlement des différends sportifs du Canada a annoncé que le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport (ou « BCIS ») verrait le jour en juin 2022 et recevrait, dans le cadre du nouveau programme Sport Sans Abus, les plaintes relatives aux violations du Code de conduite universel Note de bas de page 8.

Le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport est officiellement entré en fonction trois mois plus tard, soit le 20 juin 2022.

Comme nous le verrons plus en détail dans ce chapitre, le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport a finalement transféré ses activités au Centre canadien pour l’éthique dans le sport le 1er avril 2025 et a entièrement cessé ses activités le 1er août 2025.

La présente section commence par une présentation du Centre de règlement des différends sportifs du Canada, en mettant l’accent sur son mandat et sa structure. Nous examinons ensuite la portée du programme Sport Sans Abus, son processus de traitement des plaintes et ses évaluations du milieu sportif.

Rôle et structure du Centre de règlement des différends sportifs du Canada

Le Centre de règlement des différends sportifs du Canada est une société à but non lucratif créée en 2003 en vertu de la Loi sur l’activité physique et le sportNote de bas de page 9. Son mandat législatif est de fournir à la communauté sportive un service national alternatif de règlement des différends sportifs, en dehors des systèmes judiciaires traditionnels. Il fournit également une expertise et une assistance quant aux méthodes alternatives de règlement des différendsNote de bas de page 10.

Avant la création du Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport, le Centre de règlement des différends sportifs du Canada offrait déjà deux services de base en vertu de la Loi sur l’activité physique et le sport.

Le Centre offre toujours ces services, soit le Secrétariat de règlement des différends et le Centre de ressources pour la prévention des différends.

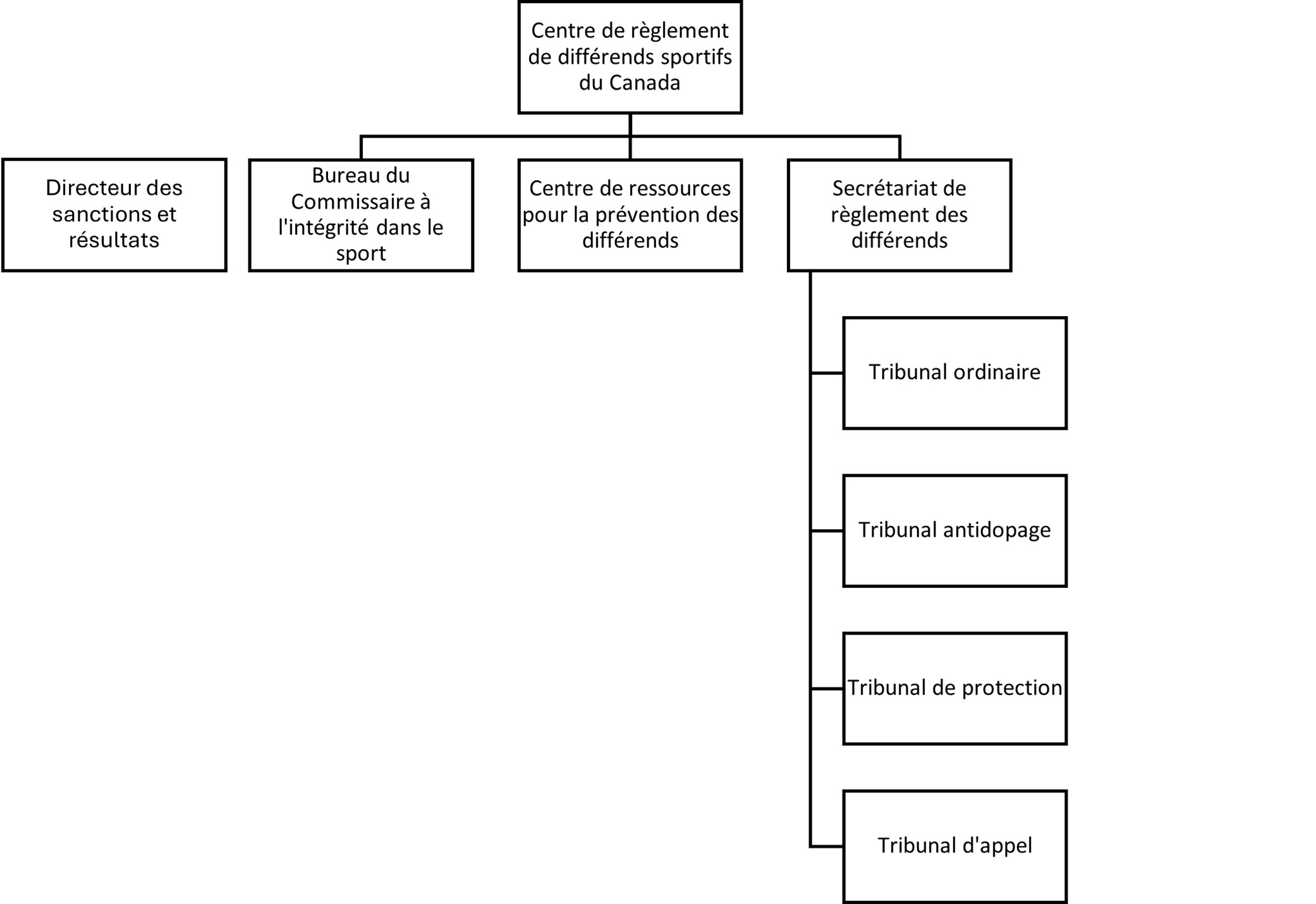

Figure I : Structure du Secrétariat de règlement des différends (avant le 1er août 2025, date de la fermeture du Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport)

Figure I : Structure du Secrétariat de règlement des différends – Version textuelle

Le Centre de règlement des différends sportifs du Canada comprend quatre composantes principales : le Secrétariat de règlement des différends, le Centre de ressources pour la prévention des différends, le Bureau du Commissaire à l'intégrité dans le sport et le Directeur des sanctions et résultats. Le Secrétariat de règlement des différends offre ses services par l'entremise de quatre divisions : le Tribunal ordinaire, le Tribunal antidopage, le Tribunal de protection et le Tribunal d'appel.

Secrétariat de règlement des différends

Le Secrétariat de règlement des différends offre des services alternatifs de règlement des différends à la communauté sportive. Ces services comprennent la facilitation, la médiation, la médiation-arbitrage et l’arbitrage.a

Le Secrétariat compte quatre divisions : le Tribunal ordinaire, le Tribunal antidopage, le Tribunal de protection et le Tribunal d’appelNote de bas de page 11.

- Tribunal ordinaire : Le Tribunal ordinaire sert de mécanisme d’appel final pour les décisions relatives au sport prises par les organismes qui disposent de leurs propres procédures d’appel internes. La plupart des affaires entendues par le Tribunal ordinaire concernent la sélection des équipes et les brevets des athlètes, mais il traite également des différends relatifs à l’admissibilité, à la discipline générale et à la gouvernance.

- Tribunal antidopage : Le Tribunal antidopage est une division spécialisée. Il s’agit de la première instance à statuer sur les violations des règles antidopage signalées par le Centre canadien pour l’éthique dans le sport dans le cadre du Programme canadien antidopage.

- Tribunal de protection : Le Tribunal de protection a été créé pour réviser les décisions rendues par le Directeur des sanctions et résultats dans le cadre du programme Sport Sans Abus. Depuis avril 2025, il peut également réviser les décisions prises par le Centre canadien pour l’éthique dans le sport dans le cadre du Programme canadien de sport sécuritaire.

- Tribunal d’appel : Le Tribunal d’appel entend les appels du Tribunal antidopage et du Tribunal de protection.

Le Code canadien de règlement des différends sportifs énonce les règles de procédure qui s’appliquent à tous les différends soumis au Centre de règlement des différends sportifs du CanadaNote de bas de page 12.

Centre de ressources pour la prévention des différends

Le Centre de ressources pour la prévention des différends se concentre sur la prévention des différends, l’éducation, la sensibilisation et le soutien à l’élaboration de politiques. Il offre une grande variété d’informations, d’outils et de documents pour aider chaque membre de la communauté sportive à prévenir les différends ou à en minimiser la gravité.Note de bas de page 13

Le Centre offre notamment :

- des modèles de contrats et de politiques, comme des modèles de médiation et des modèles de clauses contractuelles d’arbitrageNote de bas de page 14

- une base de données regroupant les décisions rendues par les arbitres du Centre de règlement des différends sportifs du CanadaNote de bas de page 15

- Des articles et d’autres types de publicationsNote de bas de page 16

- une liste d’avocats et de ressources pro bonoNote de bas de page 17

Compétences du Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport et portée du programme Sport Sans Abus

Le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport, qui a cessé ses activités le 1eraoût 2025, était un organe indépendant hébergé au sein du Centre de règlement des différends sportifs du Canada. D’après ce que nous avons entendu, des mesures structurelles avaient été mises en place pour préserver l’indépendance du Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport et du Directeur des sanctions et résultatsNote de bas de page 18.

D’une manière générale, le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport était habilité à administrer le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport envers les organismes sportifs signataires du programme Sport Sans AbusNote de bas de page 19.

Entente de signataire du programme

Pour devenir un signataire du programme, un organisme de sport devait signer un contrat, appelé « Entente du signataire », avec le Centre de règlement des différends sportifs du CanadaNote de bas de page 20. En signant cette entente, l’organisme de sport retenait les services du Centre de règlement des différends sportifs du Canada pour mettre en œuvre son programme de sport sécuritaire. Ces services incluaient ceux du Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport, ceux du Directeur des sanctions et résultats et ceux du Secrétariat de règlement des différendsNote de bas de page 21.

En vertu de l’Entente de signataire, l’organisme de sport devait notamment faire ce qui suit :

- Adopter le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport et veiller à ce que toutes les autres politiques et procédures internes soient conformes à ce Code.

- Obtenir le consentement des personnes affiliées au signataire du programme afin qu’elles soient assujetties au Code de conduite universel et à ses processus d’administration et d’application.

- Coopérer de bonne foi avec le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport pour tout processus lié à l’administration et l’application du Code de conduite universel.

- Appliquer les sanctions et les mesures imposées par le Directeur des sanctions et résultats, le Tribunal de protection et le Tribunal d’appelNote de bas de page 22.

Bien que les organismes sportifs de tous les niveaux pouvaient adhérer au programme Sport Sans Abus, la plupart des signataires du programme étaient des organismes nationaux de sport et des organismes de services multisports financés par le gouvernement fédéralNote de bas de page 23. Ces organismes devaient être des signataires du programme pour recevoir un financement du gouvernement du Canada.

Volleyball était le seul sport pour lequel le programme Sport Sans Abus s’appliquait à tous les niveaux, à savoir aux niveaux national, provincial, territorial et à celui des clubsNote de bas de page 24.

Nous comprenons du communiqué de presse publié à la suite de la Conférence de 2022 des ministres responsables du sport, de l’activité physique et des loisirs des gouvernements fédéralNote de bas de page 25, provinciaux et territoriaux, que les provinces et territoires pouvaient choisir d'utiliser le Bureau du Commissaire à l'intégrité dans le sport à titre de tiers indépendant. Nous notons également que la Nouvelle-Écosse a été la première et la seule province à être une signataire du programme Sport Sans AbusNote de bas de page 26. Le premier organisme provincial de sport de Nouvelle-Écosse devait être intégré au programme avant la fin de l’année 2023Note de bas de page 27. À l’époque, il y avait un espoir que cela encourage d’autres provinces et territoires à adhérer au programme. Toutefois, cet espoir ne s’est jamais concrétisé puisqu’aucune autre province ni aucun territoire n’y a adhéréNote de bas de page 28.

En mars 2025, 90 organisations avaient adhéré au programme Sport Sans Abus :

- 63 organismes de sport de niveau national

- 21 organismes de services multisports

- 6 instituts et centres canadiens du sportNote de bas de page 29

Formulaire de consentement

Comme indiqué ci-dessus, tous les signataires du programme devaient obtenir le consentement des participants pour s’assurer qu’ils acceptent d’être assujettis à l’autorité du Centre de règlement des différends sportifs du Canada. Ce consentement devait être obtenu au moyen d’un formulaire de consentementNote de bas de page 30.

Selon l’Entente conclue par chaque signataire du consentement, les participants pouvaient être des athlètes, des entraîneurs, des officiels, des bénévoles, des administrateurs, des directeurs, des employés, des formateurs, des parents et des tuteursNote de bas de page 31. Pour les jeunes de moins de 13 ans, le formulaire de consentement devait être signé par un parent ou un tuteur.

En remplissant le formulaire de consentement, les participants acceptaient notamment:

- D’être assujettis au Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport.

- D’être assujettis à la l'autorité du signataire du programme et du Centre de règlement des différends sportifs du Canada en ce qui concerne l’administration et l’application du Code de conduite universel.

- Que le signataire du programme et le Centre de règlement des différends sportifs du Canada puissent recueillir, utiliser et divulguer leurs renseignements personnels afin de recevoir, traiter et régler les plaintes recevables déposées contre eux.

- Que la divulgation de certains de leurs renseignements personnels soient divulgués au moyen d’un registre public créé pour soutenir les objectifs du Code de conduite universel. Ces renseignements comprennent le nom complet, le nom des organismes auxquels ils sont affiliés, ainsi que la nature des allégations et de toute conclusion ou mesure disciplinaire imposée à leur encontreNote de bas de page 32.

Processus de traitement des plaintes dans le cadre du programme Sport Sans Abus

Le programme Sport Sans Abus a permis d’administrer et d’appliquer le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport, et ce, conformément aux procédures définies dans les politiques publiées sur le site Internet de Sport Sans Abus.

En bref, le processus de traitement des plaintes du programme Sport Sans Abus peut être résumé ainsi :

- Le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport devait d’abord examiner les plaintes et s’assurer qu’elles relevaient de la compétence du programme Sport Sans Abus.

- Ensuite, le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport procédait à une médiation (si les parties y consentaient) et à une enquête.

- Une fois l’enquête terminée, la plainte était transmise au Directeur des sanctions et résultats. Il déterminait alors s’il y avait eu des violations du Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport, puis imposait les sanctions.

- La décision rendue par le Directeur des sanctions et résultats pouvait être réexaminée par le Tribunal de protection du Centre de règlement des différends sportifs du Canada. Un autre recours était ensuite possible auprès du Tribunal d’appel.

Un résumé détaillé du processus de traitement des plaintes dans le cadre du programme Sport Sans Abus est présenté à l'annexe 7. Un organigramme illustrant le processus des plaintes dans le cadre du programme Sport Sans Abus est également accessible sur le site Web du Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sportNote de bas de page 33.

Évaluations du milieu sportif

Le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport réalisait des évaluations du milieu sportif pour les signataires du programme. Ces évaluations étaient conformes aux « Lignes directrices concernant les évaluations du milieu sportif »Note de bas de page 34.

Ces évaluations visaient à identifier et à traiter les enjeux systémiques liés au Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport. L’objectif principal était d’améliorer les milieux sportifs au bénéfice des participants actuels et futursNote de bas de page 35.

Les évaluations du milieu sportif identifiaient des problèmes systémiques et des solutions pour y remédier. Ces évaluations visaient à comprendre les problèmes et leurs causes profondes, puis à explorer les différentes solutions. Chaque évaluation était rendue publique et publiée dans un rapport du Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport.

Les rapports des évaluations du milieu sportif étaient complets et comprenaient, entre autres, les éléments suivants:

- Une analyse des informations recueillies et des préoccupations soulevées à propos du Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport.

- L’identification de tout enjeu de nature systémique ou tout autre enjeu.

- Des recommandations pour résoudre les enjeux identifiés.

- Des recommandations pour améliorer l’expérience des participants actuels et futurs.

- D’autres observations et recommandations qui soutiennent les objectifs de l’évaluationNote de bas de page 36.

Les individus et les organismes sportifs avaient la possibilité de demander une évaluation du milieu sportif s’ils souhaitaient cerner, dans un environnement sportif particulier, des enjeux systémiques liés au Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport.

Le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport pouvait également lancer une évaluation de sa propre initiative s’il prenait connaissance d’allégations concernant des enjeux systémiques liés au Code de conduite universel dans un environnement sportif spécifiqueNote de bas de page 37.

Le processus d’évaluation du milieu sportif comprenait généralement les étapes suivantes :

- Une évaluation du milieu sportif était soit demandée au Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport ou lancée de sa propre initiative.

- Dans le cas où une demande était acceptée, la portée de l’évaluation, y compris ses objectifs et son calendrier, était définie.

- Un évaluateur indépendant ou une équipe d’évaluation procédait ensuite à l’évaluation et rédigeait un rapport.

- Le rapport achevé était communiqué à l’organisme sportif concerné et publié sur le site Web du Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport.

- Enfin, le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport supervisait la mise en œuvre des recommandations par l’organisme sportif concerné et publiait un rapport de suivi sur son site Web. Ce rapport de suivi devait être publié au plus tard un an après la publication du rapport d’évaluationNote de bas de page 38.

Le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport tenait également à jour son index des évaluations du milieu sportif. Cet index fournissait des informations sur les évaluations que le Bureau avait entreprises. Au fur et à mesure que les évaluations avançaient, selon le processus d’évaluation du milieu sportif, des mises à jour générales étaient publiées dans l’indexNote de bas de page 39.

Approche tenant compte des traumatismes

Le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport s’est engagé à administrer le programme Sport Sans Abus en tenant compte des traumatismesNote de bas de page 40.

Selon le Bureau, un processus tenant compte des traumatismes « [reflète] une compréhension de l’impact des traumatismes sur les personnes sur le plan psychologique, émotionnel et physique, et [vise] à prévenir un nouveau traumatisme grâce à des pratiques sécuritaires et respectueuses »Note de bas de page 41. De tels processus ont également été décrits comme étant « empathiques, efficaces et [offr[a]nt] justice, respect et équité à toutes les parties concernées » Note de bas de page 42.

Dans ce contexte, le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport a mis en place le Programme d’aide juridique Sport Sans Abus. Ce programme permettrait aux personnes admissibles qu’elles soient plaignantes ou qu’elles fassent l’objet d’une plainte, de bénéficier d’un accès gratuit et confidentiel à des avocats spécialisésNote de bas de page 43. Ceux-ci pouvaient leur fournir des conseils à chaque étape du processus de traitement des plaintes, de la réception jusqu‘à l’appel final. Ils pouvaient également offrir leur aide pour la première étape du processus d’évaluation du milieu sportif.

Le Programme canadien de sport sécuritaire : création, mise en œuvre et fonctionnement

Le 2 mai 2024, le gouvernement du Canada a annoncé que le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport cesserait d’administrer le programme Sport Sans AbusNote de bas de page 44. C’est alors le Centre canadien pour l’éthique dans le sport qui assumerait la responsabilité du mécanisme indépendant chargé de mettre en œuvre le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport.

La raison invoquée pour ce changement était la préservation de l’indépendance du programme et du Centre de règlement des différends sportifs du Canada, qui hébergeait le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sportNote de bas de page 45.

À cet égard, c’est le 1er avril 2025 que le Centre canadien pour l’éthique dans le sport a commencé à administrer le Code de conduite universel dans le cadre du Programme canadien de sport sécuritaire. Par conséquent, le 1er août 2025, après une période de transition, le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport a cessé de gérer le programme Sport Sans Abus.

Cette section commence par une description du mandat et de la structure du Centre canadien pour l’éthique dans le sport. Nous expliquons ensuite la transition du programme Sport Sans Abus vers le Programme canadien de sport sécuritaire, ainsi que les changements apportés au Centre afin qu’il puisse prendre en charge l’administration du Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport. Nous poursuivons avec une description de la portée du Programme canadien de sport sécuritaire et de son processus de signalement.

Un tableau comparatif des principales caractéristiques du programme Sport Sans Abus et du Programme canadien de sport sécuritaire est présenté à l'annexe 8.

Rôle et structure du Centre canadien pour l’éthique dans le sport

Rôle

Le Centre canadien pour l’éthique dans le sport (ou « CCES ») est un organisme national de services multisports indépendant constitué en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratifNote de bas de page 46. Son mandat est d’« adopter une approche collaborative pour adresser les comportements contraires à l’éthique et promouvoir une approche axée sur des valeurs, de sorte que tous vivent une expérience sportive positive »Note de bas de page 47.

Depuis le 1er avril 2025, le Centre est responsable du Programme canadien de sport sécuritaire. Dans le cadre de ce programme, le Centre administre et applique de manière indépendante le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport auprès des organismes nationaux de sport et de services multisports financés par le gouvernement fédéralNote de bas de page 48.

En plus du sport sécuritaire, les domaines d’activité du Centre canadien pour l’éthique dans le sport sont la lutte contre le dopage et la manipulation de compétitions. En ce qui concerne la lutte contre le dopage, le Centre est chargé de lutter contre l’usage de « substances interdites et de méthodes interdites » par la dissuasion et la détection. Cet objectif est poursuivi dans le cadre du Programme canadien antidopageNote de bas de page 49, une initiative nationale visant « à prévenir, à dissuader et à détecter le dopage dans le sport » Note de bas de page 50.

En ce qui concerne la manipulation de compétitions, le rôle principal du Centre canadien pour l’éthique dans le sport est d’éduquer le public et de défendre l’intégrité du sportNote de bas de page 51.

Gouvernance et structure organisationnelle

Le Centre canadien pour l’éthique dans le sport est dirigé par un conseil d’administration totalement indépendant. Ce conseil est composé de douze personnalités éminentes issues de divers domaines, dont le sport canadien et international, la médecine, le milieu universitaire, les affaires, le droit, l’éthique et l’administrationNote de bas de page 52.

Les membres du conseil d’administration sont sélectionnés et élus par les membres du conseil d’administration qui sont déjà en posteNote de bas de page 53. Ils sont sélectionnés en fonction de leurs compétences, de leur expérience et de leur expertise, plutôt qu’en fonction de leur affiliation à des organismes sportifs spécifiques. Cela assure une administration diversifiée et compétente. Ces personnes offrent bénévolement leur temps et leur expertise pour soutenir la mission du CentreNote de bas de page 54.

Les membres du conseil d’administration du Centre canadien pour l’éthique dans le sport en sont également les membresNote de bas de page 55. Le Centre compte actuellement 12 administrateursNote de bas de page 56. Conformément au règlement administratif du Centre, l’un de ces membres doit être un athlète d’élite à la retraiteNote de bas de page 57.

Les responsabilités du conseil d’administration comprennent la supervision stratégique, la gestion des finances, l’élaboration de politiques et la conformité aux normes internationales et nationales. Le Centre canadien pour l’éthique dans le sport dispose aussi d’une série de groupes de travail et de comités qui se concentrent sur des aspects précis de l’administration, comme les finances, la gestion des risques et l’éthiqueNote de bas de page 58.

Le Centre fonctionne selon un plan stratégique pluriannuel qui oriente ses priorités et ses objectifs. Le dernier plan a été publié en 2022. Puisque le Centre assume désormais la responsabilité d’administrer le Programme canadien de sport sécuritaire, il travaille actuellement à l’élaboration d’un nouveau plan stratégiqueNote de bas de page 59.

Le président et directeur général, nommé par le conseil d’administration, est responsable de la mise en œuvre des plans stratégiques et des politiques de l’organisationNote de bas de page 60. Les directeurs généraux, qui relèvent du président et directeur général, dirigent les services axés sur différents aspects du travail du Centre.

Annonce de la transition du programme Sport Sans Abus vers le Programme canadien de sport sécuritaire

Le 2 mai 2024, la ministre du Sport et de l’Activité physique du Canada a annoncé que le Centre canadien pour l’éthique dans le sport administrerait le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport à partir du 1er avril 2025Note de bas de page 61.

Le Centre canadien pour l’éthique dans le sport a été choisi pour administrer le Programme canadien de sport sécuritaire et son mécanisme de plainte, et ce, afin de préserver l’indépendance du programme et du Centre de règlement des différends sportifs du Canada (qui hébergeait le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport)Note de bas de page 62.

Pendant la première phase de la transition, soit du 1er février 2025 au 31 mars 2025, le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport a continué d’accepter les plaintes de maltraitance dans le cadre du programme Sport Sans Abus, mais n’a ouvert aucune nouvelle enquête. Ces plaintes ont été examinées et des mesures provisoires ont été prises lorsque nécessaire. Les plaintes ne nécessitant aucune action immédiate ont été mises en attente jusqu’au 1er avril 2025.

Le 1er avril 2025, le Programme canadien de sport sécuritaire a été lancé et le Centre canadien pour l’éthique dans le sport a commencé à traiter les signalements de maltraitance et à offrir des services de soutien. À ce moment, le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport a cessé d’accepter de nouvelles plaintes, bien qu’il ait eu la possibilité de finaliser les dossiers reçus avant le 1er février 2025Note de bas de page 63. Les plaintes qui avaient été mises en attente pendant la période de transition ont été transmises au Centre canadien pour l’éthique dans le sport, sous réserve que les parties y consentent et que les plaintes répondent aux critères du nouveau Programme canadien de sport sécuritaire.

Le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport a fermé ses portes le 1er août 2025. Si des dossiers qu’il traitait n’étaient pas résolus à cette date, les parties étaient informées que leur dossier ne pouvait être résolu dans le cadre du programme Sport Sans Abus. Avec le consentement des parties, ces dossiers ont été transférés au Centre canadien pour l’éthique dans le sport, qui a déterminé leur admissibilité au Programme canadien de sport sécuritaire.

Changements apportés au Centre canadien pour l’éthique dans le sport afin de prendre en charge l’administration du Code de conduite universel

Afin de se préparer à remplir son nouveau rôle en matière de sport sécuritaire, le Centre canadien pour l’éthique dans le sport a modifié sa gouvernance, sa structure organisationnelle et son orientation stratégique.

En ce qui concerne la gouvernance, le Centre a ajouté deux nouveaux membres à son conseil d’administration. Ces personnes possèdent une expertise dans des domaines clés du sport sécuritaire et de l’administration du Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sportNote de bas de page 64.

Le 31 janvier 2025, le conseil d’administration a également approuvé la Résolution sur l’indépendance, formalisant ainsi l'indépendance du Centre par rapport aux personnes et aux organismes qu’il encadreNote de bas de page 65. Les principes clés de cette résolution sont les suivants :

- Bien qu’il collabore avec de nombreux organismes nationaux de sport, le Centre canadien pour l’éthique dans le sport insiste sur le fait que ces organismes n’ont strictement aucun pouvoir de décision ni d’influence sur ses politiques.

- Le Centre ne cautionne, ne certifie, ni ne parraine aucun organisme sportif ou les participants.

- Le gouvernement du Canada n’est pas impliqué dans la sélection ou l’élection des membres du conseil d’administration du Centre et n’a aucun pouvoir sur la façon dont celui-ci met en œuvre le Programme canadien antidopage, le Programme canadien de sport sécuritaire et le Programme canadien pour la prévention de la manipulation de compétitions.

- Les membres du conseil d’administration doivent se conformer à une politique en matière de conflits d’intérêts. Ils sont sélectionnés et élus par les membres du conseil d’administration qui sont déjà en poste.

En ce qui concerne les changements apportés à sa structure organisationnelle, le Centre canadien pour l’éthique dans le sport a également accueilli une nouvelle personne à la direction générale, Sport sécuritaire. Cette personne est chargée de superviser l’administration du Programme canadien de sport sécuritaire. Il a été annoncé publiquement que l’organisation avait recruté une équipe ayant une expérience en matière de maltraitance et une expérience de travail de première ligne au sein d’un mécanisme de signalement Note de bas de page 66.

En ce qui concerne sa programmation, le Centre canadien pour l’éthique dans le sport a revu sa stratégie organisationnelle afin de se concentrer sur les enjeux d’intégrité liés au sport sécuritaire, la lutte contre le dopage et la manipulation de compétitionsNote de bas de page 67. Comme mentionné précédemment, le Centre a également mis fin à son implication avec la marque Sport pur, invoquant la nécessité de se concentrer sur son mandat de régulateur indépendant pour l’intégrité dans le sportNote de bas de page 68.

À cet égard, nous avons été informés que le Centre a engagé un dialogue avec les personnes victimes ou survivantes, les athlètes et l’ensemble de la communauté sportive lorsqu’il a été désigné comme le nouvel administrateur national du sport sécuritaire. Ces échanges ont révélé une perception de partialité ou de conflit d’intérêts liée au fait que le Centre était à la fois responsable du programme Sport pur et de l’administration des signalements relatifs au sport sécuritaire.

Compétence du Centre canadien pour l’éthique dans le sport et portée du Programme canadien de sport sécuritaire

Comme abordé au chapitre 5, pour recevoir un financement de Sport Canada par l'entremise du Programme de soutien au sport, les organismes nationaux de sport, les organismes nationaux de services multisports ainsi que les centres et instituts canadiens de sport doivent respecter certaines conditions obligatoires. Ces conditions, qui sont incluses dans l'accord de financement de chaque organisme sportif, prévoient notamment l'adoption du Programme canadien de sport sécuritaireNote de bas de page 69.

Par l’intermédiaire du Programme canadien de sport sécuritaire, le Centre canadien pour l’éthique dans le sport administre et applique de manière indépendante le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sportNote de bas de page 70. Pour ce faire, il reçoit les signalements de comportements prohibés et y répondNote de bas de page 71.

Le pouvoir du Centre canadien pour l’éthique dans le sport d’administrer le Programme canadien de sport sécuritaire est fondé sur un contrat, tout comme l’était antérieurement le pouvoir du Centre de règlement des différends sportifs du Canada d’administrer le programme Sport sans abus.

Plus précisément, ce programme s’applique aux organismes sportifs qui y adhèrent au moyen d’une entente appelée « contrat d’adoption »Note de bas de page 72. Le programme est réservé aux organismes nationaux de sport, aux organismes nationaux de services multisports ainsi qu’aux centres et instituts canadiens de sport qui reçoivent un financement de Sport CanadaNote de bas de page 73. Selon le cadre actuel du programme, les organismes provinciaux et territoriaux de sport ne peuvent pas décider de l’adopter volontairement.

La liste des organismes sportifs qui ont adopté le Programme canadien de sport sécuritaire est présentée à l’annexe 9.

Il est important de noter que le Centre canadien pour l’éthique dans le sport adopte une approche par étape pour mettre en œuvre le Programme canadien de sport sécuritaire. Le Centre prévoit d’élargir la portée et l’étendue du programme au fur et à mesure qu’il gagnera en expérience et stabilisera son financement.

Le Programme canadien de sport sécuritaire s’applique aux participants de niveau national au sein des organismes qui adoptent le programme. La liste des personnes appartenant à cette catégorie figure à l’article 3.1 des Règlements du Programme canadien de sport sécuritaire. Il s’agit des personnes suivantes :

- Les membres des conseils d’administration et du personnel des organismes de sport de niveau national qui sont financés par le gouvernement fédéral et qui ont adhéré au Programme canadien de sport sécuritaire (appelés les « organismes de sport »).

- Tout athlète qui bénéficie d’un financement du Programme d’aide aux athlètes, qui fait partie du programme de l’équipe nationale d’un organisme de sport ou qui fait autrement partie du groupe national d’athlètes d’un organisme de sport.

- Tout membre du personnel d’encadrement des athlètes relevant de l’autorité d’un organisme de sport et qui participe directement ou offre des services au programme de l’équipe nationale de cet organisme. Cela comprend les entraîneurs, les formateurs, les agents, le personnel de l’équipe et le personnel médical et paramédical.

- Toute autre personne qui concourt, participe ou s’implique autrement dans un sport sous l’autorité d’un organisme de sport qui a adopté le Programme canadien de sport sécuritaire et a été autorisé par le Centre canadien pour l’éthique dans le sport à la considérer comme « participant » aux termes du Programme canadien de sport sécuritaire.

- Tout officiel, juge, ou arbitre canadien qui est accrédité par un organisme de sport, tel que désigné par chaque organisme de sport et autorisé par le Centre canadien pour l’éthique dans le sport, et participe à une compétition internationale ou nationale tenue sous l’autorité d’un organisme national de sport ou régie par les règles d’un tel organismeNote de bas de page 74.

De plus, les organismes qui adoptent le programme peuvent désigner certains évènements au niveau national où tous les participants sont assujettis au Programme canadien de sport sécuritaire et au Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport. Dans ce cas, le Programme canadien de sport sécuritaire s’applique uniquement pour la durée où l’individu participe à l’évènement désigné.

La situation ci-dessus est décrite en détail à l’article 3.2 des Règlements du Programme canadien de sport sécuritaire. Ainsi, il est prévu que les Règlements peuvent s’appliquer à d’autres personnes (qui ne sont pas déjà identifiées comme participants en vertu de l’article 3.1) lorsqu’elles participent à certains évènements reconnus par chaque organisme de sport. Dans ces cas, pour être autorisées à participer, ces personnes doivent accepter ou autrement consentir, dans le cadre de la procédure d’inscription à l’évènement, à l’application du Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport et du Programme canadien de sport sécuritaire.

Les Règlements du Programme canadien de sport sécuritaire prévoient spécifiquement que les personnes impliquées dans les organismes qui ont adopté le programme ou celles qui participent à un évènement spécifique doivent signer un formulaire de consentement. Notons également que dans le cadre du Programme canadien de sport sécuritaire, les participants sont tenus de suivre le module d’apprentissage en ligne sur le sport sécuritaire, offert par le Centre canadien pour l’éthique dans le sport, avant de signer le formulaire de consentementNote de bas de page 75.

Processus de signalement dans le cadre du Programme canadien de sport sécuritaire

Le processus de signalement du Programme canadien de sport sécuritaire est défini dans ses RèglementsNote de bas de page 76. Les Règlements donnent au Centre canadien pour l’éthique dans le sport le pouvoir de déterminer si un participant a eu un comportement qui est contraire aux Règlements du Programme ou qui est prohibé en vertu du Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport. Lorsqu’une telle décision est prise, le Centre peut imposer des sanctions conformément au cadre établi dans le Code de conduite universel.

Les Règlements du Programme couvrent toutes les étapes du processus de signalement, de la réception d’un signalement de comportement prohibé jusqu’à l’enquête, en passant par la détermination du bien-fondé du signalement et la révision ou l’appel d’une décision prise par le Centre canadien pour l’éthique dans le sport.

Le processus de signalement dans le cadre du Programme canadien de sport sécuritaire se déroule comme suit :

- Le Centre canadien pour l’éthique dans le sport est chargé de recevoir les signalements de comportements allégués qui sont prohibés par le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sportNote de bas de page 77.

- Toute personne ou tout organisme sportif peut signaler un comportement prohibé (c’est-à-dire faire un « signalement ») sur la plateforme de signalement du Centre canadien pour l’éthique dans le sport, accessible en ligne ou par téléphoneNote de bas de page 78.

- À tout moment après avoir reçu un signalement, le Centre a le pouvoir d’imposer des mesures provisoiresNote de bas de page 79. Ces mesures peuvent consister, par exemple, à modifier des horaires ou des lieux d’entraînement, ou à déplacer des individus pour éviter des contacts.

- Le Centre envoie un avis écrit (un « avis de signalement ») à la personne intimée, l’informant qu’un signalement a été fait à son endroit. Le Centre avisera également l’organisme de sport concerné du signalementNote de bas de page 80.

- Dans les 30 jours suivant la remise de l’avis de signalement à la personne intimée, le Centre entame une ou plusieurs méthodes de résolution prévues à l’article 13 des Règlements du Programme canadien de sport sécuritaire. Ces méthodes comprennent des avis de préoccupation, une résolution corrective, l’acceptation de la violation et de la sanction, une médiation réalisée par le Centre de règlement des différends sportifs du Canada et une résolution officielleNote de bas de page 81.

- À tout moment après avoir pris connaissance du rapport, le Centre canadien pour l’éthique dans le sport nomme une personne chargée de l’enquête sur le comportement signaléNote de bas de page 82.

- La personne chargée de l’enquête remet un rapport d’enquête au Centre. Ce rapport résume les preuves pertinentes et les conclusions sur les faits et la crédibilité des preuves relevés durant l’enquête, de même que les motifs à l’appui de ces conclusionsNote de bas de page 83.

- Le Centre fournit une copie du rapport d’enquête à la personne qui a fait le signalement et/ou à la personne touchée, de même qu’à la personne intimée. Toutes les parties disposent d’un délai de 10 jours à compter de la date de réception du rapport pour présenter des observations écrites au CentreNote de bas de page 84.

- Après avoir reçu toutes les observations écrites, le Centre détermine si une infraction a été commiseNote de bas de page 85. Si c’est le cas, le Centre impose les sanctions appropriéesNote de bas de page 86.

- Le Centre impose des sanctions aux personnes intimées, conformément à l’article 15 des Règlements du Programme canadien de sport sécuritaire. Cette disposition prévoit que les sanctions doivent être conformes à celles énoncées dans le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sportNote de bas de page 87.

- Le Centre avise de sa décision la personne qui a fait le signalement et/ou la personne touchée, de même que la personne intimée et le ou les organismes sportifs concernés. Cet avis, appelé « avis de décision », comprend les motifs qui appuient la décision.

- Certaines décisions du Centre canadien pour l’éthique dans le sport peuvent faire l’objet d’une révision par le Tribunal de protection, une division spécialisée du Centre de règlement des différends sportifs du CanadaNote de bas de page 88.

- S’ils participent à l’audience de révision devant le Tribunal de protection, la personne intimée, la personne qui a fait le signalement et/ou la personne touchée, ainsi que le Centre canadien pour l’éthique dans le sport, peuvent faire appel d’une décision du Tribunal de protection relative à une sanction. Cet appel serait porté devant le Tribunal d’appel du Centre de règlement des différends sportifs du CanadaNote de bas de page 89.

Enfin, en vertu des Règlements du Programme canadien de sport sécuritaire, les organismes de sport sont responsables de l’application des sanctions. Ces sanctions sont imposées par le Centre canadien pour l’éthique dans le sport ou par le Centre de règlement des différends sportifs du Canada, s’il s’agit de la révision ou l’appel d’une décisionNote de bas de page 90.

Un organigramme illustrant le processus de signalement suivi dans le cadre du Programme canadien de sport sécuritaire est présenté sur le site Web du Centre canadien pour l’éthique dans le sportNote de bas de page 91.

Évaluations du milieu sportif

Les Règlements du Programme canadien de sport sécuritaire prévoient des évaluations du milieu sportifNote de bas de page 92. Bien qu’il soit possible que le Centre canadien pour l’éthique dans le sport offre éventuellement ce service, nous comprenons que ce n’est pas le cas pour le moment.

Approche tenant compte des traumatismes

Le Centre canadien pour l’éthique dans le sport s’engage à administrer le Programme canadien de sport sécuritaire de manière à tenir compte des traumatismes. Cet engagement est explicitement énoncé dans les Règlements du Programme canadien de sport sécuritaire Note de bas de page 93.

Le Centre définit les pratiques sensibles aux traumatismes comme un « cadre axé sur les forces et tourné vers la personne […] [qui] repose sur une compréhension de l’impact des traumatismes sur la personne et une sensibilité à cet égard » Note de bas de page 94. Ces pratiques « [mettent] l’accent sur la sécurité physique, psychologique et émotionnelle de toutes les personnes qui interagissent avec le programme ou qui y travaillent »Note de bas de page 95.

À cet égard, des services de soutien sont offerts par le Centre canadien pour l’éthique dans le sport. Une équipe de soutien peut, par exemple, répondre à des questions sur le Programme canadien de sport sécuritaire et donner des renseignements sur le processus de signalementNote de bas de page 96.

Par ailleurs, le Centre canadien pour l’éthique dans le sport semble avoir engagé le Centre canadien de la santé mentale et du sport pour fournir des services de santé mentale aux personnes qui adhèrent au programmeNote de bas de page 97.

Toutefois, selon son site Web, le Centre canadien pour l’éthique dans le sport n’offre actuellement pas d’aide juridique. Le site Web indique que Sport Canada est en train d’étudier différentes options pour offrir des services d’aide juridique aux personnes impliquées dans le processus de signalement du Programme canadien de sport sécuritaireNote de bas de page 98.

Perspectives des participants sur le programme Sport Sans Abus et le Programme canadien de sport sécuritaire

Avant d’examiner les perspectives des participants, la Commission tient à rappeler que le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport et le programme Sport Sans Abus ont été créés et devaient être pleinement opérationnels dans un délai extrêmement court. Nous comprenons que ce calendrier très serré était nécessaire en raison du besoin urgent qu’un mécanisme de plainte indépendant soit mis sur pied dans un contexte de crise liée au sport sécuritaire.

Plusieurs personnes nous ont informés qu’à moins d’un mois du lancement officiel du programme Sport Sans Abus, aucune politique ni procédure n’avait encore été mise en place. La révision du Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport n’avait alors pas été finalisée, et le programme manquait d’installations et de financement. Dans l’ensemble, plusieurs participants ont comparé le déploiement du programme Sport Sans Abus au fait de « construire un avion en plein vol ».

Moins de 3 mois après sa création, le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport a démarré ses activités. Il a dû assumer son vaste mandat, qui comprenait la réception de plaintes d’infraction au Code de conduite universel, le lancement d’évaluations du milieu sportif et l'offre de formations, d’outils de prévention, de ressources et d’autres services comme de l’aide en santé mentale et de l’aide juridiqueNote de bas de page 99.

La Commission reconnaît que la création du Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport et du Programme Sport Sans Abus, en si peu de temps et, avec un soutien insuffisant, a nécessité des efforts herculéens.

Il est également important de noter que McLaren Global Sport Solutions Inc., dans son rapport intitulé « Viser haut : Approches indépendantes pour l’administration du Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport au Canada », a recommandé l’introduction par étapes d’un mécanisme de plainte sur une période de trois ansNote de bas de page 100. Selon cette recommandation, entre autres éléments, le mécanisme de plainte aurait progressivement intégré les organismes sportifs, en commençant par 12 organismes nationaux de sport et 2 fédérations provinciales d‘organismes sportifs, comme Sport Manitoba et Sask Sport. D’autres organismes auraient été ajoutés au cours des années suivant le programme piloteNote de bas de page 101.

La création d’un mécanisme de plainte d’une telle ampleur justifiait la recommandation d’une approche par étape. Sans une planification adéquate, le mécanisme pourrait être submergé, ce qui conduirait à « un manque de confiance, à de l’insatisfaction et à une mauvaise adoption [du mécanisme indépendant de traitement des plaintes] »Note de bas de page 102. Selon les auteurs du rapport, une approche par étape permettrait d’éviter ce résultat.

Avec le recul, le fait d’avoir exigé du Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport qu'il se déploie de manière complète dans un délai aussi court, sans mise en œuvre progressive du programme, a probablement contribué à ses faiblesses. Il faut donc tenir compte de ce qui précède en lisant les perspectives des participants que nous partageons ci-dessous.

Compétence limitée du programme Sport Sans Abus

Nous avons été informés que, lors de son lancement initial, le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport avait été présenté au public comme étant la solution à la crise relative au sport sécuritaire. Toutefois, on nous a signalé qu’en pratique, et de manière très constante, le Bureau n’était pas habilité à apporter son aide dans la plupart des cas en raison de sa compétence limitée. Le faible taux d’acceptation des plaintes illustre bien cette limitation.

Par exemple, au cours de sa première année de fonctionnement, le Bureau a reçu 193 plaintes, mais seules 66 ont été jugées recevables (ce qui représente un taux d’acceptation d’environ 34 %)Note de bas de page 103.

Nous avons appris que l’incapacité du Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport à traiter les plaintes en raison de sa compétence limitée était particulièrement frustrante pour les personnes victimes ou survivantes et les parents. Plusieurs nous ont raconté d’innombrables histoires de personnes qui se sont vu refuser le dépôt d’une plainte, parfois sans autre explication que le fait que le Bureau n’avait pas compétence.

Toutefois, il est important de comprendre que le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport n’avait pas été conçu pour avoir une compétence aussi limitée. Nous avons été informés que le Bureau pouvait en théorie traiter des plaintes à tous les niveaux du sport, même à celui des clubs.

À ce sujet, on nous a dit que le volley-ball était le seul sport où le programme Sport Sans Abus était appliqué à tous les niveaux du sport, y compris dans les clubs. Cela s’expliquerait par les relations étroites et harmonisées entre Volleyball Canada, les organismes provinciaux et territoriaux de sport membres et les clubs locaux. Ils ont pu ainsi élaborer un ensemble de politiques pancanadiennes qui s’appliquent uniformément à Volleyball Canada et à ses homologues provinciaux et territoriaux. Nous avons également été informés que cela leur avait permis de mettre en place une structure dans laquelle les personnes doivent être membres de Volleyball Canada pour être membres d’un organisme provincial ou territorial de sport, et vice versa.

En fait, le premier facteur limitant la compétence du programme Sport Sans Abus était précisément le fait que la plupart des organismes sportifs provinciaux et territoriaux n’y ont jamais adhéré. Lorsqu’on leur a demandé pourquoi, la plupart des organismes de sport nous ont répondu que le programme était trop cher à cause de son modèle de coût par service. Ils estimaient qu’il était plus abordable de faire appel à un tiers indépendant. Ils ont également indiqué que l’obligation d’obtenir le consentement explicite de tous leurs participants serait trop compliquée à gérer, soulignant qu’ils ne disposaient ni du temps, ni des ressources, ni de la capacité nécessaire pour satisfaire à cette exigence.

On a aussi attiré notre attention sur le fait que les organismes nationaux de sport estimaient que les formulaires de consentement étaient trop généraux et que, dans certains cas, des entraîneurs ont dû être remerciés parce qu’ils refusaient de signer le formulaire de consentement.

Le deuxième enjeu lié à la compétence du programme Sport Sans Abus était que les participants devaient consentir à être liés par le programme. En l’absence d’un tel consentement, nous comprenons que le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport était tenu de rejeter la plainte. De nombreuses plaintes ont ainsi été rejetées parce que la personne intimée n’avait pas consenti au programme.

On nous a également dit que les participants pour chaque signataire du programme devaient être désignés par le signataire lui-même, et que par conséquent, le nombre de participants pour chaque signataire était relativement limité.

Préoccupations générales concernant le processus de traitement des plaintes du programme Sport Sans Abus

Nous avons entendu plusieurs frustrations au sujet du processus de traitement des plaintes du programme Sport Sans Abus. Plus précisément, on nous a parlé de frustrations concernant la clarté, le respect des délais, la transparence, l’équité du processus ainsi que le manque de soutien pour aider les parties pendant le processus. Ces facteurs ont entraîné une perte de confiance dans le processus.

Clarté

Des personnes plaignantes, des personnes intimées et des organismes et administrateurs sportifs nous ont répété à maintes reprises que le processus de traitement des plaintes était trop compliqué, embrouillé, confus et obscure. Les participants nous ont dit que les politiques qui détaillent le processus de traitement des plaintes étaient difficiles à comprendre parce qu’elles étaient rédigées dans un langage juridique complexe. Les participants ont indiqué à de nombreuses reprises qu’ils ne comprenaient pas les étapes à suivre et ce qui se passerait ensuite. Ils ne savaient pas comment s’orienter dans le système et nous ont dit qu’il n’y avait aucun soutien à leur disposition pour les aider.

De nombreuses personnes ont cité l’absence d’étapes claires pour signaler les cas de maltraitance pour démontrer le manque général de clarté du processus de traitement des plaintes. Il n’y avait aucune indication claire sur la façon de déposer une plainte auprès du Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport. Nous avons également appris que le système de dépôt de plainte en ligne était difficile à utiliser et que les formulaires de dépôt de plainte prêtaient à confusion.

Respect des délais

Nous avons entendu de nombreuses préoccupations au sujet de la durée excessive du processus de traitement des plaintes. Le processus a souvent été décrit comme étant sans fin, en particulier lorsque les décisions étaient portées en appel devant le Centre de règlement des différends sportifs du Canada. À plusieurs reprises, on nous a informés que la résolution des plaintes pouvait prendre plusieurs mois, voire plusieurs années.

Des participants nous ont fait part de retards à chaque étape du processus, notant que des prolongations étaient fréquemment accordées, souvent sans raison valable. Ces retards ont également été mal communiqués aux parties concernées. Cela leur a donné l’impression que les délais n’étaient pas respectés, ce qui a ébranlé leur confiance dans le système. Dans certains cas, le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport n’a fourni aucun calendrier aux parties.

Transparence et communication

Des participants nous ont souvent fait part d’un manque de communication entre le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport et toutes les parties intéressées. Nous avons appris que ce manque de communication augmentait la confusion et créait un sentiment d’impuissance chez les personnes qui essayaient de s’orienter dans le processus de traitement des plaintes.

Des personnes plaignantes et des personnes intimées nous ont dit qu’elles recevaient rarement des renseignements à jour sur l’évolution de leur dossier. Des participants ont expliqué qu’elles ne savaient pas quelles mesures étaient prises pour remédier à leur situation, ni même si des progrès étaient réalisés. Elles ont noté que ce manque de communication, en particulier lorsque les dossiers demeuraient non résolus pendant de longues périodes, ajoutait un stress important et de l’incertitude à une situation déjà difficile.

Certains organismes nationaux de sport ont également exprimé leur mécontentement quant à la transparence du processus, expliquant qu’ils ignoraient parfois qu’une plainte avait été déposée contre l’un de leurs membres. Le manque de communication signifiait qu’ils n'avaient aucune visibilité une fois la plainte déposée. Souvent, ils ne connaissaient pas la nature ou la gravité des allégations formulées à l’encontre de leurs membres.

La Commission a été informée que cela posait problème, par exemple, lors de la nomination d’un nouvel entraîneur d’une équipe nationale. Les organismes nationaux de sport ont expliqué que dans ces circonstances, ils doivent accepter la responsabilité et le risque de nommer (ou de ne pas nommer) une personne contre laquelle une plainte a été déposée, sans avoir suffisamment d’informations sur le dossier.

Procédures justes et équitables

Le sentiment partagé par l’ensemble des participants était que le processus doit être juste et équitable sur le plan procédural, et ce, pour toutes les parties concernées. À cet égard, nous avons appris que le programme Sport Sans Abus n’offrait pas certaines garanties procédurales, en particulier en ce qui concerne les personnes intimées contre qui les plaintes sont déposées.

Des participants nous ont dit que des preuves habituellement irrecevables devant les tribunaux étaient admises dans le processus de traitement des plaintes et que les règles de preuve n’étaient pas appliquées de manière cohérente. D’autres ont souligné que les décisions étaient prises sans transparence et que des éléments de preuve étaient parfois exclus de l’enquête et des rapports finaux sans explication adéquate.

Des inquiétudes ont également été exprimées quant au fait que les personnes intimées n’ont pas toujours le droit de répondre aux allégations de maltraitance ou ne disposent pas d’informations suffisantes pour le faire de manière efficace. Par exemple, des personnes intimées ont déclaré que des mesures provisoires leur avaient été imposées sans qu’on leur ait donné la possibilité de présenter des observations. Nous avons été informés que les observations écrites n’étaient pas toujours prises en compte pour imposer des mesures provisoires. Dans certains cas, les personnes intimées n’avaient même pas eu connaissance de la plainte au moment où les mesures provisoires ont été imposées.

Certaines parties intimées ont également indiqué qu'elles se sentaient traitées comme si elles étaient « coupables » avant même qu’une décision officielle ne soit prise. De même, nous avons entendu des histoires de plaintes toujours en cours qui ont été communiquées aux médias, ce qui a conduit le public à juger la personne intimée avant la fin du processus.

Notons qu’il existe des règles de confidentialité qui régissent le processus de traitement des plaintes et qui empêchent la divulgation de dossiers en cours. Toutefois, des participants ont indiqué que de nombreuses personnes plaignantes violaient ces règles de confidentialité en divulguant les plaintes aux médias. Pourtant, la violation de ces règles n’a eu aucune conséquence. Certaines personnes intimées nous ont dit que leur réputation avait été ruinée même si aucun acte répréhensible n’avait été constaté.

Santé mentale et soutien juridique

La Commission a entendu de nombreux témoignages de personnes plaignantes et de personnes intimées qui ont traversé le processus de traitement des plaintes sans aucun soutien juridique ou de santé mentale. De nombreux participants n'étaient pas au courant des programmes de santé mentale et d’aide juridique offerts par le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport, ou ont souligné qu’il était trop difficile d’accéder à ses ressources.

Les participants nous ont partagé que la liste des avocats de l’aide juridique n’était pas à jour et que de nombreux avocats figurant sur la liste n’étaient pas en mesure de prendre en charge de nouveaux dossiers. Dans ces circonstances, les parties ont été laissées à elles-mêmes pour trouver un avocat et nombre d’entre elles ont traversé le processus de traitement des plaintes sans être représentées. Nous avons appris que le recours à un avocat était trop coûteux et que le nombre d’avocats disposés à entreprendre gratuitement (c’est-à-dire de manière pro bono) des dossiers longs et complexes était limité.

Nous avons été informés qu’un soutien limité était offert en matière de santé mentale lorsque les plaintes étaient traitées par le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport. À cet effet, le Bureau avait conclu un partenariat avec un groupe de psychologues sportifs qui offraient des séances de thérapie.

En plus des services de santé mentale et de soutien juridique, des personnes plaignantes et des personnes intimées ont exprimé le besoin d’être guidées tout au long du processus de traitement des plaintes. Nous avons appris qu’il était important de pouvoir parler à une personne capable de fournir de l’aide et d’expliquer le processus, en particulier une personne formée qui est sensibilisée aux traumatismes. L’importance du contact humain a également été soulignée, par opposition à la seule réception de correspondances numériques concernant les étapes à venir, ce qui a été décrit comme étant impersonnel et froid.

Préoccupations particulières liées aux étapes du processus de traitement des plaintes

Des participants ont fourni des renseignements à la Commission sur des enjeux précis liés au triage des plaintes, au processus d’enquête, à l’application des sanctions à la fin du processus et à la nécessité d’adopter une approche tenant compte des traumatismes. Ces enjeux ont davantage affaibli la crédibilité et l’efficacité du programme Sport Sans Abus.

Triage des plaintes

Bien que la plupart des participants étaient d'accord pour dire qu’une plainte officielle n’est pas toujours appropriée, les avis étaient partagés quant à savoir si les plaintes doivent atteindre un certain seuil avant de faire l’objet d’une procédure officielle. Dans le cadre du programme Sport Sans Abus, les plaintes faisaient l’objet d’une procédure de triage. Toutefois, cela n'était fait que pour déterminer les enjeux liés à la compétence, pour savoir si une plainte était de nature criminelle ou pour savoir si des obligations de signalement étaient déclenchées.

Certains participants ont demandé un meilleur triage ou un meilleur examen des plaintes, suggérant que les plaintes « moins graves » ou « administratives » soient renvoyées à l’organisme national du sport ou à d’autres organismes sportifs pour y être traitées. D’autres ont réclamé de meilleurs mécanismes pour trier les plaintes déposées en représailles (c'est-à-dire déposées contre une personne parce qu'elle a signalé un comportement prohibé potentiel ou parce qu’elle a participé à un processus de plainte). Des participants ont noté qu’en l’absence de seuils établis et d’un système de triage adéquat, le mécanisme de plainte risquait d’être submergé.

À l'inverse, certains participants ont souligné les risques associés au triage des plaintes. Par exemple, bien que certaines plaintes soient de nature plus administrative, comme celles qui concernent le temps de jeu, elles peuvent quand même comporter des éléments de maltraitance. Par ailleurs, un ensemble de plaintes « moins graves » concernant un même organisme sportif peut révéler des problèmes systémiques. Ces problèmes pourraient être ignorés si les plaintes sont triées, car l’examen initial d’une plainte ne révèle pas toujours l’histoire complète.

Processus d’enquête

Nous avons entendu de graves préoccupations concernant le processus d’enquête. De nombreux participants ont noté un manque de réglementation et de supervision des enquêtes, ainsi que l’absence de protocoles standard pour traiter les éléments de preuve. D’autres préoccupations liées au processus d’enquête et aux personnes chargées d’enquête ont été signalées :

- La durée du processus d’enquête (par exemple, des enquêtes qui durent plusieurs mois).

- Des enquêtes incomplètes ou qui présentent des lacunes factuelles (par exemple, lorsque les personnes chargées d’enquêter omettent d’interroger des témoins importants).

- Des personnes chargées d’enquêter qui n’ont pas la formation ou l’expérience requise, en particulier lorsque l’allégation est de nature criminelle, comme les abus sexuels ou les abus sur des enfants.

- Des personnes chargées d’enquêter qui ne comprennent pas l’impact d’une enquête sur des procédures criminelles qui se déroulent en parallèle, ce qui peut compromettre ces procédures.

- Des personnes chargées d’enquêter qui ne protègent pas la confidentialité des enquêtes.

De manière générale, et à des degrés divers, les participants ne faisaient pas confiance aux personnes chargées d’enquêter. Certains estiment que les enquêtes auraient dû être menées par le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport plutôt que d’être confiées à des personnes de l’externe.

Application des sanctions

Des personnes plaignantes nous ont indiqué que l’un des principaux problèmes du programme Sport Sans Abus était que les organismes de sport n’appliquaient pas toujours les sanctions et que le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport n’exerçait aucune supervision pour s’en assurer. Nous avons également appris que les sanctions n’étaient pas communiquées de manière efficace à tous les niveaux de sport (provincial, territorial et communautaire) dans lesquels les personnes sanctionnées étaient impliquées. Lorsque les sanctions étaient communiquées, nous avons été informés que les organismes nationaux de sport n’avaient généralement que très peu de contrôle ou d’influence sur les organismes provinciaux et territoriaux de sport. Cela a entraîné un manque d’imputabilité face aux personnes sanctionnées. Nous avons également appris que les mesures provisoires n’étaient pas systématiquement appliquées par les organismes sportifs.

Processus tenant compte des traumatismes

Beaucoup de participants ont insisté sur le fait que le processus de traitement des plaintes doit tenir compte des traumatismes de toutes les parties. Les personnes victimes ou survivantes, en particulier, nous ont dit qu’elles ne se sentaient pas en sécurité lorsqu’elles signalaient de la maltraitance au Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport. Le processus de traitement des plaintes a été décrit comme étant difficile et traumatisant par de nombreuses personnes, notamment des personnes victimes ou survivantes et des parents. Le processus pourrait également causer du tort aux personnes intimées.

Les personnes victimes ou survivantes ont constaté un manque de protection tout au long du processus de traitement des plaintes. Elles ont déclaré avoir été forcées de revivre leur traumatisme à de multiples reprises puisqu’elles devaient rédiger des mémoires, passer par le processus d’enquête, participer à la médiation et assister à des audiences. Par exemple, bien que le contre-interrogatoire de la personne plaignante soit important pour vérifier les preuves lors de l’audience, les participants ont souligné qu’il devrait y avoir des processus et des procédures en place pour soutenir les personnes plaignantes lors de leur contre-interrogatoire.

Nous avons également appris que le processus de traitement des plaintes ne répondait pas aux besoins particuliers et aux réalités des personnes victimes ou survivantes. En effet, la Commission a entendu des personnes victimes ou survivantes et des témoins qui hésitaient à se manifester et à révéler certains types de maltraitance. Ils craignaient que les personnes en position d'autorité ou celles qui entendraient la plainte ne comprennent pas leur vécu.

Par exemple, dans les cas d’abus raciaux, un obstacle à la divulgation peut être créé si aucune personne racialisée n’est présente pour entendre la plainte. Il a également été noté qu’il n’y avait aucune personne en situation de handicap sur la liste des arbitres et des médiateurs, ce qui affectait la qualité de la prise de décision dans les dossiers impliquant des para-athlètes. Des inquiétudes ont été exprimées quant au fait que, sans expérience vécue ni compréhension approfondie des enjeux liés au handicap, les réalités des para-athlètes étaient souvent négligées ou mal comprises.

Perspectives sur la transition du programme Sport Sans Abus vers le Programme canadien de sport sécuritaire

Étant donné que le Programme canadien de sport sécuritaire n’a été lancé que récemment, nous n’avons pas encore reçu de commentaires substantiels de la part des participants au sujet du nouveau processus. Nous avons toutefois reçu de premières impressions générales sur la transition vers le Programme canadien de sport sécuritaire.

D’un côté, certains participants ont salué cette transition. Ces participants estiment que le Centre canadien pour l’éthique dans le sport, en tant qu’organisme totalement indépendant du Centre de règlement des différends sportifs du Canada, est bien placé pour bâtir la confiance au sein de la communauté sportive. Ils espèrent que le Centre tirera des leçons des difficultés que le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport a rencontrées et que cela permettra d’améliorer le processus de traitement des plaintes. D'un autre côté, certains participants craignent que rien ne change et que les problèmes décrits ci-dessus persistent.

Compétence limitée

Nous avons entendu des préoccupations concernant la compétence limitée du Programme canadien de sport sécuritaire, étant donné que la plupart des cas de maltraitance se produisent en deçà du niveau national du sport. Nous avons été informés que la majorité des appels et des demandes reçus par le Centre canadien pour l’éthique dans le sport au cours du premier mois du programme ne relevaient pas de sa compétence.

Nous notons que dans certains cas, la compétence n’a pas pu être établie parce que la nature de la plainte n’entrait pas dans le champ d’application du Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport. Cela dit, nous avons été informés que le Programme canadien de sport sécuritaire est mis en place progressivement et que le Centre espère l’étendre au-delà du niveau national dans les années à venir.

Toutefois, on nous a avisé que le Centre aura besoin de fonds supplémentaires pour étendre la compétence du Programme canadien de sport sécuritaire. Ce financement pourrait provenir du gouvernement ou d’un modèle de coût par service. À cet égard, il est important de rappeler que l’ancien programme Sport Sans Abus fonctionnait selon un modèle de coût par service et qu’il a rencontré des difficultés importantes pour rallier les organismes sportifs, en partie à cause de son coût prohibitif.

Double responsabilité en matière de lutte contre le dopage et de sport sécuritaire

Nous avons appris l’existence d’une perception parmi les athlètes voulant que la double responsabilité du Centre canadien pour l’éthique dans le sport en matière de lutte contre le dopage et de sport sécuritaire était une source de conflit d’intérêts. Cela s’explique par l’impression que le Centre travaille « contre » les athlètes dans le domaine de la lutte contre le dopage, alors qu’il vise à les soutenir en matière de sport sécuritaire.

Cela dit, de nombreux athlètes semblent avoir une opinion positive du Centre canadien pour l’éthique dans le sport et d’être d’avis qu’il s’efforce de les protéger contre la tricherie et le dopage dans le système sportif.

Évaluations du milieu sportif

Nous comprenons qu’actuellement, le Centre canadien pour l’éthique dans le sport n’effectue pas d’évaluations du milieu sportif. Des participants ont exprimé leur inquiétude à ce sujet, soulignant que les évaluations du milieu sportif sont un outil essentiel pour s’attaquer aux causes profondes des cultures sportives non sécuritaires au sein des organismes.

Cela dit, nous avons été informés que le Centre canadien pour l’éthique dans le sport lançait progressivement le Programme canadien de sport sécuritaire et qu’il souhaitait éventuellement effectuer des évaluations du milieu sportif. Des participants ont noté que le Centre ne peut pas mener de telles évaluations sans recevoir un financement adéquat. Dans l’intervalle, nous comprenons que Sport Canada a assumé la responsabilité d’assurer la continuité de la phase de suivi, telle qu’énoncée dans les Lignes directrices du Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sportNote de bas de page 104 pour les évaluations du milieu sportif en coursNote de bas de page 105.

Pratiques réparatrices

Plusieurs participants ont fait remarquer qu’il n’y avait pas assez de possibilités de s’engager dans des pratiques réparatrices dans le cadre du programme Sport Sans Abus. Ils cherchaient des solutions pour résoudre les conflits en dehors de la procédure de plainte officielle qui implique une enquête et une audience complètes. Il a été suggéré que des principes réparateurs fassent partie du programme Sport Sans Abus.

Mécanismes établis par des tiers indépendants au niveau national

Comme indiqué plus haut dans ce chapitre, la compétence du programme Sport Sans Abus était grandement limitée. Le programme recevait fréquemment des plaintes de maltraitance qui n’étaient pas liées à un signataire du programme ou à ses participants. Le Programme canadien de sport sécuritaire est confronté à des problèmes similaires.

Par exemple, le Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport a reçu 299 plaintes du 1er avril 2023 au 31 mars 2024. Seules 134 plaintes ont été jugées recevablesNote de bas de page 106. Les autres plaintes étaient irrecevables, généralement pour des questions de compétence. Plus précisément :

- Dans 63 % de ces cas, la personne intimée n’était pas un participant au programme Sport Sans Abus.

- Dans 26 % des cas, la plainte n’était pas liée à un enjeu couvert par le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport.

- Dans 8,2 % des cas, l’organisme n’était pas signataire du programmeNote de bas de page 107.

En raison de ces enjeux de compétence, la plupart des organismes nationaux de sport maintiennent d’autres mécanismes de plainte pour traiter les plaintes de maltraitance qui ne relèvent pas de la compétence du Programme canadien de sport sécuritaire. Cela se produit lorsque les participants ne sont pas au niveau national ou lorsque l’organisme sportif n’a pas adopté le programmeNote de bas de page 108. Dans ces cas, la plupart des organismes nationaux de sport s’appuient sur des mécanismes établis par des tiers indépendants.

Mécanismes établis par des tiers indépendants