Guide explicatif de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement : chapitre 5

5. Substances existantes

La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (LCPE 1999) inclut des exigences précises pour l'évaluation et la gestion des substances existantes actuellement commercialisées ou libérées dans l'environnement au Canada. Le ministre de l'Environnement et le ministre de la Santé appliquent conjointement cette partie de la loi.

5.1 Qu'est-ce qu'une substance existante?

Qu'est-ce que la Liste intérieure des substances?

La Liste intérieure des substances vise les substances qui, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, se trouvaient soit commercialisées ou utilisées à des fins de fabrication commerciale au Canada, soit fabriquées ou importées au Canada en quantité d'au moins 100 kg au cours d'une année. On y ajoute régulièrement des substances évaluées en vertu de la Loi et autorisées au Canada. La Liste intérieure des substances contient actuellement quelque 23 500 substances provenant de la liste originale, en plus de 1 954 substances supplémentaires ajoutées à la suite de l'évaluation de nouvelles substances.

Il existe actuellement quelque 23 000 substances pouvant être fabriquées, importées ou utilisées au Canada à des fins commerciales qui n'ont pas été évaluées pour les risques qu'elles présentent à l'environnement et à la santé humaine. Ces substances forment la Liste intérieure des substances. Celles qui ne font pas partie de cette liste sont de nouvelles substances au Canada. Une substance, telle que définie en vertu de la LCPE 1999, consiste en toute matière reconnaissable organique ou inorganique, animée ou inanimée, qui peut être rejetée dans l'environnement du Canada sous la forme d'une substance unique, d'un effluent, d'une émission, d'un déchet ou d'un mélange.

La LCPE 1999 offre plus de procédés permettant d'évaluer si ces substances sont toxiques en vertu de la Loi. Les trois principaux procédés d'évaluation sont :

- la catégorisation et l'évaluation préalable de la Liste intérieure des substances;

- l'évaluation de la Liste prioritaire; et

- l'examen des décisions prises par d'autres instances.

L'information fournie par d'autres programmes, l'industrie ou la recherche scientifique peut entraîner d'autres évaluations.

5.2 Comment évaluer les risques?

5.2.1 Que sont les évaluations des risques?

Les évaluations des risques faites en vertu de la LCPE 1999 tiennent compte des conséquences sur les organismes humains et non-humains ainsi que sur l'environnement physique. Ces évaluations tiennent non seulement compte du danger que représente une substance, mais de l'exposition ou de la probabilité pour une personne, un organisme ou l'environnement d'entrer en contact avec cette substance. L'exposition ou le potentiel d'exposition d'une substance dépend de la quantité émise dans l'environnement et de ce qui en advient. La conclusion de l'évaluation repose sur l'application du principe de prévention et de l'approche du poids de la preuve.

5.2.2 Que sont la catégorisation et l'évaluation préalable?

Qu'est-ce qu'une substance toxique en vertu de la LCPE 1999?

En vertu de la LCPE 1999, la détermination de la toxicité d'une substance dépend de son rejet ou de son rejet éventuel dans l'environnement, de sa concentration subséquente dans le milieu et de sa toxicité intrinsèque. L'article 64 de la LCPE 1999 définit une substance toxique comme une substance qui pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration, ou dans des conditions qui :

- ont ou peuvent avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique;

- mettent ou peuvent mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie;

- constituent ou peuvent constituer un danger pour la vie ou la santé humaines au Canada.

En vertu de la LCPE 1999, les 23 000 substances de la Liste intérieure des substances (LIS) qui n'ont pas fait l'objet d'un avis ou d'une évaluation en tant que substances nouvelles doivent être « catégorisées » au plus tard le 13 septembre 2006, de même que toutes les substances vivantes ajoutées à la liste. La catégorisation est essentiellement un premier outil d'élaboration des priorités qui repose sur l'identification systématique des substances de la Liste intérieure des substances qui répondent aux critères suivants :

- substances qui présentent une toxicité intrinsèque (qui provoquent des effets toxiques) pour les êtres humains ou les organismes non humains et qui sont soit persistantes (longues à se dégrader), soit bioaccumulables (s'accumulent dans les organismes vivants et aboutissent dans la chaîne alimentaire); ou

- substances auxquelles on risque le plus d'être exposé au Canada.

Les substances qui correspondent aux critères précisés subiront une évaluation préalable des risques. Une évaluation préalable comporte une analyse afin de déterminer si la substance est toxique ou capable de le devenir selon la définition de la LCPE 1999.

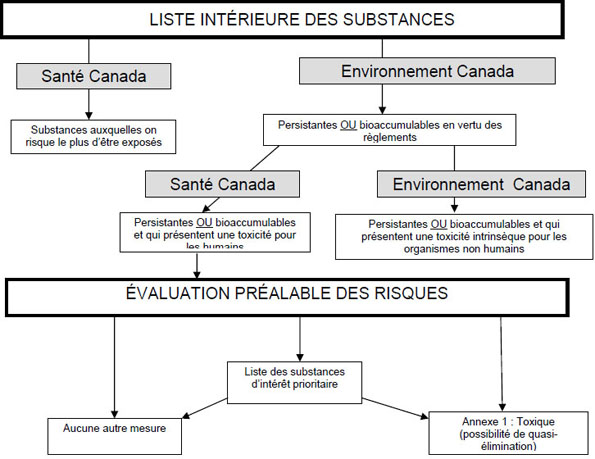

Figure 2 : Processus de catégorisation et d'évaluation préalable

Description longue de la figure 2

Les activités liées à la catégorisation des substances inscrites sur la Liste intérieure des substances sont menées par Environnement Canada et Santé Canada. Ces activités visent à déterminer les substances qui répondent aux critères énoncés dans la loi, à savoir présenter le risque le plus élevé d'exposition pour les humains, ou encore de persistance, de bioaccumulation et de toxicité inhérente pour les organismes humains et les autres. Les substances qui répondent à l'un de ces critères, ou aux deux, doivent faire l'objet d'une évaluation préalable des risques. Après celle-ci, on peut ajouter la substance à la Liste des substances d'intérêt prioritaire en vue d'une autre évaluation ou, si elle est toxique, recommander son ajout à l'Annexe 1, en vertu de la loi, ou encore ne prendre aucune mesure à cet égard. Les deux dernières mesures, soit ajouter la substance à l'Annexe 1 ou ne prendre aucune mesure, peuvent être également prises après l'évaluation de la Liste des substances d'intérêt prioritaire.

5.2.3 Qu'est-ce que la Liste des substances d'intérêt prioritaire?

Liste des substances d'intérêt prioritaire

La première Liste des substances d'intérêt prioritaire a été établie en 1989. Des 44 substances chimiques de la liste originale, 25 ont été jugées toxiques en vertu de la LCPE précédente. La deuxième Liste des substances d'intérêt prioritaire, composée de 25 substances supplémentaires, a été publiée en 1995. Des 23 évaluations publiées, 18 substances ont été jugées toxiques. Les ministres de l'Environnement et de la Santé ont arrêté la période d'évaluation pour les deux autres substances (composés d'aluminium et éthylèneglycol) afin de permettre à Santé Canada de recueillir de nouveaux renseignements ou de l'information supplémentaire nécessaires à l'évaluation des substances jugées effectivement ou potentiellement toxiques.

La Liste des substances d'intérêt prioritaire de la LCPE 1999 continue d'être la méthode utilisée pour se concentrer sur les substances chimiques et autres substances qui nécessitent une évaluation prioritaire et approfondie afin de déterminer si elles sont toxiques en vertu de la Loi. Il est possible d'inscrire des substances à la Liste des substances d'intérêt prioritaire lorsqu'il est nécessaire de procéder à une évaluation plus exhaustive à la suite d'une évaluation préalable ou d'un examen de la décision prise par une autre instance. De plus, n'importe qui peut demander au Ministre d'inscrire une substance à cette liste. La LCPE 1999 exige la tenue de l'évaluation d'une substance dans un délai de cinq ans à compter de la date d'inscription de celle-ci à la liste.

5.2.4 Qu'est-ce que l'examen des décisions prises par d'autres instances?

La LCPE 1999 stipule la nécessité de collaborer et d'élaborer des modalités en matière d'échange d'information sur les substances avec d'autres gouvernements au Canada et des États membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques. Lorsque le ministre de l'Environnement est ainsi informé de la décision d'un autre gouvernement d'interdire une substance ou d'en restreindre l'utilisation de façon importante pour des motifs liés à l'environnement ou à la santé, les ministres de l'Environnement et de la Santé doivent examiner cette décision. Ce procédé sert à déterminer si une substance est toxique ou susceptible de l'être pour l'environnement du Canada. De cette façon, le Canada profitera d'un processus décisionnel rationnel grâce au partage de données scientifiques, à la capacité des autres gouvernements et aux efforts dont les autres font preuve pour élaborer des mesures de gestion des risques.

5.2.5 Quels sont les enjeux d'une évaluation des risques ou d'un examen d'une décision prise par une autre instance?

Qu'est-ce que la Liste des substances toxiques?

Les substances répondent à la définition de toxique en vertu de la LCPE 1999 peuvent être ajoutées à l'annexe 1 de la Loi, la Liste des substances toxiques. Cette classification ne contrôle pas la substance, mais permet au gouvernement d'adopter des règlements, des plans de prévention de la pollution ou des plans d'urgence environnementale.

En vertu de la LCPE 1999, une fois que les ministres ont effectué une évaluation des risques que présente une substance existante aux termes de la Liste des substances d'intérêt prioritaire, une évaluation préalable des risques ou un examen d'une décision prise par une autre instance, ils doivent proposer l'une des trois mesures suivantes :

- Ils peuvent ajouter la substance à la Liste des substances d'intérêt prioritaire. Normalement, ils le font s'ils décident qu'une évaluation des risques plus complète est nécessaire.

- Ils peuvent recommander que le Gouverneur en conseil (le conseil des ministres) ajoute la substance à la Liste des substances toxiques (annexe 1), et, le cas échéant, à la Liste de quasi-élimination. Normalement, ils ajouteront la substance à l'annexe 1 s'ils déterminent qu'elle répond aux critères de toxicité aux termes de la Loi et que des mesures de réglementation ou prévention de la pollution, ou de gestion des risques de la planification des urgences environnementales devraient être adoptées en vertu de la LCPE 1999.

- Ils peuvent proposer de n'entreprendre aucune action en vertu de la LCPE 1999. Normalement, ils agiront ainsi s'ils concluent que la substance n'est pas toxique. Ils peuvent également proposer de n'entreprendre aucune action en vertu de la LCPE 1999 s'ils concluent que la substance est toxique, mais que les actions entreprises ou sur le point de l'être en vertu de lois fédérales ou par les administrations provinciales, territoriales ou autochtones suffisent pour gérer les risques de façon efficiente.

5.2.6 Quels sont les autres facteurs déclenchant une évaluation des risques?

D'autres évaluations peuvent être déclenchées par les renseignements fournis par d'autres programmes, l'industrie ou la recherche scientifique. Il est possible d'inscrire des substances à la Liste des substances toxiques à la suite de n'importe quel processus d'évaluation qui persuade le Ministre de leur toxicité, sans qu'elles n'aient subi l'un des trois types d'évaluation de la LCPE 1999 décrits précédemment. À la suite d'une recommandation des ministres de l'Environnement et de la Santé, il est possible d'effectuer n'importe quel autre type d'évaluation pour convaincre le gouverneur en conseil qu'une substance est toxique. Tous les autres types d'évaluation utilisés par le passé pour inscrire une substance à la Liste reposaient sur des mesures de collaboration à l'échelle nationale ou internationale.

La LCPE 1999 permet au gouvernement d'exiger qu'on l'informe sur une substance lorsqu'une nouvelle activité a été signalée en rapport avec celle-ci. Par nouvelle activité, on entend toute utilisation nouvelle d'une substance qui entraîne ou risque d'entraîner :

- un accroissement important de la quantité ou de la concentration de la substance dans l'environnement;

- une modification majeure du mode ou des conditions d'exposition de l'environnement à la substance.

Les nouvelles activités peuvent s'appliquer aux substances existantes de la Liste intérieure des substances ou à de nouvelles substances. Le gouvernement évalue les nouveaux renseignements à propos de la substance pour déterminer si elle est toxique en ce qui a trait à la nouvelle activité (se référer à la section 6.4).

La LCPE 1999 exige que les personnes qui obtiennent de nouveaux renseignements indiquant qu'une substance peut être toxique doivent transmettre ceux-ci au gouvernement.

5.2.7 Quelles sont les possibilités de participation du public?

Les résumés des conclusions de l'évaluation et de la mesure proposée (aucune autre mesure nécessaire, inscription à la Liste des substances d'intérêt prioritaire ou inscription à la Liste des substances toxiques) sont publiés dans la Gazette du Canada, partie I et sont soumis aux commentaires du public pour une période de 60 jours. Les parties intéressées peuvent présenter des preuves scientifiques supplémentaires pour appuyer ou réfuter la décision des ministres ou déposer un avis d'opposition demandant la constitution d'une commission de révision (se référer au point 18.3 pour plus de renseignements). Selon la nature des observations reçues, le ministre de l'Environnement détermine si des discussions plus poussées ou si la constitution d'une commission de révision s'imposent.

Après avoir pris en considération l'information fournie au cours de cette période de 60 jours, les ministres publient leur décision finale dans la Gazette du Canada, partie I. Les avis de la Gazette doivent également être publiés dans le Registre de la LCPE.

5.3 Comment gérer les risques?

5.3.1 De quelles mesures de gestion des risques dispose-t-on?

Des exemple de mesures de gestion des risques prévues par la LCPE 1999 pour les substances existantes comprennent des règlements, des plans de prévention de la pollution, des plans d'urgence environnementale, des lignes directrices, des codes de pratique et des accords relatifs à l'exécution. Ces mesures peuvent viser tout aspect du cycle de vie de la substance, depuis le stade de la recherche et du développement jusqu'à sa fabrication, son usage, son entreposage, son transport et son élimination finale. Les mesures de gestion des risques des substances toxiques sont élaborées dans le cadre du Processus de gestion des substances toxiques. En ce qui a trait à l'élaboration des règlements, des plans de prévention de la pollution ou des plans d'urgence environnementale, la substance doit figurer sur la Liste des substances toxiques ou, dans le cas des plans d'urgence environnementale, faire au minimum l'objet d'une recommandation d'inscription sur la Liste.

Lorsque des substances sont en elles-mêmes toxiques pour l'être humain ou pour les organismes non humains, persistantes, bioaccumulables et présentes dans l'environnement principalement en raison de l'activité humaine, mais qu'il ne s'agit pas de radionucléides ou de substances inorganiques présents de façon naturelle, on doit alors les recommander pour inscription sur la Liste des substances toxiques. Elles doivent également faire l'objet d'une proposition de quasi-élimination des rejets à l'environnement et être inscrites sur la liste de quasi-élimination. La quasi-élimination consiste à réduire le rejet d'une substance dans l'environnement à un niveau sous lequel il est impossible de mesurer ce rejet avec précision (le niveau de quantification).

Voici quelques exemples de mesures de gestion des risques prévues à la LCPE 1999 :

- des règlements imposent des restrictions sur une activité relative à une substance, ou fixent des limites aux concentrations d'une substance qui peuvent être utilisées ou rejetées à l'environnement ou être présentes dans un produit;

- des plans de prévention de la pollution exigent la préparation et la mise en oeuvre d'un plan décrivant des mesures de prévention ou de réduction au minimum de la création ou du rejet de polluants et de déchets;

- des plans d'urgence environnementale exigent la préparation et la mise en oeuvre d'un plan concernant la prévention, les préparatifs, les interventions et la récupération à la suite d'une urgence environnementale;

- des objectifs de qualité de l'environnement recommandent des buts ou des finalités de nature qualitative ou quantitative en matière de prévention de la pollution ou de contrôle des substances toxiques; ils recommandent souvent des objectifs de qualité de l'environnement ambiant ou des niveaux maximums acceptables;

- des codes de pratique en matière d'environnement recommandent des procédures, des pratiques ou des quantités de rejet relatives à des installations et à des activités à toute étape d'un développement ou d'une exploitation concernant une substance et de n'importe quelle activité de surveillance subséquente;

- Edes lignes directrices de qualité de l'environnement peuvent être élaborées afin de recommander une concentration, pour des substances toxiques, dans les eaux de surface, les eaux utilisées pour l'agriculture, les sols, les sédiments, et les tissus humains et animaux; on peut aussi élaborer des lignes directrices en matière de prévention, de préparatifs et d'interventions à la suite d'une urgence environnementale ou afin de rétablir la qualité de l'environnement;

- des lignes directrices sur les rejets dans l'environnement proposent des normes exprimées sous forme de concentrations ou de quantités relativement au rejet à l'environnement de substances en provenance d'installations ou d'activités;

- une entente relative aux données et à la recherche environnementales est habituellement une entente de coopération avec un gouvernement provincial, territorial, autochtone ou étranger, ou avec toute personne, relativement à la création, à l'exploitation et à l'entretien d'un système de surveillance de la qualité de l'environnement;

- un accord relatif à l'exécution est habituellement une convention de partage des tâches entre le gouvernement fédéral et un gouvernement provincial, territorial ou autochtone, ou avec un peuple autochtone, au sujet de l'administration de la LCPE 1999.

Lors de l'élaboration de mesures de gestion des risques, le gouvernement doit accorder une priorité aux mesures de prévention de la pollution. Lorsque les substances sont intrinsèquement toxiques pour les organismes humains ou non-humains, persistantes, bioaccumulatives, et présentes dans l'environnement à la suite d'une activité humaine mais ne sont pas radionucléides ou se présentent naturellement dans les substances inorganiques, on doit recommender qu'elles soient ajoutés à la Liste des substances toxiques. On propose également leur ajout à la liste de quasi élimination des rejets dans l'environnement. La quasi élimination est la réduction des rejets dans l'environnement d'une substance à un niveau plus bas, pour lequel le rejet ne peut être mesuré adéquatement (le niveau de quantification). Les mesures de gestion des risques sont élaborées dans le cadre du Processus de gestion des substances toxiques.

Processus de gestion des substances toxiques

Environnement Canada s'est engagé à tenir compte de toutes les mesures potentielles de prévention et de contrôle, et à reconnaître le rôle joué par d'autres gouvernements lors de l'élaboration des stratégies de gestion des substances toxiques au sens de la LCPE 1999. Le Comité consultatif national de la LCPE 1999 joue un rôle clé quand il s'agit de conseiller le gouvernement fédéral sur les activités réalisées en vertu de la Loi et les démarches coopératives et concertées de gestion des substances toxiques.

Les outils de gestion des risques relatifs aux substances toxiques sont élaborés par l'entremise du Processus de gestion des substances toxiques, qui permet au gouvernement fédéral de respecter les obligations énoncées dans la LCPE 1999 et de garantir l'efficacité de la consultation des intervenants. Le processus repose sur l'élaboration d'une stratégie de gestion des risques. Cette stratégie, dont le format peut varier, énonce l'approche proposée en vue de gérer les risques que présente une substance toxique donnée pour l'environnement et la santé humaine.

Pour élaborer la stratégie de gestion des risques, Environnement Canada et Santé Canada précisent les sources les plus dangereuses pour l'environnement et la santé en se fondant sur les données scientifiques de l'évaluation des risques. Un objectif de gestion des risques est alors établi pour ces sources. Celui-ci est généralement basé sur les résultats obtenus à l'aide des meilleurs procédés, produits ou techniques disponibles utilisés par le secteur ou, dans certains cas, sur des objectifs de qualité de l'environnement.

Une fois l'objectif établi, on choisit les outils de gestion qui permettraient de l'atteindre dans chaque secteur. En premier lieu, on considère tous les outils disponibles, y compris les initiatives de gestion en cours. Ces outils comprennent les textes réglementaires adoptés en vertu de la LCPE 1999 de même que d'autres outils de gestion des risques non visés par la Loi, dont les dispositions réglementaires prévues par d'autres instances et les démarches volontaires. La série d'outils peut inclure une combinaison d'éléments représentant les options les plus réalisables pour gérer la substance. Dans le cas d'une substance toxique assujettie aux dispositions relatives aux points de vérification, au moins un outil de gestion des risques doit être un texte de la LCPE. Dans certains cas, il se peut qu'un nouveau règlement ou plan de prévention de la pollution selon la LCPE 1999 constitue la meilleure option pour réduire les risques présentés par une source et satisfaire aux dispositions relatives aux points de vérification de la LCPE 1999. Dans d'autres cas, les provinces, les territoires ou les gouvernements autochtones peuvent être mieux placés pour s'attaquer aux risques que pose une autre source et, dans d'autres encore, les ententes volontaires existantes peuvent suffire.

5.3.2 Quels sont les échéanciers prévus par la LCPE de 1999?

Lorsqu'une substance est déclarée toxique par le moyen d'une évaluation de la Liste des substances d'intérêt prioritaire, d'une évaluation préalable ou de la révision d'une décision d'une autre instance et qu'elle est proposée pour inscription à la Liste des substances toxiques, il faut proposer un règlement ou un texte visant à prendre des « mesures de prévention ou de contrôle » à l'égard de cette substance dans un délai de 24 mois. La proposition est ensuite publiée dans la Gazette du Canada, partie I, pour être soumise aux commentaires du public pour une période de 60 jours. Une fois la proposition faite, les ministres disposent de 18 mois supplémentaires pour finaliser le règlement ou le texte. Les avis de la Gazette sont également être publiés dans le Registre de la LCPE.

Pour qu'un texte sur la gestion des risques soit conforme aux prescriptions de la LCPE 1999, il doit également réussir « l'épreuve du droit », c'est-à-dire qu'il doit renfermer des mesures de prévention ou de contrôle qui réduisent ou éliminent les risques d'atteinte à l'environnement ou à la santé humaine. Chaque texte est évalué selon le cas afin de déterminer s'il est conforme aux prescriptions.

Les dispositions relatives aux points de vérification ne s'appliquent pas aux substances inscrites à la Liste des substances toxiques d'après des évaluations qui ne sont pas les évaluations officielles de la LCPE 1999 (c'est à-dire grâce à des évaluations autres que l'évaluation d'une substance inscrite sur la Liste des substances d'intérêt prioritaire, l'évaluation préalable ou la révision d'une décision d'une autre instance). Toutefois, tous les processus, les outils et les textes de gestion des risques dont dispose le gouvernement pour les substances toxiques énumérées ci-dessus peuvent aussi être utilisés lorsque ces substances sont ajoutées à la liste de cette façon.

5.3.3 Quelles sont les possibilités de participation du public?

Dans le cadre du processus de gestion des substances toxiques, le gouvernement peut aussi effectuer des consultations préliminaires auprès des parties intéressées les plus touchées durant l'élaboration de la stratégie.

La LCPE 1999 permet également une participation officielle du public durant l'étape de gestion des risques. Les textes proposés sont publiés dans la Gazette du Canada, partie I, et sont soumis aux commentaires du public pour une période de 60 jours. Ils sont également publiés dans le Registre de la LCPE. Les parties intéressées peuvent faire des commentaires sur le règlement ou le texte proposé, ou déposer un avis d'opposition demandant la constitution d'une commission de révision. Une commission de révision enquête sur la nature et la portée du danger que représente la substance faisant l'objet de l'ordonnance, ou du texte ou règlement proposé (se référer à la section 18.3). Selon la nature des observations reçues, le ministre de l'Environnement détermine si des discussions plus poussées ou si la constitution d'une commission de révision s'imposent.

Après avoir pris en considération l'information donnée durant cette période de 60 jours, les ministres publient le texte final dans la Gazette du Canada, partie I ou II, selon que la mesure consiste en un règlement ou un autre texte, ainsi que dans le Registre de la LCPE.

5.4 Comment gérer l'exportation de substances?

La LCPE 1999 autorise l'établissement d'une Liste des substances d'exportation contrôlée (annexe 3 de la Loi) qui contient des substances dont l'exportation fait l'objet d'un contrôle parce que leur usage au Canada est soit interdit, soit sérieusement restreint ou parce que le Canada a accepté, dans le cadre d'un accord international, d'en contrôler l'exportation. Les substances interdites peuvent être exportées dans le seul but de les détruire ou si l'exportation est conforme aux règlements. Il est possible d'établir des règlements concernant :

- l'interdiction de leur exportation;

- les conditions auxquelles une personne peut exporter des substances;

- les renseignements qui doivent être fournis au Ministre concernant l'exportation;

- les renseignements à fournir lors de l'exportation et que doit conserver l'exportateur.

Les détails concernant ces exportations sont rendus publics par l'entremise du du Registre de la LCPE. Ces dispositions permettent au gouvernement fédéral de ratifier la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international.