Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances : Aperçu

Notre approche sur les méfaits liés à la consommation de substances et sur la crise des surdoses

À propos de la stratégie

À propos

La Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances oriente la façon dont nous travaillons pour sauver des vies et réduire au minimum les méfaits liés à la consommation de substances pour :

- les personnes qui consomment des drogues ou de l'alcool

- leurs familles

- les communautés

Les substances visées par la stratégie sont :

- l'alcool

- le tabac

- le cannabis

- les produits de vapotage

- les précurseurs chimiques

- les substances contrôlées

La stratégie met l'accent sur :

- les lois et les règlements fédéraux

- la surveillance et la recherche nationales

- les services et les soutiens aux populations servies par le gouvernement fédéral

- le financement de projets qui aident à prévenir la consommation de substances et ses méfaits

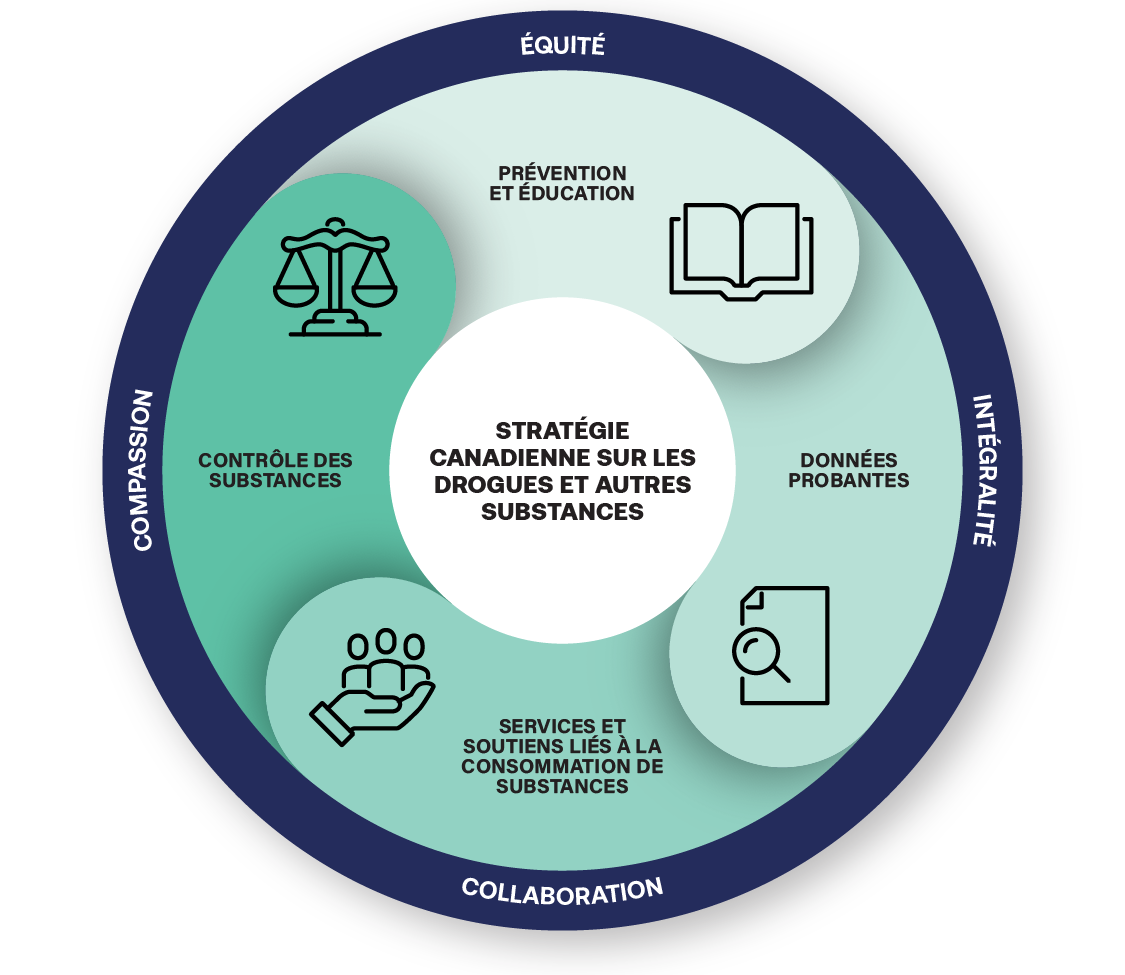

Éléments fondamentaux

Cette stratégie met l'accent sur 4 domaines d'action intégrés qui sont liés à la consommation de substances.

Prévention et éducation

Les initiatives de prévention et d'éducation visent à prévenir, réduire ou retarder les méfaits liés à la consommation de substances. Elles permettent également d'accroître la sensibilisation et la connaissance à l'égard des effets et des risques des substances.

Données probantes

Elles appuient la recherche et la collecte de données pour aider à éclairer les politiques et les décisions liées aux substances.

Services et soutiens liés à la consommation de substances

Des services qui appuient un continuum de soins, comme des options de traitement, de réduction des méfaits et de rétablissement pour les personnes qui consomment des drogues et de l'alcool. Ces services peuvent aider les gens à réduire leur consommation de substances et la probabilité de méfaits qui y sont liés.

Contrôle des substances

Fournir les outils, comme des lois et des règlements, aux inspecteurs de la santé, aux organismes d'application de la loi et aux autorités frontalières afin de gérer les risques pour la santé et la sécurité publiques associés à la consommation de substances. Ces risques comprennent les méfaits causés par le marché des drogues illégales. Le contrôle des substances permet également la consommation légitime de substances contrôlées, comme les médicaments d'ordonnance ou les substances contrôlées utilisées à des fins de recherche.

Principes directeurs

La stratégie comporte 4 grands principes directeurs.

Compassion

La stratégie traite la consommation de substances comme un problème de santé et les personnes qui consomment des substances avec compassion et respect. Elle reconnaît la stigmatisation comme un obstacle aux services de santé et à d'autres services.

Équité

La stratégie reconnaît les façons distinctes dont les politiques et les interventions en matière de consommation de substances peuvent avoir une incidence sur :

- les Autochtones

- les communautés africaines, caribéennes et noires

- les autres populations racialisées

- les autres populations marginalisées

Collaboration

La stratégie mobilise :

- les communautés

- les intervenants

- les Autochtones

- les partenaires internationaux

- tous les ordres de gouvernement

- les partenaires d'application de la loi, notamment à la frontière

- les personnes ayant vécu ou vivant une expérience concrète

Intégralité

La stratégie reconnaît que la consommation de substances est différente pour tout le monde et exige un éventail de politiques, de services et de soutiens pour promouvoir le bien-être global. La stratégie reconnaît également que de nombreux méfaits liés aux substances découlent :

- du trafic de drogues illégales

- de l'approvisionnement en drogues illégales toxiques

Nécessité d'une stratégie

La Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances est importante pour maintes raisons. Les taux élevés de méfaits liés à la consommation de substances ont une incidence négative sur :

- la santé

- les moyens de subsistance

- les relations

La crise de surdoses actuelle et un approvisionnement de plus en plus toxique en drogues illégales causent également des décès et d'autres méfaits liés aux substances.

De plus, les personnes à la recherche de services et de soutiens font face à des obstacles pour accéder :

- aux traitements

- à la réduction des méfaits

- aux services de rétablissement

Certains de ces obstacles comprennent le manque d'intégration des services et des soutiens en matière de santé mentale et de consommation de substances.

La stratégie vise également à aborder les enjeux sociaux qui se recoupent et qui causent d'autres méfaits, comme :

- la stigmatisation

- l'accès aux logements

- le racisme systémique

- l'accès inégal aux soins de santé

- les problèmes de santé mentale et les traumatismes

La stratégie orientera également nos efforts pour relever des défis complexes comme :

- l'augmentation des coûts pour la société liés à la consommation de substances

- les profits du trafic de drogue qui alimentent la violence communautaire et financent d'autres crimes, comme la traite de personnes

La consommation de substances est complexe, et il n'existe pas de solution universelle pour prévenir ou réduire ses méfaits. Cela s'explique par le fait qu'elle est présente dans un spectre comportant divers niveaux de bienfaits et de méfaits. La consommation de substances est différente d'une personne à l'autre, et les habitudes de consommation d'une personne peuvent changer au fil du temps.

La stratégie réunit des partenaires :

- des systèmes de santé et sociaux

- du système de justice pénale

- des organismes d'application de la loi, notamment à la frontière

Cela contribue à offrir une gamme de services et de soutiens qui répondent aux besoins uniques des personnes au Canada.

Pour en savoir plus :

Occasions de financement

Nous offrons du financement à des programmes et à des initiatives pour une gamme de services et de soutiens qui :

- aident les personnes qui consomment des drogues ou de l'alcool

- réduisent les méfaits liés à la consommation de substances au Canada

Cela inclut :

- les organismes sans but lucratif

- les organismes communautaires

- d'autres ordres de gouvernement, soit :

- les administrations municipales

- les gouvernements provinciaux

- les gouvernements territoriaux

Le financement est fourni dans le cadre des programmes suivants :

- Fonds du système de justice pour les jeunes

- Fonds pour la réduction des méfaits

- Programme sur l'usage et les dépendances aux substances

- Programme de financement des tribunaux de traitement de la toxicomanie

- Santé mentale et mieux-être des Premières Nations et des Inuits

- Programme de prévention de la consommation de substances chez les jeunes

- Programme de contribution pour combattre les crimes graves et le crime organisé

Des fonds sont également disponibles dans le cadre de la Stratégie nationale pour la prévention du crime, notamment les suivants :

- Fonds de lutte contre les activités des gangs de jeunes

- Fonds d'action en prévention du crime

- Fonds de prévention du crime chez les collectivités autochtones et du Nord

Un financement est également disponible dans le cadre Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance. Ce programme communautaire :

- vise à prévenir et à réduire l'itinérance au Canada

- soutient la prestation de divers services et de soutiens intégrés pour les personnes et les familles sans abri ou risquant de le devenir

Le financement de la stratégie est principalement assuré par des entités communautaires.

Mesure du rendement et résultats

Notre objectif commun est de réduire les taux globaux de méfaits liés à la consommation de substances et de décès par surdose au Canada. Notre réussite dépendra de notre étroite collaboration avec nos partenaires et les intervenants.

Nous nous sommes engagés à rendre compte publiquement de nos progrès en vue d'atteindre les résultats à long terme de cette stratégie. Au cours des 5 prochaines années, nous mesurerons l'incidence de la stratégie au moyen des résultats attendus suivants :

- Les personnes vivant au Canada ont plus de connaissances, de compétences et de ressources liées à la consommation de substances et à ses méfaits

- Un accès plus équitable aux services et aux soutiens pour réduire les méfaits liés à la consommation de substances

- Des recherches, des données et des renseignements propres à la population sur les méfaits liés aux substances et le marché des drogues illégales sont disponibles pour appuyer la prise de décisions fondées sur des données probantes

- Un meilleur soutien pour les activités d'application de la loi et de réglementation liées aux substances contrôlées et aux précurseurs chimiques utilisés dans la fabrication des substances contrôlées

À moyen terme, la stratégie contribuera aux résultats suivants :

- Les personnes vivant au Canada changent leurs comportements pour réduire les méfaits liés à la consommation de substances

- Des lois, des règlements et des activités gouvernementales pour :

- perturber les activités illégales

- appuyer les utilisations légitimes des substances contrôlées et des précurseurs chimiques utilisés pour la fabrication de ces substances

Nous nous sommes engagés à rendre compte publiquement de nos progrès en vue d'atteindre les résultats de cette stratégie. Suivez nos progrès et consultez nos répercussions dans notre plan ministériel et nos rapports de 2023 à 2024.

Consultations

Pour aider à élaborer la stratégie, nous avons :

- consulté des gens de partout au Canada sur la façon de renforcer notre approche à l'égard des enjeux liés à la consommation de substances

- examiné les constatations du Groupe d'experts sur la consommation de substances concernant la façon de renforcer notre approche de la santé publique à l'égard de la consommation de substances

Pour en savoir plus :

Nous sommes tous touchés par les méfaits liés à la consommation de substances

Au moins 200 personnes perdent la vie chaque jour en raison des méfaits liés aux drogues, au tabac et à l'alcool

Plus de 38 000 décès liés aux opioïdes sont survenus au Canada de 2016 à mars 2023

Les méfaits liés aux substances contribuent à plus de 270 000 hospitalisations par année