Lignes directrices sur la participation du public 2023 : Aperçu

Télécharger le rapport complet

(Format PDF, 1.26 Mo, 34 pages)

Organisation : Santé Canada

Date publiée : 2023-05-12

Sur cette page

- Introduction

- But

- Portée

- Définition de la participation du public

- Continuum de la participation du public

- Principes de la participation du public

- Partenaires de la participation du public

Introduction

Les présentes lignes directrices fournissent au personnel de Santé Canada (SC) et de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) des renseignements précis et des conseils sur la façon d'effectuer des activités de participation du public.

La participation du public est une partie importante du processus démocratique et permet à SC et à l'ASPC de remplir des responsabilités principales. Elle nous permet de faire ce qui suit :

- Encourager l'échange de renseignements et de connaissances afin d'améliorer la compréhension des questions de santé et d'établir des relations avec les parties intéressées et touchées.

- Animer des discussions entre SC, l'ASPC, des personnes, des groupes et des organismes, externes au gouvernement du Canada, afin d'offrir des possibilités de façonner les politiques, les programmes, les services et les initiatives réglementaires du gouvernement.

- Examiner les commentaires et les points de vue des personnes et des groupes dans l'élaboration ou l'évaluation des politiques, des programmes, des services et des initiatives réglementaires du gouvernement afin d'éclairer les décisions.

- Favoriser un processus décisionnel éclairé qui remplit en définitive le mandat de SC et de l'ASPC et qui permet d'améliorer la santé et la sécurité des Canadiens.

Notre initiative du gouvernement ouvert a pour objectif de rendre le gouvernement plus accessible à tous, notamment en fournissant aux citoyens des occasions de participer aux processus décisionnels. Les processus de participation du public, y compris les consultations menées auprès de la population, sont conçus pour permettre au public et aux intervenants de participer à des discussions et d'être entendus. La participation en ligne et virtuelle a changé la nature et la portée des méthodes utilisées pour la participation du public. L'utilisation des médias sociaux et d'outils de participation en ligne et virtuelle offre à la population canadienne de nouvelles façons de s'informer sur les questions de santé et de communiquer avec nous. Ce changement offre des possibilités d'expansion pour la participation et crée des attentes selon lesquelles nous élargirons nos initiatives de participation.

Toute la population canadienne, ainsi que les groupes et les organisations qui les représentent, s'intéresse aux questions de santé. C'est la raison pour laquelle SC et l'ASPC mènent une grande variété d'activités de participation portant sur diverses questions de santé. Les commentaires obtenus lors de la participation du public orientent nos discussions et éclairent notre processus décisionnel lié aux politiques, à l'élaboration de programme, à la prestation de services ainsi qu'aux initiatives législatives et réglementaires.

Ces lignes directrices reflètent notre engagement envers nos responsabilités comme il est souligné dans les documents suivants :

- Directive du Cabinet sur la réglementation (section 4.1)

- Politique sur les communications et l'image de marque

- Consultation et accommodement des Autochtones – Lignes directrices actualisées à l'intention des fonctionnaires fédéraux pour respecter l'obligation de consulter

Le Bureau du Conseil privé (BCP) fournit un service de surveillance et d'orientation concernant les pratiques de participation du public au sein du gouvernement du Canada. Le chef des Communications de chaque ministère ou organisme fédéral est responsable de la surveillance de la participation du public au sein de son institution (Directive sur la gestion des communications du Conseil du Trésor). L'Unité de la participation du public (cpab.consultations-dgcap@hc-sc.gc.ca) de la Direction générale des communications et des affaires publiques (DGCAP) fournit des conseils et du soutien concernant tous les aspects de la participation du public à SC et l'ASPC (voir les rôles et responsabilités de la DGCAP : Services pour soutenir la participation du public).

But

Les présentes lignes directrices visent à renforcer la participation du public à SC et à l'ASPC en fournissant au personnel des conseils qui :

- favorisent l'efficacité et les meilleures pratiques

- permettent une certaine souplesse pour répondre aux différents besoins pour mener les initiatives de participation

Ces lignes directrices servent aussi à favoriser une culture axée sur la participation du public dans les deux organismes, alors que nous continuons d'améliorer nos pratiques de participation et de tirer parti des nouvelles technologies et des possibilités novatrices pour faire participer la population canadienne.

On y trouve :

- une définition, un continuum et des principes relatifs à la participation du public

- un guide de processus, étape par étape, pour aider le personnel à planifier, à élaborer des produits, à mettre en œuvre, à analyser et établir des rapports, à évaluer les activités de participation du public et à rendre compte à ce sujet.

Nous encourageons le personnel à utiliser ce guide lorsqu'il entreprend ces activités.

Portée

Ces lignes directrices donnent des conseils au personnel sur la façon de procéder à une participation du public efficace et uniforme. Il est important de comprendre les différences entre une participation du public et une recherche sur l'opinion publique (ROP). La participation du public est une activité comprenant une discussion bidirectionnelle et un échange de renseignements. La recherche sur l'opinion publique est une activité d'analyse environnementale dont l'objectif est la collecte de données à sens unique des opinions, des attitudes, des perceptions, des jugements, des sentiments, des idées, des réactions ou des points de vue.

Si l'activité qui doit être entreprise est une ROP, l'approche est différente de celle adoptée pour une participation du public, conformément à la Directive sur la gestion des communications, et elle n'est pas traitée dans le présent document. En outre, si les commentaires recherchés pour éclairer le processus décisionnel sont obtenus auprès d'un organisme consultatif externe (OCE) établi, la Politique de Santé Canada sur les organismes consultatifs externes et la Politique de l'Agence de la santé publique du Canada sur les organismes consultatifs externes s'appliqueront.

Ces lignes directrices peuvent également être utilisées pour guider des discussions et des activités de participation avec les groupes autochtones, y compris les Premières Nations, les Inuits, les Métis et leurs organismes respectifs. Dans ces cas, il est important de faire la distinction entre :

- la discussion et les activités de participation qui ont lieu pour des raisons législatives ou politiques et de bonnes gouvernances et qui sont décrites dans les présentes lignes directrices

- les consultations que la Couronne a l'obligation d'entreprendre en vertu de l'obligation de common law de procéder à une consultation conformément à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 (« obligation de consulter »)

- L'obligation de consulter n'est pas étudiée dans ces lignes directrices et les renvois à la « consultation » ailleurs dans ces lignes directrices ne sont pas destinés à renvoyer à l'obligation de consulter.

L'obligation de consulter ne s'applique pas dans tous les cas et est soulevée uniquement lorsqu'une mesure proposée par la Couronne pourrait avoir une répercussion négative sur les droits ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels (dont les droits sont ou seraient reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982). Dans le cas où l'obligation de consulter peut être en cause, il convient de consulter les Services juridiques. Si l'obligation de consulter peut s'appliquer, SC et l'ASPC peuvent solliciter l'aide de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC). Lorsque l'obligation de consulter est confirmée, le processus établi dans le document Consultation et accommodement des Autochtones — Lignes directrices actualisées à l'intention des fonctionnaires fédéraux pour respecter l'obligation de consulter s'applique.

Nous nous sommes engagés à :

- soutenir une plus grande inclusion et une plus grande diversité dans les processus de la participation du public

- prendre des mesures pour que les voix et les expériences des communautés marginalisées et sous-représentées soient représentées, prises en compte et incluses

Femmes et Égalité des genres Canada offre des conseils et des ressources sur son site Web pour aider les ministères et organismes à mettre en œuvre et à mieux intégrer l'Analyse comparative entre les sexes plus (ACS Plus). De plus, le portefeuille de la Santé a une Politique en matière d'Analyse comparative fondée sur le sexe et le genre Plus (ACSG Plus). Ce portefeuille a ajouté le « sexe » à l'Analyse comparative fondée sur le genre Plus afin de mettre en évidence les facteurs biologiques (fondés sur le sexe) qui doivent être pris en compte dans le contexte de la santé. Les 2 termes font référence à la même analyse. Cette politique fait la promotion de l'équité, de la diversité et de l'inclusion, par l'intégration de l'ACSG Plus intersectionnelle dans le développement, la mise en œuvre et l'évaluation de toutes les initiatives. Essentiellement, l'ACSG Plus reconnaît la complexité de chaque individu et adopte une approche axée sur la personne dans son ensemble afin de comprendre comment les différents aspects de l'identité d'une personne peuvent interagir et affecter son expérience avec une initiative gouvernementale. L'ACSG Plus favorise la prise de conscience des préjugés tant au niveau individuel qu'institutionnel et souligne l'importance de s'engager dès le début et tout au long du cycle de vie des politiques afin que les initiatives gouvernementales reflètent la diversité et la complexité de toutes les personnes vivant au Canada.

Définition de la participation du public

Les activités de participation du public varient quant à la façon dont elles sont menées, mais la plupart d'entre elles comportent les éléments clés mentionnés dans la définition qui suit.

Les participants aux activités de participation du public peuvent être :

- d'autres ministères

- des associations d'affaires et des associations professionnelles

- des Autochtones et des groupes autochtones

- des chercheurs et des organismes de recherche

- des consommateurs ou des groupes de consommateurs

- des entreprises ou des industries

- des fournisseurs de soins de santé

- des membres du grand public

- des organisations internationales et multilatérales

- des organisations non gouvernementales et à but non lucratif

- des parents

- des patients ou des groupes de patients

- des personnes ayant une expérience de vie ou une expérience vécuedes personnes en situation de handicap

- des proches aidants

- des provinces et des territoires

- des universitaires

- la communauté 2ELGBTQI+

- les communautés racisées

Bien que les termes participation du public et consultation soient parfois interchangeables, le terme participation du public a un sens plus large que le terme consultation et reflète une plus grande gamme d'interactions et de résultats. L'éventail des activités de participation est présenté à la figure 1.

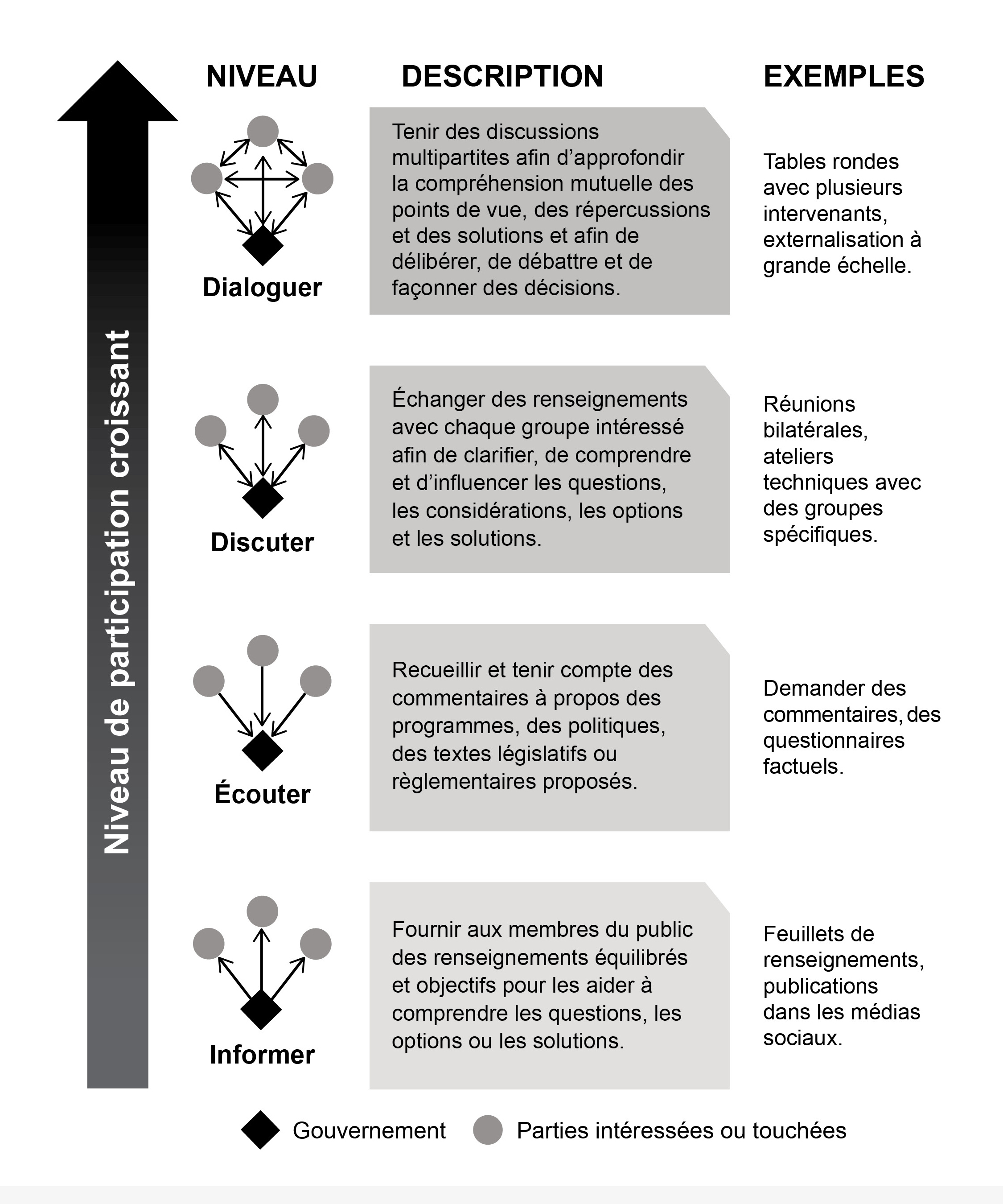

Continuum de la participation du public

La participation du public peut comprendre une grande variété d'activités qui vont de renseigner le public à entamer un dialogue. Dans le continuum de la participation du public illustré à la figure 1, 4 niveaux de participation croissante sont représentés et accompagnés de quelques exemples d'approches de participation. Le continuum présente les éléments de chaque niveau et aide le personnel à tenir compte du niveau ou des niveaux les plus appropriés de participation à utiliser en fonction des objectifs. Ce continuum ne reflète pas le niveau de participation nommé « accord de pouvoir » ou « partenaire ». L'objectif de l'accord de pouvoir ou du partenariat est de prendre des décisions concertées. Les lignes directrices mettent l'accent sur la participation du public où, bien qu'il y ait la possibilité de participer au processus décisionnel et d'exercer une influence sur celui-ci, la décision finale appartient à SC et à l'ASPC. Par conséquent, le niveau de pouvoir ou de partenariat dépasse la portée de ces lignes directrices.

Les niveaux de participation du public ne sont pas nécessairement séquentiels. La participation du public consiste en une activité ou une série d'activités selon la complexité de la question, l'incidence potentielle et la diversité des intervenants qui pourraient participer.

Règle générale, plus les répercussions potentielles sur les participants intéressés ou touchés sont importantes, plus un niveau élevé de participation sera recommandé. En outre, les questions très techniques ayant une pertinence limitée pour les intervenants informés peuvent comprendre une participation précise et détaillée au niveau du dialogue. Les questions pouvant avoir une pertinence pour un groupe d'intervenants plus large et qui ont des points d'intérêt divergents pourraient nécessiter des activités de participation plus importantes aux fins de l'information, de l'écoute et de la discussion.

Les différents types de participants peuvent exiger différents niveaux de participation. Bien que certains groupes soient prêts et disposés à entretenir un dialogue l'un avec l'autre, d'autres peuvent avoir besoin de plus de renseignements ou préfèrent tout simplement communiquer leur point de vue directement aux décideurs. Avant de planifier une approche de participation du public, il est important d'évaluer les personnes et les organisations qui s'intéressent à la question, notamment leur connaissance de la question et leurs préférences en matière de méthodes de participation. Il est suggéré d'identifier et de dresser la liste des intervenants afin de planifier les approches de participation du public en fonction de chaque public cible.

Figure 1 - Équivalent textuel

Il s'agit d'un diagramme à propos de la participation du public qui illustre quatre niveaux de participation. Les niveaux sont appelés « Informer », « Écouter », « Discuter » et « Dialoguer ». Chaque niveau décrit différents niveaux d'interaction qui correspondent à divers niveaux d'influence du public sur la prise de décisions. De la rangée du bas à celle du haut, le diagramme illustre d'abord le niveau « Informer » et utilise des flèches pour montrer la circulation d'information du gouvernement vers les parties touchées ou intéressées. Les feuillets de renseignements et les publications dans les médias sociaux sont donnés comme exemples de ce niveau. La deuxième rangée illustre le niveau « Écouter » et utilise des flèches pour montrer la circulation d'information des parties touchées ou intéressées vers le gouvernement. La demande de commentaires et les questionnaires factuels sont donnés comme exemples de ce niveau. La troisième rangée illustre le niveau « Discuter » et utilise des flèches pour montrer un échange réciproque ou une discussion bilatérale entre le gouvernement et les parties intéressées ou touchées. Réunions bilatérales et ateliers techniques avec des groupes particuliers sont donnés comme exemples de ce niveau. Finalement, la quatrième rangée illustre le niveau « Dialoguer » et utilise des flèches pour montrer l'échange d'information et le dialogue entre le gouvernement et les parties intéressées ou touchées et entre les participants eux-mêmes. Tables rondes avec de multiples intervenants et externalisation à grande échelle sont données comme exemples de ce niveau.

Principes de la participation du public

Ces lignes directrices sont fondées sur les principes suivants qui guident nos activités de participation et veillent à ce qu'elles soient significatives, efficaces et uniformes. Ces principes sont fondamentaux afin d'établir une participation du public réussie.

Ouvert et inclusif : Les activités de participation sont conçues pour fournir à tous les participants intéressés une occasion de donner leurs points de vue afin qu'il en soit tenu compte et qu'elles sont promues comme telles. Les activités de participation sont offertes aux participants dans une variété de canaux et de formats afin qu'il n'y ait pas d'obstacles à la participation. Les commentaires sont recherchés auprès d'une grande variété de groupes, y compris des populations spécifiques (par exemple, les communautés racisées, les personnes 2ELGBTQI+, les personnes en situation de handicap), à travers les sexes et groupes d'âge, les communautés de langue officielle minoritaire, et à partir d'une variété de lieux géographiques.

En temps opportun et transparence : Le but, la portée et le ou les objectifs d'une activité de participation devraient être clairement communiqués et planifiés au moyen de calendriers appropriés afin de fournir aux participants suffisamment de temps pour y participer. Les résultats des activités de participation et la façon dont les commentaires ont été pris en compte dans le cadre du processus décisionnel devraient être mis à la disposition des participants dans une variété de canaux, dans des formats conviviaux et en temps opportun.

Pertinent et adapté : Les activités de participation sont axées sur les participants. La documentation élaborée pour favoriser les activités de participation est appropriée aux objectifs. Cela pourrait exiger :

- une adaptation de l'approche fondée sur les commentaires des participants dès le début des activités de participation

- l'application régulière de pratiques exemplaires et de leçons apprises lors de la planification et de la mise en œuvre d'activités de participation du public

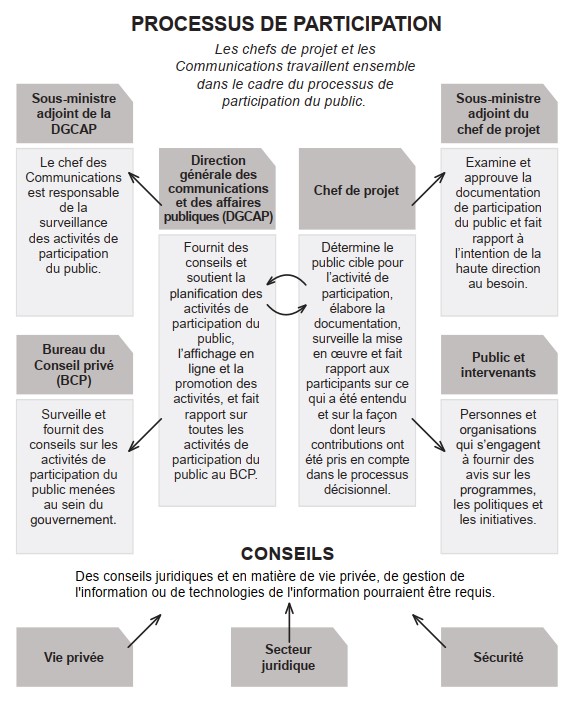

Partenaires de la participation du public

Figure 2 - Équivalent textuel

Ce diagramme illustre la relation entre des partenaires qui travaillent ensemble lors d'activités de participation du public. Le titre de la première section est Processus de participation et est accompagné de la description suivante : « Les chefs de projet et les Communications travaillent ensemble dans le cadre du processus de participation du public ». Au centre du diagramme, la flèche circulaire entre les cases de la Direction générale des communications et des affaires publiques (DGCAP) et du Chef de projet signifie qu'ils collaborent étroitement pendant le processus de participation. Le texte de la case de la DGCAP se lit comme suit : « Fournit des conseils et soutient la planification des activités de participation du public, l'affichage en ligne et la promotion des activités, et fait rapport sur toutes les activités de participation du public au BCP ». La case de la DGCAP comporte une flèche qui pointe vers le haut vers la case du sous-ministre adjoint de la DGCAP. Cette case se lit comme suit : « Le chef des Communications est responsable de la surveillance des activités de participation du public ». Cette case comporte aussi une flèche qui pointe vers le bas, vers la case du Bureau du Conseil privé (BCP). Cette case se lit comme suit : « Surveille et fournit des conseils sur les activités de participation du public menées au sein du gouvernement ». La case du Chef de projet se lit comme suit : « Détermine le public cible pour l'activité de participation, élabore la documentation, surveille la mise en œuvre et fait rapport aux participants sur ce qui a été entendu et sur la façon dont leurs contributions ont été pris en compte dans le processus décisionnel ». La case du Chef de projet comporte une flèche qui pointe vers la case du Sous-ministre adjoint du chef de projet. Cette case se lit comme suit : « Examine et approuve la documentation de participation du public et fait rapport à l'intention de la haute direction au besoin ». Une autre flèche pointe vers la case Public et intervenants, qui se lit comme suit : « Personnes et organisations qui s'engagent à fournir des avis sur les programmes, les politiques et les initiatives ». Le titre de la deuxième section est Conseils et est accompagné de la description suivante : « Des conseils juridiques et en matière de vie privée, de gestion de l'information ou de technologies de l'information pourraient être requis. ». Les secteurs de la Vie privée, Juridique et de la Sécurité ont chacun leurs propres cases avec des flèches pointant vers l'en-tête Conseils.