Analyse des effets sur la santé, la société et l’économie en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact

Notre site Web fait actuellement l'objet de changements importants visant à mettre à jour les orientations concernant les pratiques de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada en matière d'application de la Loi sur l'évaluation d'impact et ses règlements. Cette page Web et son contenu pourraient ne pas refléter les pratiques actuelles de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada. Il est de la responsabilité des promoteurs de respecter la législation et les règlements applicables. Pour de plus amples renseignements, veuillez écrire à guidancefeedback-retroactionorientation@iaac-aeic.gc.ca

Le présent document est proposé à titre informatif uniquement. Il ne vise pas à entraver le travail des décideurs. Il ne vise pas à laisser entendre que le gouvernement peut réglementer des questions qui relèvent de la compétence provinciale. Il ne remplace pas la Loi sur l’évaluation d’impact (la Loi) ou ses règlements. En cas de divergence entre ce document et la Loi ou ses règlements, la Loi ou ses règlements, selon le cas, prévaudront. Pour accéder aux versions les plus récentes de la Loi et de ses règlements, veuillez consulter le site Web du ministère de la Justice.

Table de matières

- 1. Introduction

- 2. Lignes directrices et outils

- 3. Principaux éléments à prendre en compte : évaluation des effets en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact

- 4.Détermination des composantes sociales et économiques, et les composantes de santé valorisées

- 5. Analyse des effets sur la santé, la société et l'économie en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact: Détermination des méthodes

- 6. Effets sur la santé, la société et l'économie dans la prise de décision et après la décision

- Annexe 1 – Principales ressources

- Annexe 2 – Exemples de composantes valorisées potentielles qui sont pertinentes en ce qui a trait aux effets sur la santé, la société et l'économie

- Annexe 3 – Sources de données

1. Introduction

Le présent document d'orientation s'adresse aux promoteurs, aux consultants et aux autres participants d'une évaluation d'impact. Le présent document s'applique à des projets désignésNote de bas de page 1 en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact (la Loi). Il ne s'applique pas à des projets non désignés.

Vous y trouverez des renseignements vous aidant à évaluer les effets sur la santé, la société et l'économie d'une évaluation d'impact. Ce document couvre les exigences législatives, la portée attendue, les méthodes ainsi que des exemples relatifs aux effets susmentionnés.

La Loi exige la prise en compte des éléments suivants :

- des effets sur la santé, la société et l'économie pouvant découler d'un projet désigné;

- des répercussions positives ainsi que négatives;

- des effets sur la santé, la société et l'économie touchant toutes les populations.

Le présent document met à votre disposition les outils suivants pour vous permettre de respecter les exigences en matière d'évaluation : des concepts de base, des définitions, des pratiques exemplaires et des exemples d'évaluations intégrées examinant des effets sur la santé, la société et l'économie. Le présent document renvoie également à des documents d'orientation technique et de pratiques exemplaires pour vous permettre d'en apprendre davantage.

2. Lignes directrices et outils

Le présent document d'orientation fait partie du Guide du praticien sur les évaluations d'impact fédérales en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact (le « Guide »), qui comprend des orientations détaillées sur plusieurs aspects du processus d'évaluation d'impact. Il convient d'utiliser ces orientations de concert avec les autres documents du Guide, tels que les suivants :

- Lignes directrices individualisées relatives à l'étude d'impact : les méthodes et les questions particulières qui devront faire l'objet d'une évaluation dans le cadre d'un projet désigné seront prescrites dans les lignes directrices individualisées relatives à l'étude d'impact; Le Guide du practicien comprend un modèle présentant des exemples fournis à titre indicatif.

- Documents d'orientation permettant de collaborer avec les peuples autochtones : une série de documents d'orientation se concentrant sur les peuples autochtones :

- Document d'orientation : Évaluation des répercussions potentielles sur les droits des peuples autochtones

- Document d'orientation : Collaboration avec les peuples autochtones dans le cadre de l'évaluation d'impact

- Document d'orientation : Prise en compte du savoir autochtone en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact : Procédures concernant le travail avec les collectivités autochtones

- Document d'orientation : Pratiques pour la protection du savoir autochtone confidentiel en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact

- Participation du public et des peuples autochtones : le processus d'évaluation d'impact comprend plusieurs occasions de participation du public et des peuples autochtones, qui peuvent contribuer à relever, évaluer et caractériser les effets d'un projet sur la santé, la société et l'économie. Le Guide comprend des orientations et des outils favorisant une participation significative du public et la collaboration avec les peuples autochtones.

- Analyse comparative entre les sexes plus : Le Guide du practicien présente également des orientations précises quant à la compréhension des différents effets sur la santé, la société et l'économie de divers sous-groupes dans le cadre d'une Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+).

3. Principaux éléments à prendre en compte : évaluation des effets en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact

3.1 Prise en compte des effets sur la santé, la société et l'économie à chaque étape

Le tableau 1 (ci-dessous) présente un aperçu de la prise en compte des effets d'un projet désigné sur la santé, la société et l'économie dans le cadre du système d'évaluation d'impactNote de bas de page 2.

| Étape | Description |

|---|---|

Étape préparatoire |

|

Étude d'impact |

|

Évaluation d'impact |

|

Prise de décisionNote de bas de page 3 |

|

Étape postérieure à la décision |

|

Lorsqu'ils évaluent les répercussions sanitaires, sociales et économiques, les praticiens et les autres personnes prenant part à la réalisation d'une évaluation d'impact devraient tenir compte des éléments suivants :

3.2 Mobilisation et consultation significatives

- Mobiliser divers groupes au sein de la zone du projet. Les praticiens devraient mobiliser et consulter de façon significative divers groupes au sein de la zone du projet pour assurer leur participation à l'évaluation. Il convient de porter une attention particulière aux groupes et collectivités autochtones au sein de la zone du projet qui pourraient être particulièrement vulnérables aux effets négatifs du projet.

- Discuter du point de départ de la collecte de données de référence avec les collectivités potentiellement touchées. Par exemple, une base de référence est habituellement établie à l'aide des données les plus récentes disponibles avant la construction d'un projet. Pour certaines collectivités, il pourrait être plus approprié de recourir à des conditions historiques de référence remontant à plusieurs années auparavant, voire avant d'autres changements environnementaux.

- Discuter des aspirations de la collectivité. La mobilisation et la consultation devraient comprendre une discussion sur les aspirations des groupes susceptibles d'être touchés par le projet. Cette discussion peut éclairer l'analyse et la prise en compte des effets positifs d'un projet.

3.3 Sources de données et de renseignements

- Utiliser une approche holistique lors de l'évaluation des effets sur la santé, la société et l'économie pour comprendre les effets positifs et négatifs du projet proposé ainsi que l'interaction entre les effets.

- Être prêt à utiliser un large éventail de méthodes de collecte de données, de sources de données et de techniques analytiques. Les outils utilisés dans l'évaluation des effets sur la santé, la société et l'économie peuvent différer de ceux utilisés pour les effets biophysiques. Par exemple, certains effets peuvent exiger des méthodes d'évaluation qualitatives ou participatives, alors que d'autres peuvent demander des évaluations fondées sur une modélisation des effets quantitatifs.

- Mobiliser des groupes potentiellement touchés pour contribuer à combler les lacunes en matière de données. La collecte de données de référence demande de recueillir des renseignements provenant de multiples sources et, dans de nombreux cas, les renseignements et l'expertise recueillis auprès des groupes potentiellement touchés devront compléter les données existantes.

- Envisager de mobiliser diverses autorités relativement aux données et sources de renseignements. Même si les lignes directrices individualisées relatives à l'étude d'impact d'un projet établissent les exigences relatives aux sources de données et de renseignements, les praticiens des évaluations d'impact souhaiteront peut-être aussi consulter l'Agence ainsi que les administrations publiques provinciales, locales et autochtones pertinentes pour obtenir :

- des conseils et du soutien à propos d'autres sources de données et de renseignements pouvant s'avérer pertinentes pour l'évaluation d'impact;

- des orientations sur l'utilisation de ces données et renseignements.

- Rechercher des sources de données probantes existantes et l'expertise de chercheurs compétents, de praticiens de l'évaluation d'impact et de projets antérieurs, dans le but de bien comprendre les conditions de référence et les tendances nécessaires pour évaluer et analyser de façon exacte les conditions existantes et la portée des effets potentiels.

- Solliciter les connaissances autochtones. Les connaissances autochtones, lorsqu'elles sont transmises, peuvent illustrer la façon dont les effets sur la santé, la société et l'économie se recoupent avec les répercussions sur la culture et les droits des AutochtonesNote de bas de page 6.

3.4 Collecte des données et des renseignements

- Collaborer avec les collectivités touchées (autochtones et non autochtones) lors de la définition des indicateurs et des méthodes de mesure. Cela permet de veiller à l'intégration des intérêts et des priorités de la collectivité et à la prise en compte du savoir communautaire et des connaissances autochtones disponibles.

- Mobiliser les groupes autochtones pour soutenir la collecte de données et de renseignements. Les praticiens devraient tenir compte de la façon dont les renseignements relatifs aux effets sur la santé, la société et l'économie se recoupent avec les renseignements relatifs aux répercussions sur les collectivités autochtones ou les droits des peuples autochtones. Ils devraient également rassembler des données et des renseignements (liés aux effets sur la santé, la société et l'économie) que les groupes autochtones signalent comme devant faire l'objet d'une évaluation.

- Mobiliser les collectivités potentiellement touchées pour soutenir la collecte de données et de renseignements. Lorsqu'ils choisissent des méthodes de collecte des données, les praticiens devraient demeurer souples et réceptifs aux commentaires des collectivités et ouverts aux nouvelles approches ou aux approches de rechange. Lors d'un travail avec des enfants et des jeunes, par exemple, les méthodes de collecte peuvent comprendre des approches artistiques ou visuelles; pour recueillir des renseignements et des connaissances auprès d'aînés autochtones, la collecte peut se faire plus efficacement au moyen d'outils ou d'entrevues en langues autochtones. Les praticiens devraient en outre envisager de faire participer des experts, des organisations et des groupes communautaires locaux à la collecte de données et de renseignements.

3.5 Analyse des données et des renseignements et production de rapports

- Avoir recours à des pratiques exemplaires. L'analyse des effets potentiels sur la santé, la société et l'économie doit s'appuyer sur les meilleures données probantes, méthodes et pratiques. Elle doit également faire référence aux lignes directrices pertinentes propres au sujet à l'étude, le cas échéantNote de bas de page 7.

- Prendre en considération les connaissances autochtones. L'analyse doit tenir compte de toute connaissance autochtone et communautaire transmise au sujet du projet et l'utiliser.

- Expliquer votre approche. Les promoteurs doivent justifier l'approche analytique choisie, suivre attentivement cette approche tout au long de l'analyse, fournir suffisamment d'éléments probants et démontrer clairement la façon dont les conclusions ont été tirées.

- À l'instar de tous les travaux de collecte, d'analyse de données et de production de rapports, les promoteurs, les praticiens et les personnes qui prennent part à l'évaluation d'impact doivent suivre :

- des protocoles éthiques en matière de traitement des données primaires;

- des protocoles relatifs à la collecte et à l'utilisation de données ainsi qu'à la production de rapportsNote de bas de page 8;

- des lignes directrices sur la confidentialité de données désagrégées provenant de populations petites ou uniquesNote de bas de page 9.

- Suivre les protocoles en matière d'éthique de recherche pour les collectivités autochtonesNote de bas de page 10 Note de bas de page 11. Il convient de suivre des protocoles tels que les principes PCAP® (propriété, contrôle, accès et possession) qui décrivent les attentes en matière de propriété et de protection des données. Chaque nation autochtone peut disposer de ses propres protocoles culturels pour les travaux de collecte, d'analyse de données et de production de rapports, établis par les membres de la collectivité. Toutes les parties prenant part à l'évaluation d'impact doivent alors comprendre et suivre ces protocoles.

- Interpréter les statistiques et les constatations dans le contexte communautaire plus vaste. Cela est nécessaire pour rendre les constats utiles. Par exemple, le recours à la signification statistique pour interpréter des données sans faire référence au contexte communautaire ne permet pas de produire des interprétations fiables. L'interprétation des constatations doit tenir compte des conditions existantes, notamment les pressions ou effets existants potentiels sur les conditions sanitaires, sociales et économiques, ainsi que des effets cumulatifs potentiels du projet désigné. Ce contexte doit également tenir compte des systèmes de connaissance, du contexte culturel et des visions du monde des Autochtones.

- Chercher à décomposer les données, notamment en fonction du sexe, du genre et d'autres facteurs d'identité. Cela permet de dégager les différentes répercussions possibles sur les groupes. Les données de référence désagrégées peuvent, par exemple, servir à cibler les groupes particulièrement vulnérables aux répercussions d'un projet au sein de la collectivité ou qui sont positionnés avantageusement pour profiter des possibilités découlant du projet.

- Adopter une approche interdisciplinaire. Pour bien saisir la complexité des effets sur la santé, la société et l'économie et leurs interactions, il est recommandé d'adopter une approche interdisciplinaire qui mobilise des personnes ayant des points de vue différents.

- Respecter les principes d'intégrité scientifique. Tout au long du processus d'évaluation d'impact, les promoteurs, les consultants et les particuliers doivent respecter les principes d'intégrité scientifique, y compris la transparence lors de l'analyse et de la production de rapports.

4. Détermination des composantes sociales et économiques, et les composantes de santé valorisées

4.1 Composantes valorisées : définition et importance

Les effets sur la santé, la société, l'économie et l'environnement sont interreliés de manière intrinsèque et inextricableNote de bas de page 12. Ils sont aussi associés aux considérations culturelles autochtones et aux droits ancestraux et issus de traités. Le choix de composantes valorisées reflétant cette complexité et le contexte du projet est essentiel pour prévoir les effets. Les composantes valorisées peuvent revêtir une importance scientifique, sociale, culturelle, spirituelle, économique, historique, archéologique ou esthétique. L'Agence, les autres instances et les autorités fédérales ont un rôle essentiel à jouer dans la détermination des composantes valorisées. Après cette détermination, les composantes valorisées deviennent le point central de l'évaluation d'impact et l'analyse des effets sur ces composantes est menée tout au long du processus d'évaluation.

4.2 Les variations d'une composante valorisée peuvent entraîner des effets multiples

De multiples effets sur la santé, la société et l'économie peuvent découler de changements à une composante valorisée. Dans le cadre de la mobilisation et de la consultation, par exemple, les collectivités peuvent discuter des activités sociales ou culturelles dépendant d'un accès aux zones indiquées (comme chasser, camper ou d'autres activités en plein air). La composante valorisée mise en évidence pourrait être des terres, des parcs en particulier, des lacs ou des rivières. Un effet sur ces composantes valorisées peut avoir les conséquences suivantes :

- des effets sur la santé, comme

- des effets sur la santé mentale découlant d'une perte d'accès à la nature;

- des effets dus à la perte de l'accès à des aliments sains (p. ex., poisson, baies);

- une perte d'activité de chasse et de pêche ou des changements en matière de navigation et d'accès à une rivière, qui peuvent entraîner

- des effets sociaux pour les collectivités se rassemblant pour les activités de récolte;

- des effets économiques en cas de vente ou de troc de poisson.

4.3 Détermination de la priorité des composantes valorisées

Plusieurs composantes valorisées peuvent constituer un cheminement des effets (discussion ci-après). La détermination des composantes valorisées prioritaires et les plus importantes à évaluer devrait s'appuyer sur la mobilisation des collectivités ou des groupes touchés. Il convient de souligner que divers sous-groupes au sein des collectivités peuvent accorder une priorité différente à des composantes valorisées en fonction de leur expérience et de leurs relations avec l'environnement potentiellement touché.

4.4 Cheminement des effets

La détermination des composantes valorisées est un processus standard de l'évaluation d'impact, mais il ne faut pas considérer les composantes valorisées elles-mêmes comme étant standard. La détermination des composantes valorisées dépend du contexte; il peut ne pas exister de relation unique de cause à effet évidente entre une composante valorisée et un effet. Dans le tableau 2, par exemple, l'activité de construction peut comprendre de nombreux effets à moyen et à long terme qui peuvent être ressentis différemment par divers sous-groupes en fonction de leur proximité par rapport au site, de leur utilisation des terres et de leur état de santé de référence. Lorsqu'ils déterminent les composantes valorisées, les praticiens devraient tenir compte du cheminement de l'effet ou du lien attendu entre le projet désigné et la composante valorisée. Pour de plus amples détails sur la sélection des composantes valorisées en vertu de la Loi, reportez-vous au modèle de lignes directrices individualisées relatives à l'étude d'impact.

Après cette détermination, les praticiens devraient finaliser les cheminements des effets ou les champs d'enquête pour chaque composante valorisée.

L'approche par cheminement des effets dans le cadre de l'analyse des effets est une méthode systématique de décomposition en étapes des relations de cause à effet et des interrelations proposées. L'objectif consiste à comprendre la façon dont les effets sur la santé, la société ou l'économie et leurs interactions se concrétisent. II est essentiel de comprendre que la relation de cause à effet ne signifie pas nécessairement que cette relation soit prouvée. Cette relation doit simplement être plausible dans le contexte du projet.

4.4.1 Indicateurs et mesures

Après la détermination des composantes valorisées et des cheminements des effets, il est nécessaire d'élaborer des indicateurs et des méthodes de mesures pour ces composantes valorisées. Comme le décrit la section 3, il existe de grands principes à considérer lors du choix des indicateurs, dont la validation communautaire, les outils et les mesures éthiques ainsi que le recours à des indicateurs qualitatifs et quantitatifs. L'annexe 1 du présent document propose des exemples d'indicateurs et de ressources de données.

Les effets combinés tout au long d'un cheminement peuvent être égaux à la somme des effets individuels (effet additif) ou être un effet accru (effet synergique). Le cheminement des effets peut fournir une illustration visuelle de ces effets additifs ou synergiques prédictifs. Il peut aussi illustrer les interrelations entre les effets sur la santé, la société et l'économie. Lors de l'élaboration d'un cheminement des effets, il convient de se demander si la modification d'un effet (p. ex., effets économiques positifs de la création d'emploi) peut entraîner un changement dans une autre catégorie d'effets (p. ex., avantages positifs pour la santé d'un revenu supérieur).

4.4.2 Façon dont le cheminement des effets éclaire l'atténuation et l'amélioration

Un cheminement des effets clair, comprenant la prise en compte du fait qu'un effet soit additif ou synergique, contribue également à l'efficacité des stratégies d'atténuation et d'amélioration en déterminant des points précis le long de chaque cheminement pour lesquels il est possible de prendre des mesures, afin d'obtenir de meilleurs résultats et d'atteindre les objectifs généraux du projet et de la collectivité. En particulier, il est essentiel d'atténuer des effets additifs ou synergiques négatifs, afin d'éviter la création (ou l'aggravation) de la réaction négative de la collectivité et de l'environnement.

4.4.3 ACS+ dans le cadre du cheminement des effets

Lors de l'élaboration du cheminement des effets, il convient de déterminer si l'effet prévu et le cheminement théorique toucheront de la même manière l'ensemble des groupes au sein des collectivités. L'application de l'ACS+ au cheminement théorique (des activités d'un projet aux effets prévus) permet de garantir la réalisation d'une analyse exhaustive.

Par exemple, les sous-groupes de la population touchée vivant plus près du site du projet ou utilisant plus fréquemment les terres, l'eau ou d'autres ressources peuvent subir des effets amplifiés. Le cheminement des effets économiques prévus des nouveaux emplois et de la hausse des revenus peut être différent selon les sous-groupes de la collectivité (p. ex., les personnes handicapées, les communautés racialisées). Le fait de tenir compte de ces sous-groupes lors de l'élaboration du cheminement des effets favorise la planification des mesures d'atténuation (p. ex., recrutement ciblé, applications accessibles) pour veiller à la concrétisation des effets prévus. L'application de l'ACS+ est exigée dans le contexte de la Loi. Tenir compte de l'ACS+ dans l'élaboration du cheminement des effets est essentiel pour veiller à la mise en œuvre de l'ACS+ tout au long de l'évaluation d'impactNote de bas de page 14.

| Quelles sont les composantes valorisées? | Quelles composantes ou activités du projet pourraient entraîner des changements aux conditions sanitaires, sociales, économiques ou environnementales? | Quels effets sur les composantes valorisées pourraient être causés par les effets potentiels sur la santé, la société et l'économie? |

|---|---|---|

Oiseaux migrateurs |

Élimination de la végétation entraînant la perte d'habitats et la destruction de nids et d'oiseaux |

|

Santé mentale |

Accès restreint aux zones en raison des travaux de construction |

|

Éducation |

Nouveaux travailleurs vivant dans la région et nouvelles possibilités de développement des compétences |

|

Emplois |

Nouvelles possibilités d'emploi |

|

Cérémonie |

Accès restreint aux sites culturels ou spirituels en raison des travaux de construction |

|

5. Analyse des effets sur la santé, la société et l'économie en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact : Détermination des méthodes

Les méthodes d'analyse des effets sur la santé, la société et l'économie varient d'un projet à l'autre, mais ont tendance à suivre des étapes communes, comme les suivantes :

- la détermination de la portée;

- l'établissement des conditions de référence et des tendances;

- la prévision des effets;

- l'établissement de mesures d'amélioration ou d'atténuation;

- la surveillance, le suivi et la gestion des effets prévus.

Les méthodes proposées dans le présent guide ne sont pas normatives ni des suggestions devant être incluses dans chaque évaluation d'impact. Elles visent plutôt à mettre en évidence les principes directeurs et les pratiques exemplaires existants, tout en permettant l'innovation sur le terrain. Les lignes directrices individualisées relatives à l'étude d'impact présentent les méthodes, les outils ou les approches méthodologiques propres à l'évaluation d'une composante valorisée donnée. Il est également essentiel d'élaborer les méthodes d'évaluation des effets sur les peuples autochtones en collaboration avec ces derniers, dans la mesure du possible, et de tenir compte des considérations culturelles. Par exemple, les peuples autochtones pourraient percevoir différemment des effets sociaux en raison de différentes visions du monde.

De plus, les méthodes présentées ci-dessous ne doivent pas être considérées comme étant exhaustives. Elles proposent plutôt aux promoteurs, à l'Agence, aux commissions d'examen, aux autres instances, aux peuples autochtones et aux collectivités, des points de départ, des méthodes à prendre en compte au cours de la réalisation d'une évaluation d'impact ou du lancement d'un processus d'évaluation d'impact.

5.1 Les effets sur la santé et les déterminants d'un cadre de santé

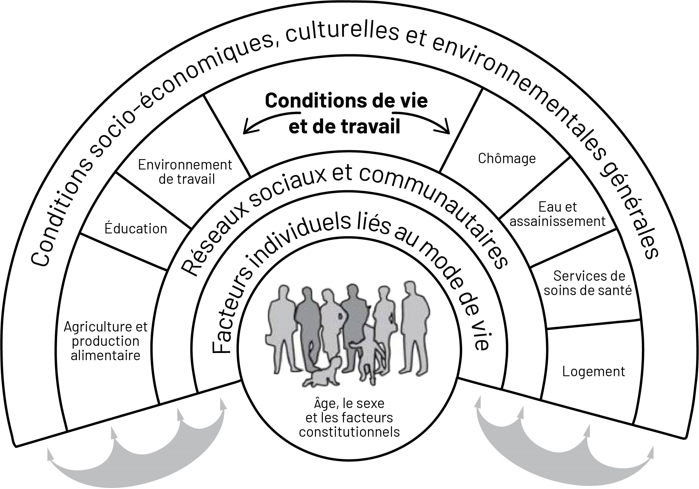

L'évaluation des effets positifs et négatifs potentiels sur la santé peut comprendre la prise en compte de préoccupations de nature biophysique ainsi que des environnements social et économique plus vastes au sein desquels les gens vivent (voir la figure 1). Lors de l'évaluation des effets sur la santé, il est important de commencer par comprendre la santé d'un point de vue holistique. L'Organisation mondiale de la Santé définit la santé comme suit :

« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmitéNote de bas de page 15. »

Il convient de recourir à une approche axée sur les déterminants de la santé pour évaluer les changements de conditions sanitaires découlant de la réalisation d'un projet désigné. L'utilisation d'une approche fondée sur les déterminants de la santé reflète le plus fidèlement les multiples facteurs interagissant qui entraînent des effets sur la santé. Par exemple, les collectivités définissent souvent les composantes valorisées qui ont une incidence sur la santé, mais qui se trouvent dans des environnements et des contextes plus vastes, comme l'eau, le logement ou les terres et les pratiques culturelles (voir la figure 1). Le fait d'encadrer les enjeux liés à la santé dans ce contexte plus large permet d'articuler clairement la façon dont les changements liés au projet peuvent engendrer des effets sur la santé. Par exemple, les collectivités peuvent considérer que le logement est une composante valorisée en raison de l'incidence des logements de qualité sur la santé et le bien-être des collectivités et des préoccupations relatives à l'augmentation des coûts ou à la disponibilité des logements dans le cadre des activités du projet. Dans ce cas, le cheminement des effets indiquerait clairement les changements liés au projet pouvant avoir une incidence sur le logement et définirait des indicateurs finaux qui mesureront les effets potentiels.

Une telle approche reconnaît que les répercussions multiples (liées au tissu social et au contexte économique des collectivités, à la culture et aux droits autochtones ainsi qu'à l'environnement) ont toutes, collectivement, un effet sur la santé humaine. Au lieu de circonscrire étroitement les causes des résultats sur la santé aux plans individuel ou personnel, comme les habitudes de vie (p. ex., tabagisme, alimentation, exercice) et les facteurs de risque (p. ex., poids corporel, prédispositions génétiques), une approche axée sur les déterminants de santé élargit l'objectif pour y inclure les nombreux facteurs qui façonnent nos conditions de vie, de croissance, de travail et de vieillissement. Ces conditions ont à leur tour une influence sur les résultats liés à la santé ainsi que les résultats sociaux et économiques liés à la santé et au bien-être. On peut également considérer les déterminants de santé comme les « causes des causes » en matière de résultats sur la santé. En d'autres termes, la santé dépend de la répartition des ressources et des possibilités dans la société ainsi que de l'influence des forces sociales, économiques et politiques sur cette répartition.

5.1.1 Répercussions en amont et en aval

Les effets sur la santé peuvent survenir « en amont » ou « en aval ».

Les répercussions en amont sont des interventions ou des mesures qui ont une incidence sur la répartition de la santé et du bien-être au niveau sociétal en influant sur les facteurs sociaux, économiques, politiques et environnementaux ou d'autres facteurs structurels. Les répercussions en amont sont axées sur le traitement des « causes des causes », comme les politiques visant à accroître le nombre de logements abordables ou les travaux ayant pour but de contrer les effets sur la santé de la pénurie de logements ou des logements insalubres à un niveau structurelNote de bas de page 16.

Les répercussions en aval influent sur la santé à des niveaux plus individuels en façonnant les conditions de vie, de travail et matérielles. Par exemple, des mesures ciblées visant à accroître l'accès à un programme ou à un service pour un sous-groupe vulnérable (p. ex., changement d'heures, d'emplacement ou de langue de service) peuvent aider à régler les iniquités en matière de santé pour ce groupe.

Les concepts d'amont, d'aval et de déterminants de santé aident à conceptualiser le lien entre les résultats sur la santé et les cheminements plus vastes liés aux effets potentiels du projet. Cela permet de veiller à ce que les évaluations d'impact, les mesures d'atténuation et les plans de suivi déterminent avec exactitude la portée des effets potentiels du projet et leur prise en compte, y compris les interactions entre les effets.

Lorsqu'ils planifient une évaluation d'impact, les praticiens devraient tenir compte des effets potentiels sur la santé en amont et en aval, afin de déterminer le point de mesure le plus pertinent du cheminement des effets. À titre d'exemple, quand le logement est considéré comme une composante valorisée, certaines collectivités et certains promoteurs peuvent déterminer que la disponibilité des logements constitue le meilleur point de mesure des effets; alors que d'autres collectivités peuvent choisir un point plus en aval du cheminement des effets (comme la qualité des logements ou l'incidence perçue de la qualité des logements sur la santé de la collectivité).

5.1.2 Effets sur la santé et lignes directrices individualisées relatives à l'étude d'impact

Les lignes directrices individualisées relatives à l'étude d'impact décrivent les exigences relatives à l'évaluation des effets potentiels sur la santé et fournissent une orientation quant à l'inclusion de déterminants de santé propres au contexte. Les lignes directrices individualisées relatives à l'étude d'impact s'appliquent particulièrement au contexte du projet et aux collectivités susceptibles d'être touchées, et les exigences relatives à l'évaluation de la santé reflètent ce contexte. Ces lignes directrices peuvent préciser :

- une orientation relative aux méthodes;

- des outils permettant l'évaluation de la santé de façon holistique; ou,

- des exigences relatives à l'évaluation de composantes valorisées particulières ayant un impact en amont ou en aval sur la santé.

Il n'existe pas de listes ou de modèles définitifs pour les déterminants de santé. Les déterminants de santé façonnent la santé de l'ensemble de la population canadienne et de nombreux déterminants s'appliquent à toutes les populations (p. ex., situation socioéconomique, environnements physiques, sexe et genre). Pourtant, certains déterminants ont aussi des répercussions plus importantes, moins importantes ou intersectionnelles pour différents groupes. Par exemple, pour les collectivités autochtones, il existe des déterminants de santé distincts, comme l'autodétermination, la continuité culturelle, les séquelles engendrées par les pensionnats et la langueNote de bas de page 17 Note de bas de page 18. La santé et le bien-être des collectivités autochtones sont influencés par des facteurs (comme les terres et les répercussions de la colonisation) qui recoupent d'autres déterminants d'une façon distincte de celle de la population canadienne non autochtone. Des modèles peuvent aider à visualiser les interactions entre les déterminants, et les listes de déterminants peuvent faciliter l'établissement de la portée des influences potentielles sur la santé à différents niveaux. L'élément commun de la plupart de ces modèles de déterminants est la compréhension du lien entre ces inégalités en matière de santé et les facteurs plus vastes, comme la répartition des ressources, du pouvoir et de l'argent au sein de ces populations ou entre ellesNote de bas de page 19. Les modèles des déterminants de santé propres aux Autochtones mettent souvent l'accent sur les interrelations entre la terre et les déterminants spirituels et culturels de la santé et du bien-êtreNote de bas de page 19Note de bas de page 20.

-

Sommaire

Le diagramme montre comment les déterminants de la santé sont superposés et influencent les gens de différentes manières. Le diagramme ressemble à un arc-en-ciel avec un cercle au centre et sous le premier arc.

Au centre du diagramme, des personnes d’âges différents forment un cercle. Le cercle comporte les déterminants personnels de la santé suivants : l’âge, le sexe et les facteurs constitutionnels.

Au-dessus du cercle se trouve le premier arc qui indique les facteurs liés au mode de vie individuel comme la première couche des déterminants de la santé.

La deuxième couche (ou arc) est constituée des réseaux sociaux et communautaires.

La troisième couche (ou arc) concerne les conditions de vie et de travail et comprend des facteurs tels que l’agriculture et la production alimentaire, l’éducation, l’environnement de travail, le chômage, l’eau et l’assainissement, les services de soins de santé et le logement.

La dernière couche (ou arc) est constituée des conditions socio-économiques, culturelles et environnementales générales.

5.1.3 Méthodes d'évaluation des effets sur la santé

Importance des renseignements de référence

- Pour prévoir avec précision les effets d'un projet, il faut établir un profil de santé communautaire de référence pour les problèmes de santé humaine existants (y compris la situation actuelle en matière de bien-être physique, mental et social).

- Par exemple, si la pollution atmosphérique atteint des niveaux élevés et qu'il en résulte une hausse du pourcentage de personnes souffrant de problèmes respiratoires ou d'autres effets négatifs sur la santé, il faut en tenir compte dans la modélisation des effets prévus.

- Les enjeux de référence en matière de santé, comme les taux de maladies chroniques (p. ex., cancer, diabète et maladie cardiaque), les taux de violence fondée sur le sexe et les problèmes de santé mentale, sont des éléments de contexte importants pour la modélisation des effets prévus du projet en soi ainsi que de concert avec l'ensemble des agents, des ouvrages et des activités entraînant des effets cumulatifs.

- Il faut tenir dûment compte des circonstances et des connaissances locales au moment d'établir le profil de santé communautaire de référence.

Les effets individuels sur la santé peuvent être évalués dans le cadre d'une évaluation d'impact au moyen de méthodes de recherche normalisées (p. ex., sondages, travail sur le terrain, entrevues et groupes de discussion). Une approche axée sur les déterminants de santé peut être appliquée à l'évaluation des effets individuels sur la santé en choisissant des indicateurs reflétant cette approche générale et en situant l'analyse dans une compréhension générale de la santé (tableau 3). Dans certains cas, il est possible d'évaluer les facteurs ayant une incidence sur la santé à l'aide d'autres aspects de l'évaluation d'impact, comme l'analyse sociale ou économique. Le cheminement des effets constitue un précieux outil pour illustrer et étudier ces interactions.

Lorsque de multiples effets sur la santé sont évalués ou lorsque la santé constitue un aspect fondamental d'une évaluation, deux approches principales sont utilisées : l'évaluation d'impact sur la santé (EIS) et l'évaluation des risques pour la santé humaine (ERSH). Ces approches comprennent une multitude d'outils et de méthodes, dont le recours dépend du contexte, de facteurs précis ayant des répercussions sur la santé dans les collectivités du projet ainsi que d'enjeux liés à la santé importants dans ces circonstances. L'EIS permet une approche axée sur les déterminants de santé, en évaluant un large éventail de facteurs contribuant à la santé. En général, l'ERSH se concentre sur les effets biophysiques sur la santé, et a recours à des modèles quantitatifs pour évaluer les risques. C'est pour cela qu'une ERSH peut ne pas tenir compte explicitement des déterminants de santé et, par conséquent, peut ne pas offrir de compréhension holistique des effets sur la santé. Toutefois, les constatations tirées de modèles de risque de l'ERSH demeurent importantes pour quantifier les risques et peuvent être intégrées à une évaluation plus vaste de la santé.

Dans le contexte du système d’évaluation d’impact, la construction et l’exploitation des projets désignés peuvent produire des effets sur la santé. Du point de vue des déterminants de santé, les effets sur la santé peuvent être le résultat de répercussions du projet qui ne sont pas liées à la santé, comme les changements environnementaux, les changements subis par les économies locales et régionales ou les changements apportés à la structure sociale des collectivitésNote de bas de page 21. Par exemple, dans la mesure où les liens avec la nature contribuent positivement à la santé physique et mentale et au bien-être des personnes, les activités du projet qui perturbent l’accès à la terre peuvent avoir des effets négatifs sur la santéNote de bas de page 22. Qui plus est, le revenu et la santé sont étroitement liés; ainsi, le revenu est associé aux ressources dont dispose une personne pour maintenir sa santé et accéder à d’autres déterminants (p. ex., éducation, développement de l’enfant ou logement). Toutefois, l’inégalité des revenus peut aussi avoir des effets sur la santé d’une collectivitéNote de bas de page 22 en ayant des répercussions sur la cohésion sociale ou les inégalités en matière de santé, et les exigences opérationnelles des grands projets de ressources (comme l’éloignement des familles et des collectivités ainsi que le travail par quart) peuvent avoir des répercussions négatives sur la santé physique et mentale des travailleurs et de leurs famillesNote de bas de page 23Note de bas de page 24Note de bas de page 25. Il est donc important de tenir compte du potentiel d’effets positifs et négatifs sur la santé qui peuvent découler des répercussions économiques des projets.

Il existe de nombreuses façons de positionner les changements liés à un projet ayant des répercussions sur la santé au sein d’un cheminement d’effets, dans le cadre d’une évaluation d’impact, et de les atténuer ou de les améliorer. Par exemple, les collectivités, les promoteurs et les décideurs peuvent vouloir comprendre comment les horaires des lieux de travail ont des répercussions sur la santé et inclure des mesures comme la durée des quarts de travail, l’hébergement sur les lieux de travail (p. ex., des navettes aériennes ou l’hébergement dans la collectivité), les types d’emplois et les salaires dans leur évaluation pour savoir si les emplois profiteront ou nuiront à la santé.

L’Agence propose des orientations pour l’évaluation des effets sur les droits des Autochtones et l’inclusion des connaissances autochtones dans le processus d’évaluation d’impactNote de bas de page 26. Les praticiens peuvent consulter ces documents pour obtenir d’autres orientations sur la prise en compte des interactions entre la santé, les connaissances autochtones et les répercussions sur les droits des Autochtones.

5.1.4 Utilisation de la méthode d’évaluation des impacts sur la santé

Une évaluation des impacts sur la santé (EIS) est un processus systématique ayant recours à des étapes, à des normes et à des principes précis, en vue d’examiner les effets positifs et négatifs potentiels sur la santé des collectivités ainsi que la répartition de ces effets au sein de la population, ce qui comprend souvent les effets imprévus d’un projet désigné.

Dans le cadre de l’EIS, les méthodes de mesure des effets sur la santé dépendent du contexte de la collectivité où est prévue la réalisation du projet désignéNote de bas de page 27; elles peuvent donc comprendre divers outils de mesure et d’analyse. Par exemple, si les compétences liées aux langues traditionnelles sont considérées comme une composante valorisée et un aspect fondamental de la santé d’une collectivité autochtone, un examen des données existantes, un sondage ou des entrevues pourraient établir la portée de l’utilisation des langues dans la collectivité. Les commentaires de la collectivité détermineraient alors la manière, s’il y a lieu, dont un projet désigné peut avoir des répercussions sur les langues, le cas échéant, et donc sur la santé. Les mesures d’atténuation peuvent comprendre des politiques en milieu de travail pour les sites du projet, afin de soutenir l’utilisation des langues autochtones, et l’investissement dans des projets sociaux communautaires pour protéger ces langues. Les méthodes choisies sont propres au contexte et dépendront des aspects à mesurer. Les promoteurs devraient s’assurer que l’évaluation de la santé tient compte de la compréhension de la collectivité et utilise les meilleures données probantes et méthodes disponibles. L’évaluation de la santé est liée à l’analyse des effets sociaux et économiques et peut la recouper. L’annexe 1 (liste de ressources) présente de plus amples renseignements sur l’EIS, notamment les méthodes, les outils et les principes normalisés.

| Déterminant | Exemples de déterminants des indicateurs de santé |

|---|---|

| Données démographiques sur la santé | Taux de naissance ou de mortalité, espérance de vie, taux de mortalité propre à une maladie, lésions accidentelles |

| Comportements en matière de santé | Comportements à risque, alimentation, exercice, abus de drogues ou d’alcool |

| Santé mentale et mieux-être | Bien-être, sentiments d’isolement, éloignement, préoccupation pour l’avenir, accès aux services, autodétermination, santé mentale perçue, prévalence des problèmes de santé mentale |

| Logement | Proportion de personnes logées de façon précaire, qualité du logement, surpeuplement, accès à un logement sécuritaire, logement social, listes d’attente pour un logement abordable |

| Revenus | Revenu moyen, revenu familial moyen, revenu moyen d’une famille monoparentale ayant un chef féminin, inégalité des revenus, pourcentage de la population vivant sous le seuil de pauvreté, indice des prix à la consommation |

| Éducation | Nombre de résidents ayant terminé des études secondaires, proportion de jeunes ayant terminé des études secondaires, apprentissage sur le terrain |

| Environnement social | Sécurité communautaire, soutien social, cohésion communautaire, sécurité alimentaire, gouvernance, violence envers les femmes |

| Culture | Langue, pratiques et traditions culturelles, connexion à la terre |

5.1.5 Utilisation de la méthode d’évaluation des risques pour la santé humaine

Une évaluation des risques pour la santé humaine (ERSH) se concentre sur les aspects biologiques et physiologiques de la santé en examinant les risques d’exposition aux produits chimiques dans l’environnement (sol, eau, air) pour les humainsNote de bas de page 29Note de bas de page 30. Elle compte quatre étapes définies :

- la détermination des dangers;

- la caractérisation des dangers;

- l’évaluation de l’exposition;

- la caractérisation des risques.

Dans le cadre de l’évaluation d’impact, le recours à l’ERSH est une pratique courante pour prédire les risques associés aux changements dans l’air, l’eau ou le sol découlant d’un projet désigné. Par exemple, lors de l’analyse des effets sur la santé d’une exposition aux émissions atmosphériques, les praticiens tiendraient compte des résultats de la modélisation de la qualité de l’air pour décrire la situation de référence et les effets négatifs potentiels. L’ERSH sert aussi souvent à modéliser les niveaux de contaminants dans les sources alimentaires traditionnelles. Dans ces modèles, il est important d’inclure à la fois le risque quantifiable et le risque perçu. Par exemple, les modèles de risque peuvent indiquer que les sources d’aliments traditionnels ne sont pas contaminées, mais les collectivités autochtones peuvent modifier l’utilisation et la consommation d’aliments perçus comme étant contaminés, ce qui peut avoir des répercussions sur la santé spirituelle et physique. Comme le soulignait la section sur les principaux éléments à prendre en compte du présent document, il est essentiel d’analyser et d’interpréter les données dans le contexte de la collectivité. Une ERSH ne comprend peut-être pas explicitement la gamme complète des déterminants de santé, mais les déterminants biophysiques, comme le sexe et l’âge, sont habituellement inclus dans les modèles de risque. On calcule séparément, par exemple, les risques prévus pour les groupes vulnérables (comme les enfants, les personnes à proximité de l’exposition ou les femmes enceintes). Les constats des modèles d’ERSH peuvent se situer dans une compréhension des déterminants de santé généraux et dans certains cas, l’ERSH peut être intégrée à une EIS.

Pour l’ERSH et l’EIS, les promoteurs devraient travailler en étroite collaboration avec les collectivités concernées pour élaborer une approche de collecte des données, de sélection des indicateurs et d’analyse des données (voir le tableau 2 pour des exemples d’indicateurs). La décision de réaliser une EIS et une ERSH, ou les deux à la fois dépend du contexte du projet et de l’orientation fournie dans les lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impact. L’Agence, en consultation avec les ministères fédéraux experts et les collectivités susceptibles d’être touchées, détermine l’approche à adopter pour évaluer les effets sur la santé, compte tenu de la portée du projet, de l’emplacement, du contexte et des commentaires reçus au cours de la planification en amont.

5.2 Effets sociaux

Les effets sociaux d’un projet désigné peuvent comprendre tous les problèmes associés aux changements de l’environnement social qui découlent du projet et qui touchent ou préoccupent les gens de manière directe ou indirecte. L’International Association of Impact Assessment définit un effet social comme suit :

« Un effet cognitif ou physique subi par une personne ou sa collectivité et causé par un changement dans l’environnement social ou écologiqueNote de bas de page 31. »

Dans le cadre d’une évaluation d’impact, l’évaluation de l’impact social est une pratique distincte qui fait intervenir divers outils et méthodes. Toutefois, dans le cadre d’une évaluation d’impact générale qui tient compte de la portée complète des effets sur la santé, la société, l’économie et l’environnement ainsi que des répercussions sur les droits des peuples autochtones, il existe un chevauchement important entre les catégories d’effets et les méthodes et outils utilisés pour évaluer les effets. Une EIS détaillée qui adopte une approche axée sur les déterminants de santé comprend, entre autres, l’évaluation des nombreux effets sociaux du fait de l’importante interaction entre les catégories. Un indicateur comme la sécurité communautaire peut être traité à la fois comme un déterminant de santé et un effet social.

Malgré le chevauchement possible des effets sur la santé, la société et l’économie au sein d’une évaluation d’impact, le promoteur doit démontrer que les effets sociaux potentiels pertinents du projet ont été évalués conformément à la Loi. Dans certains cas, cela peut signifier de formuler clairement dans un cheminement des effets la manière dont une composante valorisée produit simultanément des effets sur la santé et des effets sociaux (p. ex., la sécurité de la collectivité); dans d’autres cas, un ensemble distinct de composantes valorisées peut entrer dans la catégorie des effets sociaux.

Pour adopter une pratique exemplaire, les praticiens devraient commencer par définir les environnements social et écologique dans le contexte du projet en décrivant les composantes biophysiques et sociales de la zone d’étude. L’environnement social est constitué des composantes qui définissent une collectivité ou une région à l’échelle d’un ménage, d’un lieu de travail ou de la collectivité ou de la région. À titre d’exemple, des données démographiques, les services communautaires (p. ex., services de police, entretien), l’utilisation des terres et les institutions (p. ex., gouvernement, écoles) définissent une collectivité ou une région. L’environnement écologique est constitué des composantes biophysiques de l’air, de l’eau et des caractéristiques du paysage de la collectivité ou la région touchée (p. ex., lacs, rivières, forêts). Les composantes de l’environnement écologique sont toujours incluses dans une évaluation d’impact. Cette section porte sur les effets sociaux qui peuvent survenir lorsque l’environnement écologique subit des changements par rapport aux effets environnementaux généraux (p. ex., perte d’habitat).

5.2.1 Composantes valorisées sur le plan social : catégories, exemples et contextes

Les catégories de composantes valorisées sur le plan social, qui peuvent être touchées par les activités du projet, comprennent les suivantes :

- lieux et ressources, y compris

- l’usage associé courant des terres par les peuples autochtones et non autochtones pour des pratiques sociales, éducatives, récréatives, spirituelles et culturelles;

- les lieux d’importance sur le plan culturel (p. ex., structures ou sites ayant une importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale);

- services et infrastructure communautaires, comme les installations communautaires, les services d’urgence et de protection, et les services de santé et d’éducation;

- bien-être de la collectivité, y compris la stabilité sociale, la cohésion communautaire et les changements que subissent les interactions intracommunautaires (p. ex., partage);

- bien-être du ménage, y compris les relations familiales et la division des tâches, les normes de genre et les rôles culturels ou spirituels traditionnels des membres de la famille;

- droits de la personne, y compris les droits des Autochtones et des membres de groupes pouvant être touchés par un projet de façons différentes, comme les femmes, les enfants et les personnes de diverses identités de genre.

Il est possible de définir les effets sociaux selon quatre domaines : la maison, la collectivité, le travail et la terre. Par exemple, une évaluation holistique d’un effet social précis devrait examiner les diverses façons dont l’effet est ressenti par les gens à la maison, au travail, dans la collectivité et dans l’environnement local. Cette approche de l’analyse des effets sociaux reflète l’encadrement en amont et en aval des effets sur la santé dans le contexte d’une approche axée sur les déterminants de santé.

Les effets sociaux potentiels d’un projet désigné dépendent du contexte. Ainsi, lors de l’évaluation des répercussions sociales, les collectivités concernées (et divers groupes au sein de ces collectivités) devraient participer à l’évaluation, afin de veiller à l’exactitude de la détermination, du classement par ordre de priorité et de la caractérisation des répercussions sociales prévues.

5.2.2 Méthodes : Évaluation des répercussions sociales

L’évaluation des répercussions sociales (ERS) est la principale approche d’une évaluation exhaustive des effets sociaux d’un projet désigné. Il s’agit d’un processus systématique d’analyse, de surveillance et de proposition de mesures d’atténuation des effets sociaux des projets, y compris des changements sociaux prévus et imprévus causés par les projetsNote de bas de page 32. Une ERS comprend des étapes et des méthodes semblables à celles des évaluations des effets sur la santé et l’économie, y compris les aspects fondamentaux suivants :

- l’élaboration d’un tableau complet et historiquement exact des collectivités potentiellement touchées, y compris des détails relatifs aux cultures, pratiques, valeurs et rôles locaux;

- une description des principales pratiques ou activités sociales susceptibles d’être touchées par le projet désigné, y compris les activités traditionnelles liées à la culture, à la spiritualité ou à la terre;

- la détermination des composantes valorisées qui seront évaluées dans le cadre de l’évaluation d’impact ainsi que la consultation des principales collectivités à propos de ces composantes valorisées et de la façon de les mesurer et de les évaluer;

- une analyse des effets potentiels sur ces composantes valorisées;

- les mesures d’atténuation ou les améliorations proposées, y compris les solutions de rechange au projet.

L’approche générale de l’ERS comprend bon nombre des pratiques exemplaires de l’évaluation d’impact globale. À l’instar de l’évaluation des effets sur la santé, l’économie ou l’environnement, les méthodes, les modèles ou les outils varient selon l’indicateur à l’étude. Par exemple, pour mesurer les effets prévus sur la sécurité communautaire, les praticiens peuvent avoir recours à une étude du profil communautaire, des groupes de discussion, des entrevues ou un sondage quantitatif. Il convient de choisir la méthode ou l’outil de collecte ou d’analyse des données en collaboration avec les membres de la collectivité. Idéalement, la collecte et l’analyse des données seront des activités participatives et offriront aux membres de la collectivité des possibilités de renforcement des capacités et des compétencesNote de bas de page 33 Note de bas de page 34. Pour les collectivités autochtones, les méthodes d’ERS devraient être élaborées conjointement, dans la mesure du possible.

5.2.3 Importance du moment et de la durée lors de l’évaluation des effets sociaux

Les effets sociaux peuvent prendre du temps à se manifester, en particulier ceux qui ont des répercussions sur les valeurs, les attitudes et la résilience de la collectivité. La phase de construction de certains projets désignés est relativement courte, alors que leur période d’exploitation est assez longue. Il est important de tenir compte de l’échelle temporelle du projet lors de l’évaluation des effets sociaux, surtout lorsque le projet s’intègre au tissu social d’une collectivité au fil du temps. Par exemple, lorsque des gens entrent dans une collectivité ou la quittent pour travailler sur le site d’un projet désigné, la composition sociale de cette collectivité peut être touchée positivement ou négativement. Le tissu social d’une collectivité peut s’améliorer au fil du temps à mesure que les revenus augmentent, que les revenus du projet sont investis dans les services communautaires (p. ex., la garde d’enfants) et l’infrastructure (p. ex., les routes) et que le projet devient partie intégrante de l’identité de la collectivité. Il faut déterminer le moment et la durée de l’effet social pour aider à orienter les activités continues de surveillance et de suivi.

Les effets sociaux précis qui seront requis dans l’évaluation d’impact sont déterminés en fonction du contexte du projet et énoncés dans les lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impact. L’Agence, en consultation avec les ministères fédéraux experts et les collectivités susceptibles d’être touchées, déterminera l’approche à adopter pour évaluer les effets sociaux, compte tenu de la portée du projet, de l’emplacement, du contexte ainsi que des commentaires reçus au cours de la planification en amont. Si le contexte exige une ERS complète (au lieu de la prise en compte des composantes valorisées sociales, individuelles ou précises), il en sera fait mention dans les lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impact. Une ERS peut être requise si la collectivité touchée demande ce type d’évaluation ou si les principales composantes valorisées d’intérêt sont de nature sociale. Il est également possible d’intégrer une ERS à une évaluation d’impact plus vaste ou de choisir des méthodes ou des approches tirées d’une ERS pour l’évaluation des effets sociaux.

5.2.4 Documents d’orientation sur les effets sociaux

Des conseils techniques provenant d’un vaste éventail d’associations internationales, dont les suivants, sont disponibles et devraient être consultés à titre de principes directeurs, de définitions et d’outils fondés sur des données probantes :

- International Association for Impact Assessment, International Principles for Social Impact Assessment (2003) – en anglais seulement;

- Conseil international des mines et des métaux, Indigenous peoples and mining good practice guide (2011) – en anglais seulement;

- Mackenzie Valley Review Board, Socio-Economic Impact Assessment Guidelines (sans date) – en anglais seulement.

5.3 Effets économiques

Aux fins de l’évaluation en vertu de la Loi, les effets économiques peuvent être définis comme suit :

« Les conséquences positives et négatives d’un projet désigné sur les composantes de l’économie à l’échelle locale, régionale et nationale. »

Voici quelques composantes de l’économie :

- la main-d’œuvre: les personnes qui effectuent des travaux associés au projet, ainsi que le nombre d’emplois associés au projet, les types d’emplois et le type de compétences requises;

- les terres et les ressources: toute ressource naturelle utilisée dans l’activité économique, y compris le pétrole, les minéraux, les arbres et l’eau;

- le capital: biens d’origine humaine qui servent à produire des biens et des services, comme l’équipement minier, la machinerie utilisée pour la construction ou des bâtiments commerciaux;

- les entreprises et les investissements: les activités d’entreprises, d’industries et d’autres acteurs économiques, y compris ceux directement touchés par un projet désigné (comme les entrepreneurs en construction ou les entreprises de camionnage) et dans d’autres secteurs pouvant être indirectement touchés (comme le tourisme ou la pêche commerciale);

- les dépenses de consommation: les dépenses consacrées aux biens de consommation et aux services, dont les logements privés, les logements locatifs, l’énergie, la nourriture et le carburant;

- les dépenses gouvernementales: les dépenses des administrations locales (y compris les gouvernements autochtones), des gouvernements provinciaux et du gouvernement du Canada, notamment les dépenses consacrées

- aux services (comme les soins de santé, la sécurité publique et l’éducation primaire);

- aux biens;

- à la construction ou à l’entretien de l’infrastructure publique (comme les routes, les ponts et les édifices gouvernementaux).

5.3.1 Effets économiques directs, indirects ou induits

Les effets économiques précis qui seront requis dans l’évaluation d’impact dépendent du contexte du projet et ils seront énoncés dans les lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impact. Selon la nature du projet, l’évaluation des répercussions économiques peut tenir compte des effets du projet à l’échelle communautaire, régionale et nationale, qu’ils soient positifs ou négatifs. Les effets économiques peuvent être directs, indirects ou induits :

- effets économiques directs : les changements aux composantes de l’économie qui découlent directement d’un projet désigné (p. ex., le nombre d’emplois créés sur le site du projet, la valeur des fournitures achetées et les taxes et redevances payées par le promoteur);

- effets économiques indirects : les changements aux composantes de l’économie qui sont des conséquences indirectes du projet (p. ex., le nombre d’emplois créés dans d’autres entreprises associées au projet et la valeur des dépenses de ces entreprises);

- effets économiques et sur le revenu induits : les changements à l’économie attribuables à l’augmentation du revenu personnel causée par des effets économiques directs et indirects (p. ex., les dépenses des employés embauchés par le promoteur et de ceux embauchés dans des industries connexes, des restaurants et d’autres entreprises locales).

Toutes les composantes de l’économie mentionnées ci-dessus peuvent subir des effets directs et indirects. Par définition, les effets induits se limitent aux dépenses de consommation. Les composantes de l’économie (et les composantes valorisées qui relèvent de ces composantes) peuvent être touchées à la fois de manière positive et négative. Les lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impact peuvent décrire les composantes économiques et les méthodes précises qui doivent être incluses dans l’analyse.

L’évaluation des effets économiques peut également tenir compte des capacités locales, régionales et nationales à tirer parti des possibilités économiques engendrées par un projet. Par exemple, les avantages économiques de la création d’emplois ne se concrétisent peut-être pas directement dans une petite collectivité ayant un bassin limité de travailleurs qualifiés. Il est également important de tenir compte des effets sociaux attribuables aux changements de l’économie d’une région donnée. Par exemple, le passage d’une économie fondée sur la pêche traditionnelle à un travail industriel, en particulier lorsque des personnes quittent une collectivité pendant de longues périodes, peut avoir un effet sur le lien que les gens entretiennent avec leur collectivité et leur culture. Cela peut aussi avoir des répercussions sur les familles et les enfants, ainsi que sur la capacité de transmettre la langue et la culture associées aux activités traditionnelles. La compréhension du contexte communautaire permet de décrire clairement l’ampleur des effets économiques locaux, régionaux et nationaux potentiels.

5.3.2 Méthodes : Outils d’évaluation des répercussions économiques

Il existe plusieurs méthodes d’analyse économique. Certaines approches, comme celles mises en avant par des institutions financières internationales, telles que la Banque mondialeNote de bas de page 35, la Banque interaméricaine de développementNote de bas de page 36 et la Banque asiatique de développementNote de bas de page 37, fondent les considérations sur la faisabilité économique et la viabilité financière des projets. D’autres exemples élaborés par des gouvernements (p. ex., l’État australien du QueenslandNote de bas de page 38) et des entités du secteur privé (p. ex., Anglo AmericanNote de bas de page 39) mettent en évidence l’interconnexion des effets sociaux et économiques (c.-à-d., les effets socioéconomiques). Parmi ces approches, il existe des outils et des méthodes particuliers qui peuvent être utilisés selon l’objet de l’analyse :

- Évaluation fiscale ou analyse des répercussions fiscales: Le but de l’évaluation fiscale consiste à calculer et à passer en revue les principaux revenus qui seront générés par le projet, surtout ceux qui découleront des taxes et des redevances pour chaque ordre de gouvernement. Une telle analyse des répercussions permet d’établir la répartition des revenus et des coûts et de déterminer si cette répartition s’équilibre entre les différents partenaires du projet. Les principaux indicateurs utilisés dans l’évaluation fiscale comprennent le nombre d’emplois, les revenus, les dépenses, les nouvelles améliorations des immobilisations et les nouveaux services qui sont générés par le projet.

- Analyse des intrants et extrants: Des modèles d’intrants et d’extrants sont appliqués de deux façons.

- Ils ont d’abord un usage descriptif qui permet d’analyser la structure de l’économie. Cette dernière comprend l’importance relative (contributions) de chaque industrie dans la zone d’étude, les salaires et traitements découlant de ces industries, la consommation des ménages, la valeur ajoutée totale, le produit régional brut et les interactions comme les importations et les exportations.

- Les modèles d’intrants-extrants ont ensuite un usage prédictif. Ils fournissent des perspectives sur le flux potentiel d’intrants du projet vers l’économie locale et, inversement, le flux d’intrants de l’économie locale vers le projet. La mesure standard des flux d’intrants dans les modèles d’intrants et d’extrants est l’incidence directe, indirecte et induite d’un projet.

- Analyse coûts-avantages: Dans le cadre de l’analyse coûts-avantages, les avantages externes sont définis comme étant des augmentations du bien-être humain (p. ex., eau propre) et les coûts correspondent aux réductions du bien-être humain (p. ex., eau polluée). La réalisation d’une analyse coûts-bénéfices commence par la collecte de tous les coûts et bénéfices associés au projet, puis se poursuit par l’agrégation et la comparaison des coûts par rapport aux bénéfices.

Chacune de ces méthodes d’analyse économique commence par une description de la situation de référence, ou de l’environnement économique local et régional en l’absence du projet, qui devrait comprendre une description des diverses composantes de l’économie (telles qu’elles sont définies ci-dessus). La méthode d’analyse choisie dictera un ensemble d’effets économiques prévus à examiner dans le cadre de l’analyse. Le praticien devrait ensuite décrire ces effets économiques prévus. Lors de l’évaluation des répercussions économiques, les praticiens devraient décrire les effets directs, indirects et induits au lieu de se contenter de déclarer les effets économiques dans leur ensemble. La présentation des trois types d’effets aide à déterminer les répercussions économiques positives et négatives potentielles sur différents groupes à l’échelle locale, régionale et nationale.

5.3.3 Principaux éléments à prendre en compte pour analyser les effets économiques

Lorsqu’ils mènent une analyse des effets, les praticiens devraient garder à l’esprit les principaux éléments qui suivent :

- Échelle et limites géographiques des effets : l’échelle géographique des effets économiques dépend de la nature du projet et de ses effets anticipés; cette échelle peut différer selon les effets économiques. L’analyse du praticien devrait expliquer la façon dont les limites des effets économiques ont été déterminées et tenir compte du potentiel d’effets au niveau local, régional et national. Certains effets peuvent se produire principalement au niveau local, tandis que d’autres peuvent se produire au niveau régional ou national. Pour certains projets, la plupart des effets économiques positifs peuvent se manifester loin du site du projet (p. ex., baisse des prix de l’électricité dans une grande ville), tandis que les effets économiques plus négatifs (p. ex., hausse des prix des logements) peuvent être concentrés localement. L’échelle et les limites des effets économiques peuvent correspondre ou non à l’ampleur du projet. Par exemple, les petits projets ayant des répercussions négligeables sur le marché du travail et les capitaux à l’échelle nationale peuvent tout de même contribuer aux recettes du gouvernement fédéral.

- Analyse des effets à court et à long terme : Les effets économiques peuvent également se transformer au cours de la durée de vie du projet et les praticiens doivent distinguer clairement les effets à court et à long terme. Plus particulièrement, dans le contexte de facteurs économiques, dans de nombreux cas l’effet à court terme peut être négatif et l’effet à long terme positif, et vice versa. (Par exemple, un projet peut entraîner une augmentation du coût de la vie et de la circulation pendant la construction, puis créer plus d’emplois permanents et de recettes fiscales lorsqu’il devient opérationnel.) Ces variations sont des aspects importants à prendre en compte dans l’analyse du bien-être (économique et autre) et des mesures d’atténuation potentielles.

- Mise en œuvre de mesures qualitatives et quantitatives : Il faut également expliquer clairement la méthode d’intégration et de comparaison des données qualitatives et quantitatives. Par exemple, une approche axée sur le cheminement des effets nécessitera probablement l’analyse de données qualitatives (comme les commentaires des collectivités ou les sondages), afin de décrire les effets économiques potentiels. Lorsque des données qualitatives sont utilisées, il faut s’assurer d’établir des liens avec les données quantitatives et, de la même manière, d’étayer les données quantitatives à l’aide de données qualitatives. Des questions semblables se posent au moment de l’élaboration des projections; les praticiens devraient décrire les hypothèses formulées dans les prévisions ou projections quantitatives (p. ex., les futurs prix des produits de base). Idéalement, l’analyse comprendra un éventail de projections ou de scénarios envisagés.

5.3.4 Autre élément à prendre en compte : la faisabilité économique

La concrétisation des effets économiques prévus d’un projet dépendra de la faisabilité économique du projet. Les promoteurs peuvent être tenus de fournir des précisions sur l’analyse de rentabilisation du projet. Ces précisions pourraient comprendre une description des hypothèses de faisabilité du projet dans le cadre de divers scénarios. Il peut également s’agir d’une description des changements potentiels des effets économiques positifs et négatifs selon ces différents scénarios. Par exemple, l’analyse d’un projet de ressources naturelles devrait comprendre un éventail d’estimations de la viabilité du projet à la lumière des changements possibles des prix des produits de base, car ces changements peuvent avoir une incidence sur le montant des redevances qui en découleraient. Une analyse approfondie de l’analyse de rentabilisation d’un projet aidera les décideurs à comprendre la certitude des effets économiques positifs et négatifs prévus.

6. Effets sur la santé, la société et l’économie dans les étapes de la prise de décision et après la décision

La Loi exige que le ministre ou le gouverneur en conseil prenne une décision quant à savoir si les effets du projet sont dans l’intérêt public. Cette détermination de l’intérêt public doit s’appuyer sur le rapport d’évaluation d’impact et les cinq facteurs d’intérêt public énoncés dans la Loi. Le rapport d’évaluation d’impact tiendra compte des changements causés aux conditions sanitaires, sociales ou économiques et des répercussions positives et négatives de tels changements que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner. Les parties du rapport portant sur les répercussions sur la santé, la société et l’économie du projet aideront également les décideurs à prendre en compte les facteurs d’intérêt public; plus particulièrement, ces parties peuvent être pertinentes pour quatre de ces facteurs :

- Prise en compte de la mesure dans laquelle le projet contribue à la durabilité: En vertu de la Loi, la durabilité signifie la « capacité à protéger l’environnement, à contribuer au bien-être social et économique de la population du Canada et à maintenir sa santé, dans l’intérêt des générations actuelles et futures » (caractères italiques et gras ajoutés). Pour de plus amples détails sur l’approche de la prise en compte de la durabilité dans le cadre de la Loi, veuillez consulter le Document d’orientation : Prise en compte de la mesure dans laquelle un projet contribue à la durabilité.

- Prise en compte de la mesure dans laquelle certains effets sont importants: Cette détermination de l’intérêt public doit tenir compte, entre autres, de la mesure dans laquelle les effets négatifs sur la santé, la société, l’économie et l’environnement relevant d’un domaine de compétence fédérale et les effets directs ou accessoires négatifs indiqués dans le rapport d’évaluation d’impact sont importants. Pour appuyer cette détermination de l’intérêt public, le rapport d’évaluation d’impact doit caractériser la mesure dans laquelle les effets du projet sont importants. Il ne s’agit pas de déterminer si un effet est important ou non. Le rapport d’évaluation d’impact décrit plutôt l’étendue de l’importance d’un effet négatif en utilisant des critères comme l’ampleur, la portée géographique, le moment, la fréquence et la durée. (L’Agence publiera d’autres orientations sur la détermination de l’étendue de l’importance.)

- Prise en compte de la mise en œuvre des mesures d’atténuation que le ministre ou le gouverneur en conseil estime indiquées: Les mesures d’atténuation visent à éliminer, à réduire, à limiter ou à compenser les effets négatifs d’un projet désigné. Elles pourraient comprendre les mesures de réparation de tout dommage causé par ces effets au moyen du remplacement, de la restauration, de l’indemnisation ou de toute autre mesure. Le rapport d’évaluation d’impact fournit une description des mesures d’atténuation réalisables sur les plans technique et économique qui doivent être appliquées à tous les effets négatifs cernés au sein de la compétence fédérale, ainsi qu’aux effets négatifs directs ou accessoires. Les mesures d’atténuation proposées par d’autres instances ou des groupes autochtones peuvent également être prises en compte.

- Prise en compte des répercussions que le projet désigné peut avoir sur tout groupe autochtone et des répercussions négatives qu’il peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada: Lorsqu’ils prennent en compte les répercussions potentielles d’un projet désigné sur un groupe autochtone, les décideurs examinent une gamme de facteurs qui peuvent comprendre les effets positifs et négatifs du projet désigné sur les conditions sanitaires, sociales et économiques des peuples autochtones. Pour éclairer cette prise en compte, veuillez consulter le Document d’orientation : Évaluation des répercussions potentielles sur les droits des peuples autochtones.

Si le décideur détermine que les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale et les effets négatifs directs ou accessoires indiqués dans le rapport d’évaluation d’impact sont dans l’intérêt public, le ministre publie une déclaration de décision dans laquelle il énonce toutes les conditions que doit respecter le promoteur. Il peut s’agir de conditions qui atténuent les effets négatifs sur la santé, la société ou l’économie relevant d’un domaine de compétence fédérale ou les effets directs ou accessoires, comme des exigences en matière d’atténuation ou de surveillance axées sur les effets sur la santé, la société ou l’économie indiqués dans le rapport. Les conditions peuvent également concerner les mesures d’accommodement tenant compte des répercussions négatives sur les droits des Autochtones, y compris les répercussions découlant des effets sur les conditions sanitaires, sociales et économiques des peuples autochtones.

En ce qui concerne les répercussions dépassant un domaine de compétence fédérale, selon le contexte, les partenaires provinciaux, territoriaux ou autochtones peuvent s’attaquer aux effets négatifs sur la santé, la société ou l’économie; les promoteurs peuvent aussi le faire volontairement.

Le gouvernement du Canada peut également mettre en place des mesures complémentaires, c’est-à-dire des initiatives entreprises dans le cadre de programmes fédéraux ou sous l’autorité d’un ministre ou d’un ministère fédéral, qui vont au-delà de celles énoncées dans la Loi. Les mesures complémentaires peuvent servir à régler des problèmes qui ne sont pas du ressort d’un promoteur, comme des questions transversales exigeant une intervention intégrée ou pour établir des mesures d’accommodement tenant compte des répercussions négatives sur les droits conférés aux peuples autochtones en vertu de l’article 35. Ces mesures peuvent également tirer parti des effets positifs d’un projet et renforcer ces derniers. Les mesures complémentaires pourraient, à titre d’exemple, comprendre des programmes de perfectionnement des compétences et de formation, ou des programmes sociaux.

Annexe 1 – Principales ressources

Évaluation des répercussions sur la santé

- Bhatia, R., L. Farhang, J. Heller, M. Lee, M. Orenstein, M. Richardson et A. Wernham (2014). Minimum Elements and Practice Standards for Health Impact Assessment, Version 3. https://pdfs.semanticscholar.org/040d/8ff2749f8ef2ec8b8233b7bffae9f7a38a12.pdf. (En anglais seulement.)

- The Firelight Group, Lake Babine Nation, et Nak’azdli Whut’en. (2017). Indigenous Communities and Industrial Camps: Promoting Healthy Communities in Settings of Industrial Change, http://www.thefirelightgroup.com/firelightmaterials/wp-content/uploads/2016/03/Firelight-work-camps-Feb-8-2017_FINAL.pdf. (En anglais seulement.)

- Westwood, E. et M. Orenstein. (2016). Resource Kit for HIA Practitioners: HIA for Industrial Projects, Habitat Health Impact Consulting Corp. https://hiasociety.org/resources/Pictures/Resource%20Kit%20HIA%20Industrial%20Projects.pdf (En anglais seulement.)

Évaluation des répercussions sociales

- International Association for Impact Assessment (IAIA) (2003). International Principles for Social Impact Assessment, Fargo, Dakota du Nord, International Association for Impact Assessment. https://www.iaia.org/pdf/Sections/SIA/IAIA%20SIA%20International%20Principles.pdf. (En anglais seulement.)