Partie 2 : Rapports de recommandations

Contexte des rapports de recommandations

Comme il est indiqué précédemment, l’évaluation des besoins de la phase I a donné lieu à un large éventail de domaines d’intérêt potentiels pour les recommandations des experts (voir l’annexe 3). Dans le cadre d’une série de réunions de définition de la portée, les représentants du Recours collectif Heyder-Beattie, et de l’Équipe de la Défense ont demandé aux experts de se concentrer sur trois thèmes : l’amélioration de l’éducation, la responsabilisation des dirigeants et le soutien dans le milieu de travail.

Le resserrement de l’évaluation des besoins s’est traduit par certains sujets qui se sont retrouvés en dehors de la portée des rapports des expertsNote de bas de page 18. Ces sujets ont été soulevés et sont pertinents pour le soutien des survivants et pour la lutte contre l’inconduite dans les FAC, et ils bénéficieraient donc d’une discussion et d’une délibération plus approfondies. Alors que les FAC déterminent la mise en œuvre des recommandations des experts, les éléments suivants doivent également être examinés :

Commémoration

- Broche commémorative pour les survivants d’inconduite

- Événement commémoratif pour reconnaître et éduquer les membres des FAC et de l’Équipe de la Défense sur les traumatismes sexuels militaires

Lors de la discussion sur la tradition militaire, l’importance de la cérémonie et de la tenue a été évoquée. Il a été suggéré que le début du changement de culture pourrait se produire avec l’adaptation des traditions, pour inclure un écusson, une épingle et/ou une cérémonie pour les survivants. Les membres ont fait remarquer que quelque chose de concret pour les vétérans serait très significatif pour la communauté.

Amélioration du soutien aux survivants

- Points de contact dédiés sur les bases et les escadres pour le soutien et la défense des survivants

- Examen du devoir de signaler

- Amélioration du soutien à la santé mentale et de la compréhension des dirigeants

- Amélioration de l’alignement entre la gestion des carrières et les services médicaux

Les moyens par lesquels l’Équipe de la Défense et les FAC soutiennent les survivants d’inconduite ou de discrimination ont été reconnus comme des domaines à améliorer. Les membres ont noté les disparités entre la gestion de carrière et le soutien médical, le manque de contrôle et d’organisme pour les survivants en ce qui concerne le processus de signalement, et la possibilité d’améliorer les services de soutien à l’aide de points de contact dédiés sur les bases et les escadres, bien informés et formés et tenant compte des traumatismes.

Amélioration de la reddition de comptes

- Examen du système de justice militaire en ce qui concerne les abus de pouvoir et les fautes professionnellesNote de bas de page 19

- Repenser et actualiser le serment, les valeurs et l’éthique pour les nouvelles recrues

La responsabilité des dirigeants est cruciale pour garantir la confiance et le bien-être des membres des FAC. Alors que l’Équipe de la Défense réfléchit à sa culture organisationnelle et aux obstacles, il est nécessaire d’examiner dans quelle mesure les membres sont évalués sur la façon dont ils vivent et promeuvent les valeurs et l’éthique convenues lors du recrutement. Une meilleure réflexion sur ce qui est demandé aux membres et la confirmation de la compréhension de ces exigences lors du recrutement constituent également une occasion d’amélioration.

Notices biographiques des experts

Les rapports de recommandations suivants ont été créés par trois experts sous contrat. Bien qu’elles soient le fruit du processus de consultation, les opinions exprimées dans les rapports de recommandations des experts sont celles de leurs seuls auteurs. Après un aperçu des biographies des auteurs, les rapports peuvent être lus dans leur intégralité.

Maya Eichler, Mount Saint Vincent University

L'auteur de Redéfinir le milieu de travail des FAC pour permettre un changement de culture

Mme Maya Eichler est professeure associée en études politiques et canadiennes et en études féminines à Mount Saint Vincent University (MSVU). Elle est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l’innovation sociale et l’engagement communautaire et dirige le Centre for Social Innovation and Community Engagement in Military Affairs à MSVU. Mme Eichler s’intéresse au changement social et à l’engagement des citoyens dans la sphère militaire et sécuritaire, avec un accent particulier sur le rôle du genre. Elle mène des recherches sur la politique de défense canadienne; le genre, la violence sexuelle et les forces armées; la transition de la vie militaire à la vie civile et les histoires communautaires de guerre et de paix. Mme Eichler a publié le livre Militarizing Men: Gender, Conscription, and War in Post-Soviet Russia avec Stanford University Press (2012) et le volume édité Gender and Private Security in Global Politics avec Oxford University Press (2015). Ses articles ont été publiés dans l’International Feminist Journal of Politics, Critical Military Studies, Armed Forces & Society, Études Internationales, Critical Security Studies, Citizenship Studies, Brown Journal of World Affairs, International Journal, Military Behavioral Health, Journal of Military, Veteran and Family Health, the Journal of Family Theory and Review, et Canadian Public Administration/Administration publique. Plus récemment, elle a édité un numéro spécial d’Atlantis : Critical Studies in Gender, Culture & Social Justice intitulé « Gender and the Canadian Armed Forces: Does Change Mean Feminist Progress? ». Elle est également responsable de l’ACS+ pour le Groupe de prospective en défense et sécurité financé par les bourses MINDS du MDN.

Nancy Taber, N2M Consulting

L'auteur de Éliminer les privilèges non mérités : Problématiser l’idéal guerrier ancré dans les politiques et les pratiques de recrutement, de rétention et de promotion

Mme Nancy Taber est professeure et directrice du programme d’éducation des adultes au Département des études pédagogiques de Brock University. Elle est un officier militaire à la retraite qui a servi comme coordonnateur tactique (TACCO) en tant que navigateur aérien d’un hélicoptère Sea King. Elle est titulaire d’un baccalauréat en Science politique du Collège militaire royale du Canada, d’une maîtrise en Éducation (axée sur l’éducation des adultes) de MSVU et d’un doctorat en Éducation (axé sur l’éducation aux adultes) de l’University of South Australia. Elle est membre et ancienne présidente de l’Association canadienne pour l’étude de l’éducation des adultes, membre professionnel de la Canadian Authors Association et ancienne rédactrice en chef de la Revue canadienne pour l’étude de l’éducation des adultes. Dans le cadre de ses recherches, elle explore les façons dont l’apprentissage, le genre et le militarisme se croisent dans la vie quotidienne, la culture populaire, les musées, les institutions éducatives et les organisations militaires. Elle enseigne dans les domaines de l’éducation critique des adultes et de l’apprentissage socioculturel, en mettant l’accent sur le genre et le militarisme. Mme Taber est l’éditrice ou la coéditrice de cinq livres et de deux numéros spéciaux de revues; elle est l’auteure ou la coauteure de 23 chapitres de livres, de 46 articles de revues et de 57 présentations à des conférences nationales et internationales. Elle est également l’auteure de nouvelles et d’un roman issu de ses recherches sur la fiction, qui explorent les expériences complexes des femmes par rapport à la guerre et aux FAC. Ses consultations portent sur le féminisme et le militarisme, ainsi que sur le rendement humain dans des environnements difficiles, pour des cabinets d’avocats, des organisations gouvernementales, des organisations militaires et des entreprises privées.

Grazia Scoppio, GS Global Consulting

L'auteure de Construisez et ils viendront : (re) construire des FAC inclusives inclusive, diversifiée, équitable et responsable par l’éducation

Mme Grazia (Grace) Scoppio est professeure au sein du Département des études de la défense du Collège militaire royal du Canada (CMRC), est nommée conjointement au Department of Political Studies de l’Université Queen’s et est agrégée au Centre for International and Defence Policy de l’Université Queen’s. Elle a été sélectionnée comme chaire de recherche Fulbright Canada en études sur la paix et la guerre à la Norwich University, au Vermont (États-Unis). Pendant sa résidence à Norwich, de janvier à mai 2021, elle fera des recherches sur la participation des immigrants dans les forces armées du point de vue international. Mme Scoppio était la doyenne des études des études permanentes au CMR de 2017 à 2020, après avoir agi à titre de doyenne associée de 2013 à 2016. De 2002 à 2013, elle a occupé de nombreux postes à l’Académie canadienne de la Défense et à l’Institut de leadership des Forces canadiennes (ILFC). Mme Scoppio détient un baccalauréat ès arts (avec distinction) de l’Université de Toronto, une maîtrise de l’université Stendhal-Grenoble 3 (France) et un doctorat en éducation de l’Université de Toronto. Elle est l’auteure d’un livre et a rédigé ou corédigé plus de 20 rapports techniques et scientifiques, plusieurs articles de revue et des chapitres dans des livres édités. Elle a fait des présentations à de nombreuses conférences nationales et internationales, et ses recherches ont été publiées comme auteure ou coauteure dans des publications, notamment des livres, des rapports scientifiques, des chapitres de volumes édités et des articles dans des journaux revus par des pairs, comme Armed Forces & Society. Elle a reçu plusieurs subventions et prix, notamment du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, du MDN et de Fulbright Canada. Mme Scoppio est une membre active de diverses sociétés universitaires, y compris l’Inter-University Seminar on Armed Forces and Society et la Société canadienne d’éducation comparée et internationale, où elle fait partie de la direction depuis 2000.

Rapports de recommandations des experts

Redéfinir le milieu de travail des FAC pour permettre un changement de cultureNote de bas de page 20

Prémisse : l’armée en tant que lieu de travail exceptionnel pour les hommes et les femmes

Lorsqu’on examine les questions relatives à la culture militaire – de la représentation des genres et de la diversité à l’inconduite sexuelle dans les FAC – il est crucial de comprendre la nature exceptionnelle du milieu de travail militaire. La préparation opérationnelle est sa raison d’être : le travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, l’universalité du service, la responsabilité illimitée et la mission avant soi sont des caractéristiques essentielles de la vie militaire. Souvent décrite comme une « institution totale » (Goffman, 2006), l’armée contrôle de nombreux aspects de la vie des militaires, tels que leurs soins de santé, leurs relations familiales et leurs activités non professionnelles. L’armée est également un lieu de travail où la relation entre l’employeur et les employés est unique. Il n’y a pas de syndicat pour défendre les droits des employés militaires ou soutenir leurs préoccupations liées au travail, et aucun des organismes de surveillance indépendants que l’on trouve dans d’autres milieux de travail (c.-à-d. le système provincial des commissions canadiennes des accidents du travail, le système d’enquête du ministre fédéral du Travail).

La nature exceptionnelle du travail militaire a été utilisée dans le passé pour justifier le statut de l’armée en tant que milieu de travail typiquement masculin et masculinisé. Jusqu’à il y a 30 ans, tous les rôles et postes liés au combat étaient censés être réservés aux hommes. L’ensemble de l’infrastructure et du système militaire a été construit autour de la norme du membre de service masculin (anglophone), blanc, hétérosexuel et cisgenre. En raison de cette histoire, l’institution militaire et sa culture privilégient les membres masculins du service et les traits associés de la masculinité guerrière. Cela a créé des préjugés systémiques et des obstacles hérités du passé pour les femmes et les autres personnes qui ne correspondent pas à l’« idéal » ou à la « norme » présumés. Ces préjugés et ces obstacles sont tolérés et accommodés, mais ne sont pas systématiquement inclus de manière significative. C’est aux femmes et aux autres membres du service historiquement sous-représentés qu’il incombe de consacrer le temps et l’énergie nécessaires pour trouver la manière de s’intégrer dans un système qui n’a pas été conçu pour eux, un peu comme les gauchers qui doivent fonctionner dans un monde organisé pour les droitiers.

Ce rapport remet en question l’hypothèse selon laquelle le manque de représentation des sexes ou genres et de la diversité ainsi que le problème de l’inconduite sexuelle peuvent être traités de manière significative sans changer le système. Les systèmes militaires (et de vétérans) ont historiquement été aveugles à, et caractérisés par, des préjugés systémiques et des lacunes dans la recherche à l’égard de tous les membres militaires et vétérans historiquement sous-représentés.

Ajouter davantage de femmes, de membres de la communauté LGBTQ2+, de Noirs, d’Autochtones ou de personnes de couleur « et remuer le tout » ne suffira pas à faire évoluer la culture militaire. Les tentatives antérieures pour aborder la représentation des sexes et des genres et de la diversité ainsi que l’inconduite sexuelle dans l’armée se sont concentrées sur des solutions superficielles et simplistes, telles que la levée des obstacles juridiques, l’augmentation du nombre de recrues féminines ou l’ordre donné aux membres de cesser de commettre des inconduites sexuelles. Jamais on n’a tenté d’élaborer une stratégie globale de changement culturel fondée sur l’élimination des préjugés systémiques et des obstacles hérités du passé.

Ce qu’il faut, c’est un changement fondamental dans la façon de penser : « Comment faire en sorte que plus de femmes et de Canadiens issus de la diversité se joignent aux FAC? » et « Comment créer un milieu de travail inclusif, accueillant, sécuritaire, respectueux et favorable, non seulement exempt de préjudice et de discrimination, mais dans lequel les femmes et les membres d’origines diverses peuvent s’épanouir? » La première question fait peser la responsabilité sur les femmes (voir p. ex. Earnscliffe Strategy Group, 2017). La deuxième question met en avant le rôle et la responsabilité de l’institution dans le changement de culture.

Ce rapport propose une feuille de route en trois volets pour le changement.

- Tout d’abord, nous devons aborder et supprimer les préjugés systémiques et les obstacles hérités du passé qui continuent d’exister et de nuire aux militaires historiquement sous-représentés.

- Deuxièmement, nous devons nous engager dans une refonte inclusive du milieu de travail militaire.

- Troisièmement, dans cette refonte, nous devons inclure les perspectives de ceux qui sont le plus négativement affectés par le milieu de travail militaire d’aujourd’hui. Cette refonte nécessite l’identification et l’élimination des préjugés et des obstacles liés au sexe et au genre, ainsi que le développement de soutiens, de services et de programmes adaptés et appropriés pour les sous-populations militaires historiquement sous-représentées.

Le manque de représentation des sexes et des genres et de la diversité et le problème de l’inconduite sexuelle dans l’armée sont des problèmes systémiques et nécessitent donc des solutions systémiques qui permettent un changement transformateur. Pour arriver à ce dernier, il faut repenser le milieu de travail militaire en s’attaquant aux causes profondes de la discrimination et de la violence fondées sur le sexe et le genre, ainsi qu’aux façons dont elle est renforcée par le racisme, l’homophobie et d’autres formes de discrimination et de violence à l’égard de ceux qui ne correspondent pas à l’« idéal » actuel du militaire blanc, hétérosexuel et cisgenre. Il faudra également redéfinir la culture militaire autour d’une compréhension nouvelle et inclusive de l’identité du soldat, du marin, de l’aviateur et de l’opérateur des forces spéciales canadiens.

Comprendre le problème

La conception historique de l’institution militaire : ce n’est pas un nouveau problème.

Il est essentiel, tout d’abord, de comprendre la longue histoire de l’armée, qui perpétue les inégalités entre les sexes et autres. Il ne s’agit pas d’un nouveau problème ou d’un problème contemporain, mais d’un problème aux racines historiques profondes. Si le genre est peut-être la caractéristique la plus déterminante de l’armée, il est important de noter que le genre fonctionne de concert avec d’autres structures de discrimination. Les FAC ont longtemps été non seulement une institution dominée par les hommes et masculiniste, mais aussi une institution hétéronormative, capacitiste et de colons blancs (George, 2016; Poulin et Gouliquer, 2012).

Les FAC, comme d’autres institutions militaires, ont été construites et conçues pour les hommes de service; plus précisément, pour les hommes hétérosexuels, blancs et cisgenres. L’institution a une longue histoire d’adoption de la norme masculine et de privilège de la masculinité, et de discrimination à l’égard des femmes de service. Pendant la majeure partie de l’histoire des FAC, les femmes n’étaient pas autorisées à servir de la même manière que les hommes. Elles ont été incluses que de manière sélective, et construites comme « l’autre » dans la culture militaire. Le privilège de la masculinité et la célébration du guerrier masculin sont des éléments clés de la culture et sont particulièrement difficiles à éliminer, car ils sont historiquement liés à la raison d’être de l’armée : l’efficacité opérationnelle. Cet héritage est profond et imprègne encore la culture aujourd’hui (Davis, 2020; Eichler, 2019a; Taber, 2018; Winslow et Dunn, 2002).

En raison de cet héritage historique, l’ensemble de l’environnement militaire a été conçu autour de la norme de l’homme militaire (blanc, hétérosexuel, cisgenre) marié à une épouse civile, ce qui a créé des obstacles systémiques pour les femmes et les autres personnes qui ne sont pas dans la « norme » (membres de la communauté LGBTQ2+, Noirs, Autochtones, personnes de couleur, membres handicapés et autres, comme les membres célibataires ou les parents seuls). Les salles de bains, les logements, la conception des équipements, la conception des uniformes, la taille et la conception des véhicules, les cockpits des avions et les normes de soins médicaux étaient basés sur la taille, le poids, la force, la forme et la physiologie de l’homme moyen. Il en va de même pour les politiques du personnel militaire conçues pour soutenir la vie et les besoins des hommes, leurs parcours professionnels et leurs styles de leadership. L’armée reflète, de manière exacerbée, les préjugés masculins que l’on retrouve plus largement dans la société (Criado Perez, 2019).

Outre la discrimination à l’égard des femmes, l’hétéronormativité et l’homophobie sont intégrées dans la conception historique des FAC. À partir de la fin des années 1950 et jusqu’au début des années 1990, l’armée s’est engagée dans une campagne concertée visant à « purger » les membres des services lesbiens et gais de l’armée et d’autres lieux de travail de la fonction publique fédérale (Fodey, 2018; Kinsman et Gentile, 2010; Poulin et Gouliquer, 2012).

Les minorités raciales et ethniques ont également l’habitude de devoir se battre pour obtenir le droit de participer à l’armée canadienne, notamment les Canadiens noirs (Ruck, 1987), les Canadiens japonais et chinois (Roy, 1987) et les Canadiens autochtones (Chambre des communes du Canada, 2019), surtout dans le contexte des deux guerres mondiales. Ils ont également dû se battre pour être reconnus après leur service, ce qui reflète la blancheur systémique de l’armée et un racisme sociétal plus large.

Les FAC ont également l’habitude de privilégier les hommes anglophones. Et même si le bilinguisme officiel est pratiqué depuis plus de 50 ans maintenant, il reste une dualité inhérente aux cultures anglophone et francophone au sein de l’armée d’aujourd’hui (Chouinard, 2020).

Cette histoire a conduit au privilège implicite de certains hommes et de certaines masculinités, à l’« altérité » des hommes qui ne correspondent pas à l’« idéal » du guerrier masculin blanc, hétérosexuel, anglophone et cisgenre, et à l’« altérité » de toutes les femmes et des comportements, traits et styles de leadership associés à la féminité. La première étape vers un changement de culture consiste à reconnaître l’impact continu de la conception historique de l’armée canadienne, et la façon dont elle imprègne encore aujourd’hui de nombreux aspects de l’institution et de sa culture. Lorsque nous prenons vraiment cela à cœur, nous pouvons comprendre pourquoi les changements superficiels à court terme ne suffisent pas à provoquer un changement transformateur. Il faudra un effort concerté de la part de l’institution pour défaire de manière systématique et complète l’héritage de cette histoire d’inégalité et d’« altérité ».

De la discrimination au sexe ou au genre et autres aveuglements intersectionnels.

Il y a un peu plus de 30 ans, les dirigeants institutionnels de l’armée se sont battus avec acharnement pour préserver la discrimination fondée sur le sexe et écarter les femmes des rôles de combat. Elle a plaidé avec véhémence devant le Tribunal canadien des droits de la personne pour être autorisée à maintenir son quota d’hommes, l’« exigence minimale masculine » qui était en vigueur pour 84 professions, dont 29 réservées aux hommes, à l’époque. Les dirigeants militaires ont fait valoir que la présence de femmes dans les armes de combat minerait la cohésion des unités, le moral et, en fin de compte, l’efficacité opérationnelle (Tribunal canadien des droits de la personne, 1989).

En 1989, les FAC ont reçu l’ordre de supprimer l’exigence d’un minimum masculin dans toutes les professions. Mais la suppression de la discrimination légale n’est qu’une condition préalable au changement de culture, elle ne peut pas changer la culture de l’armée et ne l’a pas fait (Winslow et Dunn, 2002). Au lieu de cela, l’institution a adopté ce que Karen Davis (2013) a appelé une « approche neutre ce qui concerne le genre ». Le problème de la neutralité ou de l’indifférence à l’égard du genre est qu’elle ne tient pas compte des structures sexistes de l’armée, des programmes et des services militaires (et, d’ailleurs, de la société en général). La devise est devenue « un soldat est un soldat est un soldat ». Elle part du principe qu’il suffit de traiter tout le monde de la même manière, alors qu’en fait, ce traitement reproduit les inégalités existantes, les femmes devant être traitées de la même manière que les hommes. Mais lorsque les différences et les besoins spécifiques au sexe et au genre des femmes ne sont pas pris en compte, cela renforce les préjugés masculins (Criado Perez, 2019).

Les politiques ouvertement racistes ont disparu depuis longtemps dans les années 1990, mais l’enquête sur la Somalie a révélé la pertinence persistante du racisme en tant qu’aspect problématique de la culture militaire (Whitworth, 2004; Razack, 2004). Le racisme a été abordé dans le cadre du Code de prévention du harcèlement et du racisme (SHARP), une initiative de formation basée sur le changement de comportement, mais sans s’attaquer à la nature historique et systémique du racisme et de la supposée blancheur dans l’institution militaire. En 1992, les FAC ont commencé à autoriser les lesbiennes, les gais et les transsexuels à servir ouvertement dans l’attente d’une décision de justice, mais n’ont jamais reconnu explicitement le rôle de l’homophobie et de l’hétéronormativité dans la culture militaire.

Au cours des trois dernières décennies, depuis que les pressions externes en faveur du changement se sont intensifiées, les FAC se sont concentrées sur le comportement individuel et les objectifs numériques conformément aux exigences de l’équité en matière d’emploi (EE) (gouvernement du Canada, 1995). Les objectifs de l’EE s’adressent à des groupes particuliers, à savoir les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles. Mais les objectifs de l’EE ne tiennent pas compte du rôle systémique du sexisme, de la misogynie, du racisme et de l’homophobie dans la culture militaire. Ce n’est que récemment que les FAC ont commencé à reconnaître la nécessité de s’attaquer aux formes de discrimination qui se croisent, comme avec la création, en décembre 2020, du Groupe consultatif du Ministère sur le racisme systémique, la discrimination, notamment le racisme anti-Autochtones et anti-Noirs, les préjugés LGBTQ2, la discrimination sexuelle et la suprématie blanche (gouvernement du Canada, 2021c).

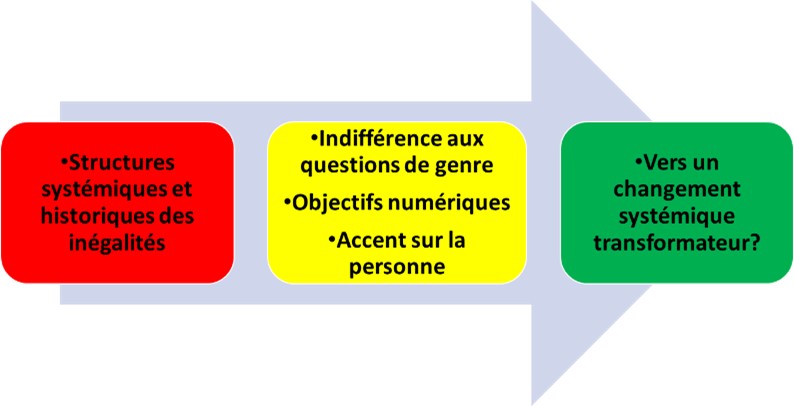

Figure 1 : Compréhension du problème

Longue description

Divers facteurs se chevauchant renforcent la perpétuation des inégalités de genre et d’autres inégalités au sein des Forces armées canadiennes :

- la nature exceptionnelle du travail militaire

- les normes de la masculinité

- l’approche « ajouter et mélanger » et l'indifférence quant aux questions de genre

La culture militaire en tant qu’élément du problème et les tentatives imparfaites pour aborder le changement de culture.

La représentation des sexes ou des genres et de la diversité ainsi que le problème de l’inconduite sexuelle dans les forces armées sont intrinsèquement liés à la question de la culture militaire. Aujourd’hui, la culture de l’armée est reconnue comme une préoccupation majeure, et le changement de culture a été cerné comme une priorité absolue. Comme le montrent le rapport Deschamps (2015) ainsi que les recherches canadiennes et internationales, le problème n’est pas simplement que les armées sont des organisations dominées par les hommes. C’est plutôt le type de masculinité promu par la plupart des armées, y compris celle du Canada, qui est problématique (Eichler, 2014; Taber, 2018). Cette forme de masculinité guerrière privilégie la robustesse, l’agressivité et la violence et se définit en opposition à ce que la société associe de façon stéréotypée à la féminité : la faiblesse, la vulnérabilité et l’émotion. En particulier dans les métiers à prédominance masculine, cette version « dure » de la vie de soldat limite la tolérance à l’égard des militaires qui ne « correspondent pas » : les femmes, les membres de la communauté LGBTQ2+, les personnes racialisées, les personnes handicapées ainsi que les personnes souffrant de TSPT et d’autres blessures (Whitworth, 2004). On peut soutenir que la culture de l’armée nuit également aux militaires identifiés comme étant des hommes. Elle limite les possibilités de parler des émotions et de la douleur, et peut décourager la recherche d’aide. La culture militaire est essentielle pour comprendre le genre, la diversité et le bien-être des militaires, car elle façonne leur identité pendant et après le service et le traitement qu’ils reçoivent de leurs pairs, des prestataires de soins de santé et de la chaîne de commandement. Lorsque les soldats quittent l’armée et retournent à la vie civile, ils doivent trouver des moyens de laisser cette culture derrière eux et de s’adapter à la vie civile (Whelan et Eichler, 2019; Eichler 2019b).

Le leadership du MDN et des FAC a reconnu et cerné le changement de culture comme une priorité absolue. Pourtant, la manière dont ce changement a été abordé jusqu’à présent pose trois problèmes principaux qui continueront à entraver la réussite de sa mise en œuvre. Premièrement, l’absence de définition claire de ce qui constitue la culture militaire (y compris ses fondements historiques sexospécifiques) signifie que des mesures sont prises sans une compréhension conceptuelle claire du statu quo ou du résultat souhaité. Deuxièmement, la préoccupation pour les chiffres et les objectifs est un jeu perdant, à la fois parce que les objectifs échouent généralement et parce que les objectifs numériques ne garantissent pas un changement qualitatif de la culture d’une organisation. Les mesures visant à changer la culture sont censées être des preuves du changement de culture sans que leur efficacité soit dûment évaluée sur la base de preuves. Troisièmement, on se préoccupe des comportements individuels et des symptômes plutôt que des causes profondes et des problèmes systémiques. L’opération Honour était basée sur le changement des comportements, mais pas sur le changement des conditions de service pour les femmes et les autres groupes historiquement sous-représentés. Il n’y a jamais eu de tentative stratégique globale pour défaire les causes profondes institutionnelles et culturelles de la discrimination et de la violence (Eichler, 2017, 2019b; English, 2018).

La stratégie intitulée La voie vers la dignité et le respect poursuit cette compréhension imparfaite de la manière dont les institutions évoluent. Toutefois, il lui manque une compréhension de la raison pour laquelle l’inconduite sexuelle a lieu ni quelles en sont les causes profondes. Une fois de plus, l’accent est trop mis sur le comportement individuel, alors même que le document vise à aborder le changement de culture. Elle n’identifie pas la masculinité comme un problème ou même une caractéristique de la culture militaire. Le document ne tient pas compte non plus de la manière dont le sexisme, la misogynie et le racisme s’entrecroisent pour renforcer la violence et la marginalisation. Bien que le document parle de changement de culture, il se concentre sur l’alignement ou le réalignement de la culture des FAC plutôt que sur son changement complet (gouvernement du Canada, 2020).

Figure 2 : Des approches biaisées et imparfaites à un changement transformateur

Longue description

Pour cheminer vers un changement systémique transformateur, il faut mettre l'accent sur l'amélioration du milieu de travail :

- en ciblant, en identifiant et en éliminant les structures systémiques et historiques génératrices d’inégalités;

- en s’éloignant des solutions individuelles ou numériques qui requièrent des femmes et des militaires de diverses identités de genre qu’ils s’adaptent à un système biaisé.

Vers un changement transformateur.

Les tentatives précédentes d’assimiler ou d’accommoder les femmes et les membres issus de la diversité n’ont pas suffi à réaliser un changement de culture (Davis, 2020; Okros, 2020). L’accent mis sur les objectifs numériques ou sur le contrôle des comportements individuels n’a pas non plus été une approche fructueuse pour parvenir à un changement de culture (English, 2018). Il convient de mettre davantage l’accent sur la responsabilité de l’institution en matière de changement (ou sur les mécanismes de contrôle externe pour soutenir une telle approche institutionnelle si l’institution ne peut le faire seule), et moins sur les individus (c.-à-d. les femmes et les membres issus de la diversité) pour contribuer au changement. Il incombe aux femmes et aux membres issus de la diversité de trouver des moyens de s’intégrer dans un système qui n’a pas été conçu pour eux. Ce qu’il faut plutôt, c’est un changement systémique transformateur de l’institution militaire. Comme l’explique Femmes et Égalité des genres Canada (FEGC) : « [L] e changement systémique permet de traiter ou de supprimer les obstacles fondamentaux qui entravent l’égalité des genres, plutôt que de chercher à changer les femmes pour qu’elles s’adaptent aux systèmes discriminatoires » (gouvernement du Canada, 2021 a).

Comme on l’affirme dans le présent rapport, l’une des façons d’évoluer vers un changement transformateur est de se concentrer sur l’amélioration de la qualité du milieu de travail en éliminant les préjugés et les obstacles systémiques et en le rendant plus inclusif, accueillant, sûr, respectueux et favorable pour tous les membres du service. La culture militaire est ancrée non seulement dans les idées, mais aussi dans les conditions matérielles du lieu de travail qui ont été façonnées par des préjugés historiques et des obstacles hérités. Si nous changeons ces conditions matérielles, nous avons plus de chances d’assister à un changement transformateur. Les mentalités changent lorsque le système et ses « éléments constitutifs » fondamentaux changent.

Une feuille de route pour le changement

Reconnaître, nommer et traiter les préjugés et les obstacles systémiques.

Les FAC devraient reconnaître et admettre les préjugés systémiques existants et les obstacles systémiques hérités du passé. La reconnaissance de ces préjugés et obstacles hérités du passé nous éloignerait de l’actuel accent imparfait sur les solutions basées sur les individus et les chiffres, et de l’attente que les femmes et les membres issus de la diversité s’adaptent à un système biaisé.

Il y a des leçons à tirer de la communauté autochtone et de la question de la réconciliation. Les universitaires autochtones ont fait valoir que la véritable réconciliation ne peut avoir lieu que lorsque toute la vérité est mise en lumière, que l’institution assume l’entière responsabilité, que le mal n’est plus fait et que la réparation va au-delà de la compensation pour inclure un changement transformateur (Palmater, 2019). Malheureusement, l’ERD Heyder-Beattie exclut déjà « un aveu de responsabilité de la part du Canada » (Heyder-Beattie c. Le Procureur général, 2019). Mais il faut souligner à quel point une certaine forme de bilan est importante comme première étape vers un changement véritable et significatif et le rétablissement de la confiance, en particulier si l’on considère la trahison institutionnelle vécue par les survivants de traumatismes sexuels militaires (TSM) (Eichler et coll., 2019; Holliday et Monteith, 2019).

Les résultats du service militaire ne sont pas équitables, comme nous le savons d’après la vaste documentation internationale et la documentation canadienne limitée sur le service militaire et la vie après le service (Eichler et Smith-Evans, 2018; Eichler et coll., 2020b). Le lieu de travail militaire est dangereux pour tous en raison de la nature exceptionnelle du travail, mais il comporte des risques supplémentaires pour les membres des minorités. Ce n’est pas que nous avons un « système neutre » qui ne fonctionne pas bien. Ce que nous avons, c’est un système biaisé qui a été conçu en fonction d’une certaine « norme ». Le travail militaire comprend de nombreux environnements, tâches, fonctions et expositions uniques, avec peu de recherches ou de compréhension de leurs impacts à court et à long terme sur la santé des femmes (Ritchie et Naclerio, 2015) ainsi que sur la santé et le bien-être des membres issus de la diversité. Mais la culture militaire elle-même, y compris un lieu de travail historiquement conçu autour d’une « norme » spécifique d’hommes blancs, hétérosexuels et cisgenres, constitue un facteur de risque majeur supplémentaire pour la santé et le bien-être de nombreux militaires.

Il est bien établi dans la littérature sur la santé des militaires et vétérans américains que les femmes en service et les vétérans libérés ou retraités sont confrontés à des risques accrus de blessures et de maladies en raison de contextes professionnels sexués. Pour les femmes militaires, cela inclut une foule de problèmes liés à la santé et au bien-être : des problèmes musculo-squelettiques résultant d’un équipement mal adapté et non conçu pour les corps féminins (Friedl, 2005) aux problèmes de santé reproductive liés à la pré-grossesse, à la grossesse, à l’allaitement et à la ménopause (Braun et coll., 2016), et bien plus encore (Eichler et coll., 2020b). Les séquelles potentielles sur la santé physique et mentale vécues par les hommes et les femmes survivants de TSM sont bien documentées dans la littérature, tout en notant que les femmes vétéranes sont plus à risque de vivre un TSM que les hommes vétérans (Pulverman et coll., 2019; Wilson, 2018). Les membres des services et les vétérans membres de la communauté LGBTQ+ américains sont davantage exposés au risque de subir des TSM (Lucas et coll., 2018). Ces membres ont de moins bons résultats en matière de santé mentale, comme des taux plus élevés de TSPT et d’idées suicidaires résultant du stress des minorités (Mark et coll., 2019). Les membres des services et les vétérans de la communauté LGBTQ+ sont également confrontés à l’insensibilité, voire à la discrimination et au harcèlement des prestataires de services (Ruben et coll., 2019). On constate que les vétérans américains racisés et autochtones connaissent des taux plus élevés de traumatisme et de TSPT après le service (ce qui est exacerbé pour les femmes vétéranes racisées et autochtones) et ils sont moins susceptibles de recevoir des diagnostics et un soutien médical pour les problèmes de santé mentale et physique que leurs homologues blancs (Goossen et coll., 2019; Muralidharan et coll., 2016). Comme le montrent les recherches, les sous-populations de militaires et de vétérans sont confrontées à des problèmes de santé uniques qui peuvent avoir un impact sur leur santé et leur bien-être.

Nous devons passer du problème de la représentation du sexe ou du genre et de la diversité au problème des préjugés sexistes, de genre et intersectionnels intégrés qui entraînent une discrimination, une marginalisation et un préjudice potentiel pour les femmes et les autres personnes qui ne correspondent pas à la « norme » du militaire blanc, hétérosexuel et cisgenre. Le service militaire a des effets à long terme, souvent chroniques, sur la santé des membres et des vétérans, qui sont ressentis de manière spécifique au sexe et au genre et à travers des lignes intersectionnelles.

Pour comprendre certaines des causes des problèmes de santé et de bien-être, nous devons cerner les obstacles systémiques hérités du passé qui conduisent à des résultats inéquitables en matière de services. Je suggère que les militaires se posent les questions suivantes : quels sont les obstacles systémiques hérités qui empêchent les femmes et les membres issus de la diversité d’obtenir des occasions de service et des résultats équitables? Comment les femmes et les membres issus de la diversité sont-ils actuellement lésés pendant le service? Cela nécessite des ressources et des recherches dédiées qui cherchent à cerner de manière exhaustive les préjugés systémiques et les obstacles hérités du passé. Par exemple, en quoi le système médical militaire actuel, le système de promotion actuel ou les exigences actuelles en matière d’universalité du service ne répondent-ils pas aux besoins des femmes et des membres issus de la diversité? Cette recherche doit être directement alimentée par la consultation des groupes concernés, tels que les femmes, les survivants d’un TSM et d’autres groupes historiquement sous-représentés. L’ACS+ et l’analyse comparative fondée sur le sexe et le genre (ACSG) sont des outils essentiels pour réaliser cette comptabilité et analyse de l’état des lieux et créer une image plus complète des obstacles et des préjudices.

L’ACSG est un processus analytique qui applique une lentille de sexe et de genre, principalement, à la recherche en santé (gouvernement du Canada, 2018). L’ACS+ est définie par le gouvernement du Canada comme « est un processus analytique utilisé pour évaluer la façon dont les politiques, les initiatives et les programmes sont reçus par divers groupes de femmes, d’hommes et de personnes non binaires » (gouvernement du Canada, 2021b). Le sexe est considéré comme une classification biologique qui désigne les personnes comme étant de sexe masculin, féminin ou intersexe, en fonction de distinctions anatomiques, hormonales, chromosomiques et génétiques. Le genre fait référence aux masculinités et aux féminités, ainsi qu’aux expressions non binaires et diverses du genre, comme elles se manifestent dans les normes, les comportements et les rôles socioculturels. Les personnes peuvent s’identifier ou non au genre associé à leur sexe de naissance assigné. La pratique exemplaire consiste à appliquer l’ACSG et l’ACS+ de manière intersectionnelle. L’intersectionnalité met en évidence la façon dont la discrimination, l’oppression et la marginalisation liées au sexe et au genre se croisent et sont exacerbées par les expériences de racialisation, de sexualité, d’indigénisme et de capacité, et ce, tant au niveau individuel que systémique (Crenshaw, 1989; Eichler et coll., 2020a). Les deux analyses sont toutes deux pertinentes et nécessaires dans le contexte du service militaire et de la santé et du bien-être des militaires. En mettant l’accent sur la santé, l’ACSG est particulièrement pertinente, car les FAC sont responsables de la santé de leurs membres et parce que les militaires et les vétérans ont des besoins uniques en matière de santé. L’ACS+ est utile pour examiner les conséquences potentiellement involontaires des politiques et des programmes sur les populations historiquement sous-représentées, notamment les femmes, les membres de la communauté LGBTQ2+, les Noirs, les Autochtones et les personnes de couleur (Eichler et coll., 2020b).

Les obstacles systémiques hérités touchent principalement les femmes, qui constituent le groupe minoritaire le plus important au sein des FAC. Mais les obstacles fondés sur le sexe et le genre sont renforcés par le racisme, l’homophobie, l’hétéronormativité, et bien d’autres choses encore, créant ainsi des couches de désavantages. Il est donc nécessaire d’examiner les obstacles systémiques hérités sous l’angle du sexe, du genre et de l’intersectionnalité. Plus important encore, les FAC doivent se fixer l’objectif stratégique d’offrir des occasions de service et des résultats équitables pour tous, sans distinction de sexe, de genre, de race, de sexualité, etc.

Redéfinir le milieu de travail militaire pour le rendre plus inclusif et égalitaire.

Nous devons partir de la prémisse de la prévention des dommages en amont plutôt que d’augmenter le recrutement. La littérature montre qu’il est plus efficace de prévenir les préjudices à un stade précoce que de s’occuper de répondre aux préjudices plus tard (Bharmal et coll., 2015). Une telle approche nécessite non seulement l’élimination des préjugés systémiques existants et des obstacles hérités du passé, mais aussi une refonte du milieu de travail militaire.

Les FAC devraient réaménager le milieu de travail en appliquant les principes de conception inclusive (Kern, 2019) et l’intégration intersectionnelle du sexe et du genre (ACSG/ACS+) afin de s’assurer qu’aucun préjudice supplémentaire n’est causé et que les résultats des services deviennent plus équitables. Les approches de conception inclusive et d’intégration intersectionnelle du sexe et du genre reconnaissent que la « taille unique » ne fonctionne pas en fait et que nous devons nous éloigner de la neutralité ou de la cécité du genre (Eichler, 2016). Le corps masculin et la trajectoire de carrière des hommes ont longtemps été considérés comme la norme universelle du milieu de travail militaire. Au lieu de cela, les FAC doivent se demander : À quoi ressemble un milieu de travail militaire qui est favorable et sûr pour tous? Quels changements doivent être apportés pour réaménager le lieu de travail afin qu’il réponde aux besoins des femmes et des membres issus de la diversité? Quels changements politiques et autres devraient être apportés pour soutenir une main-d’œuvre militaire plus diversifiée? Les FAC ont un « environnement construit » qui est basé sur la « norme » masculine. La conception inclusive ne désavantage personne, y compris les habituels utilisateurs masculins blancs et hétérosexuels. Il s’agit plutôt d’une meilleure conception, plus inclusive, du milieu de travail et de la carrière militaires pour tous.

Il existe une base matérielle à cette proposition de refonte. Par exemple, si l’armée vise à recruter davantage de femmes, elle devra s’assurer qu’elle peut fournir des installations (p. ex., des toilettes) et des uniformes qui fonctionnent pour elles et des soins médicaux qui répondent à leurs besoins particuliers. Les coûts d’adaptation et de réaménagement du milieu de travail doivent être pris en compte dans toute stratégie de changement de culture (Eichler, 2019b).

Cette étape nécessite également une réflexion sur les traits et les comportements qu’un soldat devrait idéalement présenter. Les FAC devront définir une identité nouvelle et inclusive pour le soldat, le marin, l’aviateur et l’opérateur des forces spéciales canadiens, qui s’éloigne explicitement des hypothèses masculinistes de la « norme » ou de l’« idéal » existant façonné historiquement (Duncanson et Woodward, 2016).

Actuellement, il y a toujours un « idéal » implicite en circulation basé sur la norme de l’homme blanc, hétérosexuel et cisgenre. Mais par quoi faut-il le remplacer? Cela renvoie également à la question plus large de savoir ce que nous considérons comme l’objectif principal de l’armée au XXIe siècle. S’agit-il toujours d’une force principalement axée sur les opérations de combat sur le terrain ou d’une force qui se considère comme hautement professionnalisée et axée sur la cybernétique? Il s’agit d’une conversation importante à avoir en interne au sein des FAC ainsi qu’avec les Canadiens et leurs représentants élus politiquement.

Enfin, non seulement les structures et les systèmes de soutien existants ne répondent pas nécessairement aux besoins des militaires et des vétérans historiquement sous-représentés, mais l’absence de services adaptés peut exacerber les difficultés auxquelles ils sont confrontés. La documentation de recherche internationale appelle sans équivoque à l’élaboration de programmes et de soins spécifiquement adaptés qui peuvent répondre aux besoins des femmes vétéranes, des survivants de TSM et d’autres sous-populations vulnérables de vétérans comme les membres de la communauté LGBTQ+, les Noirs, les Autochtones et les personnes de couleur (Brunner et coll., 2019; Kehle-Forbes et coll., 2017; Kramer et coll., 2017; Rosen et coll., 2013; Rosentel et coll., 2016). Les États-Unis mettent en évidence les atouts d’une approche stratégique intégrée descendante pour créer des initiatives institutionnelles et politiques visant à soutenir la diversité des membres actifs et anciens. Dans ce contexte, le Department of Veterans Affairs (USDVA) et la Veterans Health Administration (VHA) des États-Unis, en particulier, ont fait de grands progrès pour cerner les besoins des femmes vétérans et les combler et, dans une moindre mesure, les besoins des vétérans membres de la communauté LGBTQ+, racisés et autochtones, grâce à un certain nombre d’initiatives : recherche (gouvernement américain, CDN); personnel désigné (p. ex. coordonnateurs pour les femmes vétérans) (gouvernement des États-Unis, CND); coordonnateurs pour les TSM (gouvernement des États-Unis, CDN); coordonnateurs pour les membres de la communauté LGBT (gouvernement des États-Unis, 2017); modèles de prestation de programmes et de services adaptés au sexe (gouvernement des États-Unis, CDN) et sensibilisation active (Hudak, 2021). Un autre exemple qui illustre le soutien proactif des femmes militaires est le manuel Unit Guide to Leading Pregnant and Postpartum Soldiers préparé par l’armée américaine (Barber et coll., 2021). D’autres initiatives américaines pertinentes qui pourraient être imitées au Canada comprennent de solides programmes de mentorat pour les femmes, comme WOVEN, un réseau de femmes vétéranes (WOVEN, 2019). Le cas des États-Unis souligne également l’importance d’un programme de recherche piloté et soutenu par le gouvernement pour combler les lacunes historiques de la recherche, en particulier en ce qui concerne les populations de militaires et de vétérans historiquement sous-représentées, comme les femmes (Eichler et coll., 2020b). De telles initiatives pourraient être imitées par les FAC et le MDN, et reflétées par ACC).

Améliorer l’obligation de rendre compte du changement transformateur.

Il est évident que le fait de donner des moyens d’action et de faire entendre la voix de ceux qui ont été historiquement réduits au silence et marginalisés est un mécanisme clé pour obtenir et maintenir un changement transformateur. L’engagement participatif des sous-populations et des communautés historiquement marginalisées ou opprimées dans la recherche de solutions est une pratique exemplaire normalisée dans des domaines de recherche et de politique tels que la santé (Snow et coll., 2018), les études sur le handicap (Charlton, 2000), le secteur public (Rioux, 2019), la réconciliation avec les Premières Nations (Commission de vérité et de réconciliation du Canada, 2015) et le programme Femmes, paix et sécurité (UNSCR, 2000), pour n’en citer que quelques-uns. Cela indique que les réalités vécues, les vérités et les besoins des personnes concernées devraient être le principe directeur du développement de la recherche, des politiques, des programmes, des services et des bénéfices.

Nous devons donc inclure dans le réaménagement du lieu de travail militaire les perspectives de ceux qui ont une expérience directe de la culture de travail problématique de l’armée. Il s’agit notamment de tirer les enseignements de la communauté des défenseurs des droits, des vétérans et de tous les groupes en quête d’équité. Il convient également de tirer des enseignements importants des efforts connexes visant à éliminer les préjugés et la discrimination, comme les recommandations du Rapport du Fonds Purge LGBT (2021). La responsabilisation signifie également que le principe de « ne pas nuire » doit être rationalisé dans toutes les initiatives de changement.

Ce principe vient du domaine médical, mais a également été largement appliqué dans le domaine de l’humanitaire et de l’aide (Charnacle et Lucci, 2018). L’importance du principe de « ne pas nuire » a été reconnue tout récemment dans la recherche sur les militaires et les vétérans dans le contexte du préjudice moral et de ses conséquences (Williamson et coll., 2021). Pour que l’on puisse aider le mieux possible les personnes concernées, il faut que toute recherche ou tout nouveau service de soutien s’articule autour de principes tenant compte des traumatismes. La sensibilisation aux traumatismes et le respect de la dignité de la personne touchée doivent toujours être renforcés et pris en compte à tous les niveaux de travail.

Une participation et des consultations significatives sont des éléments essentiels de la responsabilisation en vue d’un changement transformateur. Les consultations entre les FAC et les personnes concernées doivent être respectueuses, significatives et représentatives de la diversité des besoins des survivants d’un TSM, des femmes et des hommes en service et des vétérans, des membres de la communauté LGBTQ2+, des personnes racialisées et des Autochtones. Il faut également donner la parole à ceux qui ont récemment quitté l’armée, car souvent, ce n’est qu’après la libération que l’impact du TSM et d’autres préjudices est mieux compris et que les individus ont la possibilité de dire leur vérité. Le débat actuel sur le changement de culture, à l’intérieur et à l’extérieur des FAC, est toujours dominé par des voix qui parlent au sujet des membres et des vétérans des FAC, et non pour ou avec eux. Des mécanismes clairs doivent être mis en place pour que ces membres et ces vétérans puissent s’exprimer et contribuer aux initiatives de changement de culture en cours.

Les États-Unis offrent des exemples de ce à quoi peut ressembler une consultation significative des femmes et d’autres voix diverses. Par exemple, le Defense Advisory Committee on Women in the Services (DACOWITS) est un organe composé de femmes et d’hommes civils qui conseille le secrétaire à la Défense « [Traduction] sur les questions et les politiques relatives au recrutement, à la rétention, à l’emploi, à l’intégration, au bien-être et au traitement des femmes militaires dans les forces armées » (DACOWITS, aucune date). Le Canada pourrait bénéficier d’un conseil consultatif permanent similaire qui inclurait des voix d’expérience vécue sur l’équité, la diversité et l’inclusion provenant d’un large éventail de membres des services/vétérans historiquement sous-représentés et de leurs alliés.

Enfin, la tâche à accomplir est trop complexe pour que les militaires s’y attaquent seuls. Une certaine forme de mécanisme de surveillance externe est nécessaire pour garantir que le changement de culture militaire transformateur est réalisé et soutenu (Eichler et Breeck, 2021; Eichler et Gagnon, 2021). Il est crucial que les militaires reconnaissent que la surveillance et l’implication externes représentent une occasion, et non une menace.

Principes directeurs

- Appliquer systématiquement l’« ACS+/ACSG ». L’ACS+ et l’ACSG sont des outils essentiels pour examiner les différences et les inégalités potentielles dans les expériences et les résultats des services en mettant l’accent sur le sexe, le genre et l’intersectionnalité.

- Mettre en pratique les principes d’« équité » et d’« inclusivité ». Chaque militaire doit être pris en compte et inclus dans la recherche, la politique, le programme et la conception des soins, avec une reconnaissance des préjugés systémiques historiques qui ont bénéficié à des groupes spécifiques plutôt qu’à d’autres, y compris dans la création de connaissances de recherche. Le soutien équitable sur le lieu de travail ne consiste pas à être traité de manière « égale » ou « identique »; il s’agit de comprendre et d’accommoder les différences et de créer des lieux de travail favorables qui fonctionnent pour tous. Il s’agit d’uniformiser les conditions de travail pour les femmes militaires et les membres issus de la diversité.

- Mettre en pratique le principe « Rien ne se fera pour nous sans nous ». Les groupes qui recherchent l’équité, dont les femmes constituent le groupe le plus important, doivent être inclus activement, en tenant compte des traumatismes, et avoir une voix organisée dans la recherche, les politiques, les programmes et la conception des soins des FAC.

- Mettre en pratique le principe « ne pas nuire ». Les soutiens doivent partir du principe de « ne pas nuire », ce qui signifie qu’il faut s’assurer que les mesures prises n’entraînent pas de risques, de charges ou de préjudices supplémentaires pour les personnes concernées. La pratique exemplaire consiste à exiger une formation pour assurer la sensibilisation aux traumatismes, la sensibilisation au sexe et au genre, la sensibilisation à l’ACS+, et un code d’éthique pour les personnes ayant un rôle de soutien direct aux membres des groupes en quête d’équité.

- Inclure les vétérans en tant que détenteurs du savoir. La communauté des vétérans est à l’origine d’une grande partie des leçons apprises. Les vétérans devraient donc participer activement aux initiatives de changement de la culture militaire (Eichler et coll., 2020b).

- Chercher à obtenir une contribution et une supervision externes. Le changement de culture militaire a été défini comme un « problème complexe », trop difficile à résoudre pour que l’armée puisse s’y attaquer seule. Il faut des solutions complexes et une surveillance externe (English, 2018). La surveillance et l’apport externes sont essentiels pour garantir le progrès et la responsabilisation (Eichler et Breeck, 2021; Eichler et Gagnon, 2021).

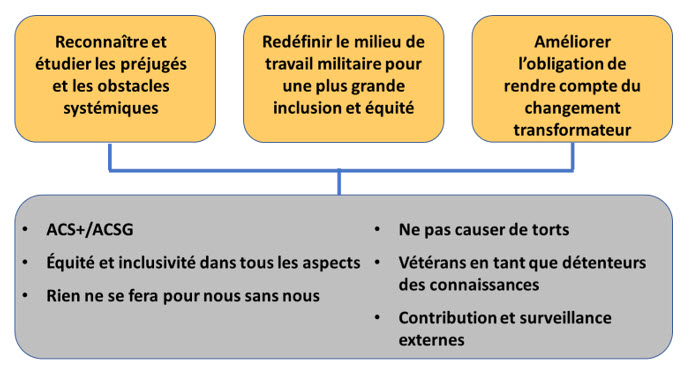

Figure 3 : Principes directeurs et étapes clés de la feuille de route pour le changement

Longue description

Les trois étapes clés d'un changement systémique transformateur :

- Reconnaître et étudier les préjugés et les obstacles systémiques pour s’y attaquer

- Redéfinir le milieu de travail militaire pour une plus grande inclusion et équité

- Améliorer l'obligation de rendre compte du changement transformateur

Des principes directeurs sous-tendent la réalisation de ces étapes clés :

- Appliquer uniformément l’analyse comparative entre les sexes plus et l’ACSG

- Renforcer l'équité et l’inclusivité de manière significative

- Veiller à ce que « rien ne soit fait pour nous sans nous »

- Ne pas causer de tort

- Mobiliser les vétérans à titre de détenteur de connaissances

- Solliciter les contribution et la surveillance externes

Recommandations

Reconnaître, nommer et traiter les préjugés et les obstacles systémiques

- Affecter des fonds et des ressources à l’examen complet des préjugés systémiques liés au sexe, au genre et intersectionnels dans les politiques, les infrastructures, les équipements, la recherche, la formation, les soins de santé, etc.

- Créer un inventaire complet des obstacles systémiques hérités du passé à l’aide de recherches, d’examens et de consultations avec des survivants d’un TSM, des femmes, des membres en service et des vétérans de la communauté LGBTQ2+, des Noirs, des Autochtones et des autres personnes de couleur.

- Fixer l’objectif stratégique d’offrir des possibilités de service et des résultats équitables à tous les militaires, indépendamment du sexe, du genre, de la race, de la sexualité et d’autres facteurs d’identité.

- Continuer à renforcer l’ACS+ du milieu de travail militaire, y compris de la culture organisationnelle, du stress en milieu de travail militaire (opérationnel et non opérationnel), des caractéristiques de la conception du travail, de la justice organisationnelle, du harcèlement sexuel au travail, etc.

- Effectuer un examen de l’ACSG relativement à la politique, à la recherche, à la prestation des soins et aux résultats des Services de santé des Forces canadiennes (Svc S FC), y compris les niveaux de satisfaction des fournisseurs de soins de santé et des patients, ainsi que des examens indépendants réguliers de l’assurance de la qualité pour la santé des femmes au niveau de la prévention, des soins généraux, de la médecine du travail et de la médecine opérationnelle.

- Rechercher activement les pratiques exemplaires pour employer et déployer les femmes en toute sécurité et les retenir sur le lieu de travail, y compris la prévention de la violence fondée sur le genre (VFG), de la violence dans les relations intimes (VRI) et des accidents du travail liés au sexe.

- Élaborer une recherche sur le « parcours de vie » fondée sur l’ACS+ qui examine la trajectoire de santé des militaires avant, pendant et après le service militaire, y compris la boucle de rétroaction d’ACC sur les blessures et les maladies évitables. Ces recherches sur le parcours de vie devraient permettre d’élaborer des stratégies de prévention et d’intervention en amont afin d’améliorer et d’optimiser les résultats du service militaire et de la transition de la vie militaire à la vie civile.

- Inclure les militaires touchés et également les vétérans en tant que détenteurs du savoir dans l’identification des préjugés et des obstacles dans le milieu de travail militaire. Les vétérans ont tiré des leçons importantes qu’il ne faut pas oublier et qui peuvent être utilisées pour éviter de nuire aux membres actuels.

Redéfinir le milieu de travail militaire pour une plus grande inclusion et équité

- Prendre des mesures concrètes en vue d’une refonte de l’armée pour en faire un milieu de travail accueillant, inclusif, sûr, respectueux et favorable.

- Appliquer les leçons tirées des examens et des recherches ci-dessus en consultation avec les sous-populations de militaires et de vétérans touchées.

- Définir une nouvelle compréhension inclusive de l’identité du soldat, du marin, de l’aviateur et de l’opérateur des forces spéciales canadiens qui s’éloigne explicitement des hypothèses mâles/masculines (blancs et hétérosexuels) de la « norme » ou de l’« idéal » existant. Cette nouvelle identité inclusive devrait permettre aux militaires d’apporter leur authenticité sur le lieu de travail.

- Appliquer une optique de l’ACS+ au recrutement, au maintien en poste, à la libération ou la retraite, à la transition et à la santé et au bien-être (qualité de vie) des militaires (et des vétérans). Par exemple, assurer la représentation des femmes et d’autres groupes en quête d’équité dans les centres de recrutement; former les recruteurs à l’ACS+ et à la sensibilisation aux préjugés inconscients; effectuer une analyse et une stratégie de maintien en poste fondées sur l’ACS+ et élaborer une stratégie de transition et des mesures de soutien fondées sur l’ACS+. (Cela s’étend à l’importance d’appliquer l’ACS+ dans la commémoration, les avantages et les services aux vétérans d’ACC.)

- Rechercher activement et diffuser les connaissances sur l’atténuation des risques et les leçons apprises pour les militaires et les vétérans soucieux d’équité parmi les nouvelles recrues et les militaires en service et en voie de libération (prévention des dommages en amont).

- Mettre en œuvre les recommandations des examens de l’intersectionnalité dans les activités du Chef du personnel militaire (CPM), y compris toutes les recherches, politiques et programmes en général et spécifiques aux Svc S FC.

- Conformément à l’approche « le personnel d’abord » des FAC et au mandat de l’ACS+, mettre en œuvre les considérations de l’ACSG/ACS+ dans le système de soins de santé militaire afin d’assurer une recherche, des politiques et des considérations de soins et traitement équitables pour les militaires qui ne font pas partie de l’effectif militaire masculin hétérosexuel supposé normatif. Cela doit inclure des recherches sur les besoins spécifiques en matière de soins de santé des femmes, des membres de la communauté LGBTQ2+, des Autochtones et des membres racialisés, qui ne sont actuellement pas satisfaits. Effectuer une ACS+ des outils de dépistage médical existants et les modifier afin de refléter les besoins en soins médicaux des membres issus de la diversité. (Cela aura des répercussions concrètes sur l’admissibilité aux avantages et aux services d’ACC.)

- Fournir des prestations, des soutiens et des soins appropriés et adaptés qui répondent aux besoins des membres soucieux d’équité et qui atténuent activement les effets des obstacles systémiques hérités du passé tout en remaniant le système militaire pour tenir compte des besoins de soins des membres issus de la diversité.

- Élaborer des programmes de soins de santé spécifiques aux femmes (éclairés par l’examen stratégique de la santé des femmes en cours dans les Svc S FC) visant à assurer la santé des femmes, notamment la santé génésique, la réadaptation post-partum, etc. Veiller à ce que des prestataires de soins de santé féminins soient disponibles pour servir les patientes ou clientes militaires.

- Assurer un diagnostic, des soins, des avantages et des programmes équitables, y compris pour la prévention des accidents du travail liés au sexe. (Cette recommandation s’étend à ACC pour assurer l’équité des traitements, des programmes et des avantages pour toutes les blessures et maladies liées au service, qu’elles soient liées au combat, au déploiement ou au TSM.)

- Assurer un soutien équitable aux victimes et survivants d’un TSM. Introduire un dépistage régulier des TSM et des traitements adaptés aux survivants d’un TSM, un programme national de soutien par les pairs financé par le gouvernement fédéral (disponible en anglais et en français, pour les hommes et les femmes, au Canada et lors de déploiements internationaux), et un coordonnateur ou un défenseur contre les TSM pour soutenir les survivants dans le processus de recherche de soins ou de signalement. Réintroduire des psychologues cliniques en uniforme, afin que les survivants de TSM aient accès à des soins adaptés à la culture militaire.

- Élaborer une définition reconnue du TSM et préciser sa relation avec les blessures liées au stress opérationnel (BSO), les blessures morales et le TSPT. (Cette recommandation s’étend à ACC, et devra être mise en œuvre en collaboration avec ce ministère.)

- La recherche, la politique, les programmes, les services et le soutien en matière de TSM devraient inclure l’ACS+ dès leur création afin de garantir que les besoins de tous les membres, peu importe le sexe, le genre ou les intersectionnalités, soient pris en compte et satisfaits.

- Encourager le développement d’experts pour les fonctions secondaires comme des coordonnateurs pour la santé des femmes, des coordonnateurs qui s’occupent des TSM, des coordonnateurs pour les maternités, des coordonnateurs pour la santé des membres de la communauté LGBTQ2+, etc. dans les cliniques des FAC, comme dans le système médical militaire américain.

- Renforcer les initiatives de mentorat pour les femmes et les étendre à d’autres militaires en quête d’équité. Apprendre des exemples existants au sein et au-delà des FAC; notamment, le Réseau de mentorat intégré pour les femmes, les efforts de mentorat dans le cadre de l’Organisation consultative des femmes de la défense (OCFD) et la communauté des femmes vétérans du Collège militaire royal (CMR), et le Réseau des femmes vétérans des États-Unis (WOVEN). Le mentorat doit être éclairé par l’ACS+ et permettre à la personne encadrée de choisir son mentor. De plus, des lignes directrices pour les mentors devraient être élaborées pour créer des normes afin que les conflits d’intérêts soient abordés et que les conseils de mentorat soient en accord avec les impératifs de changement de culture.

- Élargir les soutiens familiaux, comme les garderies, les horaires de travail flexibles ou les politiques de congé familial, afin que les membres n’aient pas l’impression de devoir quitter le travail militaire pour fonder une famille. Introduire un congé payé pour fausse couche et perte de grossesse afin de reconnaître les preuves médicales des problèmes de santé reproductive des femmes militaires. Appliquer l’optique de l’ACS+ au soutien aux familles afin d’assurer un accès et des résultats équitables pour les membres qui recherchent l’équité.

Améliorer l’obligation de rendre compte du changement transformateur

- Donner du pouvoir aux groupes en quête d’équité en veillant à ce que leur voix organisée soit entendue.

- Créer des mécanismes internes pour une plus grande transparence et une plus grande responsabilité en matière de changement transformateur; notamment, à l’aide d’un groupe consultatif stratégique permanent de niveau ministériel sur la diversité, l’inclusion et l’équité (en plus de l’actuel groupe consultatif de niveau ministériel sur le racisme systémique, la discrimination avec un accent sur le racisme anti-autochtone et anti-noir, et les préjugés envers la communauté LGBTQ2, les préjugés sexistes et la suprématie blanche).

- Inclure les vétérans dans les mécanismes de responsabilisation; notamment, permettre aux vétérans de participer aux groupes consultatifs de la défense (GCD) et de formuler des commentaires de façon structurée aux bureaux d’EE des FAC (en l’absence de toute structure ou voix similaire au sein d’ACC).

- Soutenir les mécanismes externes pour une plus grande transparence et une plus grande responsabilisation en vue d’un changement transformateur; notamment, en incluant les experts externes et la contribution des intervenants, tout en attendant les recommandations de la juge Arbour en ce qui concerne les mécanismes de contrôle externe.

- Mener régulièrement des examens internes et externes pour évaluer les progrès réalisés dans la suppression des obstacles systémiques pour les femmes et les autres membres du service historiquement sous-représentés. Les résultats de ces examens devraient être rendus publics afin d’accroître la transparence et la responsabilisation.

- Rendre publiques toutes les recherches internes et externes liées à l’ERD Heyder-Beattie afin d’accroître la transparence et la responsabilité.

Conclusion

Il est essentiel d’aborder avec succès la question de la représentation des sexes et des genres et de la diversité, ainsi que le problème de l’inconduite sexuelle, pour que les FAC conservent leur légitimité dans la société canadienne. En outre, il faut s’attaquer à la culture problématique de l’armée, ce qui est également essentiel à la légitimité interne des FAC et à la reconstruction et au maintien de la confiance parmi ses membres actuels et futurs. Bien que la nature exceptionnelle du travail militaire ait été utilisée dans le passé pour justifier la discrimination à l’égard des femmes et des membres issus de la diversité, le moment est venu de défaire les préjugés systémiques existants et les obstacles hérités du passé. Au lieu de se concentrer sur le recrutement d’un plus grand nombre de femmes et d’autres membres historiquement sous-représentés, l’armée canadienne a besoin d’une stratégie globale axée sur son rôle institutionnel dans la reproduction, et sa responsabilité dans la prévention, de l’inconduite sexuelle ainsi que de toutes les formes de discrimination et de violence dans le milieu de travail militaire.

Ce rapport présente une feuille de route pour la création d’un milieu de travail inclusif et favorable pour tous les militaires, qui consiste en trois étapes primordiales. La première étape consiste à reconnaître, à cerner et à éliminer les préjugés et les obstacles systémiques qui continuent de causer des discriminations et des préjudices aux femmes ainsi qu’aux autres sous-populations qui ne correspondent pas à la « norme » masculine blanche, hétérosexuelle et cisgenre. La deuxième étape consiste à redéfinir le milieu de travail militaire dans un souci d’inclusion et d’équité en éliminant les préjugés systémiques et les obstacles hérités du passé; en créant de nouveaux soutiens adaptés aux besoins des militaires historiquement marginalisés et sous-représentés; en redéfinissant l’identité du soldat canadien de manière inclusive; en assurant l’équité des avantages, des services et des soins, et plus encore. La troisième étape, concomitante, consiste à renforcer la responsabilité interne à l’égard des femmes et des autres groupes en quête d’équité en ne leur faisant aucun mal et en leur donnant une voix organisée au plus haut niveau, par exemple à l’aide d’un groupe consultatif permanent au niveau ministériel. Étant donné les échecs constants à réaliser un changement transformateur, une surveillance externe indépendante à long terme, une collaboration avec des experts externes et un engagement transparent avec le public canadien sont également nécessaires pour progresser vers l’objectif stratégique de possibilités de service et de résultats équitables pour tous les membres et des FAC plus inclusives à l’avenir.

Ce rapport d’expert définit des étapes concrètes pour un changement de culture en se concentrant sur les conditions matérielles du lieu de travail militaire. Si l’objectif est de créer un système plus équitable qui fonctionne pour tous, il y aura une résistance de la part de ceux dont les privilèges non mérités devront être remis en question et supprimés. Le changement est possible, même s’il suscite une résistance, un malaise, voire un retour de bâton. En fin de compte, l’accent doit être mis sur ce qui est le mieux pour garantir la santé et le bien-être de tous les membres actuels et futurs du service.

Reférences

- Barber, C., Bell, K., Boston, M., Boursinos, K., Fleischmann, I., Gephart, M., Gonzalez, M., Dove, D. D., Harmon, S., Kelley, J., Pierce, N., Scholl, S., Stephens, S., et Williams, H. (30 avril 2021). « Athena thriving II: A unit guide to leading pregnant and postpartum soldiers. » (Anglais seulement) The Company Leader.

- Bharmal, N., Derose, K. P., Felician, M., et Weden, M. M. (2015). Understanding the upstream social determinants of health. [PDF, 938 Ko] (Anglais seulement) RAND Health.

- Braun, L. A., Kennedy, H. P., Womack, J. A., et Wilson, C. (2016). « Integrative literature review: US military women’s genitourinary and reproductive health » [PDF, 938 Ko] (Anglais seulement) Military Medicine, 181(1), pp. 35-49.

- Brunner, J., Cain, C. L., Yano, E. M., et Hamilton, A. B. (2019). « Local leaders’ perspectives on women veterans’ health care: What would ideal look like? » (Anglais seulement) Women's Health Issues, 29(1), pp. 64–71.

- Tribunal canadien des droits de la personne. Brown c. Forces armées canadiennes, D.T., 3/89. 1989.

- Charlton, J. I. (2000). Nothing about us without us: Disability oppression and empowerment. University of California Press.

- Charnacle, J. M. B., et Lucci, E. (2018). « Incorporating the principle of “Do No Harm”: How to take action without causing harm. » (Anglais seulement) Humanity et Inclusion Canada.

- Chouinard, S. 2020. « Francophone inclusion and bilingualism in the Canadian Armed Forces », Dans Edgar, A., R. Mangat et B. Momani (éd.), Strengthening the Canadian Armed Forces through diversity and inclusion, (pp. 101-13). University of Toronto Press, 1998.

- Crenshaw, K. 1989. Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics, University of Chicago Legal Forum, pp. 139–167.

- Criado Perez, C. 2019. Invisible women: Data bias in a world designed for men, Abrams Press.

- Davis, K. D. 2013. Negotiating gender in the Canadian Forces, 1970-1999, (thèse de doctorat non publiée), Collège militaire royal du Canada.

- Davis, K. D. 2020. « Negotiating gender inclusion », Dans Edgar, A., R. Mangat et B. Momani (éditeurs), Strengthening the Canadian Armed Forces through diversity and inclusion, (pp. 36-51). University of Toronto Press, 1998.

- Defense Advisory Committee on Women in the Services (DACOWITS) (Anglais seulement). S.d.

- Deschamps, M. 2015. Examen externe sur l’inconduite sexuelle et le harcèlement sexuel dans les Forces armées canadiennes. [PDF, 671 Ko].

- Duncanson, C., et Woodward, R. (2016). « Regendering the military: Theorizing women’s military participation. » (Anglais seulement) Security Dialogue, 47(1), pp. 3–21.

- Earnscliffe Strategy Group. (2017). Rapport de recherche sur le recrutement et l’embauche des femmes dans les Forces armées canadiennes, Directrice générale, recherche et analyse (personnel militaire), rapport contractuel, (DRDC-RDDC-2017-C003), Recherche et développement pour la défense Canada.

- Eichler, M., et Smith-Evans, K. (2018). « Gender in veteran reintegration and transition: A scoping review. » (Anglais seulement) Journal of Military, Veteran and Family Health, 4(1), pp. 5–19.

- Eichler, M. 2014. « Militarized masculinities in international relations », Brown Journal of World Affairs, 21(1), pp. 81-93.

- Eichler, M. 2016. « Learning from the Deschamps Report: Why military and veteran researchers ought to pay attention to gender » (Anglais seulement), Journal of Military, Veteran and Family Health, 2(1), pp. 5-8.

- Eichler, M. 2017a. « L’opération Honour en perspective : La politique changeante du genre dans les Forces Armées Canadiennes », Études Internationales, 48 (1), pp. 19–36. .

- Eichler, M. (2019a). « Military sexual violence in Canada ». Dans K. Malinen (éd.), Dis/Consent: perspectives on sexual violence and consensuality (pp. 75–82). Fernwood Publishing.

- Eichler, M. 2019b. « Culture change in the Canadian Armed Forces », Dans MOMANI, B. (éd.), Foresight & analysis in Canadian defence and security policy: Report for the Department of National Defence, (pp. 12–14). Canadian Network for Security and Defence Analysis.

- Eichler, M., et Breeck, K. (12 mars 2021). « Canada’s problematic military culture warrants an oversight agency. (Anglais seulement) Policy Options.

- Eichler, M., et Gagnon, M-C. (26 février 2021). « Only a fundamental culture change will address military sexual misconduct. » (Anglais seulement) Policy Options.

- Eichler, M, Gagnon, M.-C., et M. Lamothe. 2019. « Sexual violence as a veteran issue: The struggles (and successes) of military sexual trauma survivors in Canada », Dans D. T. MacLeod et H. O. Leduc (éd.), Treated like a liability: Veterans running battles with the Government of Canada, (pp. 71–95). FriesenPress.

- Eichler, M., Bouka, Y., Brown, V., Compaoré, N., George, T., Lane, A., Spanner, L. et Tait, V. (2020a). GBA+ toolkit [PDF, 140 Ko]. (Anglais seulement) Defence & Security Foresight Group.

- Eichler, M., Spanner, L., L. Tam-Seto et K. Smith-Evans. 2020b. Literature review on “Military to civilian transition: The importance of GBA+ for the Canadian Armed Forces”, Task 50 Report, Présenté au Groupe de transition des Forces armées canadiennes, 28 août.

- English, A. 20-21 octobre 2018. Comprehensive culture change’ and diversity in the Canadian Armed Forces: An assessment of Operation HONOUR after three years and implications for the latest CAF ‘diversity strategy (présentation papier), IUS Canada Conference, Ottawa.

- Fodey, S. (réalisateur). 2018. The fruit machine (Anglais seulement) (film), The Ontario Educational Communications Authority (TVO).

- Friedl, K. E. 2005. « Biomedical research on health and performance of military women: Accomplishments of the Defense Women’s Health Research Program (DWHR) » (Anglais seulement), Journal of Women’s Health, 14(9), pp. 764–802.

- George, T. 2016. Be all you can be or longing to be: Racialized soldiers, the Canadian military experience and the im/possibility of belonging to the nation [thèse de doctorat non publiée], Université de Toronto.

- Goffman, E. 2006. Asylums: Essays on the social situation of mental patients and other inmates (2e éd.), Penguin Books.

- Goossen, R. P., Summers, K. M., Ryan, G. L., Mengeling, M. A., Booth, B. M., Torner, J. C., C. H. Syrop et A. G. Sadler. 2019. « Ethnic minority status and experiences of infertility in female veterans », Journal of Women’s Health, 28(1), pp. 63–68.

- Gouvernement du Canada. 1995. Loi sur l’équité en matière d’emploi (L.C. 1995, ch. 44). Ministère de la Justice.

- Gouvernement du Canada. 2018. Comment les IRSC appuient-ils l’intégration de l’ACSG à la recherche, Instituts de recherche en santé du Canada.

- Gouvernement du Canada. 2020. La voie vers la dignité et le respect : La stratégie d’intervention des Forces armées canadiennes en matière d’inconduite sexuelle, Ministère de la Défense nationale du Canada.

- Gouvernement du Canada. 2021a. Fonds de réponse et de relance féministes : À propos, Femmes et égalité des genres Canada.

- Gouvernement du Canada. 2021b. Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+), Femmes et égalité des genres Canada.

- Gouvernement du Canada. 2021 c. Groupe consultatif du Ministère sur le racisme systémique, la discrimination, notamment le racisme anti-Autochtones et anti-Noirs, les préjugés LGBTQ2+, la discrimination sexuelle et la suprématie blanche, Ministère de la Défense nationale du Canada.

- Heyder-Beattie c. Le procureur général, no T-2111-16/T-460-17 (Cour fédérale, le 25 novembre 2019).