Rougeole : Pour les professionnels de la santé

Sur cette page

- Renseignements clés

- Épidémiologie

- Manifestations cliniques

- Facteurs de risque

- Diagnostic et tests en laboratoire

- Traitement

- Prévention et contrôle

- Surveillance

Renseignements clés

La rougeole est une maladie très infectieuse causée par le virus de la rougeole, qui fait partie de la famille des Paramyxoviridae. C'est une maladie à déclaration obligatoire à l'échelle nationale, caractérisée par :

- de la fièvre

- de la toux

- d'une conjonctivite

- du coryza

- d'un énanthème pathognomonique (taches de Koplik)

- d'une éruption érythémateuse maculopapulaire généralisée qui :

- commence sur le visage

- se propage au tronc, aux bras et aux jambes

Le virus se transmet par l'air et par contact avec les sécrétions respiratoires du nez et de la bouche. La vaccination peut prévenir l'infection.

Épidémiologie

L'humain est le seul réservoir connu du virus de la rougeole.

Période d'incubation

La période d'incubation est d'environ 10 jours entre l'exposition au virus et le début des symptômes prodromiques (peut varier de 7 à 18 jours). L'intervalle entre l'exposition et l'apparition de l'éruption cutanée est de 14 jours en moyenne, mais l'éruption cutanée peut apparaître jusqu'à 21 jours après l'exposition.

Transmission

La rougeole est l'une des maladies infectieuses les plus contagieuses, avec un taux d'attaque secondaire de plus de 90 % chez les personnes vulnérables.

La rougeole se transmet par voie aérienne, par inhalation de particules respiratoires infectieuses (c'est-à-dire par transmission aérienne) et par contact direct avec des sécrétions nasales ou pharyngées infectieuses sur les muqueuses. Plus rarement, la rougeole peut également se transmettre par contact direct avec des surfaces ou des objets contaminés (c'est-à-dire par transfert de particules infectieuses d'une matière contaminée vers les muqueuses via des mains sales).

Le virus de la rougeole peut persister dans l'air jusqu'à 2 heures après qu'une personne infectée a quitté la pièce. Les particules infectieuses de la rougeole peuvent également rester viables sur les surfaces pendant une courte période.

Des précautions contre la transmission par voie aérienne doivent être prises pour les patients dont l'infection par le virus de la rougeole est confirmée ou soupçonnée dans les établissements de soins de santé.

Les personnes dont l'infection par le virus de la rougeole est confirmée sont contagieuses 4 jours avant le début de l'éruption cutanée à 4 jours après l'apparition de l'éruption cutanée (le premier jour d'éruption cutanée étant considéré comme le jour zéro). Les personnes qui ne développent pas d'éruption cutanée sont considérées comme contagieuses pendant 10 jours après l'apparition des premiers symptômes. Les personnes immunodéprimées peuvent excréter le virus plus longtemps dans les sécrétions des voies respiratoires et rester contagieuses pendant toute la durée de leur maladie. Les personnes qui se remettent de la rougeole sont immunisées à vie contre la maladie.

Pour en savoir plus :

- Pratiques de base et précautions additionnelles visant à prévenir la transmission des infections dans les milieux de soins

- Avis : Mise à jour des lignes directrices pour la prévention et le contrôle des infections de la rougeole dans les établissements de soins de santé

Manifestations cliniques

Les symptômes prodromiques de la rougeole commencent de 7 à 21 jours après l'exposition et comprennent :

- de la fièvre

- un malaise

- de la toux

- le coryza

- la conjonctivite

Un énanthème pathognomonique (taches blanches sur la muqueuse buccale, appelées taches de Koplik) peut apparaître de 2 à 3 jours après le début des symptômes.

La rougeole est caractérisée par une éruption maculopapulaire généralisée, qui apparaît habituellement environ 14 jours après l'infection, ou environ 3 à 7 jours après le début des symptômes prodromiques. Elle commence habituellement sur le visage, progresse vers le tronc du corps et ensuite vers les bras et les jambes. L'éruption cutanée dure habituellement de 4 à 7 jours.

Une présentation atypique de la rougeole peut être observée chez les personnes atteintes d'infections post-vaccinales ou chez celles qui sont immunodéprimées. Chez les personnes :

- atteintes d'une infection post-vaccinale, il peut y avoir une rougeole modifiée, qui est généralement plus bénigne (c'est-à-dire avec moins de fièvre, de toux, de coryza ou de conjonctivite)

- qui sont immunodéprimées, il peut souvent y avoir une forme plus grave de la maladie et il peut également ne pas y avoir d'éruption cutanée ou avoir une éruption cutanée atypique

Une personne est considérée comme ayant une infection post-vaccinale si elle est testée positive à la rougeole et a été vaccinée au moins 14 jours auparavant (ce qui peut inclure une ou plusieurs doses d'un vaccin contenant le virus de la rougeole) ou si elle présente des preuves sérologiques antérieures d'immunité.

Complications

Les complications sont plus fréquentes chez les :

- nourrissons et les enfants de moins de 5 ans

- personnes immunodéprimées

- personnes enceintes

Les complications courantes de la rougeole peuvent comprendre :

- une otite moyenne (1 cas sur 10)

- une bronchopneumonie (1 cas sur 10)

- de la diarrhée (moins de 1 cas sur 10)

Les complications graves de la rougeole peuvent comprendre :

- l'insuffisance respiratoire

- l'encéphalite

- se produit dans environ 1 cas sur 1 000

- peut entraîner des séquelles neurologiques permanentes

- la mort

- on estime qu'il y a de 1 à 10 décès sur 10 000 cas dus à la rougeole dans les pays à revenu élevé comme le Canada (Vaccins contre la rougeole : exposé de position de l'OMS, avril 2017 [PDF])

- principalement en raison d'une complication respiratoire ou neurologique

Les séquelles à long terme de la rougeole peuvent comprendre :

- la cécité

- la surdité

- des séquelles neurologiques permanentes

- la panencéphalite sclérosante subaiguë (PESS)

La PESS est une maladie dégénérative du système nerveux central rare et mortelle. Elle se caractérise par :

- une dégradation comportementale et intellectuelle

- des convulsions

Ces changements peuvent survenir plusieurs années après l'infection par le virus de la rougeole.

La PESS se produit à un taux approximatif de 4 à 11 cas pour 100 000 cas de rougeole, et le risque de PESS augmente chez les personnes infectées âgées de moins de 5 ans, atteignant 18 cas pour 100 000. Les taux les plus élevés de PESS surviennent chez les enfants infectés avant l'âge de 2 ans.

La rougeole pendant la grossesse peut entraîner des complications, notamment :

- une pneumonie

- une hépatite

- le décès

Une infection par la rougeole pendant la grossesse peut également entraîner :

- un faible poids à la naissance

- un accouchement prématuré

- un avortement spontané

- une rougeole congénitale

- cette forme rare, mais grave, de rougeole peut entraîner une pneumonie, une encéphalite et le décès chez un nourrisson infecté

La rougeole peut également provoquer une amnésie immunitaire, c'est-à-dire une perte temporaire de l'immunité contre d'autres agents pathogènes déjà rencontrés après une infection aiguë par la rougeole. Si une personne qui a récemment contracté la rougeole est bien protégée contre de futures infections par la rougeole, elle peut être moins protégée contre d'autres infections qu'avant d'avoir contracté la rougeole. L'amnésie immunitaire n'est pas observée chez les personnes qui ont reçu le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR). Outre la possibilité d'une perte d'immunité à plus long terme, l'infection par la rougeole est connue pour provoquer une immunosuppression plus immédiate qui rend la personne atteinte de rougeole sensible à d'autres agents pathogènes.

Images de manifestations cliniques de la rougeole

Les images suivantes montrent les yeux larmoyants typiques en raison d'une conjonctivite et les taches rouges caractéristiques d'une éruption cutanée de rougeole. L'éruption commence habituellement sur le visage et progresse vers le tronc, les bras et les jambes.

L'éruption de rougeole apparaît maculaire ou maculopapulaire (fine, plate ou légèrement enflée). Elle devient confluente à mesure qu'elle progresse, ce qui lui donne un aspect rouge et tacheté à son apogée. Dans les cas bénins, l'éruption cutanée a tendance à ne pas être confluente. Toutefois, dans les cas graves, l'éruption cutanée est plus confluente et la peau peut être complètement couverte.

Une légère desquamation ou pelure de la peau se produit à mesure que l'éruption cutanée disparaît. Elle peut être plus prononcée sur les teints de peau plus foncés.

Gracieuseté du Dr C. W. Leung, Service de pédiatrie et de médecine de l'adolescence, hôpital Princess Margaret, Hong Kong.

L'image 1 à gauche montre une éruption maculopapulaire généralisée sur le thorax et l'abdomen d'un enfant.

Gracieuseté des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis.

L'image 2 à droite montre la desquamation de la peau à mesure que l'éruption cutanée disparaît, qui peut être plus prononcée sur les teints de peau plus foncés.

Gracieuseté des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis.

L'image 3 à gauche montre un enfant aux derniers stades de l'éruption cutanée de rougeole et les yeux larmoyants dus à la conjonctivite.

Gracieuseté des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis.

L'image 4 à droite montre les taches blanches de Koplik qui apparaissent habituellement sur la muqueuse buccale à l'intérieur de la bouche.

Facteurs de risque

Toutes les personnes qui n'ont jamais été infectées par la rougeole ou qui n'ont pas reçu un vaccin contre la rougeole sont à risque de contracter le virus. Cependant, une certaine protection peut être fournie aux jeunes bébés grâce au transfert d'anticorps pendant la grossesse.

Au Canada, on présume généralement que les adultes nés avant 1970 sont immunisés en raison d'une infection par le virus de la rougeole lorsqu'ils étaient plus jeunes. Cela est dû aux niveaux élevés de circulation de la rougeole avant 1970. Cependant, la vaccination contre la rougeole est toujours recommandée pour certains groupes de population, même si les personnes sont nées avant 1970.

Le chapitre sur la rougeole du Guide canadien d'immunisation fournit des :

- conseils sur les personnes qui peuvent être considérées comme susceptibles de contracter la rougeole ou immunisées contre cette maladie

- recommandations subséquentes sur la nécessité d'un vaccin contre la rougeole

- informations sur la vaccination de populations particulières

Ce chapitre contient des recommandations précises pour le contrôle des éclosions et pour les personnes qui :

- sont des fournisseurs de soins de santé

- sont membres des forces armées

- prévoient voyager à l'extérieur du Canada

- sont nouvelles au Canada

- fréquentent un établissement d'enseignement postsecondaire

- sont enceintes ou allaitent

- souffrent d'une maladie chronique

- sont immunodéprimées

- ont des dossiers de vaccination inadéquats

- fréquentent des établissements de soins de santé

Ces personnes sont plus susceptibles d'être exposées à la rougeole et pourraient la propager à un grand nombre de personnes si elles étaient infectées.

L'infection est plus susceptible de se produire chez les personnes non immunisées voyageant dans des pays ou régions où la rougeole circule. Il arrive qu'une personne qui a contracté l'infection à l'étranger la propage à son retour au Canada. Cela peut poser un problème, particulièrement si la propagation survient dans une collectivité où de nombreuses personnes ne sont pas vaccinées ou ne le sont pas complètement.

Pour en savoir plus :

Diagnostic et tests en laboratoire

Les fournisseurs de soins de santé doivent soupçonner la rougeole chez une patiente ou un patient ayant :

- une maladie fébrile et une éruption cutanée

- des antécédents indiquant que la patiente ou le patient n'a pas acquis une immunité contre la rougeole, particulièrement si elle ou il :

- a voyagé

- a un lien épidémiologique connu avec un cas ou une éclosion de rougeole

D'autres manifestations cliniques, comme le prodrome suivi de l'éruption cutanée et de la progression de l'éruption cutanée, soulèvent des soupçons cliniques de rougeole.

Les fournisseurs de soins de santé sont tenus de signaler les cas soupçonnés de rougeole à leur autorité locale de santé publique pour obtenir des directives supplémentaires. N'attendez pas que les résultats du laboratoire soient communiqués.

En cas de suspicion de rougeole, des échantillons doivent être prélevés dès que possible pour diagnostiquer la rougeole et sont essentiels au maintien d'une surveillance virale adéquate. Par exemple :

- un prélèvement nasopharyngé ou dans la gorge pour la détection virale (test d'amplification en chaîne par polymérase [PCR])

- un test d'urine pour la détection virale (PCR)

- une prise de sang pour la sérologie

Le prélèvement d'échantillons pour la détection virale (méthode RT-PCR) est recommandé dans tous les cas. En plus de confirmer le diagnostic dans les cas suspects, la détection virale est utilisée pour :

- le génotypage, qui peut aider à déterminer la source de l'infection

- appuyer la surveillance nécessaire au suivi de la progression de l'élimination de la rougeole

L'immunoglobuline M (IgM) pour la rougeole peut donner un résultat faussement négatif si elle est prélevée moins de 3 jours après l'apparition de l'éruption cutanée. De plus, la valeur prédictive positive du test IgM est réduite en raison de la faible prévalence de la rougeole dans la communauté.

Des tests sérologiques peuvent être indiqués pour confirmer le diagnostic de la rougeole ou pour déterminer l'état immunitaire. Les tests sérologiques ne sont pas recommandés pour vérifier :

- l'immunité avant la vaccination contre la rougeole

- la réaction après la vaccination contre la rougeole

Pour en savoir plus :

- Définition nationale de cas : Rougeole

- Lignes directrices pour le diagnostic de la rougeole en laboratoire

Traitement

Il n'y a pas de traitement antiviral spécifique contre une infection par le virus de la rougeole. La prise en charge médicale consiste en des soins de soutien et vise à soulager les symptômes et à gérer les complications. Ces soins peuvent comprendre la réhydratation et la prise en charge des complications secondaires de la rougeole, comme les infections bactériennes.

Comme la carence en vitamine A est liée à un retard du rétablissement et à des complications plus importantes liées à la rougeole, et comme la rougeole peut précipiter une carence en vitamine A, les fournisseurs de soins de santé devraient envisager d'administrer de la vitamine A. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande aux enfants ayant reçu un diagnostic de rougeole de recevoir 2 doses de suppléments de vitamine A. Les renseignements sur la posologie se trouvent dans la note de synthèse de l'OMS.

Pour en savoir plus :

Prévention et contrôle

La vaccination peut prévenir la rougeole. Le vaccin contre la rougeole, la rubéole et les oreillons (RRO) ou le vaccin contre la rougeole, la rubéole, les oreillons et la varicelle (RROV) est administré systématiquement durant l'enfance.

La première dose est recommandée après le premier anniversaire à l'âge de 12 à 15 mois. Une deuxième dose est administrée à l'âge de 18 mois ou à tout moment par la suite, mais pas plus tard qu'à l'entrée à l'école. Deux doses procurent une immunité à vie à la plupart des gens.

Le vaccin RRO peut être administré à tout âge chez les personnes qui n'ont pas reçu tous les vaccins prévus. Le vaccin RROV est autorisé pour les personnes de 12 mois à moins de 13 ans.

Pour en savoir plus :

Évènements indésirables et contre-indications

Les évènements indésirables suivant la vaccination au moyen d'un vaccin contre la rougeole sont habituellement bénins et disparaissent d'eux-mêmes, y compris les réactions au site d'injection qui se produisent peu après la vaccination. Certains effets secondaires peuvent se manifester de 1 à 3 semaines après la vaccination, comme la fièvre et une légère éruption cutanée.

Des évènements indésirables moins fréquents et moins graves peuvent survenir après la vaccination.

Dans certaines circonstances, la vaccination contre la rougeole peut être contre-indiquée.

Pour en savoir plus :

Contrôle de l'éclosion et prophylaxie post-exposition

Les fournisseurs de soins de santé doivent communiquer avec leur autorité locale de santé publique pour obtenir de plus amples renseignements lorsqu'ils soupçonnent un cas de rougeole. Les cas confirmés doivent être déclarés à l'échelle nationale. Les personnes infectées par la rougeole doivent être isolées pendant 4 jours après l'apparition de l'éruption cutanée afin de prévenir la transmission à d'autres personnes. Les personnes qui ne développent pas d'éruption cutanée doivent s'isoler pendant 10 jours, le premier jour étant le jour où les symptômes sont apparus.

Dans les établissements de soins de santé, il faut prendre des précautions contre la transmission par voie aérienne, notamment en utilisant une chambre d'isolement des infections aéroportées (CIIA). Seuls les professionnels de santé bénéficiant d'une immunité présumée doivent entrer dans la chambre d'un patient suspecté d'être atteint de la rougeole ou chez qui la maladie a été confirmée. Le port d'un respirateur N95 (ou d'un masque équivalent ou offrant une protection supérieure) ayant fait l'objet d'un test d'ajustement est recommandé pour soigner les patients suspectés d'être atteints de la rougeole ou chez qui la maladie a été confirmée, quel que soit le statut immunitaire/vaccinal du professionnel de santé.

Tous les contacts d'une personne susceptible d'être infectée par la rougeole doivent être identifiés et évalués afin de déterminer leur niveau d'immunité attendu. Les personnes qui ne répondent pas aux critères d'immunité attendue doivent être prises en charge conformément aux Orientations pour la prise en charge par la santé publique des cas, des contacts et des éclosions de rougeole au Canada.

Le vaccin RRO ou l'immunoglobuline (Ig) peuvent être utilisés pour la prise en charge post-exposition à la rougeole chez les personnes susceptibles, en fonction du délai écoulé depuis l'exposition ainsi que de l'âge ou des critères de santé de la personne exposée. Les Ig n'offrent qu'une protection à court terme et nécessitent de reporter l'administration du vaccin RRO. La protection à long terme contre la rougeole n'est assurée qu'après l'administration du vaccin RRO ou RROV, ou après l'infection par le virus de la rougeole.

Malgré l'utilisation du vaccin RRO ou d'Ig pour la prise en charge après l'exposition, une infection par le virus de la rougeole peut se produire. Les personnes qui ont été exposées doivent recevoir des conseils concernant :

- les signes et symptômes de la rougeole

- les méthodes adéquates de mise en quarantaine ou d'isolement

- le moment où demander des soins médicaux, y compris l'importance de téléphoner à l'avance aux fournisseurs de soins de santé pour les informer du risque de rougeole avant de se rendre dans un établissement de soins de santé afin que les précautions appropriées de contrôle des infections puissent être prises

De plus, pendant une éclosion, il convient d'encourager la population à se tenir à jour dans ses vaccinations. En cas d'éclosion, le vaccin RRO peut être administré dès l'âge de 6 mois. S'il est administré entre 6 mois et moins de 12 mois, 2 doses supplémentaires de vaccin contenant le virus de la rougeole doivent être administrées après l'âge de 12 mois afin de garantir une immunité durable contre la rougeole.

Pour en savoir plus :

- Processus de gestion des contacts pour les cas de rougeole transmissibles lors de voyages en avion

- Orientations pour la prise en charge par la santé publique des cas, des contacts et des éclosions de rougeole au Canada

- Recommandations mises à jour sur la prophylaxie post-exposition à la rougeole : Comité consultatif national de l'immunisation

- Avis : Mise à jour des lignes directrices pour la prévention et le contrôle des infections de la rougeole dans les établissements de soins de santé

- Pratiques de base et précautions additionnelles visant à prévenir la transmission des infections dans les milieux de soins : Précautions contre la transmission par voie aérienne

Surveillance

La rougeole est une maladie à déclaration obligatoire au Canada, et la surveillance de la rougeole est effectuée par des professionnels de la santé publique dans les provinces et les territoires. Les cas qui répondent à la définition nationale de cas sont signalés par les fournisseurs de soins de santé à leur autorité locale de santé publique. L'information est ensuite transmise aux responsables provinciaux ou territoriaux de la santé publique, puis à l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC).

La surveillance nationale accrue de la rougeole est assurée par le Système canadien de surveillance de la rougeole et de la rubéole (SCSRR). Le SCSRR est coordonné par l'ASPC. Ce système comprend la collecte hebdomadaire de données améliorées sur la rougeole provenant de toutes les provinces et de tous les territoires, y compris la notification en l'absence de cas. Cela permet une surveillance rapide de l'élimination de la rougeole au Canada.

La surveillance du génotype est effectuée par le Laboratoire national de microbiologie (LNM) de l'ASPC et est incluse dans le SCSRR. Le LNM est un laboratoire de référence régional sur la rougeole et la rubéole agréé par l'Organisation mondiale de la Santé et l'Organisation panaméricaine de la santé. Le génotypage est un outil important de surveillance de la rougeole pour 2 raisons principales.

- Il permet de différencier les chaînes de transmission de la rougeole, ce qui :

- est nécessaire pour surveiller l'état d'élimination

- peut aider à déterminer la source d'une infection

- C'est la seule façon de déterminer si les symptômes sont attribuables à une vaccination récente ou à une infection par le virus de la rougeole de type sauvage.

Le Rapport hebdomadaire de surveillance de la rougeole et de la rubéole présente des résumés hebdomadaires de l'information sur la surveillance recueillie par le SCSRR sur les cas de rougeole et l'activité de la maladie au Canada.

Les provinces et les territoires soumettent également chaque année des renseignements sur les cas de rougeole au Système canadien de surveillance des maladies à déclaration obligatoire.

Pour en savoir plus :

- Laboratoire national de microbiologie

- Définition nationale de cas : Rougeole

- Maladies à déclaration obligatoire en direct

- Rapport hebdomadaire de surveillance de la rougeole et de la rubéole

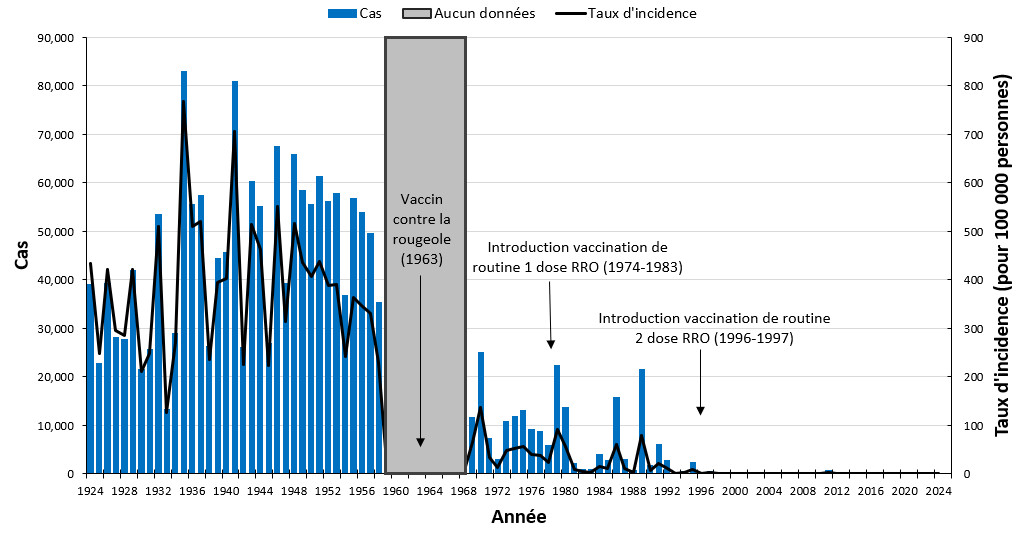

L'histoire de la rougeole au Canada

La rougeole est déclarée à l'échelle nationale depuis 1924, à l'exception de la période allant de 1959 à 1968. Avant la vaccination, de 10 000 à 90 000 personnes vivant au Canada étaient infectées par la rougeole chaque année.

En 1963, un vaccin vivant atténué a été approuvé pour utilisation au Canada, suivi de l'approbation d'un vaccin inactivé en 1964. La disponibilité du vaccin inactivé était limitée, et son utilisation a été interrompue avant la fin de 1970.

Au début des années 1970, tous les programmes provinciaux et territoriaux de vaccination de routine prévoyaient un calendrier de vaccination à dose unique avec le vaccin vivant atténué. Le vaccin RRO de routine à 1 dose a été lancé entre 1974 et 1983. Le vaccin RRO de routine à 2 doses a été mis en œuvre à l'échelle nationale de 1996 à 1997.

De 1996 à 1997, des campagnes de rattrapage ont été organisées à l'intention des enfants d'âge scolaire pour leur offrir une deuxième dose d'un vaccin contre la rougeole. Depuis l'introduction du vaccin contre la rougeole au Canada, les cas de rougeole ont diminué de plus de 99 % (figure 1). La surveillance a été interrompue de 1959 à 1968, comme l'illustre la partie bleutée.

Figure 1 : Texte descriptif

| Année | Cas totaux | Taux d’incidence (par 100 000 personnes) | Notes |

|---|---|---|---|

| 1924 | 39 216 | 433,6 | |

| 1925 | 22 777 | 247,7 | |

| 1926 | 39 429 | 421,6 | |

| 1927 | 28 150 | 295,2 | |

| 1928 | 27 733 | 284,9 | |

| 1929 | 42 132 | 420,7 | |

| 1930 | 21 606 | 211,9 | |

| 1931 | 25 664 | 247,7 | |

| 1932 | 53 508 | 509,8 | |

| 1933 | 13 471 | 126,9 | |

| 1934 | 29 115 | 271,4 | |

| 1935 | 83 127 | 767,6 | |

| 1936 | 55 724 | 509,6 | |

| 1937 | 57 408 | 520,5 | |

| 1938 | 26 328 | 236,4 | |

| 1939 | 44 476 | 395,3 | |

| 1940 | 45 851 | 403,5 | |

| 1941 | 81 051 | 705,4 | |

| 1942 | 26 258 | 225,6 | |

| 1943 | 60 485 | 513,5 | |

| 1944 | 55 317 | 463,7 | |

| 1945 | 26 978 | 223,8 | |

| 1946 | 67 528 | 550,4 | |

| 1947 | 39 455 | 315,0 | |

| 1948 | 66 004 | 515,7 | |

| 1949 | 58 511 | 435,9 | |

| 1950 | 55 653 | 406,6 | |

| 1951 | 61 370 | 438,8 | |

| 1952 | 56 178 | 389,2 | |

| 1953 | 57 871 | 390,5 | |

| 1954 | 36 850 | 241,5 | |

| 1955 | 56 922 | 363,3 | |

| 1956 | 53 986 | 348,1 | |

| 1957 | 49 712 | 330,3 | |

| 1958 | 35 531 | 229,3 | |

| 1959 | Aucune donnée | Aucune donnée | |

| 1960 | Aucune donnée | Aucune donnée | |

| 1961 | Aucune donnée | Aucune donnée | |

| 1962 | Aucune donnée | Aucune donnée | |

| 1963 | Aucune donnée | Aucune donnée | Vaccin contre la rougeole |

| 1964 | Aucune donnée | Aucune donnée | |

| 1965 | Aucune donnée | Aucune donnée | |

| 1966 | Aucune donnée | Aucune donnée | |

| 1967 | Aucune donnée | Aucune donnée | |

| 1968 | Aucune donnée | Aucune donnée | |

| 1969 | 11 720 | 64,4 | |

| 1970 | 25 137 | 136,4 | |

| 1971 | 7 439 | 33,8 | |

| 1972 | 3 136 | 14,1 | |

| 1973 | 10 911 | 48,3 | |

| 1974 | 11 985 | 52,3 | Introduction vaccination de routine 1 dose RRO |

| 1975 | 13 143 | 56,6 | |

| 1976 | 9 158 | 38,9 | |

| 1977 | 8 832 | 37,1 | |

| 1978 | 5 858 | 24,4 | |

| 1979 | 22 444 | 92,4 | |

| 1980 | 13 864 | 56,3 | |

| 1981 | 2 307 | 9,3 | |

| 1982 | 1 064 | 4,2 | |

| 1983 | 934 | 3,7 | |

| 1984 | 4 086 | 15,9 | |

| 1985 | 2 899 | 11,2 | |

| 1986 | 15 796 | 60,3 | |

| 1987 | 3 065 | 11,5 | |

| 1988 | 710 | 2,6 | |

| 1989 | 21 523 | 78,5 | |

| 1990 | 1 738 | 6,3 | |

| 1991 | 6 151 | 21,9 | |

| 1992 | 2 915 | 10,2 | |

| 1993 | 192 | 0,7 | |

| 1994 | 517 | 1,8 | |

| 1995 | 2 366 | 8,0 | |

| 1996 | 328 | 1,1 | Introduction vaccination de routine 2 dose RRO |

| 1997 | 531 | 1,8 | |

| 1998 | 17 | 0,1 | |

| 1999 | 32 | 0,1 | |

| 2000 | 207 | 0,7 | |

| 2001 | 38 | 0,1 | |

| 2002 | 9 | <0,1 | |

| 2003 | 17 | 0,1 | |

| 2004 | 9 | <0,1 | |

| 2005 | 8 | <0,1 | |

| 2006 | 13 | <0,1 | |

| 2007 | 101 | 0,3 | |

| 2008 | 61 | 0,2 | |

| 2009 | 14 | <0,1 | |

| 2010 | 99 | 0,3 | |

| 2011 | 752 | 2,2 | |

| 2012 | 10 | <0,1 | |

| 2013 | 83 | 0,2 | |

| 2014 | 418 | 1,2 | |

| 2015 | 196 | 0,5 | |

| 2016 | 11 | <0,1 | |

| 2017 | 45 | 0,1 | |

| 2018 | 29 | 0,1 | |

| 2019 | 113 | 0,3 | |

| 2020 | 1 | <0,1 | |

| 2021 | 0 | 0 | |

| 2022 | 3 | <0,1 | |

| 2023 | 12 | <0,1 | |

| 2024 | 147 | 0,4 |

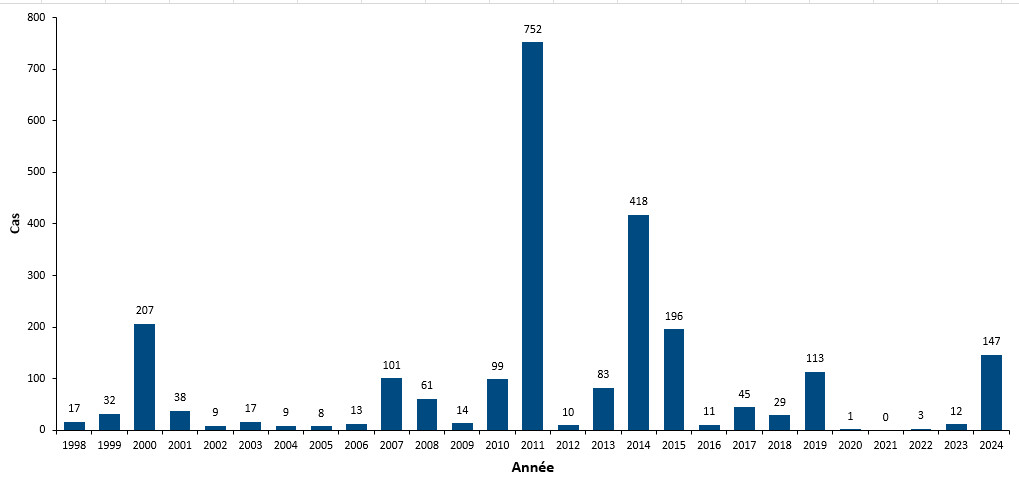

En 1998, le Canada a réussi à éliminer la rougeole grâce à ses programmes de vaccination systématique. Cela signifie que la transmission endémique n'a plus lieu et que la plupart des cas et des éclosions proviennent de l'extérieur du Canada, avec une propagation limitée au pays. Le Canada a continué d'afficher une faible activité de la rougeole jusqu'en 2024 (figure 2).

En 2025, d'importantes éclosions de rougeole ont eu lieu partout au Canada, touchant principalement les personnes non vaccinées. L'activité actuelle de la rougeole au Canada est mise à jour chaque semaine dans les rapports hebdomadaires de surveillance de la rougeole et de la rubéole.

Figure 2 : Texte descriptif

| Année | Cas totaux |

|---|---|

| 1998 | 17 |

| 1999 | 32 |

| 2000 | 207 |

| 2001 | 38 |

| 2002 | 9 |

| 2003 | 17 |

| 2004 | 9 |

| 2005 | 8 |

| 2006 | 13 |

| 2007 | 101 |

| 2008 | 61 |

| 2009 | 14 |

| 2010 | 99 |

| 2011 | 752 |

| 2012 | 10 |

| 2013 | 83 |

| 2014 | 418 |

| 2015 | 196 |

| 2016 | 11 |

| 2017 | 45 |

| 2018 | 29 |

| 2019 | 113 |

| 2020 | 1 |

| 2021 | 0 |

| 2022 | 3 |

| 2023 | 12 |

| 2024 | 147 |

Pour en savoir plus :

- Rapport hebdomadaire de surveillance de la rougeole et de la rubéole

- Programmes de vaccination systématique et de rattrapage des provinces et des territoires pour les nourrissons et les enfants au Canada

Raisons pour lesquelles des éclosions de rougeole peuvent se produire au Canada

Bien que la rougeole au Canada ne soit plus considérée comme endémique, des éclosions peuvent se produire lorsqu'une personne non vaccinée ou non immunisée se rend dans une région où la rougeole circule, qu'elle est infectée par la rougeole et qu'elle propage le virus à son retour. Le risque de propagation de la rougeole est plus élevé lorsqu'il y a beaucoup de personnes non vaccinées ou non immunisées regroupées dans des régions ou des communautés particulières. Bien qu'ils soient élevés, les taux de vaccination au Canada sont actuellement inférieurs au seuil nécessaire pour atteindre l'immunité communautaire à certains endroits.

L'importation et la transmission locale peuvent mener, et ont déjà mené, à des éclosions de rougeole au Canada.

L'objectif de couverture vaccinale de 95 % a été établi pour tous les vaccins recommandés pour les enfants avant 2 ans et 7 ans en fonction de ce qui suit :

- Stratégie nationale d'immunisation

- Objectifs nationaux de couverture vaccinale et cibles nationales de réduction des maladies évitables par la vaccination d'ici 2025

Ces cibles et ces objectifs sont particulièrement importants pour les vaccins contre la rougeole.

Liens connexes

Publications

- Surveillance de la rougeole au Canada, 2019

- Maladies évitables par la vaccination : Rapport de surveillance en date du 31 décembre 2019 : Rougeole

- Immunisation, vaccins et produits biologiques : Rougeole (en anglais seulement, Organisation mondiale de la Santé)

Lignes directrices et recommandations

- Vaccins contre la rougeole : Guide canadien d'immunisation

- Processus de gestion des contacts pour les cas de rougeole transmissibles lors de voyages en avion

- Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) : Déclarations à propos des vaccins contre la rougeole