2022-2023 Rapport sur les résultats ministériels : Rapport sur les résultats ministériels - Agence d’évaluation d’impact du Canada

Erratum :

À la suite de la présentation au Parlement et de la publication en ligne du Rapport sur les résultats ministériels 2022–2023 de l’AEIC, il a été déterminé que le document déposé comportait une erreur. Un total erroné a été identifié dans le tableau « Sommaire des évaluations en 2022-2023 » dans la section « Résultats : ce que nous avons accompli » du document initialement présenté et publié. Cette erreur a été corrigée.

L'honorable Steven Guilbeault C.P., député

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, 2023.

La présente publication peut être reproduite sans autorisation pour usage personnel ou interne dans la mesure où la source est indiquée en entier. Toutefois, la reproduction multiple de cette publication en tout ou en partie à des fins de redistribution nécessite l’autorisation écrite préalable de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0H3 ou information@aeic-iaac.gc.ca.

No au catalogue : En104-20F-PDF

ISSN : 2563-3597

Le présent document est aussi publié en anglais sous le titre : Impact Assessment Agency of Canada : 2022–23 Departmental Results Report

Sur cette page

- De la part du ministre

- De la part du président

- Aperçu des résultats

- Résultats : ce que nous avons accompli

- Dépenses et ressources humaines

- Renseignements ministériels

- Renseignements connexes sur le Répertoire des programmes

- Tableaux de renseignements supplémentaires

- Dépenses fiscales fédérales

- Coordonnées de l’organisation

- Annexe – Définitions

- Notes en fin d’ouvrage

De la part du ministre

À titre de ministre responsable de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (l’Agence), il me fait honneur de présenter le Rapport sur les résultats ministériels 2022-2023 de l’Agence, qui décrit les réalisations de l’Agence dans l’exécution de ses plans, de ses priorités et de son mandat.

Il y a cinquante ans, le gouvernement du Canada a établi le Processus fédéral d’évaluation et d’examen en matière d’environnement, qui a défini les principes d’une prise de décision éclairée et d’une saine intendance environnementale. Aujourd’hui, la Loi sur l’évaluation d’impact reste une partie intégrante de la nécessité d’assurer un développement durable des ressources au Canada.

Conscient de l’importance que revêtent pour notre pays les évaluations prévisibles et réalisées en temps opportun, le gouvernement du Canada s’est engagé à verser 1,28 milliard de dollars sur six ans à l’Agence et aux ministères partenaires afin qu’ils poursuivent leur excellent travail, veillant ainsi à ce que le processus réglementaire soit efficace et efficient.

Cette année a marqué une étape importante, puisque la décision relative au projet de gaz naturel liquéfié (GNL) Cedar a été la première à avoir été prise en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact. L’évaluation de ce projet a répondu aux attentes des Canadiens : un examen approfondi des impacts positifs et négatifs sur l’environnement, l’économie, la société et la santé, ainsi que des répercussions potentielles sur les peuples autochtones et leurs droits. Réalisée dans le cadre de l’entente de collaboration relative à l’évaluation d’impact entre le Canada et la Colombie-Britannique, cette évaluation montre comment le gouvernement du Canada et les provinces peuvent travailler ensemble, et le font, pour améliorer l’efficacité du processus d’évaluation d’impact.

Par ailleurs, le gouvernement du Canada a lancé deux évaluations régionales qui porteront sur l’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. Des initiatives de ce type, en collaboration avec les provinces, permettront d’évaluer plus rapidement les projets stratégiques d’énergie propre et de développer l’économie propre du Canada, ce qui est indispensable pour lutter contre l’une des plus grandes menaces qui pèsent sur notre pays, à savoir le changement climatique.

Le gouvernement du Canada s’est engagé à renouveler les relations de nation à nation, de gouvernement à gouvernement et entre la Couronne et les Inuits avec les peuples autochtones, en s’appuyant sur la reconnaissance des droits, le respect, la collaboration et le partenariat. Cette année, l’Agence a publié un cadre sur la manière dont le savoir autochtone sera traité dans les évaluations, avec la contribution de collectivités et d’organisations autochtones d’un bout à l’autre du pays, et a conclu l’évaluation de la mine de lithium Baie James, entreprise en partenariat avec le gouvernement de la Nation crie. Ce ne sont là que quelques exemples des efforts constants mis en œuvre pour établir des partenariats significatifs et solides avec les peuples autochtones afin de soutenir l’intendance et la compétence autochtones et de renforcer le leadership autochtone en matière d’évaluations.

Je vous invite à en apprendre davantage sur les réalisations de l’Agence en 2022-2023 et sur ses contributions pour un environnement plus propre et un avenir durable.

_____________________________________

L'honorable Steven Guilbeault, C.P., député

(il/he/him)

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et

ministre responsable de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada

De la part du président

L’Agence d’évaluation d’impact du Canada (l’Agence) présente fièrement son Rapport sur les résultats ministériels 2022-2023, qui décrit les réalisations obtenues au cours de la dernière année.

Cette année marque le 50e anniversaire du processus fédéral d’évaluation et d’examen en matière d’environnement, qui a établi les principes d’une prise de décision éclairée et d’une saine intendance environnementale. L’anniversaire illustre le progrès des évaluations depuis le début des années 1970, ainsi que l’accroissement de la complexité et l’élargissement du rôle de l’Agence visant à fournir aux Canadiens les évaluations de grande qualité qu’ils attendent.

En 2022-2023, le gouvernement du Canada a permis à l’Agence d’offrir un régime d’évaluation d’impact solide et fondé sur des données probantes en renouvelant le financement de l’Agence et des ministères partenaires. L’Agence a également appuyé la première décision d’évaluation en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) pour le projet de gaz naturel liquéfié de Cedar (GNL), ouvrant la voie à de futures décisions en vertu de la LEI et à la collaboration avec les partenaires provinciaux.

En partenariat avec la Colombie-Britannique, et mené par la nation Haisla sur son territoire traditionnel, le projet de GNL de Cedar comprenait des conditions pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050 et la prise en compte des conséquences négatives et positives. Cela a assuré que le projet soit le meilleur de sa catégorie et qu’il soit conforme à la transition économique globale du Canada vers une économie à faible émission de carbone.

Au cours de la période visée par le rapport, les évaluations menées par l’Agence ont continué d’être opportunes, crédibles et prévisibles, fondées sur des données scientifiques, des données probantes et du savoir autochtone, ainsi que de favoriser la participation significative et la mobilisation des peuples autochtones, du public et des intervenants. Grâce à la collaboration continue avec des partenaires intergouvernementaux, l’Agence a pu clarifier les processus environnemental et réglementaire des nouvelles propositions de projets, comme les énergies renouvelables extracôtières, les minéraux essentiels et les technologies propres, dans le cadre de l’ambitieux Plan de réduction des émissions du gouvernement du Canada. L’Agence a également publié des ententes et des mandats définitifs pour les évaluations régionales de l’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière à Terre-Neuve-et-Labrador et en Nouvelle-Écosse, ce qui aidera le Canada à respecter ses engagements en matière d’énergie verte.

L’appui aux objectifs de réconciliation est demeuré une priorité absolue pour l’Agence, afin que celle-ci puisse respecter ses obligations légales en vertu de la LEI, soit d’examiner les répercussions directes des projets sur les peuples autochtones et leurs droits. Afin de s’assurer que les perspectives autochtones contribuent à des évaluations rigoureuses et à une prise de décisions éclairée, l’Agence a collaboré étroitement avec les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis à la publication du cadre stratégique sur le savoir autochtone dans le contexte des examens de projets et des décisions réglementaires en septembre 2022. Le cadre et les documents de communication qui l’accompagnent ont été publiés dans neuf langues autochtones.

En démontrant son engagement envers la mobilisation et le partenariat significatifs avec les peuples autochtones, l’Agence a intégré les leçons apprises en matière de réconciliation avec les peuples autochtones et créé le secteur des Relations avec les Autochtones. Ce nouveau secteur continuera d’améliorer la capacité de l’Agence à établir des partenariats constructifs avec les peuples autochtones, renforçant ainsi la confiance, le respect et la collaboration en vue d’élaborer des processus d’évaluation d’impact davantage ciblés et efficaces.

L’engagement de l’Agence à l’égard de la diversité et de l’inclusion a fait progresser tous les domaines de son travail. À titre d’exemple, l’Agence a été reconnue dans le Rapport annuel sur l’application de la Loi sur le multiculturalisme canadien pour son travail sur le projet d’agrandissement de Deltaport – quatrième poste d’amarrage, où des possibilités de commentaires du public ont été annoncées dans les médias de langue non officielle. Nous avons également publié le premier Plan d’accessibilité de l’Agence, qui énonce les principaux engagements à créer un milieu de travail inclusif, sans obstacle et accessible pour les personnes de toutes les capacités.

Naviguant à travers les défis et les occasions pendant un changement constant, le personnel de l’Agence a continué de faire preuve de détermination à contribuer de façon positive à la durabilité dans l’intérêt public, à promouvoir la réconciliation et à prendre des mesures concrètes pour protéger l’environnement.

_____________________________________

Terence Hubbard (il//he/him)

Président

Agence d'évaluation d'impact du Canada

Aperçu des résultats

L’Agence d’évaluation d’impact du Canada (l’Agence) est un organisme fédéral qui relève du ministre de l’Environnement et du Changement climatique. En vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI), elle est la principale organisation fédérale responsable de la conduite et de l’administration des évaluations environnementales et d’impact. L’Agence est également la coordonnatrice de la Couronne pour les consultations des Autochtones sur les projets désignés. À titre de responsable de ces évaluations, elle est chargée d’évaluer les effets positifs et négatifs sur l’environnement, l’économie, la société et la santé, ainsi que d’appliquer l’Analyse comparative entre les sexes Plus (ACS Plus) pour comprendre si ces effets sont vécus différemment par divers sous-groupes de personnes.

Une évaluation (environnementale ou d’impact) est un outil de planification et de prise de décision visant à aider à la conception de projets, à faciliter la participation des Autochtones, du public et des intervenants, ainsi qu’à s’assurer que des mesures appropriées sont déterminées et mises en place pour atténuer les effets négatifs potentiels des projets désignés.

En 2022-2023, l’Agence :

- a exécuté son mandat avec succès en continuant de diriger la mise en œuvre de la LEI grâce à la mise en place de processus d’évaluation opportuns, crédibles et prévisibles fondés sur des données scientifiques de l’ouest, des données probantes et du savoir autochtone;

- a appuyé la première décision d’évaluation en vertu de la LEI dans le cadre de ses travaux avec la province de la Colombie-Britannique sur le projet de gaz naturel liquéfié (GNL) de Cedar, qui a été l’un des pionniers de l’orientation de premier ordre pour le secteur pétrolier et gazier et de la réconciliation avancée en tant que projet dirigé par les Premières Nations;

- a assuré la gouvernance, la surveillance, la coordination efficace et l’orientation stratégique quant aux questions d’évaluation par les principaux comités interministériels sur les activités permanentes de mise en œuvre des lois, des règlements et des politiques et l’harmonisation des ressources;

- a aligné les objectifs sur la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones,Note de fin de rapport i en recherchant le consentement libre, préalable et éclairé, en menant un engagement significatif à toutes les étapes des processus d’évaluation et en tenant compte du savoir autochtone dans les évaluations;

- a accru la capacité des peuples autochtones de diriger l’évaluation des répercussions sur les droits des peuples autochtones et leurs intérêts et de participer à des consultations, aux politiques et aux activités de suivi et de surveillance, et a appuyé leur participation à des conférences (par exemple, la Conférence nationale sur les capacités des Autochtones et la Conférence sur la coalition des grands projets des Premières Nations);

- a collaboré avec des partenaires provinciaux, territoriaux et internationaux, notamment en assurant la surveillance fédérale de la mise en œuvre de la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontalier (Convention Espoo) pour des propositions relatives au projet de la rivière Mary au Nunavut;

- a obtenu un financement renouvelé et élargi pour l’Agence et 12 ministères partenaires sur cinq ans afin d’appuyer la mise en œuvre de la LEI et d’effectuer des évaluations complètes commencées en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012);

- a mis en œuvre son premier plan d’accessibilité, qui décrit les principaux engagements visant à créer un milieu de travail inclusif et sans obstacle où les personnes de toutes les capacités se sentent membres, sont bien représentées et sont équipées pour progresser dans leur carrière;

- a dépensé 72,5 millions de dollars et géré 431 équivalents temps plein (ETP).

Pour en savoir plus sur les plans, les priorités et les résultats atteints de l’Agence, consultez la section « Résultats : ce que nous avons accompli » du présent rapport.

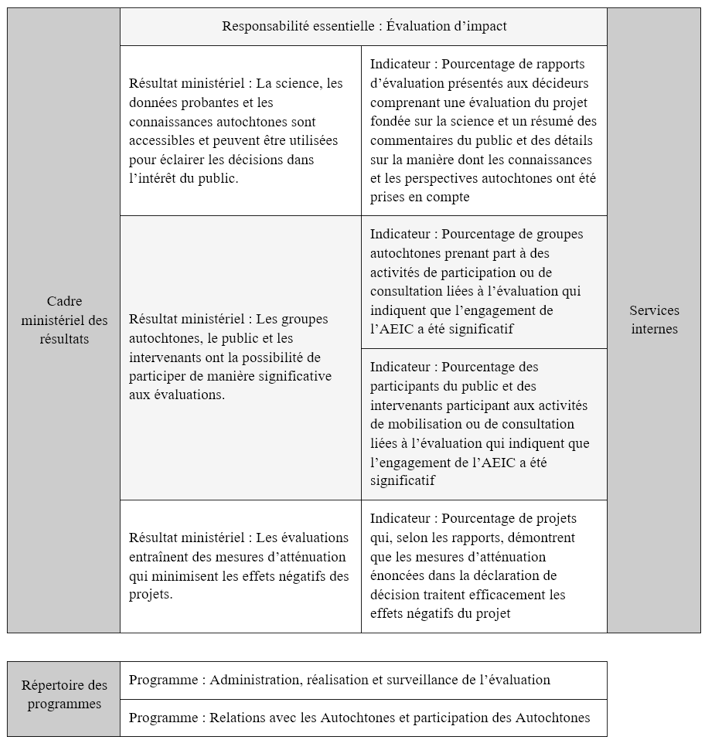

Résultats : ce que nous avons accompli

Responsabilité essentielle

Évaluation d’impact

Description

L’Agence réalise des évaluations de grande qualité portant sur les effets environnementaux, économiques, sociaux, sanitaires et relatifs aux genres, afin de soutenir la prise de décisions gouvernementales dans l’intérêt public. Les évaluations sont fondées sur des données probantes et veillent à ce que les effets positifs et négatifs et les répercussions sur les groupes autochtones et leurs droits soient pris en compte afin de favoriser la durabilité.

Promotion d’un accès équitable aux possibilités de commentaires du public dans les processus d’évaluation

Dans son dernier Rapport annuel sur l’application de la Loi sur le multiculturalisme canadien,Note de fin de rapport ii l’Agence a atteint un plus large éventail de participants potentiels pour les périodes de commentaires publics au cours de l’étape préparatoire du projet. En se fondant sur les langues maternelles non officielles les plus couramment parlées dans la région métropolitaine de recensement de Vancouver (pendjabi, cantonais, mandarin, etc.), l’Agence a annoncé des possibilités de commentaires publics dans les médias de langue non officielle. En s’appuyant sur les compétences culturelles et la maîtrise par le personnel régional du cantonais et du mandarin écrits et parlés, l’Agence a sélectionné les médias appropriés et les traductions vérifiées pour ses publicités. L’Agence a également annoncé des possibilités de commentaires du public par l’intermédiaire d’une station de radio sud-asiatique.

Résultats

Il y a cinquante ans, le gouvernement du Canada a mis en place le Processus fédéral d’évaluation et d’examen en matière d’environnement en tant qu’outil de planification afin de faciliter la prise de décisions et une saine gestion environnementale. Depuis lors, ce Processus a évolué pour devenir plus multidimensionnel et complexe afin d’inclure l’examen de tous les aspects du développement durable, y compris les effets environnementaux, économiques, sociaux et sanitaires.

Au cours de la dernière année, l’Agence a mis en œuvre des processus d’évaluation robustes, fondés sur des données probantes et de haute qualité dans le cadre de la transition en cours des évaluations en vertu de la LCEE 2012 à celles en vertu de la LEI. Ce faisant, l’Agence a continué de faire progresser plusieurs évaluations de grands projets de développement de l’infrastructure, des ressources et de l’énergie, comme les mines de lithium, les mines d’or, les installations de gaz naturel liquéfié (GNL) et les projets de gestion de l’eau.

Résultat ministériel : la science, les données probantes et les connaissances autochtones sont disponibles pour éclairer les décisions dans l’intérêt public

Dans le cadre de son mandat, l’Agence a mené des évaluations de haute qualité des projets désignés fondées sur des données scientifiques et factuelles et sur le savoir autochtone en temps opportun et de façon prévisible, tout en promouvant les politiques et les pratiques en matière d’évaluations fédérales. En plus de mener des évaluations, l’Agence en a également appuyé d’autres menées par des comités d’examen indépendants, a effectué des évaluations régionales et a établi des approches de coopération avec d’autres administrations.

Comme le montre le tableau ci-dessous, l’Agence a continué à effectuer des évaluations environnementales de haute qualité pour les 17 projets restants lancés en vertu de la LCEE 2012. De plus, l’Agence a mis fin à 13 évaluations environnementales en vertu de la LCEE 2012, soit à la demande du promoteur ou en l’absence des renseignements ou des études requis dans le délai prescrit par la Loi.

L’Agence a également effectué des évaluations, et le ministre a publié des énoncés de décision permettant l’exécution de six projets accompagnés de mesures d’atténuation. Cinq de ces projets ont été réalisés dans le cadre de la LCEE 2012 (Bay du Nord, mine d’or Valentine, mine de lithium de la baie James, mine d’or du lac Lynn et mine de palladium Marathon). Le sixième projet, GNL Cedar, a marqué une étape importante pour l’Agence puisqu’il s’agit de la première décision prise dans le cadre de la LEI. Dans le cas du projet de mine de charbon de Sukunka, l’énoncé de décision indiquait que les effets environnementaux négatifs potentiels du projet désigné n’étaient pas justifiés dans les circonstances et que la poursuite du projet n’était donc pas autorisée.

Type et nombre d'évaluations entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023 |

Décisions relatives à une évaluation prises entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023 |

Évaluations en date du 31 mars 2022 |

|||

|---|---|---|---|---|---|

Type d'évaluation |

En cours au 1er avril 2021 |

Entamées |

Achevées |

Arrêtées |

En cours |

LCEE 2012 |

|||||

Évaluation environnementale réalisée par l’Agence |

30 |

S.O. |

4 |

13 |

13 |

Évaluation environnementale réalisée par une commission d’examen |

5 |

S.O. |

1 |

0 |

4 |

Évaluation environnementale par substitution |

7 |

S.O. |

1 |

0 |

6 |

LEI |

|||||

Étape préparatoire de l’évaluation d’impact |

8 |

7 |

51 |

0 |

10 |

Évaluation d’impact réalisée par l’Agence |

4 |

2 |

0 |

0 |

6 |

Évaluation d’impact réalisée par une commission d’examen |

2 |

1 |

0 |

0 |

3 |

Évaluation d’impact par substitution |

2 |

1 |

1 |

0 |

2 |

Évaluation régionale |

2 |

2 |

0 |

0 |

4 |

Évaluation stratégique |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

Remarques : 1 Les évaluations terminées pour l’étape préparatoire comprennent celles pour lesquelles un avis de lancement a été émis, le ministre a approuvé le remplacement de la conduite de l’évaluation d’impact par une autre administration ou lorsque l’Agence a déterminé qu’une évaluation d’impact n’était pas nécessaire. |

|||||

Définitions :

|

|||||

En 2022-2023, l’Agence a prolongé les délais législatifs de trois ans pour 13 projets en vertu de la LCEE 2012 et deux en vertu de la LEI. Ces prolongations ont été accordées en réponse aux demandes des promoteurs pour leur permettre de fournir un énoncé d’impact qui satisfait aux exigences en matière d’information énoncées dans les Lignes directrices sur les études d’impact environnemental et les Lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impact.Note de fin de rapport iii

Le ministre a également reçu 15 demandes de désignation d’un projet en vertu de la LEI, que l’Agence a examinées pour appuyer la prise de décisions. Toutefois, aucune de ces 15 demandes n’a donné lieu à la désignation d’un projet. À la lumière de l’examen de l’Agence, qui a été étayé par des données probantes provenant des promoteurs et de l’expertise des ministères fédéraux, le ministre a déterminé que les désignations de ces projets n’étaient pas justifiées, puisque d’autres processus traitant de leurs effets sur l’environnement relèvent de la compétence fédérale.

D’ailleurs, sept nouveaux projets sont entrés à l’étape préparatoire de la LEI en 2022-2023, pour un total de 15 projets à cette étape. Au cours de cette étape, l’Agence a consulté les autorités fédérales, d’autres administrations, des groupes autochtones et le public afin d’élaborer des résumés de questions propres à chaque projet, auxquels les promoteurs doivent répondre pour élaborer des Lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impact propre à chaque projet. L’Agence a émis des avis de lancement et de lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impact et des plans pour trois projets : l’or d’Upper Beaver, l’agrandissement de Deltaport – quatrième poste d’amarrage et le nickel de Crawford.

Au cours de la dernière année, 12 projets ont été entrepris durant l’étape de l’étude d’impact, dans le cadre desquels les promoteurs ont continué à recueillir les renseignements nécessaires pour les évaluations d’impact. Lors de cette étape, l’Agence a appuyé le promoteur sur les exigences détaillées dans les Lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impact et a collaboré avec les autorités fédérales et les peuples autochtones pour satisfaire aux exigences des Lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impact. L’Agence n’a pas encore reçu d’étude d’impact pour un projet évalué en vertu de la LEI.

Le 15 mars 2023, à la suite de l’évaluation substituée du projet de GNL de Cedar effectuée par la Colombie-Britannique, le ministre a publié un énoncé de décision selon lequel le projet peut être mené en accord avec la décision de la province. Ce projet a été un premier du genre, car non seulement il a été le premier évalué en vertu de la LEI à atteindre l’étape de la prise de décision, mais il a soutenu la réconciliation, l’autonomie gouvernementale et l’autodétermination en tant que projet dirigé par la nation Haisla sur leur territoire traditionnel.

En 2022-2023, le ministre n’a pas soumis d’évaluation d’impact à une commission d’examen indépendante. Cependant, trois projets qui avaient été renvoyés à une commission d’examen indépendante dans le cadre de la LEI ont continué à progresser jusqu’à l’étape de l’étude d’impact : l’agrandissement de Deltaport – quatrième poste d’amarrage, le prolongement de la mine de base Suncor et Gazoduq.

Le ministre a publié les ententes finales et le mandat de deux évaluations régionales : l’évaluation régionale du développement de l’énergie éolienne extracôtière à Terre-Neuve-et-Labrador et l’évaluation régionale du développement de l’énergie éolienne extracôtière en Nouvelle-Écosse. Toutes deux ont été élaborées en collaboration avec Ressources naturelles Canada et les provinces respectives. Le ministre a également annoncé la nomination des deux comités qui effectueront ces évaluations régionales. Parallèlement, les travaux se sont poursuivis à l’étape préparatoire de l’évaluation régionale de la région du Cercle de feu et de l’évaluation régionale de la région du fleuve Saint-Laurent.

Pour appuyer l’objectif « un projet, une évaluation », l’Agence :

- a collaboré avec la Nouvelle-Écosse à l’élaboration d’un modèle d’entente d’harmonisation afin de faciliter la coordination lorsqu’un projet nécessite une évaluation fédérale et provinciale;

- a facilité les discussions avec les provinces et les territoires sur les instruments de coopération pour harmoniser les processus d’évaluation entre les administrations;

- a mis en œuvre l’Entente de collaboration de 2019 en matière d’évaluation d’impact entre le Canada et la Colombie-Britannique.

Par l’entremise du Comité fédéral-provincial-territorial des administrateurs de l’évaluation environnementale, l’Agence a collaboré avec des représentants de chaque province et territoire afin d’encourager la coordination dans le traitement des questions d’évaluation environnementale et d’impact. Tout au long de l’année, l’Agence a assuré la présidence et le secrétariat du comité ainsi que l’organisation de réunions tenues de façon régulière qui ont permis aux participants de communiquer l’information sur les pratiques exemplaires et des mises à jour sur les régimes d’évaluation de leur administration.

En 2022-2023, l’Agence a soutenu les autorités fédérales dans la mise en œuvre des exigences de la LEI pour l’évaluation de plus d’un millier de projets sur des terres fédérales et à l’extérieur du Canada. À l’appui des autorités fédérales, l’Agence a présidé des réunions trimestrielles de groupes de travail interministériels, tenu un répertoire d’expertise fédérale sur l’évaluation des terres fédérales et dirigé des séances de formation à l’intention des personnes exerçant des responsabilités fédérales en matière d’évaluation des terres.

Au cours de la dernière année, l’Agence a collaboré avec des organisations internationales, des gouvernements étrangers et des partenaires internationaux pour s’assurer que le Canada s’acquitte de ses obligations et responsabilités internationales en matière d’évaluation d’impact. Par exemple, l’Agence :

- a coordonné des séances d’information avec le Danemark, l’Allemagne et la Belgique sur l’évaluation régionale par l’Agence du développement de l’énergie éolienne extracôtière au Canada atlantique;

- a présidé deux séances, eu 11 présentateurs et fourni du financement aux peuples autochtones à la conférence de l’International Association for Impact Assessment (IAIA) à Vancouver (Colombie-Britannique);

- a facilité un échange de politiques de deux jours avec le Council for Environmental Quality des États-Unis;

- a représenté le Canada au sein du Groupe de travail sur les évaluations d’impact environnemental et les évaluations environnementales stratégiques pour la Convention Espoo;

- a accueilli, contribué financièrement et a eu six présentateurs à la conférence et à l’atelier du Secrétariat francophone pour l’évaluation environnementale (SIFÉE) à Montréal (Québec), un forum international multidisciplinaire francophone pour le domaine de l’évaluation environnementale;

- a participé à l’Initiative de politique publique Canada et de l’Australie;

- a représenté le Canada dans sa délégation à la Conférence intergouvernementale des Nations Unies sur l’accord international concernant la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine dans les zones situées au-delà de l’administration nationale.

Pour obtenir des conseils sur divers enjeux politiques et des documents d’orientation concernant la mise en œuvre de la LEI, l’Agence a consulté le Comité consultatif autochtone (CCA)Note de fin de rapport iv et le Comité consultatif technique (CCT) des sciences et des connaissances.Note de fin de rapport v L’Agence a également coordonné et reçu des commentaires de 19 organismes fédéraux partenaires par l’entremise du Comité des sous-ministres chargés de l’évaluation d’impact (SM EI). À cette fin, en 2022-2023 :

- les membres du CCA ont fourni des conseils sur le document d’orientation quant à l’évaluation des répercussions sur les droits des promoteurs, de même que des commentaires sur les outils de savoir autochtone, le document de travail sur les ententes de coadministration et sur divers nouveaux enjeux stratégiques de l’Agence;

- le Cercle d’experts, un sous-comité du CCA, a travaillé de concert avec l’Agence à la rédaction d’un document de travail pour éclairer la participation générale en 2023-2024 qui façonnera la future proposition réglementaire et le cadre stratégique pour les ententes de coadministration. Un tel règlement permettrait au ministre de conclure des ententes avec des organismes autochtones afin d’exercer des pouvoirs, des responsabilités ou des fonctions spécifiques liés à l’évaluation des répercussions fédérales sur des terres déterminées;

- les membres du CCT ont examiné divers sujets, comme que les étapes de la prise de décision et post-décisionnelle, la biodiversité, le savoir autochtone et les sciences de l’Ouest et les évaluations d’impact sur la santé, et ont offert des conseils sur les effets sur la santé, les effets sociaux et économiques;

- les membres du Comité des SM EI ont collaboré pour aborder diverses questions et initiatives stratégiques liées à l’efficacité du processus d’évaluation d’impact. Il s’agit notamment des cadres de collaboration, des coordinations interministérielle et intergouvernementale, de la consultation des Autochtones et des accommodements avec ceux-ci, de l’adaptation axée sur le risque des évaluations d’impact, de la gestion des effets cumulatifs et de l’intégrité scientifique du processus d’évaluation d’impact.

De plus, l’Agence a continué d’appuyer le Conseil consultatif du ministre sur l’évaluation d’impact (CCMEI),Note de fin de rapport vi qui a discuté de la mise en œuvre de la LEI et soumis son deuxième rapport avec des conseils au ministre. Le deuxième rapport du CCMEI a été déposé au Parlement le 8 juin 2023. L’Agence a également lancé un appel de demandes visant à identifier de nouveaux candidats à la nomination au Conseil. Il s’agissait notamment d’un appel à deux membres du grand public et d’un autre à des organisations et des communautés inuites pour qu’un membre représente les intérêts inuits.

Tout au long de l’année, l’Agence a effectué des recherches et des analyses sur la mise en œuvre efficace du cadre législatif afin de mobiliser l’élaboration d’initiatives réglementaires visées dans son Plan prospectif de la réglementation.Note de fin de rapport vii Des subventions ont également été accordées à des bénéficiaires d’établissements universitaires canadiens et d’organismes sans but lucratif dans le cadre du Programme de rechercheNote de fin de rapport viii pour appuyer la recherche sur certains sujets, comme la prise en compte des personnes 2SLGBTQIA+ dans les évaluations d’impact, les mesures d’atténuation pour la santé, sociales et économiques et l’avancement de l’évaluation d’impact des systèmes socioécologiques du Canada.

Afin d’assurer l’accès du public à l’information relative à l’évaluation d’impact, y compris l’information scientifique et le savoir autochtone, l’Agence a continué de gérer et d’administrer le Registre canadien d’évaluation d’impact (le Registre).Note de fin de rapport ix Ceci a accru la transparence de l’information reçue et générée tout au long des processus d’évaluation. Au moyen du Registre, l’Agence a également continué d’administrer une plateforme en ligne qui facilite la participation aux périodes de commentaires du public en permettant la soumission en ligne des commentaires du public, des intervenants, des peuples autochtones et des autorités fédérales. L’Agence a affiché tous les renseignements reçus (à l’exclusion de ceux protégés), qui se composaient de 1867 documents et de 1021 commentaires pour les évaluations menées par l’Agence.

De plus, en partenariat avec le gouvernement de la nation crie du Québec, l’Agence a examiné les exigences de la Convention de la Baie-James et du Nord québécoisNote de fin de rapport x et de la LEI pour mettre en œuvre des processus d’évaluation efficaces. En mai 2022, le gouvernement de la nation crie, le ministre et l’Agence ont signé l’entente concernant le processus fédéral d’évaluation externe de Troilus en vertu de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et de la Loi sur l’évaluation d’impactNote de fin de rapport xi, une entente sur l’évaluation conjointe du projet de mine d’or Troilus. En janvier 2023, le ministre a publié un énoncé de décision pour la mine de lithium de la baie James, une évaluation conjointe en vertu de l’entente. Cela a accru la capacité des peuples autochtones de participer et de mener des consultations dans le cadre des évaluations, ce qui favorise la réconciliation.

Résultat ministériel : Les groupes autochtones, le public et les intervenants ont la possibilité de participer de manière significative aux évaluations

Bien que la promotion du développement économique serve l’intérêt national du Canada, les importants projets d’infrastructure et de développement des ressources se produisent souvent dans des collectivités ou sur le territoire traditionnel de peuples autochtones. Ces projets peuvent donc avoir une incidence sur les droits des peuples autochtones et leur capacité à préserver leur culture, leurs coutumes et leurs traditions autochtones. Au cours de la dernière année, l’Agence a mené des consultations efficaces et significatives auprès des peuples et des collectivités autochtones, de même qu’avec les membres du public et les intervenants qui risquent d’être touchés par un projet. Tenir compte des points de vue des peuples autochtones, du public et des intervenants a augmenté la portée de l’information mise à disposition pour orienter les évaluations, ce qui a mené à des décisions d’évaluation mieux éclairées et, ultimement, une amélioration du processus d’évaluation.

Entre ses nombreuses initiatives, l’Agence a offert des programmes d’aide financière afin de réduire les obstacles financiers pour les peuples autochtones, tout en améliorant les relations avec ceux-ci, et les membres du public visés ou potentiellement touchés. Plus particulièrement, les programmes d’aide financière de l’Agence entraînent une augmentation de la participation lors des séances de consultation et de mobilisation virtuelles et en personne, ce qui aide à produire les rapports et à éclairer les évaluations et les documents connexes.

L’Agence a signé 47 nouvelles ententes de contribution par l’intermédiaire du Programme d’aide financière aux participants (PAFP)Note de fin de rapport xii (31 pour des évaluations en vertu de la LEI et 16 en vertu de la LCEE 2012), afin de soutenir la participation des peuples autochtones, des membres du public et des intervenants aux évaluations. L’Agence a aussi versé des contributions à 57 bénéficiaires uniques pour leur participation dans le cadre de six processus d’évaluation d’impact et de 15 processus d’évaluation environnementale. 65 nouvelles ententes de contribution supplémentaires ont été signées aux fins d’évaluations régionales, pour lesquelles les contributions ont été versées à 24 bénéficiaires uniques dans le cadre de quatre processus d’évaluation régionaux. Par ailleurs, le PAFP a fourni de l’aide financière par l’intermédiaire de 259 ententes de subvention, qui ont appuyé les activités d’évaluation et la participation aux réunions des dirigeants du mécanisme de surveillance autochtone tenu avec la Régie de l’énergie du Canada pour le projet de NOVA Gas Transmission Ltd.

Par l’intermédiaire du Programme de soutien des capacités autochtones (PSCA),Note de fin de rapport xiii l’Agence a signé 16 nouvelles ententes de contribution en vue d’encourager la collaboration des collectivités autochtones et des organismes sans but lucratif autochtones, pour qu’elles puissent participer aux activités de consultation, d’évaluation, de mobilisation stratégique, de surveillance et de suivi, ou même diriger celles-ci. L’Agence a aussi versé des contributions à 30 bénéficiaires uniques en vue d’appuyer leur participation aux activités de consultation, comme l’élaboration des structures de gouvernance, la formation interne et la sensibilisation des membres de la collectivité au processus d’évaluation d’impact. De plus, le financement du PSCA a appuyé la tenue d’une conférence nationale en personne intitulée « Conférence nationale sur le soutien des capacités autochtones », où les bénéficiaires ont échangé des outils, des connaissances et des pratiques exemplaires en matière d’évaluation d’impact.

Par l’intermédiaire du Programme de dialogue sur les politiques (PDP),Note de fin de rapport xiv l’Agence a signé 99 nouvelles ententes de contribution et versé des contributions à 120 bénéficiaires uniques en vue d’appuyer la participation des peuples autochtones, des membres du public et des intervenants dans l’examen et l’élaboration de politiques et d’orientation. Le PDP a permis à l’Agence de collaborer avec des organisations autochtones dans le cadre de discussions bilatérales avec des organisations autochtones nationales sur des sujets stratégiques clés, comme l’évaluation des répercussions sur les droits des Autochtones, le savoir des Autochtones et la science occidentale. Ces discussions servent à jeter les bases pour l’élaboration de la réglementation à venir en lien avec les ententes de coadministration.

Au cours de la dernière année, les peuples autochtones ont continué de jouer un rôle important dans tous les aspects de l’évaluation de projet. L’Agence a poursuivi ses efforts vers la réconciliation et le renforcement de ses relations avec les peuples autochtones, afin de veiller à ce qu’ils profitent directement de l’élaboration de projet et que la culture et les droits des peuples autochtones soient respectés et protégés tout au long des processus d’évaluation. Reconnaissant que les projets désignés comportent souvent des effets et des risques intrinsèques disproportionnés pour les peuples autochtones, l’Agence est demeurée déterminée à accroître les possibilités pour une participation significative, tout au long du processus d’évaluation.

L’obligation et l’engagement de l’Agence quant à la consultation des collectivités autochtones sont uniques sous plusieurs aspects. L’Agence ne se contente pas de s’acquitter de son obligation légale de consulter, elle traite également des obligations légales établies en vertu de la LEI, selon laquelle il faut examiner les répercussions directes négatives sur les peuples autochtones et leurs droits. L’Agence s’est engagée à mettre en œuvre la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtonesNote de fin de rapport xv et à s’assurer que les perspectives, les préoccupations et le savoir autochtone contribuent à la production d’évaluations de haute qualité et à une prise de décision éclairée dans le cadre des projets importants. À cet effet, l’Agence a augmenté la capacité de cette importante priorité en créant un nouveau secteur consacré aux relations avec les Autochtones.

Partenariats collaboratifs avec les collectivités autochtones

Dirigées par la Première Nation Biigtigong Nishnaabeg, les consultations sur le projet de palladium de Marathon ont mené à l’établissement d’occasions pour le leadership autochtone et la mise au point d’un processus fondé sur le consensus. Pour faire progresser l’engagement du Canada envers la réconciliation avec les peuples autochtones, l’Agence a soutenu le leadership autochtone en élaborant conjointement des rapports sur les consultations et les accommodements. De plus, l’Agence s’est préparée à donner une présentation aux côtés de la Première Nation Biigtigong Nishnaabeg lors de la Conférence de l’IAIA de 2023, organisée à Kuching, en Malaisie, au sujet de l’opérationnalisation d’une approche fondée sur le consensus en passant par l’évaluation environnementale.

En 2022-2023, l’Agence a collaboré de façon significative avec les peuples autochtones pour élaborer des politiques, des règlements et des documents d’orientation. Élaboré en partenariat avec le Cercle consultatif autochtone (CCA), le Cadre stratégique sur le savoir autochtone dans le contexte des examens de projets et des décisions réglementairesNote de fin de rapport xvi a été publié en septembre 2022. Le but de ce cadre est de soutenir l’application uniforme des dispositions de la LEI, de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergieNote de fin de rapport xvii et de la Loi sur les aux navigables canadiennes,Note de fin de rapport xviii compte tenu du lien avec le savoir autochtone, ainsi que les dispositions de la Loi sur les pêches,Note de fin de rapport xix relativement à la protection des poissons et de leurs habitats. Le cadre permet de s’assurer que le savoir autochtone est traité de façon respectueuse et adéquate dans les processus réglementaires. Il favorise la communication ouverte quant à la façon de tenir compte du savoir autochtone et de le protéger contre la divulgation, tout en établissant des attentes cohérentes pour la mise en œuvre des dispositions législatives. Le cadre a d’ailleurs été traduit en neuf langues autochtones, démontrant l’engagement de l’Agence de ne pas se limiter à son obligation légale de consultation dans le cadre des processus d’évaluation et d’élaboration des politiques.

Dans le but de faciliter un dialogue bilatéral avec les peuples autochtones, l’Agence a communiqué les questions importantes liées au projet par l’intermédiaire d’un bulletin électronique trimestriel qui comprend des renseignements sur des enjeux stratégiques, des ateliers, des formations et des possibilités de mobilisation. En s’appuyant sur des lettres officielles, des réunions, des appels téléphoniques informels et des courriels, l’Agence a entretenu sa relation avec les collectivités et les organisations autochtones. Les peuples autochtones ont été avisés des possibilités de participer à l’élaboration de politiques et aux partenariats par l’intermédiaire d’appels généraux et ciblés, et ont été invités à fournir leur rétroaction sur des enjeux politiques clés.

L’Agence a activement appuyé Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et Services aux Autochtones Canada dans le cadre de négociations sur les dispositions sur les évaluations d’impact des ententes avec les Cris d’Eeyou Istchee (Cris du Québec), les Innus du Labrador, le Regroupement Pétapan, la Première Nation des Dakota de Whitecap, la Nation Atikamekw, la Première Nation crie Mikisew et la Première Nation Kebaowek. L’Agence a également participé aux négociations avec la Première Nation Carrier Sekani sur la reconnaissance des droits autochtones et de l’autodétermination, ainsi que les négociations concernant l’entente sur l’autonomie gouvernementale de la Première Nation Musqueam. Conformément au processus de traité de la Colombie-Britannique, les bureaux régionaux du Pacifique et du Yukon de l’Agence ont participé aux négociations avec : la Première Nation K’ómoks, la Première Nation Kitsela, la Première Nation Kitsumkalum, la Première Nation Ditidaht, la Première Nation Pacheedaht, l’Association du traité des Te’mexw (Beecher Bay/Scia’new, Malahat, Snaw’Naw’As, Songhees et T’Sou-Ke), la Première Nation Klahoose, la Première Nation Metlakatla, la Première Nation Carcross/Tagish, ainsi que le Conseil des Tlingits de Teslin.

Le programme de formation de l’Agence a donné 11 séances de formation virtuelle sur le processus d’évaluation d’impact avancé conçues pour les promoteurs et les autorités fédérales, séances qui ont accueilli 184 participants. Des webinaires faisant le survol de la LEI ont été offerts à 347 participants. L’Agence a aussi commencé à élaborer une série de formation sur la participation des Autochtones aux évaluations, qui sera finalisée en 2023-2024.

Finalement, dans le but de promouvoir la visibilité de la science et des éléments probants occidentaux, l’Agence a transmis des renseignements sur l’évaluation d’impact afin de soutenir une compréhension et une appréhension accrues des activités sur les effets cumulatifs, qui sont offerts sur la Plateforme de science et de données ouvertes (PSDO).Note de fin de rapport xx L’Agence a aussi fourni aux groupes autochtones des rapports d’étapes concernant les évaluations régionales visant la région du Cercle de feu, la région du fleuve Saint-Laurent, l’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière à Terre-Neuve et l’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière en Nouvelle-Écosse, dans un effort d’échange proactif de l’information concernant les activités de développement.

Résultat ministériel : Les évaluations aboutissent à des mesures d’atténuation qui réduisent le plus possible les effets négatifs des projets

L’analyse des contributions d’un projet à la durabilité offre une plus grande compréhension de ses répercussions positives et négatives. Elle soutient la prise de décisions éclairées concernant les possibles répercussions environnementales, sociales, économiques et sur la santé, tant pour les collectivités actuelles que futures. Pour qu’un projet puisse procéder en vertu de la LEI, le ministre communique une déclaration de décision au promoteur indiquant des conditions claires, mesurables et applicables auxquelles il doit se conformer. Ces conditions comprennent des mesures d’atténuation servant à réduire au minimum les répercussions négatives, ainsi qu’un programme de suivi servant à vérifier l’exactitude des prévisions de l’évaluation et à déterminer l’efficacité des mesures d’atténuation. En vertu de la LCEE 2012, des rapports d’évaluation environnementale sont produits pour éclairer la prise de décisions et cernent les mesures d’atténuation clé en vue de réduire au minimum les répercussions négatives potentielles d’un projet. Le ministre communique également une déclaration de décision en vertu de la LCEE 2012 précisant des conditions ayant force exécutoire, parmi lesquelles se trouvent des mesures d’atténuation et un programme de suivi.

Au cours de la dernière année, l’Agence a préparé la version préliminaire des conditions qui tiennent compte des facteurs d’intérêt public et de la remédiation aux répercussions négatives dans les secteurs de compétence fédérale, en vue d’une inclusion potentielle aux déclarations de décision des sept projets ayant reçu le feu vert pour procéder. Avant de finaliser les conditions, une période de consultation publique a été organisée, au cours de laquelle des peuples autochtones, des membres du public et des intervenants ont recommandé des conditions devant être intégrées aux déclarations de décisions communiquées par le ministre. Des sept projets ayant reçu l’autorisation de procéder, trois étaient des évaluations substituées réalisées en collaboration avec le gouvernement de la Colombie-Britannique. Le Bureau d’évaluation environnementale de la province a mené la période de consultation publique, et le reste des évaluations ont été menées par l’Agence.

En 2022-2023, l’Agence a atteint un jalon dans le cadre du projet Cedar LNG, pour lequel elle a produit la première évaluation à s’être rendue à l’étape de la prise de décision en vertu de la LEI, avec une décision fondée sur l’intérêt public et une déclaration de décision. Le rapport d’évaluation d’impact du projet cernait des mesures d’atténuation clés visant à réduire autant que possible les possibles répercussions négatives du projet. Ses recommandations se sont traduites par 269 conditions contraignantes énoncées dans la déclaration de décision du ministre fédéral. Ces conditions comprennent, entre autres, l’atteinte de la carboneutralité d’ici 2050 au plus tard, en équilibrant la quantité de gaz à effet de serre produite avec celle ainsi éliminée. Cette déclaration de décision exige que le promoteur élabore et mette en œuvre des programmes de suivi servant à vérifier l’exactitude des prévisions des évaluations, détermine l’efficacité des mesures d’atténuation et favorise la production de réponses adéquates aux enjeux émergents.

Afin de promouvoir et d’assurer la conformité à la LEI, aux règlements connexes et aux conditions des déclarations de décision communiquées par le ministre aux promoteurs, l’Agence a mené 17 inspections sur place et 28 hors site en 2022-2023. Elle a également émis deux avis de mesures d’application, comme des avis de non-conformité, aux promoteurs du projet de réservoir hors cours d’eau de Springbank et le projet d’énergie propre du site C. Ces avis ont permis de veiller à ce que des mesures correctives soient prises, de restaurer la conformité et d’éviter d’autres répercussions négatives.

L’Agence a examiné les changements proposés par les promoteurs dans le cadre de dix projets, y compris ceux apportés aux plans de conception, de construction ou d’exploitation de ces projets, qui pourraient engendrer des répercussions différentes de celles des évaluations déjà accomplies. Parmi ces dix projets, une déclaration de décision modifiée a été émise dans le cadre du projet de centre logistique Milton. Tous les renseignements liés à la conformité et l’exécution, y compris les rapports annuels, les mesures d’application prises et les sommaires d’inspection, sont publiés sur le site Web du Registre ou de l’Agence.

Au besoin, l’Agence a continué de rajuster ses activités d’inspection afin d’accorder la priorité à la santé et la sécurité des Canadiens, tout en s’acquittant de ses responsabilités quant à la vérification de la conformité. Par exemple, l’Agence s’est adaptée aux différents protocoles internationaux, ministériels et communautaires établis en raison de la COVID-19, ce qui a eu une incidence sur les activités d’inspection. Lorsque celles-ci étaient appropriées, des réunions virtuelles, plutôt qu’en personne, ont été organisées avec les promoteurs et les intervenants. De plus, alors que toutes les inspections sur place qui avaient été planifiées ont été menées en 2022-2023, l’Agence a intégré une variété de protocoles communautaires liés à la COVID-19, comme la prise de tests de dépistage de COVID-19 sur place pour les agents chargés de l’application de la loi.

Analyse comparative entre les sexes Plus

En vue de maintenir la priorité du gouvernement visant l’intégration des considérations relatives à l’Analyse comparative entre les sexes Plus (ACS Plus)Note de fin de rapport xxi à l’ensemble des programmes et des politiques, l’Agence a mis au point des outils et des guides d’orientation servant à promouvoir la participation inclusive au processus d’évaluation. En tant qu’outil analytique servant à comprendre les personnes aux identités intersectionnelles, l’ACS Plus permet d’évaluer les répercussions positives et négatives d’un projet sur les personnes de divers genres, identités et capacités. Les renseignements obtenus en appliquant l’ACS Plus peuvent être utilisés pour mettre au point des stratégies ciblées visant à atténuer ou éliminer les répercussions négatives potentielles d’un projet, tout en déterminant des façons d’étendre les avantages à un plus grand nombre de sous-populations au sein d’une communauté.

En ce qui concerne les évaluations en cours lancées en vertu de la LCEE 2012, l’ACS Plus est prise en compte lorsque les décisions relatives au projet sont renvoyées au gouverneur en conseil afin de déterminer si les importantes répercussions négatives d’un projet sur l’environnement sont justifiées compte tenu des circonstances. En 2022-2023, trois projets ont nécessité une décision du gouverneur en conseil. En vertu de la LEI, l’ACS Plus est obligatoire pour toutes les évaluations d’impact. L’Agence a établi les exigences dans des lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impact (LDIREI), qui rendent l’application de l’ACS Plus obligatoire pour la présentation des études d’impact et de leurs rapports.

À titre de première décision d’évaluation prise en vertu de la LEI, le rapport d’évaluation sur le projet Cedar LNG fournit un bon exemple de l’application de l’ACS Plus dans les évaluations d’impact. Le rapport d’évaluation du projet Cedar LNG tient compte des conclusions présentées dans le rapport final sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et des « appels à la justice », dans le contexte des répercussions qui pourraient avoir une incidence négative sur la sûreté et la sécurité des femmes, des filles et des personnes de diverses identités de genre autochtones. Il en découle une condition exigeant la mise en œuvre de processus en vue d’éliminer la violence, le harcèlement, l’intimidation et la discrimination en milieu de travail, le processus devant :

- renfermer des politiques et des processus sexospécifiques qui favorisent un environnement respectueux, sûr et inclusif pour l’ensemble des employés, y compris les femmes et les groupes de genre ou de sexualité minoritaires;

- tenir compte des appels à la justice (13.1 à 13.5) visant les industries de l’extraction et du développement.

De plus, l’Agence a fourni des fonds à Oxfam Canada afin qu’il puisse préparer un guide de la collectivité et de l’activiste sur l’analyse intersectionnelle et sexospécifique, ainsi que sur les évaluations d’impact, intitulé « Inspiring changeNote de fin de rapport xxii ». Bien que les peuples autochtones et les membres du public soient invités à fournir leur rétroaction à toutes les étapes du processus d’évaluation, il faut tenir compte des obstacles à la participation des groupes marginalisés. Par ailleurs, les projets de développement des ressources ont une incidence différente sur les personnes de différentes identités. Par conséquent, le rapport préparé par Oxfam Canada fournit un aperçu des approches de représentation pouvant être utilisées pour veiller à ce que les voix des membres diversifiés de la collectivité soient entendues.

Programme de développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030 et objectifs de développement durable

Les activités de l’Agence relevant de sa responsabilité essentielle soutiennent les efforts du Canada visant à se conformer à l’agenda du développement durable 2030 de l’ONU et ses objectifs de développement durable, en appuyant l’objectif d’écologisation du gouvernement. Par exemple, l’Agence a contribué à la consommation durable en transmettant des copies numérisées du matériel de réunion (dossiers électroniques) pour les comités d’évaluation d’impact interministériels. L’emploi de dossiers électroniques a engendré un processus gouvernemental plus écologique en réduisant la consommation de papier, ce qui élimine la nécessité d’imprimer des dossiers.

Innovation

L’Agence s’appuie sur l’outil d’intelligence artificielle DeepL pour améliorer ses services de traduction. En 2022-2023, DeepL a servi à améliorer l’efficacité dans la traduction de plus de 400 documents.

Après avoir mis à l’essai des codes QR pour gérer l’information en ligne, l’Agence a déterminé que leur utilisation fournissait un message simplifié dans le cadre des avis publics et une analyse de marketing améliorée. Grâce à ce projet pilote, des codes QR sont utilisés autant que possible dans la publication d’avis publics, imprimés ou numériques, aux fins des périodes de consultation publique.

Afin d’examiner les documents des évaluations environnementales, NVivo a servi à analyser les données qualitatives et à mener des recherches personnalisées, à cerner les tendances textuelles et à mettre au point des nuages de mots. L’Agence a utilisé NVivo conjointement au système de gestion des évaluations, afin d’accélérer le traitement de l’information en vue de produire des rapports et d’importer des données vers d’autres systèmes de gestion de l’information.

Principaux risques

Principaux risques |

Stratégies d’atténuation |

|---|---|

Fluctuation de l’activité économique et des prix des matières premières L’Agence fonctionne dans un environnement en constante évolution influencé par des facteurs extérieurs. En particulier, les facteurs économiques ont une incidence sur le type, les délais, le volume et la distribution des projets qui nécessiteront des évaluations, y compris la distribution régionale. |

L’Agence a toujours entretenu des relations proactives avec les promoteurs afin d’obtenir des indications en amont sur les projets potentiels afin que le volume des projets puisse être prévu et que des ajustements soient apportés à son plan de travail (dans la mesure du possible). L’Agence continuera d’entretenir ces relations afin de gérer et de planifier sa charge de travail. L’Agence continuera de réaffecter des ressources, lorsque cela est possible et nécessaire, pour faire face aux fluctuations du volume des projets. Elle continuera également d’élaborer des stratégies avec les organismes centraux pour s’acquitter des responsabilités législatives en vertu de la LEI. |

Consultations de la Couronne et participations autochtones inadéquates ou inefficaces Pour remplir l’obligation légale de consulter de la Couronne fédérale, l’Agence agit à titre de coordonnateur des consultations de la Couronne pour le processus d’évaluation, y compris pour les examens intégrés avec les organismes de réglementation du cycle de vie. Une consultation efficace de la Couronne nécessite la participation significative des groupes autochtones susceptibles d’être touchés ainsi que d’autres organisations fédérales, car les mesures proposées pour éviter ou réduire le plus possible les effets potentiels sur les peuples autochtones peuvent relever de leurs domaines d’expertise ou de compétence. Un manque de consultations adéquates rend difficile la détermination des répercussions potentielles des projets sur les peuples autochtones et la proposition et la mise en œuvre de mesures appropriées d’évitement et d’atténuation ou d’autres mesures d’adaptation pour traiter les effets potentiels. |

Le processus d’évaluation d’impact comprend des activités visant à dépasser l’obligation de consulter en établissant des partenariats et en faisant progresser le programme de réconciliation du gouvernement. La consultation autochtone est améliorée en permettant aux préoccupations autochtones d’être entendues et, grâce à une planification précoce, cernées et traitées à un stade plus précoce du processus d’évaluation. Le dialogue sur les politiques permettra également aux peuples autochtones de façonner la manière dont les évaluations sont menées, aboutissant à des processus qui répondent mieux à leurs préoccupations et qui tiennent compte de leurs besoins particuliers. Le Programme d’aide financière aux participants de l’Agence couvre une partie des coûts encourus par les groupes autochtones pour participer aux évaluations et contribuera à réduire les obstacles financiers à la participation des Autochtones aux consultations. |

Dédoublement des efforts en raison des responsabilités partagées Le partage de la responsabilité de gestion environnementale entre le gouvernement fédéral et les provinces entraîne des risques de double emploi entre les processus fédéral, provinciaux et territoriaux d’évaluation. |

En vertu de la Loi constitutionnelle de 1982, la gestion de l’environnement est un domaine de responsabilité partagée entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Par conséquent, il est possible que certains projets nécessitent à la fois une évaluation fédérale et provinciale ou territoriale. L’Agence cherche à renforcer la collaboration avec les provinces et les territoires en améliorant la coordination et l’harmonisation des délais et des processus d’évaluation, ainsi qu’en mettant au point des mécanismes pour faciliter la collaboration (y compris les ententes de collaboration). |

Non-conformité aux conditions La non-conformité de la part du promoteur, y compris la non-conformité aux conditions précisées dans les déclarations de décision, pourrait avoir des répercussions sur l’environnement, l’économie, la société et la santé et miner la confiance du public. |

Les déclarations de décision contiennent des conditions claires et mesurables, y compris des exigences en matière de mesures d’atténuation et de programme de suivi. Le programme de conformité et d’application de la loi de l’Agence favorise et vérifie la conformité et détermine une réponse appropriée aux situations de non-conformité. |

Dépendance à l’égard de la performance de l’économie à l’échelle nationale et internationale L’exécution efficace du mandat de l’Agence est directement liée à la performance de l’économie à l’échelle nationale et mondiale, en particulier dans la période de reprise post-COVID-19. Les effets potentiels sont liés à la capacité de l’Agence à entreprendre une participation significative du public et une consultation autochtone sur les projets en cours d’évaluation en temps opportun. L’évolution de la performance économique a également une incidence sur le calendrier et le volume de travail, ce qui a un impact sur les dépenses liées à l’exécution des programmes, notamment les dépenses en subventions et contributions et la dotation prévue pour soutenir les évaluations. |

L’Agence continue d’évaluer la situation de la COVID-19, de procéder à des ajustements aux activités de consultation et de faire preuve de souplesse au besoin afin de donner la priorité à la santé et à la sécurité de tous les Canadiens, tout en s’acquittant de sa responsabilité de mener des activités de mobilisation significatives auprès des groupes intéressés. L’Agence continue également de surveiller les effets liés aux dépenses et apporte des ajustements au besoin en ce qui concerne les dépenses liées aux catégories d’activités de la fonction publique comme les voyages, les retards dans les grands projets d’immobilisations, l’annulation de contrats, les retards dans la dotation prévue, etc. |

Résultats atteints

Le tableau ci-dessous montre, pour l’Évaluation d’impact, les résultats obtenus, les indicateurs de rendement, les cibles et les dates cibles pour 2022-2023 ainsi que les résultats réels obtenus au cours des trois derniers exercices pour lesquels vous avez accès aux résultats réels.

Résultats ministériels |

Indicateurs de rendement |

Cible |

Date d'atteinte de la cible |

Résultats réels |

Résultats réels |

Résultats réels |

La science, les données probantes et les connaissances autochtones sont disponibles pour éclairer les décisions dans l’intérêt public |

Pourcentage de rapports d’évaluation fournis aux décideurs qui comprennent une évaluation scientifique du projet, un résumé des commentaires du public et la façon dont les connaissances et les perspectives autochtones ont été prises en compte |

100 % |

Mars 2023 |

Non disponible |

100 % |

100 % |

Les groupes autochtones, le public et les intervenants ont la possibilité de participer de manière significative aux évaluations |

Pourcentage de groupes autochtones participant à des activités de mobilisation/ consultation liées à l’évaluation qui indiquent que les activités de mobilisation de l’Agence étaient significatives |

Au moins 90 % |

Mars 2023 |

Non disponible |

Non disponible |

Non disponible2 |

Pourcentage de participants du public et des intervenants aux activités de mobilisation/ consultation liées à l’évaluation qui indiquent que les activités de mobilisation de l’Agence étaient significatives |

Au moins 90 % |

Mars 2023 |

Non disponible |

Non disponible |

78 %3 |

|

Les évaluations aboutissent à des mesures d’atténuation qui réduisent le plus possible les effets négatifs des projets |

Pourcentage de projets pour lesquels les rapports indiquent que les mesures d’atténuation énoncées dans la déclaration de décision s’attaquent efficacement aux effets négatifs du projet |

Au moins 90 % |

Mars 2023 |

Non disponible |

Non disponible |

Non disponible4 |

Remarques 1 Les résultats pour 2022-2023 sont limités, car les outils et méthodes de collecte de données sont encore en cours de développement. 2 Les résultats ne sont pas accessibles pour cet indicateur, car la mise au point de l’outil de collecte de données a été retardée par la pandémie de COVID-19. L’Agence s’attend à ce que l’outil de collecte de données soit mis en œuvre en 2023-2024. 3 La collecte des résultats pour cet indicateur n’a commencé qu’en février 2023. La collecte de données supplémentaires étant en cours, l’Agence s’attend à commencer à atteindre sa cible annuelle à compter de 2023-2024, à un taux d’au moins 90 %. 4 Les résultats de cet indicateur ne sont pas disponibles pour 2022-2023, puisque le premier projet (Cedar LNG) a reçu une déclaration de décision en vertu de la LEI en mars 2023, et que la construction n’a toujours pas commencé. Par conséquent, il n’y a pas de résultat au programme de suivi dont on peut rendre compte pour 2022-2023, comme le prévoit la LEI. Par ailleurs, pour les projets visés par la LCEE 2012, les promoteurs adoptent différentes approches à l’élaboration, la mise en œuvre et la reddition de compte en lien avec les résultats du programme de suivi. Par conséquent, l’Agence ne possède pas de renseignements permettant d’évaluer l’efficacité des mesures d’atténuation pour les projets visés par la LCEE 2012. Cela dit, l’Agence élabore actuellement un document d’orientation à l’intention des promoteurs sur le développement, la mise en œuvre et la reddition de compte en lien avec les programmes de suivi pour des projets visés par la LEI et la LCEE 2012. |

||||||

Les renseignements sur les ressources financières, les ressources humaines et le rendement liés au Répertoire des programmes de l’Agence figurent dans l’InfoBase du GC.Note de fin de rapport xxiii

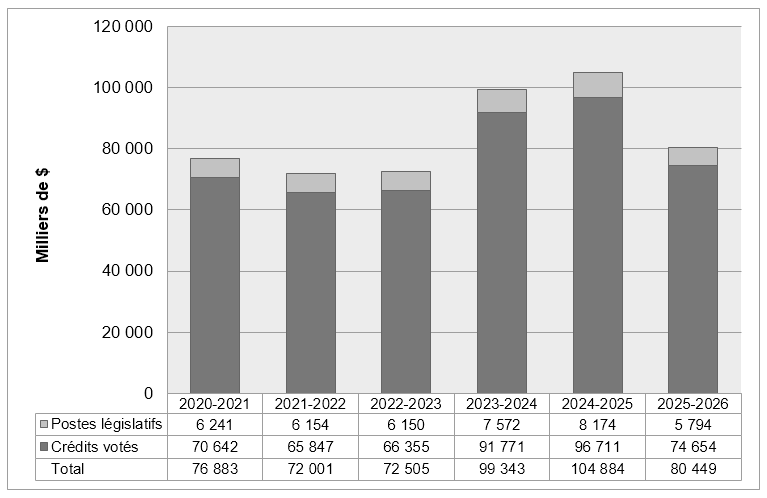

Ressources financières budgétaires (en dollars)

Le tableau ci-dessous montre, pour Évaluation d’impact, les dépenses budgétaires de 2022-2023 ainsi que les dépenses réelles pour cet exercice.

Budget principal des dépenses |

Dépenses prévues |

Autorisations totales pouvant être utilisées |

Dépenses réelles(autorisations utilisées) |

Écart(dépenses réelles moins dépenses prévues) |

|---|---|---|---|---|

69 989 289 |

69 989 289 |

68 308 283 |

61 545 761 |

- 8 443 528 |

Les renseignements sur les ressources financières, les ressources humaines et le rendement liés au Répertoire des programmes de l’Agence figurent dans l’InfoBase du GC.Note de fin de rapport xxiv

Ressources humaines (équivalents temps plein)

Le tableau ci-dessous indique, en équivalents temps plein, les ressources humaines dont le ministère a eu besoin pour s’acquitter de cette responsabilité essentielle en 2022-2023.

Nombre d'équivalents temps plein prévus |

Nombre d'équivalents temps plein réels |

Écart (nombre d'équivalents temps plein réels moins nombre d'équivalents temps plein prévus) |

|---|---|---|

359 |

347 |

- 12 |

Les renseignements sur les ressources financières, les ressources humaines et le rendement liés au Répertoire des programmes de l’Agence figurent dans l’InfoBase du GC.Note de fin de rapport xxv

Services internes

Description

On entend par « services internes » les groupes d’activités et de ressources connexes que le gouvernement fédéral considère comme des services de soutien aux programmes ou qui sont requis pour respecter les obligations d’une organisation. Les services internes désignent les activités et les ressources des 10 catégories de services distinctes qui soutiennent l’exécution des programmes au sein de l’organisation, sans égard au modèle de prestation des services internes de l’organisation. Les 10 catégories de services sont les suivantes :

- services de gestion des acquisitions;

- services de communication;

- services de gestion des finances;

- services de gestion des ressources humaines;

- services de gestion de l’information;

- services des technologies de l’information;

- services juridiques;

- services de gestion du matériel;

- services de gestion et de surveillance;

- services de gestion des biens immobiliers.

Les Services internes fournissent du soutien ministériel afin de consolider la capacité de l’Agence à mettre en œuvre la LEI, à contribuer à sa responsabilité essentielle et à honorer ses engagements de manière rentable et opportune. L’Agence comprend qu’investir dans le perfectionnement et l’avancement professionnel des employés permet d’en augmenter l’engagement tout en entraînant un travail de meilleure qualité. Au cours de la dernière année, le personnel a été encouragé à participer à des initiatives ministérielles et interministérielles axées sur le mentorat et la formation de gestionnaires, comme le Programme Mentorat plusNote de fin de rapport xxvi et le Programme de perfectionnement en leadership Mosaïque.Note de fin de rapport xxvii Par ailleurs, dans le but de soutenir le perfectionnement professionnel des gestionnaires et des cadres, l’Agence a mis en œuvre un programme d’encadrement professionnel interne où les cadres peuvent recevoir leur certification à titre de coach professionnel certifié ou de maître-praticien en Energy Leadership Index, en vue d’offrir leurs services à l’interne à d’autres cadres et gestionnaires.

En 2022-2023, l’Agence a réalisé de grands progrès dans l’amélioration sur le plan de la diversité, de l’inclusion, de la lutte contre le racisme et des priorités en matière d’accessibilité, en accomplissant 70 % des mesures prévues dans son plan approfondi de diversité et d’inclusion élaboré en 2021-2022. Parmi les réalisations, on peut citer :

- le renforcement des espaces sûrs pour les groupes méritant l’équité en augmentant les groupes disponibles;

- l’influence exercée sur la culture de l’Agence par l’intermédiaire du Comité sur la diversité et l’inclusion et des initiatives menées par les employés;

- l’examen des politiques de dotation de l’Agence sous une perspective de diversité et d’inclusion en vue d’en éliminer les obstacles et de les harmoniser avec les changements apportés à la Loi sur l’emploi dans la fonction publiqueNote de fin de rapport xxviii;

- la publication et la mise en œuvre du premier plan d’accessibilité de l’Agence et du Passeport pour l’accessibilité, une plateforme permettant aux employés de discuter de leurs difficultés et permettant de veiller à ce qu’ils reçoivent les mesures d’adaptation appropriées;

- l’élaboration et la préparation d’un outil fondé sur les considérations relatives à l’ACS Plus, qui sert à aider le personnel à cerner les problèmes liés aux facteurs d’identité et à tenir compte de différentes expériences vécues lors de la prise de décisions, de la création d’initiatives ou de l’examen de programmes et de politiques;

- l’intégration d’objectifs d’apprentissage sur la diversité et l’inclusion aux priorités en matière de formation de l’Agence, pour l’ensemble des employés.

Afin de favoriser l’établissement d’un effectif sain et sûr, l’Agence a mis en œuvre sa Stratégie en matière de santé mentale 2020-2022 et commencé à élaborer sa prochaine itération en 2022-2023, avec l’aide de son Comité mixte sur la santé mentale. L’Agence a continué de créer une culture où les employés se sentent capables de parler des problèmes liés au bien-être et à la santé mentale, et a offert plusieurs programmes ministériels afin de soutenir globalement leur bien-être et leur santé mentale.

De plus, l’Agence a terminé l’examen de ses espaces de bureau physiques afin de s’assurer que les mesures d’adaptation en place au milieu de travail sont appropriées. Cet examen a aidé l’Agence à moderniser son milieu de travail en installant des chaises ergonomiques, des bureaux assis-debout, et d’autres accessoires informatiques permettant de prévenir le risque de blessure physique. Afin de veiller à l’harmonisation avec la nouvelle directive du gouvernement sur le milieu de travail hybride au sein de la fonction publique fédérale et de s’assurer que les employés

Pour maximiser le travail hybride et optimiser l’excellence du service, l’Agence :

- a mis en œuvre l’application MesRégimesDeTravail afin d’outiller complètement le personnel en préparation au retour obligatoire de tout le personnel au milieu de travail;

- a offert de multiples possibilités d’apprentissage à l’équipe de direction sur la gestion du changement et le travail dans un contexte hybride;

- a fourni de l’orientation et des outils aux gestionnaires sur la facilitation de la communication et de la collaboration entre les équipes travaillant à distance et les équipes travaillant en personne;

- a sollicité la rétroaction à l’échelle de l’Agence quant aux moyens de tirer avantage du milieu de travail hybride et de renforcer l’organisme par l’intermédiaire de séances de mobilisation avec le personnel et d’un sondage servant à recueillir les opinions sur le milieu de travail hybride.

possèdent l’équipement sûr et approprié dont ils ont besoin pour leur bureau de télétravail, l’Agence a aussi élaboré un Guide pour l’outillage des employés dans un milieu de travail hybride. L’Agence a partagé et communiqué ce guide auprès de tous ses employés au travers du Canada.

En 2022-2023, l’Agence a élaboré et mis en œuvre des stratégies de communication, y compris des produits de communication de haute qualité aux fins de sept décisions ministérielles. Au cours de la dernière année, l’Agence a publié 12 communiqués de presse et 38 avis publics, produit 96 publications au Registre et produit plus de 1360 publications sur les médias sociaux. L’Agence a également élaboré une Directive sur les langues autochtones afin de faire progresser les plans de communication stratégique et soutenir les efforts de traduction vers les langues autochtones.

Par l’intermédiaire du Registre, l’Agence a continué de favoriser la tenue de consultations significatives avec les peuples autochtones, les membres du public et les intervenants, en mettant au point des mécanismes qui favorisent la communication en langue simple et l’amélioration de l’expérience utilisateur. Par exemple, l’Agence a intégré des renseignements historiques en matière d’évaluation au Registre et à la PSDO, étudié l’abonnement des utilisateurs et mis à jour les outils, tout en réalisant une étude de convivialité sur le Registre et le site Web de l’Agence, en vue de cerner les obstacles potentiels à l’accessibilité et d’améliorer l’expérience utilisateur.

De nouvelles fonctionnalités et des changements ont aussi été apportés au Registre en 2022-2023, notamment :

- une fonction permettant aux utilisateurs de visionner les évaluations actives et les évaluations des terrains fédéraux;

- l’accès à des données scientifiques et géospatiales permettant aux utilisateurs de télécharger des fichiers déposés par des promoteurs comportant des descriptions détaillées des projets ou des études d’impact;

- une fonctionnalité permettant la modification des commentaires afin que le personnel responsable du Registre puisse caviarder des renseignements, au besoin;

- des mises à jour visant à améliorer la performance et la stabilité.

Par ailleurs, le gouvernement du Canada a outillé l’Agence de sorte à fournir un régime d’évaluation d’impact robuste fondé sur les données probantes, en renouvelant son financement et celui de ses 12 ministères et organismes partenaires jusqu’en 2027-2028, au minimum. Grâce à ce nouveau financement, l’Agence a commencé à élargir l’organisme et la portée de ses secteurs de programme et de politique. L’Agence a également commencé à utiliser des stratégies d’approvisionnement de talents novatrices afin d’attirer et recruter des employés, et afin d’investir dans leur perfectionnement professionnel.

Au cours de la dernière année, l’Agence a, en collaboration avec ses ministères et organismes partenaires, terminé effectivement l’Évaluation horizontale de l’Initiative horizontale relative à l’évaluation d’impact et processus de réglementation Rapport final.Note de fin de rapport xxix L’évaluation horizontale de l’initiative a révélé qu’elle a été mise en œuvre de manière efficace, et qu’on peut s’attendre à atteindre les résultats et les effets escomptés de l’initiative horizontale en continuant de mettre en œuvre la LEI.

Marchés attribués à des entreprises autochtones

L’Agence est un ministère faisant partie de la phase 1 et doit donc s’assurer qu’il attribue au moins 5 % de la valeur totale des marchés qu’il conclut à des entreprises autochtones d’ici la fin de l’exercice 2022-2023. Dans son plan ministériel 2023-2024, le ministère prévoyait que, d’ici la fin de l’exercice 2022-2023, il aurait attribué 4 % de la valeur totale de ses marchés à des entreprises autochtones.

Comme le montre le tableau ci-dessous, l’Agence a attribué 12,8 % de la valeur totale de ses marchés à des entreprises autochtones en 2022-2023.

Indicateurs de rendement liés à l'attribution de marchés |

Résultats 2022-2023 |

|---|---|

Valeur totale des marchés attribués à des entreprises autochtones† (A) |

333 574 $ |

Valeur totale des marchés attribués à des entreprises autochtones et non autochtones‡ (B) |

2 600 395 $ |

Valeur des exceptions approuvées par l’administrateur général (C) |

Sans objet |

Pourcentage de marchés attribués à des entreprises autochtones [A / (B−C)×100] |

12,8 % |