Valeur des collèges militaires canadiens

Sur cette page

- Comparaison de la qualité de l’éducation, de la socialisation et de l’instruction militaire

- Autres modèles d’éducation et d’instruction

- Coûts

La question, qui est de savoir si les collèges militaire canadien (CMC) devraient conserver leur forme actuelle ou si une réforme ou une restructuration s’impose, dépend en fin de compte de leur valeur ajoutée - réelle et perçue - pour les Forces armées canadiennes (FAC) et le Canada. Au cœur de ce calcul figure la question fondamentale à l’origine même du mandat de la Commission : la conduite et la culture préjudiciables et en particulier, la question de l’inconduite sexuelle (nota : aux fins du présent rapport, le terme « inconduite sexuelle » englobe tous les écarts de conduite, le harcèlement et les crimes de nature sexuelle). Il s’agit là d’une question à laquelle la Commission a beaucoup réfléchi et sur laquelle elle est revenue à de nombreuses reprises.

Si la Commission avait déterminé que—comme le postule l’Examen externe indépendant et complet—la conduite et la culture néfastes dans les CMC étaient enracinées, généralisées et systématiques à un point tel que ces établissements étaient fondamentalement problématiques et irréparables, la Commission aurait plaidé en faveur de leur fermeture, et ce, malgré les idées qu’elle puisse avoir quant à la façon dont les CMC pourraient être améliorés à d’autres égards. En effet, si les éléments de preuve avaient révélé que la masculinité toxique, le racisme, la misogynie ou l’homophobie, par exemple, régnaient dans les établissements et étaient profondément ancrés dans les collèges militaires, la Commission n’aurait pas hésité à conclure que le coût de leur maintien pour les FAC et le Canada était trop cher compte tenu des préjudices causés, peu importe leur histoire, leur utilité, leur pertinence ou leur symbolisme.

Or, tel n’est pas le cas. La Commission n’a constaté aucune lacune fondamentale dans les collèges militaires sous leur forme actuelle, aucun mélange toxique de circonstances, ni aucune faiblesse structurelle irrémédiable qui justifierait la disparition de ces établissements.

Les collèges ne sont pas parfaits, loin de là. De par leur nature, ils appliquent des principes inhérents aux institutions militaires, comme la hiérarchie, l’accent mis sur les prouesses physiques et une culture de déférence à l’égard de l’autorité, lesquels donnent lieu à des notions problématiques de ce qui fait l’étoffe d’un officier ou d’une officière. Par ailleurs, en tant qu’établissements résidentiels, ils accueillent un pourcentage élevé d’aspirant et aspirante de marine/élève-officier et élèves-officières (aspm/élof) de sexe masculin, ce qui présente un enjeu continu et contribue à un décalage inquiétant entre les expériences et les perceptions des hommes et des femmes dans les CMC. En outre, certains événements survenus sur leurs terrains et dans leurs installations sont profondément traumatisants et préjudiciables - qu’il s’agisse d’attitudes ou d’actions, subtiles ou explicites, déplaisantes ou illégales. Cette combinaison de facteurs doit être examinée de manière constructive et cohérente; il est honteux qu’une personne qui choisit de servir notre pays subisse des préjudices dans les établissements mêmes où elle est venue se joindre à la profession des armes.

Toutefois, les collèges militaires canadiens offrent une grande valeur ajoutée aux FAC et au Canada et présentent l’immense potentiel d’en offrir encore davantage aux Canadiens et aux Canadiennes.

La Commission en est arrivée à cette conclusion en évaluant la qualité de l’éducation, de la socialisation et de l’instruction militaire offertes aux aspm/élof par rapport aux personnes qui s’enrôlent dans les FAC par d’autres volets d’enrôlement en qualité d’officier ou d’officière (après avoir obtenu un diplôme d’une université civile) ainsi que par rapport aux expériences offertes dans les écoles militaires étrangères. Elle a également examiné les avantages et les inconvénients des CMC, tels qu’ils sont structurés et gérés à l’heure actuelle, en particulier par rapport aux autres modèles d’études et d’instruction, et a évalué les avantages globaux qu’ils offrent par rapport aux coûts qu’ils engendrent. La Commission a également étudié six domaines thématiques interreliés qui ont une incidence sur l’efficacité, la pertinence et la santé des CMC de manière globale :

- Identité;

- Gouvernance;

- Structure des programmes;

- Modèle de leadership par les pairs;

- Conduite, santé et bien-être;

- Infrastructure, opérations et soutien.

Les conclusions et l’analyse découlant de cet exercice constituent l’épine dorsale des recommandations de la Commission. Prises dans leur ensemble, elles susciteront suffisamment de réformes significatives pour aider à réaliser le plein potentiel et la valeur considérable des collèges militaires en tant qu’institutions nationales importantes, qui sont essentielles pour le Canada en cette période de concurrence mondiale croissante, d’insécurité et de changement. La Commission espère que ses observations et recommandations contribueront également à honorer les expériences de tous ceux et celles qui ont fait et font toujours partie du tissu des collèges militaires canadiens.

Comparaison de la qualité de l’éducation, de la socialisation et de l’instruction militaire

Par rapport aux autres volets d’enrôlement

Il existe plusieurs mécanismesNote de bas de page 10 pour devenir officier ou officière dans les Forces armées canadiennes, mais trois volets d’enrôlement en particulier représentent 90 % du recrutement chaque année : le Programme de formation des officiers de la Force régulière – Collèges militaires canadiens (PFOR CMC), le Programme de formation des officiers de la Force régulière – Université civile (PFOR U Civ) et le Programme d’enrôlement direct en qualité d’officier (PEDO). La Commission a donc limité son analyse comparative des CMC au PFOR U Civ et au PEDO.

À la lumière de cette analyse, la Commission estime que, même si l’existence de multiples volets d’enrôlement peut compliquer la normalisation au sein des FAC, cela est largement compensé par la richesse des divers antécédents, perspectives et expériences de vie des officiers et officières, au bénéfice des Forces armées canadiennes. Pour une force militaire entièrement constituée de volontaires, le fait d’offrir divers volets d’enrôlement présente des avantages à d’autres égards : cela favorise le recrutement en offrant des possibilités d’enrôlement à différentes étapes de la vie, cela permet de pourvoir des postes clés en attirant des candidats et candidates ayant différents domaines d’expertise et cela soutient l’expansion rapide des forces militaires, au besoin.

À ce titre, la Commission reconnaît que les éléments du programme de chaque volet d’enrôlement sont variés et qu’il n’est pas forcément nécessaire que les aspects positifs, utiles ou efficaces d’un volet soient reproduits dans un autre. En somme, les avantages de la diversité l’emportent sur ceux que représenterait l’établissement d’un dénominateur commun entre les volets d’enrôlement, outre l’instruction de base et l’exigence de détenir un diplôme de premier cycle d’un établissement reconnu.

L’exigence relative au diplôme universitaire découle d’une recommandation formulée par le ministre de la Défense Douglas Young, en 1997, dans son Rapport au Premier ministre sur le leadership et l’administration dans les Forces canadiennes, lequel donnait suite aux constatations et aux recommandations issues du Rapport de la Commission d’enquête sur le déploiement des Forces canadiennes en SomalieNote de bas de page 11.

La Commission s’est penchée sur la nécessité de revoir l’obligation pour les officiers et officières de détenir un diplôme de premier cycle et a décidé de ne pas le faire; la Commission appuie les raisons qui motivent cette exigence et estime qu’elles tiennent toujours. Le jugement, la pensée critique, les connaissances fondamentales et la croissance personnelle que les études de niveau universitaire permettent de cultiver constituent des atouts tout aussi importants, précieux et pertinents aujourd’hui qu’ils l’étaient au moment où la décision initiale a été prise. La Commission croit fermement que les FAC et le Canada sont mieux servis par des officiers et des officières de formation universitaire.

Sauf dans le cas de certains groupes professionnels particuliers au sein de la profession des armes, les FAC ne prescrivent aucun type de diplôme précis; par conséquent, les diplômes de toutes les universités civiles du Canada sont acceptés pour satisfaire à cette exigence. De plus, les FAC n’ont pas de préférence quant à la façon dont les nouveaux officiers et officières remplissent les critères pour l’obtention de leur diplôme universitaire (ceux-ci sont généralement établis par leur université), pourvu que, le cas échéant, ces critères satisfassent aux exigences de surveillance externe (p. ex. les organismes d’agrément professionnel comme le Bureau d’agrément d’Ingénieurs Canada).

Études

Compte tenu de ce qui précède, le point de départ de la comparaison entre les trois volets d’enrôlement n’est pas de savoir si un officier ou une officière est titulaire d’un diplôme ou de quel diplôme il s’agit, mais plutôt de déterminer si la qualité de ce diplôme varie d’un volet d’enrôlement à un autre. Puisque les candidats et candidates des volets du PEDO et du PFOR U Civ obtiennent leur diplôme d’une université civile, la Commission devrait alors évaluer la qualité de tous les établissements ayant décerné un diplôme à un officier ou une officière des FAC, y compris les CMC, et comparer tous les établissements les uns aux autres.

Cette tâche est presque impossible. En effet, bon nombre de variables, comme la vaste gamme de programmes offerts, les différentes exigences en matière de crédit, les divers types d’établissements, le nombre de membres du corps étudiant et du corps professoral, les emplacements géographiques diversifiés, les modes de prestation de cours et les structures de programmes font en sorte que les programmes d’études de premier cycle au Canada offrent des expériences riches, mais très distinctes. Par exemple, il serait peu pratique et futile de comparer une petite université anglophone avec résidence établie au Québec, comme l’Université Bishop’s, à un établissement axé sur la recherche comptant de nombreux campus et dont une grande partie du corps étudiant se rend aux cours en transport en commun, comme l’Université Simon Fraser, sans parler de comparer les collèges militaires canadiens aux diverses universités civiles du pays, notamment en ce qui concerne la qualité de l’éducation.

Tous ces organismes ont toutefois une chose en commun : ils sont tous des établissements d’enseignement supérieur agréés, qui se sont vu conférer le pouvoir de décerner des diplômes par une autorité législative provinciale. En remplissant les critères du cadre d’assurance de la qualité de l’organisme de surveillance de leur province au moyen du Processus d’assurance de la qualité de l’établissement (PAQE), ils sont considérés comme crédibles par le milieu universitaire, par la société et par les organismes de surveillance professionnelle applicables.

Ainsi, la Commission reconnaît que les diplômes décernés par les collèges militaires canadiens, conformément aux pouvoirs législatifs qui leur sont conférés par les provinces de l’Ontario et du Québec, et conformément aux exigences de leurs cadres d’assurance de la qualité respectifs, sont de qualité égale à tout autre diplôme de premier cycle de toute autre université civile au Canada (ou établissement international reconnu à l’échelle nationale) et, de ce fait, la Commission considère leur valeur comme étant égale.

Outre les expériences universitaires différentes vécues par les officiers et officières provenant des trois volets d’enrôlement, trois principaux facteurs distinguent le PFOR CMC du PFOR U Civ et du PEDO, soit le tronc commun, la formation en langue seconde et les activités de conditionnement physique.

Bien que des changements s’imposent quant à sa structure et à son modèle de prestation actuels, les objectifs du tronc commun demeurent valables. La capacité de tirer parti du tronc commun pour offrir des cours universitaires adaptés dans des domaines d’intérêt particulier pour les FAC et de fournir une riche et vaste gamme de programmes d’études directement liés à la profession des armes est une caractéristique unique des CMC. De plus, grâce au tronc commun, les aspm/élof reçoivent une éducation générale complète, qui leur permet d’acquérir des compétences telles que la pensée critique et leur fait connaître différentes disciplines universitaires et d’autres façons de penser, d’analyser et de communiquer. En général, il n’existe pas d’équivalent dans les universités civiles, c’est pourquoi le tronc commun offre une grande valeur ajoutée aux personnes inscrites au PFOR CMC.

Bien que le « bilinguisme » constitue un pilier à part entière parmi les 4 piliers, la formation en langue seconde fait partie de facto de l’expérience universitaire pour la plupart des aspm/élof, puisque ces derniers sont tenus de suivre des cours de langue jusqu’à ce qu’ils atteignent un niveau intermédiaire de bilinguisme (BBB)Note de bas de page 12, une condition préalable pour l’obtention de leur diplôme. Cette formation spécialisée en langue seconde constitue une occasion unique et précieuse dans un pays bilingue et au sein d’une institution bilingue. Les aspm/élof en retirent des avantages importants au chapitre des taux de promotion et du perfectionnement des compétences, tandis que les CMC obtiennent des résultats significatifs en matière de communication, d’intégration culturelle et d’économies de coûts. Peu d’universités civiles canadiennes, s’il y en a, offrent une telle formation, ce qui en fait une autre caractéristique unique des collèges militaires que la Commission considère comme particulièrement précieuse et remarquable.

La condition physique constitue également un pilier en soi, mais jusqu’à récemment, la réussite d’un test d’aptitude physique faisait partie des critères pour l’obtention d’un diplôme universitaire; cet élément a donc été pris en compte dans l’examen par la Commission de la valeur comparative du programme universitaire des CMC. De plus, dans les deux CMC, les aspm/élof sont tenus de suivre des cours d’éducation physique pendant toute la durée de leur programme, le contenu de ces cours variant légèrement d’un collège à l’autre. Ces cours obligatoires non crédités comprennent des cours théoriques, des activités de conditionnement physique individuelles et de groupe, et des entraînements sportifs. Il s’agit d’une caractéristique propre aux CMC, mais dont ils n’ont pas l’exclusivité; plusieurs universités civiles offrent des activités de conditionnement physique dans le cadre de leurs programmes universitaires, quoique surtout en kinésiologie et dans d’autres programmes liés à la santé. Par conséquent, bien que la Commission estime qu’il soit utile de mettre l’accent sur la santé et la condition physique, la structure actuelle du PFOR CMC n’offre qu’un avantage comparatif minimal dans ce domaine.

Socialization

La Commission a interprété le terme « socialisation » comme désignant le processus d’adhésion à la profession des armes. Ce processus, axé sur la compréhension des normes et des attentes et l’acceptation des croyances et des valeurs, comprend divers éléments, y compris un changement de mentalité et de style de vie. Il représente la transition entre la vie civile et la vie en tant que membre de l’organisme professionnel collectif qui est habilité à recourir à la force au nom du Canada. Plus précisément, cette transition reflète le parcours personnel de chaque membre alors qu’il ou elle acquiert les connaissances, les compétences, les capacités et les attributs nécessaires pour devenir un ou une leader au sein d’une institution chargée de recourir à la violence organisée. Ce processus peut être difficile pour de nombreuses personnes, en particulier pour les officiers et officières subalternes qui sont nouveaux dans la profession et qui doivent être prêts à appliquer une force létale ou à s’exposer à des dangers mortels, ainsi qu’à ordonner à d’autres de faire de même.

Le cours de Qualification militaire de base des officiers [QMB(O)], parties 1 et 2, que tous les nouveaux officiers et officières doivent suivre, combiné à l’instruction propre au groupe professionnel militaire de chaque membre, est conçu pour faciliter cette transition et permettre aux participants et participantes d’acquérir les compétences fonctionnelles et organisationnelles nécessaires à la réussite de leur premier emploi dans les forces armées. Ces cours portent également sur l’Éthos des FACNote de bas de page 13 de même que sur l’Esprit combatifNote de bas de page 14 et ses réflexions et directives sur la profession des armes au Canada.

Bien que les recrues provenant du PFOR U Civ soient membres des FAC pendant la durée de leurs études universitaires, leur participation au sein des FAC est limitée en ce qui concerne la profession des armes, du moins jusqu’à l’obtention de leur diplôme. Le PEDO ne comporte aucune participation de ce type. Par conséquent, ces membres se retrouvent souvent à diriger des soldats, des marins et des aviateurs, bien qu’ils aient peu, voire aucune, expérience préalable et comptent généralement moins d’un an d’instruction de base et de formation professionnelle combinées.

Comme il a été mentionné à la Commission pendant les séances d’écoute tenues dans des bases des FAC, cette transition de la vie civile à la vie d’officier et d’officière dans les FAC peut sembler abrupte et peut présenter une courbe d’apprentissage ardue et difficile. Bien que cela ne nuise pas à l’intégration et au succès à plus long terme des recrues provenant du PFOR U Civ et du PEDO, de nombreuses personnes ont indiqué qu’elles se sentaient mal préparées au début de leur carrière pour s’épanouir dans leurs nouveaux rôles, en particulier par rapport à leurs pairs qui ont fréquenté un collège militaire. Néanmoins, l’expérience de vie dont les recrues provenant du PFOR U Civ et du PEDO font souvent bénéficier les FAC – expérience acquise en voyageant, en fréquentant une université civile et en participant au marché du travail – constitue un précieux atout pour l’institution et favorise la maturité, la confiance et le jugement de ces membres.

La transition des recrues provenant du PFOR CMC de la société civile à la vie militaire est non moins rapide, mais celles-ci disposent de quatre ans, pendant lesquels leurs responsabilités augmentent graduellement, pour s’adapter à l’idée de devenir membre de la profession des armes. Les CMC consacrent beaucoup de temps et d’efforts à l’élaboration des principes de leadership, de professionnalisme et d’éthique qui constituent le fondement du service continu dans les FAC, tels qu’ils sont inculqués par le tronc commun, la chaîne de responsabilité des élèves-officiers et élèves-officières (C de R Élof) et le pilier militaire, qui mettent tous un accent particulier sur le travail d’équipe et le leadership.

Malgré les lacunes du tronc commun, de la C de R Élof et de l’instruction militaire (qui sont toutes abordées en détail ci-dessous), l’exposition à ces trois éléments joue un rôle important pour aider les aspm/élof à s’habituer aux défis et aux possibilités de la vie militaire. Ces militaires assument généralement plus facilement leurs rôles d’officier ou d’officière subalterne et affichent un degré d’aisance supérieur quant aux attentes et aux responsabilités dont ces premiers postes sont assortis. Les données recueillies lors des séances d’écoute tenues par la Commission à la Base de soutien de la 5e Division du Canada Gagetown, à la 12e Escadre Shearwater de l’Aviation royale canadienne et à la BFC Halifax — qui mettaient largement l’accent sur les discussions avec les récents diplômé·es d’un CMC et les récentes recrues provenant du PFOR U Civ et du PEDO ainsi qu’avec les superviseurs et superviseures de ces officiers et officières nouvellement commissionnés – ont montré qu’au moment d’assumer leur rôle d’officier ou d’officière subalterne, les diplômé·es d’un CMC affichaient une plus grande connaissance de la vie militaire, étaient plus à l’aise d’assumer des rôles de leadership et avaient une connaissance plus approfondie des domaines pertinents pour le mandat et la mission des FAC.

Bien que ces résultats aient été perçus comme positifs, les participants et participantes aux séances d’écoute ont également fait remarquer que les officiers et officières diplômés d’un CMC avaient souvent une réputation d’arrogance ou de manque d’humilité, avaient une expérience de vie « adulte » limitée à l’extérieur de l’environnement militaire et étaient souvent moins matures que leurs collègues qui n’avaient pas participé au PFOR. De plus, il a été souligné que les avantages d’avoir fréquenté un collège militaire étaient largement neutralisés après quelques années et que les commandants et commandantes étaient rarement en mesure de faire la différence entre une recrue provenant du PFOR CMC, du PFOR U Civ ou du PEDO une fois que les officiers et officières étaient pleinement entrés sur le marché du travail.

La documentation limitée concernant l’incidence comparative de la socialisation entre les divers volets d’enrôlement en qualité d’officier et d’officière brosse un tableau légèrement différent. Une étude interne menée en 2018 par le ministère de la Défense nationale (MDN) a permis d’évaluer l’incidence du volet d’enrôlement sur le perfectionnement professionnel et les taux de maintien en poste de 1997 à 2018. Bien que l’étude ait souligné qu’aucun système de tenue des dossiers des FAC ne contient de données de haute qualité permettant de bien distinguer les volets d’enrôlement en qualité d’officier et d’officière et qu’il fallait interpréter les données corrélées pour déterminer le volet d’enrôlement réel, elle a néanmoins relevé ce qui suit :

- Les diplômé·es d’un CMC ont été promus de capitaine/lieutenant·e de vaisseau à major·e/capitaine de corvette et de major·e/capitaine de corvette à lieutenant·e-colone·e/capitaine de frégate plus rapidement que les diplômé·es d’autres volets d’enrôlement;

- Les diplômé·es d’un CMC avaient des aptitudes beaucoup plus élevées en langue seconde, particulièrement aux échelons de capitaine/major·e et de major·e/lieutenant·e-colone·e;

- Les diplômé·es d’un CMC affichaient des taux d’attrition inférieurs par rapport aux autres volets d’enrôlement à court, moyen et long terme;

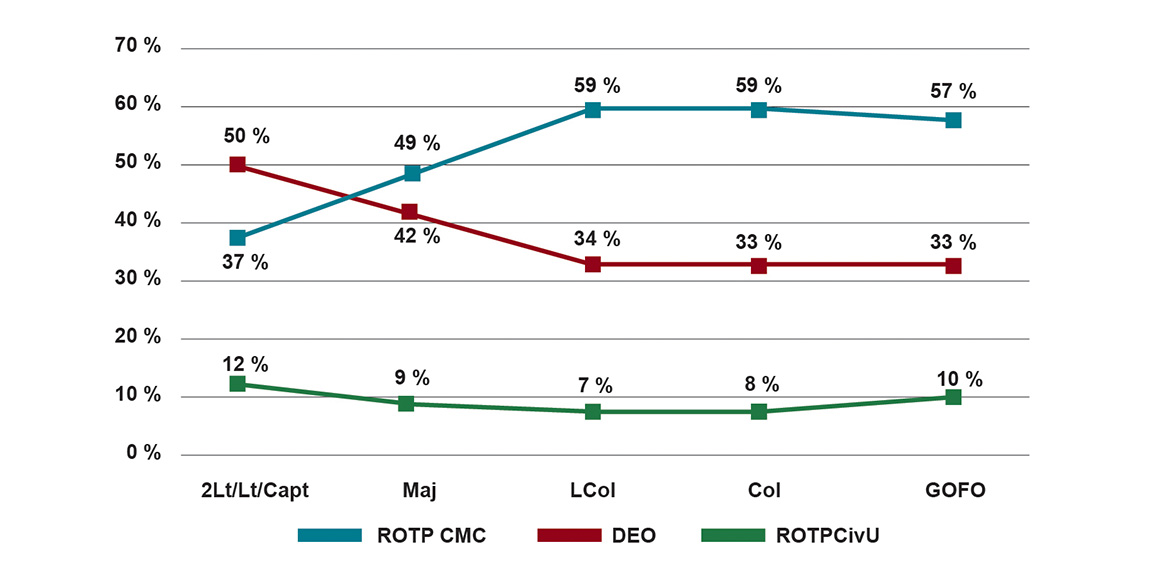

- On a constaté que les diplômé·es d’un CMC constituaient une proportion relativement élevée des grades supérieurs des FAC aux échelons de lieutenant·e-colone·e/capitaine de frégate et échelons supérieurs (figure 2).

Figure 2 : Officiers et officières des FAC par programme d’enrôlement et grade, 2018 - Version textuelle

| Grade | Nombre total CMC | Pourcentage CMC | Nombre EDO/PFAO | Pourcentage EDO/PFAO | Nombre de PFOFR UCiv | Pourcentage des PFOFR UCiv |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Slt/Lt/Capt | 1 845 | 37 % | 2 478 | 50 % | 601 | 12 % |

| Maj | 958 | 49 % | 818 | 42 % | 167 | 9 % |

| LCol | 490 | 59 % | 278 | 34 % | 59 | 7 % |

| Col | 148 | 59 % | 82 | 33 % | 19 | 8 % |

| OG | 57 | 57 % | 33 | 33 % | 10 | 10 % |

Légende :

|

||||||

Malgré les difficultés liées à l’accès à des données propres, la Commission a pu éclaircir quelque peu la question de la qualité de la socialisation en évaluant le pourcentage d’officiers généraux et d’officières générales (hauts dirigeants et hautes dirigeantes des FAC détenant le grade de brigadier-général et brigadière-générale/commodore ou un grade supérieur) et d’officiers et d’officières détenant le grade de colone·e/capitaine de vaisseau qui sont diplômé·es d’un CMC, par rapport aux diplômé·es des autres volets d’enrôlement. Les résultats sont notables; au cours de l’année financière 2023-2024, 67 % des officiers généraux et officières générales et 58 % des officiers et officières détenant le grade de colone·e/capitaine de vaisseau étaient diplômé·es d’un CMC, ce qui représente une tendance à la hausse dans le cas des officiers généraux et officières générales et une proportion similaire pour les officiers et officières détenant le grade de colone·e/capitaine de vaisseau par rapport aux résultats de 2018.

La proportion dans laquelle les diplômé·es d’un CMC sont représenté·es parmi les plus haut·es gradé·es des FAC est particulièrement frappante, étant donné que seulement environ 33 % des officiers et officières des FAC proviennent d’un collège militaire. Cependant, ces données sont moins étonnantes si l’on tient compte du fait que les diplômé·es d’un CMC sont plus susceptibles de servir dans les FAC plus longtemps que les officiers et officières provenant du PFOR U Civ ou du PEDO, et sont ainsi plus susceptibles de recevoir une promotion. Cette évaluation ne tient pas compte de l’incidence que pourraient avoir l’instruction militaire, le perfectionnement du leadership et le réseautage dans les CMC sur ces taux disproportionnellement élevés.

Quoi qu’il en soit, l’investissement initial dans le PFOR CMC semble procurer des avantages à long terme aux FAC; bien qu’il soit difficile de prouver l’existence d’un lien de causalité définitif, on ne peut écarter de telles statistiques. La Commission est d’avis que la socialisation des jeunes et nouveaux aspm/élof dans les CMC est formatrice et qu’elle contribue probablement à leur engagement à consacrer leur vie au service dans les FAC. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une preuve de la qualité de la socialisation qu’ils reçoivent dans les collèges militaires, cela témoigne néanmoins de l’importance des CMC pour les nouvelles recrues en ce qui concerne leur transition de la vie civile à la vie militaire.

La Commission a observé que le recrutement dans les FAC au moyen du PEDO est moins fructueux qu’au moyen du PFOR (volets CMC et U Civ confondus), et ce, pour presque tous les groupes professionnels militaires. En comparant le succès du recrutement au moyen du PFOR et du PEDO, on constate une grande disparité entre le rendement des deux programmes. Sur sept ans, le taux moyen de recrutement est de 92 % pour le PFOR par rapport à 70 % pour le PEDO. En nombres absolus, au cours de ces sept années, 3 125 personnes sur une cible de 3 386 ont été recrutées au moyen du PFOR, tandis que 2 658 personnes sur une cible de 3 811 ont été recrutées au moyen du PEDO.

Le recrutement au moyen du PEDO n’est pas uniforme dans l’ensemble des groupes professionnels militaires. Le recrutement au moyen du PEDO a donné de bons résultats pour certaines professions, comme celles de pilote (92 %), d’officier et d’officière du renseignement (133 %) et de policier et policière militaire (127 %), mais s’est avéré moins fructueux pour les professions qui exigent un diplôme en sciences ou en génie, comme celles d’officier et d’officière du génie électrique et mécanique (43 %), d’officier et d’officière du génie de l’Armée (34 %), d’officier et d’officière du génie électronique et des communications (53 %) et d’ingénieur et d’ingénieure des systèmes de combat naval (55 %), malgré des incitatifs au recrutement allant jusqu’à 40 000 $. Dans tous les cas, pour les professions qui exigent un diplôme en sciences ou en génie, les taux de recrutement au moyen du PFOR sont nettement plus élevés comparativement au PEDO (100 %, 90 %, 97 % et 77 %, respectivement).

Ce qu’il faut retenir ici, c’est que le PFOR contribue de façon substantielle au recrutement de Canadiens et de Canadiennes dans les FAC et affiche de bien meilleurs taux de recrutement pour les groupes professionnels qui exigent un diplôme en sciences ou en génieNote de bas de page 15.

Les collèges militaires contribuent également à l’atteinte des objectifs d’équité en matière d’emploi des FAC (figure 3). Les statistiques démontrent que les tendances en matière de représentation des groupes désignés (en particulier les femmes et les membres des minorités visibles) sont toujours bien plus élevées dans les CMC que dans la population générale des FAC et dépassent les statistiques concernant les officiers et officières des FAC. Il s’agit là d’une contribution significative à l’approche globale des FAC pour remédier à la sous-représentation historique des groupes désignés au sein des forces armées. Inversement, la représentation des Autochtones et des personnes en situation de handicap dans les CMC demeure égale ou inférieure aux tendances globales de représentation dans les FAC. De façon plus générale, la sous-représentation des Autochtones parmi les officiers et officières des FAC demeure un problème. Des initiatives spéciales, particulièrement le Programme d’initiation au leadership à l’intention des Autochtones (PILA) au CMR, visent à résoudre ce problème, et ces efforts devraient se poursuivre.

Figure 3 : Tableau comparatif sur cinq ans pour les groupes visés par l’équité en matière d’emploi dans les FAC

| Statistiques sur l’équité en emploi, par année, pour les CMC et les FAC | Femmes | Minorités visibles | Autochtones | Personnes en situation de handicap |

|---|---|---|---|---|

| Statistiques – CMC | 20,9 % | 16,6 % | 2,3 % | 0,8 % |

| Statistiques – officiers des FAC | 19,7 % | 12,5 % | 1,9 % | 0,7 % |

| Statistiques – population des FAC en général | 15,9 % | 9,4 % | 2,8 % | 1,2 % |

Légende :

Remarque : Ces statistiques ont été fournies par le Directeur – Inclusion, à partir de la base de données sur l’équité en matière d’emploi des Forces canadiennes. Les statistiques ont été établies à partir des déclarations volontaires des élèves-officiers et aspirants de marine des collèges militaires du Canada. |

||||

| Statistiques sur l’équité en emploi, par année, pour les CMC et les FAC | Femmes | Minorités visibles | Autochtones | Personnes en situation de handicap |

|---|---|---|---|---|

| Statistiques – CMC | 21,9 % | 19,3 % | 2 % | 0,5 % |

| Statistiques – officiers des FAC | 19,9 % | 13,1 % | 2,0 % | 0,7 % |

| Statistiques – population des FAC en général | 16,3 % | 9,5 % | 2,8 % | 1,1 % |

Légende :

Remarque : Ces statistiques ont été fournies par le Directeur – Inclusion, à partir de la base de données sur l’équité en matière d’emploi des Forces canadiennes. Les statistiques ont été établies à partir des déclarations volontaires des élèves-officiers et aspirants de marine des collèges militaires du Canada. |

||||

| Statistiques sur l’équité en emploi, par année, pour les CMC et les FAC | Femmes | Minorités visibles | Autochtones | Personnes en situation de handicap |

|---|---|---|---|---|

| Statistiques – CMC | 22,7 % | 22,1 % | 3,1 % | 0,6 % |

| Statistiques – officiers des FAC | 20,2 % | 14,2 % | 2,0 % | 0,6 % |

| Statistiques – population des FAC en général | 16,3 % | 10,8 % | 2,9 % | 1,1 % |

Légende :

Remarque : Ces statistiques ont été fournies par le Directeur – Inclusion, à partir de la base de données sur l’équité en matière d’emploi des Forces canadiennes. Les statistiques ont été établies à partir des déclarations volontaires des élèves-officiers et aspirants de marine des collèges militaires du Canada. |

||||

| Statistiques sur l’équité en emploi, par année, pour les CMC et les FAC | Femmes | Minorités visibles | Autochtones | Personnes en situation de handicap |

|---|---|---|---|---|

| Statistiques – CMC | 23,5 % | 26,1 % | 2 % | 0,7 % |

| Statistiques – officiers des FAC | 20,4 % | 15,7 % | 2,0 % | 0,8 % |

| Statistiques – population des FAC en général | 16,5 % | 12,0 % | 3,1 % | 1,2 % |

Légende :

Remarque : Ces statistiques ont été fournies par le Directeur – Inclusion, à partir de la base de données sur l’équité en matière d’emploi des Forces canadiennes. Les statistiques ont été établies à partir des déclarations volontaires des élèves-officiers et aspirants de marine des collèges militaires du Canada. |

||||

| Statistiques sur l’équité en emploi, par année, pour les CMC et les FAC | Femmes | Minorités visibles | Autochtones | Personnes en situation de handicap |

|---|---|---|---|---|

| Statistiques – CMC | 21,8 % | 26,2 % | 1,9 % | 0,6 % |

| Statistiques – officiers des FAC | 20,6 % | 16,4 % | 2,0 % | 0,8 % |

| Statistiques – population des FAC en général | 16,5 % | 12,2 % | 3,0 % | 1,2 % |

Légende :

Remarque : Ces statistiques ont été fournies par le Directeur – Inclusion, à partir de la base de données sur l’équité en matière d’emploi des Forces canadiennes. Les statistiques ont été établies à partir des déclarations volontaires des élèves-officiers et aspirants de marine des collèges militaires du Canada. |

||||

Instruction militaire

Les volets d’entraînement du PEDO, du PFOR U Civ et du PFOR CMC comprennent tous une participation au cours QMB[O], parties 1 et 2; cette instruction commune est la seule exigence pour obtenir la commission d’officier. Par conséquent, la seule chose qui différencie l’instruction militaire des aspm/élof et de leurs homologues du PFOR U Civ et du PEDO (avant qu’ils ne reçoivent une instruction propre à leur groupe professionnel militaire) est l’instruction supplémentaire que les aspm/élof reçoivent dans les CMC sous le pilier militaire.

L’instruction militaire dans les CMC, telle qu’elle est actuellement structurée et offerte, laisse beaucoup à désirer : les normes et les plans d’instruction des programmes sont improvisés, vagues et mal harmonisés entre les deux collèges; le temps alloué au perfectionnement du leadership et des compétences militaires n’est pas suffisamment priorisé; et la chaîne de responsabilité des élèves-officiers et élèves-officières, dont la raison d’être est d’offrir aux aspm/élof des occasions d’apprentissage pratique en leadership, ne permet pas de remplir cette fonction à l’heure actuelle. Il en résulte un pilier qui n’a pas d’objectif clair et qui n’est pas particulièrement efficace. C’est également le domaine sur lequel plus de 70 % des récent·es diplômé·es auraient aimé en apprendre davantage pendant leurs études dans les CMCNote de bas de page 16.

Au bout du compte, l’instruction militaire dans les CMC n’a pas d’équivalent dans le PFOR U Civ ou le PEDO, et sa qualité ne peut pas être évaluée par rapport à celle d’autres programmes. Un manque de rigueur quant à la conception et à la mise en œuvre du pilier militaire a gravement sapé l’importante fonction des CMC en tant qu’institutions exceptionnelles de leadership d’une valeur unique pour les FAC et la société canadienne. La création d’un programme d’instruction militaire systématique, normalisé et ordonné devrait contribuer à la création d’un sentiment d’identité et de valeur plus clair dans les CMC, ainsi qu’à un meilleur produit en ce qui a trait au perfectionnement d’officiers et d’officières dont le caractère et les capacités de leadership sont meilleurs. Dans la poursuite de ces objectifs, les FAC ne peuvent pas se contenter de médiocrité; un programme d’instruction militaire remanié doit viser l’excellence.

En ce qui concerne les écoles militaires étrangères

Le Canada n’est pas le seul pays à devoir former des officiers et des officières militaires pour servir dans ses forces armées ou à avoir décidé d’établir des établissements dédiés à cette fin. Partout dans le monde, nos alliés et nos partenaires sont conscients de l’importance cruciale d’éduquer et d’instruire de jeunes officiers et de jeunes officières pour répondre à des exigences en matière de défense et de sécurité et ils ont élaboré une grande variété de modèles pour répondre à ces besoins.

La Commission a eu l’occasion de collaborer avec divers pays, de les visiter et d’apprendre d’eux (alliés de l’OTAN et partenaires traditionnels et non traditionnels en matière de défense de l’Amérique du Nord et du Sud, de l’Europe, de l’Indo-Pacifique et de l’Afrique); tous ces pays ont une sorte d’école ou d’écoles militaires pour instruire leurs officiers et officières. Bien qu’aucun modèle ne soit identique et que chacun d’entre eux reflète l’histoire, les valeurs sociales, le profil démographique et le contexte géopolitique propres à son pays, ces écoles militaires ont néanmoins des objectifs communs, des fondements philosophiques semblables et des difficultés comparablesNote de bas de page 17.

On compte parmi ces similitudes : un engagement à investir dans l’éducation et l’instruction en tant que fondement d’une force militaire robuste (à l’heure actuelle et dans le futur); un accent mis sur le perfectionnement des habiletés, des connaissances, du caractère et des compétences nécessaires chez les élèves-officiers et élèves-officières pour qu’ils et elles deviennent des officiers et des officières efficaces, des leaders qualifiés et des citoyens et des citoyennes autonomes; et la détermination de veiller à ce que les établissements de formation militaire professionnelle demeurent pertinents et adaptés aux besoins des forces armées.

Bon nombre de ces écoles sont également confrontées à des problèmes d’inconduite qui ne sont pas si différents des problèmes auxquels font face les CMC, notamment parce qu’un grand nombre d’écoles étrangères offrent des programmes dispensés entièrement en résidence et que leurs dortoirs sont mixtes. Cette tendance est particulièrement vraie dans les autres pays occidentaux, où les cultures militaires évoluent parallèlement à de rapides changements sociétaux, souvent en réponse à des scandales, des tollés et des incidents négatifs, et où la pression pour suivre le rythme est énorme.

Bien que ces problèmes ne soient pas nécessairement perçus comme fréquents ou pressants par tous les pays, la plupart des écoles militaires étrangères ont (ou élaborent) des politiques et des procédures pour remédier aux inconduites de différentes façons et, dans tous les cas, démontrent un engagement à continuer de s’améliorer. Le programme de prévention des agressions sexuelles et d’intervention en cas d’agression sexuelle de la United States Naval AcademyNote de bas de page 18, l’essai de masse critique de la Royal Military Academy SandhurstNote de bas de page 19et l’initiative Mitt Lag (mon équipe) de la Norwegian Militar Academy sont des exemples concrets de ces efforts.

Un autre point commun à la plupart des pays est qu’ils embauchent des officiers et officières par l’entremise de différents volets d’enrôlement, au lieu de miser uniquement sur leurs écoles militaires. Ces volets d’enrôlement comprennent généralement une combinaison de ce qui suit :

- les programmes de bourses d’études permettant aux aspm/élof de fréquenter une université civile;

- l’enrôlement direct à partir de programmes universitaires civils;

- les programmes d’attribution de commission pour les officiers et officières avec service antérieur (ces programmes permettent aux anciens et aux anciennes militaires du rang d’obtenir la commission sans diplôme).

Par exemple, les Forces de défense australiennes : recrutent des officiers et des officières issus de l’Australian Defence Force Academy; offrent un programme de parrainage à l’Université de la défense, qui subventionne l’éducation aux universités civiles en échange de service militaire; recrutent directement des diplômé·es de l’université et du secondaire pour qu’ils soient formés dans l’une des trois écoles d’instruction militaire des Forces de défense australiennes; et permettent aux anciens et aux anciennes militaires du rang de devenir officiers et officières.

Malgré ces similitudes, les ambitions géopolitiques respectives de chaque pays, ainsi que la perception du public de ses forces militaires et de ses dépenses de défense, ont une incidence sur la façon dont nos partenaires et nos alliés étrangers abordent l’éducation et l’instruction militaires professionnelles. La structure et le contenu de l’instruction reflètent cette réalité.

Dans la plupart des cas, les forces armées étrangères offrent une instruction de base aux officiers et aux officières par l’intermédiaire d’écoles militaires (Armée de terre, Marine, Force aérienne) ou d’écoles d’instruction, et non par l’intermédiaire d’écoles d’instruction interarmées (trois armées). Par exemple, aux États-Unis, les trois forces militaires fonctionnent indépendamment des autres et offrent un programme d’instruction et d’éducation des officiers et des officières qui est propre aux exigences particulières de leurs forces. Le Canada fait partie de la minorité de pays qui rassemblent les forces armées et offrent un programme d’instruction interarmées de base pour tous les officiers et les officières. Ce programme est actuellement offert par l’École de leadership et de recrues des Forces canadiennes (ELRFC) à Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec.

Par conséquent, bien que tous les officiers et toutes les officières des FAC aient suivi les mêmes modules d’instruction commune et propre à l’armée que ceux et celles d’autres forces armées, les CMC ne jouent pas de rôle important dans le processus; l’instruction militaire aux CMC ne fait pas partie des exigences communes en matière d’instruction et elle n’a pas été structurée ou normalisée comme dans les établissements étrangers comparables.

De plus, malgré que plusieurs nations aient mis sur pied une école militaire interarmées qui offre un diplôme de premier cycle en plus d’une instruction militaire (l’Australie, le Japon, la Belgique et l’Allemagne), cette instruction militaire interarmées est complétée par une formation professionnelle dispensée par des organisations qui offrent une instruction militaire propre à une armée. Pendant ce temps, au Canada, l’instruction propre à l’armée ou à la profession qui est offerte aux CMC demeure en grande partie inexistante et n’est pas normalisée pour l’ensemble des forces armées, contrairement à l’approche structurée adoptée par la plupart des autres pays.

Par conséquent, bien que chaque pays adopte une approche distincte pour les modules d’instruction commune et propre aux forces armées et bien que le Canada se démarque par son utilisation d’un modèle interarmées, la plupart des pays tirent mieux parti de leurs écoles militaires lorsqu’il est question d’instruction militaire. À l’heure actuelle, les CMC ne contribuent pas de façon officielle, mesurable ou systématique à l’instruction commune ou spécifique, ce qui remet en question la valeur du pilier militaire, non seulement en soi, comme nous l’avons décrit ci-dessus, mais particulièrement par rapport aux autres forces militaires.

Les différents degrés d’importance accordée à l’éducation par rapport à l’instruction militaire représentent un autre élément différenciateur clé entre les différents modèles. Les officiers et les officières de certains pays, comme le Royaume-Uni et l’Australie, n’ont pas besoin d’un diplôme universitaire pour être admis à l’école militaire (tout comme pour obtenir une commission), tandis que d’autres pays exigent un diplôme de premier cycle comme condition préalable à l’admission à l’école militaire (p. ex. le Danemark). D’autres pays, pour leur part, offrent une éducation de premier cycle dans le cadre du programme offert à l’école militaire (p. ex. la Suède, les États-Unis, le Brésil, les Philippines, la Norvège, le Japon, la Belgique et l’Afrique du Sud). Dans ce contexte, le programme peut prendre plusieurs formes; la formation universitaire et l’instruction militaire peuvent être offertes simultanément ou selon une approche mixte ou échelonnée. Dans certains cas, l’instruction militaire est offerte à un moment et à un endroit différents des études. Par exemple, en Allemagne, les forces militaires comptent sur des universitaires civils indépendants de l’État pour éduquer leurs officiers et leurs officières et sur leurs forces militaires pour les instruire, et ces périodes d’études et d’instruction se déroulent indépendamment l’une de l’autre.

Dans certains cas, l’éducation est dispensée par le même fournisseur que l’instruction militaire (comme à l’académie militaire brésilienne d’Agulhas Negras), tandis que dans d’autres, l’éducation est confiée à une autre institution gouvernementale (comme le Norwegian Defence College) ou à un fournisseur de services privé (comme la University of New South Wales en Australie). Dans tous les cas, l’intention, les objectifs et les résultats escomptés des programmes d’études sont très clairs en ce qui a trait à sa pertinence pour les forces armées nationales, un facteur inexistant quant aux divers parcours offerts par les CMC.

De plus, bien que divers intervenants puissent être responsables de différents aspects de la prestation des programmes, le lien entre l’école militaire et ses forces armées est habituellement étroit; des pratiques telles que la tenue de séances de rétroaction, l’offre d’occasions de dialogue formel ou la réalisation de sondages réguliers de l’Académie militaire des Philippines visant à recueillir des commentaires sur ses services aident notamment à veiller à ce que les écoles militaires demeurent pertinentes et que les compétences, les connaissances, le caractère et les capacités des nouveaux officiers et des nouvelles officières répondent aux besoins généraux des forces armées.

Lorsqu’un diplôme est requis, presque tous les pays adoptent une approche étroite quant aux programmes offerts. Par exemple, la Swedish Defence University n’offre que trois « profils d’études » dans le cadre de son programme d’officiers (sciences militaires, technologie militaire ou science navale), lesquels mènent tous à un baccalauréat en sciences militaires. Pour sa part, l’Académie militaire des Philippines offre un certain nombre de domaines d’études (y compris les sciences humaines, la gestion, la psychologie et les relations internationales), mais n’accorde qu’un baccalauréat en sciences avec majeure en sécurité. Les programmes d’études offerts par la United States Naval Academy sont axés sur les sciences, la technologie, le génie et les mathématiques en vue de répondre aux besoins techniques de la Marine des États-Unis et n’offrent qu’un seul diplôme, soit un baccalauréat en sciences (mais 26 options de majeures).

Dans le cadre de leurs études, de nombreuses écoles obligent encore les élèves-officiers et élèves-officières à suivre un programme de base. Cependant, ce programme peut prendre différentes formes et, dans la plupart des cas, se traduit par une approche plus normalisée en ce qui a trait à la formation en leadership, qui comprend certains aspects des arts libéraux.

En ce qui concerne les infrastructures physiques et psychosociales, les investissements varient, bien que tous les pays reconnaissent l’importance et la valeur d’un environnement de haute qualité pour la santé, le bien-être et l’apprentissage de leurs élèves-officiers et élèves-officières. Le soutien sur le campus et l’accès aux ressources en santé et en bien-être varient également de façon considérable. À cet égard, les CMC sont des chefs de file pour de nombreux autres pays qui pourraient apprendre de leur façon de faire; l’accès aux ressources et les réseaux de soutien sur le campus sont parmi les plus complets et les plus robustes dans les CMC comparativement à ceux de la plupart des autres écoles, et les CMC bénéficient également d’installations de conditionnement physique de qualité exceptionnelle comparativement à celles de nombreux autres pays.

Mis à part en Belgique, les difficultés particulières auxquelles le Canada est confronté en tant que pays bilingue n’existent pas ailleurs, comme l’exigence d’offrir les programmes dans les deux langues officielles dans les CMC. Très peu d’écoles militaires doivent offrir une formation en langue seconde, bien que beaucoup offrent des cours de langue seconde, et généralement, lorsqu’ils en offrent, la langue seconde est l’anglais. Par conséquent, il n’est pas très utile d’examiner les leçons retenues par d’autres écoles militaires et de les appliquer aux CMC lorsqu’il est question de formation en langue seconde.

En somme, il est clair qu’il n’existe ni de « bon modèle » pour offrir une instruction et une éducation militaire professionnelle ni de « meilleur modèle »; chaque modèle présente des forces, des faiblesses, des occasions et des inconvénients particuliers, propres à son contexte distinct. Le modèle canadien, malgré ses points en commun avec les modèles d’autres forces militaires, est unique au Canada pour de bonnes raisons; de nombreuses caractéristiques propres au Canada et aux FAC exigent l’adoption d’une approche unique, y compris la dualité linguistique, les questions de diversité et d’équité, la géographie et l’instruction interarmées. Cette approche unique ne peut pas simplement être tirée d’autres modèles.

Néamoins il y a une myriade d’occasions pour les CMC d’examiner les pratiques exemplaires d’autres pays et de s’en inspirer, même si elles ne s’appliquent pas complètement à eux. Par exemple, la conscription sélective des pays nordiques leur permet d’influencer la composition démographique de leurs forces militaires et peut se traduire par un plus grand pourcentage de femmes recrutées par rapport à l’enrôlement volontaire. Bien que le Canada ne compte pas adopter un modèle de conscription, il est néanmoins utile de comprendre l’incidence de la présence d’une masse critique de femmes sur les stratégies de recrutement et la conception des programmes. L’initiative de masse critique de la Royal Military Academy Sandhurst mentionnée précédemment, dans le cadre de laquelle des pelotons d’instruction augmenteront le pourcentage d’élèves-officières à 30 % dans le but d’atténuer les pressions défavorables pour les femmes, qui ne représentent qu’une petite minorité dans un environnement de vie, de travail et d’études par ailleurs dominé par les hommes, fournit un autre exemple dont nous pouvons tirer des enseignements.

De façon plus générale, le Canada peut s’inspirer de l’attitude et de la mentalité des écoles militaires étrangères. Elles sont sans équivoque quant à l’importance de leurs forces armées pour la défense de leurs intérêts nationaux, leurs valeurs et leurs modes de vie, et elles ne s’embarrassent donc pas de la nécessité de préparer leurs officiers et leurs officières subalternes à se battre et à gagner dans l’environnement de sécurité géopolitique contemporain. Ces pays considèrent leurs écoles militaires comme des prolongements de leurs forces armées et les utilisent à titre d’outils pour la diplomatie militaire, de centres d’excellence en leadership, de symboles de force et de véhicules pour projeter leur puissance. Ils prennent leur succès au sérieux.

La Commission s’est inspirée de l’approche réfléchie et délibérée de la Swedish Defence University en ce qui a trait à sa collection d’art public, conçue pour susciter une réflexion profonde sur la guerre et la paix, la défense et la sécurité. Elle est motivée par les efforts du Norwegian Defence College, qui offre chaque année un cours de leadership si respecté qu’il compte des leaders nationaux et des héritiers et héritières de l’industrie parmi ses participant·es habitue·es. Elle s’est laissé convaincre par la croyance de la Defence Force Academy de l’Australie en la valeur d’une infrastructure psychosociale à titre d’outil permettant notamment de remédier aux problèmes de santé et de mieux-être, de cohésion communautaire et d’atténuation des risques. Elle est sensible à l’importance de la tradition, au lien avec l’histoire et au sentiment d’appartenance qu’évoquent la Karlberg Military Academy et la United States Naval Academy grâce à la grande qualité de leurs bâtiments et de leurs terrains. Enfin, elle est impressionnée par la façon dont la Royal Military Academy Sandhurst tire parti de l’instruction par l’aventure, de l’apprentissage par l’expérience et des exercices sur le terrain pour montrer aux aspm/élof à entretenir une relation plus approfondie avec soi-même, à maîtriser la peur, à faire preuve de courage et à apprendre à gérer les risques. Ce ne sont là que quelques-unes des façons dont les CMC et les FAC peuvent apprendre et tirer parti des expériences, de l’expertise et des approches des partenaires et des alliés du Canada.

Autres modèles d’éducation et d’instruction

Il est pertinent d’effectuer une comparaison avec d’autres modèles pour déterminer si les collèges militaires canadiens, tels qu’ils sont actuellement structurés, permettent de produire les officiers et officières professionnels nécessaires aux Forces armées canadiennes (et, par le fait même, d’en apprendre davantage sur la proposition de valeur globale des CMC).

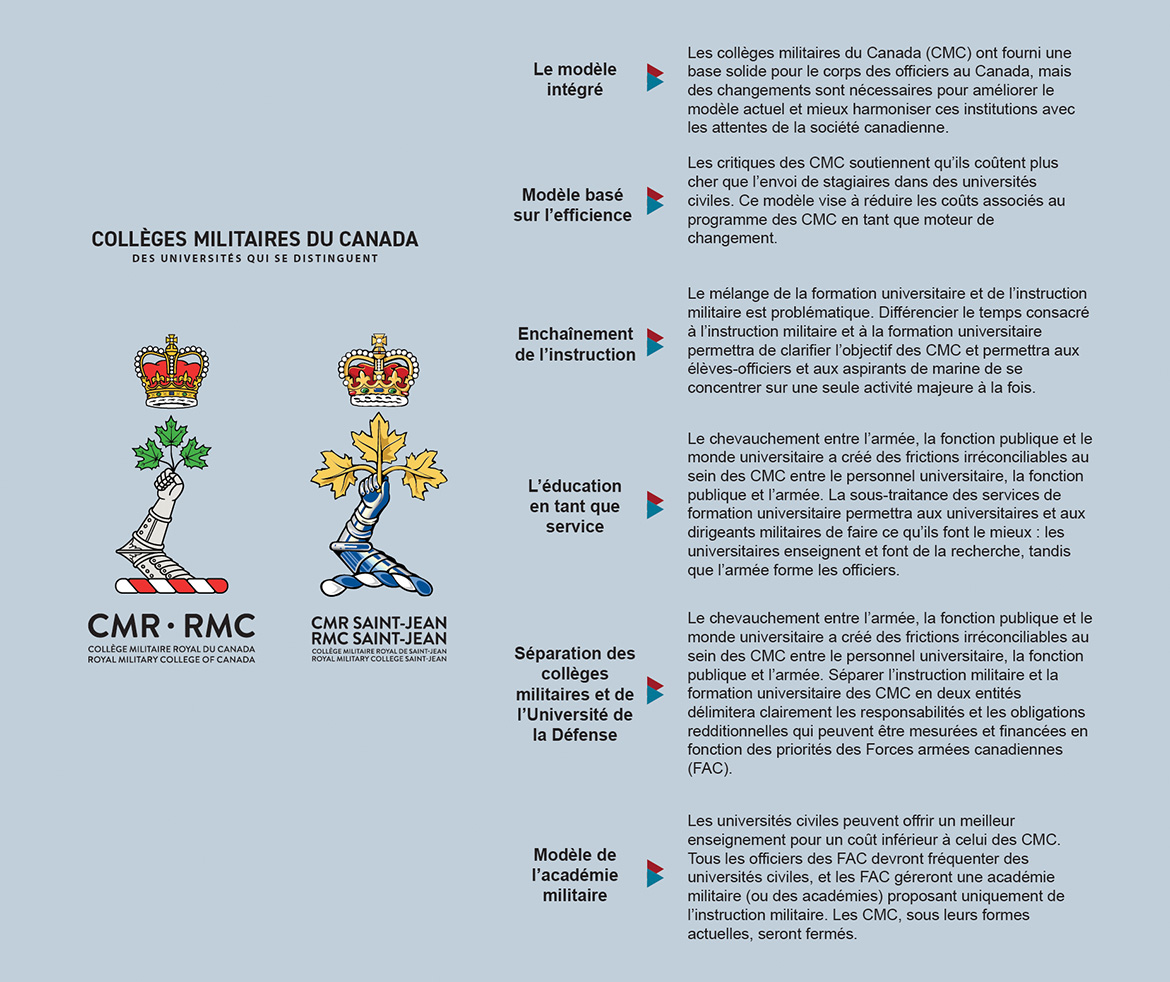

Comme il est indiqué ci-dessus, il existe un large éventail de modèles, chacun ayant ses propres permutations et combinaisons. La Commission a donc décidé de tirer parti de son examen des écoles militaires étrangères du monde entier (alliés de l’OTAN et partenaires traditionnels et non traditionnels) afin d’élaborer six types de modèles organisationnels pour la prestation d’une instruction et d’une éducation militaires (figure 4 et décrits plus en détail à l’annexe 3).

Ceux-ci varient, allant d’un modèle très semblable à la structure actuelle (le modèle intégré) à un modèle dans lequel l’éducation ne relève pas de l’école militaire et la fonction d’octroi de diplômes de l’établissement est éliminée (le modèle d’école militaire).

Figure 4 : Modèles organisationnels examinés - Version textuelle

La figure ci-dessus contient des renseignements qui se rapportent à la fois au Collège militaire royal de Kingston et au Collège militaire royal de Saint-Jean :

- Le modèle intégré : Les collèges militaires du Canada (CMC) ont fourni une base solide pour le corps des officiers au Canada, mais des changements sont nécessaires pour améliorer le modèle actuel et mieux harmoniser ces institutions avec les attentes de la société canadienne.

- Modèle basé sur l’efficience : Les critiques des CMC soutiennent qu’ils coûtent plus cher que l’envoi de stagiaires dans des universités civiles. Ce modèle vise à réduire les coûts associés au programme des CMC en tant que moteur de changement.

- Enchaînement de l’instruction : Le mélange de la formation universitaire et de l’instruction militaire est problématique. Différencier le temps consacré à l’instruction militaire et à la formation universitaire permettra de clarifier l’objectif des CMC et permettra aux élèves-officiers et aux aspirants de marine de se concentrer sur une seule activité majeure à la fois.

- L’éducation en tant que service : Le chevauchement entre l’armée, la fonction publique et le monde universitaire a créé des frictions irréconciliables au sein des CMC entre le personnel universitaire, la fonction publique et l’armée. La sous-traitance des services de formation universitaire permettra aux universitaires et aux dirigeants militaires de faire ce qu’ils font le mieux : les universitaires enseignent et font de la recherche, tandis que l’armée forme les officiers.

- Séparation des collèges militaires et de l’Université de la Défense : Le chevauchement entre l’armée, la fonction publique et le monde universitaire a créé des frictions irréconciliables au sein des CMC entre le personnel universitaire, la fonction publique et l’armée. Séparer l’instruction militaire et la formation universitaire des CMC en deux entités délimitera clairement les responsabilités et les obligations redditionnelles qui peuvent être mesurées et financées en fonction des priorités des Forces armées canadiennes (FAC).

- Modèle de l’académie militaire : Les universités civiles peuvent offrir un meilleur enseignement pour un coût inférieur à celui des CMC. Tous les officiers des FAC devront fréquenter des universités civiles, et les FAC géreront une académie militaire (ou des académies) proposant uniquement de l’instruction militaire. Les CMC, sous leurs formes actuelles, seront fermés.

Chacun de ces six modèles offre une méthode réalisable au MDN et aux FAC pour fournir l’instruction et l’éducation préalables à l’entrée en service, mais chacun comporte ses propres occasions et défis. Par exemple, la transformation des CMC en écoles strictement militaires et l’envoi de tous les candidats et de toutes les candidates dans des universités civiles pour leur éducation permettraient de clarifier l’objectif et d’améliorer la gouvernance des écoles militaires. Cependant, cette transformation augmenterait également le temps nécessaire pour instruire et éduquer les officiers et officières, limiterait les occasions de réseautage qu’offrent les CMC, qui sont bénéfiques tout au long d’une carrière, et réduirait les capacités des officiers et officières dans la deuxième langue officielle.

La création d’une université de défense distincte offrant une éducation universitaire parallèlement à une école militaire distincte faciliterait une meilleure harmonisation entre le modèle d’université civile et d’université de défense, mais serait plus coûteuse et ne remédierait pas au problème de la division du temps des aspm/élof entre les 4 piliers des CMC.

La sous-traitance des services d’éducation à une université civile permettrait de simplifier les programmes offerts et de cristalliser la gouvernance, mais serait plus coûteuse et risquerait de miner les liens étroits qu’entretiennent le corps professoral et les aspm/élof.

Changer la séquence de la formation permettrait de mieux distinguer les activités, mais cela reviendrait à renoncer à la possibilité d’atteindre simultanément plusieurs objectifs, sans pour autant apporter de réels avantages supplémentaires.

Enfin, la recherche d’une plus grande efficience des coûts, bien qu’il s’agisse d’un aspect critique du calcul de la valeur des CMC, ne constitue pas un facteur suffisant en soi pour déterminer la conception optimale des CMC.

Au bout du compte, comme nous l’expliquons plus loin, après avoir examiné les avantages et les inconvénients de chacun des modèles, la Commission a déterminé que le modèle intégré (celui qui ressemble le plus au modèle actuel des CMC) serait le meilleur pour le Canada.

Coûts

Les établissements postsecondaires du Canada varient grandement, tant par la taille de leur corps étudiant que par le nombre de campus, par le fait que les programmes sont offerts en résidence ou nécessitent des déplacements ou par leurs domaines de spécialisation. Il est donc difficile de réaliser une analyse comparative des coûts des CMC par rapport aux coûts des universités civiles. De plus, les collèges militaires sont des institutions nationales uniques qui remplissent une fonction différente dans la société que celle des autres établissements universitaires. Il est difficile de quantifier leurs avantages, leurs inconvénients et les bénéfices qu’ils apportent par rapport à leurs coûts en ce qui concerne la défense et la sécurité du Canada dans le cadre d’une évaluation. La Commission reconnaît également que des particularités sont associées à la gestion des collèges militaires, plus particulièrement à la gestion de deux collèges, et que ces particularités sont distinctes et ont une incidence sur le calcul des coûts-avantages. Autrement dit, les coûts ne sont pas le seul comparateur permettant de déterminer la valeur des CMC.

Néanmoins, une réflexion sur les coûts d’exploitation et d’entretien des CMC est nécessaire et utile. Une telle réflexion révèle que les CMC coûtent beaucoup plus cher que les universités civiles. Certains facteurs font augmenter les coûts, mais ont une justification solide et censée, d’autres, moins.

Pour comparer efficacement les coûts des CMC à ceux des universités civiles (les coûts sont généralement évalués en comparant les dépenses de fonctionnement d’un établissement au corps étudiant, équivalent temps plein), la Commission d’examen des collèges militaires du Canada (CECMC) a choisi huit universités dont la portée et l’échelle sont les plus semblables à celles des CMC (figure 5).

| CMR Kingston | CMR Saint-Jean |

|---|---|

| Université Acadia | Collège universitaire Brescia |

| Université de Brandon | Université mennonite canadienne |

| Université du Cap-Breton | Collège universitaire Huron |

| Université St. Francis Xavier | Collège St. Thomas Moore |

| Université du Nord de la Colombie-Britannique | Université King’s |

| Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | Université Sainte-Anne |

| Université du Québec à Chicoutimi | Université Saint-Boniface |

| Université du Québec à Rimouski | Université Saint-Paul |

Dans l’annexe 4 sont décrites les raisons pour lesquelles la Commission a choisi ces universités à des fins de comparaison, les sources sur lesquelles elle s’est fondée pour prendre cette décision et la méthodologie utilisée pour effectuer l’analyse.

Observations sur l’analyse comparative des coûts du CMR

L’analyse comparative des coûts du CMR et des établissements sélectionnés révèle que les coûts par étudiant et étudiante au CMR sont 1,6 fois plus élevés que les coûts moyens par étudiant et étudiante dans les universités civiles. Elle révèle également que la proportion du corps étudiant par rapport au corps enseignant y est plus de 2,5 fois inférieure à la proportion moyenne (figure 6). Bien que les coûts par étudiant et étudiante soient inférieurs à ceux des analyses effectuées précédemment, ces résultats sont conformes à ceux du rapport de 2017 du Bureau du vérificateur général, qui concluait que les coûts par étudiant et étudiante étaient plus élevés au CMR que dans les universités civiles et que la proportion du corps étudiant par rapport au corps enseignant était faible.

| CMR | Université du Québec à Chicoutimi | Université St. Francis Xavier | Université du Québec à Rimouski | Université du Nord de la Colombie-Britannique | Université de Brandon | Université du Cap-Breton | Cape Breton University | Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ETP | 1 951 | 6 222 | 4 738 | 4 258 | 3 745 | 2 488 | 3 145 | 3 617 | 2 691 |

| Corps enseignant | 228 | 240 | 228 | 225 | 174 | 183 | 171 | 129 | 150 |

| Dépenses de fonctionnement | 71 782 | 116 234 | 96 909 | 88 934 | 77 518 | 90 156 | 59 226 | 67 421 | 65 686 |

| Dépenses de fonctionnement/ETP | 36 792 | 18 681 | 20 454 | 20 886 | 20 699 | 36 236 | 18 832 | 18 640 | 24 410 |

| ETP/Corps enseignant | 8,6 | 25,9 | 20,8 | 18,9 | 21,5 | 13,6 | 18,4 | 28,0 | 17,9 |

Légende :

|

|||||||||

Observations sur l’analyse comparative des coûts du CMR Saint-Jean

L’analyse comparative des coûts du CMR Saint-Jean et des établissements sélectionnés indique que les coûts par étudiant et étudiante au CMR Saint-Jean sont quatre fois plus élevés que les coûts moyens par étudiant et étudiante dans les universités civiles, et que la proportion du corps étudiant par rapport au corps enseignant est trois fois inférieure à la proportion moyenne (figure 7). La vérification de 2017 du Bureau du vérificateur général ne portait pas sur le CMR Saint-Jean.

| CMR Saint-Jean | Université St-Paul | Université St-Boniface | Collège universitaire Huron | Université King’s | Université mennonite canadienne | Université Sainte-Anne | Collège universitaire Brescia | Collège St. Thomas Moore | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ETP | 318 | 916 | 756 | 1 560 | 868 | 507 | 440 | 1 239 | 1 160 |

| Corps enseignant | 40 | 66 | 42 | 45 | 48 | 32 | 29 | 35 | 29 |

| Dépenses de fonctionnement | 30 979 | 22 338 | 29 662 | 38 736 | 18 719 | 12 280 | 20 266 | 24 215 | 15 947 |

| Dépenses de fonctionnement/ETP | 97 418 | 24 386 | 39 235 | 24 831 | 21 566 | 24 221 | 46 059 | 19 544 | 13 747 |

| ETP/Corps enseignant | 8,0 | 13,9 | 18,0 | 34,7 | 18,1 | 15,8 | 15,2 | 35,4 | 40,0 |

Légende :

|

|||||||||

Afin d’évaluer la proposition de valeur globale des CMC d’un point de vue financier, la Commission a cherché à mettre en contexte les observations ci-dessus par rapport aux quatre principes directeurs suivants :

- Les collèges militaires canadiens sont des établissements uniques qui jouent un rôle essentiel dans l’éducation, l’instruction et le perfectionnement des officiers et officières subalternes;

- Cette éducation, cette instruction et ce perfectionnement sont le fondement des Forces armées canadiennes et nécessitent un investissement continu et important;

- Les CMC ne sont pas la seule source de leaders compétents, talentueux et efficaces pour les FAC. Les coûts de fonctionnement des CMC doivent être raisonnables, censés et justifiables;

- Les CMC doivent avoir une identité distincte, des objectifs clairs, une excellente feuille de route et un programme de grande qualité pour justifier des coûts beaucoup plus élevés que ceux observés dans les universités civiles comparables.

En gardant ces principes en tête, bien qu’on s’attende à des écarts, l’ampleur générale du fossé est difficile à justifier; il est clair qu’il faut réduire les coûts dans les CMC et que certains domaines nécessitent particulièrement une réforme.

Le facteur le plus déterminant quant aux coûts aux CMC est sans doute le faible nombre d’aspm/élof, qui représentent entre la moitié (CMR) et le tiers (CMR Saint-Jean) du corps étudiant moyen des universités comparables. L’augmentation de ce nombre, principalement par une augmentation des aspm/élof au sein de la cohorte du PFOR CMC, serait une façon clé de réduire les coûts par étudiant et étudiante et favoriserait l’atteinte d’autres objectifs des FAC en matière de reconstitution (augmentation de l’effectif qualifié des FAC), de recrutement et de diversité.

L’importance du corps enseignant par rapport au corps étudiant est également un facteur déterminant quant aux coûts dans les CMC. Bien que les classes de petite taille puissent être très avantageuses pour l’apprentissage et qu’elles soient souvent perçues comme souhaitables tant par le corps étudiant que par le corps enseignant (cette conclusion et la proportion « idéale » demeurent contestées)Note de bas de page 20, l’écart entre les CMC et les universités comparables est important et démontre la nécessité d’améliorer la proportion du corps étudiant par rapport au corps enseignant.

Le CMR Saint-Jean assume également des coûts (ressources internes et contractuelles) que les universités comparables et le CMR n’ont pas à débourser, principalement parce qu’il offre le programme des collèges d’enseignement général et professionnel (cégeps). L’avantage de continuer à offrir des cours de cégep est largement contesté de divers points de vue et sera abordé plus en détail dans une autre section du présent rapport. De plus, bien qu’il comporte de nombreux avantages, comme le reflète la qualité des services et des installations du CMR Saint-Jean, et qu’il soit un excellent exemple de l’adage « en avoir pour son argent », le contrat conclu avec la Corporation du Fort St-Jean pour l’entretien des installations et le soutien en service est un facteur unique et déterminant quant aux coûts associés au CMR Saint-Jean.

Certains autres facteurs déterminants pour les coûts sont plus compréhensibles et justifiables, particulièrement lorsqu’ils sont liés à la nature unique des CMC en tant qu’institutions militaires sous réglementation fédérale qui reflètent les réalités sociopolitiques uniques de notre pays bilingue. Par exemple, la décision de garder en service deux petits établissements distincts dans deux provinces différentes entraîne des chevauchements importants (tandis que certaines universités comparables sont des organisations satellites de grandes universités, ce qui aide à réduire les coûts). Elles comptent deux commandants ou commandantes, deux directeurs ou directrices, deux conseils des gouverneurs, deux bureaux du registraire, deux directeurs ou directrices de conditionnement physique, etc. Le Canada est le seul pays parmi les alliés et les partenaires étrangers soumis à l’étude à adopter cette approche.

La nécessité pour les organismes fédéraux d’offrir des services à leur personnel et de fournir une instruction comparable dans les deux langues officielles constitue un autre facteur déterminant quant aux coûts. Une telle obligation n’est pas imposée aux universités civiles canadiennes, et elle fait augmenter les coûts et crée des obstacles en matière de dotation.

Le fait que les aspm/élof sont des employés des FAC crée une autre distinction; dans le cadre de leur emploi, ils reçoivent des uniformes qui leur sont fournis et qui sont entretenus aux frais de l’État. Leurs activités, y compris leur expérience en cours d’emploi, sont rémunérées par leur employeur, les FAC. Ces coûts, sur lesquels les CMC ont peu de contrôle, font partie de l’analyse des coûts et contribuent à l’augmentation des dépenses de fonctionnement générales des CMC.

En résumé, bien qu’une gamme d’obligations sociopolitiques et réglementaires ont une incidence sur les dépenses de fonctionnement des CMC et que des particularités propres à leur caractère inhérent représentent des coûts supplémentaires par rapport aux universités civiles comparables, des occasions clés s’offrent aux CMC pour obtenir des résultats plus rentables en vue d’améliorer leur proposition.