Rapport sur les résultats ministériels de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada pour 2024–2025 : Rapport sur les résultats ministériels

Sur cette page

- En un coup d’œil

- Message de la ministre

- Message de l’administrateur général

- Résultats : Nos réalisations

- Dépenses et ressources humaines

- Tableaux de renseignements supplémentaires

- Dépenses fiscales fédérales

- Renseignements ministériels

- Définitions

En un coup d’œil

Le présent rapport sur les résultats ministériels présente les réalisations réelles de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) par rapport aux plans, aux priorités et aux résultats attendus énoncés dans son Plan ministériel pour 2024-2025.

Principales priorités

L’AEIC a cerné les principales priorités suivantes pour 2024-2025 :

- Soutenir le ministre dans sa réponse à la décision de la Cour suprême du Canada (CSC) de 2023 en élaborant des modifications législatives qui permettront à l’AEIC de continuer à travailler de façon collaborative lors de la réalisation d’évaluations d’impact, conformément à l’orientation provisoire du gouvernement du Canada sur la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI).

- Soutenir le Groupe de travail ministériel chargé de l’efficacité réglementaire des projets de croissance propre qui a été mis sur pied pour donner suite à l’engagement pris dans le budget de 2023, soit d’accroître l’efficacité des processus d’évaluation d’impact et de délivrance de permis pour les grands projets, ce qui pourrait comprendre l’amélioration de la coordination réglementaire (fédérale et provinciale) ainsi que la clarification et la réduction des délais.

- Promouvoir les effets positifs et réduire au minimum les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale des projets désignés en réalisant des évaluations environnementales et d’impact fédérales de grande qualité qui comprennent des mesures d’atténuation efficaces.

- Réaliser efficacement les évaluations fédérales conformément à l’orientation provisoire du gouvernement du Canada sur la Loi sur l’évaluation d’impact et à la LEI modifiée qui est entrée en vigueur en juin 2024, par la mise en œuvre de politiques et de directives, et par la collaboration avec les autorités fédérales, les gouvernements provinciaux et territoriaux, les partenaires autochtones et les partenaires internationaux. L’approche sera alignée sur le plan d’amélioration de l’efficacité globale du système de réglementation du gouvernement du Canada élaboré pour donner suite à l’engagement pris dans le budget de 2023.

- Maximiser la promotion du leadership autochtone dans les évaluations d’impact, y compris l’évaluation des répercussions sur les droits et les intérêts des Autochtones, en veillant à ce que les processus de collaboration et les partenariats soient significatifs et en fournissant un soutien en matière de capacités.

- Favoriser une participation significative des peuples autochtones, du public et des intervenants en améliorant les possibilités et les mécanismes de renforcement des capacités et de participation à toutes les étapes du processus d’évaluation fédéral.

- Améliorer la gestion des effets potentiels des activités d’un projet par l’acquisition d’une meilleure compréhension des effets cumulatifs au moyen d’évaluations régionales et d’évaluations stratégiques des politiques, plans ou programmes fédéraux ou des enjeux liés à l’évaluation d’impact.

- Renforcer les capacités internes et le soutien professionnel pour la mise en œuvre des priorités et des initiatives de l’AEIC en améliorant et en simplifiant les processus internes existants.

Faits saillants pour l’Agence d’évaluation d’impact du Canada en 2024-2025

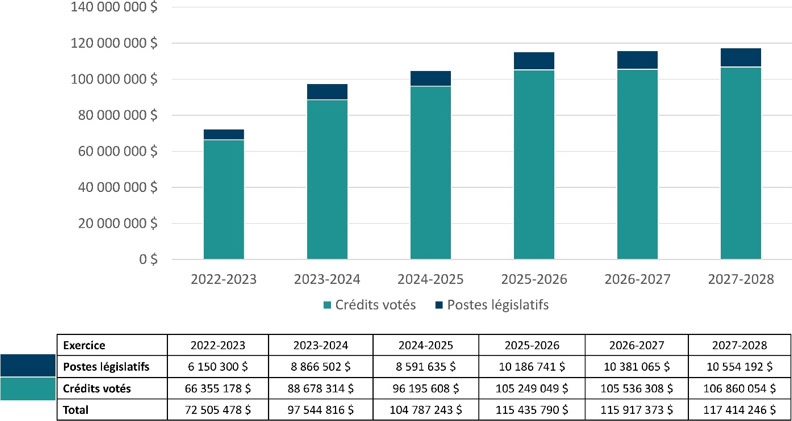

- Total des dépenses réelles (y compris les services internes) : 104 787 243 $

- Personnel équivalent temps plein total (y compris les services internes) : 567

Pour tout savoir sur les dépenses totales et les ressources humaines de l’AEIC, veuillez consulter la section Dépenses et ressources humaines de son rapport complet sur les résultats ministériels.

Sommaire des résultats

Voici un résumé des résultats atteints par l’AEIC en 2024-2025 dans son principal secteur d’activité, appelé « responsabilité essentielle ».

Responsabilité essentielle 1 : évaluation d’impact

Dépenses réelles : 78 728 327 $

Personnel équivalent temps plein réel : 427

- L’AEIC a appuyé le ministre de l’Environnement et du Changement climatique dans sa réponse à la décision rendue par la Cour suprême du Canada en octobre 2023 sur la constitutionnalité de la LEI. À la suite d’un vaste processus de consultation transparent et inclusif avec les provinces, les groupes autochtones, l’industrie, les associations professionnelles et le public, la LEI a été modifiée et a reçu la sanction royale en juin 2024.

- En 2024-2025, l’AEIC s’est acquittée de son mandat qui consiste à faciliter le développement durable des grands projets en effectuant des évaluations efficaces et en veillant à ce que la protection de l’environnement et des droits des Autochtones fasse partie intégrante du processus d’évaluation des projets. En collaboration avec d’autres instances, l’AEIC a continué d’assurer la mise en œuvre d’un processus d’évaluation simplifié et efficace qui a servi l’intérêt public.

- Les processus d’évaluation d’impact et de délivrance de permis requièrent une collaboration entre les principaux participants, y compris les groupes autochtones, les provinces et les autorités fédérales, de manière à faire progresser avec efficience et efficacité l’objectif d’une seule évaluation pour chaque projet en maintenant des relations à long terme positives et fondées sur une compréhension mutuelle; en améliorant la capacité des Autochtones à mener des évaluations et à y participer, y compris par l’harmonisation des activités de consultation; en déterminant la portée des évaluations, en intégrant le processus de délivrance de permis au processus d’évaluation et en précisant les exigences pour éviter le double emploi.

- Menées en collaboration avec les autorités fédérales, d’autres ordres de gouvernement et des peuples autochtones, 41 évaluations de projets (15 évaluations environnementales et 26 évaluations d’impact) étaient en cours à la fin de l’exercice 2024-2025. De plus, neuf projets ont pu aller de l’avant à la suite des décisions positives prises en 2024-2025, dont sept décisions tôt dans le processus prises en vertu de l’article 16 de la LEI. En outre, l’AEIC a continué de travailler à deux évaluations régionales.

- L’AEIC a appuyé activement le Groupe de travail ministériel chargé de l’efficacité réglementaire des projets de croissance propre en plus de lui fournir des conseils dans le but d’améliorer l’efficacité des processus d’évaluation d’impact et de délivrance de permis fédéraux pour les grands projets. L’AEIC a également appuyé la mise en œuvre de la Directive du Cabinet sur l’efficacité de la réglementation et de la délivrance des permis pour les projets de croissance propre en fournissant des services de coordination de la délivrance de permis fédéraux. Elle a notamment clarifié les exigences en matière de permis au moyen de nouveaux plans fédéraux détaillés, accru la transparence par la publication de rapports sur l’avancement du processus de délivrance de permis sur le Registre canadien d’évaluation d’impact, et établi un point de contact en son sein pour régler les questions relatives aux permis.

- Les obstacles financiers auxquels sont confrontés les membres du public et les peuples autochtones qui souhaitent participer aux processus d’évaluation ont été réduits grâce à l’exécution continue du Programme d’aide financière aux participants, du Programme de soutien des capacités autochtones et du Programme de dialogue sur les politiques. Cette aide financière, combinée à des activités de renforcement des capacités et au fait de veiller à ce que les peuples autochtones et le public aient accès à des informations liées aux évaluations, a permis aux peuples autochtones et au public de participer de manière significative aux processus d’évaluation et d’élaboration de politiques. Elle a également permis de renforcer les capacités des peuples autochtones concernant les évaluations d’impact et de favoriser leur participation aux activités post-décisionnelles.

- L’AEIC a continué de déployer des efforts pour s’assurer que les processus d’évaluation respectent les droits et la culture des peuples autochtones. Il s’agit d’obtenir le consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones pour les décisions qui ont une incidence sur leurs droits et leurs intérêts, et de reconnaître l’autodétermination, l’autonomie gouvernementale et les droits des Autochtones.

- L’AEIC dirige les activités de consultation menées par la Couronne et sert de point de contact unique pour la consultation et la mobilisation des peuples autochtones dans le cadre de l’évaluation d’impact des projets désignés. En collaboration avec des groupes autochtones, elle a cerné des solutions et des possibilités d’élaboration conjointe qui devraient permettre d’améliorer l’efficacité des processus d’évaluation, notamment les ententes de coadministration avec les Autochtones conclues en vertu de la LEI.

- L’AEIC a travaillé en étroite collaboration avec d’autres instances tout au long des processus d’évaluation, notamment pour préparer des documents propres aux projets qui favorisent l’intégration rapide et efficace de commentaires et de données probantes dans les évaluations. L’AEIC a également continué de maintenir et d’améliorer le Registre qui permet au public d’accéder à des renseignements sur toutes les évaluations fédérales, facilitant ainsi la tâche des Canadiens qui souhaitent en savoir plus ou formuler des commentaires sur une évaluation. De plus, une nouvelle carte interactive des évaluations permet aux utilisateurs d’explorer, de visualiser et d’analyser les données géographiques liées aux évaluations.

- Les partenariats et les relations de collaboration avec les Premières Nations, les Inuit, les Métis et les partenaires des traités modernes ont été renforcés, ce qui a permis d’assurer leur collaboration à tous les processus d’évaluation. L’AEIC a notamment collaboré avec quinze partenaires des Premières Nations sur l’élaboration du mandat définitif de l’évaluation régionale dans la région du Cercle de feu.

- L’AEIC a continué à intégrer la question de la réconciliation dans sa culture organisationnelle en assurant la diffusion et la traduction de son Cadre de réconciliation en 10 langues autochtones, et elle vise à entretenir des relations significatives, à respecter les systèmes de gouvernance et de connaissances autochtones, à maximiser le leadership autochtone dans les évaluations d’impact et à favoriser l’éducation, la sensibilisation et l’inclusion en ce qui concerne les évaluations d’impact.

Pour en savoir davantage sur les évaluations d’impact, veuillez consulter la section Résultats : Nos réalisations du présent rapport sur les résultats ministériels.

Message de la ministre

En tant que ministre responsable de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC), j’ai l’honneur de présenter le rapport sur les résultats ministériels de l’AEIC pour l’exercice 2024-2025. Ce document fait ressortir les principales réalisations de l’AEIC au sujet de l’exécution d’évaluations d’impact de haute qualité permettant d’assurer la protection de l’environnement, de promouvoir la réconciliation avec les peuples autochtones et d’assurer la prospérité économique du Canada.

L’année dernière, d’importants changements ont été apportés aux examens de projets fédéraux. À la suite des précisions données par la Cour suprême du Canada sur la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI), le gouvernement du Canada s’est empressé d’apporter des modifications à la LEI pour s’assurer que les évaluations se concentrent sur les domaines relevant de la compétence fédérale et favorisent une collaboration accrue avec les provinces, de sorte à améliorer l’efficacité, la prévisibilité et la clarté du processus d’évaluation. Ces modifications sont entrées en vigueur en juin 2024 et ont contribué à simplifier la façon d’exécuter les évaluations d’impact fédérales au Canada.

Aujourd’hui, plus que jamais, notre pays doit protéger l'environnement tout en jetant les bases d'un avenir solide et résilient pour tous les Canadiens. Nous améliorons l’efficacité des processus fédéraux d’évaluation et de délivrance de permis pour offrir davantage de certitude sur le plan de la réglementation, attirer des investissements de capitaux et de renforcer nos industries . Nous progressons vers une plus grande souveraineté et une plus grande résilience tout en protégeant l’environnement et en respectant les droits des Autochtones. Ensemble, nous allons édifier un Canada plus fort et uni en stimulant la productivité, la croissance économique et la compétitivité . Les mesures prises au cours de la dernière année vont dans ce sens.

Le recours à des pratiques novatrices telles que les évaluations régionales nous permet de cerner les enjeux plus tôt sans compromettre la protection de l'environnement. En 2024-2025, l'AEIC a mené à bien deux évaluations régionales sur l'énergie éolienne extracôtière dans le Canada atlantique et a fait progresser d'autres projets importants d'un océan à l'autre. Ces évaluations fournissent des renseignements sur les effets cumulatifs des projets et serviront de base aux examens futurs des projets et à la prise de décisions.

Les discussions que nous avons tenues et les relations que nous avons approfondies — et que nous continuerons d’approfondir — avec les provinces et les corps dirigeants autochtones ont appuyé les efforts que nous avons déployés pour renforcer la collaboration et atteindre collectivement l’objectif « un projet, une évaluation ».

Nous continuons de faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones en appuyant et en favorisant le leadership autochtone dans les évaluations d’impact, en cultivant des partenariats significatifs, en mettant en œuvre des processus collaboratifs et en fournissant le soutien dont les groupes autochtones ont besoin pour être en mesure de participer pleinement aux processus d’évaluation. Nous continuons également de nous acquitter de notre obligation constitutionnelle et morale de consulter les peuples autochtones lorsque des projets sont susceptibles de les toucher.

Le présent rapport résume le travail fondamental qui a été accompli et les mesures qui ont été prises au cours de la dernière année pour renforcer notre capacité à protéger l’environnement et les droits des Autochtones, et à faire en sorte que les évaluations d’impact soient efficaces, transparentes et collaboratives afin que les investisseurs et les autres intervenants aient la certitude et la clarté nécessaires pour faire croître l’économie.

Message de l’administrateur général

C’est avec fierté que je vous présente le rapport sur les résultats ministériels de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) pour l’exercice 2024-2025, qui dresse les grandes réalisations de l’AEIC pour cet exercice.

Le gouvernement du Canada a clairement indiqué que les processus d’évaluation d’impact et de délivrance de permis fédéraux doivent être plus efficaces, et nous avons réussi à relever ce défi en adoptant des solutions novatrices pour améliorer la façon de mener les évaluations d’impact, ce qui comprend la coordination de la délivrance des permis. C’est grâce à ces efforts que le Canada sera bien placé pour attirer des investissements de capitaux et bâtir des infrastructures tout en continuant de protéger l’environnement et les droits des Autochtones. De plus, les évaluations d’impact fédérales restent fondées sur l’intégrité scientifique, une diligence raisonnable rigoureuse et des mesures d’atténuation normalisées afin de garantir des protections environnementales solides pour tous les projets. Pour soutenir ces efforts, l’AEIC mène des évaluations régionales afin d’aider à identifier rapidement les problèmes, tels que les effets cumulatifs. Je me réjouis que deux évaluations régionales de l’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière sur la côte atlantique aient été achevées cette année et que des progrès significatifs aient été réalisés dans le cadre de l’évaluation régionale dans la région du Cercle de feu. Les informations recueillies et les recommandations formulées seront précieuses pour le développement du secteur de la croissance propre au Canada.

Après des mois de consultations fructueuses avec les provinces, les groupes autochtones, l’industrie, les groupes environnementaux, les associations professionnelles et le public, la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) modifiée est entrée en vigueur en juin 2024. Il s’agit d’une LEI qui se concentre désormais exclusivement sur les domaines relevant de la compétence fédérale et qui prévoit des gains d’efficacité intégrés ainsi qu’une plus grande souplesse pour le travail avec les homologues provinciaux en vue d’atteindre l’objectif « un projet, une évaluation ».

Nous avons connu du succès en ayant recours aux processus provinciaux lorsque cela est approprié, en renforçant la collaboration avec les provinces et en mettant l’accent sur ce qui est important pour prendre des décisions éclairées dans les domaines relevant de la compétence fédérale. Par exemple, nous avons fait passer le délai moyen de réalisation d’un examen fédéral à seulement 91 jours pour 15 projets qui sont entrés dans le système. En outre, l’AEIC a effectué deux évaluations régionales qui faciliteront le développement de l’énergie éolienne extracôtière dans le Canada atlantique, ce qui représente un progrès important dans le soutien d’un secteur important et émergent au pays.

Nous avons également appliqué la Directive du Cabinet sur l’efficacité de la réglementation et de la délivrance de permis pour les projets de croissance propre, notamment en créant des tableaux de bord publics sur la délivrance de permis et en offrant de nouveaux services de coordination de la délivrance de permis afin d’améliorer l’efficacité globale de la réglementation pour les grands projets.

La réconciliation avec les peuples autochtones demeure à l’avant-plan de tout ce que nous faisons. Au cours de l’année écoulée, nous avons renforcé nos partenariats et nos relations de collaboration avec les Premières Nations, les Inuit, les Métis et les partenaires des traités modernes, ce qui a permis d’intégrer la collaboration aux processus d’évaluation. Nous avons notamment collaboré avec 15 partenaires des Premières Nations sur le mandat définitif de l’évaluation régionale dans la région du Cercle de feu.

Le présent rapport rend compte des principales réalisations de l’AEIC et du travail entrepris pour rendre le processus d’évaluation fédéral plus efficace, rapide, collaboratif et prévisible, tout en continuant de respecter les droits des Autochtones et de protéger l’environnement.

Résultats : Nos réalisations

Responsabilité essentielle et services internes

Responsabilité essentielle 1 : évaluation d’impact

Dans la présente section

- Description

- Répercussions sur la qualité de vie

- Progrès à l’égard des résultats

- Renseignements sur les résultats

- Principaux risques

- Ressources nécessaires pour obtenir les résultats prévus

- Priorités gouvernementales connexes

- Répertoire des programmes

Description

Pour favoriser la durabilité, l’AEIC effectue des évaluations fédérales de grande qualité des projets proposés, qui sont fondées sur l’information scientifique et le savoir autochtone, afin d’évaluer les effets sanitaires, sociaux, économiques et environnementaux, ainsi que les répercussions sur les peuples autochtones et les droits des Autochtones. Ces évaluations éclairent les décisions du gouvernement quant à la question de savoir si les projets proposés sont dans l’intérêt public. L’AEIC mène des activités de promotion de la conformité et d’application de la loi pour s’assurer que les promoteurs respectent la loi, y compris les conditions énoncées dans les déclarations de décision.Note de bas de page 1

Répercussions sur la qualité de vie

Cette responsabilité essentielle contribue au domaine « Environnement » du Cadre de qualité de vie pour le Canada, notamment à la « qualité de l’eau des cours d’eau canadiens », à la « satisfaction à l’égard de l’environnement local » et à l’« indice des espèces canadiennes », car elle permet de s’assurer que les effets négatifs potentiels relevant de la compétence fédérale des grands projets sont compris et atténués à l’appui d’un développement durable responsable.

Cette responsabilité essentielle contribue également au domaine de la « Saine gouvernance », y compris :

- la « Confiance à l’égard des institutions publiques », grâce à la réalisation d’évaluations d’impact de grande qualité qui permettent d’évaluer de façon opportune et efficace les effets positifs et négatifs potentiels des projets dans les domaines de compétence fédérale, ce qui est essentiel pour assurer la confiance dans le régime fédéral d’évaluation d’impact;

- l’« Autodétermination des Autochtones » par des activités visant à renforcer les partenariats et la collaboration avec les peuples autochtones, ainsi que leur leadership, dans le cadre de la réalisation d’évaluations d’impact.

Progrès à l’égard des résultats

Cette section présente le rendement de l’AEIC par rapport à ses cibles pour chaque résultat ministériel lié à la responsabilité essentielle 1 : évaluation d’impact.

Tableau 1 : Les projets désignés qui vont de l’avant favorisent la durabilité

Indicateur de résultat ministériel |

Cible |

Date d’atteinte de la cible |

Résultat réel |

|---|---|---|---|

Pourcentage de projets pour lesquels les rapports indiquent que la grande majorité des mesures d’atténuation énoncées dans la déclaration de décision traitent efficacement les effets négatifs du projet |

90 % |

Mars 2025 |

2022-2023 : non disponible* 2023-2024 : 100 % 2024-2025 : 100 %** |

* Le résultat de l’indicateur n’est pas disponible pour l’exercice 2022-2023, car le Cadre ministériel des résultats a été mis à jour pour 2023-2024 afin d’assurer une harmonisation et une mesure cohérente entre les cadres. ** Pour quatorze projets, des résultats ont été déclarés en 2024-2025 dans le cadre du programme de suivi, et tous indiquent que la grande majorité des mesures d’atténuation sont efficaces pour lutter contre les effets négatifs. |

|||

Tableau 2 : Les intervenants et les groupes autochtones participent de façon significative au processus d’évaluation

Indicateur de résultat ministériel |

Cible |

Date d’atteinte de la cible |

Résultat réel |

|---|---|---|---|

Pourcentage d’intervenants et de groupes autochtones qui participent aux activités de mobilisation et de consultation liées à l’évaluation et qui conviennent qu’ils ont participé de façon significative au processus d’évaluation |

90 % |

Mars 2025 |

2022-2023 : 78 %* 2023-2024 : 88 % 2024-2025 : 78 %** |

* Les résultats pour cet indicateur n’ont commencé à être compilés qu’en février 2023. Les résultats de 2022-2023 n’incluent pas les groupes autochtones, car l’approche visant à recueillir les commentaires des peuples autochtones sera revue en 2025-2026 afin d’assurer qu’elle continue de respecter les orientations du gouvernement en matière d’évaluation d’impact fédérale. ** L’objectif de 90 % n’a pas été atteint, mais des mesures seront prises pour améliorer ce résultat. La baisse de 10 % par rapport au résultat de 2023-2024 (88 %) pourrait être partiellement attribuable au faible taux de réponse. Les résultats de l’indicateur de 2024-2025 n’incluent pas les groupes autochtones, car l’approche visant à recueillir les commentaires des peuples autochtones sera revue en 2025-2026 afin d’assurer qu’elle continue de respecter les orientations du gouvernement en matière d’évaluation d’impact. Des mesures seront prises pour améliorer ce résultat. |

|||

Tableau 3 : De l’information scientifique et fondée sur des données probantes, ainsi que le savoir autochtone sur les principaux effets sanitaires, sociaux, économiques et environnementaux, sont disponibles pour éclairer les processus d’évaluation de projet, y compris les rapports d’évaluation d’impact, les décisions et les conditions

Indicateur de résultat ministériel |

Cible |

Date d’atteinte de la cible |

Résultat réel |

|---|---|---|---|

Pourcentage d’intervenants et de groupes autochtones qui conviennent que l’information scientifique et fondée sur des données probantes ainsi que le savoir autochtone sur les principaux effets sanitaires, sociaux, économiques et environnementaux sont accessibles |

60 % |

Mars 2025 |

2022-2023 : 77 %* 2023-2024 : 99 %** 2024-2025 : 83 %** |

* Les résultats pour cet indicateur n’ont commencé à être compilés qu’en février 2023. ** Les résultats de 2023-2024 et de 2024-2025 n’incluent pas les groupes autochtones, car l’approche visant à recueillir les commentaires des peuples autochtones sera revue en 2025-2026 afin d’assurer qu’elle continue de respecter les orientations du gouvernement en matière d’évaluation d’impact fédérale. |

|||

Tableau 4 : Les processus d’évaluation d’impact respectent les droits et la culture des peuples autochtones et l’engagement du Canada à établir des partenariats avec eux

Indicateur de résultat ministériel |

Cible |

Date d’atteinte de la cible |

Résultat réel |

|---|---|---|---|

Pourcentage de groupes autochtones qui conviennent avoir une relation productive et collaborative avec l’AEIC |

Au moins 70 % |

Mars 2025 |

2022-2023 : non disponible* 2023-2024 : non disponible** 2024-2025 : non disponible** |

* Le résultat de l’indicateur n’est pas disponible pour l’exercice 2022-2023, car le Cadre ministériel des résultats a été mis à jour pour 2023-2024 afin d’assurer une harmonisation et une mesure cohérente entre les cadres. ** Les résultats de l’indicateur ne sont pas disponibles pour 2023-2024 et 2024-2025, car l’approche visant à recueillir les commentaires des peuples autochtones sera revue en 2025-2026 afin d’assurer qu’elle continue de respecter les orientations du gouvernement en matière d’évaluation d’impact fédérale. |

|||

La section Résultats de l’infographie de l’AEIC dans l’InfoBase du GC présente des renseignements supplémentaires sur les résultats et le rendement liés à son répertoire de programmes.

Renseignements sur les résultats

La section suivante décrit les résultats obtenus relativement à l’évaluation d’impact en 2024-2025 par rapport aux résultats prévus dans le plan ministériel de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada pour l’exercice.

Les projets désignés qui vont de l’avant favorisent la durabilité

Résultats obtenus

- L’AEIC a appuyé le gouvernement du Canada dans sa réponse à la décision rendue par la Cour suprême du Canada en octobre 2023 sur la constitutionnalité de la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI). La LEI a été modifiée et a reçu la sanction royale en juin 2024, ce qui renforce le mandat de l’AEIC, soit de réaliser des évaluations environnementales et d’impact approfondies, opportunes et de grande qualité, principalement dans les domaines de compétence fédérale clairement définis. La LEI prévoit un forum et un processus structuré pour la coordination des consultations de la Couronne et le respect de l’obligation de consulter et de la responsabilité du gouvernement du Canada d’atténuer les effets négatifs relevant des domaines de compétence fédérale.

- En s’appuyant sur les mécanismes législatifs et réglementaires provinciaux pour traiter et gérer les impacts potentiels, l’AEIC a simplifié les processus d’évaluation d’impact, notamment en réduisant le double emploi, en renforçant la coordination avec les provinces et en respectant les domaines de compétence provinciaux.

- De plus, suite à l’entrée en vigueur de la LEI modifiée, l’AEIC a remanié son processus décisionnel, ses pratiques et ses documents connexes de façon à ce qu’ils soient axés sur les domaines de compétence fédérale. Elle a notamment simplifié le sommaire des questions fourni aux promoteurs et axé les lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impact sur les principaux enjeux fédéraux.

- Par exemple, en décembre 2024, les lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impact pour le projet d’agrandissement de la mine Base de Suncor ont été considérablement mises à jour pour les axer sur les domaines relevant de la compétence fédérale. Un tiers de l’information a été retranché, car certaines sous-sections ont été supprimées afin de permettre au promoteur de tenir compte des exigences provinciales dans les domaines relevant de la compétence provinciale.

- En 2024-2025, l’AEIC a également mis sur pied un comité de direction des autorités fédérales pour aider les autorités fédérales à fournir des conseils axés sur les principaux effets relevant d’un domaine de compétence fédérale et fondés sur les outils de surveillance provinciaux.

- Suite aux modifications de la LEI en juin 2024, l’AEIC a mené ses activités différemment de façon à ce que les évaluations des projets soient accélérées et axées sur les éléments uniques et différents. Voici des exemples :

- Dans le cadre d’un exercice de coordination proactive, une décision a été prise en seulement 63 jours pour le projet de suréquipement de la centrale de la Sainte-Marguerite-3, qui augmentera la capacité de la centrale hydroélectrique existante au Québec.

- Il a fallu seulement 59 jours pour rendre la décision finale concernant l’évaluation d’impact du projet d’aérodrome Big Bear Camp, un aérodrome qui facilitera l’accès à des projets d’extraction d’uranium en Saskatchewan.

- L’AEIC a continué de collaborer avec les provinces pour atteindre l’objectif « un projet, une évaluation » afin de réduire le double emploi et de signaler aux investisseurs que les deux ordres de gouvernement sont déterminés à travailler ensemble, ce qui témoigne d’un esprit de fédéralisme coopératif, et à assumer leurs responsabilités communes en matière de protection de l’environnement et des droits des Autochtones dans le cadre d’un processus unique. Voici des exemples :

- À la réception de l’étude d’impact finale sur le projet nickélifère Crawford, l’AEIC a décidé que l’examen technique effectué par des experts fédéraux et provinciaux porterait principalement sur des questions ciblées pour s’assurer que les conseils techniques et la résolution des problèmes sont axés sur les enjeux qui relèvent de la compétence fédérale.

- En reconnaissance de son statut de projet prioritaire pour le gouvernement de l’Ontario, et même si aucune évaluation d’impact fédérale n’est requise, les gouvernements du Canada et de l’Ontario ont conclu un protocole d’entente sur le projet d’autoroute 413, qui vise notamment à mettre sur pied un groupe de travail principal pour assurer la gestion collaborative des effets potentiels du projet sur les espèces en péril inscrites à la liste fédérale et leur habitat essentiel.

- L’AEIC s’est penchée sur la possibilité de s’en remettre aux instances provinciales pour traiter les effets potentiels relevant de domaines de compétence fédérale, et procède ainsi lorsque cela est approprié.

- Par exemple, les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador ont publié des lignes directrices conjointes relatives à l’étude d’impact pour le projet minier de terres rares Strange Lake.

- En décembre 2024, l’AEIC a envoyé des lettres à des promoteurs de projets miniers en Ontario et au Québec pour les aviser que l’évaluation fédérale porterait principalement sur des enjeux clés relevant de la compétence fédérale, y compris pour le projet nickélifère Crawford, le projet aurifère Great Bear, le projet aurifère Upper Beaver, le projet minier aurifère Novador, le projet minier de terres rares Strange Lake, le projet de terminal portuaire Sorel-Tracy et le projet minier Troilus.

- Depuis l’entrée en vigueur de la LEI en août 2019, l’AEIC a accepté en moyenne huit descriptions de projets initiales par année. En date du 31 mars 2025, 49 projets en étaient à l’étape préparatoire et, en 2024-2025 seulement, des décisions précoces avaient été prises en vertu de l’article 16 de la LEI pour 7 évaluations d’impact (voir le tableau 5).

- L’AEIC a simplifié le rôle qu’elle joue dans le processus d’évaluation et elle a consacré en moyenne 91 jours pour mener à bien 15 projets. Cela est dû au fait que des consultations appropriées ont été menées tôt dans le processus et que ces discussions ont permis d’améliorer la conception des projets de manière à réduire au minimum les répercussions des projets, et que les autres enjeux ont été abordés dans le cadre d’autres processus fédéraux ou d’évaluations provinciales.

- Pour assurer une meilleure compréhension des effets cumulatifs et éclairer les évaluations de projets, l’AEIC a continué de faire progresser les évaluations régionales. Elle a notamment terminé l’évaluation régionale de l’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière à Terre-Neuve-et-Labrador et l’évaluation régionale de l’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière en Nouvelle-Écosse en janvier 2025. Ces évaluations régionales aideront le gouvernement du Canada à préparer la transition vers des sources d’énergie plus propres, car des zones d’exploitation de l’énergie éolienne extracôtière ont été désignées sur la base d’une évaluation des effets environnementaux, sociaux, économiques et sanitaires qui tient compte de la durabilité, des changements climatiques et des résultats d’analyses comparatives entre les sexes. Ces questions ont fait l’objet de vastes consultations menées auprès des peuples autochtones et des intervenants.

Tableau 5 : Résumé des évaluations, 2024-2025

Type d’évaluation |

Nombre d’évaluations en cours reportées à 2024-2025 |

Nombre d’évaluations lancées en 2024-2025 |

Nombre d’évaluations pour lesquelles des décisions ont été rendues en 2024-2025, y compris les décisions prises en vertu de l’article 16 |

Nombre d’évaluations ayant pris fin en 2024-2025 |

Nombre d’évaluations se poursuivant en 2025-2026 |

|---|---|---|---|---|---|

| LCEE 2012 |

|||||

Évaluations environnementales réalisées par l’AEIC |

11 |

Sans objet |

1 |

1 |

9 |

Évaluations environnementales réalisées par une commission d’examen |

3 |

Sans objet |

0 |

2 |

1 |

Évaluations environnementales de substitution |

6 |

Sans objet |

1 |

0 |

5 |

| LEI |

|||||

Évaluations d’impact réalisées par l’AEIC |

23 |

6 |

7 |

1 |

21 |

Évaluations d’impact réalisées par une commission d’examen |

2 |

0 |

0 |

0 |

2 |

Évaluations d’impact de substitution |

3 |

0 |

0 |

0 |

3 |

Évaluations régionales |

4 |

0 |

2 |

0 |

2 |

Évaluations stratégiques |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

Définitions

|

|||||

- En 2024-2025, l’AEIC a dirigé l’exercice de coordination de la délivrance des permis afin d’améliorer la coordination réglementaire entre les ministères et les organismes fédéraux pour intégrer les processus réglementaires à l’évaluation des projets désignés. Grâce à la coordination de la délivrance des permis, le promoteur du projet de palladium de Marathon a obtenu tous les permis fédéraux requis en 15 mois. Dorénavant, des plans détaillés de délivrance de permis assortis de délais de délivrance faisant partie du processus d’évaluation seront préparés pour tous les projets faisant l’objet d’une évaluation d’impact.

- De plus, l’AEIC a apporté sa contribution au Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal et à son instrument national, la Stratégie pour la nature 2030 du Canada. Dans le contexte des obligations environnementales pertinentes, la prise en compte des effets d’un projet sur la biodiversité permet de s’assurer que les processus d’évaluation d’impact tiennent également compte de la mesure dans laquelle un projet contribue à la capacité du Canada à respecter ses obligations environnementales et ses engagements en matière de changements climatiques.

- L’AEIC a également collaboré avec le Bureau de la Conseillère scientifique en chef afin d’établir et d’administrer un organisme scientifique indépendant pour le projet du Terminal 2 à Roberts Bank. Cet organisme a pour mandat de fournir des conseils sur les seuils, les méthodes et les paramètres de surveillance proposés pour le projet de programme de suivi de la salinité, du biofilm et du Bécasseau d’Alaska. Cette activité est conforme à l’objectif de garantir l’accès à de solides connaissances scientifiques pour favoriser la durabilité.

- De plus, l’AEIC a consulté des organismes consultatifs composés d’experts externes au sujet de la mise en œuvre du régime d’évaluation fédéral. Ces comités consultatifs externes sont importants pour assurer la transparence et faire en sorte que les objectifs des évaluations d’impact fédérales soient atteints. Les organismes consultés comprennent le Comité consultatif technique des sciences et des connaissances, le Comité consultatif autochtone et le Conseil consultatif du ministre sur l’évaluation d’impact.

- En 2024-2025, le Comité consultatif technique a examiné plusieurs sujets cruciaux, et il a notamment formulé des commentaires pour éclairer l’examen du Règlement sur les activités concrètes, l’évaluation des effets cumulatifs dans le cadre des évaluations régionales et l’établissement de la portée des évaluations des effets sanitaires, sociaux et économiques.

- Le Comité consultatif autochtone a tenu quatre réunions en 2024-2025, à l’occasion desquelles les membres ont examiné plusieurs sujets cruciaux, y compris l’évaluation des répercussions sur les droits, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, les modifications apportées à la LEI et des initiatives de réglementation.

- Après sept réunions fructueuses, le Conseil consultatif du ministre sur l’évaluation d’impact a soumis à l’AEIC son troisième rapport au ministre. Le Conseil a formulé des conseils concernant la coopération entre le gouvernement fédéral, les provinces et les peuples autochtones; les évaluations régionales et stratégiques; le respect des droits des Autochtones au moyen du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause; l’importance des programmes de surveillance et de suivi à l’étape post-décisionnelle; les pratiques actuelles de mesure du rendement et d’évaluation des projets de l’AEIC.

Résultat ministériel : Les intervenants et les groupes autochtones participent de façon significative au processus d’évaluation

Résultats obtenus

- En 2024-2025, les programmes d’aide financière de l’AEIC ont permis de réduire les obstacles financiers et de faciliter la participation des peuples autochtones et du public à des séances de consultation et de mobilisation en personne et virtuelles, pour appuyer la préparation de rapports, recueillir des commentaires sur des documents liés aux évaluations et soutenir la participation de groupes autochtones à des activités suivant la prise de décision.

- Pour les évaluations d’impact de projets, dans le cadre du Programme d’aide financière aux participants, un total de 4,5 millions de dollars en contributions financières a été dépensé pour faciliter la participation de 32 bénéficiaires uniquesNote de bas de page 2 à 13 processus d’évaluation d’impact, et de plus, une subvention de 1,0 million de dollars a été versée à 98 bénéficiaires uniques pour leur participation à 27 activités connexes à l’évaluation de projets. Au titre du Programme d’aide financière aux participants, on a également conclu des ententes de contribution totalisant 2,8 millions de dollars à 40 bénéficiaires uniques, et ce, afin de soutenir la participation des bénéficiaires à huit processus d’évaluation.Note de bas de page 3

- Pour les évaluations régionales, un montant supplémentaire de 1,3 million de dollars a servi à appuyer la participation de 35 bénéficiaires uniques à 5 processus d’évaluation régionaux.Note de bas de page 4 Le Programme d’aide financière a versé 0,9 million de dollars en subventions à 20 bénéficiaires uniques afin de faciliter leur participation à quatre évaluations régionales.

- Dans le cadre du Programme de soutien des capacités autochtones, une aide financière de 9,9 millions de dollars a été versée à 59 bénéficiaires autochtones uniquesNote de bas de page 5 pour accroître leur capacité à participer et à collaborer de manière significative aux évaluations d’impact actuelles et futures. De plus, 35 nouvelles ententes totalisant 7,3 millions de dollars ont été conclues en 2024-2025. Parmi les activités financées par le Programme, mentionnons l’élaboration de structures de gouvernance, d’études et d’outils génériques liés aux évaluations d’impact, la formation et la sensibilisation générale des membres des communautés autochtones au processus d’évaluation d’impact. Le financement a également servi à organiser une conférence régionale ayant permis aux participants, y compris des bénéficiaires du programme, d’échanger des outils, des connaissances et des pratiques exemplaires liés à l’évaluation d’impact.

- Au titre du Programme de dialogue sur les politiques, un total de 1,7 million de dollars a été versé sous forme de contributions à 51 bénéficiaires uniques pour soutenir la participation de 23 bénéficiaires autochtones uniques et de 28 bénéficiaires du public uniques à l’élaboration de politiques et de directives. De plus, 45 nouvelles ententes totalisant environ 1,0 million de dollars ont été conclues. Le Programme de dialogue sur les politiques a dépensé 0,9 million de dollars dans le cadre de 109 accords de subvention conclus avec 42 bénéficiaires autochtones uniques afin de soutenir la participation des bénéficiaires à l’élaboration de politiques et de lignes directrices. Dans le cadre du Programme de dialogue sur les politiques, les bénéficiaires ont formulé des commentaires sur les politiques et les directives de l’AEIC, et participé à des travaux collaboratifs sur des enjeux relatifs aux politiques, et un soutien financier a été fourni au Comité consultatif technique, au Comité consultatif autochtone et au Conseil consultatif du ministre sur l’évaluation d’impact.

- Pour soutenir une consultation et une participation significatives des peuples autochtones et du public dans le cadre de processus d’évaluation, virtuellement ou en personne, l’AEIC a offert des occasions de participation accessibles et inclusives et elle a fourni de l’aide financière pour soutenir la participation et le renforcement des capacités. Voici des exemples :

- Les outils du Registre ont été utilisés pour soutenir les possibilités de consultation des populations autochtones.

- Les résultats du sondage de suivi de l’AEIC concernant la mobilisation du public et les séances de consultation indiquent que le public a été en mesure de participer de manière significative. En effet, 100 % des répondants ont convenu qu’ils disposaient de l’information nécessaire pour participer de manière significative et 89 % ont indiqué qu’ils avaient eu la possibilité d’apporter leur contribution.Note de bas de page 6

- En 2024-2025, plus de 300 communautés autochtones ont été consultées dans le cadre d’évaluations d’impact et d’évaluations régionales.

- En vertu de la LEI, les effets environnementaux potentiels des projets réalisés sur le territoire domanial et à l’étranger doivent faire l’objet d’une évaluation, à moins que ces projets ne soient exclus par un arrêté ministériel. En 2024-2025, l’AEIC a mené une consultation publique sur l’Arrêté désignant certaines catégories de projets à exclure pris par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique pour remplacer l’Arrêté désignant des catégories de projets. Cet arrêté a ensuite été modifié afin d’exempter les projets à faible risque de l’obligation de faire l’objet d’une étude des effets environnementaux, pour améliorer l’efficacité.

- Le webinaire Aperçu de la Loi sur l’évaluation d’impact de l’AEIC a attiré beaucoup de participants en 2024-2025. Près de 300 personnes ont suivi des séances de formation qui leur ont donné un aperçu global de la LEI et qui leur ont permis d’en apprendre plus sur le processus d’évaluation et sur la façon d’y participer efficacement. Parmi les participants qui ont répondu au sondage, 73 % se sont déclarés satisfaits des informations présentées dans les webinaires.

- De plus, dans le cadre de la série sur la participation des Autochtones, l’AEIC a aussi organisé des séances ciblées pour des groupes autochtones, des autorités fédérales et d’autres intervenants intéressés, et plus de 650 personnes ont participé à ces séances. Parmi les participants qui ont répondu au sondage, 95 % ont indiqué que les informations fournies pendant les séances les aideraient à participer de manière significative au processus d’évaluation d’impact.

- En 2024-2025, l’AEIC a participé à plus de 450 activités de mobilisation et réunions d’intervenants, et plus de 10 nouveaux intervenants se sont joints à son réseau de mobilisation. De plus, l’AEIC a accru sa visibilité en tenant des kiosques de relations publiques lors d’événements clés de l’industrie, et elle a aussi renforcé ses relations existantes avec des groupes d’intervenants. Les mesures visant à accroître la visibilité de l’AEIC ont également permis de sensibiliser davantage la population au nouveau mandat de l’AEIC, de renforcer les relations entre les secteurs de l’industrie et de corriger l’information erronée sur la LEI modifiée.

Résultat ministériel : De l’information scientifique et fondée sur des données probantes, ainsi que le savoir autochtone sur les principaux effets sanitaires, sociaux, économiques et environnementaux, sont disponibles pour éclairer les processus d’évaluation de projet, y compris les rapports d’évaluation d’impact, les décisions et les conditions

Résultats obtenus

- Dans son rôle de coordonnatrice des consultations de la Couronne, l’AEIC a mené des consultations fédérales avec les peuples autochtones conformément à l’obligation constitutionnelle de la Couronne de consulter et d’accommoder les Autochtones. Cette approche collaborative a permis de promouvoir la communication, l’établissement de relations et la collaboration avec les communautés autochtones, et a assuré que les droits et les intérêts des Autochtones sont pris en compte dans les processus d’évaluation. Les efforts continus déployés par l’AEIC à l’appui de l’engagement du gouvernement du Canada pour favoriser la réconciliation économique et pour faciliter la réalisation de projets ont contribué à l’établissement d’un processus d’évaluation fédéral plus transparent, efficace et inclusif qui continue de respecter les droits des Autochtones et de soutenir le développement durable partout au pays.

- En tant que responsable des évaluations d’impact fédérales, l’AEIC a collaboré avec les autorités fédérales pour veiller à ce que les données scientifiques soient intégrées dans les évaluations en fournissant des directives aux autorités responsables pour leur indiquer :

- comment s’acquitter de leurs obligations énoncées aux articles 81 à 91 de la LEI concernant la détermination des effets des projets réalisés sur le territoire domanial et à l’étranger qui ne sont pas des projets désignés;

- de quelle façon les documents qui sont produits tout au long du processus d’évaluation éclaireront le processus décisionnel.

- Un appel de propositions de recherche a été lancé à l’automne 2024, et des recherches sur les effets cumulatifs et l’atténuation des répercussions ont reçu du financement au titre du programme de recherche de l’AEIC. Ces initiatives de recherche s’ajoutent aux 45 produits de recherche financés par l’AEIC qui sont diffusés sur le site Web de l’AEIC.

- En 2024-2025, plus de 2 500 dossiers et 750 commentaires portant sur des évaluations de projets, des évaluations régionales, des évaluations stratégiques et des évaluations de projets réalisés sur le territoire domanial ou à l’étranger ont été publiés sur le Registre.

- Les améliorations apportées au Registre ont permis de renforcer la transparence du régime fédéral d’évaluation d’impact grâce aux mesures suivantes :

- le lancement d’un service qui permet aux utilisateurs de s’abonner et de recevoir un courriel d’avis lorsque du nouveau contenu est publié;

- l’ajout d’un tableau de bord sur la délivrance de permis aux pages pertinentes des projets, qui permet de suivre l’avancement des processus d’autorisation et de délivrance de permis fédéraux;

- la simplification de la méthode de validation pour la soumission de commentaires en ligne, qui améliore l’expérience utilisateur.

- L’AEIC a encore amélioré la transparence des processus réglementaires et des analyses en lançant une nouvelle carte interactive des évaluations accessible au public qui aide les utilisateurs à explorer, visualiser et analyser les données géographiques liées aux évaluations. Cet outil peut également appuyer le processus de mobilisation et accroître l’efficacité des consultations.

Résultat ministériel : Les processus d’évaluation d’impact respectent les droits et la culture des peuples autochtones et l’engagement du Canada à établir des partenariats avec eux

Résultats obtenus

- En 2024-2025, l’AEIC a continué de respecter les engagements pris par le gouvernement du Canada au titre de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

- L’AEIC a réussi à réduire la lassitude à l’égard des consultations au sein des communautés autochtones et à accroître l’efficacité des processus d’évaluation d’impact en réduisant le double emploi entre les processus fédéraux et provinciaux, ainsi qu’en utilisant les exercices de consultation de la Couronne à de multiples fins.

- L’AEIC a fourni des directives claires aux promoteurs sur les principaux enjeux relevant des domaines de compétence fédérale afin que les évaluations soient axées sur les aspects importants. L’AEIC a aussi expliqué quelles communautés autochtones doivent être mobilisées dans le cadre des processus propres aux projets de sorte à obtenir leur consentement préalable, libre et éclairé pour les décisions qui ont une incidence sur leurs droits et leurs intérêts, et à reconnaître leur autodétermination, leur autonomie gouvernementale et leurs droits.

- De plus, l’AEIC a continué d’appliquer la Politique collaborative de mise en œuvre des traités modernes du Canada, et elle a soutenu activement les négociations de dispositions relatives à l’évaluation d’impact pour des traités modernes et des ententes sur l’autonomie gouvernementale en Colombie-Britannique, au Québec, en Ontario, aux Territoires du Nord-Ouest et à Terre-Neuve-et-Labrador.

- En outre, l’AEIC a signé une entente de collaboration avec le gouvernement de la Nation crie pour l’évaluation d’impact du projet minier Shaakichiuwaanaan. Cette entente prévoit la création d’un comité mixte pour l’évaluation d’impact du projet, et elle s’inscrit dans la relation de collaboration continue sur les projets établie entre l’AEIC et le gouvernement de la Nation crie au titre de la Convention de la Baie James et du Nord québécois.

- En 2024-2025, l’AEIC a également publié un document de travail sur les ententes de coadministration avec les Autochtones conclues au titre de la LEI. Ce document a été élaboré conjointement par l’AEIC et un cercle d’experts composé de membres des Premières Nations, d’Inuit et de Métis, ainsi que d’experts recommandés par des personnes et des organisations autochtones.

- Ce document de discussion présente les options et les considérations relatives à l’élaboration d’un cadre réglementaire qui permettrait au ministre de l’Environnement et du Changement climatique de conclure des ententes de coadministration avec des corps dirigeants autochtones et d’autres entités admissibles aux fins de l’exercice des attributions liées aux évaluations d’impact fédérales sur des terres déterminées.

- Au cours de la période de mobilisation nationale de 90 jours qui a suivi la publication du document, l’AEIC a tenu 35 réunions bilatérales et multilatérales avec des groupes et des organisations autochtones, des intervenants de l’industrie et du secteur de l’environnement et des représentants des provinces et des territoires. L’AEIC a reçu 52 mémoires qu’elle a examinés et qui ont orienté les prochaines étapes du processus d’élaboration réglementaire.

- L’AEIC a démontré sa volonté de faire progresser les partenariats avec les peuples autochtones et d’établir des relations de collaboration avec les partenaires autochtones, ce qui est important pour s’assurer que les connaissances et les perspectives autochtones sont intégrées dans les évaluations afin que leurs droits et leurs cultures puissent être respectés. L’un des moyens pour y parvenir consiste à faire en sorte que la collaboration avec les Premières Nations, les Inuit, les Métis et les partenaires des traités modernes fasse partie intégrante des processus d’évaluation, par exemple :

- Le premier projet de gaz naturel liquéfié (GNL) à participation majoritaire autochtone au monde, soit le projet de GNL Cedar, se trouve maintenant à l’étape post-décisionnelle. Il s’agit de l’un des plus grands projets d’infrastructure appartenant majoritairement à une nation autochtone au Canada.

- L’approbation de ce projet démontre que le Canada est résolu à faire progresser la réconciliation économique avec les peuples autochtones.

- Il s’agira vraisemblablement de l’un des projets de GNL à plus faible intensité d’émissions au monde, voire du projet à plus faible intensité d’émissions, principalement en raison de l’utilisation d’hydroélectricité propre produite en Colombie-Britannique.

- La version définitive du mandat de l’évaluation régionale dans la région du Cercle de feu a été convenue avec 15 partenaires des Premières Nations.

- Un groupe de travail composé de délégués représentant chacune des Premières Nations partenaires et de représentants de l’AEIC effectue actuellement l’évaluation régionale.

- Il s’agit de la toute première évaluation régionale au titre de la LEI qui a été planifiée conjointement par des gouvernements des Premières Nations et le gouvernement du Canada.

- L’AEIC et des partenaires autochtones ont commencé à élaborer conjointement le mandat de l’évaluation régionale de la région du fleuve Saint-Laurent. Cette évaluation régionale contribuera à éclairer les évaluations d’impact fédérales et les décisions pour les projets qui seront réalisés dans la région. On prévoit que le mandat sera finalisé en 2025-2026, ce qui marquera le début de la phase de réalisation de l’évaluation régionale.

- Le premier projet de gaz naturel liquéfié (GNL) à participation majoritaire autochtone au monde, soit le projet de GNL Cedar, se trouve maintenant à l’étape post-décisionnelle. Il s’agit de l’un des plus grands projets d’infrastructure appartenant majoritairement à une nation autochtone au Canada.

- Le Cadre de réconciliation de l’AEIC a été publié sur le site Web de l’AEIC en juin 2024, et il a été traduit en dix langues autochtones.

- Ce cadre intègre la réconciliation dans la culture organisationnelle de l’AEIC et prévoit la prise de mesures externes, comme l’établissement et le renforcement de partenariats significatifs avec des organisations autochtones afin de faciliter l’échange de connaissances et d’information sur les questions et les priorités liées à l’évaluation d’impact. Cet exercice permettra de maximiser le leadership autochtone dans les évaluations d’impact et de respecter les systèmes de gouvernance et de connaissances autochtones.

Principaux risques

Tableau 6 : Principaux risques

Principaux risques |

Stratégies d’atténuation |

|---|---|

Fluctuation de l’activité économique et des prix des matières premières L’AEIC mène ses activités dans un environnement en constante évolution qui est influencé par des facteurs extérieurs, y compris les effets évolutifs des changements climatiques. En particulier, les facteurs économiques affectent le type, le volume et la distribution des projets qui nécessiteront des évaluations, y compris la distribution régionale. |

Depuis 2019, l’AEIC utilise les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 16 de la LEI pour rendre des décisions sur les évaluations d’impact tôt dans le processus. Ainsi, environ 40 % des projets inscrits dans le système depuis 2019 ont fait l’objet d’une décision tôt dans le processus, souvent en moins de six mois. L’AEIC continuera à rechercher des gains d’efficacité à chaque étape du processus et à entretenir des relations proactives avec les promoteurs et les provinces, notamment pour faire progresser l’objectif « un projet, une évaluation ». Cela rendra le processus d’évaluation plus efficace et permettra d’accélérer le passage des projets à la phase de construction. |

Consultations de la Couronne et participations autochtones inadéquates ou inefficaces Pour être efficaces, la consultation, la mobilisation, et les partenariats avec les peuples autochtones requièrent la participation significative des peuples ou organisations autochtones potentiellement concernés, ainsi que d’autres autorités, car les mesures proposées pour éviter ou réduire au minimum les répercussions potentielles sur les peuples autochtones peuvent relever de leurs domaines de compétence. Cela comprend la création de conditions propices à une participation et à une consultation significative. |

L’AEIC agit à titre de coordonnatrice des consultations de la Couronne pour les projets désignés assujettis à une évaluation d’impact fédérale afin d’assurer une application meilleure et plus cohérente des exigences en matière de consultation. L’AEIC s’appuie continuellement sur son expérience pour s’adapter aux attentes et aux exigences accrues liées aux consultations, notamment l’évolution du contexte public et juridique, ainsi que le paysage complexe des droits et des intérêts autochtones au Canada. Afin de faire progresser l’objectif « un projet, une évaluation », l’AEIC collaborera avec les provinces pour éliminer le double emploi entre les processus fédéraux et provinciaux et tirer parti des consultations existantes à des fins multiples. |

Manque de capacité technique des peuples autochtones pour participer aux évaluations et aux consultations de la Couronne Pour que les peuples autochtones puissent participer de manière significative aux processus d’évaluation et aux activités de consultation de la Couronne, ils doivent en avoir la capacité. Il faut notamment qu’ils disposent de l’aide financière nécessaire pour renforcer leurs capacités et participer, et qu’ils aient accès à des connaissances, à de l’information, à des compétences et à des occasions. |

Le Programme d’aide financière aux participants couvre une partie des coûts engagés par les peuples autochtones pour participer aux évaluations et contribuera à réduire les obstacles financiers à la participation des Autochtones aux processus d’évaluation. Le Programme de soutien des capacités autochtones de l’AEIC fournit de l’aide financière aux groupes et aux organisations autochtones, en dehors du contexte des évaluations de projets spécifiques, pour appuyer le renforcement des capacités dans les communautés autochtones afin qu’elles puissent mieux participer aux évaluations actuelles et futures. En plus d’accorder de l’aide financière, l’AEIC veille à ce que les groupes autochtones aient la capacité de participer aux processus d’évaluation et aux consultations de la Couronne, par exemple :

L’AEIC travaillera également avec les provinces pour éliminer le double emploi entre les processus de consultation des Autochtones au niveau fédéral et provincial et pour tirer parti des consultations existantes à des fins multiples. |

Double emploi en raison du partage des responsabilités La LEI s’inscrit dans un cadre réglementaire plus large au Canada qui prévoit le partage des responsabilités avec les provinces et les territoires en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867. Par conséquent, certains projets pourraient nécessiter plusieurs évaluations, ce qui pourrait entraîner un double emploi et allonger les délais nécessaires à la réalisation des évaluations et à la construction des projets. |

La LEI modifiée est entrée en vigueur en juin 2024 en réponse à la décision rendue par la Cour suprême du Canada en octobre 2023 sur la constitutionnalité de la LEI. Les modifications apportées permettront notamment d’axer la prise de décision sur des domaines qui relèvent clairement de la compétence fédérale et d’améliorer la collaboration avec les partenaires provinciaux à l’appui de l’objectif « un projet, une évaluation ». |

Non-conformité aux conditions Les déclarations de décision sont assorties de conditions, comme des mesures d’atténuation juridiquement contraignantes, des programmes de suivi et des exigences administratives auxquelles les promoteurs doivent se conformer. À cela s’ajoutent de possibles lacunes dans la capacité des promoteurs à déterminer la nécessité d’une approche de gestion adaptative ou de mesures de rechange si les mesures d’atténuation ne fonctionnent pas comme prévu ou sont impossibles à mettre en œuvre. |

Comme il est indiqué dans la Politique de promotion de la conformité et d’application pour les projets désignés, le programme de conformité et d’application de la loi de l’AEIC promeut et vérifie la conformité et détermine les réponses appropriées aux situations de non-conformité. L’AEIC évalue continuellement de nouvelles approches en matière de vérification de la conformité, y compris l’utilisation de drones, de technologies de télédétection (p. ex. l’imagerie satellite) et de l’intelligence artificielle. La faisabilité du déploiement de l’intelligence artificielle pour mener des activités de promotion de la conformité et d’application de la loi au cours des prochaines années est actuellement à l’étude. Veiller à ce que les rôles et les responsabilités de l’AEIC et des autres autorités fédérales soient clairement définis, y compris les exigences prévisibles en matière de mobilisation des autorités fédérales après la prise de décision, contribuera également à atténuer ce risque. |

Ne pas atteindre les objectifs ou les résultats attendus en raison de la nature horizontale de l’initiative De nombreux aspects et étapes du processus d’évaluation d’impact nécessitent une collaboration et une coordination entre les ministères et les organismes fédéraux, ainsi qu’avec d’autres instances et des parties externes. Par exemple, pour l’évaluation d’un projet, les ministères ou les organismes doivent fournir des conseils d’experts à l’AEIC afin d’éclairer la production du rapport. |

L’AEIC préside les comités des sous-ministres adjoints et des sous-ministres sur l’évaluation d’impact, qui assurent la surveillance et la gestion de la mise en œuvre de la LEI, y compris la surveillance de la mise en œuvre et des résultats. L’AEIC continuera de collaborer avec les ministères et organismes concernés pour améliorer le processus de mise en œuvre, au besoin, d’après la surveillance continue, les rapports et les évaluations périodiques. De plus, l’AEIC a conclu avec de nombreuses autorités fédérales des protocoles d’entente qui clarifient les attentes et les processus. La mise en œuvre de tous les protocoles d’entente se poursuivra, et ils seront réexaminés et révisés, le cas échéant. Pour certains projets, l’AEIC élabore également des plans de travail pour chaque étape du processus d’évaluation d’impact, ce qui accroît la compréhension collective des livrables et des échéanciers prévus. |

Ne pas répondre aux attentes des peuples autochtones et des intervenants Outre les droits et les intérêts des Autochtones, les processus d’évaluation d’impact concernent les intérêts provinciaux, territoriaux, économiques, environnementaux, publics et liés à l’exploitation des ressources. Dans certains cas, les peuples autochtones s’attendent à être inclus dans la prise de décision relative à l’évaluation d’impact et à être associés au processus d’évaluation d’impact. Ils s’attendent également à ce que le gouvernement honore ses engagements en matière de réconciliation et de mise en œuvre de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Les provinces et les territoires attendent des processus d’évaluation d’impact qu’ils respectent leurs compétences. Ils s’attendent à une approche de type « un projet, une évaluation » qui évite le double emploi. L’industrie veut un processus rapide et prévisible. Les groupes environnementaux veulent un processus qui favorise la durabilité, et le public veut un processus transparent et digne de confiance. |

L’approche adoptée pour la mise en œuvre du processus d’évaluation d’impact a été élaborée en collaboration avec les peuples autochtones et les intervenants, ce qui atténue ce risque. L’AEIC continuera de travailler avec les peuples autochtones et les intervenants tout au long de la mise en œuvre du processus d’évaluation d’impact afin de s’assurer que l’approche adoptée répond à leurs besoins. La LEI a constitué des organismes consultatifs (c.-à-d. le Comité consultatif autochtone, le Comité consultatif technique et le Conseil consultatif du ministre) pour permettre de recueillir les commentaires des peuples autochtones et des intervenants durant la mise en œuvre du processus d’évaluation d’impact. L’AEIC continuera de tenir compte des conseils de ces organismes afin d’améliorer et d’adapter les processus. L’approche est exhaustive, horizontale et multidimensionnelle, et elle comprend des éléments qui répondent à des critiques précises du précédent processus d’évaluation environnementale, notamment :

|

Exposition, perte ou dommage résultant de menaces liées à la cybersécurité La mise en œuvre de la LEI nécessite de multiples systèmes en ligne, y compris le Registre, les réseaux, les serveurs et d’autres applications de l’AEIC. Compte tenu de l’importance de ce travail, le risque que posent les menaces liées à la cybersécurité exige de la vigilance pour protéger les systèmes et assurer la mise en œuvre efficiente et efficace des processus d’évaluation et la disponibilité des renseignements relatifs aux évaluations et aux effets cumulatifs. |

L’AEIC a mis en place des programmes et des procédures pour rester vigilante et répondre aux menaces liées à la cybersécurité le plus rapidement possible. De plus, l’AEIC a accru la capacité de cybersécurité de ses équipes de gestion de l’information et de technologie de l’information afin qu’elles soient capables de surveiller et d’atténuer ces menaces de manière efficace et d’y répondre, si et quand cela est nécessaire. |

Ressources nécessaires pour obtenir les résultats prévus

Tableau 7 : Aperçu des ressources requises pour l’évaluation d’impact

Ressources |

Prévues |

Réelles |

|---|---|---|

Dépenses |

85 315 499 $ |

78 728 327 $ |

Équivalents temps plein |

466 |

427 |

La section Finances de l’infographie de l’AEIC dans l’InfoBase du GC et la section Personnel de l’infographie de l’AEIC dans l’InfoBase du GC présentent des renseignements exhaustifs sur les ressources financières et humaines en ce qui concerne son répertoire des programmes.

Priorités gouvernementales connexes

La présente section fait état des priorités gouvernementales qui correspondent à cette responsabilité essentielle.

Analyse comparative entre les sexes Plus

En 2024-2025, l’AEIC a continué d’appuyer la priorité du gouvernement du Canada visant à intégrer l’analyse comparative entre les sexes Plus (ACS Plus) dans ses pratiques et ses politiques et elle a aussi mis en œuvre sa propre politique sur l’ACS Plus. La mise en œuvre efficace de la LEI consiste notamment à s’assurer que l’ACS Plus est intégrée aux évaluations fédérales. Dans cette optique, l’AEIC a mis à l’essai une nouvelle approche de mobilisation axée sur l’ACS Plus pour s’assurer que ses processus de mobilisation sont inclusifs et qu’ils favorisent la participation de communautés souvent sous-représentées dans les consultations. L’AEIC a aussi collaboré avec la Commission des étudiants du Canada afin de cerner des méthodes et des approches pour favoriser la participation des jeunes aux processus d’évaluation d’impact et elle a élaboré un guide de mobilisation des jeunes.

Pour s’assurer que les décisions prises par le gouverneur en conseil tiennent compte des répercussions potentielles sur divers groupes de Canadiens et de Canadiennes, tous les documents du Cabinet ont fait l’objet d’une ACS Plus sous la direction du ministre de l’Environnement et du Changement climatique. Le guide d’analyse comparative entre les sexes Plus dans le cadre de l’évaluation d’impact et l’outil Évaluation de la qualité d’une ACS Plus dans l’étude d’impact de l’AEIC aident le personnel de l’organisation et les promoteurs de projet à intégrer l’ACS Plus dans les documents des projets. L’AEIC a continué de collaborer avec Femmes et Égalité des genres Canada, l’autorité fédérale experte de l’ACS Plus, afin d’intégrer ses conseils aux évaluations fédérales, notamment la prise en compte des impacts sur divers groupes.

Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies et objectifs de développement durable

Dans le cadre de la réalisation de son mandat et de ses activités quotidiennes liées à sa responsabilité essentielle, soit l’évaluation d’impact, l’AEIC a soutenu les efforts du Canada visant à respecter les objectifs de développement durable (ODD) et le Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies. En particulier, l’AEIC a contribué à l’atteinte des objectifs suivants :

- ODD 10 — Inégalités réduites : faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones et prendre des mesures pour réduire les inégalités;

- ODD 12 — Consommation et production responsables : réduire les déchets et passer à des véhicules zéro émission;

- ODD 13 — Lutte contre les changements climatiques : prendre des mesures relatives aux changements climatiques et leurs impacts;

- ODD 16 — Paix, justice et institutions efficaces : promouvoir un système judiciaire équitable et accessible, appliquer les lois environnementales et gérer les impacts.

Pour contribuer au respect des engagements liés à la réduction des inégalités (ODD 10), l’AEIC a travaillé avec les communautés autochtones pour faire en sorte que les droits et les connaissances des Autochtones sont pris en compte, en plus de s’assurer que les conditions qui obligent les promoteurs à collaborer avec les communautés autochtones sont respectées. L’AEIC a aussi offert des occasions de participation significative aux communautés potentiellement touchées par des projets, en particulier celles qui sont souvent sous-représentées dans les consultations en raison de facteurs identitaires (p. ex. âge, race, origine ethnique, religion), notamment en élaborant des activités de mobilisation ciblées pour les étudiants (secondaire et postsecondaire) et les aînés vivant dans des maisons de retraite, et en déployant des efforts délibérés pour établir des relations avec les nouveaux arrivants et une communauté mennonite dans le cadre d’évaluations d’impact propres à des projets.

Pour respecter l’engagement à l’égard de la paix, de la justice et des institutions efficaces (ODD 16), l’AEIC a contribué à accroître la transparence par la mobilisation coordonnée des groupes autochtones, des intervenants et du public dans le cadre de trois initiatives de réglementation : l’examen quinquennal du Règlement sur les activités concrètes, l’élaboration d’un cadre réglementaire pour les ententes de coadministration des évaluations d’impact avec les Autochtones et la mise à jour de l’Arrêté désignant certaines catégories de projets à exclure.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur l’apport de l’AEIC au Plan de mise en œuvre fédéral du Canada pour le Programme 2030 et à la Stratégie fédérale de développement durable dans la Stratégie ministérielle de développement durable.

Innovation

En 2024-2025, l’AEIC a adopté une approche simplifiée pour réduire les délais relatifs aux modifications en acceptant les modifications mineures ou administratives des déclarations de décision émises au titre de la LCEE (2012) et de la LEI, qui peuvent ainsi être approuvées par le président de l’AEIC en quelques semaines.

En outre, l’AEIC a mis à l’essai des activités de mobilisation du public à l’étape de la préplanification visant des communautés sous-représentées pour veiller à ce que leurs voix soient entendues au cours des processus d’évaluation. Ce projet pilote a permis de renforcer la confiance du public et de sensibiliser ce dernier. L’AEIC a aussi pu cerner les enjeux plus tôt dans le processus, ce qui solidifie les relations entre les représentants municipaux et les communautés sous-représentées, améliore la préparation en vue des évaluations et permet d’élaborer des pratiques exemplaires et des outils pour les futures activités de mobilisation et d’évaluation.

Répertoire des programmes

L’AEIC est appuyée par les programmes suivants :

- Administration, réalisation et surveillance de l’évaluation

- Relations avec les Autochtones et mobilisation des Autochtones

Des renseignements supplémentaires sur le répertoire des programmes pour l’évaluation d’impact se trouvent sur la page Résultats dans l’InfoBase du GC.

Services internes

Dans la présente section

- Description

- Progrès à l’égard des résultats

- Ressources nécessaires pour obtenir les résultats prévus

- Marchés attribués à des entreprises autochtones

Description

Les services internes désignent les activités et les ressources qui appuient un ministère dans son travail visant à remplir ses obligations générales et à exécuter ses programmes. Les dix catégories de services internes sont les suivantes :

- services de gestion et de surveillance;

- services de communication;

- services juridiques;

- services de gestion des ressources humaines;

- services de gestion des finances;

- services de gestion de l’information;

- services des technologies de l’information;

- services de gestion des biens immobiliers;

- services de gestion du matériel;

- services de gestion des acquisitions.

Progrès à l’égard des résultats

Cette section présente les mesures prises par l’AEIC pour atteindre les résultats et les cibles en ce qui a trait aux services internes.

Les services internes offrent un soutien organisationnel pour renforcer la capacité de l’AEIC de mettre en œuvre la LEI, de s’acquitter de sa responsabilité essentielle et de contribuer à l’atteinte des objectifs du gouvernement du Canada relatifs à la santé, à la sécurité et au bien-être du personnel, à la saine gestion de l’information et des ressources et à la diversité. En 2024-2025, les services internes représentaient environ 25 % des ETP et 25 % des dépenses réelles de l’AEIC, ce qui démontre l’efficacité des opérations avec un minimum de ressources allouées aux services internes par rapport à la prestation directe des programmes.

- L’AEIC a élaboré une stratégie prospective et collaboré avec des partenaires nationaux pour renforcer ses pratiques et ses capacités en matière de sécurité, ce qui lui a permis d’améliorer son approche à l’égard des technologies de l’information, de la cybersécurité et de la culture de la sécurité tout au long de l’année, notamment :

- Amélioration significative du cadre de cybersécurité d’AEIC, qui a permis de plus que doubler le score de maturité d’AEIC, reflétant le renforcement des capacités de gouvernance, de surveillance et de réponse aux risques ;

- Élaboration et mise en œuvre d’une toute nouvelle série de politiques de sécurité alignées sur les menaces actuelles et les exigences du Conseil du Trésor ;

- Déploiement de mesures de protection techniques essentielles, notamment la mise en œuvre d’un réseau privé virtuel (RPV) toujours actif et d’une configuration mobile sécurisée ;

- Mise en place d’un programme solide de sensibilisation à la sécurité comprenant des simulations de phishing à l’échelle de l’AEIC et une participation active au Mois de la sensibilisation à la cybersécurité en octobre 2024 ; et

- Lancement d’un programme systématique d’évaluation des vulnérabilités.

- De plus, divers projets pilotes et initiatives ont été mis en œuvre pour améliorer les pratiques et les procédures de gestion de l’information et des technologies de l’information à l’échelle de l’AEIC et informer le personnel à ce sujet, y compris :

- un programme d’intelligence artificielle axé sur l’humain a été lancé et une communauté de pratique sur l’intelligence artificielle a été créée pour renforcer les compétences des employés dans ce domaine;

- des occasions d’apprentissage sur la cybersécurité et la sécurité matérielle ont été offertes aux employés afin qu’ils soient mieux outillés pour protéger l’organisation.

- L’AEIC a mené des activités de sensibilisation sur la santé, la sûreté, le bien-être et la sécurité auprès des employés qui travaillent au bureau ou à distance. Ces activités visaient notamment à réitérer l’importance de la protection des données et de l’équipement, à fournir aux employés les outils et l’équipement nécessaires pour réussir, et à réaliser des évaluations ergonomiques sur place ou dans un lieu de travail à distance sur demande.

- L’AEIC a continué d’investir dans la technologie de vidéoconférence et de nouvelles applications pour faciliter la collaboration et la communication et accroître la productivité dans l’environnement de travail hybride, ce qui a contribué à renforcer la capacité des employés des régions et de l’Administration centrale.

- L’AEIC a aidé de manière proactive les employés à se familiariser et à se sentir à l’aise avec le nouvel environnement de travail du bureau régional de Vancouver, qui est fondé sur le modèle hybride du milieu de travail GC et vise à réduire l’empreinte physique des bureaux.