Agir ensemble – Rapport annuel de 2025 du Canada sur le Programme 2030 et les objectifs de développement durable

Sur cette page

- Avant-propos

- Sommaire et introduction

- Méthodologie

- Perspective statistique : Aperçu au niveau macro des progrès réalisés des objectifs de développement durable

- Objectif de développement durable 3 : Bonne santé et bien-être

- Objectif de développement durable 5 : Égalité entre les sexes

- Objectif de développement durable 8 : Travail décent et croissance économique

- Objectif de développement durable 14 : Vie aquatique

- Objectif de développement durable 17 : Partenariats pour la réalisation des objectifs

- Prochaines étapes

Formats substituts

Agir ensemble - Rapport annuel de 2025 du Canada sur le Programme 2030 et les objectifs de développement durable [PDF - 2 943 KB]

Les formats en gros caractères, braille, MP3 (audio), texte électronique, et DAISY sont disponibles sur demande en commandant en ligne ou en composant le 1 800 O-Canada (1-800-622-6232). Si vous utilisez un téléscripteur (ATS), composez le 1-800-926-9105.

Liste de figures

- Figure 1 : Progrès du Canada à l'égard du Cadre d'indicateurs canadien pour les objectifs de développement durable, progrès réalisés depuis 2015, à jour le 28 février 2025

- Figure 2 : Indicateur national 3.8.1 : Pourcentage des Canadiens qui perçoivent leur santé mentale comme très bonne ou excellente, selon le groupe d'âge, Canada

- Figure 3 : Indicateur national 3.13.1 : Taux de décès apparemment liés à la toxicité des opioïdes par 100 000 habitants, Canada et provinces et territoires sélectionnés

- Figure 4 : Indicateur national 5.4.1 : Temps moyen consacré par jour à des soins et travaux domestiques non rémunérés, selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, 2022

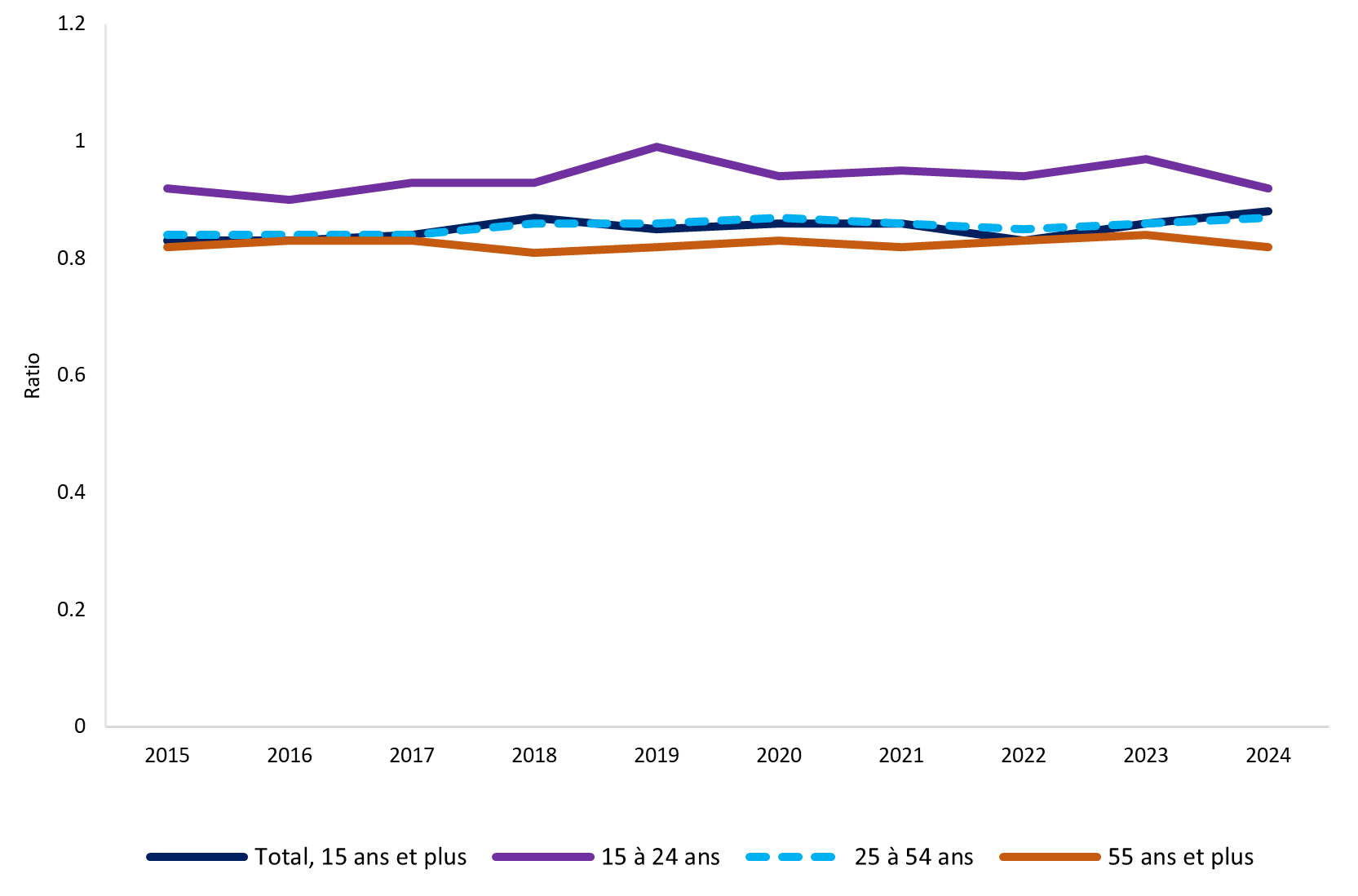

- Figure 5 : Indicateur national 5.5.1 : Ratio du salaire horaire médian entre homme et femme, par groupe d'âge, Canada

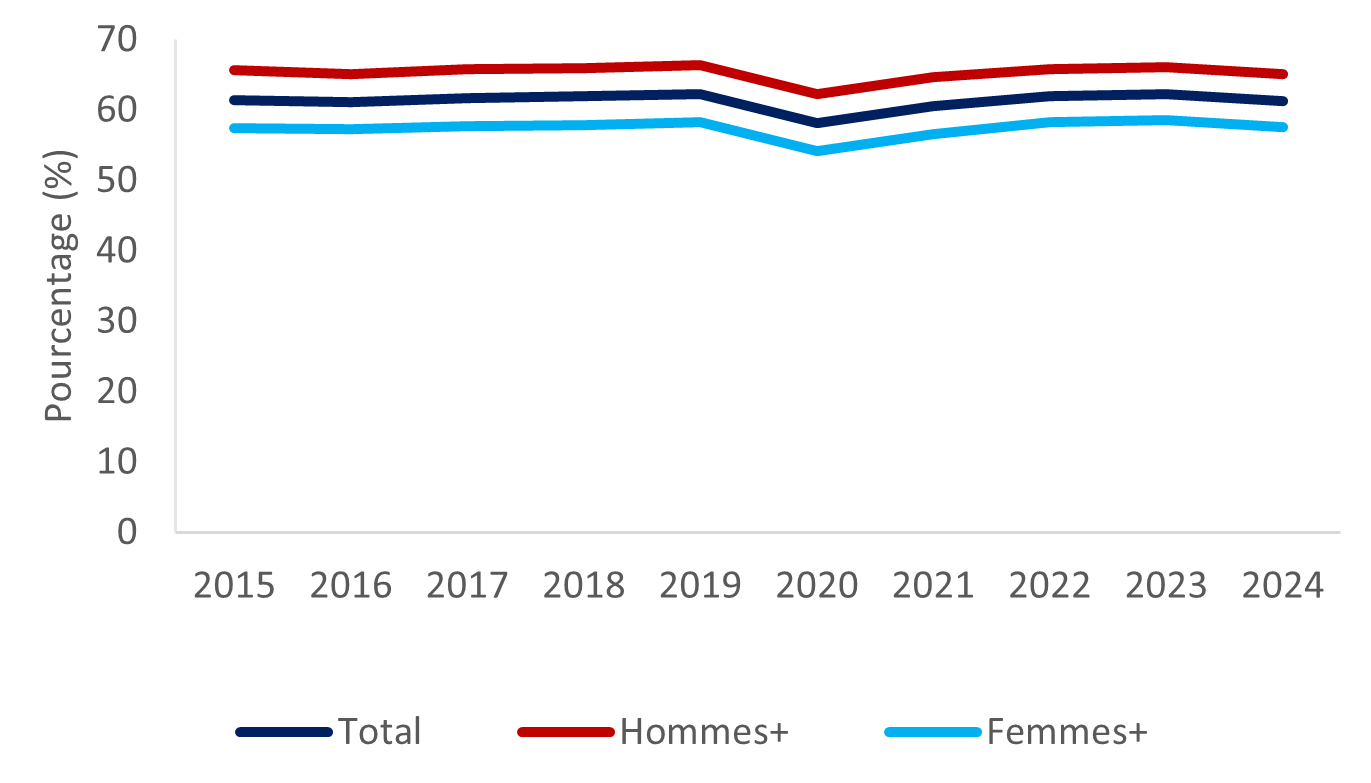

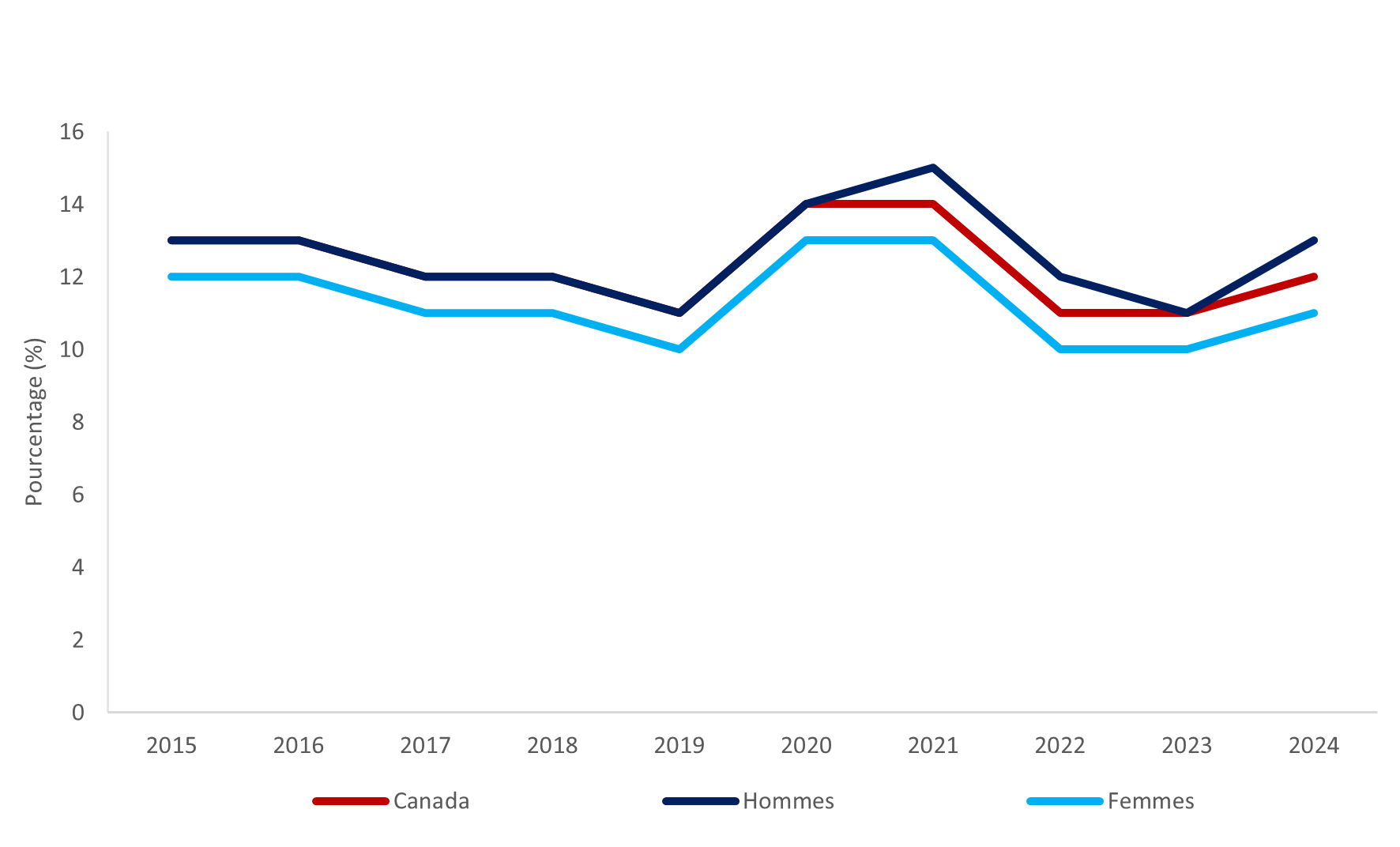

- Figure 6 : Indicateur national 8.2.1 : Taux d'emploi, personnes âgées de 15 ans et plus, selon le sexe, Canada

- Figure 7 : Indicateur national 8.3.1 : Proportion de jeunes qui ne sont ni en emploi, ni aux études, ni en formation, selon le sexe, Canada

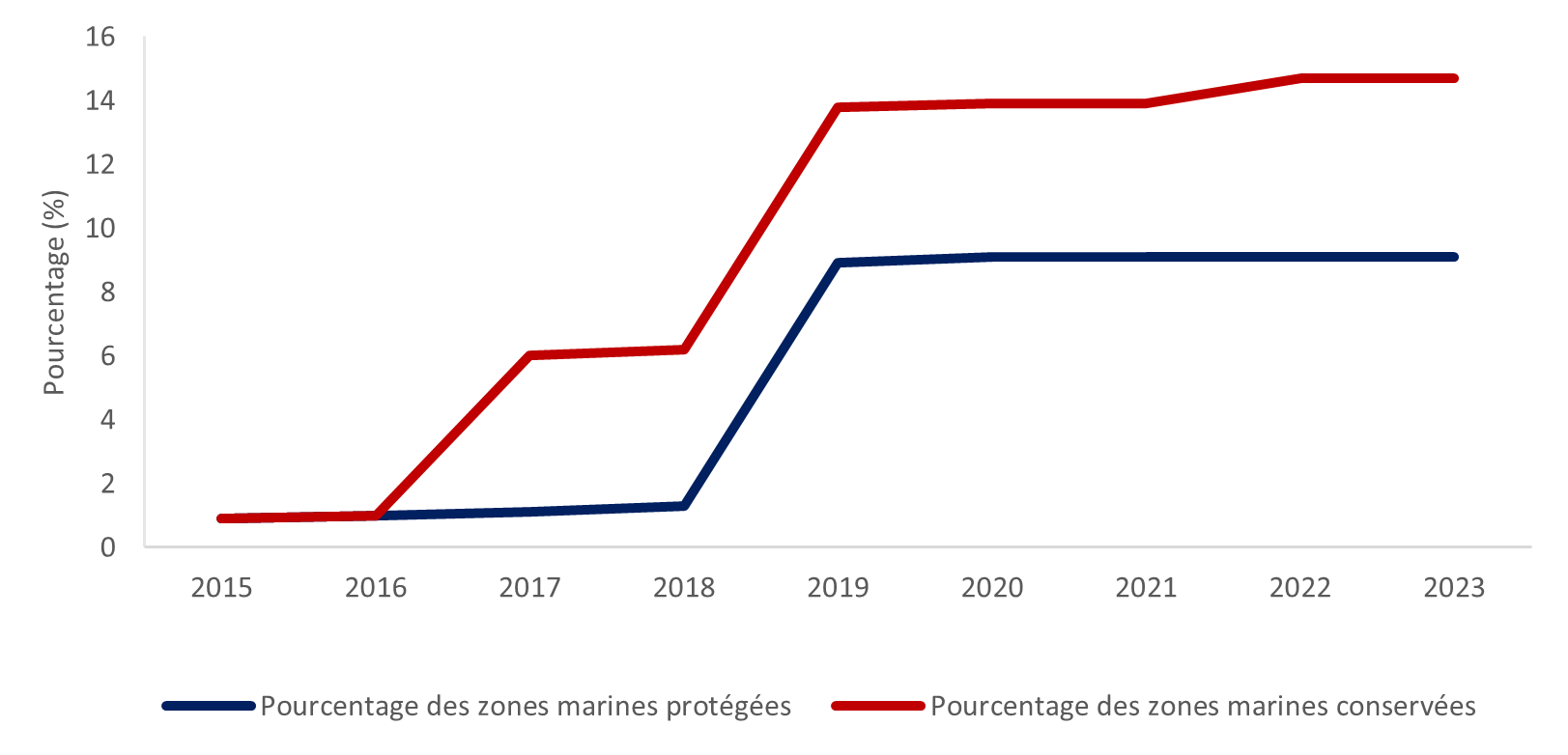

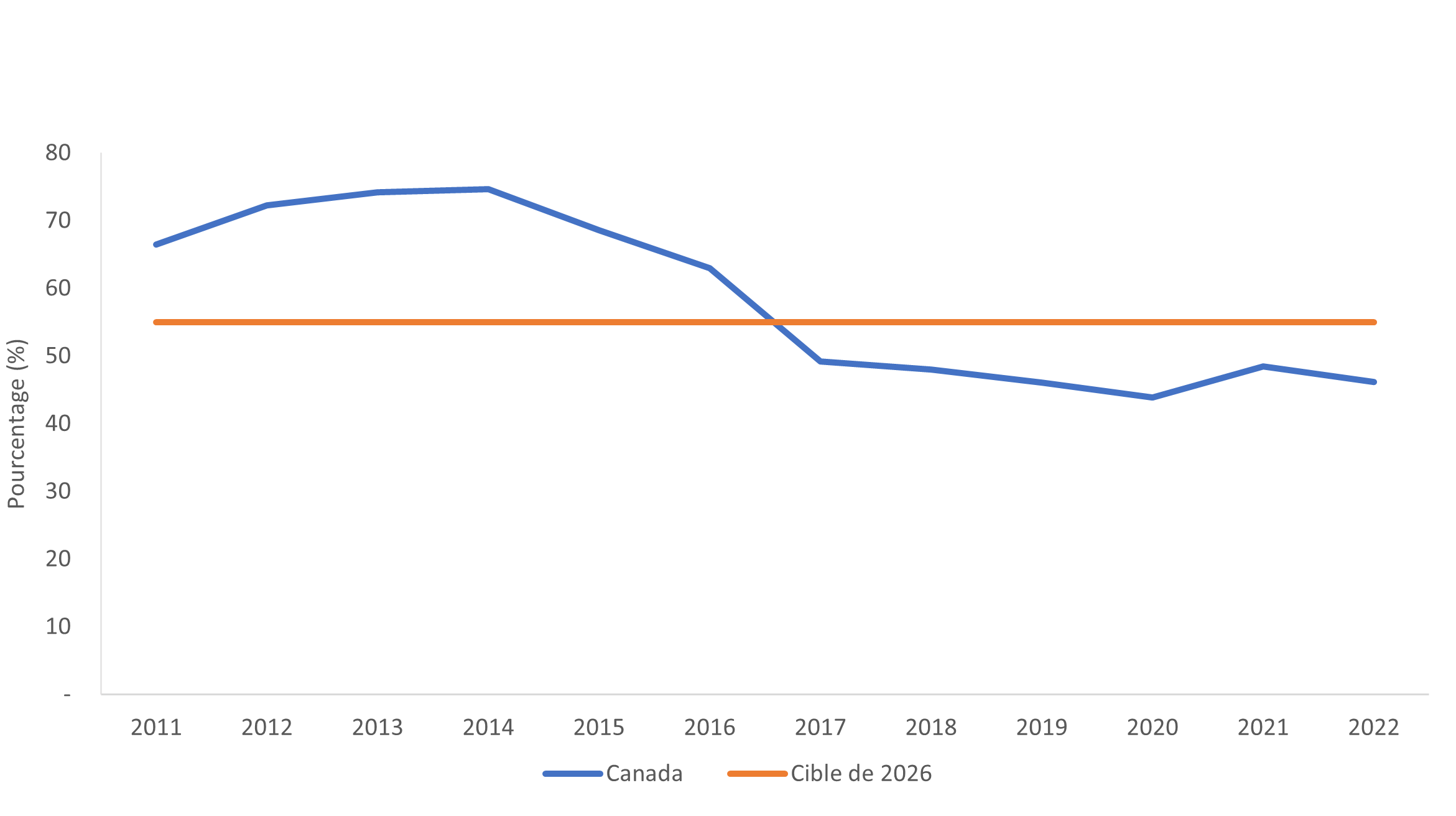

- Figure 8 : Indicateur national 14.1.1 : Proportion d'aires marines et côtières conservées, Canada

- Figure 9 : Indicateur national 14.2.1 : Proportion des principaux stocks de poissons qui se trouvent dans la zone de prudence et la zone saine

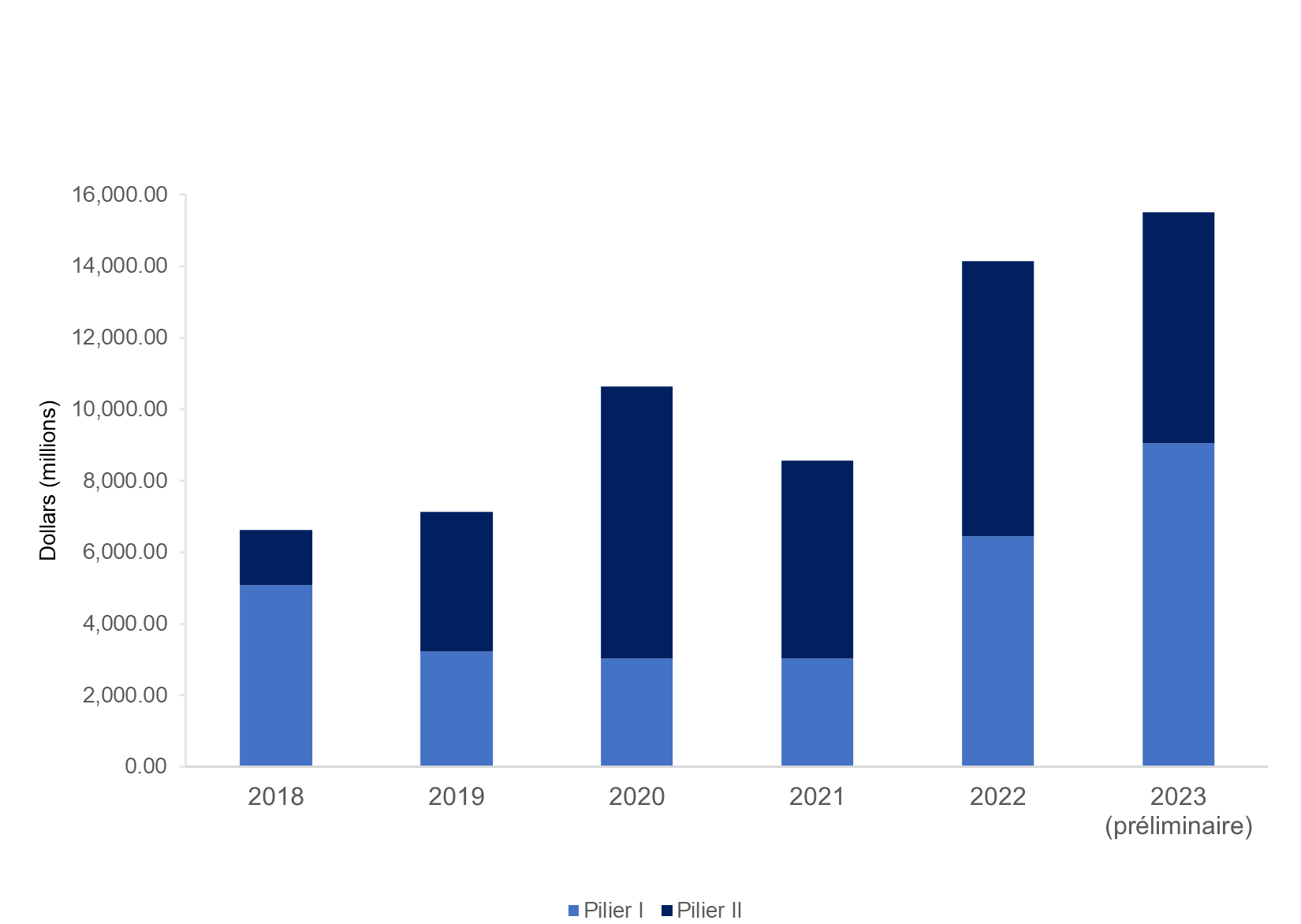

- Figure 10 : Indicateur national 17.2.1 : Soutien public total au développement durable, par type de décaissement, Canada

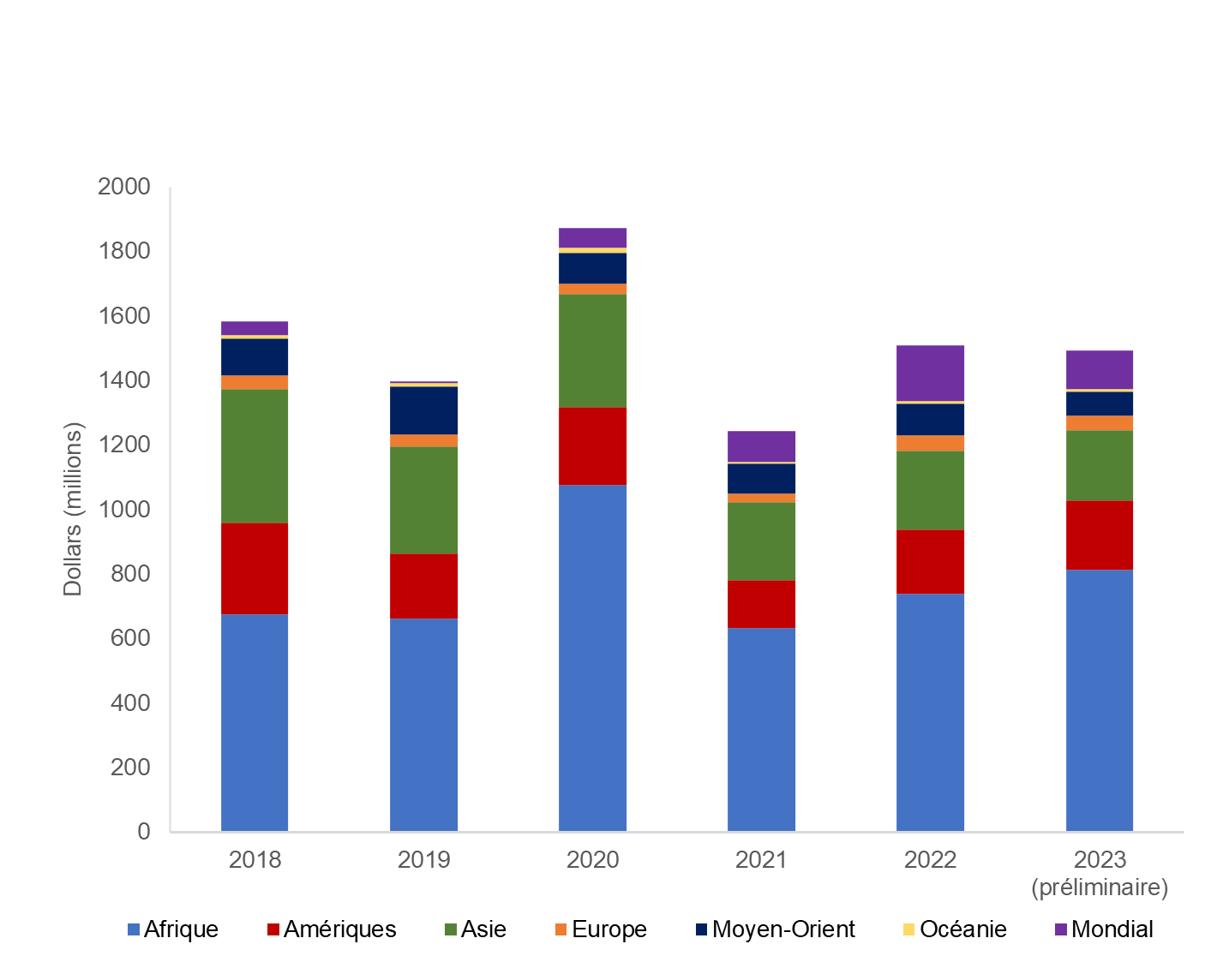

- Figure 11 : Indicateur mondial 17.9.1 : Valeur en dollars de l'aide financière et technique versée aux pays en développement, Canada

Avant-propos

Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 est bien plus qu'un cadre mondial : c'est un appel à l'action visant à bâtir un Canada plus fort et plus résilient et un monde meilleur pour tous.

Le Canada accomplit des progrès significatifs à l'égard de nombreux objectifs de développement durable (ODD) grâce à des mesures nationales et internationales. Qu'il s'agisse de promouvoir l'égalité entre les sexes, de protéger nos océans ou d'offrir de meilleures possibilités à tous, nous prenons des mesures pour aborder les inégalités systémiques et veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte.

Parallèlement, les incertitudes mondiales, y compris les tensions géopolitiques et les perturbations commerciales, posent des défis supplémentaires du point de vue de la stabilité économique et du développement durable. Malgré les obstacles que nous devrons surmonter à l'avenir, les ODD représentent notre espoir commun d'un avenir plus pacifique, plus prospère et plus durable, tant pour notre population que pour la planète. Dans cet esprit, c'est avec plaisir que nous vous présentons le Rapport annuel 2025 sur le Programme 2030 et les objectifs de développement durable.

Le rapport de cette année fait état des efforts déployés collectivement par les Canadiens dans l'ensemble des secteurs, qui stimulent l'innovation, contribuent à bâtir des collectivités résilientes et font la promotion des ODD au pays et à l'étranger. Les histoires recueillies dans le cadre d'un vaste processus de mobilisation des Autochtones, des jeunes, de la société civile, des municipalités, des universités et des particuliers mettent en lumière les réalisations, les leçons apprises et le travail qu'il reste à accomplir.

Nous travaillons avec les partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones pour appuyer les enfants et les familles grâce à des services de garde à 10 $ par jour, à la création de nouvelles places en garderie et au Programme national d'alimentation scolaire. Des programmes comme le programme Stratégie emploi et compétences jeunesse du Canada aident les jeunes à acquérir de l'expérience professionnelle utile, tandis que le Programme de formation pour les compétences et l'emploi destiné aux Autochtones aide les membres des Premières Nations, les Inuit, les Métis et les Autochtones vivant en milieu urbain à atteindre leurs objectifs de carrière à long terme.

L'an dernier, le Programme de financement des ODD a financé 30 projets axés sur l'action en faveur du climat, le renforcement communautaire, la mobilisation des jeunes et la réconciliation avec les Autochtones. Le Canada a aussi participé à la conférence nationale Together | Ensemble, qui a réuni des centaines de délégués pour faire un suivi des progrès accomplis vers l'atteinte des ODD.

En 2025, le Canada fait preuve de leadership sur la scène internationale puisqu'il préside le G7 ainsi que le Conseil économique et social des Nations Unies. Le Canada est déterminé à faire progresser les ODD dans l'exercice de ces rôles en mettant l'accent sur une collaboration internationale inclusive et axée sur les droits.

En 2023 à 2024, l'aide internationale canadienne a permis d'appuyer plus de 40 millions de personnes et a donné lieu à des efforts visant à s'attaquer à la violence fondée sur le sexe, à la prévenir et à l'éliminer, y compris lutter contre les pratiques préjudiciables, comme les mariages d'enfants ainsi que la mutilation des organes génitaux féminins. Depuis plus de 2 décennies, le Canada est l'un des principaux défenseurs de la santé à l'échelle mondiale et investit 1,4 milliard de dollars par année dans le cadre de son engagement de 10 ans en matière de santé et de droits dans le monde; la moitié de ce financement appuie la santé et les droits sexuels et reproductifs complets.

Grâce à des programmes phares comme le Programme Voix et leadership des femmes, le Fonds Égalité et l'Alliance pour les mouvements féministes, le Canada a également appuyé plus de 3 000 organismes de défense des droits des femmes dans plus de 30 pays, contribuant ainsi à la refonte de plus de 200 lois et politiques discriminatoires, ce qui a renforcé le rôle joué par notre pays à titre de champion de l'égalité des sexes et des droits de la personne à l'échelle internationale.

L'avancement des ODD est un parcours collectif. Dans le contexte actuel, où d'importants défis se posent à l'échelle mondiale, les Canadiens continuent de s'unir pour améliorer la vie des gens et bâtir un avenir plus équitable, inclusif et durable.

La force réside dans l'unité. Et c'est grâce à des partenariats forts et à un but commun que nous parviendrons à relever les défis actuels.

Nous remercions toutes les personnes dévouées partout au pays qui travaillent sans relâche pour faire progresser les ODD. Continuons de travailler ensemble pour façonner un avenir plus sûr, plus inclusif et plus prometteur pour toutes les générations.

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario.

- L'honorable Randeep Sarai, secrétaire d'État (Développement international)

Sommaire et introduction

Le Programme 2030 et ses 17 objectifs de développement durable (ODD) constituent un plan pour un monde plus inclusif et durable. Ils ont été adoptés par tous les États membres des Nations Unies (ONU) en 2015, et le Canada maintient son engagement à les mener à bien.

Le présent rapport porte sur les mesures prises en 2024 par des personnes et des organismes qui collaborent à l'avancement des ODD au Canada et dans le monde entier. Les statistiques permettant de mesurer et de quantifier les progrès du Canada sont présentées parallèlement à des histoires relatées sous forme d'articlesNote de bas de page 1, qui ont été soumises par voie de questionnaire ouvert au public et à la suite de la mobilisation des jeunes, des organismes autochtones, des organisations de la société civile, des municipalités, du milieu universitaire, d'autres ordres de gouvernement et des particuliers.

Le rapport commence par un aperçu statistique des progrès réalisés à l'égard des 17 ODD, puis il est ensuite axé sur les 5 ODD ci-dessous, qui font l'objet d'une évaluation dans le cadre du Forum politique de haut niveau pour le développement durable des Nations Unies (disponible en anglais seulement) de 2025 :

- ODD 3 - Bonne santé et bien-être

- ODD 5 - Égalité entre les sexes

- ODD 8 - Travail décent et croissance économique

- ODD 14 - Vie aquatique

- ODD 17 - Partenariats pour la réalisation des objectifs

Le gouvernement fédéral a pris d'importantes mesures à l'égard de ces ODD en 2024. Voici quelques exemples :

- il demeure l'un des plus importants donateurs internationaux au titre des dépenses en santé mondiale, octroyant des fonds annuels totalisant 1,4 milliard de dollars pour la santé mondiale;

- il a collaboré avec des partenaires des Premières Nations, inuits et métis pour améliorer l'accès à des services de santé mentale et de bien-être de grande qualité. Le budget de 2024 prévoyait 630,2 millions de dollars sur 2 ans, à compter de 2024 à 2025, pour renouveler le financement d'une série de programmes de soutien en matière de santé et de culture qui tiennent compte des traumatismes, des lignes d'écoute téléphonique et des services de bien-être mental fondés sur les distinctions;

- il a mis en œuvre une stratégie renouvelée pour lutter contre la crise des surdoses et l'approvisionnement en drogues illégales

- il a financé des projets communautaires visant à améliorer la santé mentale de jeunes Canadiens et de leurs proches aidants. Le Fonds d'innovation pour la promotion de la santé mentale investit 4,9 millions de dollars par année et, depuis 2019, ses projets sont venus en aide à 324 901 enfants, jeunes, familles et praticiens dans plus de 209 collectivités au Canada;

- il a continué de promouvoir l'égalité entre les sexes pour faire en sorte que les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+Note de bas de page 2 puissent s'épanouir dans tous les aspects de la vie au Canada et dans le monde entier. Par exemple, en 2024, un nouvel appel de propositions dans le cadre du Fonds de projets 2ELGBTQI+ a été lancé, mettant jusqu'à 25 millions de dollars à la disposition des organismes 2ELGBTQI+ partout au pays.

- il a aidé les jeunes et les Autochtones à améliorer leurs compétences et à acquérir de l'expérience sur le marché du travail. Par exemple, de 2023 à 2024, la Stratégie emploi et compétences jeunesse a offert des services à plus de 105 000 jeunes, y compris de nombreux jeunes confrontés à des obstacles à l'emploi ou sous-représentés sur le marché du travail;

- il a été témoin de la lente réduction de l'écart de rémunération entre les sexes. Les femmes ont touché 0,88 $ pour chaque dollar gagné par les hommes en 2024, une hausse de 0,02 $ par rapport à 2023Note de bas de page 3;

- il a continué d'établir de nouvelles zones de protection marine et de se rapprocher de l'objectif national de conservation de 30 % des zones marines et côtières du Canada d'ici 2030. La proportion de zones marines et côtières de conservation représentait 14,7 % du territoire marin du Canada ou 842 849 km2 en 2023, une augmentation d'environ 22 km2 par rapport à 2022Note de bas de page 4.

Même si le Canada a pris des mesures pour faire progresser le Programme 2030, il reste encore du travail à faire. À l'échelle mondiale et ici, au Canada, nous avons été confrontés en 2024 à de nombreux défis communs liés aux changements climatiques, à l'augmentation du coût de la vie, à l'insécurité alimentaire, à l'accès à des logements abordables, à l'inégalité, à la santé mentale et aux méfaits associés à la consommation de substances. Par exemple, un peu moins de la moitié (49,9 %) des femmes estimaient que leur santé mentale était très bonne ou excellente, comparativement à 57,7 % chez les hommesNote de bas de page 5. Parallèlement, le taux d'emploi au Canada a diminué, passant de 62,2 % en 2023 à 61,3 % en 2024Note de bas de page 6.

Malgré les reculs observés pour certains ODD, les histoires relatées par des personnes issues des différents secteurs de la société confirment que les Canadiens continuent d'entretenir de l'espoir et témoignent de leur engagement à l'égard de la collaboration. Compte tenu des défis importants auxquels elles sont confrontées, des personnes de partout au pays continuent d'unir leurs efforts pour améliorer la vie des résidents de leur collectivité.

L'objectif transversal ultime, et la promesse transformatrice centrale du Programme 2030, est de ne laisser personne de côté. Au Canada, il est essentiel de mener un travail constructif en vue de la réconciliation avec les Premières Nations, les Inuit et les Métis pour concrétiser cette promesse, et il en est question dans les articles figurant dans le présent rapport. Bien qu'il reste beaucoup de travail à faire, des progrès ont été accomplis en 2024 pour concrétiser les ODD à l'étude, notamment les partenariats avec les communautés autochtones pour établir de nouvelles zones de protection marine, les cadres de mieux-être mental dirigés par les Autochtones et la collaboration à l'égard de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants autochtones.

Le gouvernement du Canada ne peut à lui seul remplir la promesse formulée dans le Programme 2030. Comme le montrent les articles, les Canadiens ont conjugué leurs efforts en 2024 de manière inspirante. Vous trouverez plus loin des articles à propos d'un jeune innovateur qui s'efforce de réduire les plastiques dans les océans, de produits menstruels gratuits distribués à plus de 3,5 millions de personnes éprouvant de la difficulté à y accéder, et d'une initiative de durabilité qui crée des emplois intéressants pour des personnes aux capacités diverses. À l'échelle internationale, le Canada a appuyé les efforts mondiaux en matière de santé et de soins dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Il s'est principalement consacré à l'autonomisation économique des femmes, à leur croissance inclusive et à leur résilience économique en répondant aux besoins des communautés lesbiennes, bisexuelles, transgenres, queers, intersexuées et autres ainsi que des mouvements féministes du monde entier. Lorsque vous lirez les articles, n'oubliez pas que même s'ils figurent sous un ODD à l'étude, la plupart pourraient se rapporter à plusieurs autres ODD en raison de leur nature interreliée.

Voici des améliorations à apporter en ce qui concerne les 5 ODD examinés dans le rapport :

- fournir aux Canadiens le soutien en santé et en mieux-être dont ils ont besoin;

- mettre fin à la violence fondée sur le sexe;

- promouvoir une répartition égale des responsabilités non rémunérées en matière de soins pour que les femmes puissent participer pleinement au marché du travail;

- garantir la durabilité, l'inclusivité et la protection des travailleurs dans l'industrie agroalimentaire canadienne;

- tenir compte de la proportion réduite des principaux stocks de poissons dans les zones saines et de prudence;

- soutenir concrètement les personnes et les familles touchées par la crise des surdoses.

Alors que nous relevons collectivement les défis de notre époque, il demeure évident que le Canada se concentre sur la mise en œuvre le Programme 2030 de façon inclusive dans la société entière, au pays et à l'étranger.

Méthodologie

Le présent rapport énonce les activités menées en 2024 pour faire progresser les 5 objectifs de développement durable (ODD) étudiés par l'ONU. Les 3 objectifs transversaux suivants, qui figurent dans le Plan de mise en œuvre fédéral du Canada, sont intégrés à l'ensemble du rapport :

- ne laisser personne de côté : cela veut dire faire progresser l'égalité des genres, autonomiser les femmes et les filles et faire avancer la diversité et l'inclusion.

- faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones : pour cela, il faut travailler en partenariat pour appuyer les voix autochtones, les connaissances traditionnelles et l'autodétermination.

- assurer la cohérence des efforts internationaux du Canada : cela veut dire qu'il faut harmoniser les efforts internationaux et nationaux pour contribuer à l'atteinte des ODD.

Mesurer les progrès au moyen de statistiques

Les analyses statistiques figurant dans le présent rapport utilisent 2 indicateurs retenus par ODD, qui proviennent du Cadre mondial d'indicateurs et du Cadre d'indicateurs canadien. Le Cadre mondial d'indicateurs, qui a été adopté en 2017 par l'Assemblée générale des Nations Unies, prévoit un premier ensemble d'indicateurs pour mesurer les progrès liés aux ODD. Le Cadre d'indicateurs canadien comprend les ambitions, les cibles et les indicateurs propres au Canada.

Le présent rapport s'attarde aux progrès réalisés en 2024. Des données ne sont pas recueillies pour tous les indicateurs chaque année. Dans les cas où il n'y avait pas de données disponibles pour 2024, les données de l'année la plus récente disponible ont été incluses.

Consultation

Le rapport comprend les commentaires recueillis au cours de la consultation des intervenants et des partenaires de l'ensemble de la société et de la collaboration avec eux.

Un questionnaire en ligne, accessible du 8 décembre 2024 au 28 février 2025, a permis à tous les ordres de gouvernement, aux organisations autochtones nationales, aux organisations de la société civile, au milieu universitaire, aux entreprises et aux particuliers de communiquer leurs activités et leurs travaux visant à faire progresser les ODD. On a mis de l'avant la possibilité de formuler des commentaires dans le cadre de séances d'information et d'événements publics ainsi que dans les médias sociaux. Plus de 150 personnes et organismes et tous les ordres de gouvernement ont fourni des renseignements sur la façon dont leur travail a contribué à faire progresser les ODD et sur les obstacles qu'ils ont dû surmonter en cours de route. Parmi les autres activités de mobilisation, mentionnons la sensibilisation ciblée auprès des organisations autochtones nationales, des provinces, des territoires, des jeunes et des organisations de la société civile.

Perspective statistique : Aperçu au niveau macro des progrès réalisés des objectifs de développement durable

Des renseignements fiables sont essentiels pour mesurer, suivre et comprendre les progrès du Canada vers l'atteinte des objectifs de développement durable (ODD). Plus précisément, il est essentiel de suivre les progrès du Canada à l'égard des ODD pour comprendre les domaines où les progrès sont en voie de répondre aux ambitions ou d'atteindre les cibles, et ce suivi sert à souligner les domaines où les progrès peuvent être plus lents ou au point mort. Vous pouvez consulter l'évaluation complète des progrès du Canada dans le carrefour de données pour le Cadre d'indicateurs canadien pour les ODD.

Il est essentiel d'assurer la pertinence continue du cadre en ce qui concerne ses ambitions, ses cibles et ses indicateurs afin de refléter l'évolution des priorités et de la société. Parallèlement, la continuité du cadre est importante pour permettre l'évaluation des tendances. Afin d'équilibrer le besoin de stabilité et la mise à jour du Cadre d'indicateurs canadien, celui-ci fait l'objet d'examens stratégiques tous les 3 ans, le dernier ayant pris fin en 2024.

À la suite de cet examen, 2 nouvelles ambitions et 15 indicateurs ont été modifiés ou ajoutés au cadre afin de mieux mesurer les progrès par rapport aux priorités émergentes. De plus, 10 cibles du cadre ont été mises à jour pour en maintenir la pertinence et 5 indicateurs ont été supprimés pour tenir compte des limites des données et tirer parti des données plus récentes ou plus détaillées.

Par exemple, des indicateurs mesurant le niveau d'endettement des Canadiens, l'accès aux soins de santé, le recours aux services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants et la proportion de déchets de plastique rejetés en permanence dans l'environnement ont été ajoutés pour évaluer plus précisément les progrès.

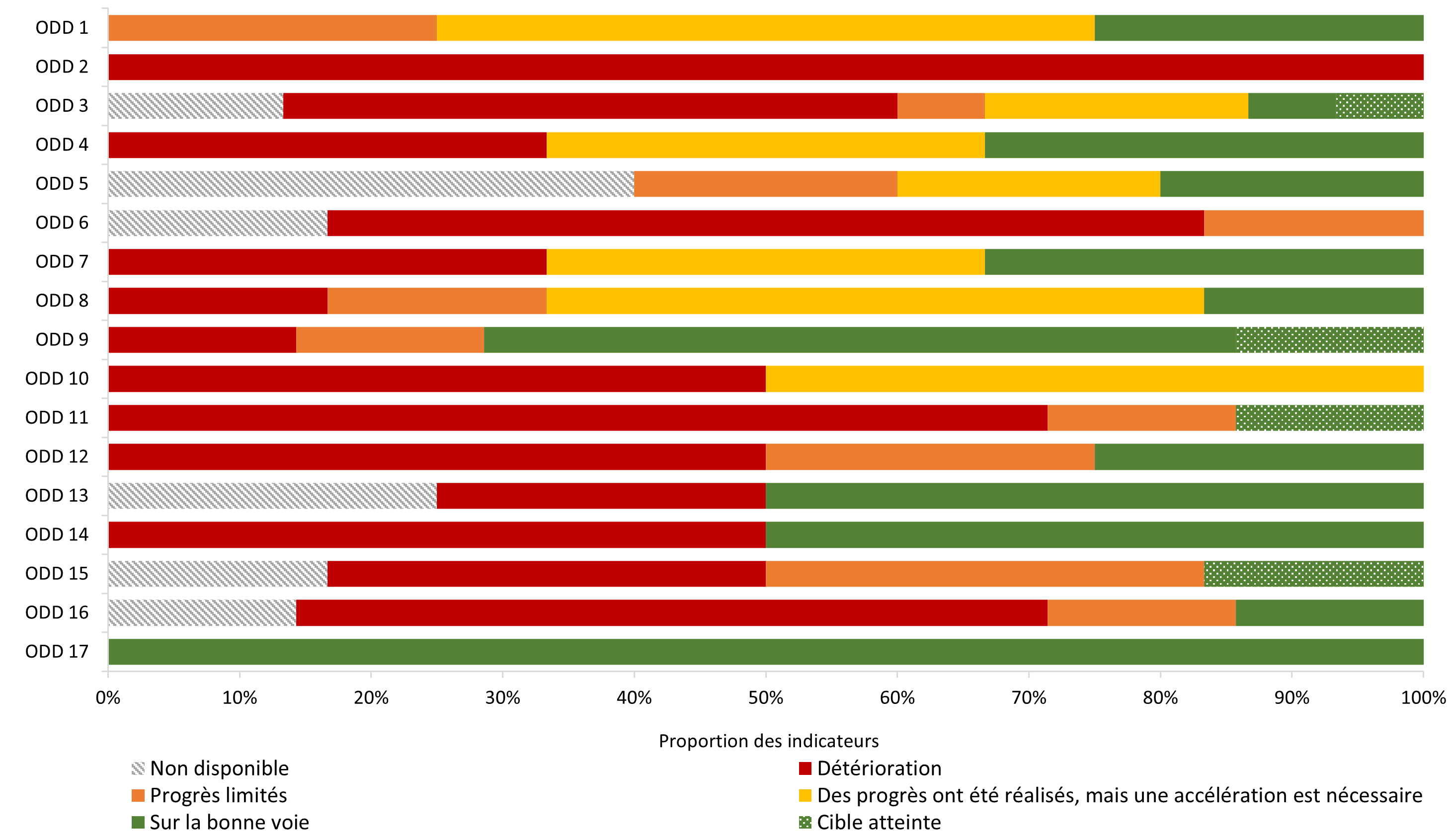

Parmi les 86 indicateurs du Cadre d'indicateurs canadien, le Canada a atteint ses cibles pour 5 % des indicateurs liés à 4 objectifs (ODD 3, 9, 11 et 15) et est en voie d'atteindre les cibles pour 21 % d'indicateurs de plus d'ici 2030. Toutefois, les progrès ont ralenti ou se sont détériorés pour certains indicateurs associés aux 17 ODD. Par exemple, 14 % des indicateurs ont démontré que des progrès ont été réalisés, mais une accélération est nécessaire pour atteindre la cible, tandis que 13 % des indicateurs montrent des progrès limités. Enfin, une tendance au ralentissement de l'atteinte de la cible a été observée pour 38 % des indicateurs, et on ne sait pas si des progrès ont été accomplis pour 9 % des indicateurs en raison des limites actuelles des données.

La figure 1 illustre les progrès accomplis par le Canada vers l'atteinte des objectifs de 2015 au 28 février 2025, selon le Cadre d'indicateurs canadien. Les progrès sont illustrés au moyen d'une série de barres, chacune représentant l'un des 17 objectifs. Chaque barre est ensuite divisée en couleurs, chacune représentant un différent état de progression, indiqué ci-dessous :

- gris rayé : Non disponible

- rouge : Détérioration

- orange : Progrès limités

- jaune : Des progrès ont été réalisés, mais une accélération est nécessaire

- vert solide : Sur la bonne voie

- vert à pois : Cible atteinte

Source : Statistique Canada, Cadre d'indicateurs canadien pour les objectifs de développement durable

Description textuelle de la figure 1

| Objectif | Non disponible | Détérioration | Progrès limités | Des progrès ont été réalisés, mais une accélération est nécessaire | Sur la bonne voie | Cible atteinte |

|---|---|---|---|---|---|---|

| ODD 1 | 0% | 0% | 25% | 50% | 25% | 0% |

| ODD 2 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |

| ODD 3 | 13% | 47% | 7% | 20% | 7% | 7% |

| ODD 4 | 0% | 33% | 0% | 33% | 33% | 0% |

| ODD 5 | 40% | 0% | 20% | 20% | 20% | 0% |

| ODD 6 | 17% | 67% | 17% | 0% | 0% | 0% |

| ODD 7 | 0% | 33% | 0% | 33% | 33% | 0% |

| ODD 8 | 0% | 17% | 17% | 50% | 17% | 0% |

| ODD 9 | 0% | 14% | 14% | 0% | 57% | 14% |

| ODD 10 | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% |

| ODD 11 | 0% | 71% | 14% | 0% | 0% | 14% |

| ODD 12 | 0% | 50% | 25% | 0% | 25% | 0% |

| ODD 13 | 25% | 25% | 0% | 0% | 50% | 0% |

| ODD 14 | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% |

| ODD 15 | 17% | 33% | 33% | 0% | 0% | 17% |

| ODD 16 | 14% | 57% | 14% | 0% | 14% | 0% |

| ODD 17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |

Légende

- ODD 1 : Pas de pauvreté

- ODD 2 : Faim « zéro »

- ODD 3 : Bonne santé et bien-être

- ODD 4 : Éducation de qualité

- ODD 5 : Égalité entre les sexes

- ODD 6 : Eau propre et assainissement

- ODD 7 : Énergie propre et d'un coût abordable

- ODD 8 : Travail décent et croissance économique

- ODD 9 : Industrie, innovation et infrastructure

- ODD 10 : Inégalités réduites

- ODD 11 : Villes et communautés durables

- ODD 12 : Consommation et production responsables

- ODD 13 : Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques

- ODD 14 : Vie aquatique

- ODD 15 : Vie terrestre

- ODD 16 : Paix, justice et institutions efficaces

- ODD 17 : Partenariats pour la réalisation des objectifs

Objectif de développement durable 3 : Bonne santé et bien-être

Contexte stratégique

La prévention des décès prématurés, l'amélioration de l'accès aux soins de santé et la promotion de comportements sains et de vies saines et satisfaisantes sont des ambitions clés énoncées sous l'objectif de développement durable (ODD) 3.

Soins de santé au Canada

Le gouvernement fédéral applique la Loi canadienne sur la santé pour garantir des systèmes de santé et de soins de santé publics universels et équitables financés par l'État, en travaillant en étroite collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les partenaires autochtones. Le Canada est fier de son système de santé universel et prend des mesures pour veiller à ce que tous les Canadiens aient un accès équitable aux soins. La réduction des inégalités en santé et des obstacles systémiques, tant au pays qu'à l'étranger, est une priorité fédérale.

Résorber les inégalités en matière de bien-être mental

Les efforts du gouvernement du Canada pour réduire les inégalités et les obstacles en matière de bien-être mental auxquels sont confrontés les Autochtones sont fortement orientés par des cadres dirigés par les Autochtones, comme le Cadre du continuum du mieux-être mental des Premières Nations, Honorer nos forces et la Stratégie nationale de prévention du suicide chez les Inuit (disponible en anglais seulement). Le gouvernement fédéral collabore avec des partenaires des Premières Nations, inuits et métis pour faciliter l'accès à des services de santé mentale et de mieux-être de grande qualité, améliorer le bien-être dans les collectivités autochtones et aider les Autochtones à assumer le contrôle de la prestation des services de leur choix.

Le troisième Sommet national sur le mieux-être mental des Autochtones a eu lieu en octobre 2024 à Calgary, en Alberta. Il a réuni des représentants des collectivités des Premières Nations, des Inuit et des Métis, des organisations et des chefs de file en matière de mieux-être mental, ainsi que des fournisseurs de services directs et des chercheurs travaillant avec les populations autochtones pour échanger des connaissances et établir des liens en ce qui concerne les mesures qui permettent d'améliorer le mieux-être mental des membres des Premières Nations, des Inuit et des Métis.

Par l'entremise du Fonds d'innovation pour la promotion de la santé mentale, le gouvernement du Canada finance des projets communautaires de promotion de la santé mentale destinés à des populations diversifiées dans le but d'établir les facteurs de protection, de définir les conditions sous-jacentes nécessaires à une bonne santé mentale et de promouvoir l'équité en matière de santé au moyen d'innovations axées sur le changement systémique.

Combattre les méfaits associés à la consommation de substances

Les méfaits de la consommation de substances et la crise des surdoses continuent d'avoir des répercussions dévastatrices partout au Canada, touchant les personnes, les familles et les collectivités. La réduction des méfaits associés à la consommation de substances et la lutte contre la crise des surdoses et l'approvisionnement en drogues illégales sont des priorités du gouvernement canadien.

La Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances est axée sur l'ensemble des substances ainsi que la santé et la sécurité publiques et couvre à la fois les substances légales et illégales comme le tabac, le cannabis, l'alcool, les stimulants et les opioïdes. Elle repose sur 4 éléments interreliés : la prévention et la sensibilisation, les services et les soutiens liés à la consommation de substances, les données probantes et le contrôle des substances. La Stratégie applique les principes d'équité, de compassion, de collaboration et d'intégralité pour orienter les mesures fédérales visant à enrayer la crise des surdoses.

Soutenir la santé à l'échelle mondiale

D'importants défis persistent malgré les progrès substantiels réalisés au cours des 3 dernières décennies dans le renforcement des résultats mondiaux en santé. Les conflits et les crises en cours, la hausse de l'inflation et des prix des aliments et les changements climatiques ont eu des répercussions considérables sur le bien-être physique, social et économique des personnes les plus démunies et les plus vulnérables, en particulier les femmes, les adolescents et les enfants. Les systèmes de santé, qui ressentent encore les effets de la pandémie de COVID-19, sont confrontés au défi d'être mieux préparés et de répondre aux menaces posées par les maladies infectieuses existantes et émergentes et à leurs conséquences.

Les efforts à l'appui de l'aide internationale en matière de santé déployés par l'ensemble du gouvernement du Canada sont orientés par une approche, inclusive et axée sur les droits de la personne. Les priorités énoncées dans les politiques de santé mondiale comprennent un accès amélioré aux services de santé de qualité pour les personnes les plus marginalisés (ODD 3.8), l'amélioration de la santé et des droits sexuels et reproductifs (ODD 3.7) et un meilleur accès à des services de nutrition adaptés au genre (ODD 3.8 et 2.1).

Depuis 20 ans, le Canada est un chef de file de l'avancement de la santé et de la nutrition à l'échelle mondiale, se classant au sixième rang des donateursNote de bas de page 7 pour ce qui est de ses dépenses totales en santé mondiale. En ce moment, le Canada fait preuve de leadership en matière de santé mondiale en s'appuyant sur son engagement de 10 ans en matière de santé et de droits dans le monde, et le financement annuel de la santé mondiale a été relevé à 1,4 milliard de dollars, dont 700 millions consacrés à la santé et aux droits sexuels et reproductifs complets.

Les programmes du Canada sont mis en œuvre en étroite collaboration avec les gouvernements, les initiatives de santé mondiale, les organisations de la société civile canadiennes et internationales, les banques multilatérales de développement, les organismes des Nations Unies ainsi que les organismes du secteur privé et les établissements d'enseignement. Les principaux partenaires comprennent entre autres le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme; Gavi, l'Alliance du Vaccin; le Fonds des Nations Unies pour la population; UNICEF; Grands Défis Canada; Nutrition International; Plan International Canada; et Oxfam Canada.

Analyse statistique

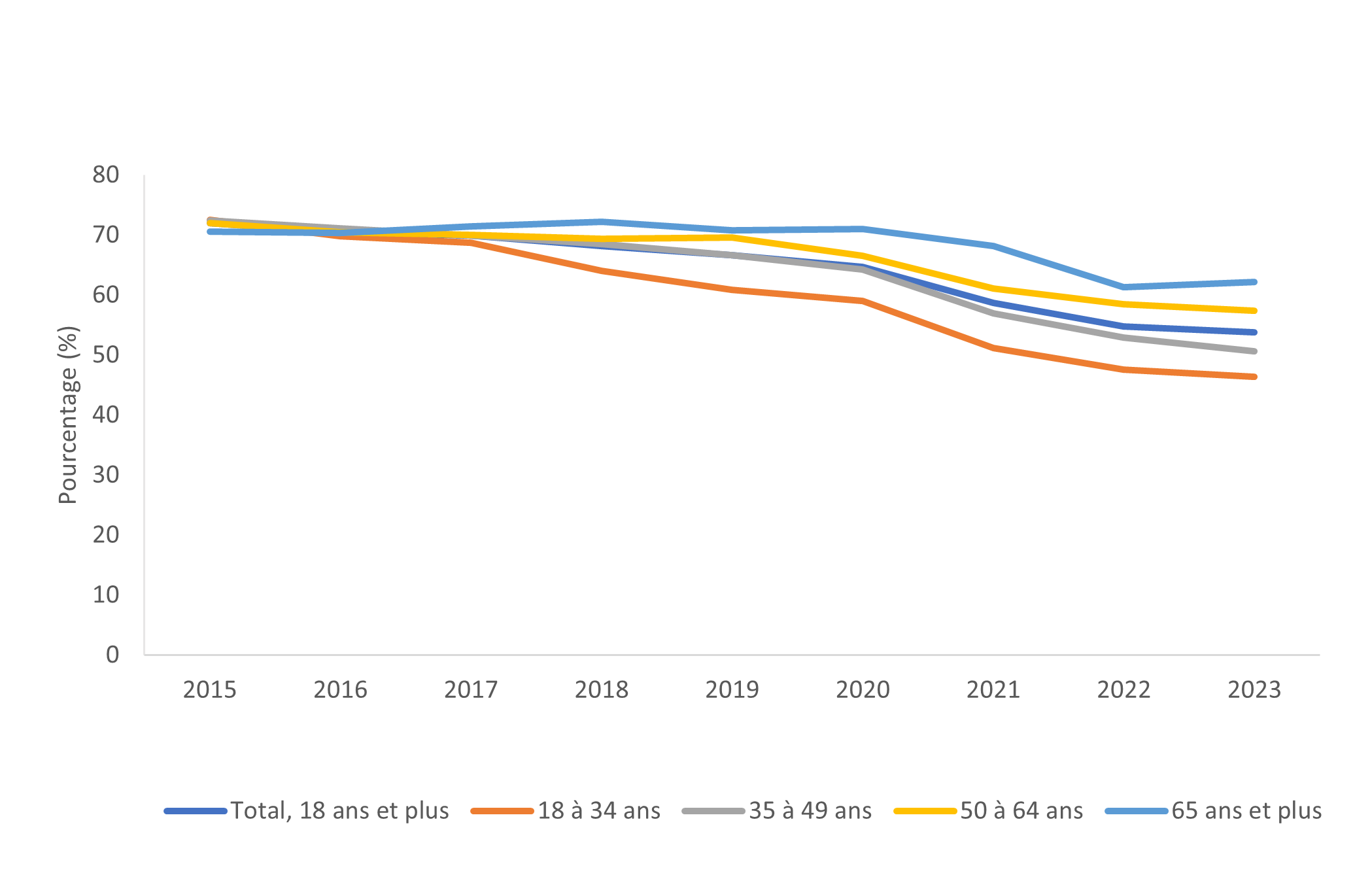

Indicateur national 3.8.1 : Pourcentage des Canadiens qui perçoivent leur santé mentale comme très bonne ou excellente

Dans l'ensemble, 53,8 % des Canadiens estimaient que leur santé mentale était très bonne ou excellente en 2023, une baisse comparativement à 54,8 % en 2022. Par conséquent, une plus faible proportion de Canadiens estimaient que leur santé mentale était très bonne ou excellente en 2023 par rapport aux années précédentes, ce qui montre une détérioration des progrès vers la réalisation de l'ambition selon laquelle les Canadiens ont des vies saines et satisfaisantes (figure 2).

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes

Description textuelle de la figure 2

| Détail | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Total, 18 ans et plus | 72 | 70.4 | 69.9 | 68.2 | 66.6 | 64.7 | 58.7 | 54.8 | 53.8 |

| 18 à 34 ans | 72.5 | 69.8 | 68.7 | 64 | 60.8 | 59 | 51.1 | 47.6 | 46.4 |

| 35 à 49 ans | 72.4 | 71.1 | 69.9 | 68.5 | 66.6 | 64.2 | 56.9 | 52.9 | 50.6 |

| 50 à 64 ans | 72 | 70.4 | 70 | 69.4 | 69.6 | 66.5 | 61.1 | 58.5 | 57.4 |

| 65 ans et plus | 70.5 | 70.3 | 71.4 | 72.2 | 70.8 | 71 | 68.2 | 61.3 | 62.2 |

Alors que le Canada subissait les répercussions de la pandémie de COVID-19, la proportion de Canadiens percevant leur santé mentale comme très bonne ou excellente a chuté de près de 12 points de pourcentage de 2019 à 2022. Néanmoins, la plus récente réduction observée de 2022 à 2023 constitue une réduction substantielle par rapport à 2015, lorsque 72 % des Canadiens considéraient leur santé mentale comme très bonne ou excellente.

Les femmes étaient moins susceptibles de déclarer que leur santé mentale était très bonne ou excellente. En 2023, un peu moins de la moitié (49,9 %) des femmes estimaient que leur santé mentale était très bonne ou excellente, comparativement à 57,7 % chez les hommes. Cela accentue l'écart en matière de santé mentale entre les sexes observé depuis 2015, mais qui s'est creusé en 2020 lorsque les femmes ont connu des difficultés économiques et sociales uniques pendant la pandémieNote de bas de page 8.

De plus, la perception de la santé mentale varie considérablement entre les groupes d'âge au Canada. En 2023, les jeunes Canadiens ont continué de déclarer des niveaux de santé mentale inférieurs à ceux des groupes plus âgés, une tendance constatée depuis 2018. Chez les Canadiens âgés de 18 à 34 ans, 46,4 % estimaient que leur santé mentale était très bonne ou excellente en 2023, en baisse par rapport à 47,6 % en 2022.

La santé mentale des jeunes Canadiens diffère considérablement selon le sexe. Chez les jeunes femmes de 18 à 34 ans, 40,2 % ont déclaré avoir une très bonne ou une excellente santé mentale en 2023, en baisse par rapport au taux de 42,4 % observé en 2022. Il s'agissait de la plus faible proportion de Canadiens ayant déclaré une très bonne ou une excellente santé mentale parmi tous les groupes d'âge en 2023, et elle est inférieure de 12 points de pourcentage à la proportion d'hommes âgés de 18 à 34 ans (52,2 %) ayant déclaré la même chose. Par ailleurs, la proportion de Canadiens âgés de 65 ans et plus qui perçoivent leur santé mentale comme très bonne ou excellente a augmenté, passant de 61,3 % en 2022 à 62,2 % en 2023.

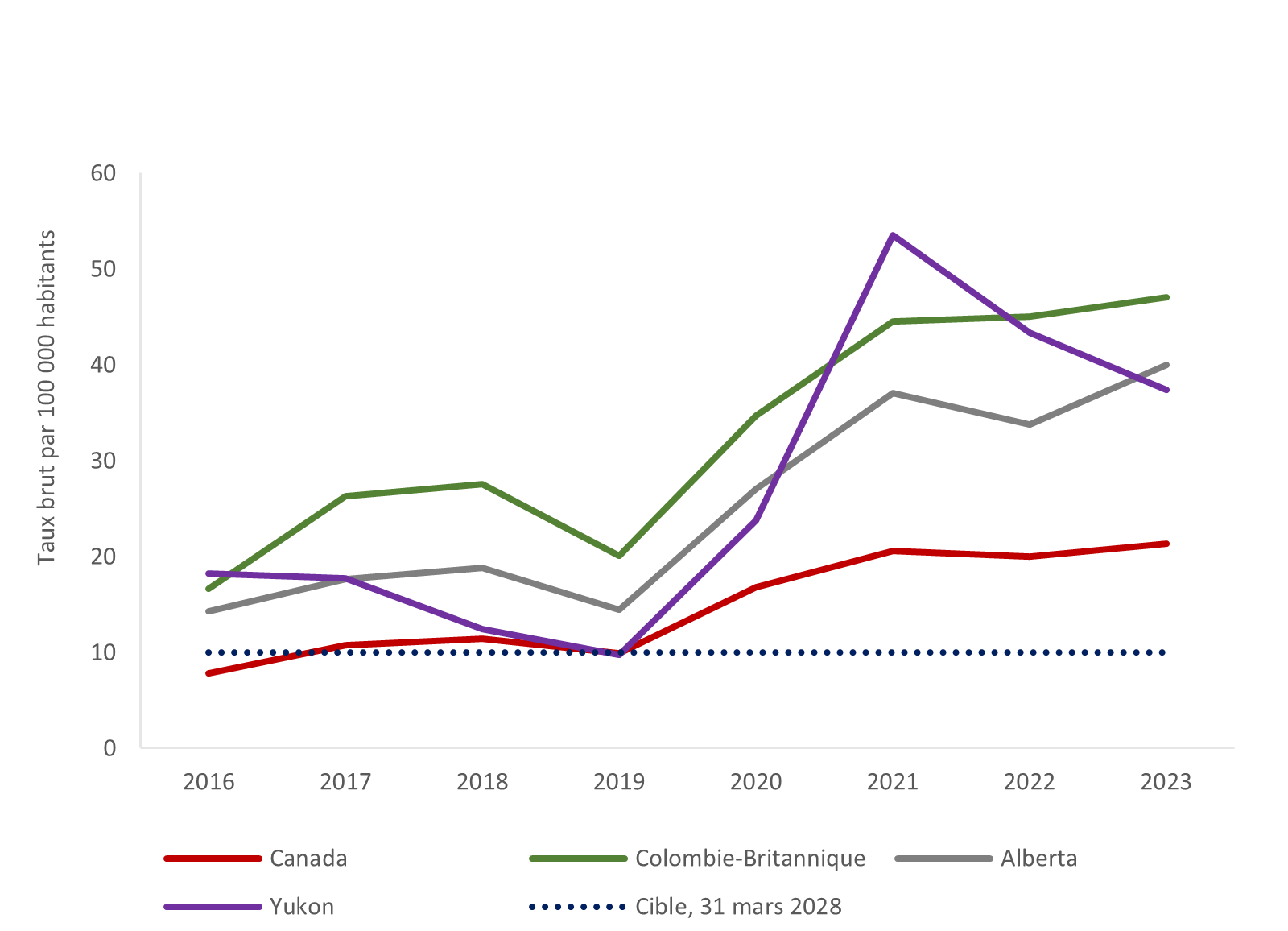

Indicateur national 3.13.1 : Taux de décès apparemment liés à la toxicité des opioïdes par 100 000 habitants

La crise des opioïdes représente l'une des plus graves menaces pour la santé publique de l'histoire récente, et elle s'ajoute à d'autres difficultés, comme l'instabilité en matière de logement, les problèmes de santé mentale et le coût de la vie. De plus, la plupart des décès accidentels apparemment liés à la toxicité des opioïdes impliquent également un stimulant ou une autre substance psychoactive. Depuis 2016, l'approvisionnement en drogues illégales est de plus en plus contaminé par le fentanyl et d'autres opioïdes très puissants, ce qui augmente le risque de surdose accidentelle et de décès lié à une surdoseNote de bas de page 9.

Source : Agence de la santé publique du Canada

Description textuelle de la figure 3

| Année | Canada | Colombie-Britannique | Alberta | Yukon | Cible, 31 mars 2028 |

|---|---|---|---|---|---|

| 2016 | 7.8 | 16.6 | 14.3 | 18.2 | 10 |

| 2017 | 10.7 | 26.3 | 17.6 | 17.7 | 10 |

| 2018 | 11.4 | 27.5 | 18.8 | 12.4 | 10 |

| 2019 | 9.9 | 20.1 | 14.4 | 9.7 | 10 |

| 2020 | 16.8 | 34.7 | 27 | 23.8 | 10 |

| 2021 | 20.6 | 44.5 | 37 | 53.5 | 10 |

| 2022 | 20 | 45 | 33.8 | 43.3 | 10 |

| 2023 | 21.3 | 47 | 40 | 37.4 | 10 |

Le taux de décès apparemment liés à la toxicité des opioïdes par 100 000 habitants mesure les décès dus à une intoxication aiguë aux opioïdes lorsqu'une ou plusieurs des substances en cause étaient un opioïdeNote de bas de page 9.

Le taux de décès apparemment liés à la toxicité des opioïdes a commencé à augmenter en 2016; cette augmentation était plus marquée au début de la pandémie en 2020. Depuis, elle est demeurée élevée avec 21,3 décès par 100 000 habitants en 2023, en hausse par rapport au taux de 20,0 en 2022 (figure 3). On observe donc une tendance à la détérioration des progrès vers la cible de 10,0 décès par 100 000 personnes d'ici le 31 mars 2028, et ce taux est plus de 2,5 fois plus élevé qu'en 2016, année où le suivi national a commencé.

Le taux de décès apparemment liés à la toxicité des opioïdes était plus élevé dans l'Ouest canadien puisque la Colombie-Britannique, l'Alberta, le Yukon, la Saskatchewan et le Manitoba ont tous enregistré des taux supérieurs à la moyenne nationale en 2023. Le taux de décès apparemment liés à la toxicité des opioïdes en Colombie-Britannique a augmenté pour la quatrième année consécutive, se situant à 47,0 décès par 100 000 habitants en 2023, ce qui représente le taux le plus élevé à l'échelle nationale et une hausse par rapport au taux de 45,0 l'année précédente. En 2023, l'Alberta affichait le deuxième taux en importance de décès apparemment liés à la toxicité des opioïdes, soit 40,0 par 100 000 habitants, après avoir enregistré la plus forte augmentation à l'échelle nationale par rapport à 33,8 en 2022. Entre‑temps, le taux de décès apparemment liés à la toxicité des opioïdes au Yukon a diminué pour la deuxième année consécutive, passant d'un sommet de 53,5 décès par 100 000 habitants en 2021 à 37,4 en 2023.

Les hommes continuent d'enregistrer le plus grand nombre de décès imputables à la toxicité des opioïdes, représentant 72,0 % de tous ces décès en 2023Note de bas de page 9. Les hommes qui exercent un métier dans les secteurs de la construction ou de l'exploitation minière ou forestière ont affiché des taux plus élevés que ceux qui travaillent dans d'autres secteurs, probablement en raison de la nature exigeante et stressante de leur travailNote de bas de page 10. Puisque les blessures et la douleur sont courantes dans ce secteur d'activité, cela peut mener à la consommation d'alcool ou d'autres substances pour soulager la douleur, ce qui est l'une des façons dont les personnes découvrent les opioïdes.

Les adultes de 30 à 39 ans ont affiché le nombre le plus élevé de décès apparemment liés à la toxicité des opioïdes parmi tous les groupes d'âge, représentant 29 % de tous ces décès en 2023. Venaient ensuite les adultes de 40 à 49 ans (24 %) et ceux de 50 à 59 ans (19 %). Ensemble, les Canadiens âgés de 30 à 59 ans représentaient 72 % de tous les décès apparemment liés à la toxicité des opioïdes en 2023.

Articles de fond

La crise des surdoses : Bien en vue

La crise des surdoses a des répercussions dévastatrices sur les personnes, les amis, les familles et les collectivités partout au pays. La série audio sur les opioïdes Bien en vue de Santé Canada raconte les histoires au-delà des chiffres.

Cette crise a un visage. C'est le visage d'un ami, d'une collègue, d'un membre de la famille. Le fait de rencontrer le regard d'une personne et d'y voir notre propre reflet est la première étape pour mettre fin à la stigmatisation qui empêche souvent les consommateurs de drogues de recevoir de l'aide.

La série Bien en vue explore les histoires personnelles des personnes touchées par la crise des surdoses. Le but est de démontrer, à l'aide d'histoires personnelles, que cette crise se produit à la vue de tous et qu'elle peut avoir des répercussions sur n'importe qui.

L'une des histoires est celle d'Elsa, travailleuse sociale dans un organisme de réduction des méfaits. Elle offre soutien et compassion aux personnes atteintes de troubles de toxicomanie. Dans le cadre de ses fonctions, elle fournit divers services de réduction des méfaits, y compris l'aiguillage vers des services de traitement, et du matériel propre et stérile, comme des trousses d'injection et de naloxone. Elsa décrit comme suit son rôle auprès des consommateurs de drogues : « On se rend directement dans leur milieu, toujours dans le but d'améliorer leurs conditions de vie puis de répondre à leurs besoins au niveau de la distribution puis du matériel qu'ils ont besoin. La personne est vraiment au cœur de nos interventions et de notre mission, l'intérêt de la personne soutenue demeure la priorité. »

Les services de réduction des méfaits, comme les centres de consommation supervisée et l'administration de naloxone, font partie de la stratégie globale de santé publique du gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances. Les centres de consommation supervisée offrent un endroit sûr et propre aux personnes, où elles peuvent apporter leurs propres drogues à injecter, en présence de personnel qualifié, et où elles peuvent jeter adéquatement le matériel usagé. Ils peuvent offrir une gamme de services de réduction des méfaits fondés sur des données probantes, y compris la vérification des drogues, en plus d'autres services médicaux comme le soin des plaies, le counseling, le dépistage des maladies ainsi qu'un aiguillage vers d'autres services sociaux et de santé, comme un traitement aux personnes prêtes à le recevoir. Ces centres aident à prévenir les surdoses accidentelles et à réduire la propagation de maladies infectieuses, comme le VIH, la consommation publique de drogues et la pression sur les services de santé d'urgence.

Dans son travail, Elsa continue de contribuer aux efforts de réduction de la stigmatisation. Elle affirme : « La stigmatisation de la consommation et du même fait des consommateurs est probablement la plus grande barrière dans notre travail ». Il est important de poursuivre les efforts de réduction de la stigmatisation, qui décourage les personnes de demander de l'aide.

Pour en savoir plus sur la crise des surdoses, consultez la page Web sur les opioïdes.

La transcription intégrale de l'histoire d'Elsa et d'autres histoires vécues se trouvent sur le site Galerie de la stigmatisation - Expériences Santé Canada. Les opinions exprimées et le langage utilisé sont ceux des personnes participant à ce programme et non de Santé Canada. Santé Canada n'a pas vérifié l'exactitude des déclarations faites par les participants au programme.

Outils de défense des intérêts conçus par des Inuit pour améliorer la santé et le bien‑être

L'insécurité alimentaire et la pauvreté sont des facteurs importants qui influent sur la capacité d'une personne à vivre une vie saine et prospère. Cela démontre à quel point les objectifs de développement durable (ODD) sont interreliés. Si l'ODD 1 (Pas de pauvreté) et l'ODD 2 (Faim zéro) ne sont pas menés à bien, les gens ne peuvent pas profiter de l'ODD 3 (Bonne santé et bien-être).

L'insécurité alimentaire et la pauvreté sont vécues différemment par les Inuit vivant dans l'Inuit Nunangat (disponible en anglais seulement) et les affectent beaucoup plus que le reste de la population canadienne. Le revenu médian des Inuit dans l'Inuit Nunangat figure parmi les plus faibles au pays. En effet, 37 % des familles inuites ont un revenu inférieur au seuil de pauvreté, comparativement à 6,4 % des Canadiens vivant dans le sud du pays (2020)Note de bas de page 11.

En 2024, l'Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), l'organisme national représentant les Inuit, s'est efforcé de réduire la pauvreté et l'insécurité alimentaire chez les Inuit vivant dans l'Inuit Nunangat grâce à la mise en œuvre continue de la stratégie de réduction de la pauvreté dans l'Inuit Nunangat. La stratégie est un appel à l'action et une feuille de route reposant sur une approche globale de réduction de la pauvreté, élaborée par les Inuit pour les Inuit. La stratégie, dont la publication est prévue au cours de la prochaine année, sera la première du genre à définir la pauvreté dans une perspective inuite et à proposer les mesures clés nécessaires pour réduire la pauvreté dans les collectivités inuites.

L'ITK poursuit également la création et la mise en œuvre d'un programme complet d'alimentation scolaire à l'échelle de l'Inuit Nunangat. Un autre outil de sensibilisation élaboré par l'ITK est le rapport sur les ateliers inuits d'alimentation scolaire, qui comprend les réussites et les défis des initiatives d'alimentation scolaire dans les régions inuites; la vision collective d'un programme universel d'alimentation scolaire dans l'Inuit Nunangat; les mesures pour élaborer un programme universel d'alimentation scolaire propre aux Inuit, qui tient compte de leur culture, de leur alimentation et de leurs valeurs; et les moyens d'améliorer l'accès au financement et aux ressources pour mieux soutenir les programmes existants d'alimentation scolaire.

Le rapport fait suite à un atelier sur le Programme inuit d'alimentation scolaire, qui a été appuyé par le Programme de financement des ODD et a réuni des détenteurs du savoir issus des 4 régions inuites.

Le manque de données et d'information sur la population inuite est l'un des défis que doit surmonter l'ITK pour concevoir des outils de sensibilisation : c'est pour cette raison que la recherche et la collecte d'information dirigées par les Inuit sont essentielles.

L'importance de la collecte de données dirigée par les Inuit

La Qanuippitaa? Enquête nationale sur la santé des Inuits, ou QENSI (disponible en anglais seulement), est une enquête en cours sur la santé et le bien-être des Inuit qui est élaborée et menée par les Inuit et coordonnée par l'ITK. À l'heure actuelle, une grande partie de l'information sur la santé des Inuit est désuète et ne reflète pas fidèlement leur état de santé et de bien-être. La QENSI recueille des renseignements à jour qui permettront aux responsables des programmes et des politiques aux échelons local, régional et national de s'informer de l'état de santé des Inuit et d'orienter l'élaboration des programmes et politiques sur ce sujet.

Jaylene Ukpatiku, une jeune Inuk de Qamani'tuaq (Baker Lake, Nunavut), est assistante de recherche affectée à la QENSI. Elle s'emploie spécifiquement à recueillir des renseignements sur la santé des populations inuites dans la région de la capitale nationale. L'objectif est d'orienter la prise de décisions, les politiques fondées sur des données probantes et les comparaisons avec les Inuit vivant dans la patrie inuite, l'Inuit Nunangat.

L'enquête portera sur de nombreux facteurs, dont la sécurité alimentaire, la culture et les identités, le mieux-être mental, l'éducation et le soutien familial, le logement et le milieu de vie, les activités terrestres et le temps passé dans la nature.

Jaylene explique : « Je veux mieux servir la communauté inuite. Je veux aider les gens et savoir comment le faire, c'est pourquoi j'aime le travail que je fais. Il me donne l'occasion de trouver des façons d'aider mon peuple et mes cousins des Premières Nations et métis. »

Lorsqu'on lui pose des questions sur les leçons retenues, Jaylene répond : « Je repense à ce que mes parents, mes grands-parents et ma communauté m'ont appris. Je veux m'assurer que le travail est ancré dans le respect culturel et les valeurs inuites. »

La collecte de données autodéterminées est essentielle pour atténuer les inégalités de santé et orienter les politiques au moyen des expériences vécues et des priorités des Inuit. Les travaux de l'ITK et de Jaylene contribuent à concrétiser la promesse de transformation centrale du Programme 2030 : ne laisser personne de côté.

Renforcer les soins à domicile tout en favorisant un sentiment d'appartenance

De nombreuses personnes âgées et en situation de handicap ont besoin de soutien pour garder leur maison en bon état. Aider les gens à continuer à vivre chez eux peut améliorer leur santé et leur bien-être et renforcer leur autonomie dans la collectivité.

Solidarité de L'Ange-Gardien est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la municipalité de L'Ange-Gardien, au Québec. En 2022, il a lancé le Service AIDE‑MOI!, une initiative qui jumelle des bénévoles à des citoyens ayant besoin d'aide pour des travaux mineurs d'entretien intérieur ou extérieur sur leur propriété.

Pour commencer, l'organisme a lancé une campagne de sensibilisation pour recruter des bénévoles et informer les citoyens du service. Il a ensuite établi des partenariats afin de mobiliser les ressources nécessaires pour le programme. Ces collaborations ont permis de mettre en place un réseau accueillant et inclusif, qui a obtenu d'excellents résultats.

En 2023, des citoyens ayant besoin de soutien, dont 50 % étaient âgés de 71 ans et plus, ont bénéficié de plus de 800 heures de bénévolat. De plus, 51 % étaient des femmes vivant seules qui n'étaient plus en mesure d'accomplir les tâches d'entretien de leur maison. Un bénéficiaire du programme a affirmé : « Je suis seul et âgé. Sans cela, je ne serais plus capable de vivre chez moi. »

Un autre a dit : « Avant, quand il neigeait, je ressentais de l'anxiété. Je détestais l'hiver. Maintenant, je ne me sens plus anxieux parce que je sais que quelqu'un m'aidera avec le déneigement. »

Le fait de sortir de la solitude et de l'isolement contribue grandement à une bonne santé et au bien-être. Le Service AIDE-MOI! permet aux bénévoles et aux personnes qui ont besoin d'aide de tisser des liens de confiance et d'empathie. Il crée des liens intergénérationnels qui contribuent au mieux-être mental et à un sentiment fort et sain d'appartenance à la communauté.

Reconstruire les nations grâce à la prise en charge des naissances

La naissance et la période prénatale préparent le terrain pour la vie d'un enfant, le parcours de parent d'une personne et le début de la vie en famille. Des collectivités fortes et saines sont construites par des familles fortes et saines.

Cela dit, trop souvent, les personnes des Premières Nations, inuites et métisses doivent s'éloigner de leur collectivité pour accoucher. En raison des effets persistants de la colonisation, elles peuvent accoucher à des endroits où leur culture, leur langue, leur lien avec la terre et leurs cérémonies ne sont pas reconnus et où elles peuvent être confrontées au racisme pendant leurs moments les plus vulnérables. Pour ne laisser personne de côté, il est important que les soins de santé reproductive offerts à une personne autochtone et à son enfant soient adaptés à leur culture, offerts à proximité de la maison, fondés sur la tradition et prodigués avec compétence.

C'est ce que font les sages-femmes autochtones chaque jour et chaque longue nuit lors d'un accouchement.

Les soins prodigués par une sage-femme ont réduit le nombre d'interventions pendant l'accouchement, augmenté la probabilité d'un accouchement vaginal spontanéNote de bas de page 12 et haussé les taux d'allaitementNote de bas de page 13.

En 2023, à l'occasion de la conférence de la Confédération internationale des sages-femmes en Indonésie, les participantes au programme inuit de formation des sages-femmes Inuulitsivik ont présenté des données sur les répercussions de leur travail dans la région du Nunavik, au Québec, où des sages-femmes accompagnent 85 % des naissances, dont 97 % sont des accouchements vaginaux spontanésNote de bas de page 14.

Les sages-femmes autochtones jouent un rôle essentiel dans les collectivités. Aujourd'hui, il faut beaucoup plus de sages-femmes, car la majorité des Autochtones au Canada n'ont pas accès aux soins que celles-ci offrent.

Selon Alisha Julien Reid, coprésidente du National Council of Indigenous Midwives (disponible en anglais seulement), « s'il n'y a pas assez de sages-femmes, il est difficile d'encourager la natalité dans les communautés. Dans de nombreux cas, les Autochtones doivent s'éloigner pour faire des études sur les soins de santé reproductive, emportant leurs compétences et leurs connaissances. »

Le National Council of Indigenous Midwives s'efforce de changer cette situation.

Il a créé plusieurs ressources (disponibles en anglais seulement) pour que les naissances soient de nouveau prises en charge, notamment un guide sur l'état de préparation des collectivités, un cadre de compétences et un manuel sur le rétablissement de la profession de sage‑femme et la prise en charge des naissances. Il a aussi lancé un projet pour favoriser l'apprentissage au sein et à partir d'une collectivité. Par exemple, une étudiante pourrait d'abord obtenir des titres de compétence en travaillant dans sa collectivité comme conseillère en allaitement ou doula et en suivant, en cours de route, des cours en ligne en vue d'obtenir une reconnaissance professionnelle comme sage-femme. Cette approche offre de la souplesse, tout en conservant des compétences importantes dans la collectivité.

Interrogée sur les leçons apprises dans le cadre du travail du National Council of Indigenous Midwives, Alisha Julien Reid cite les paroles de son père : « Les alliés sont plus nombreux que tu ne le penses ». Elle explique qu'un changement est en cours et qu'il profitera à tout le monde. Lorsque des naissances ont de nouveau lieu dans les collectivités, les répercussions se font sentir bien au-delà de la salle d'accouchement et de la famille immédiate.

Chaque collectivité a le droit d'entendre les cris d'un nouveau-né et de l'accueillir avec amour, entouré de sa langue et de sa culture.

Les sages-femmes autochtones représentent une option sécuritaire et viable.

Répondre au besoin mondial en oxygène thérapeutique

L'oxygène thérapeutique est la pierre angulaire de la préservation de la vie et du traitement des maladies chroniques. Pourtant, pour des millions de personnes dans le monde, l'accès à l'oxygénothérapie est un besoin essentiel insatisfait.

Grands Défis Canada appuie les solutions novatrices d'oxygénothérapie qui aident à combler les lacunes mondiales en matière d'oxygène. Cet organisme a investi dans une vaste gamme de solutions pour relever les défis immédiats et à long terme liés à la distribution d'oxygène.

Voici 2 de ses innovations remarquables :

- le concentrateur d'oxygène à énergie solaire (SPO2) a été mis au point à l'Université de l'Alberta en collaboration avec Global Health Uganda pour mettre à l'essai l'utilisation de systèmes d'oxygène à énergie solaire dans les hôpitaux ruraux de l'Ouganda. L'objectif est de réduire le nombre de décès chez les enfants de moins de 5 ans en fournissant une alimentation électrique plus fiable pour la distribution d'oxygène. Initialement mise à l'essai en Ouganda, ce projet a ensuite été déployé à plus grande échelle en Somalie par l'Organisation mondiale de la santé. L'équipe du SPO2 a rapidement étendu ses activités dans plus de 20 établissements hospitaliers en Ouganda et a offert un soutien à l'Organisation mondiale de la santé pour l'installation dans 3 établissements en Somalie.

- l'entreprise Hewatele a été créée au Kenya pour accroître l'accès à l'oxygène thérapeutique grâce à un modèle d'affaires novateur qui combine une technologie rentable produite localement avec des services de soutien pour les établissements de santé. Hewatele s'associe aux administrations de comté pour installer ses stations d'oxygène à absorption par variation de pression dans des hôpitaux publics régionaux très fréquentés, qui fournissent ensuite de l'oxygène à d'autres établissements de santé dans la région qu'ils servent. L'entreprise offre des services à plus de 400 établissements au Kenya, a sauvé plus de 20 900 vies et en a amélioré plus de 33 400 grâce à l'oxygénothérapie essentielle.

De nombreux obstacles empêchent les gens d'avoir accès à l'oxygène thérapeutique partout dans le monde. Par exemple, la pneumonie continue d'être l'une des principales causes de mortalité infantile, et de nombreux pays n'ont pas accès à l'oxygène thérapeutique.

L'approche de Grands Défis Canada consiste à collaborer avec des partenaires mondiaux et à les soutenir, et à mettre l'accent sur les innovations à fort impact afin de répondre aux besoins de régions et de milieux particuliers. Avec l'appui du gouvernement du Canada, Grands Défis Canada continue d'investir dans l'innovation en matière d'oxygène et demeure résolu à collaborer avec des partenaires du monde entier pour déployer des solutions efficaces.

Objectif de développement durable 5 : Égalité entre les sexes

Contexte stratégique

Le Canada s'emploie à faire progresser l'égalité entre les sexes au pays et à l'étranger pour promouvoir l'égalité à l'échelle mondiale et veiller à ce que les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+Note de bas de page 15 réussissent dans tous les aspects de la vie.

Soutenir les femmes, les filles et les organismes 2ELGBTQI+

En 2024, le gouvernement du Canada a continué de financer des organismes qui font progresser l'égalité des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ et qui favorisent leur pleine participation à tous les aspects de la société canadienne ainsi qu'à l'échelle internationale par l'entremise du Fonds Égalité et en soutenant l'Alliance pour les mouvements féministes.

Les investissements au Canada comprennent : 140 millions de dollars pour des projets pluriannuels à compter de 2024 afin d'éliminer les obstacles et accroître la sécurité économique et la prospérité des femmes et des filles; 32,6 millions de dollars pour des projets pluriannuels à compter de 2024 afin d'éliminer les obstacles à l'égalité auxquels se heurtent les personnes 2ELGBTQI+ et leurs communautés; et 1,5 million de dollars octroyés à Fierté Canada Pride pour répondre aux besoins en sécurité pour la saison de la Fierté 2024. Depuis septembre 2023, le Canada a investi 27,9 millions de dollars dans un projet pilote national dans le cadre du Fonds d'équité menstruelle pour éliminer les obstacles liés à l'abordabilité et à la stigmatisation que doivent surmonter certaines personnes au Canada pour accéder aux produits menstruels.

En 2024, le gouvernement du Canada a poursuivi son partenariat avec la Rainbow Refugee Society (disponible en anglais seulement) pour aider les Canadiens et les résidents permanents à parrainer des réfugiés LGBTQI+ qui souhaitent se réinstaller au Canada. Il a également lancé un appel de propositions pour mettre des fonds à la disposition de nouveaux arrivants qui se heurtent à des obstacles à l'établissement et à l'intégration, y compris les femmes, les populations 2ELGBTQI+ et les nouveaux arrivants racisés, et pour s'attaquer à des problèmes comme la violence sexuelle et fondée sur le sexe et les troubles de santé mentale.

Le Canada continue aussi de consacrer des fonds aux associations de femmes et de personnes 2ELGBTQI+ autochtones dans le cadre du Programme de soutien pour les organisations de femmes et de personnes 2ELGBTQI+ autochtones. De 2024 à 2025, 7,36 millions de dollars ont été accordés à des projets à long terme menés par des associations de femmes et de personnes 2ELGBTQI+ autochtones partout au pays.

Adopter une approche inclusive en matière d'élaboration de politiques

En 2024, le gouvernement fédéral a continué d'utiliser l'analyse comparative entre les sexes plus (ACS Plus) pour élaborer ses politiques et initiatives. Pour en savoir plus sur l'ACS Plus, visitez la page Web de l'ACS Plus.

Le Canada a continué de renforcer sa relation avec les associations de femmes autochtones par l'entremise d'ententes pangouvernementales conclues avec 3 organismes nationaux de femmes autochtones : l'Association des femmes autochtones du Canada (disponible en anglais seulement), Pauktuutit Inuit Women of Canada (disponible en anglais seulement) et Les Femmes Michif Otipemisiwak (disponible en anglais seulement). Ces ententes établissent la façon dont le Canada et les organismes collaborent pour inclure les priorités des femmes autochtones et des personnes 2ELGBTQI+ dans les politiques, les lois et les programmes fédéraux.

Accroître l'accès à des services de garde inclusifs, abordables et de grande qualité

Le gouvernement fédéral collabore avec des partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones pour mettre en place un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada afin que chaque famille ait accès à des services de garde abordables, inclusifs, souples et de grande qualité, peu importe son lieu de résidence au Canada. L'un des objectifs du système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada est de réduire les frais des services de garde réglementés à 10 $ par jour ou moins en moyenne partout au pays.

En février 2025, 8 provinces et territoires offraient des services de garde réglementés à 10 $ par jour ou moins en moyenne, y compris le Québec et le Yukon (qui offraient déjà des services à ce coût avant la mise en place du système pancanadien). Dans les autres provinces et territoires, les frais des services de garde réglementés ont été réduits d'au moins 50 % en moyenne, y compris en Ontario, où les frais moyens s'élèvent à 19 $ par jour, et en Alberta, où les frais quotidiens moyens se chiffrent à 15 $.

Le gouvernement fédéral finance également la création de 250 000 nouvelles places en service de garde au pays d'ici mars 2026. Les provinces et les territoires font d'importants progrès et, à ce jour, ont annoncé des mesures qui favoriseront la création de plus de 150 000 nouvelles places.

Des études indiquent que pour chaque dollar investi dans l'éducation de la petite enfance, l'économie en général reçoit entre 1,50 $ et 2,80 $ en retourNote de bas de page 16. Selon des recherches externesNote de bas de page 17, les investissements provinciaux et fédéraux dans les services de garde abordables se traduiront par une augmentation du produit intérieur brut de 0,075 à 0,078 point de pourcentage, soit entre 2,25 et 2,48 milliards de dollars (2023). En 2021, on estimait que les investissements fédéraux appuyant un meilleur accès à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants abordables et de haute qualité pouvaient faire en sorte que jusqu'à 240 000 travailleurs intègrent le marché du travail.

De 2019 à 2024, le taux de participation au marché du travail des femmes de 25 à 54 ans ayant de jeunes enfants de 0 à 5 ans a augmenté de 3,3 points de pourcentage. Cette augmentation représente environ 74 200 femmes de plus qui travaillent ou cherchent activement un emploi. En 2024, un nombre record de mères de jeunes enfants, soit 1,2 million, participaient au marché du travailNote de bas de page 18 . D'autres recherches doivent être menées pour confirmer l'incidence des investissements fédéraux dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants sur la participation au marché du travail des mères.

Le gouvernement fédéral continue de travailler en partenariat avec l'Assemblée des Premières Nations, l'Inuit Tapiriit Kanatami et le Ralliement national des Métis pour mettre en œuvre le Cadre d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones, qui a été élaboré conjointement avec ces organismes, et pour améliorer l'accès aux programmes d'apprentissage et de garde des jeunes enfants dirigés par des Autochtones et adaptés à leur culture.

Quelle que soit l'option choisie par les parents en matière de services de garde, l'Allocation canadienne pour enfants représente un soutien direct non imposable qui aide chaque année environ 3,5 millions de familles, dont plus de 6 millions d'enfants. Même si les familles peuvent utiliser cette prestation comme bon leur semble, pour un grand nombre d'entre elles, elle permet de réduire de beaucoup le fardeau des dépenses associées à la garde d'enfants, et parfois, d'éliminer entièrement ces dépenses grâce aux investissements fédéraux, provinciaux et territoriaux visant à réduire les frais de garde dans le cadre du système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada.

Mettre fin à la violence fondée sur le sexe

Le Canada s'engage à créer une société qui est exempte de violence fondée sur le sexe et qui soutient les victimes, les survivantes et leur famille, peu importe leur lieu de résidence. Les mesures prises de 2023 à 2024 comprennent la signature de 13 ententes bilatérales de financement avec les provinces et les territoires pour appuyer la mise en œuvre du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, d'une durée de 10 ans; la tenue de la deuxième table ronde fédérale, provinciale, territoriale et autochtone sur les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées; le soutien des ententes de financement dans les 13 provinces et territoires pour fournir des avis juridiques indépendants et une représentation juridique aux victimes et aux survivantes d'agression sexuelle et de violence entre partenaires intimes; et la poursuite de la collaboration avec les réseaux de refuges et les organismes autochtones pour prévenir la violence fondée sur le sexe et soutenir les survivantes. Le Programme pour la prévention de la violence familiale de Services aux Autochtones Canada appuie les activités de prévention de la violence et de sensibilisation à celle-ci qui sont conformes à la culture, y compris des services intégrés améliorés pour la clientèle des refuges. La collaboration se poursuit entre le Programme et la Société canadienne d'hypothèques et de logement en ce qui concerne l'Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour les Autochtones, dans le cadre de laquelle 69 projets ont été retenus à ce jour, dont ceux se rapportant à 37 refuges et à 32 maisons de transition.

Chaque année, le gouvernement fédéral publie un rapport d'avancement sur la Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées. Les points saillants de 2023 à 2024 peuvent être consultés sur la page Web du rapport d'avancement annuel de la Voie fédérale. La Voie fédérale repose sur une approche fondée sur les distinctions et constitue la contribution du Canada au Plan d'action national pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées. Des options sont en cours d'élaboration pour la création d'un poste d'ombudsman national des droits de la personne et des Autochtones, comme l'indique l'appel à la justice 1.7.

Le Canada est un chef de file de la promotion du soutien des organismes de défense des droits des femmes et des mouvements féministes. Il se classe parmi les principaux donateurs bilatéraux appuyant les efforts de financement visant à promouvoir l'égalité entre les sexes et à combattre la violence sexuelle et fondée sur le sexe, y compris les pratiques préjudiciables comme le mariage forcé et les mutilations génitales féminines.Le Canada appuie des organismes et collabore étroitement avec eux, notamment le Fonds d'affectation spéciale des Nations unies pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, afin de mettre en œuvre des initiatives visant à prévenir et à contrer la violence sexuelle et fondée sur le sexe, à soutenir les survivantes et à améliorer les systèmes juridiques et sociaux à l'échelle mondiale pour protéger les femmes et les filles. En novembre 2024, le Canada et la Zambie ont codirigé une résolution des Nations Unies pour mettre fin aux mariages d'enfants, précoces et forcés.

Analyse statistique

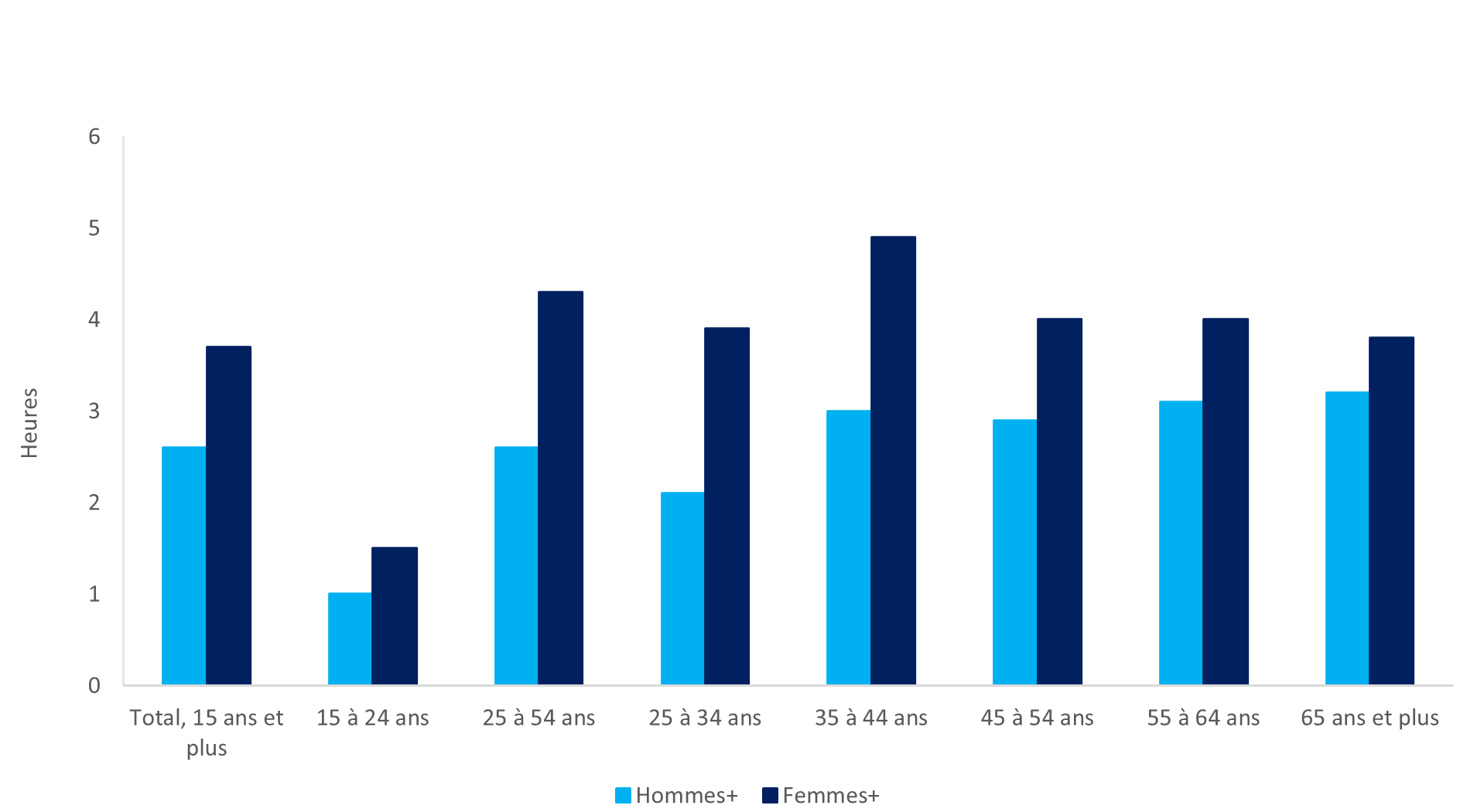

Indicateur national 5.4.1 : Proportion du temps consacré à des soins et travaux domestiques non rémunérés

Les occupations auxquelles vaquent les Canadiens pendant leur journée varient considérablement selon les sexes et les groupes d'âge, ce qui est particulièrement évident lorsqu'on examine la proportion du temps qu'ils consacrent aux travaux et aux soins domestiques non rémunérés. En 2022, les Canadiens ont consacré, en moyenne, 13,3 % ou 3,2 heures de leur journée aux travaux et aux soins domestiques non rémunérés, notamment à des activités comme les tâches ménagères, les soins aux enfants ou aux adultes du ménage et les achats de biens et de services. Il s'agit d'une légère augmentation par rapport aux 3,0 heures enregistrées en 2015. Puisque la proportion de Canadiens qui travaillent surtout à domicile a augmenté depuis le début de la pandémie en 2020 et s'est maintenue jusqu'en 2022, une partie du temps qui n'est maintenant plus consacré aux déplacements est maintenant réservé à d'autres activités, comme les travaux et les soins domestiques non rémunérésNote de bas de page 19.

Source : Statistique Canada, Enquête sur l'emploi du temps

Description textuelle de la figure 4

| Groupe d'âge | Hommes+ | Femmes+ |

|---|---|---|

| Total, 15 ans et plus | 2.6 | 3.7 |

| 15 à 24 ans | 1 | 1.5 |

| 25 à 54 ans | 2.6 | 4.3 |

| 25 à 34 ans | 2.1 | 3.9 |

| 35 à 44 ans | 3 | 4.9 |

| 45 à 54 ans | 2.9 | 4 |

| 55 à 64 ans | 3.1 | 4 |

| 65 ans et plus | 3.2 | 3.8 |

La proportion du temps consacré aux travaux et aux soins domestiques non rémunérés différait entre les hommes et les femmes, mais l'écart a légèrement diminué, passant de 5 points de pourcentage en 2015 à 4,6 points en 2022, ce qui montre des progrès limités vers l'atteinte de l'objectif de partage égal des responsabilités parentales et ménagères. Les femmes consacraient en moyenne 3,7 heures par jour, soit 15,4 % de leur journée, à des travaux et à des soins domestiques non rémunérés en 2022, en hausse par rapport aux 3,6 heures par jour en 2015 (figure 4). Parallèlement, les hommes consacraient environ une heure de moins que les femmes aux travaux et aux soins domestiques non rémunérés en 2022 (2,6 heures par jour).

Les différences entre les hommes et les femmes s'accentuent lorsqu'on compare le temps consacré aux travaux et aux soins domestiques non rémunérés chez les groupes d'âge qui sont plus susceptibles d'avoir de jeunes enfants à domicile. Par exemple, en 2022, les femmes de 35 à 44 ans consacraient 4,9 heures par jour à des travaux et à des soins domestiques non rémunérés, ce qui représente le nombre d'heures le plus élevé parmi tous les groupes d'âge et 1,9 heure de plus que les hommes du même âge. De même, les femmes de 25 à 34 ans consacraient beaucoup plus de temps aux travaux et aux soins domestiques non rémunérés en 2022 que les hommes du même âge (3,9 heures par rapport à 2,1 heures). Ensemble, ces groupes d'âge ont affiché l'écart le plus important entre les sexes pour ce qui est des travaux et des soins domestiques non rémunérés en 2022, car les femmes ont continué d'assumer une plus grande part des tâches comme les soins aux enfants de moins de 18 ans, l'achat de biens ou de services, la préparation ou le service des repas et le nettoyage.

Indicateur national 5.5.1 : Ratio du salaire horaire médian entre homme et femme

Le ratio du salaire horaire médian entre homme et femme mesure la proportion d'un dollar que gagnent les femmes pour chaque dollar gagné par les hommes. Cet indicateur aide à mesurer les progrès liés à l'égalité entre les sexes sur le marché du travail.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active

Description textuelle de la figure 5

| Année | Total, 15 ans et plus | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans et plus |

|---|---|---|---|---|

| 2015 | 0.83 | 0.92 | 0.84 | 0.82 |

| 2016 | 0.83 | 0.9 | 0.84 | 0.83 |

| 2017 | 0.84 | 0.93 | 0.84 | 0.83 |

| 2018 | 0.87 | 0.93 | 0.86 | 0.81 |

| 2019 | 0.85 | 0.99 | 0.86 | 0.82 |

| 2020 | 0.86 | 0.94 | 0.87 | 0.83 |

| 2021 | 0.86 | 0.95 | 0.86 | 0.82 |

| 2022 | 0.83 | 0.94 | 0.85 | 0.83 |

| 2023 | 0.86 | 0.97 | 0.86 | 0.84 |

| 2024 | 0.88 | 0.92 | 0.87 | 0.82 |

Le ratio du salaire horaire médian entre homme et femme, à la fois des employés à temps plein et à temps partiel âgés de 15 ans et plus, est passé de 0,86 en 2023 à 0,88 en 2024, ce qui représente l'écart salarial horaire médian entre les sexes le plus étroit depuis que des données comparables étaient disponibles en 1997 (figure 5). Cela signifie que les femmes gagnaient 0,88 $ pour chaque dollar gagné par les hommes en 2024, une hausse de 0,02 $ par rapport à 2023. Cette réduction de l'écart salarial entre les genres montre que des progrès ont été réalisés vers la réalisation de l'ambition canadienne, mais qu'une accélération est encore nécessaire pour résorber cet écart.

Bien que le ratio du salaire horaire médian entre homme et femme soit passé de 0,86 en 2023 à 0,87 en 2024 pour l'ensemble des employés âgés de 25 à 54 ans, la situation des autres groupes d'âge est différente. Par exemple, le ratio du salaire horaire médian entre homme et femme chez les employés âgés de 15 à 24 ans a diminué, passant de 0,97 en 2023 à 0,92 en 2024. Malgré cette baisse, les femmes de 15 à 24 ans étaient celles qui étaient les mieux rémunérées par comparaison à leurs homologues masculins en 2024, ce qui s'explique en partie par la prévalence du travail à temps partiel chez les femmes de ce groupe d'âgeNote de bas de page 20. Le ratio du salaire horaire médian entre homme et femme des employés à temps partiel était de 1,11 en 2024, ce qui signifie que les femmes travaillant à temps partiel gagnaient 0,11 $ de plus l'heure que les hommes. Par ailleurs, les femmes de 55 ans et plus ont connu une baisse de leur rémunération par rapport aux hommes, car le ratio du salaire horaire médian entre homme et femme pour ce groupe d'âge a diminué, s'établissant à 0,82 en 2024, ce qui représente le plus faible ratio parmi tous les groupes d'âge.

Parmi les provinces, l'Île-du-Prince-Édouard affichait le ratio du salaire horaire médian entre homme et femme le plus élevé. Le ratio entre les femmes et les hommes était de 1,0 en 2024, ce qui dénote la parité. Cela fait suite à un ratio de 1,04 l'année précédente. Le Nouveau-Brunswick (0,94) a affiché le deuxième ratio en importance en 2024, suivi de la Nouvelle-Écosse (0,93). Par ailleurs, les 2 plus faibles ratios du salaire horaire médian ont été enregistrés dans les Prairies en 2024. Le ratio du salaire horaire médian de l'Alberta a augmenté, passant de 0,76 en 2023 à 0,78 en 2024, tandis que la Saskatchewan a connu la seule autre baisse parmi les provinces, car son ratio a diminué, se situant à 0,82 en 2024 par rapport à 0,83 l'année précédente.

Le ratio du salaire horaire médian entre homme et femme a augmenté dans la plupart des professionsNote de bas de page 21 en 2024 comparativement à 2023. Les professions de la santé, à l'exclusion des postes de direction, ont enregistré un ratio du salaire horaire médian entre homme et femme inférieur en 2024 (0,94) par rapport à 2023 (0,98). Malgré cette diminution, les professions de la santé, à l'exclusion des postes de direction, étaient le type de profession dont l'écart de salaire horaire médian entre homme et femme était le plus faible. Parallèlement, plusieurs types de professions présentaient des écarts de salaires horaires médians entre homme et femme nettement inférieurs à la moyenne nationale. Par exemple, les femmes occupant des postes ne faisant pas partie de la catégorie des postes de gestion dans les domaines de l'éducation, du droit et des services sociaux, communautaires et gouvernementaux sont celles qui ont gagné le moins par comparaison à leurs homologues masculins en 2024 (0,75), tout comme les femmes occupant des postes ne faisant pas partie de la catégorie des postes de gestion dans les domaines des ressources naturelles, de l'agriculture et de la production connexe (0,75).

Articles de fond

Les partenaires fédéraux, provinciaux, territoriaux et autochtones collaborent pour soutenir les éducatrices de la petite enfance

Pour les familles canadiennes, les services de garde d'enfants abordables, adaptés, inclusifs et de qualité ne sont pas un luxe, mais une nécessité. C'est pour cette raison que le gouvernement fédéral adhère à la vision sous-tendant le système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada, qui créera 250 000 nouvelles places en service de garde partout au pays d'ici mars 2026.

Les responsabilités en matière de garde d'enfants non rémunérée constituent un obstacle à la participation des femmes au marché du travail. De 2019 à 2024, le taux d'activité des femmes de 25 à 54 ans ayant de jeunes enfants d'au plus 5 ans a augmenté de 3,3 points de pourcentage au CanadaNote de bas de page 22. D'autres recherches devront être effectuées pour confirmer l'incidence des investissements fédéraux dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants sur la participation des mères au marché du travail, mais on s'attend à ce que ces investissements augmentent à long terme.

Pour pouvoir offrir des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de grande qualité, il faut pouvoir compter sur des éducatrices de la petite enfance. Ces personnes offrent un environnement sûr, enrichissant et stimulant, en plus de planifier, d'organiser et de diriger des programmes pour les enfants. Leur travail aide les enfants à acquérir des compétences afin de s'épanouir dans un monde en évolution rapide. En 2016, le personnel des services de garde d'enfants était surtout composé de femmes (96,3 %) et près de 1 femme sur 3 (32,7 %) était immigrante ou résidente non permanenteNote de bas de page 23.

Comme c'est le cas dans d'autres secteurs de l'économie des soins, où les femmes et les personnes racisées sont surreprésentées de manière disproportionnée, celles qui travaillent dans le secteur de l'éducation de la petite enfance ne reçoivent souvent pas la reconnaissance qu'elles méritent pour leur contribution inestimable au bien-être des enfants et à l'économie du pays. Les faibles salaires, les mauvaises conditions de travail, les possibilités d'avancement limitées et le peu d'hommes qui travaillent dans ce domaine ont entraîné des pénuries constantes de main-d'œuvre dans le secteur canadien de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants.

Grâce au soutien fédéral, les provinces et les territoires du Canada mettent en œuvre des mesures pour soutenir le personnel des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants sur leur territoire, notamment les grilles salariales, les régimes de retraite, les régimes d'avantages sociaux et les stratégies relatives à l'effectif. Les partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux travaillent également à l'élaboration d'une stratégie relative à l'effectif axée sur le recrutement, le maintien en poste et la reconnaissance.

Ces difficultés sont amplifiées dans le secteur de l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, particulièrement en ce qui concerne la gestion des pénuries de main-d'œuvre, l'établissement de grilles salariales concurrentielles et l'élimination des obstacles à l'éducation et à la formation, de même que la gestion des effets persistants de la colonisation. Les partenaires autochtones s'emploient à élaborer des modules de formation adaptés à la culture et à renforcer les capacités humaines, en s'appuyant sur la culture et la revitalisation de la langue.