Rapport sur les résultats ministériels 2023-2024 d’Environnement et Changement climatique Canada

Message du ministre

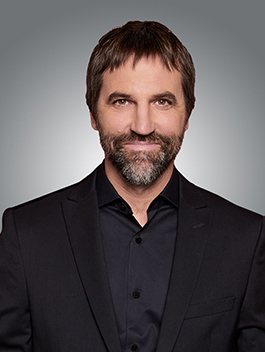

L’honorable Steven Guilbeault, Ministre de l’Environnement et du Changement climatique

Je suis fier de présenter le Rapport sur les résultats ministériels 2023-2024 d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), qui décrit certaines des réalisations importantes du Ministère et ses contributions à la lutte contre la triple crise planétaire des changements climatiques, de l’appauvrissement de la biodiversité et de l’augmentation de la pollution.

Au cours du dernier exercice financier, nous avons pris des mesures pour préserver la qualité de l’air, réduire les émissions de gaz à effet de serre et accroître la résilience des Canadiens aux effets des changements climatiques, alors que le Canada se forge un avenir au sein d’une économie forte fondée sur la croissance propre. Les résultats présentés dans le Rapport d’étape 2023 sur le Plan de réduction des émissions pour 2030, publié par ECCC en décembre 2023, montrent que nous sommes parvenus à réduire la pollution et que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre notre objectif actuel pour 2030. Nous avons continué de promouvoir la croissance propre au Canada en élaborant des mesures réglementaires et des normes dans les domaines de l’électricité propre, des véhicules électriques, de la réduction des émissions de méthane et du plafonnement des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur pétrolier et gazier.

Pour accélérer les progrès vers l’atteinte des objectifs en matière de qualité de l’air et de lutte contre les changements climatiques, les employés d’ECCC ont fait progresser les travaux sur des réglementations clés visant à garantir aux Canadiens un accès à de l’électricité propre, une plus grande disponibilité des véhicules électriques et un air plus pur.

En 2023, Environnement et Changement climatique Canada a apporté un soutien et une expertise sans précédent pendant l’une des pires saisons des feux de forêt au Canada, et nous avons publié la première Stratégie nationale d’adaptation du Canada – qui établit un plan d’action que tous les Canadiens d’un océan à l’autre peuvent mettre en œuvre pour se protéger et protéger nos terres et nos rivages contre les phénomènes météorologiques extrêmes et les autres effets des changements climatiques.

S’appuyant sur le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal de 2022, ECCC a publié sa première stratégie nationale pour protéger la nature au Canada en juin 2024. La stratégie est le fruit du travail et de la collaboration avec les provinces et les territoires, les partenaires autochtones, les entreprises et d’autres intervenants tout au long de l’exercice 2023-2024. ECCC a renforcé les partenariats en signant des accords avec des partenaires pour établir un projet de financement pour la permanence dans les Territoires du Nord-Ouest, ainsi que plusieurs autres accords sur la nature visant à promouvoir la collaboration bilatérale et trilatérale avec les provinces, les territoires et les partenaires autochtones.

Suite aux modifications apportées à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE) par le Parlement en 2023, la Loi comprend, dans son préambule, la reconnaissance que chaque individu au Canada a droit à un environnement sain. ECCC a initié la mobilisation dans l'élaboration d'un cadre pour la mise en œuvre de l'obligation du gouvernement de protéger ce droit dans le cadre de l'application de la LCPE, ce qui représente un progrès pour la protection de l'environnement, de la santé humaine et de la justice environnementale.

Les employés d’ECCC continuent de travailler fort pour la santé de la planète et des générations futures. Leur expertise sert les Canadiens et l’intérêt public mondial au plus haut niveau et est en demande à l’échelle internationale. En tant que ministre, je suis fier du travail qu’ils ont accompli, et je vous présente ce rapport afin que vous puissiez en apprendre davantage sur nos réalisations.

Résultats : Nos réalisations

Responsabilités essentielles et services internes

- Prendre des mesures visant la croissance propre et les changements climatiques

- Prévention et gestion de la pollution

- Conservation de la nature

- Prévisions des conditions météorologiques et environnementales

- Services internes

Prendre des mesures visant la croissance propre et les changements climatiques

Description

Soutenir et coordonner l’élaboration et la mise en œuvre des politiques, des programmes et des plans du Canada en matière d’environnement et de changements climatiques afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de soutenir la transition vers une économie résiliente, inclusive et à faibles émissions de carbone. Pour y parvenir, il faudra élaborer et mettre en œuvre des mesures d’atténuation des changements climatiques, soutenir l’adaptation aux changements climatiques, contribuer aux mesures et initiatives internationales liées à l’environnement et au climat, et mobiliser les autres ministères fédéraux, les partenaires autochtones, les provinces et territoires, les partenaires et intervenants nationaux et internationaux, les organisations non gouvernementales et les autres parties intéressées.

Progrès à l’égard des résultats

Tableau 1 : Cibles et résultats relativement à Prendre des mesures visant la croissance propre et les changements climatiques

| Indicateurs de résultat ministériel | Cible | Date d’atteinte des cibles | Résultats réels |

|---|---|---|---|

Émissions de GES annuelles du Canada (Mt d’éq. CO2) |

Réduction de 40 à 45 % des émissions de GES par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030 |

2032 (les données pour 2030 seront disponibles en 2032) |

2021-2022 : Il s’agit d’un nouvel indicateur, à compter de 2023-2024. La première année de déclaration sera pour 2023-2024. 2022-2023 : Il s’agit d’un nouvel indicateur, à compter de 2023-2024. La première année de déclaration sera pour 2023-2024. 2023-2024 :

|

Émissions de gaz à effet de serre (GES) pour les véhicules légersNote de bas de page 1 Note de bas de page 2 |

En cours d’examen2 |

En cours d’examen2 |

2021-2022 : Réduction de 23 %Note de bas de page 3 2022-2023 : Réduction de 26 %Note de bas de page 4 2023-2024 : Réduction de 28 %Note de bas de page 5 |

Émissions de gaz à effet de serre (GES) pour les véhicules lourdsNote de bas de page 6 |

[Rapport de l’année modèle 2023Note de bas de page 7] :

|

Avril 2024 |

2021-2022 : [année modèle 2020]

2022-2023 : [année modèle 2021]

2023-2024: [année modèle 2022]

|

Émissions de carbone noirNote de bas de page 8 |

Réduction de 25 % par rapport aux émissions nationales de référence en 2013 |

Décembre 2025 |

2021-2022 : 22 % de réduction par rapport au niveau de référenceNote de bas de page 9 2022-2023 : 30 % de réduction par rapport au niveau de référence 2023-2024 : 30 % de réduction par rapport au niveau de référence |

Émissions d’hydrofluorocarbures (HFC)Note de bas de page 10 |

Réduction de 10 % de la consommation par rapport à la valeur de référence canadienne calculée pour les HFC qui est de 18 008 795 tonnes d’éq. CO2 |

Décembre 2023 |

2021-2022 : 38,5 % en dessous du niveau de référence pour l’année civile 2021 2022-2023 : 24,1 % en dessous du niveau de référence pour l’année civile 2022 2023-2024 : 33,6 % en dessous du niveau de référence pour l’année civile 2023 |

Émissions de méthane du secteur pétrolier et gazierNote de bas de page 11 |

Diminution annuelle vers une réduction de 40–45 % par rapport aux niveaux de 2012Note de bas de page 12 |

Décembre 2025 |

2021-2022 : Réduction de 45 % (32 Mt d’éq. CO2 )Note de bas de page 13 2022-2023 : Réduction de 35 % (37 Mt d’éq. CO2 )Note de bas de page 14 2023-2024 : Réduction de 31,9 % (26,9 Mt d’éq. CO2)Note de bas de page 15 |

Pourcentage d’unités de production d’électricité alimentées au charbon qui satisfont leur niveau d’intensité d’émissions de gaz à effet de serre (GES) |

Décembre 2023 |

2021-2022 : 100 % 2022-2023 : 100 % 2023-2024 : 100 % |

|

Des systèmes de tarification de la pollution par le carbone sont en place au CanadaNote de bas de page 17 |

Toutes les provinces et tous les territoires ont en place une tarification de la pollution par le carbone qui respecte la norme fédérale ou le système fédéral s’applique. |

Mars 2023 |

2021-2022 : 13 Provinces et territoires 2022-2023 : 13 Provinces et territoires 2023-2024 : 13 Provinces et territoires |

Émissions de gaz à effet de serre (GES) résultant des activités d’ECCCNote de bas de page 18 |

Réduction de 40 % des émissions de GES par rapport aux 21 549 tonnes d’éq. CO2 émis en 2005-2006. |

Décembre 2025 |

2021-2022 : 40,4 % 2022-2023 : 39,6 % 2023-2024 : 39,6 %Note de bas de page 19 |

| Indicateurs de résultat ministériel | Cible | Date d’atteinte des cibles | Résultats réels |

|---|---|---|---|

| Pourcentage de politiques ou de stratégies nationales sur les changements climatiques élaborées par le Ministère qui intègrent les connaissances et les perspectives des Premières Nations, des Inuits et des Métis. | 100 % | Mars 2024 | 2021-2022 : Il s’agit d’un nouvel indicateur, à compter de 2023-2024. La première année de déclaration sera pour 2023-2024. 2022-2023 : Il s’agit d’un nouvel indicateur, à compter de 2023-2024. La première année de déclaration sera pour 2023-2024. 2023-2024 : 100 % |

| Indicateurs de résultat ministériel | Cible | Date d’atteinte des cibles | Résultats réels |

|---|---|---|---|

Montant cumulé des financements privés mobilisés par les investissements du secteur public canadienNote de bas de page 20 |

2,65 milliards de dollars : Montants cumulatifs plus élevés des financements privés pour la lutte contre les changements climatiques, d’année en année (atteignant globalement un rapport d’au moins 1 à 0,5 de financement du secteur privé optimisé par les investissements du secteur public canadien). |

Décembre 2050 |

2021-2022 : Entre 2017 et 2020, le Canada a mobilisé 205,7 millions de dollars en financement privé pour le climat, à partir d’un financement public de 270,88 millions de dollars dans le cadre de l’engagement financier du Canada pour le climat de 2,65 milliards de dollars (équivalent à un rapport de 1 par 0,759). 2022-2023 : Entre 2017 et 2021, le Canada a mobilisé 312,4 millions de dollars en financement privé pour le climat, à partir d’un financement public de 367,5 millions de dollars dans le cadre de l’engagement financier du Canada pour le climat de 2,65 milliards de dollars (équivalent à un rapport de 1 par 0,85) 2023-2024 : Entre 2017 et 2022, le Canada a mobilisé 347 millions de dollars en financement privé pour le climat, à partir d’un financement public de 394 millions de dollars dans le cadre de l’engagement financier du Canada pour le climat de 2,65 milliards de dollars (équivalent à un rapport de 1 par 0,88)Note de bas de page 21 |

5,3 milliards de dollars : Montants cumulatifs plus élevés des financements privés pour la lutte contre les changements climatiques, d’année en année (atteignant globalement un rapport de 1 à 0,75 de financement du secteur privé optimisé par les investissements du secteur public canadien) |

Décembre 2050 |

2021-2022 : Il s’agit d’un nouvel indicateur, à compter de 2023-2024. La première année de déclaration sera pour 2023-2024. 2022-2023 : Il s’agit d’un nouvel indicateur, à compter de 2023-2024. La première année de déclaration sera pour 2023-2024. 2023-2024 : À partir de l’année civile 2022, le Canada a mobilisé 156 000 $ CA du secteur privé provenant d’un financement public de 17 millions de dollars canadiens provenant de l’engagement de 5,3 milliards de dollars du Canada en matière de financement climatique, ce qui équivaut à un ratio de 0,009Note de bas de page 22 |

|

Réduction des GES résultant de programmes internationaux financés par le CanadaNote de bas de page 23 |

2,65 milliards de dollars : Réductions cumulatives plus élevées d’année en année, par rapport à la référence, atteignant une réduction minimale de 200 Mt de GES |

Décembre 2050 |

2021-2022 : On s’attend à ce que l’engagement financier climatique du Canada de 2,65 G$ à ce jour entraîne une réduction cumulative des émissions de GES estimée à 228,6 Mt. 2022-2023 : On s’attend à ce que l’engagement financier climatique du Canada de 2,65 G$ à ce jour entraîne une réduction cumulative des émissions de GES estimée à 223,7 Mt 2023-2024 : On s’attend à ce que l’engagement financier climatique du Canada de 2,65 G$ à ce jour entraîne une réduction cumulative des émissions de GES estimée à 205,3 Mt.Note de bas de page 24 |

5,3 milliards de dollars : Des réductions cumulatives plus élevées d’année en année, pour atteindre une réduction de 300 Mt de GES |

Décembre 2050 |

2021-2022 : Il s’agit d’un nouvel indicateur, à compter de 2023-2024. La première année de déclaration sera pour 2023-2024. 2022-2023 : Il s’agit d’un nouvel indicateur, à compter de 2023-2024. La première année de déclaration sera pour 2023-2024. 2023-2024 : On estime qu’à ce jour, que l’engagement du Canada en matière de financement climatique permettra de réduire les émissions de GES de 28,7 mégatonnesNote de bas de page 25 |

|

Le nombre cumulatif de personnes dans les pays en voie de développement ayant profité des fonds d’adaptation du CanadaNote de bas de page 26 |

2,65 milliards de dollars : Au moins 10 millions de personnes |

Décembre 2030 |

2021-2022 : On estime que 6,6 millions de personnes auront accru leur résilience grâce à l’engagement financier climatique du Canada de 2,65 milliards de dollars à ce jour. 2022-2023 : On estime que 8,04 millions de personnes auront accru leur résilience grâce à l’engagement financier climatique du Canada de 2,65 milliards de dollars à ce jour. 2023-2024 : On estime que 6,7 millions de personnes auront accru leur résilience grâce à l’engagement financier climatique du Canada de 2,65 milliards de dollars à ce jour.Note de bas de page 27 |

5,3 milliards de dollars : Au moins 10 millions de personnes |

Décembre 2050 |

2021-2022 : Il s’agit d’un nouvel indicateur, à compter de 2023-2024. La première année de déclaration sera pour 2023-2024. 2022-2023 : Il s’agit d’un nouvel indicateur, à compter de 2023-2024. La première année de déclaration sera pour 2023-2024. 2023-2024 : On estime que 3,8 millions de personnes devraient développer une résilience accrue face aux changements climatiques grâce aux fonds délivrés jusqu'à présentNote de bas de page 28 |

| Indicateurs de résultat ministériel | Cible | Date d’atteinte des cibles | Résultats réels |

|---|---|---|---|

| Nombre de particuliers, d’entreprises et de gouvernements qui utilisent les services climatiques et qui utilisent ces renseignements dans la prise de décisionNote de bas de page 29 | Augmentation par rapport à l’année référence | Accès aux services : annuellement, en mars Utilisation des renseignements : (tous les 5 ans) Mars 2028 |

2021-2022 : 167 496 visitesNote de bas de page 30 2022-2023 : 197 038 visitesNote de bas de page 31 2023-2024 : 252 340 visites |

Des renseignements supplémentaires sur les résultats détaillés et l’information sur le rendement pour le répertoire des programmes d’ECCC figurent dans l’InfoBase du GC.

Renseignements sur les résultats

La section suivante décrit les résultats obtenus relativement à Prendre des mesures visant la croissance propre et les changements climatiques en 2023‑2024 en les comparant aux résultats prévus dans le Plan ministériel d’ECCC pour l’exercice.

Lutter contre les changements climatiques

Les effets dévastateurs des changements climatiques sont évidents. En 2023 seulement, le Canada a connu l’été le plus chaud de l’histoire, les plus grands feux de forêt de l’histoire, une sécheresse dans les Prairies et des inondations en Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse. Des maisons ont été détruites, des vies ont été perdues, des milliers de personnes ont dû évacuer leurs résidences, des communautés et des entreprises ont été touchées, la fumée des feux de forêt a recouvert le pays et la biodiversité a été mise en danger. En plus de répercussions personnelles et émotionnelles, ces effets des changements climatiques ont des conséquences économiques qui touchent les familles et les collectivités et qui ont des répercussions sur l’économie canadienne. La lutte contre les changements climatiques est un engagement clé d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC).

En juin 2023, le Ministère a publié la Stratégie nationale d’adaptation du Canada et continué d’offrir des services climatiques. La stratégie complète énonce une vision pour un Canada plus résilient et établit un plan directeur pansociétal favorisant des mesures mieux coordonnées et plus ambitieuses en matière d’adaptation. Elle comprend des buts, des objectifs et des cibles pour réduire les effets des catastrophes liées au climat, améliorer la santé et le bien-être, protéger et restaurer la nature et la biodiversité, construire et maintenir des infrastructures résilientes et soutenir l’économie et les travailleurs.

En 2023-2024, le Ministère a travaillé avec d’autres ministères fédéraux et des partenaires de l’ensemble de la société pour mettre en œuvre la Stratégie nationale d’adaptation. Il convient de noter que le Plan d’action pour l’adaptation du gouvernement du Canada (PAAGC), publié en novembre 2022 et mis à jour au printemps 2023, représente la contribution fédérale à la mise en œuvre de la Stratégie nationale d’adaptation du Canada. Ce plan renouvelle les politiques fédérales d’adaptation aux changements climatiques et contient le premier inventaire complet des programmes fédéraux liés à l’adaptation. Il comprend plus de 70 mesures d’adaptation nouvelles et en cours dans 22 ministères et organismes fédéraux, et prévoit jusqu’à deux milliards de dollars en nouveaux investissements pour améliorer les efforts d’adaptation partout au Canada.

De plus, le Centre canadien des services climatiques a continué d’offrir des services climatiques aux Canadiens et a travaillé avec les provinces, les territoires et les partenaires autochtones pour améliorer les services climatiques dans les régions, élargissant ainsi son réseau national de fournisseurs de services climatiques dans l’ensemble du pays.

Réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants de courte durée

Transition vers un avenir à consommation énergétique carboneutre

ECCC a continué d’aider à faire en sorte que les objectifs de la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité deviennent une réalité. Cette loi, qui a reçu la sanction royale en juin 2021, donne force de loi à l’engagement du Canada en matière de carboneutralité, qui consiste à atteindre la carboneutralité d’ici 2050, et exige que le gouvernement établisse des cibles nationales au moins 10 ans à l’avance pour la réduction des émissions de GES à des intervalles de 5 ans. En 2023-2024, ECCC a lancé des consultations avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones, le Groupe consultatif pour la carboneutralité et les Canadiens intéressés afin d’établir une cible nationale de réduction des émissions pour 2035, conformément aux exigences.

Défi carboneutre

ECCC a lancé le programme Défi carboneutre en août 2022 afin d’encourager et d’aider les entreprises qui exercent des activités au Canada à élaborer et à mettre en œuvre des plans de carboneutralité d’ici 2050 pour leurs installations et leurs activités. Grâce à cette initiative canadienne, les entreprises participantes peuvent renforcer la confiance du public et des investisseurs dans leurs plans de carboneutralité en s’appuyant sur des directives techniques crédibles, l’accès à une communauté de pratique et la reconnaissance fédérale de leurs engagements, tout en bénéficiant d’exigences de déclaration simples. Elles peuvent également tirer parti de leur participation au programme pour répondre à des exigences fédérales en matière d’approvisionnement et de financement, notamment la Norme sur la divulgation des renseignements liés aux émissions de gaz à effet de serre et l’établissement des cibles de réduction du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, qui concerne les achats fédéraux de plus de 25 millions de dollars, ainsi que l’Initiative Accélérateur net zéro du Fonds stratégique pour l’innovation géré par Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

En 2023-2024, la réponse du secteur privé a été impressionnante; les entreprises participantes sont de toutes tailles et œuvrent dans de nombreux secteurs de l’économie canadienne : énergie, transports, construction, industrie lourde, TI, commerce de détail, et plus encore. En s’engageant à atteindre la carboneutralité, les entreprises s’efforcent dès maintenant de contribuer à protéger l’environnement du Canada pour les générations futures, tout en stimulant l’innovation, en faisant preuve de responsabilité et en assurant leur compétitivité à long terme dans une économie mondiale décarbonée.

Faire des progrès dans la réduction des émissions

En 2023-2024, ECCC a poursuivi ses travaux avec ses partenaires, y compris ceux visant à appliquer les mesures de réduction des émissions décrites dans le Plan de réduction des émissions pour 2030, afin d’honorer ses engagements et d’accroître collectivement l’action climatique pour atteindre les objectifs climatiques du Canada. Grâce aux efforts collectifs, le Canada est sur une bonne voie pour atteindre sa cible de réduction des GES de 40 à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030. Le rôle du Ministère dans la mise en œuvre du Plan de réduction des émissions pour 2030 comprend la coordination et la surveillance, ainsi que la responsabilité de plusieurs mesures et stratégies importantes annoncées dans le plan, comme les mesures réglementaires visant à réduire les émissions des véhicules légers. Le Ministère a également finalisé la norme sur la disponibilité des véhicules électriques, le Règlement sur l’électricité propre et le Règlement sur le méthane dans le secteur du pétrole et du gaz renforcé. ECCC a aussi travaillé à concevoir un plafond sur les émissions du secteur pétrolier et gazier. La mobilisation continue des partenaires et des intervenants pour mettre en œuvre le plan était une priorité en 2023-2024.

En 2023, le premier rapport d’étape sur le Plan de réduction des émissions pour 2030 a été publié, comme l’exige la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité. Ce rapport conclut qu’en supposant la mise en œuvre complète de ce plan, il est à présent prévu que le Canada dépassera son objectif provisoire de réduire les émissions de 20 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2026. Le pays est sur une bonne voie pour atteindre sa cible de 2030; il planifie des mesures supplémentaires et travaille avec des partenaires pour atteindre ses cibles ambitieuses de réduction des émissions de GES. Il est attendu que le Canada atteindra un niveau d’émissions 40 % inférieur aux niveaux de 2005 si des mesures supplémentaires (prises en compte dans le rapport d’étape) et de nouvelles mesures (non prises en compte dans le rapport d’étape) sont mises en œuvre.

ECCC a travaillé avec Ressources naturelles Canada pour mettre en œuvre l’engagement du gouvernement à plafonner et à réduire les émissions de GES du secteur pétrolier et gazier, garantissant ainsi que ce secteur apporte une contribution ambitieuse et réalisable à l’atteinte des objectifs climatiques du pays pour 2030. Lors de la CdP26 en 2021, le gouvernement du Canada a annoncé de nouvelles mesures ambitieuses pour soutenir l’atteinte de la cible nationale relative aux GES pour 2030. Ces mesures comprenaient le plafonnement et la réduction des émissions de GES du secteur pétrolier et gazier au rythme et à l’échelle nécessaires pour parvenir à la carboneutralité d’ici 2050, ainsi que la réduction des émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier d’au moins 75 % par rapport aux niveaux de 2012 d’ici 2030. En 2023-2024, ECCC a pris des mesures énergiques pour faire progresser ces objectifs. En décembre 2023, le Ministère a publié le projet de cadre réglementaire pour plafonner les émissions de gaz à effet de serre du secteur pétrolier et gazier, qui propose un système national de plafonnement et d’échange pour le secteur, encadré par un règlement qui sera pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Le Ministère a avancé la mise en œuvre de Plus vite et plus loin : la stratégie canadienne sur le méthane, un plan visant à réduire les émissions de méthane dans l’ensemble de l’économie canadienne qui est conforme à l’Engagement mondial sur le méthane [disponible seulement en Anglais], lequel appelle à une réduction de 30 % des émissions mondiales de méthane. ECCC a collaboré avec succès avec les provinces, les territoires et d’autres ministères clés pour mettre en œuvre de nouvelles méthodes importantes permettant de quantifier les émissions fugitives du secteur pétrolier et gazier dans le Rapport d’inventaire national. Pour la première fois, ces méthodes de quantification font appel à des mesures atmosphériques.

En 2023-2024, le Ministère a publié des modifications proposées de la réglementation sur le méthane dans le secteur pétrolier et gazier qui permettront d’atteindre l’objectif du Canada de réduire de 75 % les émissions de méthane de ce secteur par rapport aux niveaux de 2012 d’ici 2030, ce qui correspond à une réduction de plus de 200 mégatonnes (d’équivalents en dioxyde de carbone) entre 2027 et 2040. De plus, le Ministère a continué d’élaborer un nouveau règlement visant à réduire les émissions de méthane des sites d’enfouissement de 50 % d’ici 2030. Un projet de règlement est prévu à la fin de 2024-2025.

ECCC a continué de travailler avec les provinces, les territoires, les groupes autochtones, l’industrie, les organisations non gouvernementales et le milieu universitaire à l’élaboration du Règlement sur l’électricité propre, qui devrait permettre au secteur de l’électricité de devenir carboneutre, tout en soutenant une électricité fiable et abordable. Un réseau électrique propre est essentiel pour parvenir à une économie carboneutre, car il permet de décarboner d’autres secteurs. Le Ministère appuie également les efforts visant à faire progresser la première phase d’une boucle de l’Atlantique modifiée reliant la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. Ce projet facilitera le transport d’énergie propre entre les provinces, aidera à éliminer progressivement la production d’électricité à partir de charbon et favorisera un réseau carboneutre.

Le Ministère a continué de travailler avec Innovation, Sciences et Développement économique Canada, Transports Canada et Ressources naturelles Canada pour atteindre les objectifs concernant les véhicules zéro émission (VZE), qui doivent représenter au moins 60 % des ventes de véhicules légers d’ici 2030 et 100 % d’ici 2035, ainsi que 100 % des ventes de véhicules moyens et lourds d’ici 2040.Note de bas de page 32 Les travaux d’ECCC devant accélérer la transition vers un avenir carboneutre comprennent la publication d’un règlement exigeant l’approvisionnement en véhicules légers zéro émission à compter de 2026. Ce règlement est entré en vigueur en décembre 2023 et exige que le Canada atteigne la cible de 100 % de VZE dans les ventes de véhicules légers d’ici 2035. En 2023-2024, ECCC a également continué d’appuyer le travail d’autres partenaires fédéraux dans le déploiement d’un programme de 547,5 millions de dollars sur quatre ans d’incitatifs pour les véhicules moyens et lourds zéro émission afin d’aider les entreprises à moderniser leurs parcs de véhicules. Ces incitatifs, annoncés en 2022, s’ajoutent à d’autres programmes soutenant le passage aux VZE, notamment les suivants :

- 1,7 milliard de dollars pour prolonger le Programme d’incitatifs pour les véhicules zéro émission (iVZE) jusqu’en mars 2025 afin d’aider un plus grand nombre de Canadiens à adopter les VZE, auxquels s’ajoute un montant complémentaire de 607,9 millions de dollars annoncé dans le budget de 2024;

- un investissement de 500 millions de dollars de la Banque de l’infrastructure du Canada dans l’infrastructure urbaine et commerciale à grande échelle de recharge et de ravitaillement des VZE;

- 400 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2022-2023, pour financer le déploiement de l’infrastructure de recharge des VZE dans les collectivités suburbaines et éloignées au moyen du Programme d’infrastructure pour les véhicules à émission zéro (PIVEZ).

ECCC a également collaboré avec la Californie, dans le cadre du récent protocole d’entente avec le California Air Resources Board, sur des mesures visant à faire progresser le transport propre et à réduire les émissions de GES.

Faire progresser le leadership climatique autochtone

ECCC a maintenu son partenariat et poursuivi son dialogue constructif avec les gouvernements et les organisations représentantes des Premières Nations, des Inuits et des Métis afin de faire progresser le leadership autochtone en matière de climat et de permettre la conception de politiques et de programmes fédéraux qui répondent à leurs priorités climatiques. Les Premières Nations, les Inuits et les Métis sont à l’avant-plan des efforts de sensibilisation aux répercussions des changements climatiques. Ils ont appelé à des mesures ambitieuses pour réduire la pollution, s’adapter aux conséquences des changements climatiques et améliorer la manière dont l’environnement naturel est respecté et protégé. Ce faisant, ils continuent de renforcer l’importance cruciale du leadership des peuples autochtones dans la réalisation des changements fondamentaux nécessaires pour lutter contre les changements climatiques et faire progresser la réconciliation au Canada. C’est pourquoi, comme il est indiqué dans le Plan de réduction des émissions pour 2030, le Ministère a continué de collaborer avec les partenaires autochtones à l’élaboration de politiques et de programmes visant à répondre aux priorités climatiques d’une manière qui respecte la science et le savoir autochtones, reconnaît les droits inhérents et issus de traités des peuples autochtones et fait progresser la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Il est très important de souligner la nécessité de tisser la science autochtone avec la science occidentale pour orienter et améliorer la prise de décisions tout en faisant progresser le leadership autochtone en matière de climat afin d’assurer que la conception des politiques et des programmes fédéraux tient compte des priorités climatiques des Autochtones. Les principales initiatives en 2023-2024 ont été : la collaboration avec les partenaires des Premières Nations, des Inuits et des Métis pour élaborer un programme de leadership autochtone en matière de climat fondé sur les distinctions; la mise en œuvre de la Stratégie nationale d’adaptation; et l’avancement des projets d’énergie propre et d’efficacité énergétique dans le cadre du Fonds de leadership autochtone.

Le Ministère a également travaillé à l’instauration de divulgations financières obligatoires liées au climat. Ces divulgations appuient la ministre des Finances dans le travail qu’elle réalise avec les provinces et les territoires pour passer à des divulgations financières obligatoires liées au climat reposant sur le cadre du groupe de travail sur les divulgations financières liées au climat [disponible seulement en Anglais], et pour exiger que les institutions sous réglementation fédérale, y compris les institutions financières, les caisses de retraite et les organismes gouvernementaux, publient des informations financières liées au climat et des plans de carboneutralité. Le Ministère a continué de collaborer avec le ministère des Finances Canada pour appuyer les travaux du Conseil d’action en matière de finance durable, qui a fourni une contribution du secteur financier à la conception de l’infrastructure fondamentale du marché, y compris une meilleure divulgation des données climatiques, la définition des investissements verts et de transition, ainsi que les données et les analyses climatiques.

ECCC a également poursuivi l’élaboration d’une stratégie sur les données climatiques et de plans d’action connexes, qui devraient être achevés en 2024-2025. Cette stratégie s’appuiera sur les travaux du Conseil d’action en matière de finance durable et sur de nombreuses stratégies fédérales relatives au climat et aux données. Elle servira de feuille de route pour mettre à la disposition du public des données fédérales pertinentes pour l’évaluation des risques physiques et de transition liés aux changements climatiques. Les travaux soutenant l’élaboration de cette stratégie, y compris l’analyse et la mobilisation d’autres ministères fédéraux et du secteur privé, vont bon train.

Tarification de la pollution par le carbone

ECCC a continué de mettre en œuvre l’Approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone. Un prix de la pollution par le carbone au Canada incite les particuliers, les ménages et les entreprises à choisir des options plus propres, notamment les technologies vertes. En vertu de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, le système fédéral de tarification de la pollution par le carbone comporte deux éléments : une redevance réglementaire sur les combustibles fossiles (la redevance fédérale sur les combustibles) et un mécanisme de tarification fondé sur le rendement s’appliquant aux installations industrielles, connu sous le nom de Système de tarification fondé sur le rendement (STFR). Le système s’applique dans les provinces et les territoires qui en ont fait la demande et dans ceux qui n’avaient pas mis en place de système répondant aux critères de rigueur du modèle fédéral. Le STFR est conçu pour fixer un prix de la pollution par le carbone et réduire les risques de fuite de carbone de l’industrie, aidant ainsi les industries à maintenir leur compétitivité par rapport à leurs homologues internationaux et leur offrant la souplesse nécessaire pour respecter les limites d’émissions grâce à l’échange de droits d’émission et à l’utilisation de crédits compensatoires pour les GES.

En plus de s’assurer que les systèmes provinciaux et territoriaux de tarification de la pollution par le carbone sont harmonisés aux normes de rigueur nationales minimales (le modèle fédéral), ECCC a appuyé la tarification de la pollution par le carbone en 2023-2024 :

- en continuant d’administrer le Système de tarification fondé sur le rendement (STFR) fédéral pour les émetteurs industriels;

- en modifiant le Règlement sur le STFR pour assurer la réduction continue des émissions de GES, réduire le fardeau administratif et améliorer la mise en œuvre;

- en mettant en œuvre le Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les GES et en continuant d’élaborer et de publier des protocoles fédéraux de crédits compensatoires pour les GES applicables à divers types de projets dans d’autres secteurs. Le système encourage les projets novateurs qui vont au-delà des exigences légales et des pratiques courantes pour réduire les émissions de GES, et qui ne sont pas couverts par la tarification de la pollution par le carbone, notamment dans les secteurs de l’agriculture, de la foresterie, des déchets et des technologies de pointe. Par exemple, en 2023-2024, ECCC a publié un nouveau projet de protocole sur la réduction des émissions de méthane entérique des bovins de boucherie qui incitera les agriculteurs à réduire les émissions de méthane en leur donnant la possibilité de générer et de vendre des crédits compensatoires fédéraux aux installations assujetties au STFR ou à d’autres qui cherchent à atteindre des cibles climatiques volontaires.

Le gouvernement du Canada a continué de retourner les recettes du système fédéral de tarification de la pollution par le carbone aux administrations d’origine. Dans les provinces où ce système s’applique, il a retourné la majorité des recettes de la redevance fédérale sur les combustibles directement aux familles chaque trimestre par la Remise canadienne sur le carbone (RCC) pour les particuliers. La partie restante des recettes de la redevance est retournée aux agriculteurs, aux petites et moyennes entreprises, et aux gouvernements autochtones par des mécanismes élaborés conjointement. Les recettes issues du STFR fédéral ont été retournées à l’administration dans laquelle elles ont été perçues, notamment pour appuyer la réduction des émissions dans les installations industrielles.

Comment fonctionne la tarification fédérale du carbone?

Le système fédéral de tarification de la pollution par le carbone comporte deux éléments : la redevance fédérale sur les combustibles et le Système de tarification fondé sur le rendement (STFR). Toutes les recettes provenant de ces deux éléments sont retournées aux Canadiens.

- La plupart des recettes de la redevance fédérale sur les combustibles vont directement aux ménages par les paiements trimestriels de la Remise canadienne sur le carbone (anciennement l’Incitatif à agir pour le climat). Le reste des recettes est retourné par des programmes fédéraux à des groupes qui pourraient être touchés de façon disproportionnée par les changements climatiques, soit les agriculteurs, les peuples autochtones et les petites et moyennes entreprises.

- Les recettes perçues dans le cadre du STFR fédéral sont retournées au moyen du Fonds issu des produits du STFR. Ce dernier soutient des projets de décarbonation et d’énergie propre dans les provinces et les territoires où le STFR fédéral s’applique. Il compte deux volets, soit le Programme d’incitation à la décarbonisation, qui appuie les projets de technologies propres réduisant les émissions de GES dans les installations assujetties au STFR, et le Fonds pour l’électricité de l’avenir, qui appuie les initiatives d’énergie propre à grande échelle. Par ces deux volets, ECCC a engagé environ 581 millions de dollars en recettes du STFR.

En 2023-2024, ECCC a continué d’élaborer conjointement des approches pour remettre 1 % des produits de la redevance sur les combustibles à des bénéficiaires autochtones dans les provinces et territoires où le programme fédéral est en vigueur. Un programme a été conçu en fonction des commentaires des partenaires et des organismes centraux, et la proposition est actuellement en attente de décision. Les commentaires des partenaires ont contribué à la décision de la ministre des Finances d’augmenter le pourcentage des recettes à retourner aux gouvernements autochtones à compter de 2024-2025.

Le Ministère a continué de faire progresser les travaux nationaux et internationaux visant à réduire les émissions de polluants climatiques de courte durée de vie (PCDV), conformément à la Stratégie de lutte contre les polluants climatiques de courte durée de vie (PDF) du Canada. Les PCDV tels que le carbone noir, le méthane, les hydrofluorocarbones et l’ozone troposphérique sont de puissants GES et polluants atmosphériques qui contribuent au réchauffement climatique et peuvent compromettre la qualité de l’air. En 2023-2024, le Canada a contribué aux efforts mondiaux visant à réduire les émissions de PCDV en participant à des forums internationaux, comme la Coalition pour le climat et l’air pur, le Conseil de l’Arctique [disponible seulement en Anglais], l’Engagement mondial sur le méthane [disponible seulement en Anglais] (dont il était un pays champion) et l’Initiative mondiale sur le méthane [disponible seulement en Anglais]. ECCC fournit également deux millions de dollars en fonds de lutte contre les changements climatiques entre 2023 et 2026 pour atténuer le méthane dans les pays en développement grâce à des projets sélectionnés à la lumière des conseils de l’Initiative mondiale sur le méthane.

ECCC a poursuivi la mise en œuvre du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement afin de réduire progressivement l’utilisation des hydrofluorocarbones (HFC), de puissants PCDV qui contribuent aux changements climatiques. Les mesures de contrôle devraient entraîner des réductions cumulatives des émissions de GES de 37 mégatonnes d’équivalents en dioxyde de carbone (Mt éq. CO2) entre 2018 et 2030.

Engagement à réduire les HFC

Le Canada s’est engagé, dans l’Amendement de Kigali au Protocole de Montréal, à réduire les HFC de 85 % d’ici 2036. Il continue de travailler avec tous les intervenants de l’industrie pour s’assurer de respecter ses obligations internationales d’élimination progressive des HFC et de protection de notre environnement.

Fournir des informations pour soutenir la prise de décision et la responsabilité

ECCC a maintenu son engagement à moderniser ses services numériques pour améliorer l’accès à des données et à des renseignements scientifiques fondamentaux sur le climat qui font autorité. Grâce à cette modernisation, les travaux de ses scientifiques pourront mieux orienter et soutenir les priorités des programmes sur la croissance propre et les changements climatiques.

Le Ministère a également continué de travailler avec des partenaires et des experts pour élaborer et publier les meilleurs renseignements et données scientifiques disponibles afin de mettre à la disposition du public l’information la plus récente sur les émissions de GES et les polluants atmosphériques. ECCC a publié cette information dans les inventaires et les rapports annuels suivants :

- Rapport d’inventaire national : sources et puits de gaz à effet de serre au Canada

- Aperçu des émissions déclarées : Programme de déclaration des gaz à effet de serre par les installations

- Inventaire des émissions de polluants atmosphériques du Canada

- Inventaire des émissions de carbone noir du Canada

En 2023-2024, ECCC a maintenu, mis à jour et élargi le modèle d’analyse du cycle de vie (ACV) des combustibles du gouvernement du Canada, qui est accessible au public, afin d’appuyer de multiples initiatives gouvernementales. Le modèle d’ACV des combustibles est un outil qui permet de calculer l’intensité en carbone du cycle de vie des sources d’énergie et des combustibles utilisés et produits au Canada. Le Règlement sur les combustibles propres est le premier règlement à l’employer pour déterminer l’intensité en carbone de combustibles et de sources d’énergie aux fins de la création de crédits, et d’autres programmes gouvernementaux envisagent d’y recourir. Le modèle d’ACV des combustibles est conçu pour :

- fournir des calculs transparents et traçables de l’intensité en carbone;

- représenter les voies de production de combustibles au Canada en s’appuyant sur des données canadiennes et mondiales, selon le cas;

- être robuste par le respect des lignes directrices de l’Organisation internationale de normalisation, en particulier les normes 14040 et 14044;

- être utilisé pour orienter et appuyer l’élaboration de plusieurs politiques et programmes visant les GES du gouvernement du Canada.

ECCC a continué d’appliquer l’Évaluation stratégique des changements climatiques (ESCC) dans les évaluations d’impact fédérales. L’ESCC fournit des conseils sur la façon dont les changements climatiques devraient être pris en compte dans les évaluations d’impact afin d’assurer une plus grande transparence, une plus grande clarté, une plus grande cohérence et une meilleure certitude des processus. Elle décrit les processus que les promoteurs de projets peuvent suivre pour atténuer les émissions de GES grâce à l’utilisation des meilleures technologies disponibles et des meilleures pratiques environnementales, et pour élaborer des plans crédibles de carboneutralité d’ici 2050. Conformément aux principes de l’ESCC, ECCC a fourni des conseils sur la caractérisation des effets des projets évalués en 2023-2024 et l’efficacité des mesures d’atténuation envisagées aux promoteurs de projets et à l’Agence d’évaluation d’impact du Canada.

Le Ministère a continué de mettre en œuvre le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone (FEFEC) pour appuyer l’action climatique partout au Canada. ECCC a mis en œuvre le Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone en 2023-2024 en travaillant avec les provinces et les territoires et en leur offrant des fonds pour les aider à respecter leurs engagements à réduire la pollution par le carbone et à contribuer à l’atteinte ou au dépassement de la cible climatique du Canada pour 2030. Le Ministère a également continué d’administrer le Défi pour une économie à faibles émissions de carbone, qui appuie des projets devant entraîner une croissance propre, réduire les émissions de GES et aider à respecter les engagements pris par le Canada dans l’Accord de Paris.

Le Plan de réduction des émissions pour 2030 prévoit une recapitalisation du FEFEC, à compter de 2023-2024, qui comprend un nouveau Fonds de leadership autochtone de 180 millions de dollars et un Fonds de préparation à la mise en œuvre. Étant donné cette recapitalisation, le Ministère a collaboré avec les provinces et les territoires dans le cadre du Fonds de leadership pour lancer une nouvelle période d’acceptation de demandes de financement fondée sur le mérite en 2023-2024. Celle-ci appuie des projets contribuant à la réalisation des objectifs climatiques du Canada pour 2030 et 2050.

ECCC a continué d’utiliser l’enveloppe du Fonds pour dommages à l’environnement, approvisionnée par des amendes, des pénalités, des ordonnances de tribunaux et des paiements volontaires pour les infractions environnementales, afin d’administrer le Fonds d’action et de sensibilisation pour le climat (FASC). Établi en 2020, le FASC est une initiative de financement qui investira jusqu’à 206 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir des projets canadiens aidant à réduire les émissions de GES du Canada et à bâtir une économie carboneutre durable d’ici 2050. En 2023-2024, le FASC a appuyé trois priorités : 1) accroître la sensibilisation des jeunes aux questions climatiques et l’action communautaire pour le climat; 2) faire progresser les sciences et les technologies climatiques; et 3) soutenir la recherche sur le climat dans les groupes de réflexion et les établissements d’enseignement canadiens.

Fonds d’action et de sensibilisation pour le climat

Pour appuyer ses priorités, le FASC a lancé de nombreux appels de propositions, qui visaient notamment :

- la sensibilisation des jeunes aux questions climatiques (été 2020);

- l’action communautaire pour le climat (automne 2020 et hiver 2022);

- la recherche sur le climat dans les groupes de réflexion et les établissements d’enseignement canadiens (été 2022);

- les sciences et les technologies liées aux changements climatiques (printemps 2021).

En 2023-2024, ECCC a continué de mobiliser les Canadiens pour mieux communiquer les répercussions des changements climatiques. Le Ministère s’est fondé sur les dernières recherches sur le comportement pour orienter une approche à plusieurs volets permettant de mieux sensibiliser les Canadiens. ECCC a notamment mené des campagnes de publicité ciblée et de marketing dans les médias sociaux, ainsi qu’élaboré un document de travail en consultation avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les organisations non gouvernementales de l’environnement afin d’orienter la conception d’un cadre national axé sur l’apprentissage environnemental. Le Ministère s’est engagé à verser 12,5 millions de dollars en financement dans le cadre d’une nouvelle collaboration avec des organismes philanthropiques pour appuyer l’élaboration de projets de conscience de l’environnement partout au Canada. Ces projets aideront à donner aux jeunes Canadiens les connaissances et les compétences dont ils ont besoin pour comprendre les changements climatiques et composer avec cette réalité.

En s’appuyant sur une phase pilote et en collaborant avec les organismes centraux et les ministères clés, ECCC a continué d’élaborer et de mettre en œuvre une optique climatique pour faciliter l’intégration des considérations liées à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à ceux-ci dans le processus décisionnel du gouvernement. Le Ministère a élaboré la nouvelle Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique et en a demandé l’approbation. Cette directive exige l’application d’un nouvel outil d’évaluation, l’Optique de climat, de nature et d’économie, dans l’élaboration de politiques, de programmes et de règlements. Cette approche met l’accent sur la réduction des GES, l’adaptation aux changements climatiques, la protection de la biodiversité et l’appui à la croissance économique.

La conservation pour faire face aux changements climatiques

Pour lutter contre les changements climatiques, le Ministère a continué d’utiliser des solutions axées sur la nature, notamment la conservation des terres, qui réduiront les émissions de GES de cinq à sept mégatonnes par année en 2030. Les changements climatiques et la perte de biodiversité sont souvent considérés comme une double crise contre laquelle des solutions intégrées et complémentaires sont à la fois cruciales et urgentes. Le Canada a un rôle à jouer dans l’élaboration et la mise en œuvre de telles solutions, en partie parce que ses vastes paysages de forêts, de terres humides, de tourbières et d’autres écosystèmes riches en carbone constituent l’un des plus grands réservoirs de carbone au monde. Le gouvernement du Canada s’est engagé à conserver 25 % des terres et des océans du pays d’ici 2025 et 30 % d’ici 2030.

En assurant la conservation et le rétablissement de ses écosystèmes riches en carbone, tels que les terres humides, ainsi qu’en améliorant les pratiques de gestion qui y sont appliquées, le Canada luttera contre les changements climatiques en réduisant les émissions nettes de GES tout en procurant des avantages pour la biodiversité, comme un habitat, ainsi que pour la santé et le bien-être de la population dans tout le pays. ECCC a continué de travailler avec les partenaires fédéraux, les provinces, les territoires, les peuples autochtones, les organismes de conservation, le secteur privé et la société civile pour mettre en œuvre de nouveaux investissements dans le cadre du Fonds pour des solutions climatiques naturelles, notamment :

- 3,16 milliards de dollars sur 10 ans pour planter deux milliards d’arbres (sous la direction de Ressources naturelles Canada);

- 1,41 milliard de dollars sur 10 ans pour réduire les émissions de GES grâce à la protection, à l’amélioration de la gestion et au rétablissement des terres humides, des tourbières, des prairies et des forêts par l’intermédiaire du Fonds des solutions climatiques axées sur la nature;

- 885 millions de dollars sur 10 ans pour établir un nouveau programme Solutions agricoles pour le climat (dirigé par Agriculture et Agroalimentaire Canada).

Le Plan de réduction des émissions intègre des solutions climatiques axées sur la nature et complète les efforts internationaux du Canada, notamment dans les pays en développement où le Canada s’est engagé à octroyer au moins 20 % de son financement international pour le climat à des solutions climatiques axées sur la nature offrant des avantages pour la biodiversité.

Les communautés, les économies et les écosystèmes canadiens sont plus résilients

Améliorer les services climatiques pour renforcer la résilience aux changements climatiques

En 2023-2024, ECCC a fourni aux Canadiens des données et des renseignements climatiques faisant autorité par l’intermédiaire du Centre canadien des services climatiques (CCSC). Le CCSC a continué de travailler avec des partenaires et des intervenants pour aider les Canadiens à accroître leur résilience aux changements climatiques grâce à de l’information, à des formations, à des lignes directrices et à des ressources qui appuient les décisions éclairées en matière de climat. Le Ministère a continué d’élargir le réseau national d’organismes régionaux de services climatiques pour accroître la capacité locale, notamment par un nouveau projet pilote d’offre de services climatiques régionaux en Ontario. ECCC a également élaboré un modèle de prestation de services dans le Nord et commencé à travailler avec le Climate Risk Institute afin de dresser des profils de données climatiques pour les collectivités nordiques.

Le CCSC, en collaboration avec ses partenaires, a publié de nouveaux renseignements et activé de nouvelles fonctions sur DonneesClimatiques.ca. Parmi les nouveaux ajouts, mentionnons les projections de l’humidex, les projections des zones climatiques des bâtiments, l’outil des analogues spatiaux canadiens et une série pilote de balados visant à faciliter l’acquisition de connaissances sur les données climatiques. Le taux de consultation de DonneesClimatiques.ca a augmenté de 20 % par rapport à l’exercice précédent, et neuf nouveaux exemples ont été ajoutés à la carte des actions en adaptation. De plus, le CCSC a offert des séances de formation sur mesure, comme un cours d’introduction à l’utilisation des données climatiques pour les fonctionnaires fédéraux, ainsi qu’une formation ciblée pour les professionnels de l’architecture et les professionnels du secteur de la santé.

Les produits et services du CCSC ont connu leur plus haut taux d’utilisation par les publics cibles depuis la création du CCSC en 2018. Le Centre d’aide des services climatiques a répondu à 793 cas en 2023-2024, une augmentation de 10,9 % par rapport à l’exercice précédent, tout en maintenant un taux élevé de satisfaction de la clientèle.

Le Canada se réchauffe rapidement

Le Canada se réchauffe à un taux correspondant au double du taux mondial moyen, et le Nord, au triple de ce taux. Cette situation augmente la fréquence et l’intensité des vagues de chaleur, des sécheresses et des feux de forêt, et contribue au dégel du pergélisol et à l’élévation du niveau de la mer. Afin de relever ce défi croissant, ECCC travaille avec des partenaires pour améliorer les mesures d’adaptation aux changements climatiques.

La Stratégie nationale d’adaptation du Canada, publiée par ECCC en juin 2023, reflète deux années de collaboration avec : les gouvernements provinciaux et territoriaux et les administrations municipales; les représentants des Premières Nations, des Inuits et des Métis; les experts et intervenants clés; et les Canadiens. Une telle ampleur de mobilisation a permis au Canada de rassembler, pour la première fois, les objectifs et les priorités d’adaptation en un seul cadre, unissant ainsi de nombreuses autres administrations nationales et infranationales. La Stratégie aide à orienter les efforts de tous les secteurs de la société en matière d’adaptation et s’appuie sur un ensemble de principes directeurs visant à garantir que les investissements et les solutions sont justes, inclusifs et équitables. Des plans d’action bilatéraux décrits dans la SNA ont été lancés avec les provinces et les territoires, et les occasions d’inclure les groupes autochtones dès le départ ont été saisies. Toutes les provinces et tous les territoires ont été contactés pour amorcer la coordination de l’adaptation, et les gouvernements du Québec, de la Colombie-Britannique et des trois territoires se sont tous engagés à commencer la planification conjointe de l’adaptation en 2023-2024.

Adaptation aux risques et aux défis liés aux changements climatiques

La préparation aux changements climatiques comprend des mesures comme l’interdiction de la construction d’habitations dans les plaines inondables, l’augmentation du couvert forestier dans les forêts urbaines pour réduire les effets des vagues de chaleur, et l’utilisation de données pour cartographier et gérer les risques de feux de forêt et d’inondations.

Le PAAGC complète les efforts d’adaptation des provinces, des territoires et des partenaires autochtones et comprend plus de 70 mesures nouvelles et en cours pour faire progresser les domaines prioritaires de la SNA. Résultant d’une collaboration entre ECCC et la Fédération canadienne des municipalités en 2023-2024, un total de 530 millions de dollars sera disponible en 2024-2025 afin que le Fonds municipal vert étendre ses services pour soutenir les initiatives d’adaptation communautaires. Le Ministère a également continué d’élaborer une nouvelle évaluation pancanadienne de la science du climat afin de fournir aux Canadiens des connaissances et des données faisant autorité à l’appui des efforts d’adaptation.

Le Ministère a soutenu la coopération nationale sur l’adaptation aux changements climatiques. ECCC s’est associé à Ouranos, un consortium sur le climat, pour planifier la septième série de conférences internationales Adaptation Futures sur l’adaptation mondiale, qui a eu lieu à Montréal en 2023. Le Ministère a continué de collaborer avec les provinces et les territoires par l’intermédiaire du Conseil canadien des ministres de l’environnement, ainsi qu’avec les Premières Nations, les Inuits et la Nation métisse au moyen de trois tables bilatérales de haut niveau fondées sur les distinctions, afin de mettre en commun les connaissances et les pratiques exemplaires pour faire progresser les efforts d’adaptation dans l’ensemble des provinces et des territoires.

Le Canada contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à augmenter la résilience mondiale aux changements climatiques

Le Canada sur la scène climatique mondiale

En 2023-2024, ECCC a continué de diriger l’engagement du Canada relatif aux changements climatiques et à l’environnement dans divers forums multilatéraux, tels que le G7, le G20, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement (UNEA), entre autres, contribuant ainsi à faire progresser la réalisation des objectifs ambitieux de l’Accord de Paris. Le Canada a participé à la 28e Conférence des Parties (CdP28) à la CCNUCC en novembre et décembre 2023 à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Lors de cet événement, ECCC a pris part au premier bilan mondial de l’Accord de Paris, qui a donné lieu à des appels inédits à tripler les énergies renouvelables et à doubler l’efficacité énergétique, et témoigné d’un consensus historique de près de 200 pays à remplacer les combustibles fossiles dans les systèmes énergétiques. En collaboration avec d’autres ministères, ECCC a veillé à ce que toutes les Parties prennent des mesures ambitieuses régies par un cadre commun qui reflète les normes les plus élevées de transparence et d’intégrité scientifique. Le Canada a également fait preuve de leadership pour garder le rythme en ce qui a trait à l’élimination progressive des subventions inefficaces aux combustibles fossiles et l’abandon progressif de l’énergie produite à partir de charbon sans mesures de dépollution afin d’aider les pays en développement à lutter contre les changements climatiques, et pour reconnaître que les mesures prises pour le climat et la biodiversité se renforcent mutuellement.

Lors de la réunion des ministres responsables du climat, de l’énergie et de l’environnement du G7 en avril 2024, le Canada a travaillé avec des partenaires pour concrétiser les engagements de la CdP28 et susciter une action climatique mondiale ambitieuse, notamment en convenant d’un calendrier du G7 pour l’abandon progressif de l’énergie produite à partir de charbon sans mesures de dépollution dans la première moitié des années 2030. Le Canada s’est également engagé à contribuer aux efforts mondiaux visant à accélérer la réduction des émissions mondiales de méthane et à accroître la capacité mondiale de stockage d’énergie. Les ministres du G7 ont également envoyé un signal fort de soutien à l’établissement d’un nouvel objectif mondial de financement climatique pendant la CdP29 en novembre 2024. De plus, lors de la quatrième réunion des dirigeants du Forum des grandes puissances économiques sur l’énergie et le climat en avril 2023, le Canada a soutenu les efforts collectifs visant à garder atteignable l’objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius, et annoncé qu’il participerait au sprint pour le financement de la lutte contre le méthane avant la CdP28 afin d’aider les pays en développement à lutter contre ce puissant GES.

Les travaux internationaux d’ECCC consistent également à mobiliser les provinces et les territoires, les peuples autochtones et les intervenants clés, notamment les jeunes, la société civile, l’industrie et les syndicats, au sujet de l’élaboration de politiques climatiques internationales et de la promotion de l’égalité des genres et du rôle des femmes et des personnes de diverses identités de genre dans l’action climatique à travers le monde.

Le Ministère a continué d’appuyer les efforts d’adaptation et d’atténuation des pays en développement, y compris les petits États insulaires et les pays les moins avancés, qui sont particulièrement vulnérables et exposés aux urgences liées au climat. ECCC gère l’engagement du Canada à verser 5,3 milliards de dollars en financement climatique en collaboration avec Affaires mondiales Canada. Cet engagement, qui s’étend de 2021 à 2026, soutient les pays en développement dans leur transition vers un développement durable inclusif, à faibles émissions de carbone, résilient aux changements climatiques et respectueux de la nature. ECCC et Affaires mondiales Canada coprésident des comités de gouvernance interministériels afin d’assurer une approche pangouvernementale efficace pour la mise en œuvre de l’engagement du Canada en matière de financement climatique. En 2023-2024, ECCC a continué de diriger la mise en œuvre, par des voies bilatérales et multilatérales, d’un financement climatique d’environ 160 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir l’action climatique dans les pays en développement. Il a annoncé un financement supplémentaire de 250 000 dollars pour le Climate Finance Access Network [disponible seulement en Anglais], qui s’ajoute à son engagement précédent de 5 millions de dollars en 2022 et à l’engagement initial de 9,5 millions de dollars d’Affaires mondiales Canada en 2020. Le Climate Finance Access Network soutient la capacité des pays en développement à obtenir des fonds publics et privés pour faire des investissements prioritaires dans l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation aux changements climatiques sur leurs territoires.

ECCC a continué de faire progresser l’action climatique internationale, particulièrement en ce qui concerne l’adaptation, grâce à sa participation à des initiatives multilatérales ciblées. Le Ministère a notamment pris part au Groupe des champions du financement de l’adaptation, un groupe international auquel le Canada s’est joint en 2022. Le Canada travaille de concert avec d’autres membres pour accélérer le financement de l’adaptation et améliorer sa qualité et son accessibilité, en particulier pour les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement. En 2023-2024, le Canada a annoncé qu’il verserait cinq millions de dollars sur trois ans en financement climatique international à l’Initiative des pays les moins avancés pour une adaptation et une résilience efficaces. Cette mesure fait suite à l’annonce qu’il avait faite en 2022 concernant son adhésion au Pacte de partenariat pour la vision 2050 des pays les moins avancés, à l’appui de l’Initiative des pays les moins avancés pour une adaptation et une résilience efficaces.

Le Ministère a également poursuivi les partenariats internationaux, les initiatives et la coopération bilatérale pour faire progresser la croissance propre et l’action climatique. ECCC a continué de représenter le Canada en tant que coprésident de l’Alliance : Énergiser au-delà du charbon avec le Royaume-Uni, la première et la seule initiative au monde à être dirigée par des gouvernements et à avoir comme objectif d’accélérer l’élimination progressive mondiale des émissions provenant de l’énergie produite à partir de charbon. Le Ministère a appuyé les initiatives gouvernementales visant à accélérer la réalisation de l’engagement pris par le Canada au G20 d’éliminer les subventions aux combustibles fossiles d’ici 2023. Le pays est ainsi le premier du G20 à supprimer progressivement ces subventions avant l’échéance de 2025. En 2023, ECCC a publié les documents Subventions inefficaces aux combustibles fossiles – Cadre d’évaluation pour auto-examen par le gouvernement du Canada et Subventions inefficaces pour les combustibles fossiles – Lignes directrices du gouvernement du Canada, qui ont été élaborés en collaboration avec le ministère des Finances Canada.

Dans le cadre du Défi mondial sur la tarification du carbone, ECCC a travaillé avec des partenaires internationaux pour accroître la part des émissions mondiales de GES qui sont assujetties à la tarification du carbone. En 2023-2024, Le Ministère a facilité l’établissement du Secrétariat du Défi et préparé des ateliers techniques et des échanges de pays à pays pour promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre de politiques de tarification du carbone. ECCC a dirigé l’organisation d’un événement de haut niveau en marge de la 78e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, réunissant des partenaires internationaux pour affirmer leur engagement envers la tarification du carbone, et a accueilli trois nouveaux membres : la Norvège, le Danemark et la Côte d’Ivoire. La Suède et l’Union européenne se sont également jointes au Défi avant la CdP28, durant laquelle le Canada a dirigé une discussion ministérielle et une table ronde technique.

En 2023-2024, ECCC a pris des mesures pour promouvoir les objectifs portant sur la croissance propre et les changements climatiques au moyen de dispositions environnementales ambitieuses, exhaustives et exécutoires dans ses accords de libre-échange (ALE). Ses travaux dans ce domaine comprennent la négociation d’obligations visant à maintenir une gouvernance environnementale solide alors que le commerce et l’investissement se libéralisent, et des engagements à coopérer à propos d’un éventail de questions environnementales mondiales, notamment la conservation de la biodiversité, la réduction de la pollution, les changements climatiques et les technologies propres. En avril 2023, le Canada a conclu les négociations de l’ALE modernisé avec l’Ukraine, qui comprend un chapitre complet sur l’environnement et des dispositions reconnaissant l’importance des politiques sur les changements climatiques. Le Canada a continué de chercher à inclure des dispositions environnementales dans ses négociations d’ALE avec l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) et l’Indonésie, ainsi que dans les discussions exploratoires avec l’Équateur.

Le Ministère a également fait progresser l’action climatique grâce à des discussions et à des accords internationaux hors du contexte des ALE. Par exemple, le Canada et les États-Unis ont publié l’engagement renouvelé du Canada et des États-Unis en matière d’ambition pour le climat et la nature, qui porte sur l’accélération des efforts communs de lutte contre la crise climatique et l’accroissement des bénéfices économiques grâce à la collaboration bilatérale. Le Canada a également négocié et signé un protocole d’entente avec la République de Corée concernant la coopération en matière de changements climatiques, pris des mesures pour approfondir la collaboration avec l’Union européenne par l’Alliance verte Canada-Union européenne, et été l’hôte de la session annuelle du Conseil de la Commission de coopération environnementale, laquelle a réuni les États-Unis et le Mexique pour faire progresser les initiatives sur l’adaptation aux changements climatiques, les polluants climatiques de courte durée de vie et la justice environnementale.

Les peuples autochtones participent à la croissance propre et à la lutte contre les changements climatiques

Mobilisation des Autochtones

La mobilisation des peuples autochtones fait partie intégrante de l’approche d’ECCC pour s’acquitter de toutes ses responsabilités essentielles, y compris la croissance propre et les changements climatiques. Des exemples des efforts déployés par le Ministère pour faire participer de façon significative les peuples autochtones à la résolution des défis liés aux changements climatiques sont imbriqués dans la majeure partie du texte plus haut. En voici quelques-uns :

- Appuyer l’élaboration de programmes de leadership autochtone en matière de climat fondés sur les distinctions pour transformer les partenariats sur les changements climatiques du gouvernement fédéral avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis.

- Convoquer des réunions régulières de tables bilatérales de haut niveau sur la croissance propre et les changements climatiques fondées sur les distinctions avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis.

- Soutenir les projets d’énergie renouvelable, d’efficacité énergétique et de chauffage à faibles émissions de carbone détenus et dirigés par des Autochtones au moyen du Fonds de leadership autochtone, un volet du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone.

- Appuyer la représentation des Autochtones dans les délégations et les forums internationaux, comme la 28eConférence des Parties (CdP28) à la CCNUCC, la 15e Conférence des Parties (CdP15) à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique et le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.

- Intégrer les connaissances et les renseignements des Autochtones à la science occidentale afin d’améliorer le Programme de surveillance de l’environnement visant des sables bitumineux.

- Renforcer les capacités et mener des activités sur le terrain au sujet de la restauration écologique, de la gestion des terres et de la conservation grâce à des investissements dans le volet Solutions climatiques naturelles dirigées par les Autochtones.

- Collaborer avec les peuples autochtones à l’élaboration de protocoles fédéraux de crédits compensatoires dans le cadre du Régime de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre du Canada et renforcer la capacité des peuples autochtones à participer aux projets de crédits compensatoires pour les GES.

Il est important de noter que les efforts déployés par le Ministère pour mobiliser de façon significative les peuples autochtones sont également intégrés à l’exécution de tous ses programmes. À ce titre, d’autres efforts notables sont mentionnés tout au long du présent rapport.

Principaux risques

La capacité du Ministère d’obtenir, pour les Canadiens, des résultats en matière de croissance propre et de changements climatiques exige une vaste collaboration avec les partenaires fédéraux, provinciaux, territoriaux, autochtones et internationaux, ainsi qu’avec les secteurs privés et sans but lucratif et la société civile. Cette collaboration vise à assurer l’harmonisation et une coopération efficace. Elle peut être compliquée par des divergences de politiques ou d’orientation, des priorités concurrentes et des contraintes en matière de ressources.

Le Ministère a continué d’améliorer ses relations stratégiques en travaillant à soutenir la mobilisation axée sur les questions régionales ainsi que la centralisation des politiques, de l’orientation et des conseils intraministériels, notamment en participant à l’élaboration d’une stratégie de mobilisation coordonnée à l’échelle du gouvernement. ECCC a eu recours à un mélange d’approches virtuelles et en personne pour faciliter la coopération bilatérale et multilatérale, et continué d’encourager le leadership international et de faire progresser les engagements.

Comme les répercussions des changements climatiques ont continué de menacer les collectivités au cours de l’exercice, il était de plus en plus essentiel de travailler avec les peuples autochtones et de les soutenir pour renforcer la résilience dans le Nord grâce à des activités de surveillance et d’atténuation des changements climatiques ainsi que d’adaptation à ceux-ci. Afin de réduire les risques possibles liés à l’établissement et au maintien de relations de qualité avec les partenaires des Premières Nations, des Inuits et des Métis, le Ministère a continué de mettre en œuvre un cadre ministériel de mobilisation des Autochtones, a examiné et renforcé sa gouvernance interne des relations avec les Autochtones, et a mis en œuvre des outils et des processus pour appuyer l’inclusion des perspectives autochtones dans l’élaboration de ses politiques, de ses programmes et de ses lois.

Ressources nécessaires pour obtenir les résultats prévus

Tableau 2 : Aperçu des ressources requises pour Prendre des mesures visant la croissance propre et les changements climatiques

Le tableau 2 fournit un résumé des dépenses prévues et réelles et des équivalents temps plein (ETP) requis pour obtenir ces résultats.

| Ressources | Prévues | Réelles |

|---|---|---|

| Dépenses | 876 753 252 $ | 570 748 742 $ |

| Équivalents temps plein | 906 | 1 056 |

Des renseignements exhaustifs sur les ressources financières et les ressources humaines en ce qui concerne le répertoire des programmes d’ECCC se trouvent dans l’InfoBase du GC.

Priorités pangouvernementales connexes

Analyse comparative entre les sexes Plus

C’est un fait bien reconnu que les changements climatiques au Canada exacerbent les défis posés aux peuples autochtones du pays ainsi que les facteurs de stress pour la santé exercés sur eux. Les changements climatiques ont également des répercussions disproportionnées sur les collectivités nordiques, rurales, éloignées et côtières, les communautés racisées, les générations plus jeunes et plus âgées, les personnes ayant des problèmes de santé ou un handicap, les groupes à faible revenu, les femmes et les personnes se trouvant à l’intersection de ces identités. ECCC a continué d’examiner les répercussions de ses politiques et programmes de lutte contre les changements climatiques afin d’éviter, autant que possible, que ces populations subissent d’autres répercussions négatives. Le Ministère a continué d’analyser plus en profondeur chaque politique et programme à l’aide de l’Analyse comparative entre les sexes (ACS) Plus afin de maximiser les avantages positifs pour les personnes les plus touchées par les effets négatifs des changements climatiques.

Reconnaissant les effets étendus et souvent disproportionnés des changements climatiques qui exacerbent les inégalités existantes et aggravent les risques au sein des populations déjà touchées, ECCC a collaboré avec un large éventail de partenaires, y compris le Conseil des jeunes sur l’environnement et les changements climatiques, pour orienter l’élaboration de la Stratégie nationale d’adaptation. La Stratégie établit le respect des droits des Autochtones et la promotion de l’équité et de la justice environnementale comme deux de ses principes directeurs afin de favoriser des mesures et des processus d’adaptation qui incluent tous les Canadiens. ECCC a poursuivi sa mobilisation continue des partenaires des Premières Nations, des Inuits et des Métis par l’intermédiaire de tables bilatérales de haut niveau afin d’appuyer l’autodétermination et de permettre la réalisation de solutions climatiques dirigées par les Autochtones. Sur la scène internationale, les considérations relatives à l’ACS Plus ont été prises en compte dans les activités bilatérales et régionales de coopération environnementale menées avec les partenaires internationaux. De plus, des membres du Conseil des jeunes sur l’environnement et les changements climatiques ont participé à des conférences des Nations Unies au sein de la délégation canadienne afin de promouvoir les voix des jeunes. Le Canada a également continué de contribuer à la mise en œuvre du Plan d’action pour l’égalité des sexes, qui a été adopté dans le contexte de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Le Plan vise à accroître la participation et le leadership des femmes dans l’action climatique et à améliorer l’intégration des considérations de genre dans les politiques et les plans nationaux sur le climat. Conformément à la Politique d’aide internationale féministe du Canada, 80 % des projets réalisés dans le cadre de l’engagement du Canada à verser 5,3 milliards de dollars en financement climatique visent à intégrer les considérations d’égalité des genres, une cible que le Canada est en voie d’atteindre.

De plus, afin d’appuyer les engagements du gouvernement du Canada à faire progresser le leadership autochtone en matière de climat et à harmoniser les politiques et les programmes fédéraux aux priorités climatiques des peuples autochtones, ECCC fournit des outils et des ressources pour aider les collectivités et les organisations à s’y retrouver dans les exigences du Régime de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre du Canada. Le Ministère a publié une boîte à outils sur son site Web, offerte en ojibwé, en mi’kmaq et en cri des bois. De plus, tout au long de 2023-2024, ECCC a tenu des séances d’information et des ateliers virtuels et en personne sur les marchés du carbone et les projets de crédits compensatoires pour les GES à l’intention des publics autochtones.

Programme de développement durable à l’horizon 2030 et Objectifs de développement durable des Nations Unies

Plus de renseignements sur l’apport d’ECCC au plan de mise en œuvre fédéral du Canada pour le Programme à l’horizon 2030 et à la Stratégie fédérale de développement durable se trouvent dans notre page sur la Stratégie ministérielle de développement durable.

Innovation

Transition dans le chauffage domestique

Une étude a été réalisée en partenariat avec un grand service public urbain pour tester l’efficacité relative de messages sur les avantages des thermopompes à encourager l’adoption de ces appareils. En envoyant aux consommateurs des courriels décrivant les avantages des thermopompes de différentes manières pour stimuler divers facteurs de motivation de l’adoption, les chercheurs ont constaté que les messages sur la double fonction (chauffage et refroidissement) des thermopompes et les normes sociales (« les thermopompes sont de plus en plus populaires ») avaient le plus incité les destinataires à faire un suivi pour obtenir de l’information supplémentaire. L’étude se poursuit jusqu’en novembre 2024, et les constats ont déjà été communiqués à plus de 50 représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux, du gouvernement du Royaume-Uni et d’autres intervenants au moyen d’une série de webinaires virtuels.

Planifier pour atteindre la carboneutralité